【必見】AI時代の「キャリアデザイン」完全ガイド

近年「同じ会社で定年まで勤め上げれば安泰」という終身雇用の常識が崩れただけではありません。生成AIの進化により、私たちの「存在意義」そのものが問われる時代がやってきました。

例えば、OpenAIのガバナンス研究者であるダニエル・ココタイロを筆頭にしたAI研究者チームは、2027年までのAI発展について詳細な予測を公表し、「今後10年間の超人的AIの影響は、産業革命の影響を凌駕するほど非常に大きなものになる」という見解を示しています。

特に、これまで人間が行ってきたホワイトカラーの仕事の多くがAIやロボットに置き換わっていくことが予測される中で、私たちはどのように「自分らしさ」を見つけ、それを仕事にしていくのかという視点が強く問われています。

時代の変化が加速する今、キャリアデザインは将来を見据えた計画という枠を超え、変化に対応しながら自分らしく働き続けるための大切な指針となっています。

✏️ あわせて読みたい

・【プロパー上司の新常識】中途部下のキャリア開発「虎の巻」

・やりたいことが見つからない……自分のキャリアを探すために上司を巻き込む方法

・「キャリアは会社任せ」からの脱却――部下が主体的に考える組織づくりの処方箋

キャリアデザインとは?意味と定義を解説

キャリアデザインとは何でしょうか? キャリア(career)の語源は、ラテン語で「道」や「轍」を意味する言葉です。轍とは、車が通った後に残る車輪の跡のこと。つまり、キャリアはこれまで生きてきた道筋を指す言葉といえます。

「人生100年時代」と言われる今、多くの人が、「これから長い人生をどのように生きていくのか」を考える必要に迫られています。厚生労働省の「簡易生命表(令和5年)」によると、2023(令和5)年の日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.14歳で、男女とも世界トップレベルです。

平均寿命が伸び、年金の支給開始年齢とともに定年の延長も検討されている今、一人ひとりが、自分自身のキャリアを常に見直し、新しい知識やテクノロジーを味方につけながらアップデートしていく視点が大切になってきています。

キャリアデザインはなぜ意味がないと言われるのか?

キャリアデザインが軽視される背景には、主に三つの理由が考えられます。

第一に、AIの進化や社会情勢の変化が加速し、将来を正確に見通すことが難しくなっているため、長期的な計画を立ててもその通りに進まない場合が多いこと。

第二に、終身雇用の縮小や市場構造の変化により、企業側も個人のキャリアを長期的に保障し続けることが難しくなっていること。そのため、組織内での計画に価値を見いだしにくいと感じる人もいます。

最後に、個人の側でも「やりたいこと」が明確でなかったり、計画にとらわれすぎるあまり、予期せぬ機会を活かせない場合があることです。こうした要因が重なり、一部では「キャリアデザインはあまり意味がない」という見方につながっています。

しかし、これらの課題には、キャリアデザインの考え方や実践方法を柔軟にすることで解消できる部分が多くあります。キャリアデザインは、未来を完全に予測し支配するためのものではなく、むしろ変化に適応し、主体的にキャリアを選択していくための思考ツールとして捉えるべきでしょう。

キャリアデザインが注目される背景と必要性

1. 社会の変化

1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、日本の経済成長率は鈍化し、GDPはほぼ横ばいの状態が続いています。これは、かつてのような「成長神話」が崩壊し、企業も個人も右肩上がりの経済成長を前提とした計画を立てることが難しくなったことを意味します。

さらに、近年では予期せぬ出来事が立て続けに起こり、社会の不確実性が増しています。例えば、新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちの働き方や生活様式に大きな変化をもたらしました。リモートワークの普及や、特定の業界での需要の激減、あるいは急増といった現象は、多くの人が自身のキャリアについて立ち止まって考えるきっかけとなりました。

また、円安に伴う輸入物価の上昇などが物価を押し上げ、実質賃金は弱い推移が続いています。これは、個人がこれまで以上に経済的な安定を意識し、自身のスキルや市場価値を高める必要性を感じさせる要因となっています。

そして、国際情勢の不安定化も看過できない要素です。ロシア・ウクライナ情勢に象徴される地政学的リスクは、サプライチェーンの混乱やエネルギー価格の変動を引き起こし、企業活動や個人の生活にも少なからず影響を及ぼしています。こうした状況では、特定の企業や業界に依存したキャリアパスは、想定外の環境変化によって影響を受ける可能性があります。

2. 企業の変化

企業を取り巻く環境も大きく変化しており、これが個人のキャリア形成に影響を与えています。東京商工リサーチによると、倒産企業の平均寿命は23.2年です。社員が定年を迎える前に、企業が倒産してしまうリスクは決して低くはありません。

また、企業内のキャリア観も変化しています。かつては企業が従業員のキャリアを保障する側面が強かったため、「会社任せのキャリア」でも問題ありませんでした。

しかし、現代社会では、トヨタ自動車の豊田章男会長(当時)が「終身雇用は難しい」と発言するなど、大企業でさえ終身雇用の維持が困難であることを示唆しています。

これにより、従業員は一つの会社に縛られることなく、自身の市場価値を高め、必要に応じて転職を選択するという考え方が浸透してきました。人材の流動化は以前にも増して激しくなり、転職に対する抵抗感が薄れ、むしろキャリアアップのための積極的な選択肢として捉える人が増えています。

さらに、生成AIの急速な普及は、多くのホワイトカラー業務を劇的に変えつつあります。2023年頃からChatGPTなどの生成AIが急速に普及し、データ分析、資料作成、プログラミング補助、さらにはクリエイティブな作業まで、これまで人間が時間をかけて行っていた仕事がAIによって短時間で、かつ高品質に処理できるようになりました。

技術革新のスピードに伴い、スキルの陳腐化リスクも飛躍的に高まっています。このような状況下で、全てのビジネスパーソンにとってリスキリング(学び直し)が常識となり、自己投資の必要性が高まっています。

3. 個人の変化

高度経済成長期のように多くの人が経済成長を唯一の目標としていた時代は終わりを告げました。「働き方改革」やコロナ禍を経験したことで、個人の意識は多様化しています。仕事量を抑えてプライベートを充実させる人、あるいは社内にいながらにして副業や兼業、起業を通じて新しいキャリアを築く人も増えてきました。

📕参考:「今さら聞けない『働き方改革』2024年問題から企業が備えるべき体制まで)」

以前「キャリアデザイン」というと、多くの人が一つの会社内での昇進や異動といった狭い範囲のキャリアをイメージしていました。しかし、近年は副業・兼業・起業といった会社という枠を超えた幅広い働き方を含めて、自身のキャリア全体をデザインする人が増えています。

このように、現代社会では、経済の停滞、AIの普及による仕事の変化、終身雇用の崩壊といった社会や企業の大きな変化に加え、個人の働き方や価値観の多様化が進んでいます。

このような環境下で、もはや企業にキャリアを任せきりにすることはリスクでしかありません。個人が自ら主体的にキャリアをデザインすることの重要性は、かつてないほど高まっているのです。

キャリアデザインを構成する3要素とは?

キャリアデザインは、職務経歴の計画にとどまらず、人生のさまざまな側面を踏まえて将来を描いていくためのプロセスです。

これを効果的に進めるには、主に以下の三つの要素を深く掘り下げていく必要があります。それぞれの要素は、自分自身との「対話」を促すための重要な問いとも言えます。

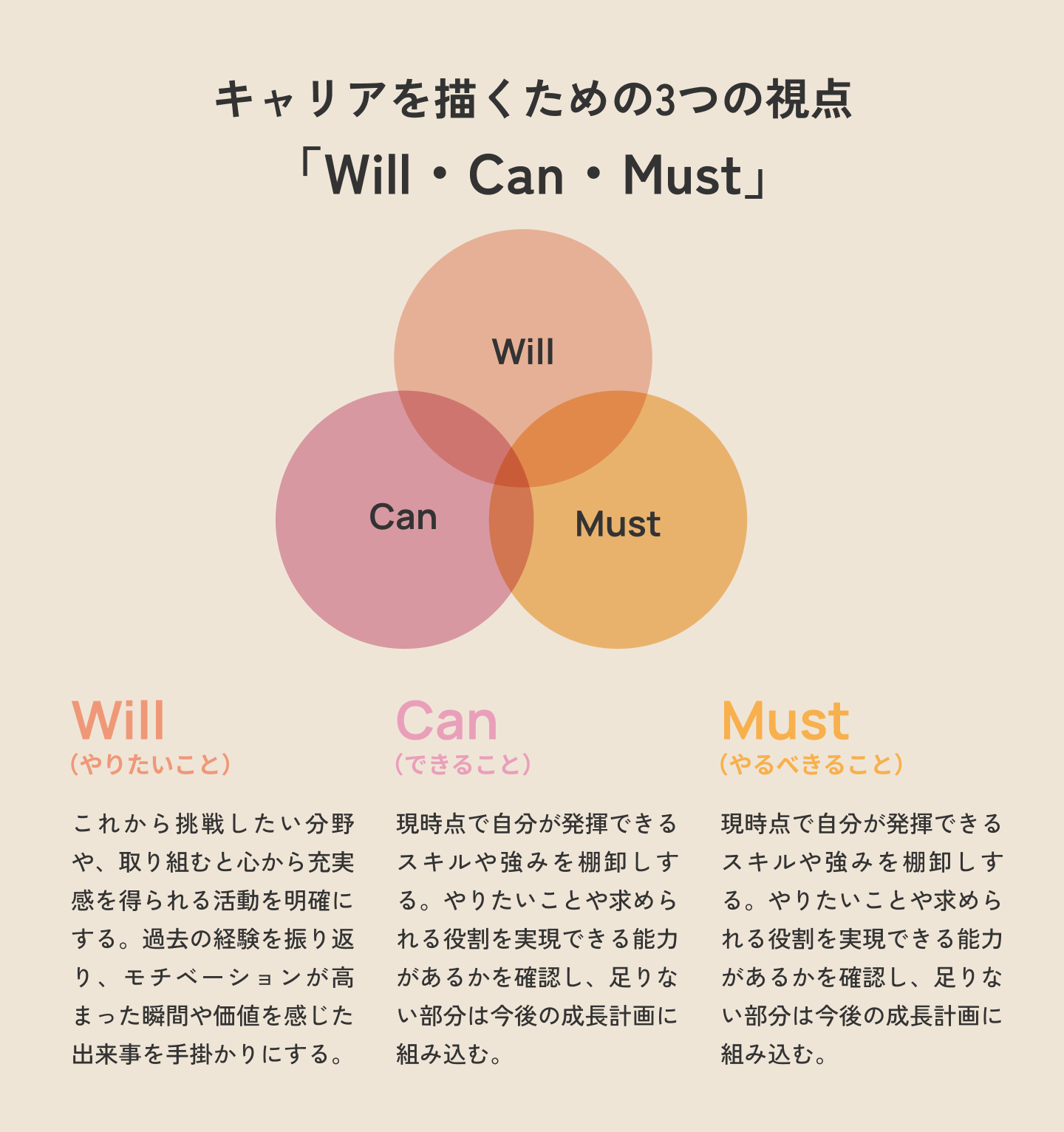

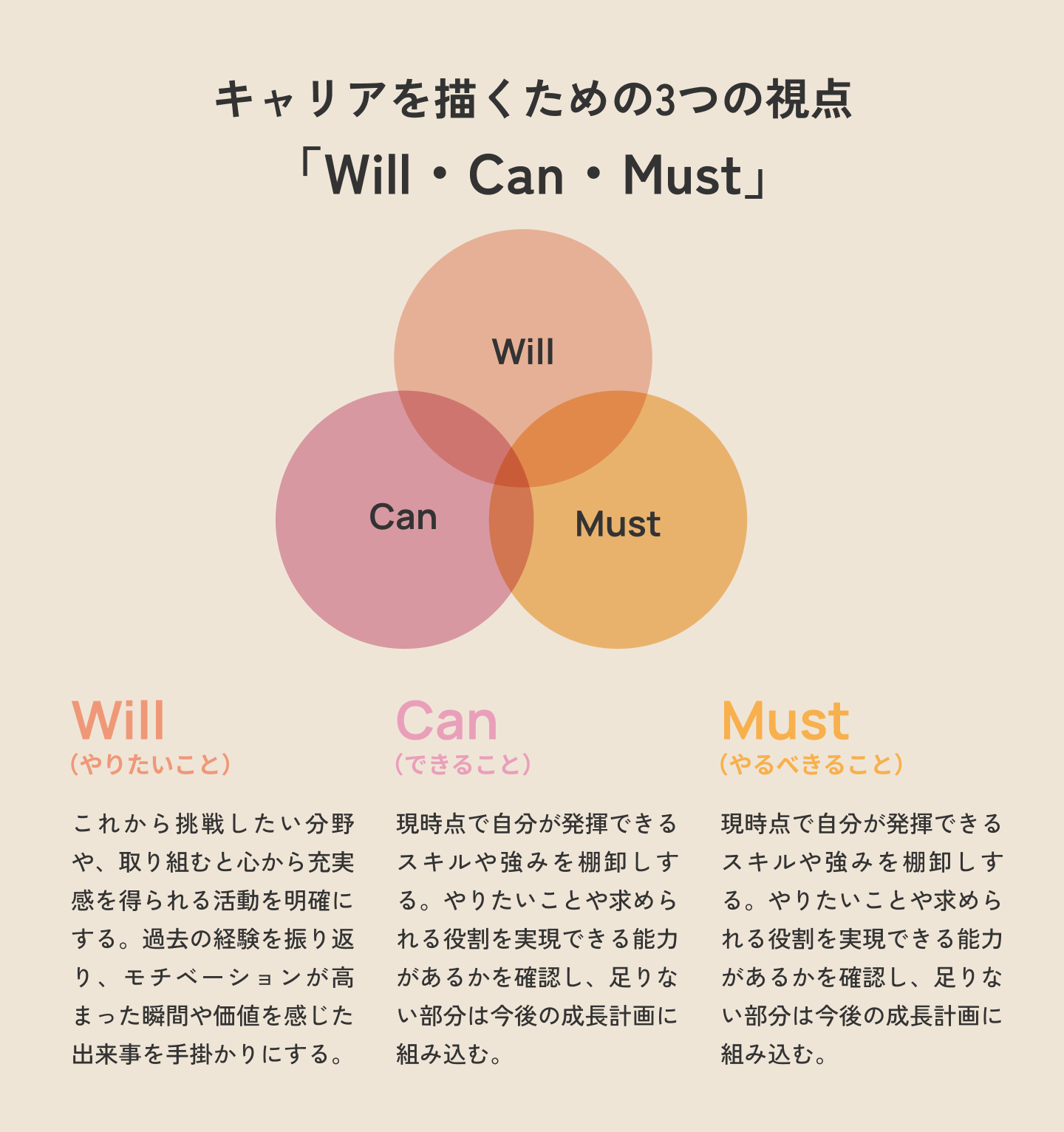

①Will(やりたいこと・ありたい姿):あなたの人生を動かす「エンジン」

これは、仕事や人生を通じて何を大切にしたいのか、どんな状態を目指したいのかという「価値観」や「目標」を明確にする要素です。「社会貢献したい」「専門性を極めたい」「ワークライフバランスを重視したい」といった内なる動機は、あなたのキャリアを駆動させる強力なエンジンとなるでしょう。

AIが進化し、単純作業が代替される時代だからこそ、「自分が『心が震える瞬間』はいつ、どんな時か?」というWillの深掘りが、唯一無二のキャリアを築く鍵となります。

②Can(できること・得意なこと):あなたの「武器」となるスキルと経験

これは、現在持っているスキル、知識、経験、強みといった能力と資質を客観的に把握する要素です。過去の成功体験や他人から評価されたこと、あるいは困難を乗り越えた経験などを振り返ることで、自分のユニークな強みが見えてきます。

大切なのは、「自然とできてしまうこと」や「苦にならずにできること」といった、あなたにとって当たり前すぎて見過ごしがちな「才能の原石」を発見すること。それは多くの場合、AIでは再現しにくい「感情」「共感」「創造性」「複雑な問題解決能力」といった人間特有の強みと結びついています。それが、市場価値の高い「あなたならではの強み」へと昇華する可能性を秘めています。

③Must(すべきこと・求められていること):社会という「潮目」を読む力

これは、社会や企業、あるいは市場から何が求められているのか、今後何が必要になるのかという外部環境の理解を指します。

AIの進化や業界の変化、人材市場のトレンドなどを把握し、自分のWillとCanを活かすための具体的なフィールドや、習得すべきスキルを特定する視点です。特に、AIを「ツール」として使いこなすリテラシーや、AIと協働する中で生まれる新たな役割を見極める視点も不可欠です。

WillとCanがどんなに明確でも、社会のニーズ(Must)からズレていれば、それは「独りよがり」なキャリアデザインに陥る危険性があります。常にアンテナを張り、変化の兆候を捉える視点が不可欠です。

これらWill、Can、Mustの三つの要素を深く探求し、それぞれを統合していくことで、変化の激しい時代においても、主体的に自分のキャリアをデザインし、充実した人生を築いていくことが可能になります。

📕参考記事:『「やりたいことがない」部下が変わる ―― 上司のための戦略的キャリア開発術』

キャリアデザインの設計方法と役立つツール

キャリアデザインは、単に「どんな仕事をするか」を決めるだけではありません。自身の価値観、強み、興味、そして社会の変化を考慮に入れながら、どのような人生を送りたいのかを主体的に描き、その実現に向けて行動していくプロセスです。

ここでは、これからの時代に役立つキャリアデザイン設計の六つのステップと、それぞれに役立つツールをご紹介します。

1.過去の経験を棚卸し、自己理解を深める

キャリアデザインの出発点は、自分自身を深く理解することです。自分は仕事や人生において、「何を最も大切にしたいのか」を明らかにすることが、後悔のない選択をする上で必要不可欠になります。

🧰 推奨ツール:キャリア年表・モチベーショングラフ

キャリア年表とは、個人のこれまでの仕事や経験を時系列でまとめたものです。モチベーショングラフは、これまでの人生でモチベーションが上がったこと・下がったことを時系列で書き出し、点数をつけていくものです。それぞれの時期に「なぜ」そう感じたのか、その時の「感情」や「周囲の環境」も深掘りすることで、自分が何に喜び、ストレスを感じるのかを見える化できます。

参考:下記のサイトでモチベーショングラフのテンプレートが配布されています。

https://shukatsu-ichiba.com/article/12663

2.自己診断で、自分の強みを明らかにする

キャリアデザインにおいて「自分が自然とできてしまうこと」「人から褒められること」「苦にならずにできること」といった強みを特定することはとても大切なことです。自分の強みや、得意なことの発見におすすめのツールは以下の通りです。

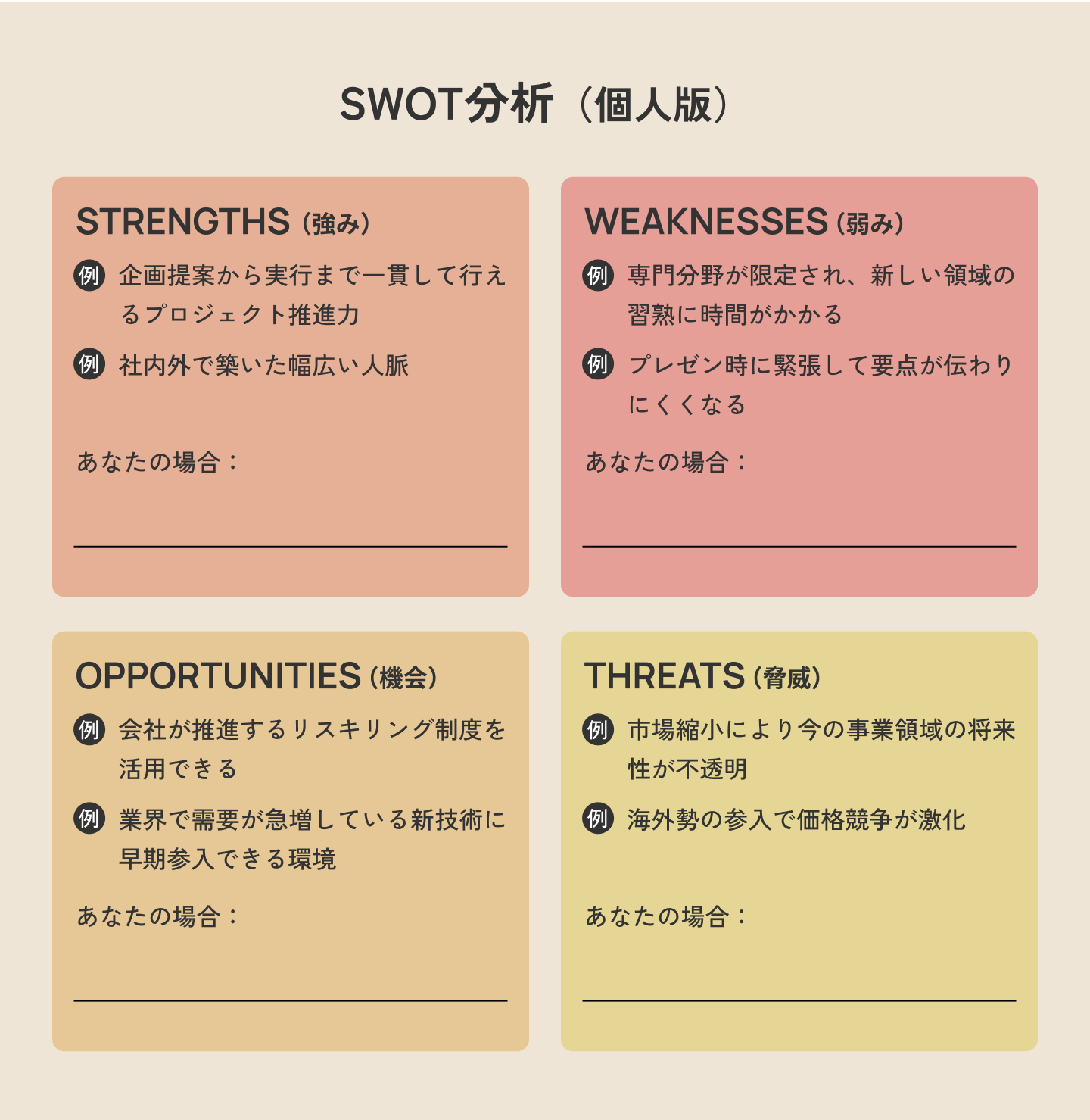

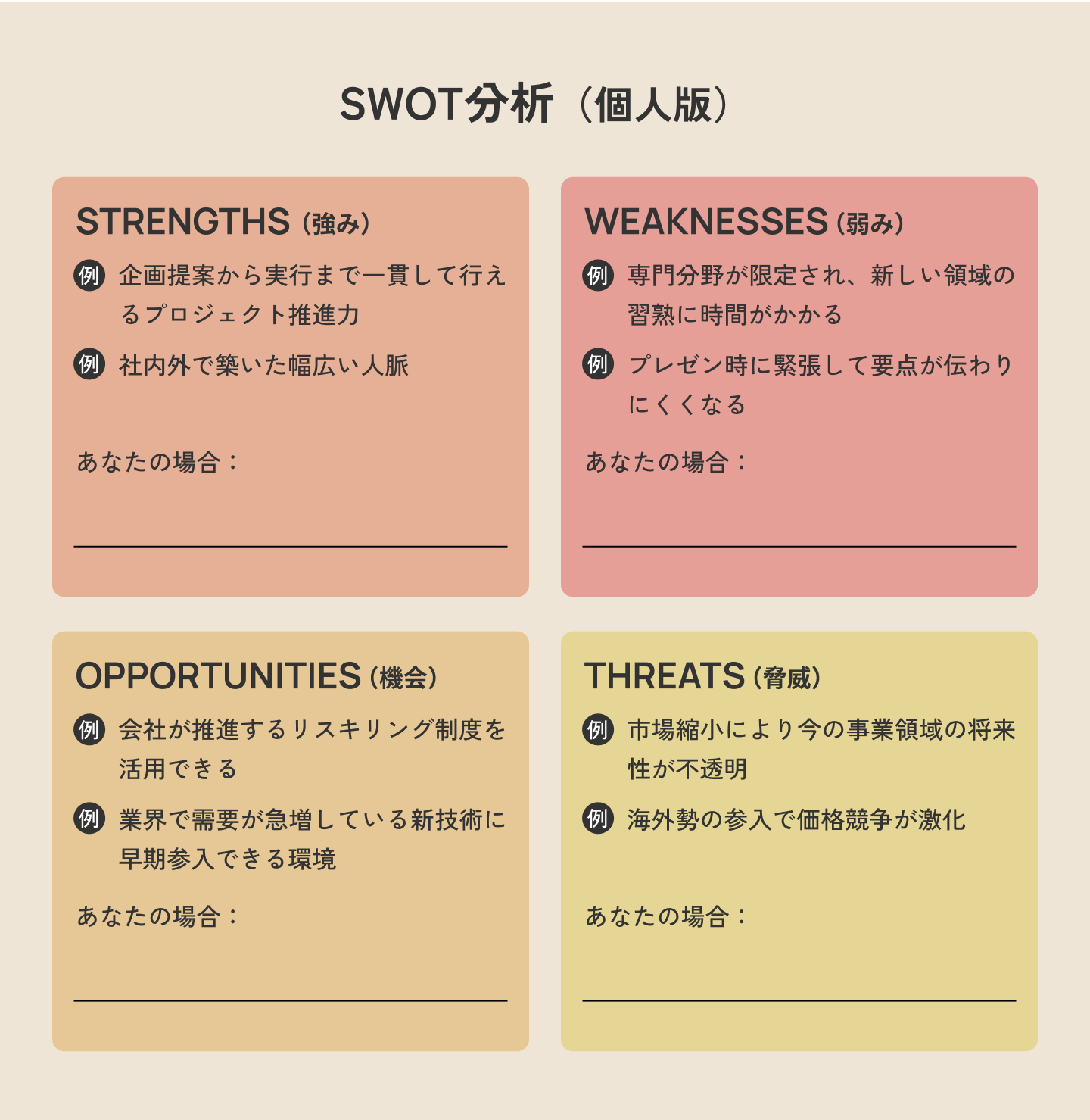

🧰 推奨ツール:SWOT分析・ストレングスファインダー・キャリアアンカー

①SWOT分析(個人版):

自分の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を整理する。特に「強み」と「機会」の交点に注目することで、自身の価値を最大限に活かせる領域が見えてきます。

②ストレングスファインダー:

ギャラップ社が提供する有料の診断ツールです。世界中で累計120万部を突破した『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう』で紹介されており、本を購入することによりウェブテストのアクセスコードを手に入れることができます。質問に答えることで、自分の上位五つの「資質(才能)」が明らかになるのが特徴です。

③キャリアアンカー:

キャリアアンカーとは、自分のキャリアを考える上で「譲れない価値観」です。これを明確にすることで、キャリアの羅針盤になります。キャリアアンカーは、エドガー・シャイン氏の著書や、下記のサイトから診断することができます。

参考記事:「キャリアアンカーとは? 診断結果の見方と自己分析への活用法を完全解説」

参考書籍:「Career Anchors: Discovering Your Real Values」

3.他者からのフィードバックを得る

自己理解を深めたら、次は1on1などを通して、他者からの視点を取り入れてみましょう。客観的なフィードバックを受けることで視野が広がり、自分では気づかない強みや、改善点が見つかることもあります。

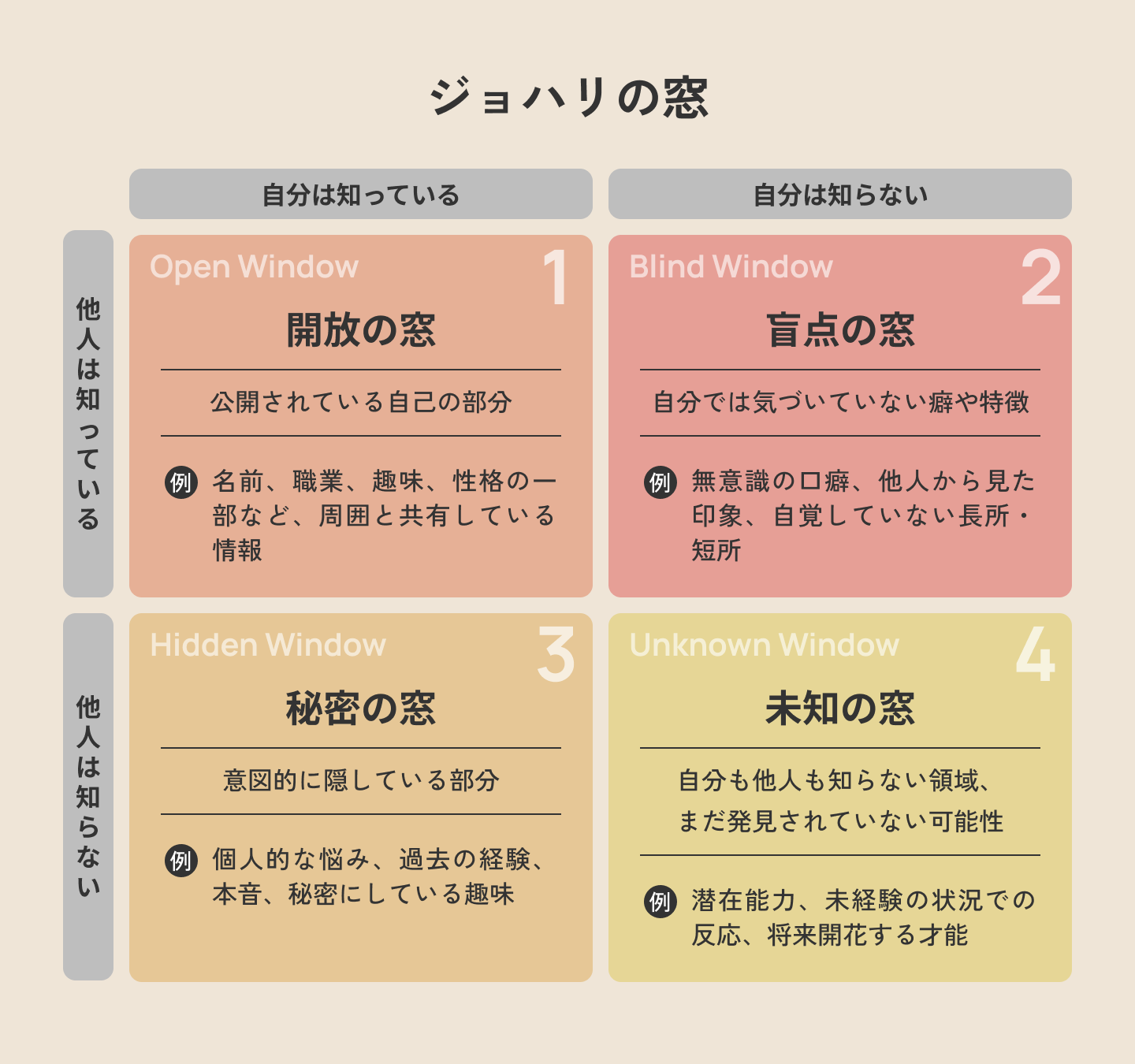

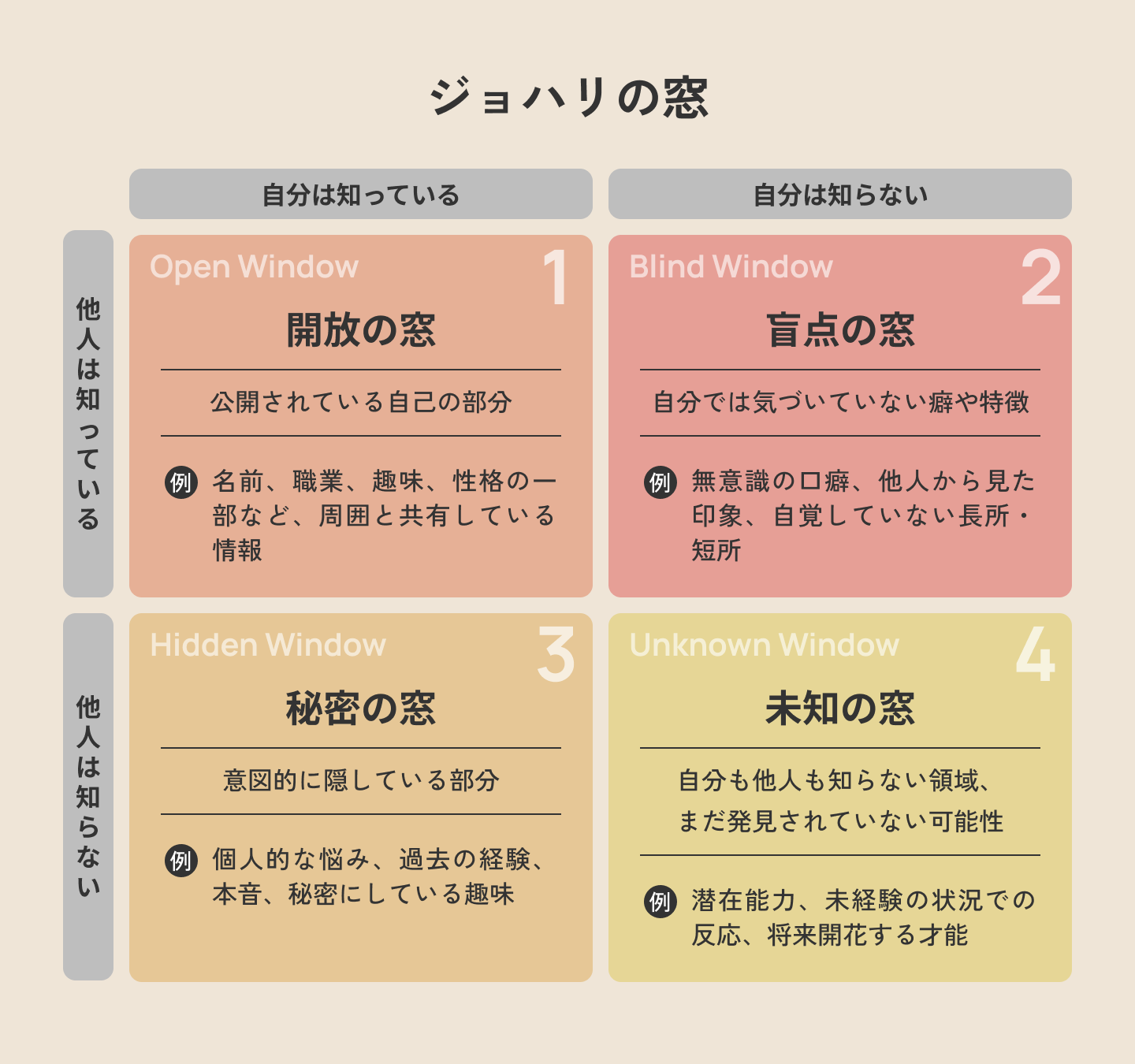

🧰 推奨ツール:ジョハリの窓、360度サーベイ

① ジョハリの窓:

「開放の窓」「盲点の窓」「秘密の窓」「未知の窓」の四つの窓を使って自己理解を深める心理学のフレームワークです。他者からのフィードバックを通じて「盲点の窓(自分は気づいていないが他者は知っている部分)」を小さくしていくことで、より客観的な自己認識を促します。

② 360度サーベイ:

上司、同僚、部下など、複数の関係者から多角的にフィードバックを得る評価方法です。これにより、自分では認識していなかった強みや課題、周囲からの期待などが明らかになり、具体的な行動変容につなげることができます。

4.ありたい姿を可視化する

前段階の「自己理解」と「他者からのフィードバック」を踏まえ、具体的な将来の目標を描いていきましょう。漠然とした「こうなりたい」ではなく、明確なイメージを持つことで、行動につながる具体的なステップが見えてきます。

🧰 推奨ツール:マインドマップ

マインドマップは、思考を整理し、アイデアを視覚的に表現するためのツールです。中心に「ありたい姿」を置き、そこから10年後、5年後、3年後、1年後と逆算して、それぞれの段階で達成したいことを放射状に書き出していきます。これにより、目標達成までのロードマップを俯瞰して捉え、各ステップの関連性を理解しやすくなります。

5. キャリアステップを設計

ありたい姿が明確になったら、それを実現するための具体的なステップを設計します。どのようなスキルが必要で、どのように習得していくのかを具体的に落とし込んでいきましょう。

🧰 推奨ツール:スキル分解シート(学習・経験・ネットワーク)

目標達成に必要なスキルを「学習(座学、読書、研修など)」「経験(実務、プロジェクト参加など)」「ネットワーク(人脈形成、メンター探しなど)」の三つの要素に分解して整理します。それぞれのスキルを習得するためにどのようなアクションが必要か、具体的な期日や目標を設定することで、計画的にスキルアップを図ることができます。

6. 今すぐ取る行動を決定

これまでのステップで得た自己理解、目標、そしてキャリアステップを基に、最初の一歩を踏み出しましょう。大きな目標も、小さな「今すぐできること」から始めることで、着実に前進することができます。

🧰 推奨ツール:Next Actionリスト

週に1本、「これだけは今週中にやる」という具体的な行動(Next Action)を絞り込み、日常生活に落とし込みます。例えば、「〇〇に関する本を1冊読む」「〇〇のイベントに申し込む」「〇〇の分野で活躍している人に連絡を取る」など、すぐに実行できる具体的な行動を設定します。これにより、漠然とした不安を解消し、着実に目標へ向かう習慣を身につけることができます。

この六つのステップとツールを活用することで、漠然とした「こうありたい」を具体的な行動へと落とし込み、変化の激しい時代においても、自分らしいキャリアを主体的にデザインしていく助けになります。

キャリアデザイン支援の導入例

実際にキャリアデザイン支援を導入している企業の事例を見てみましょう。

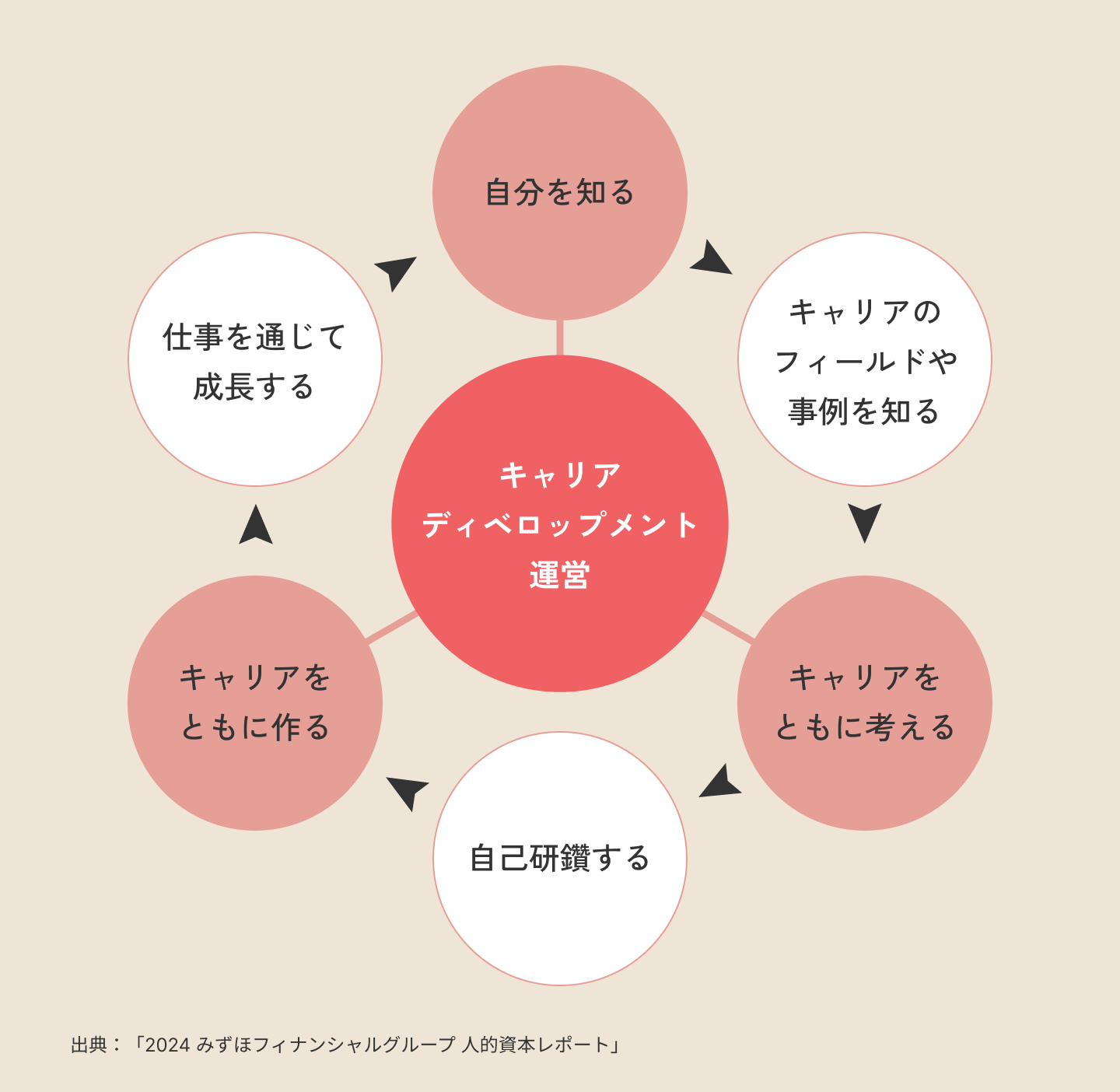

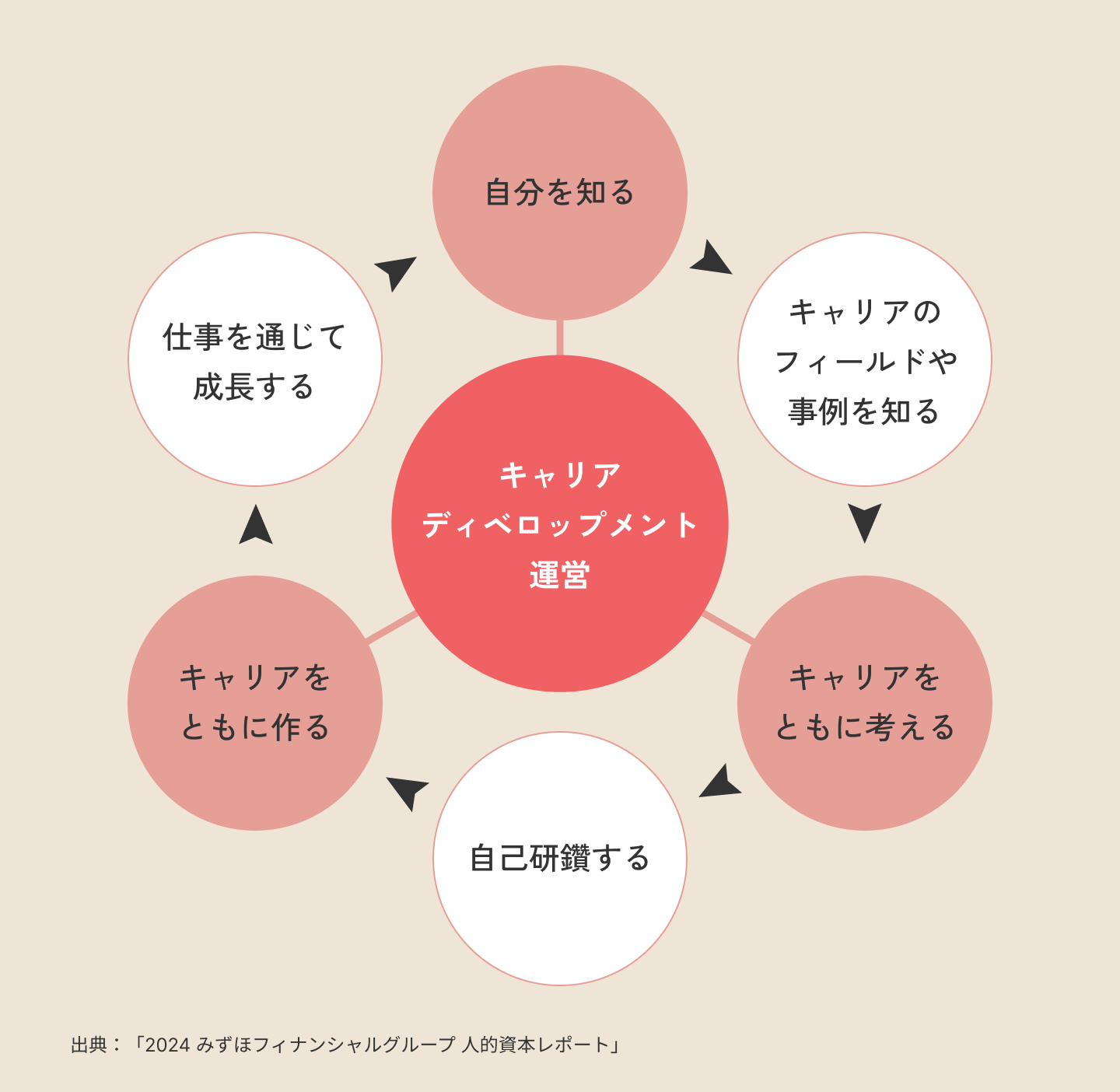

①みずほファイナンシャルグループの「キャリアディベロップメント運営」

同社は、社員一人ひとりが自分らしいキャリアを描き、新たな役割を担いながら成長できるよう、「キャリアディベロップメント運営」という取り組みを推進しています。人事部門には、キャリアコンサルタント資格を持つキャリアアドバイザーが常時30名程度在籍しており、社員のキャリア形成を強力にサポートしています。

現在の取り組みとしては、まずキャリア面談などを通じて社員が自己理解を深めることから始まります。次に、「キャリアコレクション」と呼ぶ部署や業務の紹介を通じてキャリアフィールドを把握し、会社と共に自身のキャリアを具体的に考えていきます。その後は、各種研修などを通じて自己研鑽を重ね、新たな役割に挑戦して成長し、再び自己理解を深めるという好循環を生み出しています。

キャリアアドバイザーが、社員が目指すキャリアや、そのための具体的な取り組みについてきめ細やかなアドバイスを行うことで、社員の不安を解消し、自律的なキャリア形成を支援しています。

この事例は、組織でのキャリア支援がいかに個人の不安解消と成長につながるかを示唆してくれます。

②伊藤忠商事のキャリア形成支援

伊藤忠商事は、将来の経営を担う次世代の育成に力を入れており、若手総合職に対しては「基礎教育は2年まで」「原則8年以内での海外派遣」といったローテーションガイドラインを定め、組織ごとの育成・異動方針を明確にしています。

さらに、各組織長が若手従業員に育成方針を説明し、意見交換を行う「キャリアミーティング」を毎年開催。入社後8年間の育成方針・配置計画である「個人別キャリアプランイメージ」を策定し、組織長との面談を通じて、将来を見据えた業務への取り組みを促しています。

また、入社8年目には自身のキャリアを振り返る「キャリア棚卸し面談」を実施し、若手従業員の主体的なキャリア形成を支援しています。

さらに、全従業員の多様なキャリアに関する相談・支援を幅広く行う「キャリアカウンセリング室」も設置。入社後の節目研修に合わせてキャリアカウンセリングの機会を設ける「セルフ・キャリアドッグ」型の仕組みが整っており、全員が国家資格であるキャリアコンサルタントを有しています。年間800件を超える相談が寄せられ、守秘義務を徹底した環境で、相談者が主体的なキャリア形成に関する気づきを得られるよう支援しています。

この事例は、会社の若手育成の明確な方針が、社員の自律性を育むことを教えてくれています。

参考:https://www.itochu.co.jp/ja/csr/society/development/index.html

キャリアデザイン支援の注意点

キャリアデザイン支援施策を導入する際には、以下の点に注意が必要です。

🙅♀️ 目標の押しつけ」や「形骸化」の回避

企業側が一方的に目標を押しつけたり、形式的な運用になったりすると、従業員の不信感を招き、施策の効果が薄れてしまいます。従業員の主体性を尊重し、個々のキャリア志向に寄り添った支援が重要です。

🙅♀️ 評価と連動させる場合の設計

キャリア面談などを人事評価と連動させる場合は、短期的な成果だけで判断せず、中長期的な視点での成長や挑戦を評価する設計にすることが重要です。これにより、従業員が安心してキャリア形成に取り組める環境を整えることができます。

その他、具体的なキャリアデザインの支援については、下記の記事も参考にしてください。

📕参考記事:「自律的なキャリアデザインの重要性と具体的方法〜個人と会社それぞれがやるべきこと〜」

1on1によるキャリアデザイン支援の方法

メンバーのキャリアデザイン支援を効果的に進めるうえで、1on1などの面談は欠かせません。面談は業務の進捗確認だけでなく、従業員が自らのキャリアを振り返り、上司やキャリアアドバイザーから示唆を得られる貴重な場となります。

以下に面談やアンケート設計に関する具体的なポイントを紹介します。

1. キャリアデザインシート記入で内省を促す

キャリア面談をより有意義な時間にするためには、従業員が事前に自身のキャリアについてじっくり考える時間を確保することが不可欠です。そこで役立つのが「キャリアデザインシート」です。

これは、将来の希望や目標を図表形式で可視化するツールです。従業員自身が現状を整理し、上司やキャリアアドバイザーとの対話の際に活用できます。

面談の1週間前までにはシートの記入を依頼し、従業員に十分な内省の時間を確保してもらいましょう。これにより、面談当日はより具体的な内容を深く話し合えるようになります。

🧰 参考サイト

厚生労働省サイトで公開されている「キャリア・プラン作成補助シート」は、オンラインで作成でき、各種シートの項目ごとに入力・保存・出力可能。自分のキャリアデザインを可視化するのに役立ちます。

2. 上司は「問いかけ型」で伴走する

キャリア面談において、上司は「答えを与える」のではなく、「気づきを促す」役割を担います。

「将来どうする?」といった漠然とした問いではなく、「今、どの強みを伸ばしたい?」のように、その場で具体的なイメージが浮かぶ質問を投げかけましょう。問いかけをきっかけに、従業員の思考が動き出し、自分なりの答えを探り始める——そのプロセスを支えることが大切です。

具体的な問いの立て方については以下の記事で詳しく解説しています。

📕参考記事

「【キャリア自律を促す1on1メソッド】“自分の道を選ぶ力”を育む対話とは」

3. 面談後の行動を「見える化」する

面談で話し合った内容が絵に描いた餅で終わらないよう、具体的な行動に落とし込み、進捗を確認する仕組みを作りましょう。

面談後は、決定した行動を明確に見える化し、従業員と上司で共有します。次回の面談で進捗を確認することで、キャリア形成を継続的に後押しします。

4. アンケート設計のポイント

キャリアデザイン研修や施策の効果測定、あるいは従業員のニーズ把握のためにアンケートを実施する際は、以下の点に注意して設計しましょう。

✅ 目的は必ず明確に示しましょう。「評価のためではなく、従業員のキャリア支援が目的である」ことを明確に伝えることで、従業員は安心して本音を記入できます。

✅ 「困りごと」や「挑戦したい業務」など具体的な内容を自由記述形式で聴取することで、定量的なデータだけでは見えにくい個々の深いニーズや課題を把握することができます。

「自分には関係ない」と感じる理由と、乗り越え方

「キャリアデザイン」という言葉に、「自分には縁遠い」「意味がない」と感じる人は少なくありません。「キャリアデザインなんて意味がない」と感じる背景には、いくつか共通した心理があります。

それぞれの理由と、どうすればその思い込みを乗り越えられるのかを見ていきましょう。

🤔「抽象的で、何から始めればいいか分からない」と感じる

キャリアデザインは、人生をかけた大きなプロジェクトのように感じられ、どこから手をつけていいのか迷ってしまうこともあります。

でも、最初から難しく考える必要はありません。まずは、あなたが仕事や人生で「好きなこと」「嫌いなこと」を書き出してみましょう。好き・嫌いの中から「何を大切にしたいか」を見つけ、それを五つ程度に絞って言葉にしてみるのです。

こうして見えてきたものが、あなたのキャリアを形づくる確かな「軸」となり、次の行動を考えるヒントになります。完璧を目指すのではなく、「まずは自分の心の声に正直になる」ことから始めてみましょう。

🤔「正解がないから、どうすればいいか分からない」と感じる

キャリアデザインは、一度決めたら変更できない「完璧な最終計画」ではありません。変化の激しい現代において、未来を完全に予測し、その通りに進むことの方が稀です。

AIが進化し、社会の常識がめまぐるしく変わる今、「唯一の正解」を探すこと自体が無意味になっています。大切なのは、あなた自身の「軸」を明確にし、状況に応じて柔軟に軌道修正していくこと。

完璧な計画に固執するのではなく、「私にはこの軸がある」という自信を持って、変化に強く、しなやかなキャリアを築いていきましょう。

🤔「やりたいことが明確じゃないから、デザインできない」と感じる

「やりたいこと」が最初から明確である必要は全くありません。むしろ、多くの人は手探りで「好き」や「得意」を見つけていきます。大切なのは、「小さな実験」を繰り返しながら仮説を検証していく視点を持つことです。

例えば、少しでも興味のある分野の副業を始めてみたり、社内で兼務できる業務を探してみたりと、まずは小さく行動を起こしてみましょう。

AIが急速に変化を生み出すからこそ、試行錯誤を恐れずに多様な可能性を試すアジャイルなアプローチが、自分らしいキャリアを見つける鍵となります。その中で、意外な「好き」や「得意」、「やりがい」の種が見つかるかもしれません。

📰 参考記事の紹介

キャリアデザインを進める上で、上司を効果的に巻き込む方法や、「やりたいことがない」と悩む部下を支援する具体的な方法など、さらに役立つ情報が掲載された記事も参考にしてみてください。

📕「やりたいことが見つからない……自分のキャリアを探すために上司を巻き込む方法」

https://kakeai.co.jp/media/organization/6198

📕「やりたいことがない部下が変わる ―― 上司のための戦略的キャリア開発術」

https://kakeai.co.jp/media/organization/2792

おわりに

キャリアデザインは、一度きりのものではありません。社会や会社、あなた自身の変化とともに、常に進化し続けるプロセスです。今回ご紹介した設計方法やツール、そして様々な視点が、あなたが自身のキャリアを主体的に描き、充実した人生を送るための一助となれば幸いです。

✏️ あわせて読みたい

・【プロパー上司の新常識】中途部下のキャリア開発「虎の巻」

・やりたいことが見つからない……自分のキャリアを探すために上司を巻き込む方法

・「キャリアは会社任せ」からの脱却――部下が主体的に考える組織づくりの処

キャリアデザインとは?意味と定義を解説

キャリアデザインとは何でしょうか? キャリア(career)の語源は、ラテン語で「道」や「轍」を意味する言葉です。轍とは、車が通った後に残る車輪の跡のこと。つまり、キャリアはこれまで生きてきた道筋を指す言葉といえます。

「人生100年時代」と言われる今、多くの人が、「これから長い人生をどのように生きていくのか」を考える必要に迫られています。厚生労働省の「簡易生命表(令和5年)」によると、2023(令和5)年の日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.14歳で、男女とも世界トップレベルです。

平均寿命が伸び、年金の支給開始年齢とともに定年の延長も検討されている今、一人ひとりが、自分自身のキャリアを常に見直し、新しい知識やテクノロジーを味方につけながらアップデートしていく視点が大切になってきています。

キャリアデザインはなぜ意味がないと言われるのか?

キャリアデザインが軽視される背景には、主に三つの理由が考えられます。

第一に、AIの進化や社会情勢の変化が加速し、将来を正確に見通すことが難しくなっているため、長期的な計画を立ててもその通りに進まない場合が多いこと。

第二に、終身雇用の縮小や市場構造の変化により、企業側も個人のキャリアを長期的に保障し続けることが難しくなっていること。そのため、組織内での計画に価値を見いだしにくいと感じる人もいます。

最後に、個人の側でも「やりたいこと」が明確でなかったり、計画にとらわれすぎるあまり、予期せぬ機会を活かせない場合があることです。こうした要因が重なり、一部では「キャリアデザインはあまり意味がない」という見方につながっています。

しかし、これらの課題には、キャリアデザインの考え方や実践方法を柔軟にすることで解消できる部分が多くあります。キャリアデザインは、未来を完全に予測し支配するためのものではなく、むしろ変化に適応し、主体的にキャリアを選択していくための思考ツールとして捉えるべきでしょう。

キャリアデザインが注目される背景と必要性

1. 社会の変化

1990年代初頭のバブル経済崩壊以降、日本の経済成長率は鈍化し、GDPはほぼ横ばいの状態が続いています。これは、かつてのような「成長神話」が崩壊し、企業も個人も右肩上がりの経済成長を前提とした計画を立てることが難しくなったことを意味します。

さらに、近年では予期せぬ出来事が立て続けに起こり、社会の不確実性が増しています。例えば、新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちの働き方や生活様式に大きな変化をもたらしました。リモートワークの普及や、特定の業界での需要の激減、あるいは急増といった現象は、多くの人が自身のキャリアについて立ち止まって考えるきっかけとなりました。

また、円安に伴う輸入物価の上昇などが物価を押し上げ、実質賃金は弱い推移が続いています。これは、個人がこれまで以上に経済的な安定を意識し、自身のスキルや市場価値を高める必要性を感じさせる要因となっています。

そして、国際情勢の不安定化も看過できない要素です。ロシア・ウクライナ情勢に象徴される地政学的リスクは、サプライチェーンの混乱やエネルギー価格の変動を引き起こし、企業活動や個人の生活にも少なからず影響を及ぼしています。こうした状況では、特定の企業や業界に依存したキャリアパスは、想定外の環境変化によって影響を受ける可能性があります。

2. 企業の変化

企業を取り巻く環境も大きく変化しており、これが個人のキャリア形成に影響を与えています。東京商工リサーチによると、倒産企業の平均寿命は23.2年です。社員が定年を迎える前に、企業が倒産してしまうリスクは決して低くはありません。

また、企業内のキャリア観も変化しています。かつては企業が従業員のキャリアを保障する側面が強かったため、「会社任せのキャリア」でも問題ありませんでした。

しかし、現代社会では、トヨタ自動車の豊田章男会長(当時)が「終身雇用は難しい」と発言するなど、大企業でさえ終身雇用の維持が困難であることを示唆しています。

これにより、従業員は一つの会社に縛られることなく、自身の市場価値を高め、必要に応じて転職を選択するという考え方が浸透してきました。人材の流動化は以前にも増して激しくなり、転職に対する抵抗感が薄れ、むしろキャリアアップのための積極的な選択肢として捉える人が増えています。

さらに、生成AIの急速な普及は、多くのホワイトカラー業務を劇的に変えつつあります。2023年頃からChatGPTなどの生成AIが急速に普及し、データ分析、資料作成、プログラミング補助、さらにはクリエイティブな作業まで、これまで人間が時間をかけて行っていた仕事がAIによって短時間で、かつ高品質に処理できるようになりました。

技術革新のスピードに伴い、スキルの陳腐化リスクも飛躍的に高まっています。このような状況下で、全てのビジネスパーソンにとってリスキリング(学び直し)が常識となり、自己投資の必要性が高まっています。

3. 個人の変化

高度経済成長期のように多くの人が経済成長を唯一の目標としていた時代は終わりを告げました。「働き方改革」やコロナ禍を経験したことで、個人の意識は多様化しています。仕事量を抑えてプライベートを充実させる人、あるいは社内にいながらにして副業や兼業、起業を通じて新しいキャリアを築く人も増えてきました。

📕参考:「今さら聞けない『働き方改革』2024年問題から企業が備えるべき体制まで)」

以前「キャリアデザイン」というと、多くの人が一つの会社内での昇進や異動といった狭い範囲のキャリアをイメージしていました。しかし、近年は副業・兼業・起業といった会社という枠を超えた幅広い働き方を含めて、自身のキャリア全体をデザインする人が増えています。

このように、現代社会では、経済の停滞、AIの普及による仕事の変化、終身雇用の崩壊といった社会や企業の大きな変化に加え、個人の働き方や価値観の多様化が進んでいます。

このような環境下で、もはや企業にキャリアを任せきりにすることはリスクでしかありません。個人が自ら主体的にキャリアをデザインすることの重要性は、かつてないほど高まっているのです。

キャリアデザインを構成する3要素とは?

キャリアデザインは、職務経歴の計画にとどまらず、人生のさまざまな側面を踏まえて将来を描いていくためのプロセスです。

これを効果的に進めるには、主に以下の三つの要素を深く掘り下げていく必要があります。それぞれの要素は、自分自身との「対話」を促すための重要な問いとも言えます。

①Will(やりたいこと・ありたい姿):あなたの人生を動かす「エンジン」

これは、仕事や人生を通じて何を大切にしたいのか、どんな状態を目指したいのかという「価値観」や「目標」を明確にする要素です。「社会貢献したい」「専門性を極めたい」「ワークライフバランスを重視したい」といった内なる動機は、あなたのキャリアを駆動させる強力なエンジンとなるでしょう。

AIが進化し、単純作業が代替される時代だからこそ、「自分が『心が震える瞬間』はいつ、どんな時か?」というWillの深掘りが、唯一無二のキャリアを築く鍵となります。

②Can(できること・得意なこと):あなたの「武器」となるスキルと経験

これは、現在持っているスキル、知識、経験、強みといった能力と資質を客観的に把握する要素です。過去の成功体験や他人から評価されたこと、あるいは困難を乗り越えた経験などを振り返ることで、自分のユニークな強みが見えてきます。

大切なのは、「自然とできてしまうこと」や「苦にならずにできること」といった、あなたにとって当たり前すぎて見過ごしがちな「才能の原石」を発見すること。それは多くの場合、AIでは再現しにくい「感情」「共感」「創造性」「複雑な問題解決能力」といった人間特有の強みと結びついています。それが、市場価値の高い「あなたならではの強み」へと昇華する可能性を秘めています。

③Must(すべきこと・求められていること):社会という「潮目」を読む力

これは、社会や企業、あるいは市場から何が求められているのか、今後何が必要になるのかという外部環境の理解を指します。

AIの進化や業界の変化、人材市場のトレンドなどを把握し、自分のWillとCanを活かすための具体的なフィールドや、習得すべきスキルを特定する視点です。特に、AIを「ツール」として使いこなすリテラシーや、AIと協働する中で生まれる新たな役割を見極める視点も不可欠です。

WillとCanがどんなに明確でも、社会のニーズ(Must)からズレていれば、それは「独りよがり」なキャリアデザインに陥る危険性があります。常にアンテナを張り、変化の兆候を捉える視点が不可欠です。

これらWill、Can、Mustの三つの要素を深く探求し、それぞれを統合していくことで、変化の激しい時代においても、主体的に自分のキャリアをデザインし、充実した人生を築いていくことが可能になります。

📕参考記事:『「やりたいことがない」部下が変わる ―― 上司のための戦略的キャリア開発術』

キャリアデザインの設計方法と役立つツール

キャリアデザインは、単に「どんな仕事をするか」を決めるだけではありません。自身の価値観、強み、興味、そして社会の変化を考慮に入れながら、どのような人生を送りたいのかを主体的に描き、その実現に向けて行動していくプロセスです。

ここでは、これからの時代に役立つキャリアデザイン設計の六つのステップと、それぞれに役立つツールをご紹介します。

1.過去の経験を棚卸し、自己理解を深める

キャリアデザインの出発点は、自分自身を深く理解することです。自分は仕事や人生において、「何を最も大切にしたいのか」を明らかにすることが、後悔のない選択をする上で必要不可欠になります。

🧰 推奨ツール:キャリア年表・モチベーショングラフ

キャリア年表とは、個人のこれまでの仕事や経験を時系列でまとめたものです。モチベーショングラフは、これまでの人生でモチベーションが上がったこと・下がったことを時系列で書き出し、点数をつけていくものです。それぞれの時期に「なぜ」そう感じたのか、その時の「感情」や「周囲の環境」も深掘りすることで、自分が何に喜び、ストレスを感じるのかを見える化できます。

参考:下記のサイトでモチベーショングラフのテンプレートが配布されています。

https://shukatsu-ichiba.com/article/12663

2.自己診断で、自分の強みを明らかにする

キャリアデザインにおいて「自分が自然とできてしまうこと」「人から褒められること」「苦にならずにできること」といった強みを特定することはとても大切なことです。自分の強みや、得意なことの発見におすすめのツールは以下の通りです。

🧰 推奨ツール:SWOT分析・ストレングスファインダー・キャリアアンカー

①SWOT分析(個人版):

自分の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を整理する。特に「強み」と「機会」の交点に注目することで、自身の価値を最大限に活かせる領域が見えてきます。

②ストレングスファインダー:

ギャラップ社が提供する有料の診断ツールです。世界中で累計120万部を突破した『さあ、才能(じぶん)に目覚めよう』で紹介されており、本を購入することによりウェブテストのアクセスコードを手に入れることができます。質問に答えることで、自分の上位五つの「資質(才能)」が明らかになるのが特徴です。

③キャリアアンカー:

キャリアアンカーとは、自分のキャリアを考える上で「譲れない価値観」です。これを明確にすることで、キャリアの羅針盤になります。キャリアアンカーは、エドガー・シャイン氏の著書や、下記のサイトから診断することができます。

参考記事:「キャリアアンカーとは? 診断結果の見方と自己分析への活用法を完全解説」

参考書籍:「Career Anchors: Discovering Your Real Values」

3.他者からのフィードバックを得る

自己理解を深めたら、次は1on1などを通して、他者からの視点を取り入れてみましょう。客観的なフィードバックを受けることで視野が広がり、自分では気づかない強みや、改善点が見つかることもあります。

🧰 推奨ツール:ジョハリの窓、360度サーベイ

① ジョハリの窓:

「開放の窓」「盲点の窓」「秘密の窓」「未知の窓」の四つの窓を使って自己理解を深める心理学のフレームワークです。他者からのフィードバックを通じて「盲点の窓(自分は気づいていないが他者は知っている部分)」を小さくしていくことで、より客観的な自己認識を促します。

② 360度サーベイ:

上司、同僚、部下など、複数の関係者から多角的にフィードバックを得る評価方法です。これにより、自分では認識していなかった強みや課題、周囲からの期待などが明らかになり、具体的な行動変容につなげることができます。

4.ありたい姿を可視化する

前段階の「自己理解」と「他者からのフィードバック」を踏まえ、具体的な将来の目標を描いていきましょう。漠然とした「こうなりたい」ではなく、明確なイメージを持つことで、行動につながる具体的なステップが見えてきます。

🧰 推奨ツール:マインドマップ

マインドマップは、思考を整理し、アイデアを視覚的に表現するためのツールです。中心に「ありたい姿」を置き、そこから10年後、5年後、3年後、1年後と逆算して、それぞれの段階で達成したいことを放射状に書き出していきます。これにより、目標達成までのロードマップを俯瞰して捉え、各ステップの関連性を理解しやすくなります。

5. キャリアステップを設計

ありたい姿が明確になったら、それを実現するための具体的なステップを設計します。どのようなスキルが必要で、どのように習得していくのかを具体的に落とし込んでいきましょう。

🧰 推奨ツール:スキル分解シート(学習・経験・ネットワーク)

目標達成に必要なスキルを「学習(座学、読書、研修など)」「経験(実務、プロジェクト参加など)」「ネットワーク(人脈形成、メンター探しなど)」の三つの要素に分解して整理します。それぞれのスキルを習得するためにどのようなアクションが必要か、具体的な期日や目標を設定することで、計画的にスキルアップを図ることができます。

6. 今すぐ取る行動を決定

これまでのステップで得た自己理解、目標、そしてキャリアステップを基に、最初の一歩を踏み出しましょう。大きな目標も、小さな「今すぐできること」から始めることで、着実に前進することができます。

🧰 推奨ツール:Next Actionリスト

週に1本、「これだけは今週中にやる」という具体的な行動(Next Action)を絞り込み、日常生活に落とし込みます。例えば、「〇〇に関する本を1冊読む」「〇〇のイベントに申し込む」「〇〇の分野で活躍している人に連絡を取る」など、すぐに実行できる具体的な行動を設定します。これにより、漠然とした不安を解消し、着実に目標へ向かう習慣を身につけることができます。

この六つのステップとツールを活用することで、漠然とした「こうありたい」を具体的な行動へと落とし込み、変化の激しい時代においても、自分らしいキャリアを主体的にデザインしていく助けになります。

キャリアデザイン支援の導入例

実際にキャリアデザイン支援を導入している企業の事例を見てみましょう。

①みずほファイナンシャルグループの「キャリアディベロップメント運営」

同社は、社員一人ひとりが自分らしいキャリアを描き、新たな役割を担いながら成長できるよう、「キャリアディベロップメント運営」という取り組みを推進しています。人事部門には、キャリアコンサルタント資格を持つキャリアアドバイザーが常時30名程度在籍しており、社員のキャリア形成を強力にサポートしています。

現在の取り組みとしては、まずキャリア面談などを通じて社員が自己理解を深めることから始まります。次に、「キャリアコレクション」と呼ぶ部署や業務の紹介を通じてキャリアフィールドを把握し、会社と共に自身のキャリアを具体的に考えていきます。その後は、各種研修などを通じて自己研鑽を重ね、新たな役割に挑戦して成長し、再び自己理解を深めるという好循環を生み出しています。

キャリアアドバイザーが、社員が目指すキャリアや、そのための具体的な取り組みについてきめ細やかなアドバイスを行うことで、社員の不安を解消し、自律的なキャリア形成を支援しています。

この事例は、組織でのキャリア支援がいかに個人の不安解消と成長につながるかを示唆してくれます。

②伊藤忠商事のキャリア形成支援

伊藤忠商事は、将来の経営を担う次世代の育成に力を入れており、若手総合職に対しては「基礎教育は2年まで」「原則8年以内での海外派遣」といったローテーションガイドラインを定め、組織ごとの育成・異動方針を明確にしています。

さらに、各組織長が若手従業員に育成方針を説明し、意見交換を行う「キャリアミーティング」を毎年開催。入社後8年間の育成方針・配置計画である「個人別キャリアプランイメージ」を策定し、組織長との面談を通じて、将来を見据えた業務への取り組みを促しています。

また、入社8年目には自身のキャリアを振り返る「キャリア棚卸し面談」を実施し、若手従業員の主体的なキャリア形成を支援しています。

さらに、全従業員の多様なキャリアに関する相談・支援を幅広く行う「キャリアカウンセリング室」も設置。入社後の節目研修に合わせてキャリアカウンセリングの機会を設ける「セルフ・キャリアドッグ」型の仕組みが整っており、全員が国家資格であるキャリアコンサルタントを有しています。年間800件を超える相談が寄せられ、守秘義務を徹底した環境で、相談者が主体的なキャリア形成に関する気づきを得られるよう支援しています。

この事例は、会社の若手育成の明確な方針が、社員の自律性を育むことを教えてくれています。

参考:https://www.itochu.co.jp/ja/csr/society/development/index.html

キャリアデザイン支援の注意点

キャリアデザイン支援施策を導入する際には、以下の点に注意が必要です。

🙅♀️ 目標の押しつけ」や「形骸化」の回避

企業側が一方的に目標を押しつけたり、形式的な運用になったりすると、従業員の不信感を招き、施策の効果が薄れてしまいます。従業員の主体性を尊重し、個々のキャリア志向に寄り添った支援が重要です。

🙅♀️ 評価と連動させる場合の設計

キャリア面談などを人事評価と連動させる場合は、短期的な成果だけで判断せず、中長期的な視点での成長や挑戦を評価する設計にすることが重要です。これにより、従業員が安心してキャリア形成に取り組める環境を整えることができます。

その他、具体的なキャリアデザインの支援については、下記の記事も参考にしてください。

📕参考記事:「自律的なキャリアデザインの重要性と具体的方法〜個人と会社それぞれがやるべきこと〜」

1on1によるキャリアデザイン支援の方法

メンバーのキャリアデザイン支援を効果的に進めるうえで、1on1などの面談は欠かせません。面談は業務の進捗確認だけでなく、従業員が自らのキャリアを振り返り、上司やキャリアアドバイザーから示唆を得られる貴重な場となります。

以下に面談やアンケート設計に関する具体的なポイントを紹介します。

1. キャリアデザインシート記入で内省を促す

キャリア面談をより有意義な時間にするためには、従業員が事前に自身のキャリアについてじっくり考える時間を確保することが不可欠です。そこで役立つのが「キャリアデザインシート」です。

これは、将来の希望や目標を図表形式で可視化するツールです。従業員自身が現状を整理し、上司やキャリアアドバイザーとの対話の際に活用できます。

面談の1週間前までにはシートの記入を依頼し、従業員に十分な内省の時間を確保してもらいましょう。これにより、面談当日はより具体的な内容を深く話し合えるようになります。

🧰 参考サイト

厚生労働省サイトで公開されている「キャリア・プラン作成補助シート」は、オンラインで作成でき、各種シートの項目ごとに入力・保存・出力可能。自分のキャリアデザインを可視化するのに役立ちます。

2. 上司は「問いかけ型」で伴走する

キャリア面談において、上司は「答えを与える」のではなく、「気づきを促す」役割を担います。

「将来どうする?」といった漠然とした問いではなく、「今、どの強みを伸ばしたい?」のように、その場で具体的なイメージが浮かぶ質問を投げかけましょう。問いかけをきっかけに、従業員の思考が動き出し、自分なりの答えを探り始める——そのプロセスを支えることが大切です。

具体的な問いの立て方については以下の記事で詳しく解説しています。

📕参考記事

「【キャリア自律を促す1on1メソッド】“自分の道を選ぶ力”を育む対話とは」

3. 面談後の行動を「見える化」する

面談で話し合った内容が絵に描いた餅で終わらないよう、具体的な行動に落とし込み、進捗を確認する仕組みを作りましょう。

面談後は、決定した行動を明確に見える化し、従業員と上司で共有します。次回の面談で進捗を確認することで、キャリア形成を継続的に後押しします。

4. アンケート設計のポイント

キャリアデザイン研修や施策の効果測定、あるいは従業員のニーズ把握のためにアンケートを実施する際は、以下の点に注意して設計しましょう。

✅ 目的は必ず明確に示しましょう。「評価のためではなく、従業員のキャリア支援が目的である」ことを明確に伝えることで、従業員は安心して本音を記入できます。

✅ 「困りごと」や「挑戦したい業務」など具体的な内容を自由記述形式で聴取することで、定量的なデータだけでは見えにくい個々の深いニーズや課題を把握することができます。

「自分には関係ない」と感じる理由と、乗り越え方

「キャリアデザイン」という言葉に、「自分には縁遠い」「意味がない」と感じる人は少なくありません。「キャリアデザインなんて意味がない」と感じる背景には、いくつか共通した心理があります。

それぞれの理由と、どうすればその思い込みを乗り越えられるのかを見ていきましょう。

🤔「抽象的で、何から始めればいいか分からない」と感じる

キャリアデザインは、人生をかけた大きなプロジェクトのように感じられ、どこから手をつけていいのか迷ってしまうこともあります。

でも、最初から難しく考える必要はありません。まずは、あなたが仕事や人生で「好きなこと」「嫌いなこと」を書き出してみましょう。好き・嫌いの中から「何を大切にしたいか」を見つけ、それを五つ程度に絞って言葉にしてみるのです。

こうして見えてきたものが、あなたのキャリアを形づくる確かな「軸」となり、次の行動を考えるヒントになります。完璧を目指すのではなく、「まずは自分の心の声に正直になる」ことから始めてみましょう。

🤔「正解がないから、どうすればいいか分からない」と感じる

キャリアデザインは、一度決めたら変更できない「完璧な最終計画」ではありません。変化の激しい現代において、未来を完全に予測し、その通りに進むことの方が稀です。

AIが進化し、社会の常識がめまぐるしく変わる今、「唯一の正解」を探すこと自体が無意味になっています。大切なのは、あなた自身の「軸」を明確にし、状況に応じて柔軟に軌道修正していくこと。

完璧な計画に固執するのではなく、「私にはこの軸がある」という自信を持って、変化に強く、しなやかなキャリアを築いていきましょう。

🤔「やりたいことが明確じゃないから、デザインできない」と感じる

「やりたいこと」が最初から明確である必要は全くありません。むしろ、多くの人は手探りで「好き」や「得意」を見つけていきます。大切なのは、「小さな実験」を繰り返しながら仮説を検証していく視点を持つことです。

例えば、少しでも興味のある分野の副業を始めてみたり、社内で兼務できる業務を探してみたりと、まずは小さく行動を起こしてみましょう。

AIが急速に変化を生み出すからこそ、試行錯誤を恐れずに多様な可能性を試すアジャイルなアプローチが、自分らしいキャリアを見つける鍵となります。その中で、意外な「好き」や「得意」、「やりがい」の種が見つかるかもしれません。

📰 参考記事の紹介

キャリアデザインを進める上で、上司を効果的に巻き込む方法や、「やりたいことがない」と悩む部下を支援する具体的な方法など、さらに役立つ情報が掲載された記事も参考にしてみてください。

📕「やりたいことが見つからない……自分のキャリアを探すために上司を巻き込む方法」

https://kakeai.co.jp/media/organization/6198

📕「やりたいことがない部下が変わる ―― 上司のための戦略的キャリア開発術」

https://kakeai.co.jp/media/organization/2792

おわりに

キャリアデザインは、一度きりのものではありません。社会や会社、あなた自身の変化とともに、常に進化し続けるプロセスです。今回ご紹介した設計方法やツール、そして様々な視点が、あなたが自身のキャリアを主体的に描き、充実した人生を送るための一助となれば幸いです。

✏️ あわせて読みたい

・【プロパー上司の新常識】中途部下のキャリア開発「虎の巻」

・やりたいことが見つからない……自分のキャリアを探すために上司を巻き込む方法

・「キャリアは会社任せ」からの脱却――部下が主体的に考える組織づくりの処