「やりたいことがない」部下が変わる ―― 上司のための戦略的キャリア開発術

部下のキャリア面談で、沈黙が続く時間ほど重いものはない。「将来の夢は?」「やりたいことは?」という問いかけに、もし明確な答えが返ってこなかったとき、上司は何を語るべきなのか。本稿では、そんな"キャリア迷子"の部下との対話を成功に導くための具体的メソッドを、KAKEAI取締役の皆川恵美が紐解いていく。

部下に聞く「あなたはどうなりたい?」

上司と部下のキャリア面談。その場で交わされる会話の一つ一つが、部下の将来を大きく左右する可能性を秘めている。部下から「私は○○の仕事がしたいです!」と言われ、それがアサインや異動によって実現可能なことであれば、上司は比較的返事がしやすいかもしれない。

しかし、「やりたいこと」がはっきりしている部下ばかりではない。そのため上司は、個々の部下の状況に応じて柔軟にコミュニケーションを変化させる必要がある。

このような対話の方法は、ある程度類型化できる。まずは部下に「これからあなたはどうなりたいですか?」と尋ねてみよう。そのとき、部下の返答は大きく2つのパターンに分かれる。それぞれ、適切なコミュニケーションを考えてみよう。

パターンA:部下自身が明確なキャリアイメージを持っている

部下に今後のキャリアについて尋ね、はっきりと「やりたいこと」が返ってきたとき、マネジメント職はほっとするかもしれない。ただ、その内容には注意を払う必要がある。部下の希望する内容と現在のキャリアとの関係性によって、異なるアプローチが必要となるためだ。返答別に見ていこう。

ケース① 部下の「やりたいこと」が明確、かつ自身のキャリアに直結している

このケースは、比較的将来的なキャリアについて話し合いやすい。上司は、「それがやりたいなら、こういうスキルを磨いていこう」という提案もしていくとよい。

ケース②部下の「やりたいこと」は明確だが、現在のキャリアとは直結していないように見える

やりたいことがあるのに、いまの現場ではできない……、というケースである。このような環境では部下はフラストレーションを感じやすく、①のケースよりもコミュニケーションの難易度は高いと言える。この場合、「本当にここではやりたいことができないのか?」を整理し、具体的な業務の提案をしていくことがマネジメント職に求められる。

たとえば、営業職の部下が「DXの仕事がしたい」と希望した場合、上司は現在の業務を抽象的な視点で捉え直し、接点を見出すことが重要である。「お客様への提案を構造化して整理する営業の仕事は、DXの業務にも通じるスキルを養えると思うよ」というように、現在の業務が将来のキャリアにつながることを示唆できる。

たとえやりたいことのど真ん中の業務でなくても、その将来像に行きつくためのスキルや経験を今身に付けることはできる。そのように、本人が認知を変えることの手助けをすることが、上司の適切なコミュニケーションである。

「やりたいことがない」という部下にはどう声をかける?

しかし、実際には、「やりたいこと」がある部下のほうが少ないという実感を持っているマネジメント職も多いのではないか。今度は、将来のキャリアをうまく描けない部下へのアプローチを考えてみよう。

パターンB:目の前のことは見えているが、将来のキャリアに向けた希望はない

「次にこんな仕事がしたい」「社会にこんな形で貢献したい」と考えられるのは、自分を主語にすること、つまり自分を"主役"として仕事が進められている状態である。一方、将来の展望が描けない部下も、必ずしもモチベーションが低いわけではない。

やりたいことがなくても、要領よく仕事を進められる人もいる。しかし、与えられた仕事をこなすだけでは、組織の活性化は望めないし、本人も仕事の面白みを次第に失っていくだろう。大切なのは「それを踏まえてこう進めたい」という主体的な意思である。だからこそ、上司には、部下がこうした主体性を持てるよう丁寧に導く役割があるのだ。

とはいえ、やりたいことがない人からは、未来に関する話が出てこないものである。また、「やりたいこと」が出てこない部下に対して、意見を押し付けたくないと遠慮するマネジメント職も見受けられる。

そういうときは、まずは部下に今やっている仕事や過去にやった仕事を振り返ってもらい、どんなときにやりがいを感じたか、あるいはどんなことが嫌だったかを掘り下げて話してもらうとよい。その返答から2つのケースを想定して、さらに深く説明していこう。

ケース①過去や今の仕事で「やりがい」や「好き嫌い」を感じたことがある

部下との対話で何か集中できるテーマが見出せれば、それは将来の方向性を示すシグナルとなる。やりがいを感じたことや、逆にやりたくなかったことを具体的に挙げ、それらを踏まえて将来に向けた話をしていくべきである。業務自体のレベルを上げ、より高度な仕事を任される立場になるためには、今何を頑張るとよいかといった投げかけをすると良い。ただし、将来と言っても、3年先だと遠すぎて想像がつきにくいため、半年から1年先をイメージしてもらうのが望ましい。

ケース②今まで「やりがい」や「好き嫌い」を感じずに仕事をしてきた

今までにやりがいも好き嫌いもなく淡々と仕事をしてきたという部下の多くは、実は自身の価値や可能性に気づいていないものである。そのようなとき、一緒に悩んで答えを探すアプローチは逆効果になりがちである。代わりに、マネジメント職から見た部下の強みや可能性を具体的に示し、新たな視点を提供することが重要である。

具体的には、「次のステージでは『こうなりたい』とか『こうはなりたくない』といったイメージはある?」「期待する水準には達しているから、もっとこういうことができるようになったら価値を発揮できると思うけれど、それってやる気が出るかな?」くらいの投げかけが良い。その内容で部下も納得すれば、それに向けてできることを伝え、「やってみてどう感じたかを教えてほしい」と適切なフィードバックを促す。大切なのは、部下が自ら内面的な変化を起こせるよう、押しつけではなく対話を通じて導いていくことである。

「Will・Can・Must」を使って支援の仕方を考える

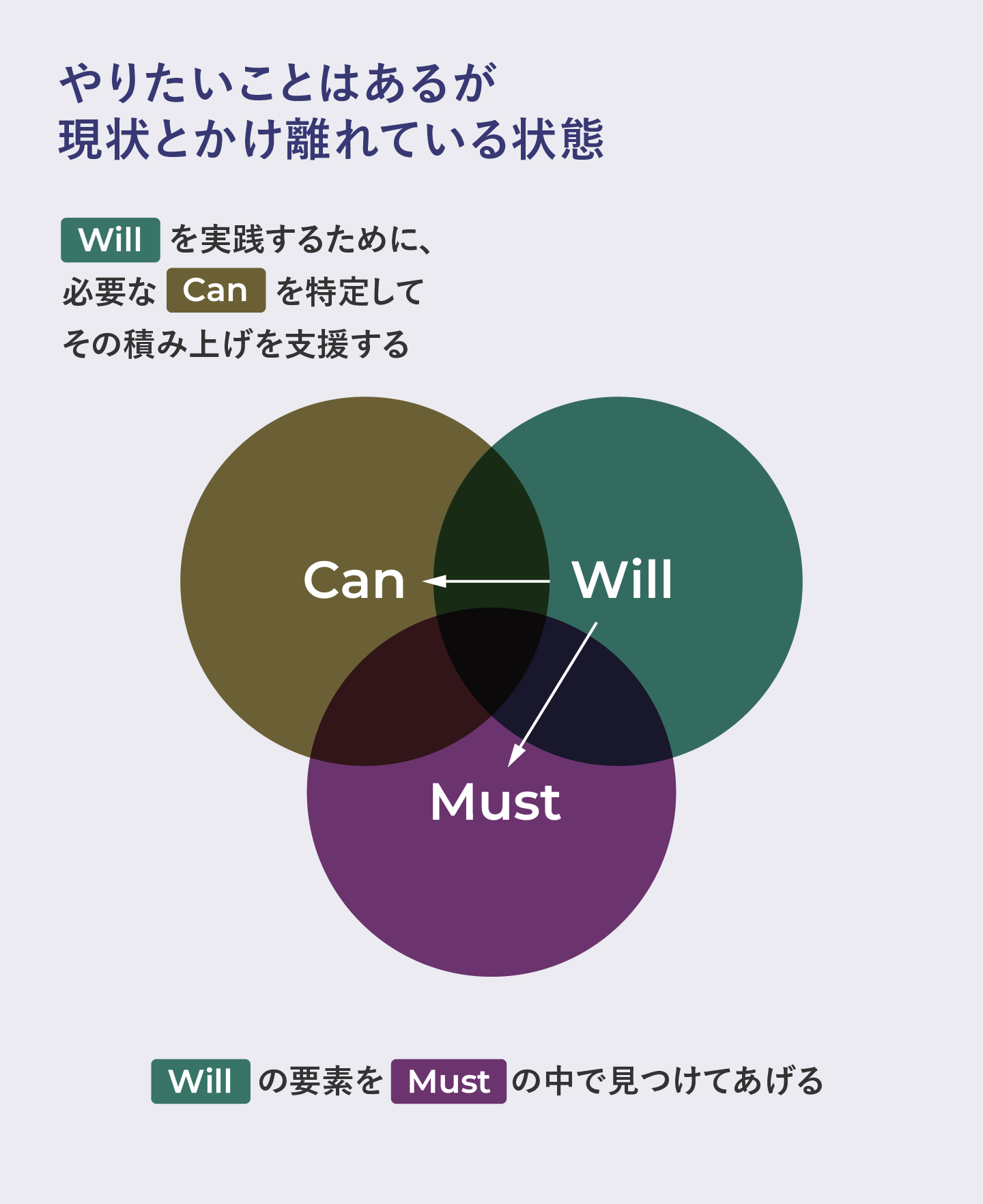

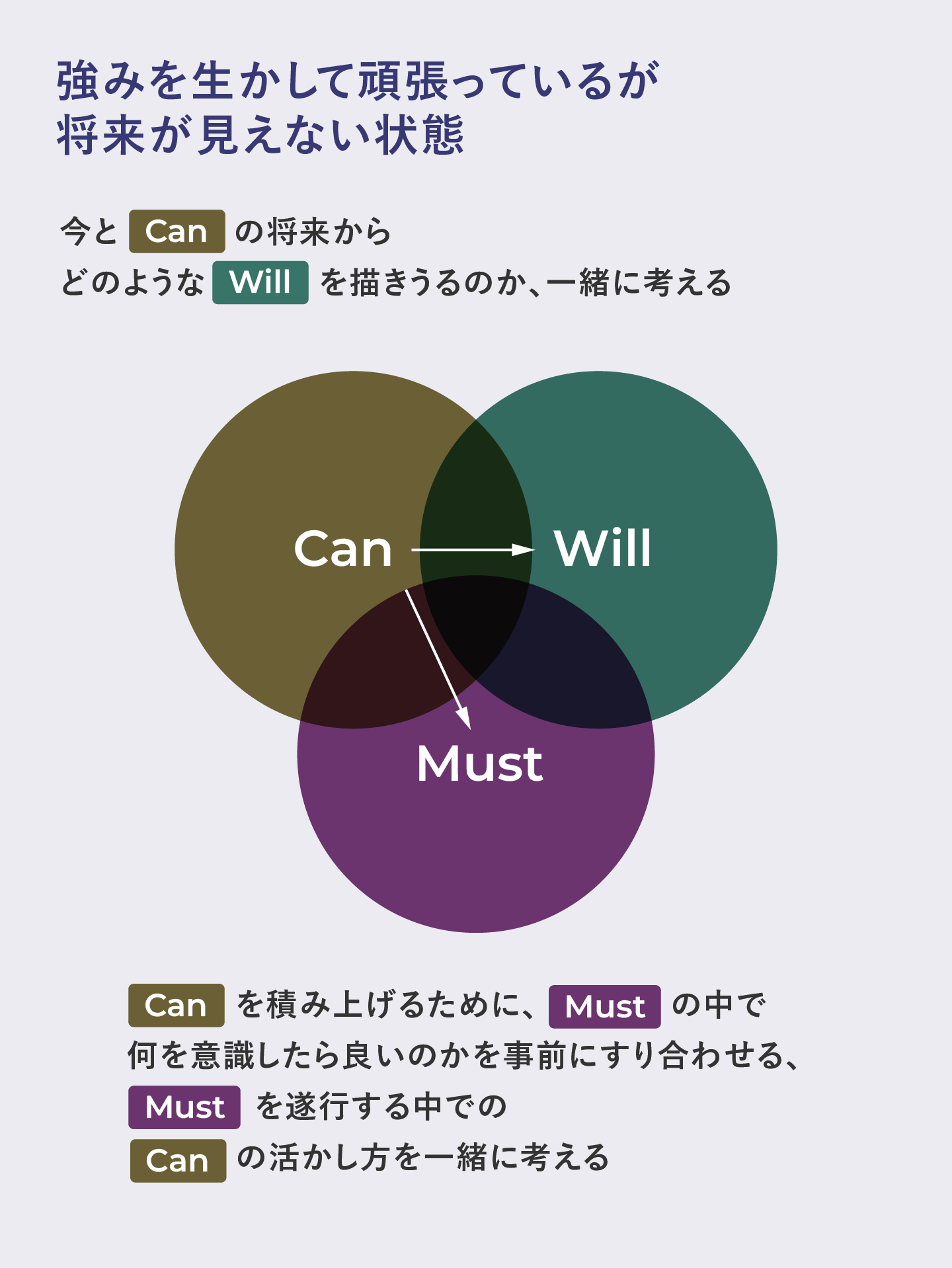

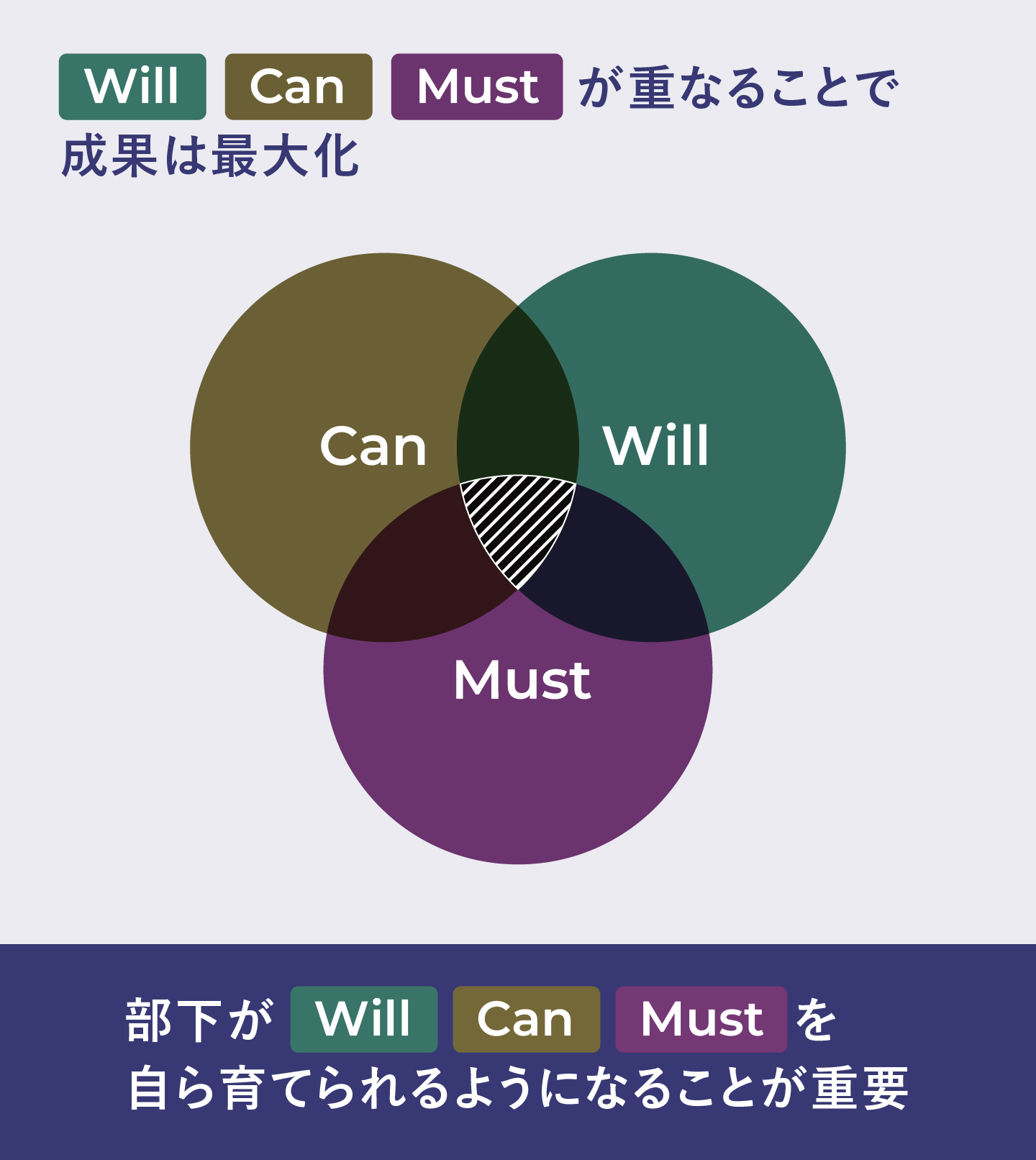

キャリアプランを考える際の重要なフレームワークとして「Will・Can・Must」がある。Will(本人が実現したいこと)、Can(生かしたい強みや克服したい課題)、Must(能力開発につながるミッション)の3つの要素を把握することで、より効果的な支援が可能になる。以下、3つのモデルケースから具体的な支援方法を見ていこう。

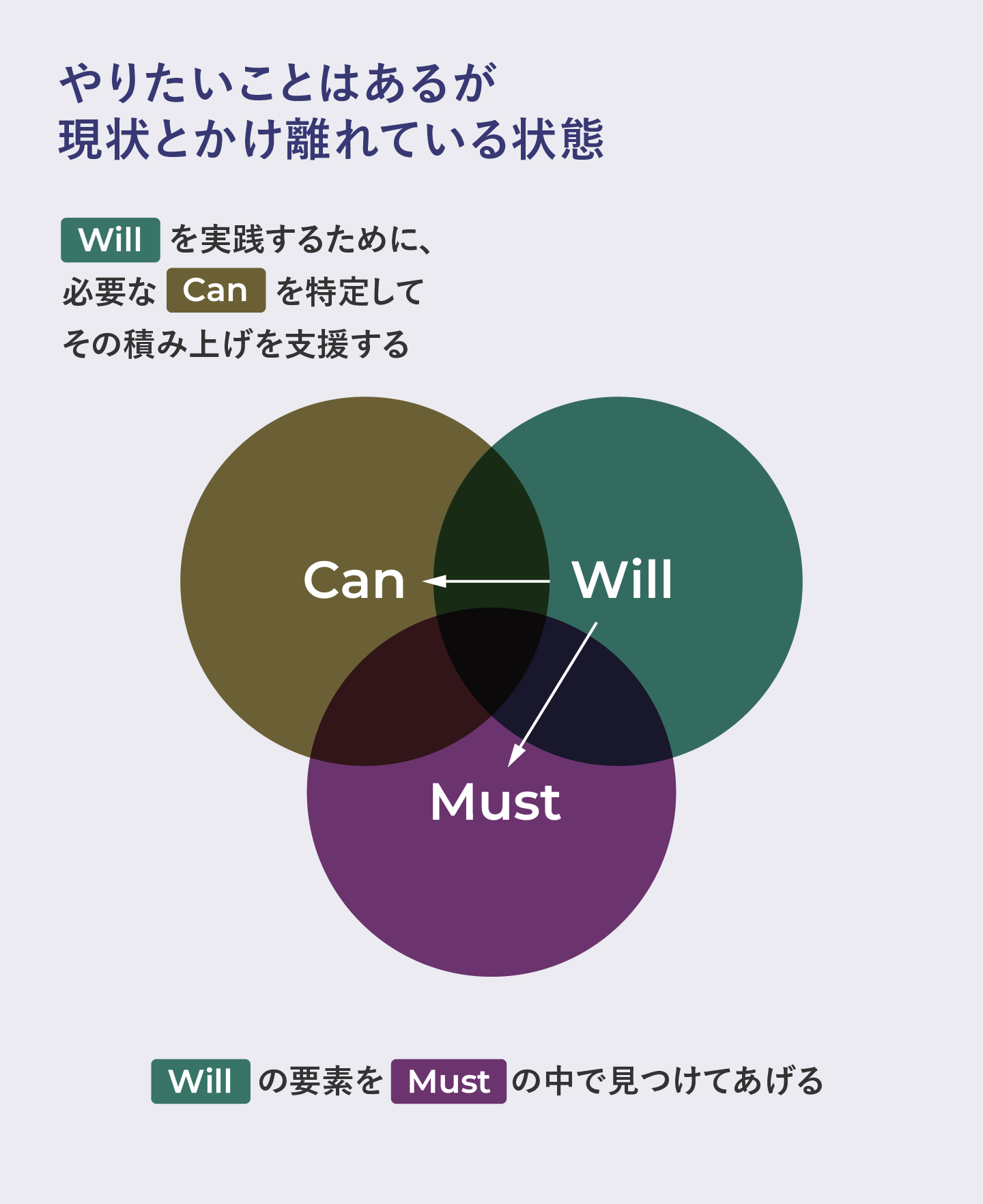

Willはあるけれど現状とかけ離れているAさん

Aさんは、本社の総務職だが、海外のビッグプロジェクトに参加したいというWillを持っている。しかし、そのような大きな目標と日々の業務との接点を自分では見出せていない状態である。

このケースでは、Willを実現可能なCanとMustに落とし込む必要がある。たとえば、「海外プロジェクトではさまざまな部門をまたいだ調整が必要になるよね。まずは総務の業務を通じて社内の組織を俯瞰的に捉える経験を積んでみよう」という具合に、現在の業務をWillにつなげる視点を提供する。

また、Willの実現に必要なCanを特定し、その積み上げをマネジメント職が支援することも、部下のキャリアへの認識を広げることに役立つ。たとえば、まずは総務の業務内で何かしらのプロジェクトに関わる機会を作り、将来的にプロジェクトマネージャーへのチャレンジを目指すという道筋を示すことも一つの方法である。

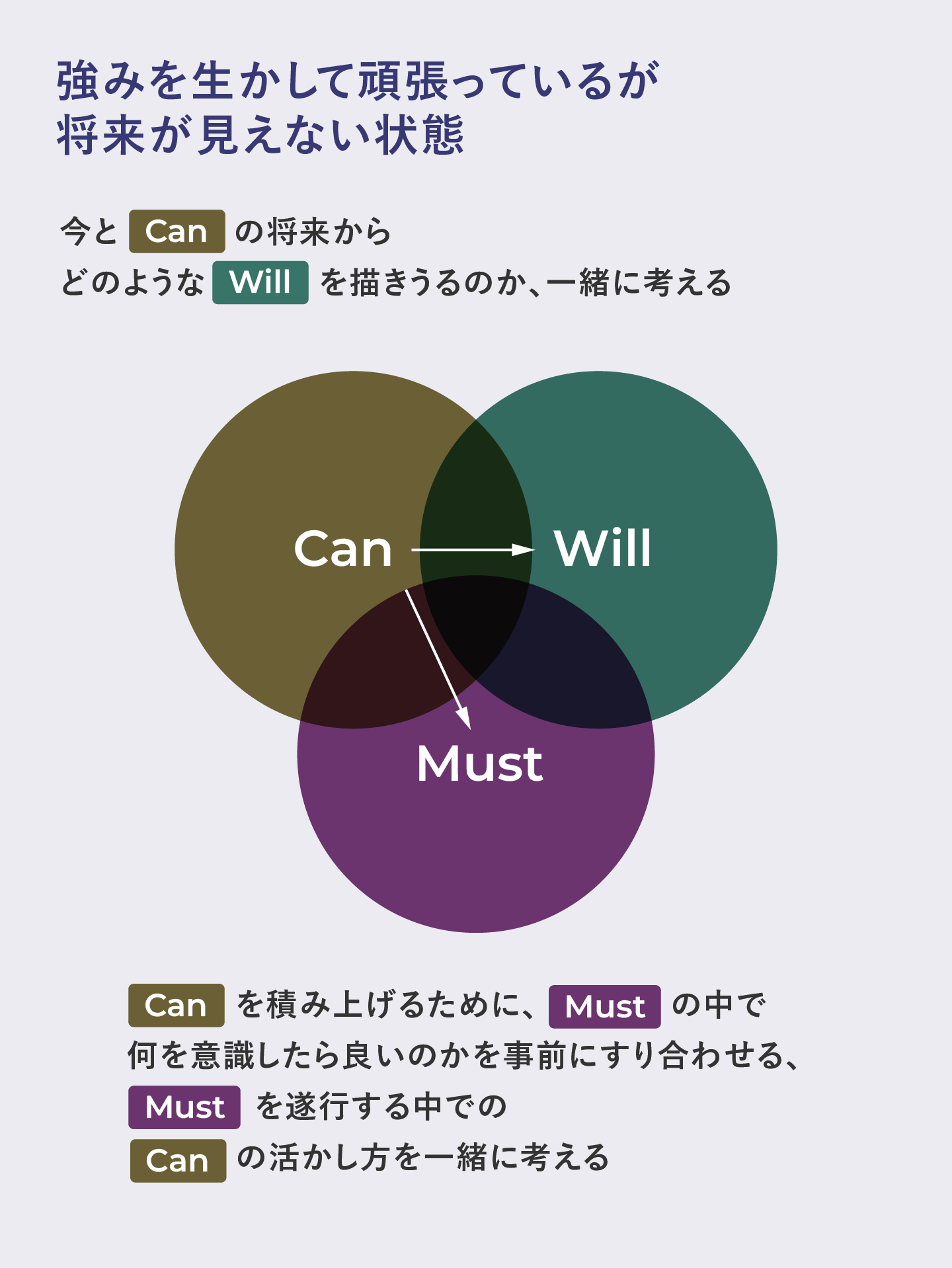

Canはあるものの歩むべきキャリアがわからないBさん

Bさんは今の職場で活躍していきたいと思っているものの、Willを自分の言葉で話せていない。Canは持っているが、それをどう活かすべきかわからない状態だ。

Bさんは、今後活躍ができるようにと努力し、Canを持っている。このようにCanだけが明確なBさんがまずやるべきことは、現在の業務経験と自身の強みを基に、将来やりたいことを具体的にイメージすることである。1on1では、Canを伸ばすために、今のMustのなかで何を意識したらよいのかを事前にすり合わせる。すなわちWillの実現に必要なCanを、今の必須業務(Must)の中でどのように身につけていけるかを一緒に検討していくとよいだろう。

Mustはこなしているけれど仕事への意欲に乏しいCさん

Cさんは、やるべきことはやるが、Canを積み上げる意欲が乏しく、「今」に向き合って仕事をしている。MustもCanも表面的なものにとどまっている状態だ。

このケースでは、日々のMustの中から「好き」「得意」「嬉しい」を丁寧に見出し、それをWillにつなげていく。また、Mustへの取り組みを通じて、小さなことでもCanの積み上げを実感できるように導いていく。

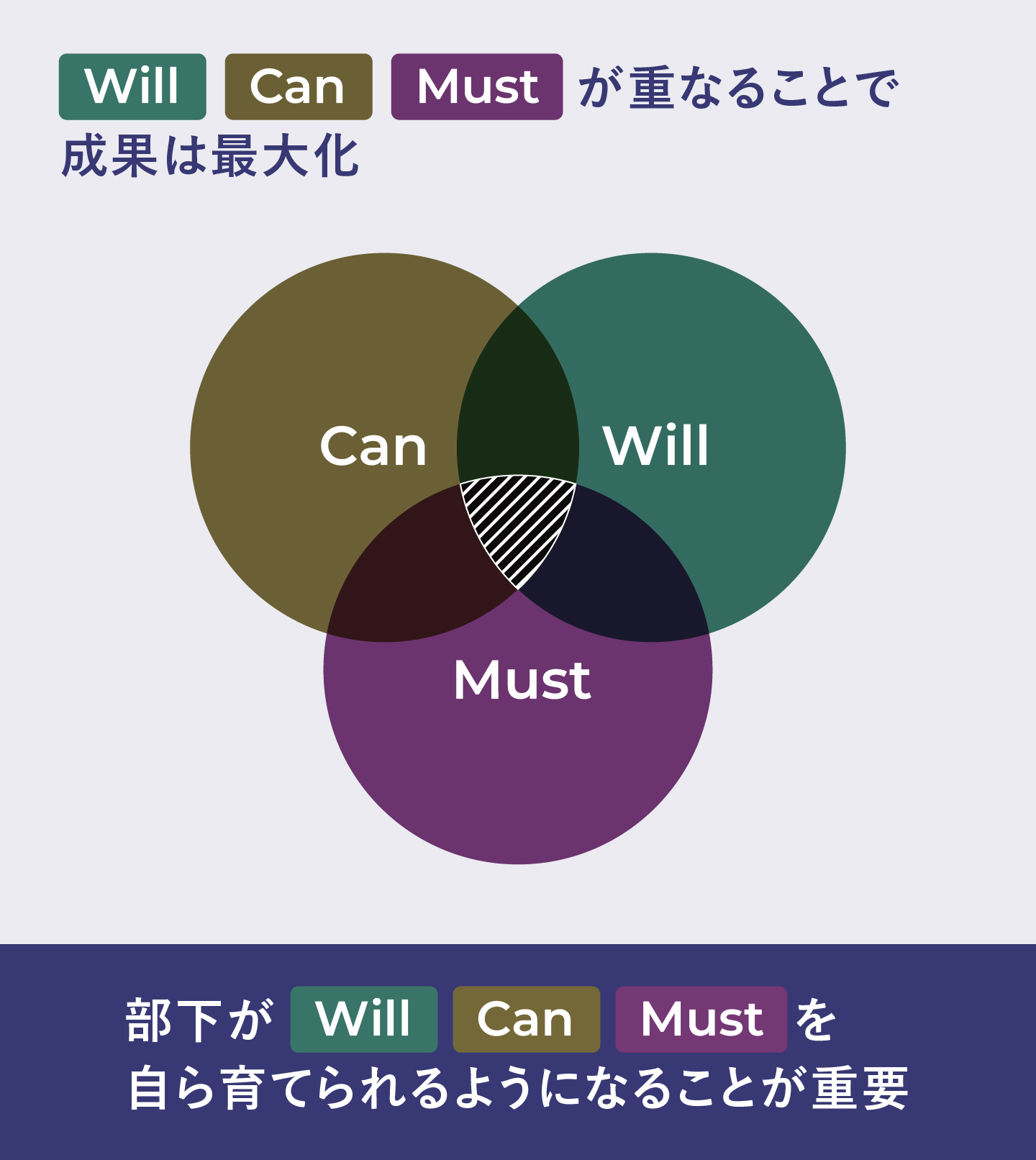

ここまで取り上げたいずれのケースにおいても、「Will・Can・Must」のフレームワークで最終的に目指すのは、理想と現実のバランスを取りながら、本人が主体的に行動し、最大の成果を出すことである。

キャリア形成の主役は常に部下自身である。その中でマネジメント職に求められるのは、Will・Can・Mustを部下自身が自ら育んでいけるよう、視点や捉え方を変えられるような対話を行うことである。こうした有意義なコミュニケーションこそが、部下の新しい未来を切り拓く力になる。

部下のキャリア面談で、沈黙が続く時間ほど重いものはない。「将来の夢は?」「やりたいことは?」という問いかけに、もし明確な答えが返ってこなかったとき、上司は何を語るべきなのか。本稿では、そんな"キャリア迷子"の部下との対話を成功に導くための具体的メソッドを、KAKEAI取締役の皆川恵美が紐解いていく。

部下に聞く「あなたはどうなりたい?」

上司と部下のキャリア面談。その場で交わされる会話の一つ一つが、部下の将来を大きく左右する可能性を秘めている。部下から「私は○○の仕事がしたいです!」と言われ、それがアサインや異動によって実現可能なことであれば、上司は比較的返事がしやすいかもしれない。

しかし、「やりたいこと」がはっきりしている部下ばかりではない。そのため上司は、個々の部下の状況に応じて柔軟にコミュニケーションを変化させる必要がある。

このような対話の方法は、ある程度類型化できる。まずは部下に「これからあなたはどうなりたいですか?」と尋ねてみよう。そのとき、部下の返答は大きく2つのパターンに分かれる。それぞれ、適切なコミュニケーションを考えてみよう。

パターンA:部下自身が明確なキャリアイメージを持っている

部下に今後のキャリアについて尋ね、はっきりと「やりたいこと」が返ってきたとき、マネジメント職はほっとするかもしれない。ただ、その内容には注意を払う必要がある。部下の希望する内容と現在のキャリアとの関係性によって、異なるアプローチが必要となるためだ。返答別に見ていこう。

ケース① 部下の「やりたいこと」が明確、かつ自身のキャリアに直結している

このケースは、比較的将来的なキャリアについて話し合いやすい。上司は、「それがやりたいなら、こういうスキルを磨いていこう」という提案もしていくとよい。

ケース②部下の「やりたいこと」は明確だが、現在のキャリアとは直結していないように見える

やりたいことがあるのに、いまの現場ではできない……、というケースである。このような環境では部下はフラストレーションを感じやすく、①のケースよりもコミュニケーションの難易度は高いと言える。この場合、「本当にここではやりたいことができないのか?」を整理し、具体的な業務の提案をしていくことがマネジメント職に求められる。

たとえば、営業職の部下が「DXの仕事がしたい」と希望した場合、上司は現在の業務を抽象的な視点で捉え直し、接点を見出すことが重要である。「お客様への提案を構造化して整理する営業の仕事は、DXの業務にも通じるスキルを養えると思うよ」というように、現在の業務が将来のキャリアにつながることを示唆できる。

たとえやりたいことのど真ん中の業務でなくても、その将来像に行きつくためのスキルや経験を今身に付けることはできる。そのように、本人が認知を変えることの手助けをすることが、上司の適切なコミュニケーションである。

「やりたいことがない」という部下にはどう声をかける?

しかし、実際には、「やりたいこと」がある部下のほうが少ないという実感を持っているマネジメント職も多いのではないか。今度は、将来のキャリアをうまく描けない部下へのアプローチを考えてみよう。

パターンB:目の前のことは見えているが、将来のキャリアに向けた希望はない

「次にこんな仕事がしたい」「社会にこんな形で貢献したい」と考えられるのは、自分を主語にすること、つまり自分を"主役"として仕事が進められている状態である。一方、将来の展望が描けない部下も、必ずしもモチベーションが低いわけではない。

やりたいことがなくても、要領よく仕事を進められる人もいる。しかし、与えられた仕事をこなすだけでは、組織の活性化は望めないし、本人も仕事の面白みを次第に失っていくだろう。大切なのは「それを踏まえてこう進めたい」という主体的な意思である。だからこそ、上司には、部下がこうした主体性を持てるよう丁寧に導く役割があるのだ。

とはいえ、やりたいことがない人からは、未来に関する話が出てこないものである。また、「やりたいこと」が出てこない部下に対して、意見を押し付けたくないと遠慮するマネジメント職も見受けられる。

そういうときは、まずは部下に今やっている仕事や過去にやった仕事を振り返ってもらい、どんなときにやりがいを感じたか、あるいはどんなことが嫌だったかを掘り下げて話してもらうとよい。その返答から2つのケースを想定して、さらに深く説明していこう。

ケース①過去や今の仕事で「やりがい」や「好き嫌い」を感じたことがある

部下との対話で何か集中できるテーマが見出せれば、それは将来の方向性を示すシグナルとなる。やりがいを感じたことや、逆にやりたくなかったことを具体的に挙げ、それらを踏まえて将来に向けた話をしていくべきである。業務自体のレベルを上げ、より高度な仕事を任される立場になるためには、今何を頑張るとよいかといった投げかけをすると良い。ただし、将来と言っても、3年先だと遠すぎて想像がつきにくいため、半年から1年先をイメージしてもらうのが望ましい。

ケース②今まで「やりがい」や「好き嫌い」を感じずに仕事をしてきた

今までにやりがいも好き嫌いもなく淡々と仕事をしてきたという部下の多くは、実は自身の価値や可能性に気づいていないものである。そのようなとき、一緒に悩んで答えを探すアプローチは逆効果になりがちである。代わりに、マネジメント職から見た部下の強みや可能性を具体的に示し、新たな視点を提供することが重要である。

具体的には、「次のステージでは『こうなりたい』とか『こうはなりたくない』といったイメージはある?」「期待する水準には達しているから、もっとこういうことができるようになったら価値を発揮できると思うけれど、それってやる気が出るかな?」くらいの投げかけが良い。その内容で部下も納得すれば、それに向けてできることを伝え、「やってみてどう感じたかを教えてほしい」と適切なフィードバックを促す。大切なのは、部下が自ら内面的な変化を起こせるよう、押しつけではなく対話を通じて導いていくことである。

「Will・Can・Must」を使って支援の仕方を考える

キャリアプランを考える際の重要なフレームワークとして「Will・Can・Must」がある。Will(本人が実現したいこと)、Can(生かしたい強みや克服したい課題)、Must(能力開発につながるミッション)の3つの要素を把握することで、より効果的な支援が可能になる。以下、3つのモデルケースから具体的な支援方法を見ていこう。

Willはあるけれど現状とかけ離れているAさん

Aさんは、本社の総務職だが、海外のビッグプロジェクトに参加したいというWillを持っている。しかし、そのような大きな目標と日々の業務との接点を自分では見出せていない状態である。

このケースでは、Willを実現可能なCanとMustに落とし込む必要がある。たとえば、「海外プロジェクトではさまざまな部門をまたいだ調整が必要になるよね。まずは総務の業務を通じて社内の組織を俯瞰的に捉える経験を積んでみよう」という具合に、現在の業務をWillにつなげる視点を提供する。

また、Willの実現に必要なCanを特定し、その積み上げをマネジメント職が支援することも、部下のキャリアへの認識を広げることに役立つ。たとえば、まずは総務の業務内で何かしらのプロジェクトに関わる機会を作り、将来的にプロジェクトマネージャーへのチャレンジを目指すという道筋を示すことも一つの方法である。

Canはあるものの歩むべきキャリアがわからないBさん

Bさんは今の職場で活躍していきたいと思っているものの、Willを自分の言葉で話せていない。Canは持っているが、それをどう活かすべきかわからない状態だ。

Bさんは、今後活躍ができるようにと努力し、Canを持っている。このようにCanだけが明確なBさんがまずやるべきことは、現在の業務経験と自身の強みを基に、将来やりたいことを具体的にイメージすることである。1on1では、Canを伸ばすために、今のMustのなかで何を意識したらよいのかを事前にすり合わせる。すなわちWillの実現に必要なCanを、今の必須業務(Must)の中でどのように身につけていけるかを一緒に検討していくとよいだろう。

Mustはこなしているけれど仕事への意欲に乏しいCさん

Cさんは、やるべきことはやるが、Canを積み上げる意欲が乏しく、「今」に向き合って仕事をしている。MustもCanも表面的なものにとどまっている状態だ。

このケースでは、日々のMustの中から「好き」「得意」「嬉しい」を丁寧に見出し、それをWillにつなげていく。また、Mustへの取り組みを通じて、小さなことでもCanの積み上げを実感できるように導いていく。

ここまで取り上げたいずれのケースにおいても、「Will・Can・Must」のフレームワークで最終的に目指すのは、理想と現実のバランスを取りながら、本人が主体的に行動し、最大の成果を出すことである。

キャリア形成の主役は常に部下自身である。その中でマネジメント職に求められるのは、Will・Can・Mustを部下自身が自ら育んでいけるよう、視点や捉え方を変えられるような対話を行うことである。こうした有意義なコミュニケーションこそが、部下の新しい未来を切り拓く力になる。