データで読み解く

どうすれば相手から信頼されていると思えるのか? 職場の人間関係の新常識

「部下が何を考えているかわからない」「上司が自分を認めてくれない」——職場における信頼関係の構築は、多くの企業が抱える課題だ。

パーソル総合研究所と九州大学が304名の管理職とその部下1,848名を調査したところ、職場の半数以上で信頼関係に問題があることが判明した。しかし同時に、信頼関係を改善するための具体的な道筋も見えてきた。

本調査に基づき、本記事では以下の三つを解説する。

① 「相手から信頼されている」と実感する条件

② 1on1が信頼関係に与える意外な影響

③ 部下を信頼できる上司とできない上司の決定的な違い

【結局】本当に1on1はエンゲージメントと離職に効くのか

1on1を導入する狙いの多くは、「離職率低下」と「エンゲージメント向上」です。

しかし、「どのようにして」離職率の低下とエンゲージメント向上をもたらすかは明確ではありません。別の要因が絡み、間接的にこれらの改善に効いているかもしれません。そこで、株式会社KAKEAI(カケアイ)が、1on1とこれら2項目への相関性や影響度合いを調査しました。

そこで分かったことは、間接的に離職率低下に効いている可能性があること。加えて、エンゲージメントを多面的に捉えることが1on1を有意義にし、離職防止にも資する可能性があることです。

ところが、今やエンゲージメントというと「スコアが高いほど望ましい」のように十把一絡げにされがち。そうではなく、エンゲージメントには複数の項目があります。そして、今一度「エンゲージメントとは何か」を振り返ることが離職防止や組織活性化に有意義であることは間違いありません。

今回、こうした点を踏まえて掘り下げていきます。

<調査概要>

2024年12月4~9日の期間に、インターネット調査で20~60代の会社員(回収サンプル数1153、本調査での利用サンプル数500)を対象に実施。

【ランキング】実践で判明、1on1の本当の成果と課題

近年、伝統的な日本企業にも浸透してきた1on1ミーティング。1on1という対話は、簡単なようで難しいことの典型。ネット上でも1on1に苦労する情報があふれています。

幸い、1on1の入門をはじめ、傾聴を解説する書籍や記事は増えてきています。しかしながら、入門の次のステップとなると、まだ解説やヒントとなる情報は不足しています。

そこで今回紹介するのは、月1回以上1on1を実施している人々を対象とした1on1の調査結果(回答者300人)から、1on1の質向上のヒントを探っていくというものです。

今回明らかになった興味深い点は、コミュニケーション力など対話スキルに加えて、1on1を「マネジメント」する力が重要なこと。具体的には、メンバーごとに個別に対話し、一人ひとりの実態や状況を把握する能力や仕組み作りをする力が求められているのです。

記事の後半では、こうした課題解消のヒントも紹介します。

【驚愕のデータ】優秀な若手が逃げ出す「ゆるブラック」という現実

人間の考えや志向は実に多様です。その環境を好む人もいれば嫌う人も現れます。

かつて日本企業では、多くの人が望まぬ長時間労働を強いられ、心身の不調をきたす人もいました。「働きすぎ」問題は、「ブラック企業」という言葉として悪評がSNSを通じて広まったこと、また政府による本格的な介入も奏功し、ある程度の解消に向かいました。

しかしながら、今度は別の問題に直面しました。

逆に仕事が楽過ぎてやりがいを感じられない、または望むような成長ができないと思う人が出てきます。そうした人は、強制的に楽な仕事しかさせない環境を問題視し、表面的にはホワイトながらもやりがいや成長機会に乏しい会社を、いつからか「ゆるブラック」企業と認定するようになりました。

ゆるブラックな環境は、やる気のある若手が流出する要因にもなっています。

過酷な労働環境はご法度、されど仕事が緩いのもダメ……一体どうすればいいのでしょうか。そこで2回にわたって、データ分析も踏まえながら、以下の三つの問いに迫ります。

📌「働きやすさ」と「働きがい」をもたらす要因

📌「働きやすさ」および「働きがい」と、企業業績との関係性

📌人生100年時代における「働きやすさ」と「働きがい」の両立

初回となる今回は、働きやすさの改善の裏で急速に失われた働きがいについて驚愕のデータを交えて深掘りします。

【4つの秘伝】1on1で結果を出す組織が「やっていること」

巷には「1on1入門」のコンテンツが数多く存在します。それらは、対話力、コーチングスキル、傾聴力といった「コミュニケーション」にまつわる「能力・スキル」の解説しているものがほとんど。

その一方で、あまり語られることがないのが「仕組み化」という切り口。特に1on1に対して苦手意識を持つ人であれば、「スキル」よりも「仕組み」に注目する方が成果を出せることがあります。

そこで今回、4つのコツとステップで1on1を軌道に乗せる仕組みを紹介します。

これはある企業500人を対象にした1on1の実証試験を基にしています。半年後に、売り上げや離職率にして最大2割ほどの改善がみられました(記事の最後に紹介)。つまり、結果を出す1on1でやっていることとなります。

本記事では、以下の2点を基本的なスタンスにしています。

📌最初はうまくいかなくて当然

📌1on1はPDCAを回して改善できるもの

なお、本記事はマネジャー向けに書かれているものの、メンバーが取り入れる内容も多分に含まれています。せっかく1on1をやるのであれば、有意義な時間にするためにもぜひ参考にしてください。

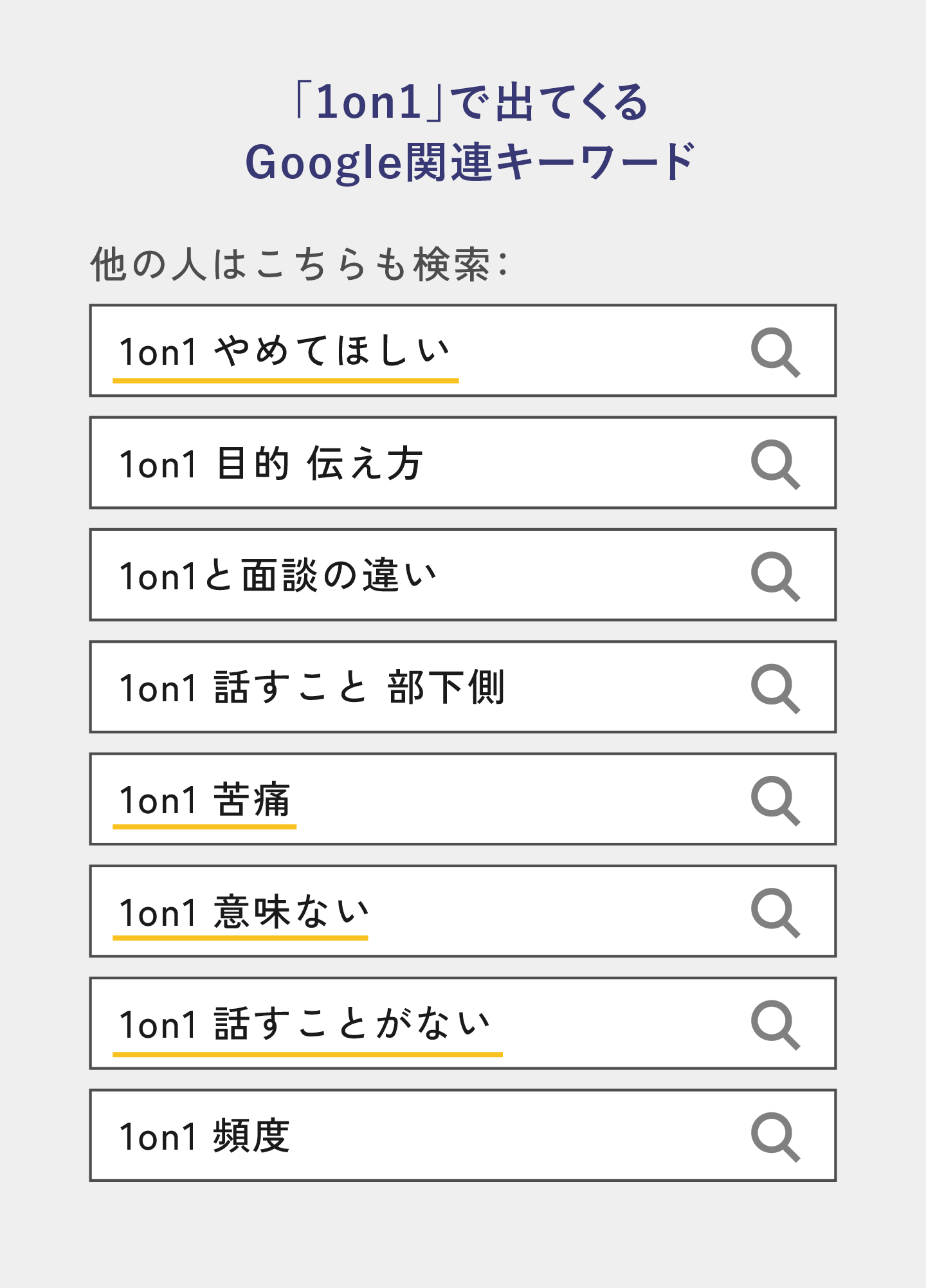

【入門】1on1が「空回り」している人が最初に知るべきこと

あなたは「1on1」について検索したことがありますか。

検索で1on1と関連用語として出てくるのが、「やめてほしい」「意味ない」「話すことがない」といったネガティブなワードの数々。

私たちの多くが1on1ミーティングを苦手としていることがうかがえます。

子供の頃からやってきはずの対話が、なぜここまで難しいのか......実は、株式会社KAKEAIの1on1ツール「Kakeai(カケアイ)」における150万回超の1on1データとユーザーの利用実態により、ある興味深いことが浮かび上がりました。

それは「1on1は誤解だらけ」ということ。例えば、近年広がっている「傾聴」一つとっても、大いに誤解をされています。

逆に言うと、まずは誤解を知るだけでも、間違った方向性が正され、短期間の1on1の改善が期待できます。

そこで今回、1on1でありがちな誤解を整理し、その解決案を紹介します。1on1を苦手と感じている人なら、この記事を読めば肩の荷が下りるでしょう。

【解剖】150万回1on1データが示す、日本人のコミュニケーションの盲点

うちは日ごろからコミュニケーションしているから大丈夫──。

このような主張をよく耳にします。それは本当でしょうか。本当に「相手のことを理解している」でしょうか。

コミュニケーションは十分だと思っている組織に限って、「やる気があるのに、なぜ急にやめると言い出したんだ」などと、優秀な社員の「まさかの」突然退職に悩まされてはいないでしょうか。

そんな時こそ、「あの人がそんな考えを持っていたとは意外だった」というサプライズの声、または「もっと早くに話してくれればよかったのに」といった嘆きの声、出ていませんか。

コミュニケーションをしているものの、本当に相手を理解するには至ってなかったのです。

そこで本記事で紹介するのが、株式会社KAKEAI(カケアイ)が保有する150万回超の1on1データから浮き彫りになった、職場のコミュニケーションの「盲点」。それは

📌普段のコミュニケーションでは、あまり話されないテーマがある

📌あまり話されないテーマこそ、多くの人が苦手としている

📌その苦手なテーマが、組織エンゲージメントと関連している

ということです。

エンゲージメントはもとより、メンバーの離職にも一枚嚙んでいる職場のコミュニケーション、今こそ見つめ直してみませんか。