自律的なキャリアデザインの重要性と具体的方法〜個人と会社それぞれがやるべきこと〜

「このまま今の仕事を続けていいのか」―多くのビジネスパーソンが抱くこの問いに、明確な道筋を示すのがキャリアデザインです。

人生100年時代、終身雇用の崩壊、働き方の多様化。かつての「標準的なキャリア」が通用しなくなった今、自分自身で主体的にキャリアを設計する力が不可欠になっています。本記事では、キャリアデザインの基本的な考え方から、4ステップの具体的な実践方法、職種別のキャリアパス事例、そして企業による支援の仕組みまで、すぐに活用できる実践的な手法を解説します。

キャリアデザインとは?

「キャリア」とは、広義では「生き方」「人生」「経験」、狭義では「職業の経歴」「関連した職務の連鎖」などの意味で捉えられる言葉です。

ここでは、狭義のキャリア(ワーク・キャリア)について自らが主体的にビジョンを描き、その実現に近づいていくための計画や戦略を立てることを「キャリアデザイン」と呼びます。

なぜキャリアデザインが必要なのか?

キャリアを考えるというと、仕事の内容・所属する会社・肩書などに目が向きがちですが、それは『どのような暮らし方をするか』『どのような働き方をするか』『どのような知識を身に着け、経験を積むか』といったことと密接に関係してきます。

そのため『雇ってもらえるところで働く』『命じられた仕事をする』といった受け身な姿勢では、仕事の内容だけでなく生き方までも他者にゆだねることになってしまいます。

より良く生きるためには、仕事と生き方について自らが考え、自分でキャリアをデザインしていくことが不可欠です。

また企業の側にも、モチベーションや心身の健康を維持しながら社員が力を発揮できるようなキャリアデザインへの支援が求められます。

キャリアデザインの重要性が増した現代

近年、キャリアデザインが注目されるようになった背景にはキャリアの多様化と長期化があります。

まずはキャリアの多様化について考えてみましょう。

戦後の高度成長期においては、年功序列と終身雇用という日本的雇用慣行の下で多くの男性は、家族を養うのに十分な報酬を得ながら定年まで安定的に働けました。

日本全体が豊かになっていく状況の中、真面目に働いていれば会社も自分も成長しているという実感や充実感も得られたでしょう。

女性は、働いていたとしても結婚を機に退職して専業主婦となるのが当たり前で幸せだと考えられていました。

このように、男女それぞれに“標準的”とされるキャリア像があった時代には、個々人がキャリアをデザインする必要はなかったのです。

しかしバブル崩壊後の失われた30年を経て、真面目に働いていれば自分も会社も社会も成長していく時代ではなくなりました。

そうなると、かつては名誉であり見返りの大きかった管理職への昇進も、『責任が重くなるばかりで報われない』と拒否感を抱く人が増えていきます。

より良い待遇や面白い仕事を求めて転職・独立・起業を考える人もいれば、人生の大半を仕事ばかりに費やすことに疑問を抱く人もいます。

どのような働き方でどのようなキャリアを描いていくのが自分にとって幸せなのか、その答えは人によって異なり、誰かが正解を示してくれるものではなくなりました。

そのため一人ひとりが自分でキャリアをデザインしていく姿勢が非常に重要になっているのです。

キャリアの長期化は、少子高齢化や健康寿命の伸長が要因です。

50歳で定年を迎えるのが戦後では主流でしたが、現在は人手不足と元気なシニア層の増加とが相まって、60〜64歳の約7割・65〜70歳の約5割がまだ働いています。

今後見込まれる年金支給年齢の引き上げや年金額の減少などを考えると、さらに長く働くことを考える人が増えてくるでしょう。

今いる会社で定年まで働くのか、その後はどうするのか、シニアになってからのキャリアも自分でデザインしていかなければならない時代になっているのです。

キャリアデザインの具体的な方法

キャリアデザインをする際の具体的な方法を順を追って紹介します。

キャリアデザインの4ステップ

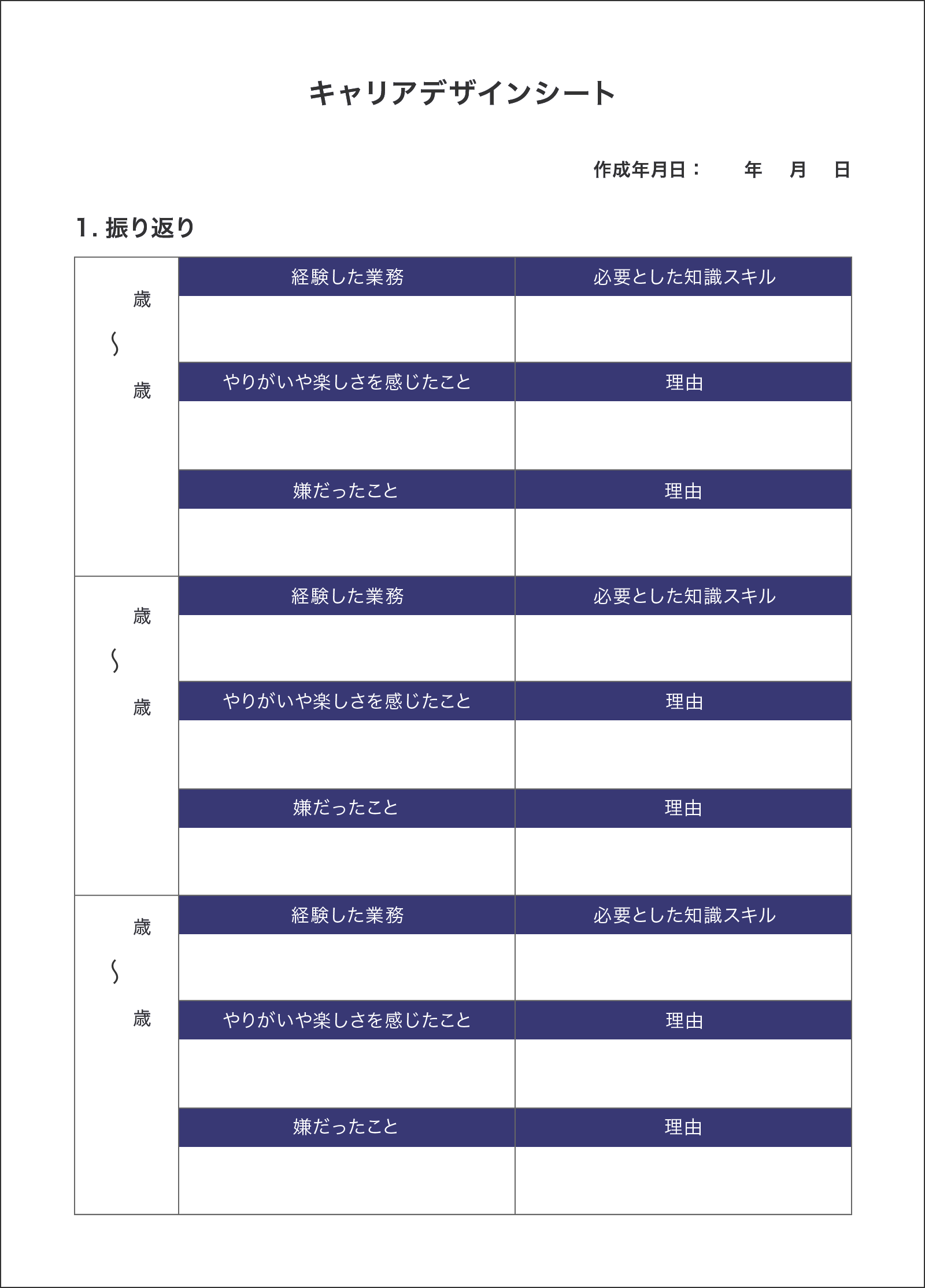

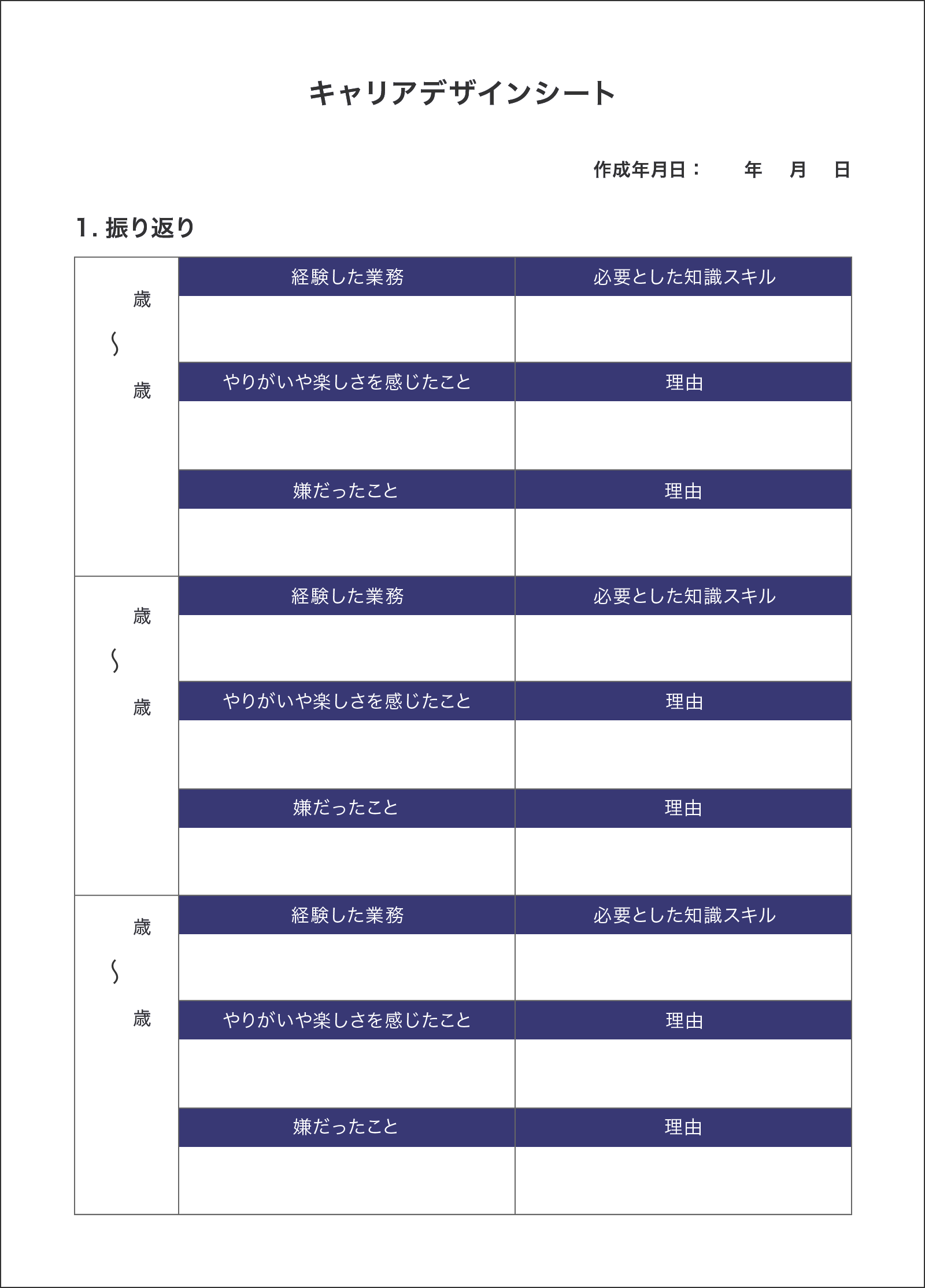

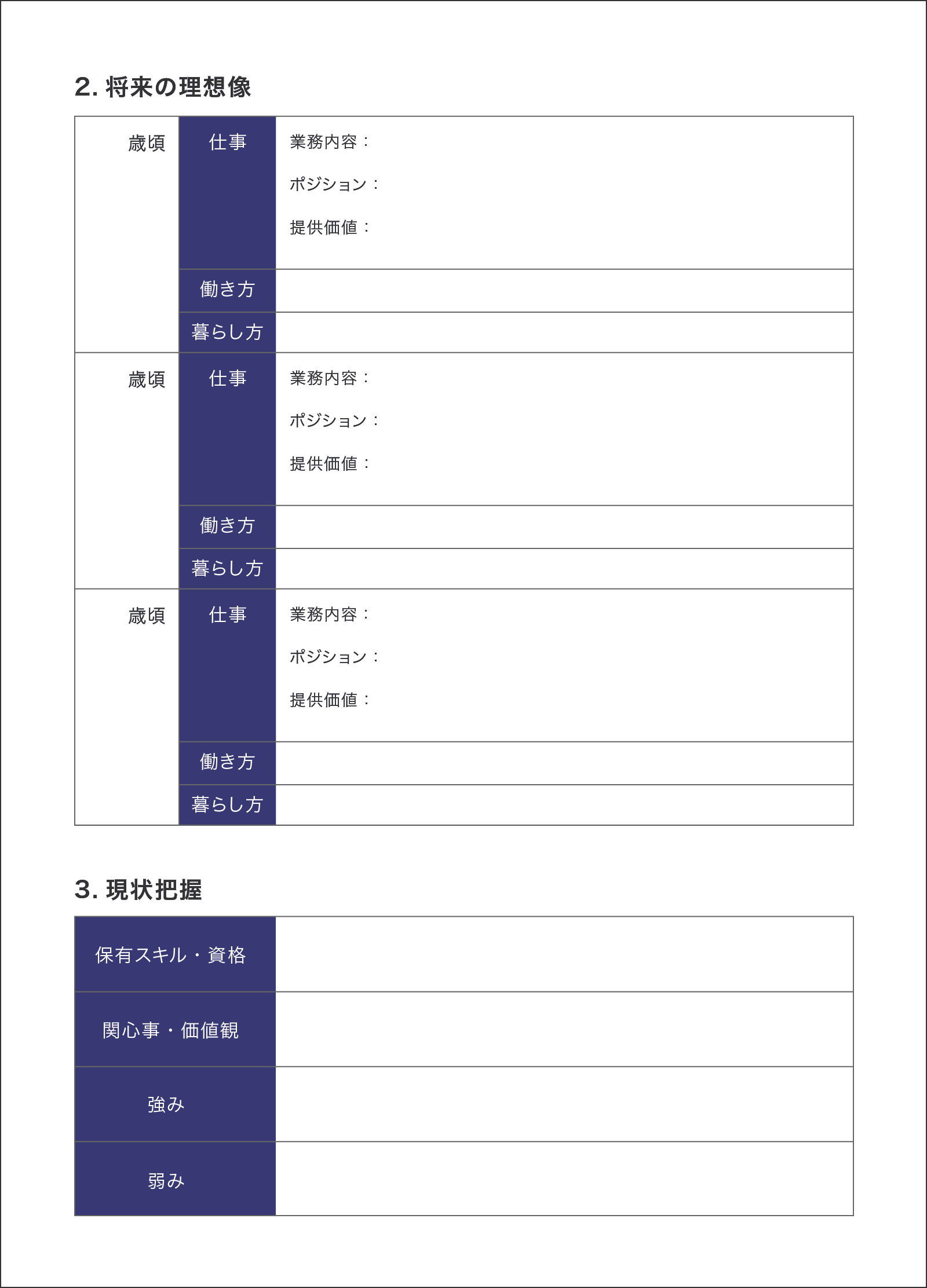

自身のキャリアデザインを考えるにあたって、以下の4つのステップを踏んで書き出し、「キャリアデザインシート」としてまとめてみると良いでしょう。

1. 振り返り(これまでの経験を振り返る)

2. 理想像を描く(将来の自分がありたい姿を思い描く)

3. 現状把握(現在のスキルなど自身の強みと弱みを把握する)

4. 計画立案(理想像に近づくための目標設定・目標達成への計画)

それぞれのステップの詳細は、次の「キャリアデザインシート」の項で説明します。

キャリアデザインシートにまとめよう

キャリアデザインの4ステップに沿って書き出すことでこれまでと現状が整理でき、将来像が具体的になり、今やるべきことが明確になります。

上司やキャリアアドバイザーとの面談や、就職・転職時の面接の準備にもなります。

また書いた内容を定期的に見直すことで進捗状況を把握し、モチベーションを維持するのにも役立ちます。

なおキャリアデザインシートの内容は後で書き換えても構いません。

蓄積した経験・ライフステージ・興味関心の変化などに合わせてキャリアデザインシートをアップデートすることで、自分自身や周囲の変化に柔軟に対応できるでしょう。

キャリアデザインシートのテンプレート

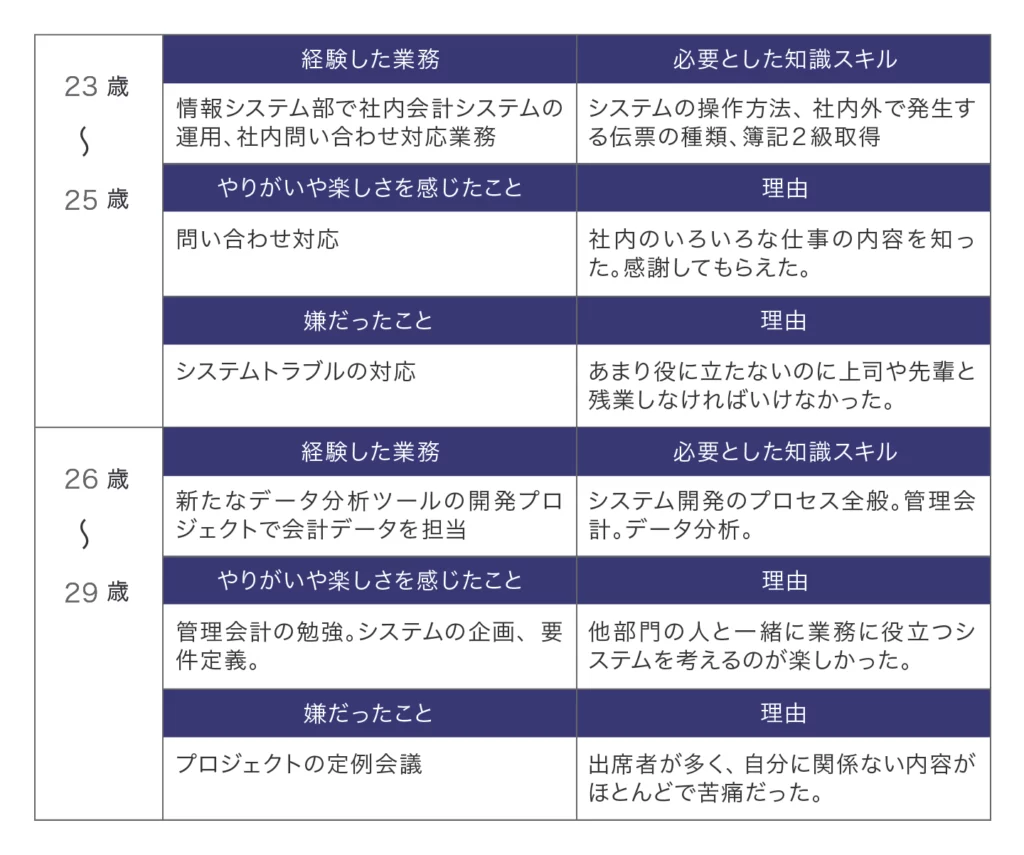

キャリアデザインシートのサンプルと記入例を以下に示します。

年齢や目指す業界などに合わせてアレンジして構いません。

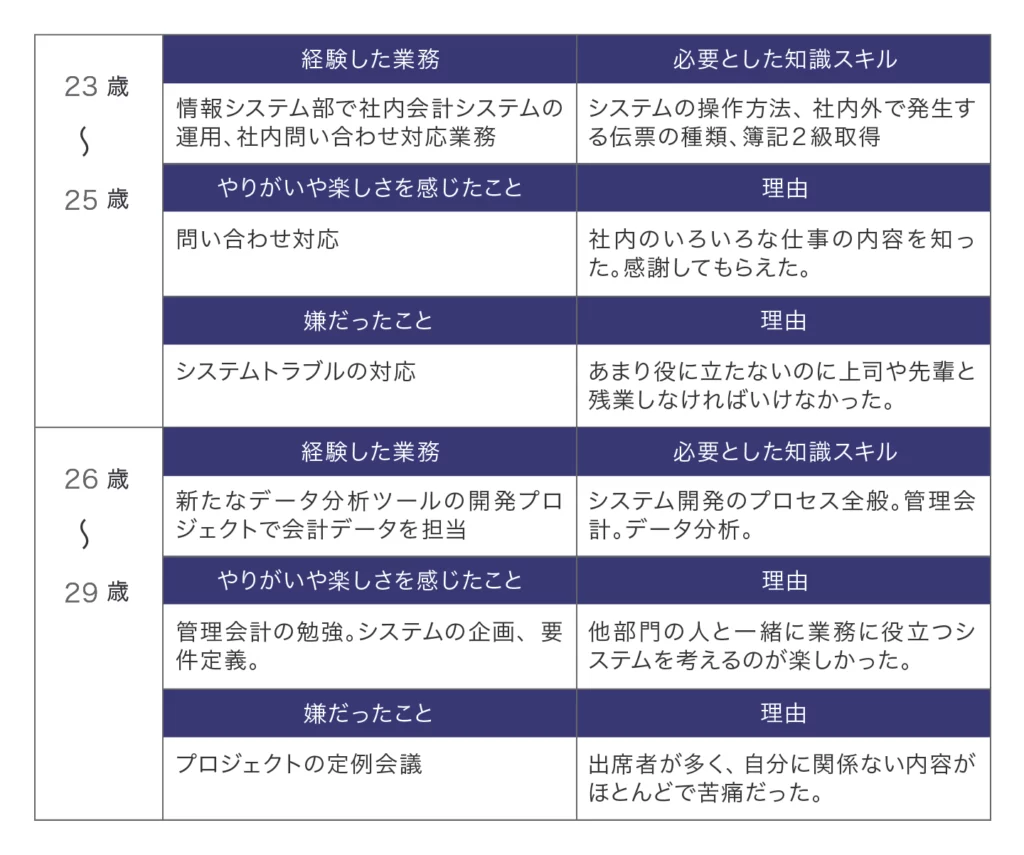

記入例:1. 振り返り

担当してきた業務・業務内で身に着けた知識やスキル・やりがいや楽しさを感じたこと・嫌だったことを思い出してみましょう。

やりがいや楽しさをなぜ感じたのか、なぜ嫌だと感じたのかも考えることで、これから目指すべき仕事内容や働き方、自分の適性などが見えてくるでしょう。

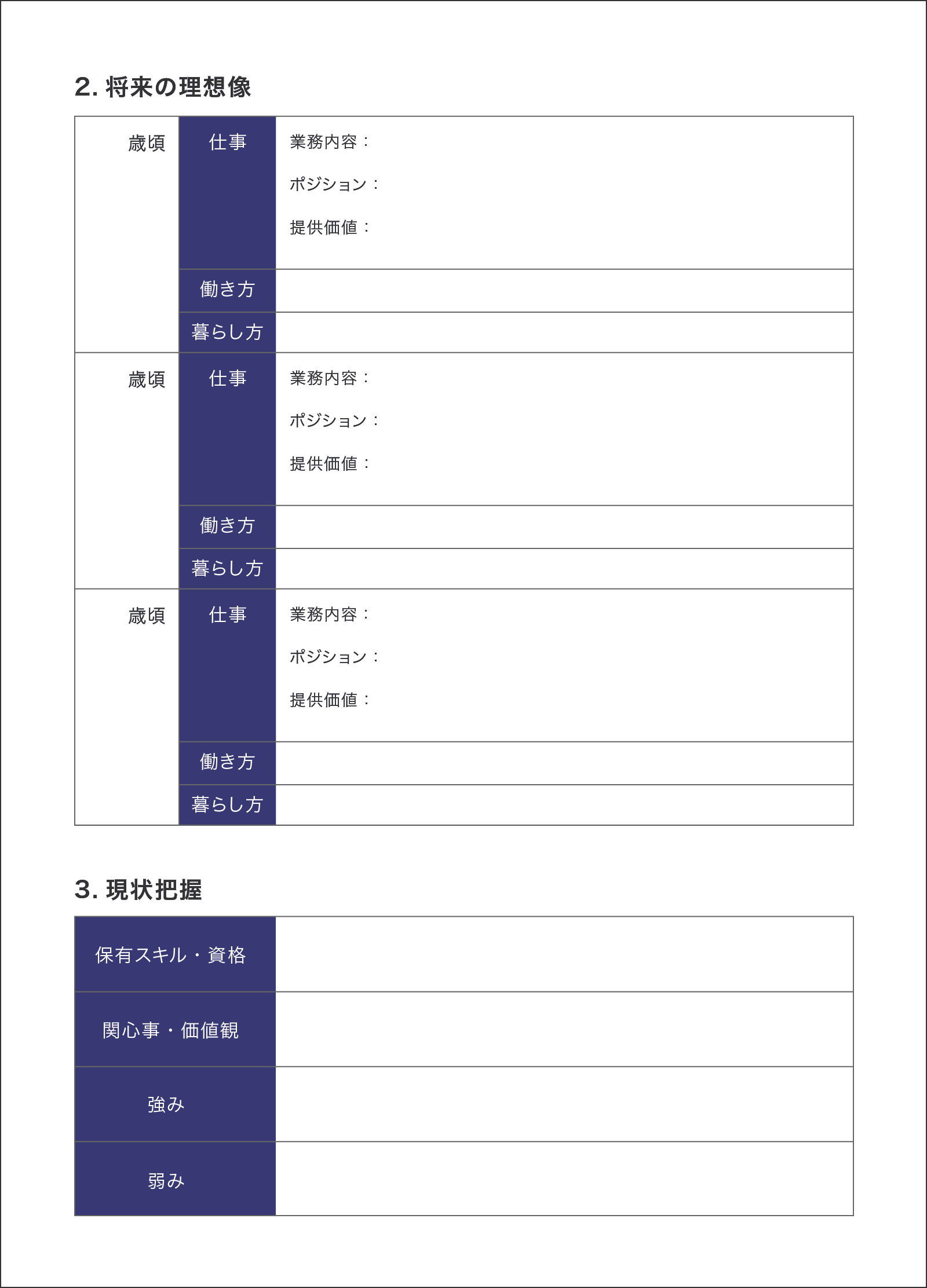

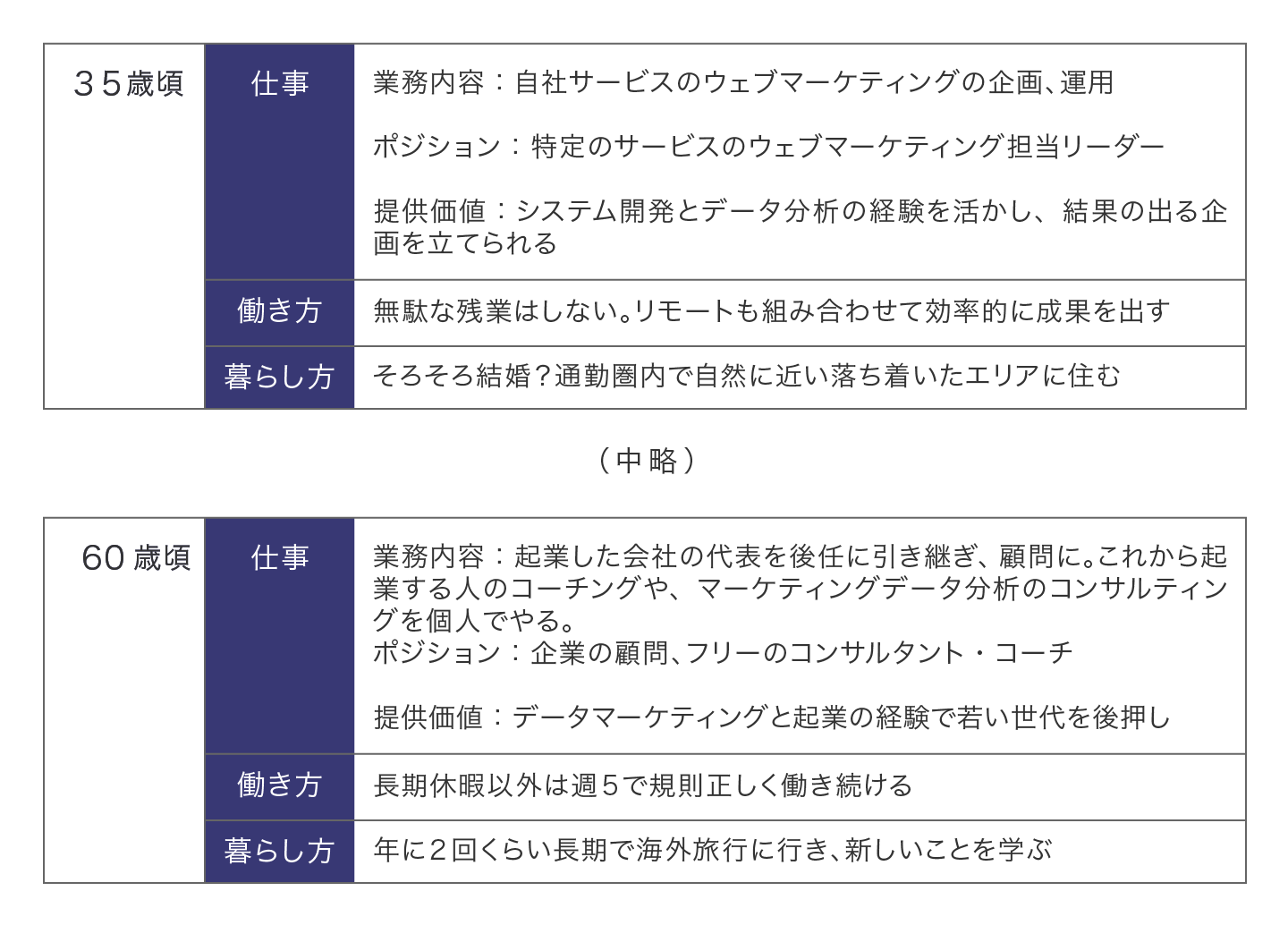

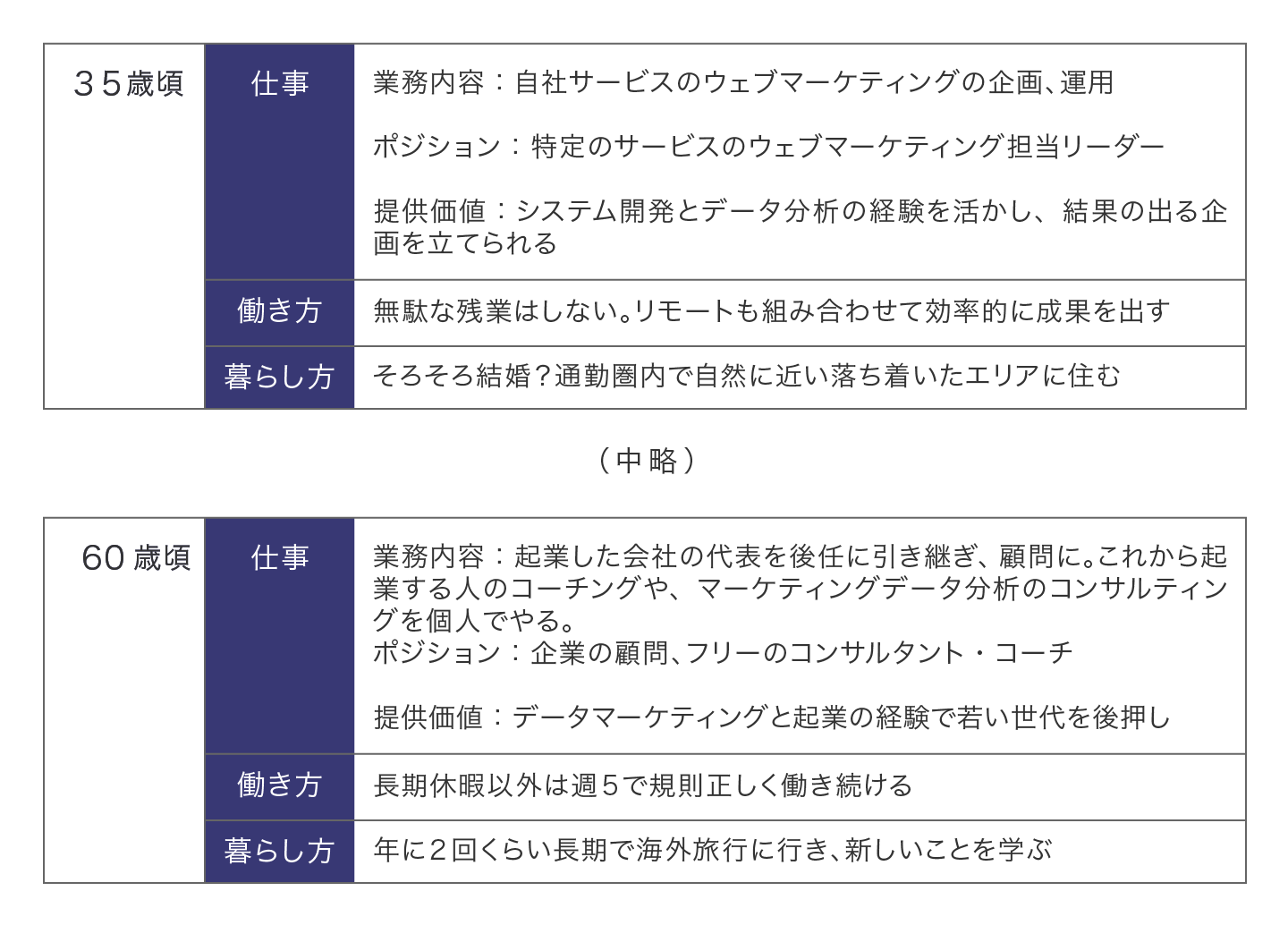

記入例:2. 理想像を描く

将来なりたい姿を5〜10年程度の区切りで書き出してみます。

「仕事」「働き方」「暮らし方」をセットで考えることで、仕事に全力を傾けたい時期や家庭での時間を大事にしたい時期など、ライフステージごとに重視するポイントが変わることにも気づくはずです。

先のことまでわからない場合は、どのような“暮らし”をしたいかだけでも書いてみて、それにはどのような「働き方」が合っているか、それが可能になるのはどのような「仕事」かという順番で考えていくと良いでしょう。

上司が過去にどのようなキャリアを歩んできたのかを聞いてみたり、身近な年上の人を観察したりすると参考になるかも知れません。

ロールモデルが身近にいない場合、診断ツールなどを活用するのも良いでしょう。

例えば厚生労働省が提供する「マイジョブ・カード」のサイトでは、あなたがどのようなことに興味があるかを診断し、適合しやすい職業を教えてくれる「興味診断」や、仕事において大事にしていることやモチベーションの源を分析する「価値観診断」といったツールが提供されています。

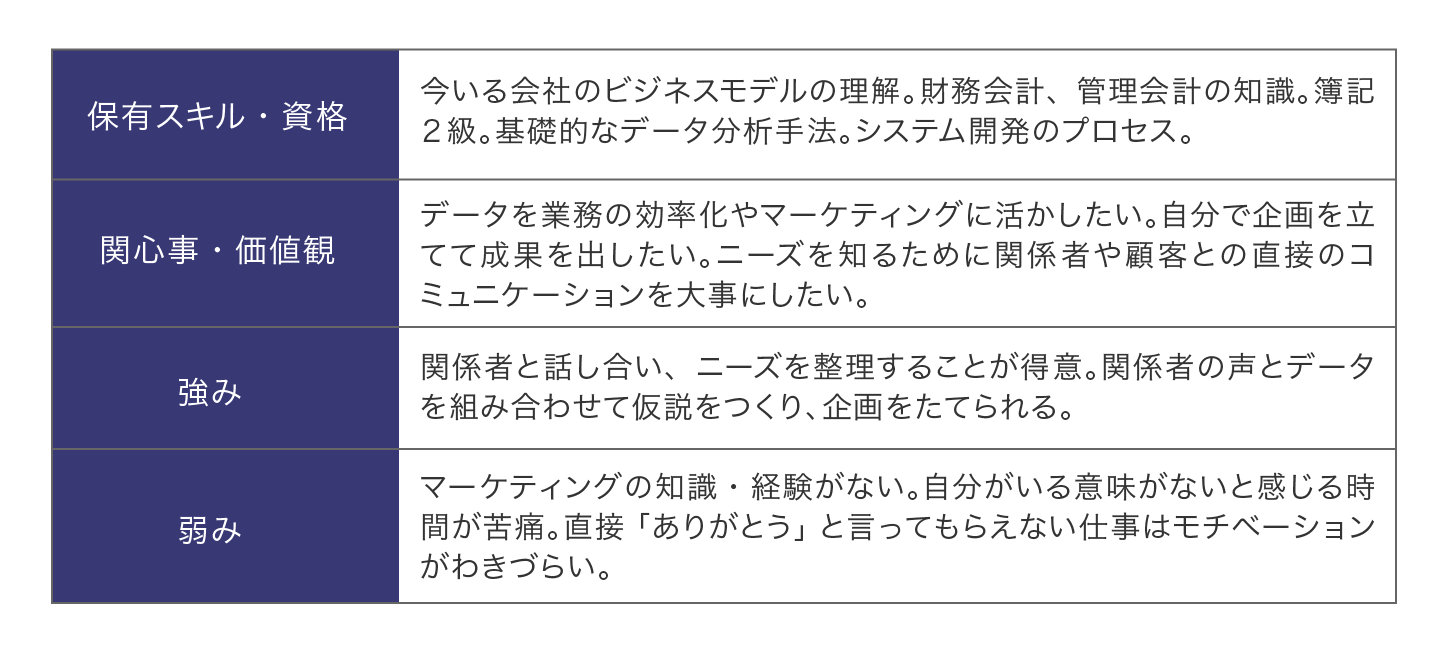

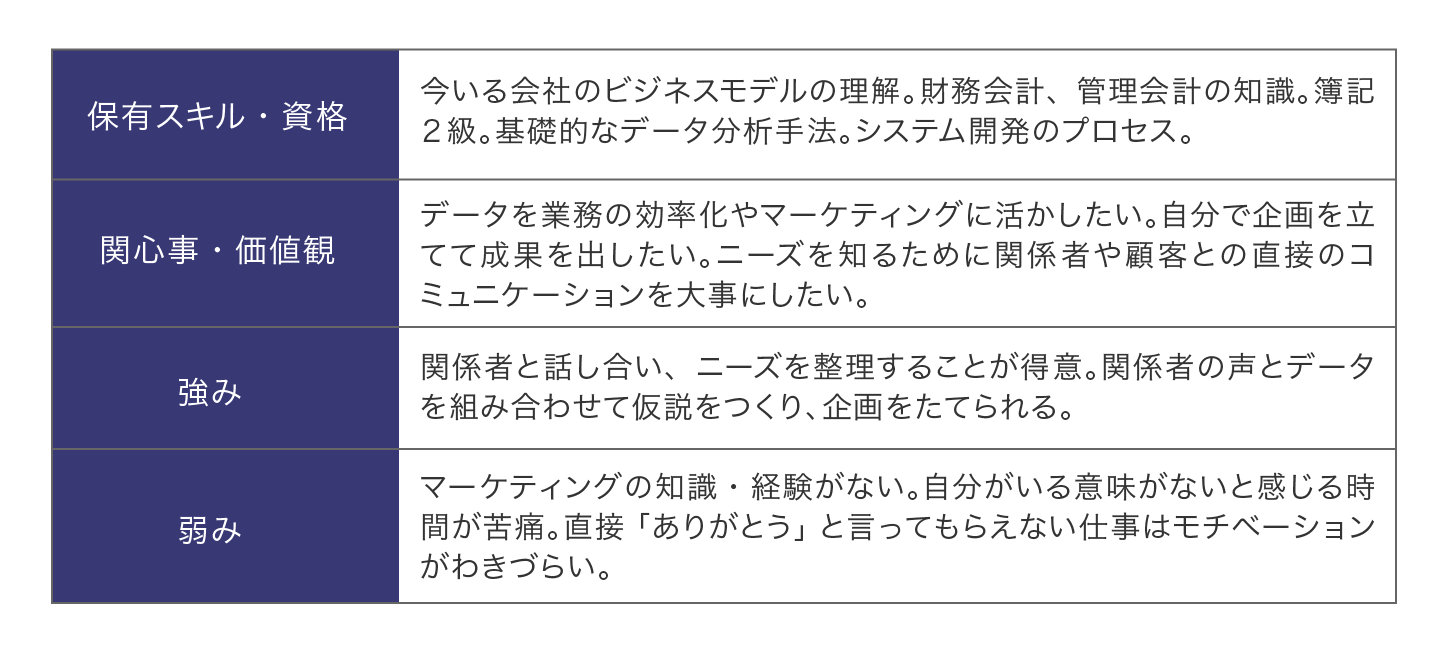

記入例:3. 現状把握

1の振り返りを元に、仕事において大事にしている点や関心事・今の自分が持っているスキルを整理します。

その上で、2で描いた理想像に対する強みや弱みを書き出してみましょう。

自分の強みや弱みが分からない人は、「マイジョブ・カード」のサイトにある「スキル診断」を利用してみるのも良いでしょう。

「基礎スキル」「対人スキル」「対物スキル」の3つの観点から、あなたのスキルのバランス・得意なこと・苦手なことを診断してくれます。

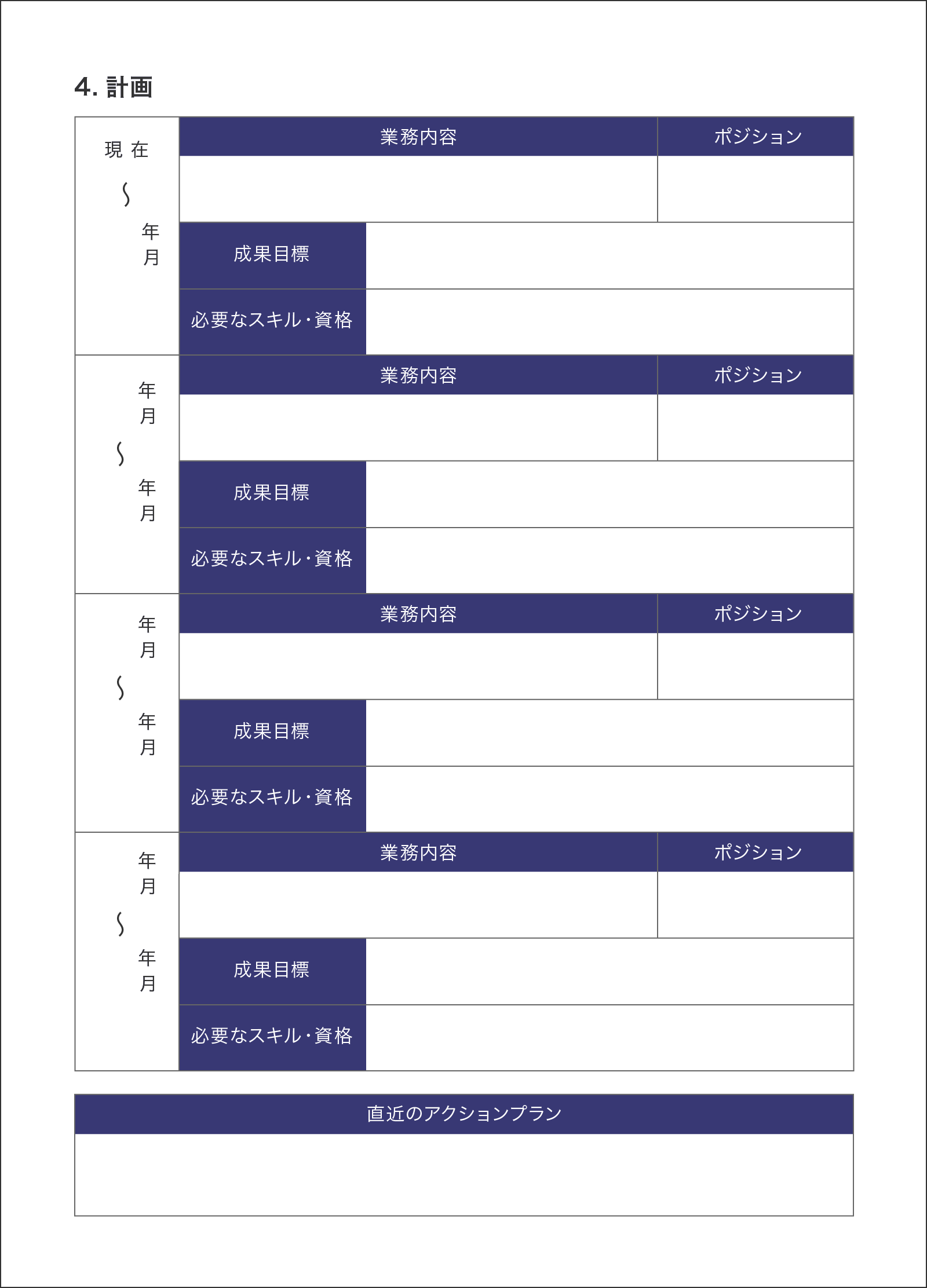

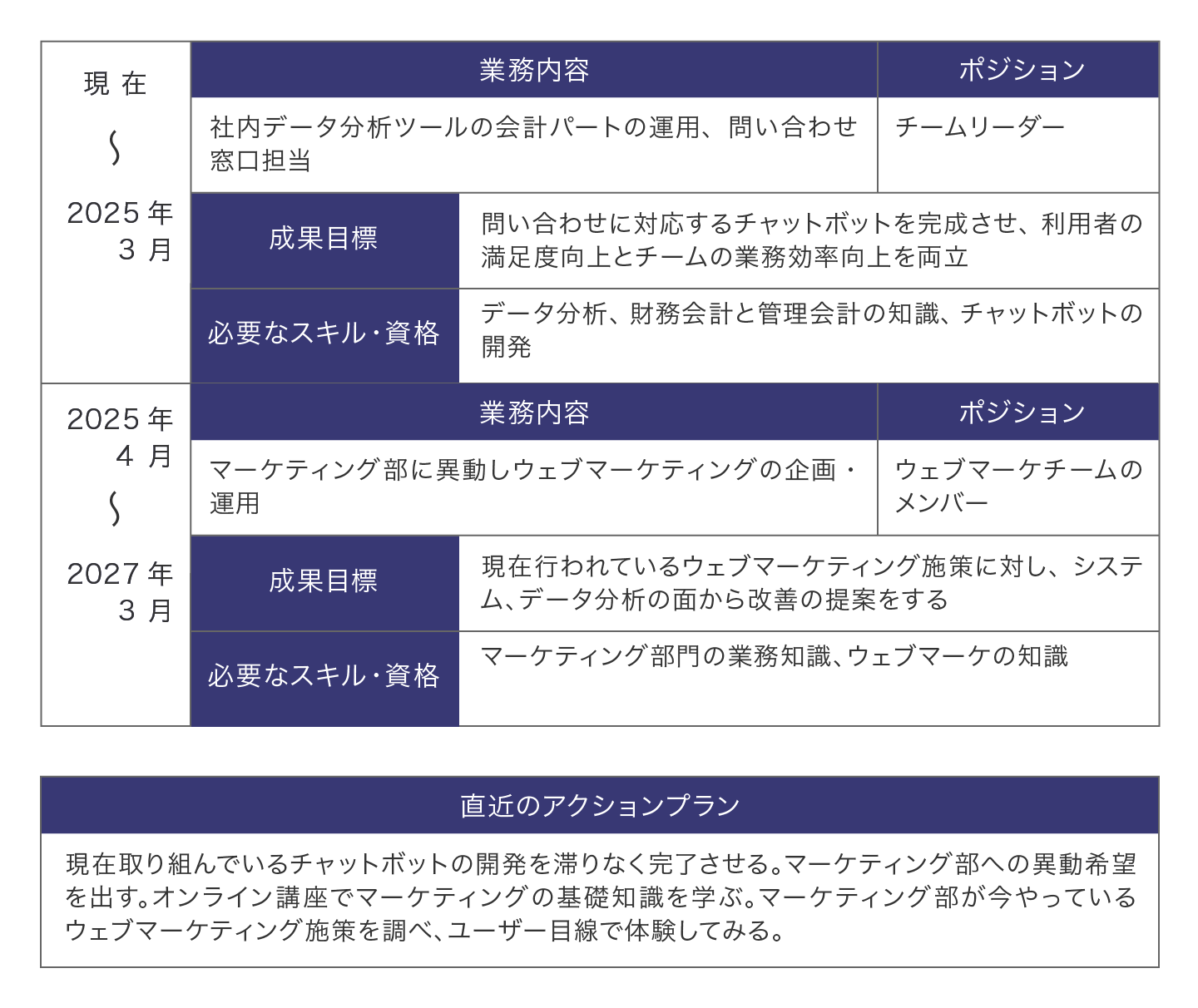

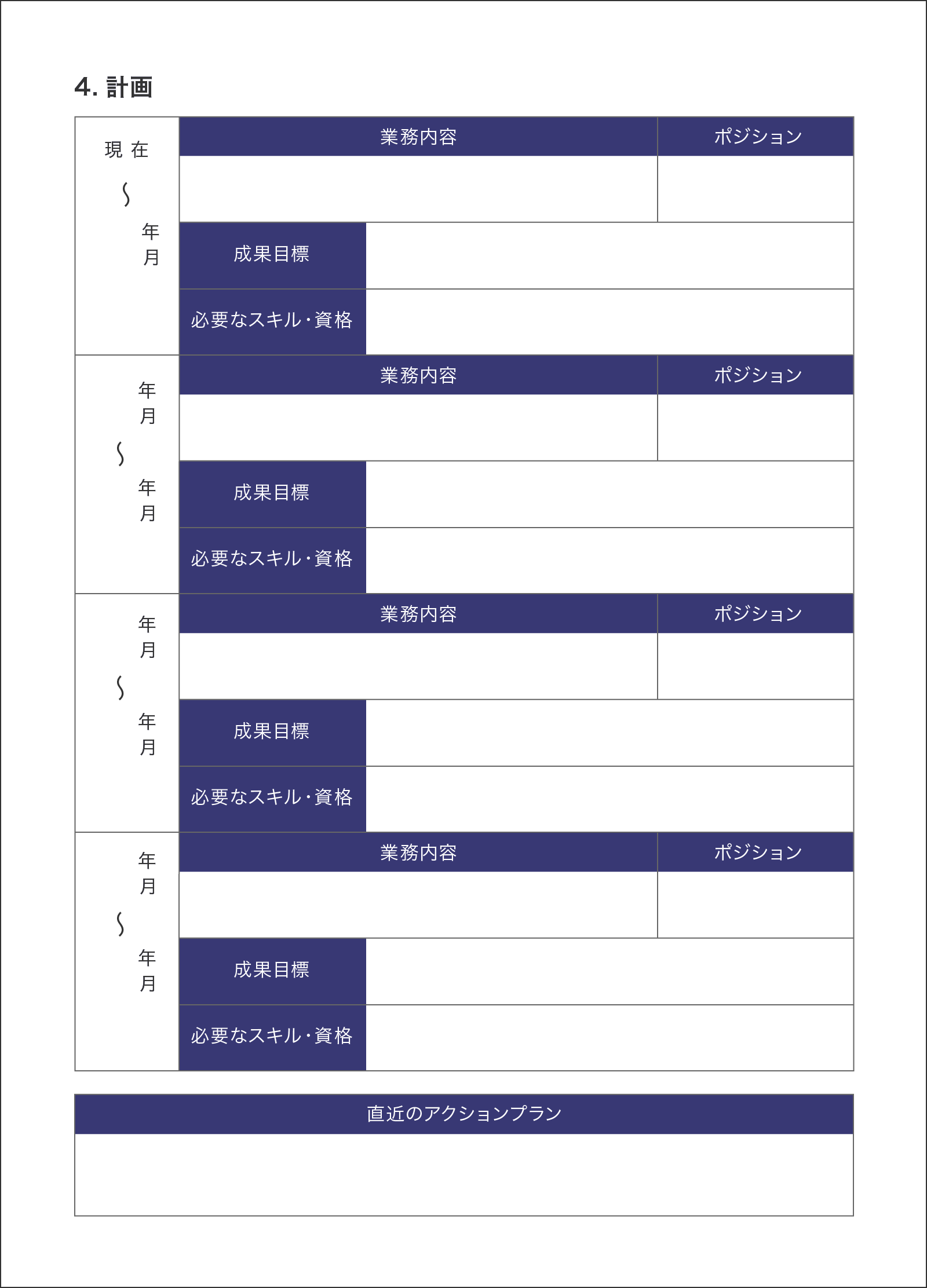

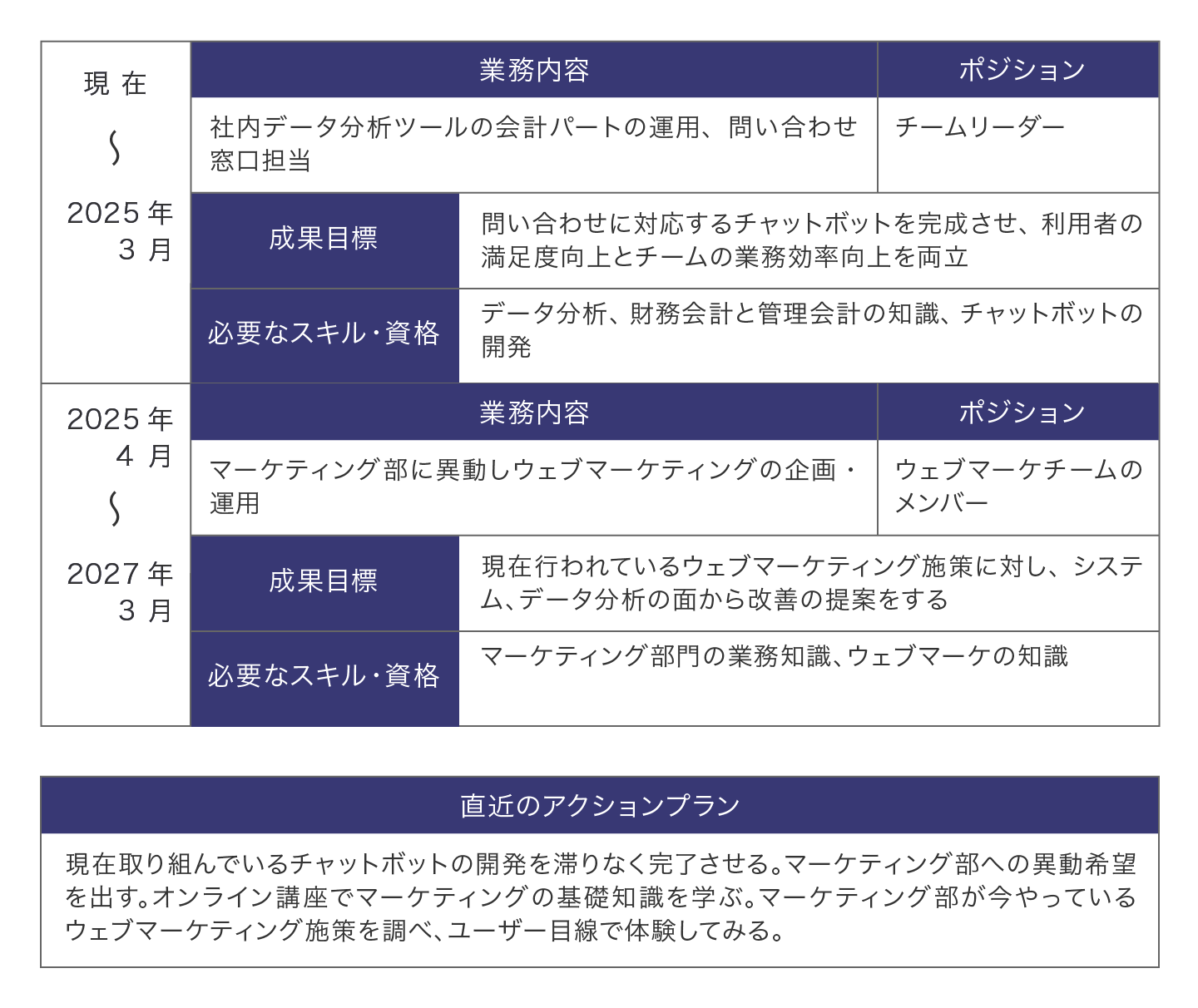

記入例:4. 計画立案

「2.理想像を描く」では、5年や10年ごとに理想像を書き出しましたが、その間をつなぐ行動や不足しているものを埋める方法を考えていきます。

今の時点でコントロールできそうな将来のことを洗い出し、いつ何をやるのかを考えていくのです。

例えば5年後に別の部署でリーダーになっていたいのなら、まずは早めに異動をし、異動先で新しい業務を学びながら実績を積む必要があるでしょう。

それを計画として具体的に書いていきます。

その上で「直近のアクションプラン」には今すぐできる具体的な行動を書き出しましょう。

厚生労働省が提唱する「ジョブ・カード」とは

キャリアデザインシートに似たものに、厚生労働省がウェブサイト上で公開している「ジョブ・カード」があります。

キャリアデザインシートに職務経歴書や職業能力証明シートが付加されたもので、「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツールとして、キャリアコンサルティングなどの相談支援の場面でも用いられています。

ジョブ・カード作成ツールを使ってみよう

「ジョブ・カード」は、「マイ・ジョブカード」のサイトでアカウント登録をし、ウェブ上で質問に答えていくことで作成できます。

またサイト上には記入例も紹介されています。

学生か在職者か求職者かといったタイプや年齢で絞り込んだり、職種名などのフリーワードで検索したりもできるので、自分と似たタイプの人の例を参考にできます。

キャリアデザインに役立つ診断ツール

「マイ・ジョブカード」のサイトでは、自分を深く知るためのツールとして「興味診断」「スキルチェック」「価値観診断」も提供されています。

これまでを振り返ったり、自分の理想的な働き方を考えたり、現状を認識したりするのに参考になるでしょう。

人生100年時代のキャリアデザインのヒント

ここでは、いくつかの具体的な職業・職種について、キャリアデザインの具体例を挙げます。

ソフトウェアエンジニアのキャリアデザイン

ソフトウェアエンジニアとして現在働いている人の場合、その経験やスキルを活かして今後のキャリアをデザインするなら、エンジニアとしての専門性を深める・隣接する職種や上流工程の職種に移行する・マネジメント職を目指すといった3つの道が考えられるでしょう。

専門性を深めるとは、例えばインフラエンジニアとしてスペシャリストを目指したり、ウェブサイトやアプリのフロントエンドあるいはバックエンドの開発を一通りできるようになったりすることです。

隣接する職種として、技術的な知識や専門スキルを武器に顧客への営業活動を行うセールスエンジニアや、顧客やユーザーとエンジニアとの間で翻訳者やファシリテーターのような役割を担うブリッジSEといった仕事が考えられます。

上流工程に移行するのであれば、プロジェクトマネジャーやITコンサル、アプリやウェブサービスを開発する会社であればプロダクトマネジャーなどの道もあるでしょう。

またエンジニアのマネジメントや育成を行うマネジャーや、IT系の会社を起業して経営を担う道も考えられます。

どのような職種を選ぶかという話をしましたが、どのような雇用形態で仕事をするのか、どこに暮らしてどういう働き方をするのかも重要な要素です。

ソフトウェアエンジニアは他の職種と比べてリモートワークがしやすく、能力があればグローバルでも仕事のチャンスがあり、フリーランスのような働き方でも比較的仕事を得やすいでしょう。

どのような企業でどのような立場で働くのかによって、ワークライフバランスや生活スタイルにも影響があります。

個人で仕事をしたり起業をしたりするといったことも視野に入れればキャリアデザインの幅が広がります。

看護師のキャリアデザイン

高齢化が進む日本では、看護師の活躍の場は病院だけでなく、訪問看護ステーションや介護・福祉関連施設などにも広がっています。

また医療・看護を被災者に提供すると同時に、被災した看護職の心身の負担を軽減して支える役割を担う災害支援ナースの登録者も増えています。

今後、健康経営や人的資本経営の重要性を企業が認識するようになると、社員の健康管理を担う企業看護師や産業看護師を雇う会社が増えていくかもしれません。

同じ看護師でも、病院で働くのか介護施設や学校や企業で働くのかによって、クライアントや同僚、働き方が全く変わってくるでしょう。

看護師の資格や経験を活かして何をしたいのかに加え、どこでどのように暮らしたいのかといったワークライフバランスの観点も併せてキャリアをデザインしていくことが重要です。

また看護師を始めとする看護職は、生涯にわたって学び、資質の向上を図ることが法律によって定められています(保健師助産師看護師法 第二十八条の二)。

技術の進歩や社会的ニーズの変化が日々ある医療・看護の世界において学びは、安全な看護を行うためにも、主体的なキャリアデザインのためにも必要なことです。

公益社団法人日本看護協会が公開している「看護師のまなびサポートブック」などを参考に、自身の目指す将来に必要な学習をしていきましょう。

また看護職に特化したキャリアデザインシートを厚生労働省が公開しているので参照してみてください。

介護職のキャリアデザイン

高齢者人口の増加に伴い、介護職の重要性はますます高まっていきます。

一方で介護業界は慢性的な人手不足であるため、未経験者を採用する事業所も数多くあります。

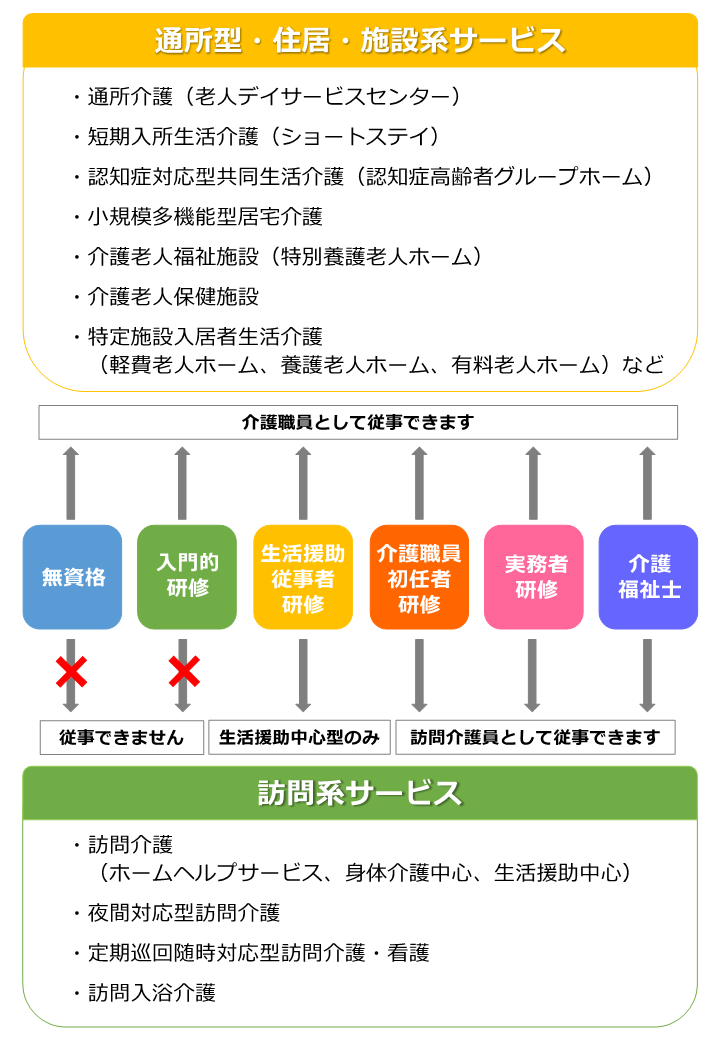

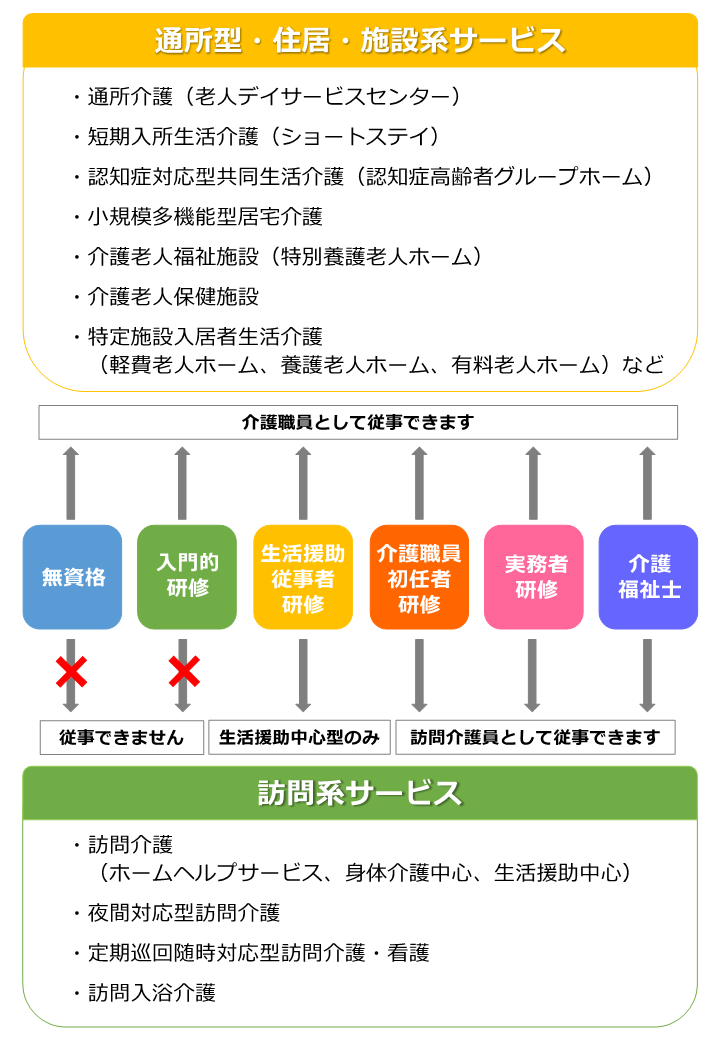

しかし介護の仕事には一定の資格を必要とするものが多くあります。

国家資格である「介護福祉士」を取得すると、リーダーやマネジャーなどより責任ある仕事に就く可能性があり、より上位の職である「ケアマネージャー」や「認定介護福祉士」の取得に挑戦できます。

仕事の幅を広げつつ昇格・昇給を目指すのなら、研修の受講や資格取得に向けての準備を計画的に進める必要があります。

(資格により従事できる仕事の種類 (出典:厚生労働省 石川労働局)

また介護サービスの主な類型としては、入所系(24時間の支援を提供)・通所系(日中の支援を提供)・訪問系(利用者を訪問して支援を提供)の3つがあり、そのどれを選択するかによっても働き方が大きく変わります。

長く経験を積んだり、介護福祉士以上の資格があったりすれば、一般企業に転職して高齢者や障害者向けの事業の立ち上げに関わる、起業する…のように選択肢が広がります。

製造業の会社に入社した場合のキャリアデザイン

ここまでは、エンジニア・看護師・介護職といった職種によるキャリアデザインについて見ていきました。

また例えば製造業の会社に入社した場合のキャリアデザインを考えるにはどのような視点が必要でしょうか。

日本の会社に新卒で入った場合、入社時の職種を退職まで担うことは少なく、途中で異動して複数の職種を経験することが多いでしょう。

ここでは、比較的早い段階で生産管理・総務・設計を担当することになった場合にどのようなキャリアデザインが有り得るかを考えてみましょう。

製造業の会社で「設計」を担当している場合

設計職は、例に挙げる3つの職種の中でも専門性が高く、設計と全く関係のない部門に異動させられるケースは少ないでしょう。

しかし担当する商品が変わる、設計を支援するシステム開発に携わる、設計者の人材育成に携わる、新しい設計手法の研究開発を担当するなど、今担当している業務から少し領域をずらしてスキルや経験を活かせる可能性があります。

経験年数が増えれば、設計者を束ねる管理職としての役割を求められることもあるでしょう。

そうなれば社内での影響力や収入のアップが期待できます。

しかし設計そのものが好きな場合は、仕事の喜びが減少する可能性もあります。

今の仕事において何にやりがいを感じているのか、逆に避けたい状況はどのようなことか、自己分析を基に叶えたい将来像を描いて計画を立てましょう。

そして計画を実現するためには、上司や人事部門とコミュニケーションを図ることも必要です。

社内で実現が難しい場合は転職や起業の道もあります。

最近では、モノづくりの国として定評のある日本の製造業での経験を活かし、アジアの新興国の企業でアドバイザーとして活躍する中堅やシニア世代のエンジニアもいます。

そのような可能性を考えるのなら、語学の習得なども計画にいれる必要があるでしょう。

製造業の会社で「生産管理」を担当している場合

生産管理は製品の製造に関する一連の業務を指し、その内容は需要予測・生産計画・調達・購買・工程管理・人材管理・品質管理・在庫管理など多岐にわたります。

生産管理部門に配属された場合、これらの工程のどこかひとつを担当することが多いので、担当領域の知識と経験を蓄積していくことがキャリアのスタートになります。

その後は、生産管理の別の領域を担当することもあれば、生産管理での経験を活かして需要予測のシステム開発を担当する、製品の品質向上やコスト削減を目指した研究開発に従事するなど、生産管理以外の職種に異動する可能性もあるでしょう。

製造業において生産管理は、ビジネスの根幹部分を広く見渡せる立場なので、人事・財務・経営企画といった本社部門や、事業部や営業など全く別の部門に異動してもその経験が活かせるはずです。

また生産管理で特定の領域のスキルや経験を積めば、例えば調達・購買に関するスペシャリストや品質管理のスペシャリストとして、他の製造業の会社やコンサルティング会社に転職したり、独立したりといった道も考えられます。

キャリアデザインにおいて、「ビジネスキャリア検定」の生産管理分野などの資格取得も計画にいれると、自身の知識の向上や社外へのスキルの証明に役立つでしょう。

製造業の会社で「総務」を担当している場合

総務は、会社をスムーズに運営していくために必要な様々な役割を担います。

会社の規模や他部署との兼ね合いにより業務範囲は異なりますが、オフィスや工場などの施設管理・備品の管理・契約書や郵便物などの各種文書管理のほか、社外からの問い合わせ対応・社内イベントの企画/運営・株主総会・取締役会業務など多岐にわたります。

総務部門に配属された場合、これらのうちのいくつかを担当することが多いでしょう。

まずは担当領域の知識と経験を蓄積していくことがキャリアのスタートになります。

担当する領域をさらに深めていきたいと考えるならば、例えば施設管理に関しては公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会などが実施する認定ファシリティマネジャー(CFMJ)の認定を受けるなど資格を取得してスペシャリストの道を目指せます。

規模の大きな企業であれば、その知識と経験を活かして支社などで総務のリーダーやマネジャーなどにキャリアアップしていく道もあるでしょう。

業界が異なっても共通する仕事が総務では多いため、他社の総務部門で働くほか、コンサルタントやITツールで総務を支援する会社で働く、フリーランスとして小さな会社の総務を代行するなど転職や独立の可能性も幅広く考えられます。

総務の特定分野を極める以外に、異動して異なる職種を経験する道もあります。

社内の様々な部署と関わりを持つ総務という立場を活かし、自分が興味を持てる仕事やロールモデルを社内で探すのも良いでしょう。

全く異なる職業・職種にキャリアチェンジするケースもある

ここまでは、特定の職業・職種のスキルや経験を活かしてキャリアアップしていく考え方を紹介しました。

しかし人生100年時代と言われる今、どこかのタイミングで全く異なる道にシフトするキャリアデザインもあり得ます。

例えば結婚や子育てなどでライフステージの変化があった時に、新たな暮らし方にフィットする仕事を考え、その仕事で成功するためのキャリアデザインを描き直しても良いのです。

今の仕事の中で出会った人々や出来事がきっかけとなり、『これを仕事にしたい』などの新たな目標に出会うこともあります。

AIやロボット技術の高度化により、会社や自分の職業の将来が先細りだと感じている場合は、これから伸びていく分野にキャリアチェンジを考える必要もあるでしょう。

大きなキャリアチェンジは、今すぐには実現が難しいかもしれません。

そのために必要なのが長期的なキャリアデザインです。

目指す職業につくための知識・資格・経験などの獲得プロセスと当面の収入を確保する方法について、情報収集をしながら計画を立て、進捗を確認しながら進めていきましょう。

会社に求められるキャリアデザイン支援

個人の視点でのキャリアデザインとその具体例についてここまでで説明しました。

本人の主体的な姿勢がキャリアデザインには欠かせませんが、社員のキャリアデザインを会社が支援することには非常に意義があります。

その理由のひとつとして、人手不足の時代において限られた人材に強みを発揮してもらう必要がある点が挙げられます。

そのため社員自身が自己の強みや弱みを認識して前向きに仕事に取り組む必要があり、主体的なキャリアデザインが役に立ちます。

もうひとつの理由として、人材や働き方が多様化する中、一律のキャリアパスを会社が提示するのが難しい点が挙げられます。

社員が主体的にキャリアビジョンを描き、それを会社とすり合わせることで、自社に適する人材になるべく長く働いてもらえる可能性があるでしょう。

キャリアデザイン策定を会社・組織はどのように支援すれば良いのか?

厚生労働省は、従業員の活力を引き出し、企業の成長とつなげる活動として「セルフ・キャリアドック」を提唱しています。

セルフ・キャリアドックとは、人材育成ビジョンや方針に基づいたキャリアコンサルティング面談やキャリア研修などを企業が行い、従業員の主体的なキャリア形成を支援する総合的な取組みを指します。

具体的には、入社時・入社5年・入社10年などキャリアの一定段階ごとや、35歳・45歳・55歳などの一定年齢ごと、育児・介護休業からの復帰のタイミング、異動や昇格などの条件に該当する社員を対象に、キャリアデザインを考える研修や面談などを計画的に行います。

対象者のキャリアの段階やライフステージなどによって適する研修が異なるため、似たような段階にある対象者を集めて行うことが有効とされています。

社内外のキャリアコンサルタントが面談を行う場合もあれば、上司が実施する場合もあります。

後者の場合、日常の仕事における課題の把握やフィードバックとは異なる面談であることを明確にし、その狙いを対象の従業員にも明確に伝えた上で実施する必要があります。

上司と部下の1on1を定期的に実施している場合は、その中でキャリアデザインについて話をするタイミングを意識的に設けるのも良いでしょう。

※参考:厚生労働省「『セルフ・キャリアドック』導入の方針と展開」

キャリアデザインの策定・シート作成のメリット

キャリア研修の中では、一人ひとりのキャリアデザインシートの作成を指導し、支援すると良いでしょう。

これにより、キャリアに対する社員の意識を高められるほか、社員がどのように自己分析をし、どのようなキャリアを希望しているのかを把握した上でコミュニケーションをとれます。

会社の方向性と社員のキャリアビジョンとをすり合わせられれば、社員のモチベーションアップ・生産性向上・エンゲージメントの強化につながります。

本人のキャリアデザインと会社の方向性が合わない場合は、双方が納得の上で離職を選ぶこともあるでしょう。

そのような健全な形の人材の新陳代謝は組織の活性化に寄与します。

会社・組織の仕組みとしてどのような取り組みがあるか?

社員のキャリアデザインを支援することで企業価値の向上につながっている企業の事例を紹介します。

味の素株式会社

味の素株式会社は、2016年からマネジャー以上の基幹職をジョブ型にシフトしたのをはじめ、「多様なキャリア形成」の理念のもとで社員のキャリア自律を支援しています。

その一環として、社員のステージごとに行われる階層別研修・伸ばしたい能力に合わせて選択できる研修・海外派遣や選抜リーダー研修など、より高いレベルの能力開発のための研修を提供しています。

また社員は年に1度、「キャリアデベロップメントプラン(CDP)」と呼ばれるキャリアデザインシートを作成し、その内容をもとに上司と面談を行います。

自らが描いたキャリアビジョンに対する1年間の取組みを振り返る機会になり、ビジョン実現に向けて上司のサポートを得るきっかけにもなっています。

イオンリテール株式会社

有期雇用のパート・アルバイト従業員を多く雇うイオンリテール株式会社では、いわゆる「無期転換ルール」を定めた2013年の改正労働契約法施行をきっかけに、希望のタイミングで無期雇用に転換できる制度を導入しました。

また非正規雇用から正社員への転換や、正社員から非正規雇用への転換ができる制度も同時に導入しています。

これにより従業員は、安定的に働き続けられる安心感をもちつつ、自身のライフステージに応じて働き方を柔軟に変えられるため、キャリアデザインを主体的に描くことが可能になっています。

会社は、従業員のエンゲージメントと定着率が高まり、能力のある人はパートやアルバイトから店舗リーダーに引き上げられるようになるなど、組織の活性化と生産性向上といった効果を得ています。

キャリアデザインに関連する書籍

ここでは、キャリアデザインについて考える際におすすめの書籍を3冊紹介します。

・『スタンフォード式 人生デザイン講座 仕事篇』(ビル・バーネット、デイヴ・エヴァンス著、千葉敏生訳 早川書房)

・『進化するキャリアオーナーシップ』(富士通ラーニングメディア著、田中研之輔監修、FOM出版)

・『最適なキャリアデザインのための パーソナルSWOT』(嶋田利広著 マネジメント社)

キャリアデザインを学ぶ研修

キャリアデザインに関する研修は数多くあります。

オンラインおよびオフラインの研修を、年齢・階層・属性別にピックアップしてご紹介します。

オンライン研修

■20代向け、若手社員向け

・20代向けキャリアデザイン研修~Must・Can・Willでキャリアを考える(インソース) ※2024年9月時点

・若手社員向けキャリア研修「PURPOSE」 (NEWONE) ※2024年9月時点

■30代、40代、ミドル社員向け

・30代向けキャリアデザイン研修~主体的かつ戦略的にキャリアを考える (インソース) ※2024年9月時点

・40代向けキャリアデザイン研修~ワーク・ライフ・マネーバランスを考える(インソース) ※2024年9月時点

・キャリアクラフトシリーズ:ミドル社員向けキャリア研修(NEWONE) ※2024年9月時点

■50代、60代向け

・50代向けキャリアデザイン研修~人生100年時代のマネーとキャリアを考える(インソース) ※2024年9月時点

・60代向けキャリア研修〜貢献とコミュニケーションを見つめる〜 (NEWONE) ※2024年9月時点

■女性向け

・女性リーダーのためのキャリアデザイン講座 (JMAマネジメントスクール) ※2024年9月時点

オフライン研修

■20代向け、若手社員向け

・20代向けキャリアデザイン研修~Must・Can・Willでキャリアを考える(インソース) ※2024年9月時点

・行動につながる若手向けキャリア研修(リクルートマネジメントソリューションズ) ※2024年9月時点

■30代、40代向け

・30代向けキャリアデザイン研修~主体的かつ戦略的にキャリアを考える(インソース) ※2024年9月時点

・40歳代向けキャリア開発研修 CDS for 40’s(株式会社日本マンパワー) ※2024年9月時点

■50代、60代、ミドル、シニア向け

・50歳代向けキャリア開発研修 Shift the Value(株式会社日本マンパワー) ※2024年9月時点

・ミドル・シニア向けキャリアデザイン研修~レゴ®ブロックで退職までを考える(1日間)(インソース) ※2024年9月時点

・60代向けキャリア研修〜貢献とコミュニケーションを見つめる〜 (NEWONE) ※2024年9月時点

■女性向け

・女性向けキャリアデザイン研修~ワーク・ライフ・マネーで今と未来を把握する(インソース) ※2024年9月時点

キャリアデザインとは?

「キャリア」とは、広義では「生き方」「人生」「経験」、狭義では「職業の経歴」「関連した職務の連鎖」などの意味で捉えられる言葉です。

ここでは、狭義のキャリア(ワーク・キャリア)について自らが主体的にビジョンを描き、その実現に近づいていくための計画や戦略を立てることを「キャリアデザイン」と呼びます。

なぜキャリアデザインが必要なのか?

キャリアを考えるというと、仕事の内容・所属する会社・肩書などに目が向きがちですが、それは『どのような暮らし方をするか』『どのような働き方をするか』『どのような知識を身に着け、経験を積むか』といったことと密接に関係してきます。

そのため『雇ってもらえるところで働く』『命じられた仕事をする』といった受け身な姿勢では、仕事の内容だけでなく生き方までも他者にゆだねることになってしまいます。

より良く生きるためには、仕事と生き方について自らが考え、自分でキャリアをデザインしていくことが不可欠です。

また企業の側にも、モチベーションや心身の健康を維持しながら社員が力を発揮できるようなキャリアデザインへの支援が求められます。

キャリアデザインの重要性が増した現代

近年、キャリアデザインが注目されるようになった背景にはキャリアの多様化と長期化があります。

まずはキャリアの多様化について考えてみましょう。

戦後の高度成長期においては、年功序列と終身雇用という日本的雇用慣行の下で多くの男性は、家族を養うのに十分な報酬を得ながら定年まで安定的に働けました。

日本全体が豊かになっていく状況の中、真面目に働いていれば会社も自分も成長しているという実感や充実感も得られたでしょう。

女性は、働いていたとしても結婚を機に退職して専業主婦となるのが当たり前で幸せだと考えられていました。

このように、男女それぞれに“標準的”とされるキャリア像があった時代には、個々人がキャリアをデザインする必要はなかったのです。

しかしバブル崩壊後の失われた30年を経て、真面目に働いていれば自分も会社も社会も成長していく時代ではなくなりました。

そうなると、かつては名誉であり見返りの大きかった管理職への昇進も、『責任が重くなるばかりで報われない』と拒否感を抱く人が増えていきます。

より良い待遇や面白い仕事を求めて転職・独立・起業を考える人もいれば、人生の大半を仕事ばかりに費やすことに疑問を抱く人もいます。

どのような働き方でどのようなキャリアを描いていくのが自分にとって幸せなのか、その答えは人によって異なり、誰かが正解を示してくれるものではなくなりました。

そのため一人ひとりが自分でキャリアをデザインしていく姿勢が非常に重要になっているのです。

キャリアの長期化は、少子高齢化や健康寿命の伸長が要因です。

50歳で定年を迎えるのが戦後では主流でしたが、現在は人手不足と元気なシニア層の増加とが相まって、60〜64歳の約7割・65〜70歳の約5割がまだ働いています。

今後見込まれる年金支給年齢の引き上げや年金額の減少などを考えると、さらに長く働くことを考える人が増えてくるでしょう。

今いる会社で定年まで働くのか、その後はどうするのか、シニアになってからのキャリアも自分でデザインしていかなければならない時代になっているのです。

キャリアデザインの具体的な方法

キャリアデザインをする際の具体的な方法を順を追って紹介します。

キャリアデザインの4ステップ

自身のキャリアデザインを考えるにあたって、以下の4つのステップを踏んで書き出し、「キャリアデザインシート」としてまとめてみると良いでしょう。

1. 振り返り(これまでの経験を振り返る)

2. 理想像を描く(将来の自分がありたい姿を思い描く)

3. 現状把握(現在のスキルなど自身の強みと弱みを把握する)

4. 計画立案(理想像に近づくための目標設定・目標達成への計画)

それぞれのステップの詳細は、次の「キャリアデザインシート」の項で説明します。

キャリアデザインシートにまとめよう

キャリアデザインの4ステップに沿って書き出すことでこれまでと現状が整理でき、将来像が具体的になり、今やるべきことが明確になります。

上司やキャリアアドバイザーとの面談や、就職・転職時の面接の準備にもなります。

また書いた内容を定期的に見直すことで進捗状況を把握し、モチベーションを維持するのにも役立ちます。

なおキャリアデザインシートの内容は後で書き換えても構いません。

蓄積した経験・ライフステージ・興味関心の変化などに合わせてキャリアデザインシートをアップデートすることで、自分自身や周囲の変化に柔軟に対応できるでしょう。

キャリアデザインシートのテンプレート

キャリアデザインシートのサンプルと記入例を以下に示します。

年齢や目指す業界などに合わせてアレンジして構いません。

記入例:1. 振り返り

担当してきた業務・業務内で身に着けた知識やスキル・やりがいや楽しさを感じたこと・嫌だったことを思い出してみましょう。

やりがいや楽しさをなぜ感じたのか、なぜ嫌だと感じたのかも考えることで、これから目指すべき仕事内容や働き方、自分の適性などが見えてくるでしょう。

記入例:2. 理想像を描く

将来なりたい姿を5〜10年程度の区切りで書き出してみます。

「仕事」「働き方」「暮らし方」をセットで考えることで、仕事に全力を傾けたい時期や家庭での時間を大事にしたい時期など、ライフステージごとに重視するポイントが変わることにも気づくはずです。

先のことまでわからない場合は、どのような“暮らし”をしたいかだけでも書いてみて、それにはどのような「働き方」が合っているか、それが可能になるのはどのような「仕事」かという順番で考えていくと良いでしょう。

上司が過去にどのようなキャリアを歩んできたのかを聞いてみたり、身近な年上の人を観察したりすると参考になるかも知れません。

ロールモデルが身近にいない場合、診断ツールなどを活用するのも良いでしょう。

例えば厚生労働省が提供する「マイジョブ・カード」のサイトでは、あなたがどのようなことに興味があるかを診断し、適合しやすい職業を教えてくれる「興味診断」や、仕事において大事にしていることやモチベーションの源を分析する「価値観診断」といったツールが提供されています。

記入例:3. 現状把握

1の振り返りを元に、仕事において大事にしている点や関心事・今の自分が持っているスキルを整理します。

その上で、2で描いた理想像に対する強みや弱みを書き出してみましょう。

自分の強みや弱みが分からない人は、「マイジョブ・カード」のサイトにある「スキル診断」を利用してみるのも良いでしょう。

「基礎スキル」「対人スキル」「対物スキル」の3つの観点から、あなたのスキルのバランス・得意なこと・苦手なことを診断してくれます。

記入例:4. 計画立案

「2.理想像を描く」では、5年や10年ごとに理想像を書き出しましたが、その間をつなぐ行動や不足しているものを埋める方法を考えていきます。

今の時点でコントロールできそうな将来のことを洗い出し、いつ何をやるのかを考えていくのです。

例えば5年後に別の部署でリーダーになっていたいのなら、まずは早めに異動をし、異動先で新しい業務を学びながら実績を積む必要があるでしょう。

それを計画として具体的に書いていきます。

その上で「直近のアクションプラン」には今すぐできる具体的な行動を書き出しましょう。

厚生労働省が提唱する「ジョブ・カード」とは

キャリアデザインシートに似たものに、厚生労働省がウェブサイト上で公開している「ジョブ・カード」があります。

キャリアデザインシートに職務経歴書や職業能力証明シートが付加されたもので、「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツールとして、キャリアコンサルティングなどの相談支援の場面でも用いられています。

ジョブ・カード作成ツールを使ってみよう

「ジョブ・カード」は、「マイ・ジョブカード」のサイトでアカウント登録をし、ウェブ上で質問に答えていくことで作成できます。

またサイト上には記入例も紹介されています。

学生か在職者か求職者かといったタイプや年齢で絞り込んだり、職種名などのフリーワードで検索したりもできるので、自分と似たタイプの人の例を参考にできます。

キャリアデザインに役立つ診断ツール

「マイ・ジョブカード」のサイトでは、自分を深く知るためのツールとして「興味診断」「スキルチェック」「価値観診断」も提供されています。

これまでを振り返ったり、自分の理想的な働き方を考えたり、現状を認識したりするのに参考になるでしょう。

人生100年時代のキャリアデザインのヒント

ここでは、いくつかの具体的な職業・職種について、キャリアデザインの具体例を挙げます。

ソフトウェアエンジニアのキャリアデザイン

ソフトウェアエンジニアとして現在働いている人の場合、その経験やスキルを活かして今後のキャリアをデザインするなら、エンジニアとしての専門性を深める・隣接する職種や上流工程の職種に移行する・マネジメント職を目指すといった3つの道が考えられるでしょう。

専門性を深めるとは、例えばインフラエンジニアとしてスペシャリストを目指したり、ウェブサイトやアプリのフロントエンドあるいはバックエンドの開発を一通りできるようになったりすることです。

隣接する職種として、技術的な知識や専門スキルを武器に顧客への営業活動を行うセールスエンジニアや、顧客やユーザーとエンジニアとの間で翻訳者やファシリテーターのような役割を担うブリッジSEといった仕事が考えられます。

上流工程に移行するのであれば、プロジェクトマネジャーやITコンサル、アプリやウェブサービスを開発する会社であればプロダクトマネジャーなどの道もあるでしょう。

またエンジニアのマネジメントや育成を行うマネジャーや、IT系の会社を起業して経営を担う道も考えられます。

どのような職種を選ぶかという話をしましたが、どのような雇用形態で仕事をするのか、どこに暮らしてどういう働き方をするのかも重要な要素です。

ソフトウェアエンジニアは他の職種と比べてリモートワークがしやすく、能力があればグローバルでも仕事のチャンスがあり、フリーランスのような働き方でも比較的仕事を得やすいでしょう。

どのような企業でどのような立場で働くのかによって、ワークライフバランスや生活スタイルにも影響があります。

個人で仕事をしたり起業をしたりするといったことも視野に入れればキャリアデザインの幅が広がります。

看護師のキャリアデザイン

高齢化が進む日本では、看護師の活躍の場は病院だけでなく、訪問看護ステーションや介護・福祉関連施設などにも広がっています。

また医療・看護を被災者に提供すると同時に、被災した看護職の心身の負担を軽減して支える役割を担う災害支援ナースの登録者も増えています。

今後、健康経営や人的資本経営の重要性を企業が認識するようになると、社員の健康管理を担う企業看護師や産業看護師を雇う会社が増えていくかもしれません。

同じ看護師でも、病院で働くのか介護施設や学校や企業で働くのかによって、クライアントや同僚、働き方が全く変わってくるでしょう。

看護師の資格や経験を活かして何をしたいのかに加え、どこでどのように暮らしたいのかといったワークライフバランスの観点も併せてキャリアをデザインしていくことが重要です。

また看護師を始めとする看護職は、生涯にわたって学び、資質の向上を図ることが法律によって定められています(保健師助産師看護師法 第二十八条の二)。

技術の進歩や社会的ニーズの変化が日々ある医療・看護の世界において学びは、安全な看護を行うためにも、主体的なキャリアデザインのためにも必要なことです。

公益社団法人日本看護協会が公開している「看護師のまなびサポートブック」などを参考に、自身の目指す将来に必要な学習をしていきましょう。

また看護職に特化したキャリアデザインシートを厚生労働省が公開しているので参照してみてください。

介護職のキャリアデザイン

高齢者人口の増加に伴い、介護職の重要性はますます高まっていきます。

一方で介護業界は慢性的な人手不足であるため、未経験者を採用する事業所も数多くあります。

しかし介護の仕事には一定の資格を必要とするものが多くあります。

国家資格である「介護福祉士」を取得すると、リーダーやマネジャーなどより責任ある仕事に就く可能性があり、より上位の職である「ケアマネージャー」や「認定介護福祉士」の取得に挑戦できます。

仕事の幅を広げつつ昇格・昇給を目指すのなら、研修の受講や資格取得に向けての準備を計画的に進める必要があります。

(資格により従事できる仕事の種類 (出典:厚生労働省 石川労働局)

また介護サービスの主な類型としては、入所系(24時間の支援を提供)・通所系(日中の支援を提供)・訪問系(利用者を訪問して支援を提供)の3つがあり、そのどれを選択するかによっても働き方が大きく変わります。

長く経験を積んだり、介護福祉士以上の資格があったりすれば、一般企業に転職して高齢者や障害者向けの事業の立ち上げに関わる、起業する…のように選択肢が広がります。

製造業の会社に入社した場合のキャリアデザイン

ここまでは、エンジニア・看護師・介護職といった職種によるキャリアデザインについて見ていきました。

また例えば製造業の会社に入社した場合のキャリアデザインを考えるにはどのような視点が必要でしょうか。

日本の会社に新卒で入った場合、入社時の職種を退職まで担うことは少なく、途中で異動して複数の職種を経験することが多いでしょう。

ここでは、比較的早い段階で生産管理・総務・設計を担当することになった場合にどのようなキャリアデザインが有り得るかを考えてみましょう。

製造業の会社で「設計」を担当している場合

設計職は、例に挙げる3つの職種の中でも専門性が高く、設計と全く関係のない部門に異動させられるケースは少ないでしょう。

しかし担当する商品が変わる、設計を支援するシステム開発に携わる、設計者の人材育成に携わる、新しい設計手法の研究開発を担当するなど、今担当している業務から少し領域をずらしてスキルや経験を活かせる可能性があります。

経験年数が増えれば、設計者を束ねる管理職としての役割を求められることもあるでしょう。

そうなれば社内での影響力や収入のアップが期待できます。

しかし設計そのものが好きな場合は、仕事の喜びが減少する可能性もあります。

今の仕事において何にやりがいを感じているのか、逆に避けたい状況はどのようなことか、自己分析を基に叶えたい将来像を描いて計画を立てましょう。

そして計画を実現するためには、上司や人事部門とコミュニケーションを図ることも必要です。

社内で実現が難しい場合は転職や起業の道もあります。

最近では、モノづくりの国として定評のある日本の製造業での経験を活かし、アジアの新興国の企業でアドバイザーとして活躍する中堅やシニア世代のエンジニアもいます。

そのような可能性を考えるのなら、語学の習得なども計画にいれる必要があるでしょう。

製造業の会社で「生産管理」を担当している場合

生産管理は製品の製造に関する一連の業務を指し、その内容は需要予測・生産計画・調達・購買・工程管理・人材管理・品質管理・在庫管理など多岐にわたります。

生産管理部門に配属された場合、これらの工程のどこかひとつを担当することが多いので、担当領域の知識と経験を蓄積していくことがキャリアのスタートになります。

その後は、生産管理の別の領域を担当することもあれば、生産管理での経験を活かして需要予測のシステム開発を担当する、製品の品質向上やコスト削減を目指した研究開発に従事するなど、生産管理以外の職種に異動する可能性もあるでしょう。

製造業において生産管理は、ビジネスの根幹部分を広く見渡せる立場なので、人事・財務・経営企画といった本社部門や、事業部や営業など全く別の部門に異動してもその経験が活かせるはずです。

また生産管理で特定の領域のスキルや経験を積めば、例えば調達・購買に関するスペシャリストや品質管理のスペシャリストとして、他の製造業の会社やコンサルティング会社に転職したり、独立したりといった道も考えられます。

キャリアデザインにおいて、「ビジネスキャリア検定」の生産管理分野などの資格取得も計画にいれると、自身の知識の向上や社外へのスキルの証明に役立つでしょう。

製造業の会社で「総務」を担当している場合

総務は、会社をスムーズに運営していくために必要な様々な役割を担います。

会社の規模や他部署との兼ね合いにより業務範囲は異なりますが、オフィスや工場などの施設管理・備品の管理・契約書や郵便物などの各種文書管理のほか、社外からの問い合わせ対応・社内イベントの企画/運営・株主総会・取締役会業務など多岐にわたります。

総務部門に配属された場合、これらのうちのいくつかを担当することが多いでしょう。

まずは担当領域の知識と経験を蓄積していくことがキャリアのスタートになります。

担当する領域をさらに深めていきたいと考えるならば、例えば施設管理に関しては公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会などが実施する認定ファシリティマネジャー(CFMJ)の認定を受けるなど資格を取得してスペシャリストの道を目指せます。

規模の大きな企業であれば、その知識と経験を活かして支社などで総務のリーダーやマネジャーなどにキャリアアップしていく道もあるでしょう。

業界が異なっても共通する仕事が総務では多いため、他社の総務部門で働くほか、コンサルタントやITツールで総務を支援する会社で働く、フリーランスとして小さな会社の総務を代行するなど転職や独立の可能性も幅広く考えられます。

総務の特定分野を極める以外に、異動して異なる職種を経験する道もあります。

社内の様々な部署と関わりを持つ総務という立場を活かし、自分が興味を持てる仕事やロールモデルを社内で探すのも良いでしょう。

全く異なる職業・職種にキャリアチェンジするケースもある

ここまでは、特定の職業・職種のスキルや経験を活かしてキャリアアップしていく考え方を紹介しました。

しかし人生100年時代と言われる今、どこかのタイミングで全く異なる道にシフトするキャリアデザインもあり得ます。

例えば結婚や子育てなどでライフステージの変化があった時に、新たな暮らし方にフィットする仕事を考え、その仕事で成功するためのキャリアデザインを描き直しても良いのです。

今の仕事の中で出会った人々や出来事がきっかけとなり、『これを仕事にしたい』などの新たな目標に出会うこともあります。

AIやロボット技術の高度化により、会社や自分の職業の将来が先細りだと感じている場合は、これから伸びていく分野にキャリアチェンジを考える必要もあるでしょう。

大きなキャリアチェンジは、今すぐには実現が難しいかもしれません。

そのために必要なのが長期的なキャリアデザインです。

目指す職業につくための知識・資格・経験などの獲得プロセスと当面の収入を確保する方法について、情報収集をしながら計画を立て、進捗を確認しながら進めていきましょう。

会社に求められるキャリアデザイン支援

個人の視点でのキャリアデザインとその具体例についてここまでで説明しました。

本人の主体的な姿勢がキャリアデザインには欠かせませんが、社員のキャリアデザインを会社が支援することには非常に意義があります。

その理由のひとつとして、人手不足の時代において限られた人材に強みを発揮してもらう必要がある点が挙げられます。

そのため社員自身が自己の強みや弱みを認識して前向きに仕事に取り組む必要があり、主体的なキャリアデザインが役に立ちます。

もうひとつの理由として、人材や働き方が多様化する中、一律のキャリアパスを会社が提示するのが難しい点が挙げられます。

社員が主体的にキャリアビジョンを描き、それを会社とすり合わせることで、自社に適する人材になるべく長く働いてもらえる可能性があるでしょう。

キャリアデザイン策定を会社・組織はどのように支援すれば良いのか?

厚生労働省は、従業員の活力を引き出し、企業の成長とつなげる活動として「セルフ・キャリアドック」を提唱しています。

セルフ・キャリアドックとは、人材育成ビジョンや方針に基づいたキャリアコンサルティング面談やキャリア研修などを企業が行い、従業員の主体的なキャリア形成を支援する総合的な取組みを指します。

具体的には、入社時・入社5年・入社10年などキャリアの一定段階ごとや、35歳・45歳・55歳などの一定年齢ごと、育児・介護休業からの復帰のタイミング、異動や昇格などの条件に該当する社員を対象に、キャリアデザインを考える研修や面談などを計画的に行います。

対象者のキャリアの段階やライフステージなどによって適する研修が異なるため、似たような段階にある対象者を集めて行うことが有効とされています。

社内外のキャリアコンサルタントが面談を行う場合もあれば、上司が実施する場合もあります。

後者の場合、日常の仕事における課題の把握やフィードバックとは異なる面談であることを明確にし、その狙いを対象の従業員にも明確に伝えた上で実施する必要があります。

上司と部下の1on1を定期的に実施している場合は、その中でキャリアデザインについて話をするタイミングを意識的に設けるのも良いでしょう。

※参考:厚生労働省「『セルフ・キャリアドック』導入の方針と展開」

キャリアデザインの策定・シート作成のメリット

キャリア研修の中では、一人ひとりのキャリアデザインシートの作成を指導し、支援すると良いでしょう。

これにより、キャリアに対する社員の意識を高められるほか、社員がどのように自己分析をし、どのようなキャリアを希望しているのかを把握した上でコミュニケーションをとれます。

会社の方向性と社員のキャリアビジョンとをすり合わせられれば、社員のモチベーションアップ・生産性向上・エンゲージメントの強化につながります。

本人のキャリアデザインと会社の方向性が合わない場合は、双方が納得の上で離職を選ぶこともあるでしょう。

そのような健全な形の人材の新陳代謝は組織の活性化に寄与します。

会社・組織の仕組みとしてどのような取り組みがあるか?

社員のキャリアデザインを支援することで企業価値の向上につながっている企業の事例を紹介します。

味の素株式会社

味の素株式会社は、2016年からマネジャー以上の基幹職をジョブ型にシフトしたのをはじめ、「多様なキャリア形成」の理念のもとで社員のキャリア自律を支援しています。

その一環として、社員のステージごとに行われる階層別研修・伸ばしたい能力に合わせて選択できる研修・海外派遣や選抜リーダー研修など、より高いレベルの能力開発のための研修を提供しています。

また社員は年に1度、「キャリアデベロップメントプラン(CDP)」と呼ばれるキャリアデザインシートを作成し、その内容をもとに上司と面談を行います。

自らが描いたキャリアビジョンに対する1年間の取組みを振り返る機会になり、ビジョン実現に向けて上司のサポートを得るきっかけにもなっています。

イオンリテール株式会社

有期雇用のパート・アルバイト従業員を多く雇うイオンリテール株式会社では、いわゆる「無期転換ルール」を定めた2013年の改正労働契約法施行をきっかけに、希望のタイミングで無期雇用に転換できる制度を導入しました。

また非正規雇用から正社員への転換や、正社員から非正規雇用への転換ができる制度も同時に導入しています。

これにより従業員は、安定的に働き続けられる安心感をもちつつ、自身のライフステージに応じて働き方を柔軟に変えられるため、キャリアデザインを主体的に描くことが可能になっています。

会社は、従業員のエンゲージメントと定着率が高まり、能力のある人はパートやアルバイトから店舗リーダーに引き上げられるようになるなど、組織の活性化と生産性向上といった効果を得ています。

キャリアデザインに関連する書籍

ここでは、キャリアデザインについて考える際におすすめの書籍を3冊紹介します。

・『スタンフォード式 人生デザイン講座 仕事篇』(ビル・バーネット、デイヴ・エヴァンス著、千葉敏生訳 早川書房)

・『進化するキャリアオーナーシップ』(富士通ラーニングメディア著、田中研之輔監修、FOM出版)

・『最適なキャリアデザインのための パーソナルSWOT』(嶋田利広著 マネジメント社)

キャリアデザインを学ぶ研修

キャリアデザインに関する研修は数多くあります。

オンラインおよびオフラインの研修を、年齢・階層・属性別にピックアップしてご紹介します。

オンライン研修

■20代向け、若手社員向け

・20代向けキャリアデザイン研修~Must・Can・Willでキャリアを考える(インソース) ※2024年9月時点

・若手社員向けキャリア研修「PURPOSE」 (NEWONE) ※2024年9月時点

■30代、40代、ミドル社員向け

・30代向けキャリアデザイン研修~主体的かつ戦略的にキャリアを考える (インソース) ※2024年9月時点

・40代向けキャリアデザイン研修~ワーク・ライフ・マネーバランスを考える(インソース) ※2024年9月時点

・キャリアクラフトシリーズ:ミドル社員向けキャリア研修(NEWONE) ※2024年9月時点

■50代、60代向け

・50代向けキャリアデザイン研修~人生100年時代のマネーとキャリアを考える(インソース) ※2024年9月時点

・60代向けキャリア研修〜貢献とコミュニケーションを見つめる〜 (NEWONE) ※2024年9月時点

■女性向け

・女性リーダーのためのキャリアデザイン講座 (JMAマネジメントスクール) ※2024年9月時点

オフライン研修

■20代向け、若手社員向け

・20代向けキャリアデザイン研修~Must・Can・Willでキャリアを考える(インソース) ※2024年9月時点

・行動につながる若手向けキャリア研修(リクルートマネジメントソリューションズ) ※2024年9月時点

■30代、40代向け

・30代向けキャリアデザイン研修~主体的かつ戦略的にキャリアを考える(インソース) ※2024年9月時点

・40歳代向けキャリア開発研修 CDS for 40’s(株式会社日本マンパワー) ※2024年9月時点

■50代、60代、ミドル、シニア向け

・50歳代向けキャリア開発研修 Shift the Value(株式会社日本マンパワー) ※2024年9月時点

・ミドル・シニア向けキャリアデザイン研修~レゴ®ブロックで退職までを考える(1日間)(インソース) ※2024年9月時点

・60代向けキャリア研修〜貢献とコミュニケーションを見つめる〜 (NEWONE) ※2024年9月時点

■女性向け

・女性向けキャリアデザイン研修~ワーク・ライフ・マネーで今と未来を把握する(インソース) ※2024年9月時点