「どうしたらいいですか?」には答えない。部下を"問いで育てる"1on1

あなたは、自分以外のマネジャーが行う1on1を見たことがあるだろうか。他の人と変わらないはずだ——。そう思い込んでいる人は意外と多いだろう。

連載「となりの1on1」は、1on1を日常的に行い、「チームに良い影響を与えている」と部下からも評価されているマネジャーに、いつも通りの1on1を実演してもらう“突撃”企画である。さまざまな“隣人の1on1”を垣間見ることで固定観念が取り払われ、読者の1on1がより自由になることを目指している。

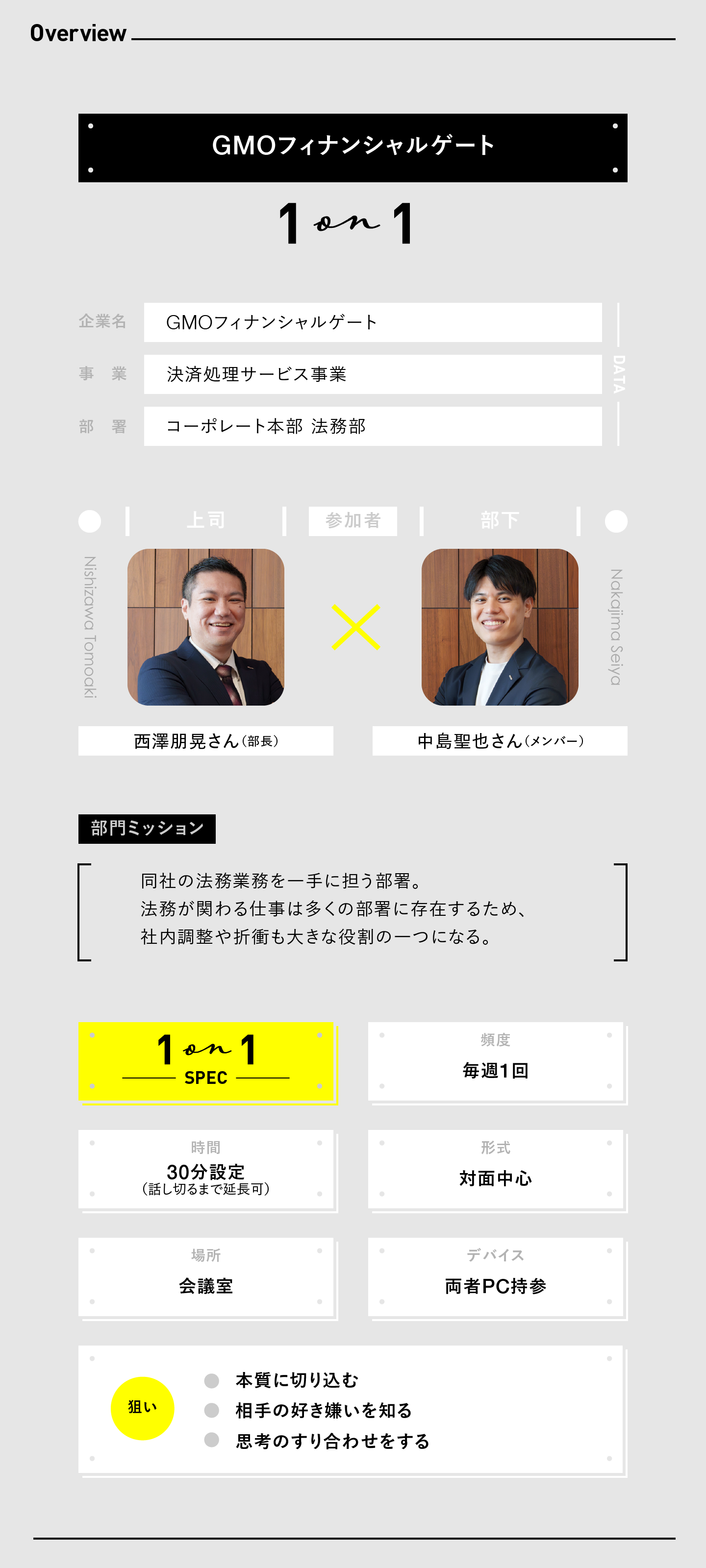

今回取材したのは、GMOフィナンシャルゲート 法務部 部長の西澤朋晃さん。最初は1on1に懐疑的だったが、約3年にわたり部下との対話を続けている。

その原動力は、「問いを重ね、思考を共に深めること」。答えを与えるのではなく、問いかけることで部下の思考を可視化し、再現性のある育成につなげている。西澤さんとその部下・中島聖也さんへのインタビューから、形だけではない“本質的な1on1”の実践と、そこから見えてくる組織づくりのヒントを探る。

「懐疑」から始まった1on1

西澤さんが1on1を始めたのは、2022年11月。それまでは、1on1を疑問視していた。何となくモチベーションを高めるだけで、実務を教えないのでは意味がないと感じていたからだ。

しかし、他社で有効活用されている事例を見て、「やりもしないで否定するのはフェアではない」と考え直した。“半年間の実験”と位置づけ、週3時間を確保し、実施日・所要時間・話した内容・トークテーマを1回ごとにExcelで記録しながら、効果を見極めた。

多忙な中でも1on1に取り組み始めた背景には、法務のOJT中心の育成に対する課題意識もあった。「目の前で上司の動きを見るだけ」では「組織的な学び」には限界がある。日々の疑問や悩みをそのままにせず、丁寧に対話する場の必要性を感じていたのだ。

開始から半年後、当時3名の部下にも傾向の違いがあることに気づいた。プライベート寄りの話題を好む者もいれば、業務の整理や思考の深掘りを重視するメンバーも。対話の奥深さと意義を強く実感したところに、部下たちからも「(1on1を)ぜひ続けたい」という言葉が返ってきた。この時の経験と実感が、1on1を続ける原動力となっている。

答えは言わない 1on1で育てる“思考の土台”

「1on1を続けたい」と言った部下のひとりが、中島聖也さんだ。ロースクールを経て、同社が初めての職場。業務上の具体的なアクションは現場で学べたが、彼が本当に知りたかったのは、西澤さんの判断基準や視点だった。「僕も若手の頃は、周囲の言動から推察を重ねて学んできたので、彼の気持ちはよくわかります」と西澤さんは語る。

部下がぶつかる壁をよく理解している西澤さんが、1on1で最も重視しているのは「思考プロセスを育てること」だ。進捗確認や相談の場にとどめず、部下の視点や判断の根拠を丁寧に掘り下げていく。なぜそう考えたのか、どんな思考でその行動に至ったのか——。問いを重ねることで、“考え方そのもの”に働きかける。

毎週30分の設定だが、最長で3時間に及んだこともある。雑談から始まり、思考の深掘りへ移行。アイスブレイクも仕事観や価値観の対話に発展する。「何が成長か」「それはなぜか」と内省を促す問いで、1on1を“学びの場”へと変えていく。

徹底しているのは「答えを言わない」姿勢だ。部下が判断に迷ったとき、まずは本人に“途中式”——自分なりの思考プロセス——があるかを確認する。ある場合はその内容を一緒に整理し、答え合わせをする。

まったく考えずに「どうしたらいいですか」と聞いてきた場合には、「その前に自分で考えて」と返す。その“考える時間”こそが、成長の種になるという信念からだ。

この育成方針の下、西澤さんは3年間、ほぼ毎週すべてのメンバーと1on1を継続してきた。対面を基本とし、時間が足りなければ会議室を取り直してでも対話を続ける。

「相手が本当に考える時間を与え、深く沈んでいく瞬間を共に過ごすことが大事なんです」(西澤さん)。

沈黙を恐れずに問いを投げかけ、考えるプロセスに寄り添う。その積み重ねが、思考に深く染み込み、やがて「なぜそうするのか」を自分の言葉で語れるようになっていく。

実践!となりの1on1

取材の途中、西澤さんと中島さんに普段通りの1on1をやってもらった。その様子を一部抜粋して紹介する。

導入(アイスブレイク)

西澤 まずはKakeaiのサイコロトークから。何が出るかな(サイコロを振る)……。今日のアイスブレイクは“苦しい時の自分なりの乗り越え方”。このテーマ、前に話したことあったっけ?

中島 いや、ないと思います。西澤さんは「あまり苦しいと思うことはない」と言いそうですね(笑)。

西澤 たしかにね(笑)。僕はきついなと思ったとき、今までで一番過酷だった時期が頭をよぎるかな。高校時代、水泳部の生活で肉体的にも精神的にも相当追い込まれていて、正直「事故ってケガして入院したら学校にいけないから、それでやっと部活を休める」とまで思ったくらい。あれを超える苦しさはないね。

8年間の司法試験で勉強漬けの日々もプレッシャーのかかるタイトな稟議承認や社内調整も、あの頃に比べたら大したことない。そう考えると精神的ハードルが下がって、そもそも苦難という認識にならないね。

中島 なるほど。今の西澤さんのスタンスにつながっているのも感じますね……。

(少しの沈黙)

中島 ……僕は“究極的に追い込まれた”経験はないからか、感情的に「苦しい」という記憶がないですね。むしろ、“悔しい”瞬間はあります。できないことに直面すると“ここは超える壁だ”ってスイッチが入るタイプで、その瞬間にモチベーションが上がります。

西澤 前向きだね。

中島 ですね(笑)。なんですかね、なんかマインドの基本がある感じですかね?

西澤 視点は違うけど、どちらも“基準”を置いている。僕は過去の経験との比較で負荷を相対化する。君は“悔しさ”をトリガーにして、越えるべき壁として定義する。

中島 西澤さんも僕も、最終的にはアウトプット、つまり、将来的な出口は何か、に落とし込んで前に進む、というのを大切にしているんですかね。未来を現実に引き直すということですね。

1on1本編

西澤 今日は何の話をしようか。そうだ、Notionは使ってる? 僕、いまめっちゃ使ってるんだけど。

中島 この前、旅行の計画で初めてNotionを使いました。それまではiCloudのメモで「Day1」「Day2」みたいに分けて書いてたんですけど、メモごとの行き来が面倒で……。Notionは、そのあたりが意外と使いやすい。ただ、やっぱり最初は慣れなくて、結構時間がかかりますね。

西澤 わかる。Notionって「便利なメモツール」って思ってるとつまずくんだよね。実は「考え方」から変えないと使いこなせない。でも一度仕組みを理解すると、活用の幅が一気に広がる。こうやって……(画面共有して中島さんに見せる)。

中島 ああ……、はい、なるほど。

西澤 僕は、自分の思考フレームやセミナー資料、日々の気づきを全部Notionに構造化して記録していて、800枚以上のスライドやメモを一元管理してる。

「契約交渉の進め方」「トラブル発生時の対応フロー」みたいにテーマや対象ごとにタグを付けてあるから、次のセミナーや社内勉強会を企画するときに過去の知見をワンクリックで呼び出して再構成できる。それをチーム全員で共有することもできそうだよ。ナレッジのデータベースから、いろんな切り口で表示を変えて呼び出せるイメージだね。

中島 それ、めちゃくちゃ業務に直結してますね。僕は西澤さんほど高度なことはやってないんですけど、さっき話してたiCloudのメモをやめて、Notionに置き換えました。

西澤 いいね。アイデアだけでなくて、他の分野でも応用できるよ。旅行のメモに使ってるなら、読書メモなんかももいいんじゃない。

中島 あー、本もメモを作ってました。全部Notionで一元管理できますよね。

西澤 しかも基本がデータベースだから、Wiki機能を使って作り込んだら、知財関連をまとめて整理できて、検索もできる。構造さえ押さえれば、今使っているプロジェクト管理もNotionひとつでいけると思うよ。ステータスや達成度もわかるようにできるし。

中島 できますね。いろんなツールを一つの場所に取り込んでるような感じで。

西澤 ○○社は業務でNotionを使っていて、チームで共有しているらしいよ。△△(プロジェクト管理ツール)はいらなくなっちゃうよね。

中島 いらないですね。僕もそう思ったんですよ(笑)。

西澤 使い込んでみないとわかんないよね(笑)。

編集部の目👀

この1on1の特徴は、何より「普段通りの会話」がそのまま成り立っていることにある。

冒頭のアイスブレイクでは、「Kakeai」のサイコロトーク機能によってランダムにお題が提示され、自分たちでは選ばないような深いテーマに自然と話が及ぶ。そうしたやりとりを通じて、互いの思考プロセスへの理解が深まっている様子がうかがえる。

Notionをテーマにした会話も、一見すると雑談のようだが、そのなかに業務への示唆が詰まっている。二人とも個人としてNotionを使っており、その使い方や考え方を1on1の場で共有していた。業務の話をしているわけではないにもかかわらず、結果的には「ツールの整理」や「情報管理の最適化」といった実務面にもつながるヒントが生まれていたのだ。

中島さんが西澤さんのツール活用や発想のプロセスに関心を向け、対話を深めていた点も印象的だった。

問いが育てる、再現性ある信頼関係とチームの自走力

雑談から始まり、問いを重ねながら部下の思考プロセスを一段ずつ掘り下げていくのが西澤さんのスタイルだ。その丁寧な対話の積み重ねには、制度では決してつくれない“関係性”と“再現性”が宿っていた。

なかでも印象的だったのは、「答えを教えない」という姿勢だ。問いかけによって考える機会を与え、沈黙をともにしながら、やがて相手の言葉で思考が語られ始めるのを待つ。このスタンスには、「育成とは思考のトレースである」という信念がにじんでいる。

対話を“仕組み”へと昇華させる工夫も見逃せない。西澤さんは自身が実践している思考の整理法やツールの活用法を1on1の中で惜しみなく共有している。その「学びを属人的なものにとどめない」文化が、ナレッジを1on1で積極的に示し合い、その得た知識でさらに自律的に行動するというサイクルを生み出しているのだろう。

こうした対話が日常に根づくことは、もはや育成施策の枠を超えている。“信頼”と“自走”が交差する同社法務部のチームビルディング、そしてその中核にある1on1の姿は、他の組織に多くの示唆をもたらすだろう。

🎙️取材協力者募集🎙️

普段の1on1を見せ合ったら、きっと面白い発見があるはず。連載「となりの1on1」では、そんな思いを抱くマネジャーと部下のペアを募集しています。

1on1はクローズドな環境で行われるため、他のマネジャーがどんなやり方をしているのかを知る機会はなかなかありません。皆様の「いつもの1on1」を共有し、同じように試行錯誤している仲間同士で学び合える場をつくっていきませんか?

取材内容:

✅ 1on1についてのインタビュー

✅ いつも通りの1on1をペアで実演

積極的に1on1に取り組んでいらっしゃる皆様、こちらのフォームから奮ってご応募ください!

「懐疑」から始まった1on1

西澤さんが1on1を始めたのは、2022年11月。それまでは、1on1を疑問視していた。何となくモチベーションを高めるだけで、実務を教えないのでは意味がないと感じていたからだ。

しかし、他社で有効活用されている事例を見て、「やりもしないで否定するのはフェアではない」と考え直した。“半年間の実験”と位置づけ、週3時間を確保し、実施日・所要時間・話した内容・トークテーマを1回ごとにExcelで記録しながら、効果を見極めた。

多忙な中でも1on1に取り組み始めた背景には、法務のOJT中心の育成に対する課題意識もあった。「目の前で上司の動きを見るだけ」では「組織的な学び」には限界がある。日々の疑問や悩みをそのままにせず、丁寧に対話する場の必要性を感じていたのだ。

開始から半年後、当時3名の部下にも傾向の違いがあることに気づいた。プライベート寄りの話題を好む者もいれば、業務の整理や思考の深掘りを重視するメンバーも。対話の奥深さと意義を強く実感したところに、部下たちからも「(1on1を)ぜひ続けたい」という言葉が返ってきた。この時の経験と実感が、1on1を続ける原動力となっている。

答えは言わない 1on1で育てる“思考の土台”

「1on1を続けたい」と言った部下のひとりが、中島聖也さんだ。ロースクールを経て、同社が初めての職場。業務上の具体的なアクションは現場で学べたが、彼が本当に知りたかったのは、西澤さんの判断基準や視点だった。「僕も若手の頃は、周囲の言動から推察を重ねて学んできたので、彼の気持ちはよくわかります」と西澤さんは語る。

部下がぶつかる壁をよく理解している西澤さんが、1on1で最も重視しているのは「思考プロセスを育てること」だ。進捗確認や相談の場にとどめず、部下の視点や判断の根拠を丁寧に掘り下げていく。なぜそう考えたのか、どんな思考でその行動に至ったのか——。問いを重ねることで、“考え方そのもの”に働きかける。

毎週30分の設定だが、最長で3時間に及んだこともある。雑談から始まり、思考の深掘りへ移行。アイスブレイクも仕事観や価値観の対話に発展する。「何が成長か」「それはなぜか」と内省を促す問いで、1on1を“学びの場”へと変えていく。

徹底しているのは「答えを言わない」姿勢だ。部下が判断に迷ったとき、まずは本人に“途中式”——自分なりの思考プロセス——があるかを確認する。ある場合はその内容を一緒に整理し、答え合わせをする。

まったく考えずに「どうしたらいいですか」と聞いてきた場合には、「その前に自分で考えて」と返す。その“考える時間”こそが、成長の種になるという信念からだ。

この育成方針の下、西澤さんは3年間、ほぼ毎週すべてのメンバーと1on1を継続してきた。対面を基本とし、時間が足りなければ会議室を取り直してでも対話を続ける。

「相手が本当に考える時間を与え、深く沈んでいく瞬間を共に過ごすことが大事なんです」(西澤さん)。

沈黙を恐れずに問いを投げかけ、考えるプロセスに寄り添う。その積み重ねが、思考に深く染み込み、やがて「なぜそうするのか」を自分の言葉で語れるようになっていく。

実践!となりの1on1

取材の途中、西澤さんと中島さんに普段通りの1on1をやってもらった。その様子を一部抜粋して紹介する。

導入(アイスブレイク)

西澤 まずはKakeaiのサイコロトークから。何が出るかな(サイコロを振る)……。今日のアイスブレイクは“苦しい時の自分なりの乗り越え方”。このテーマ、前に話したことあったっけ?

中島 いや、ないと思います。西澤さんは「あまり苦しいと思うことはない」と言いそうですね(笑)。

西澤 たしかにね(笑)。僕はきついなと思ったとき、今までで一番過酷だった時期が頭をよぎるかな。高校時代、水泳部の生活で肉体的にも精神的にも相当追い込まれていて、正直「事故ってケガして入院したら学校にいけないから、それでやっと部活を休める」とまで思ったくらい。あれを超える苦しさはないね。

8年間の司法試験で勉強漬けの日々もプレッシャーのかかるタイトな稟議承認や社内調整も、あの頃に比べたら大したことない。そう考えると精神的ハードルが下がって、そもそも苦難という認識にならないね。

中島 なるほど。今の西澤さんのスタンスにつながっているのも感じますね……。

(少しの沈黙)

中島 ……僕は“究極的に追い込まれた”経験はないからか、感情的に「苦しい」という記憶がないですね。むしろ、“悔しい”瞬間はあります。できないことに直面すると“ここは超える壁だ”ってスイッチが入るタイプで、その瞬間にモチベーションが上がります。

西澤 前向きだね。

中島 ですね(笑)。なんですかね、なんかマインドの基本がある感じですかね?

西澤 視点は違うけど、どちらも“基準”を置いている。僕は過去の経験との比較で負荷を相対化する。君は“悔しさ”をトリガーにして、越えるべき壁として定義する。

中島 西澤さんも僕も、最終的にはアウトプット、つまり、将来的な出口は何か、に落とし込んで前に進む、というのを大切にしているんですかね。未来を現実に引き直すということですね。

1on1本編

西澤 今日は何の話をしようか。そうだ、Notionは使ってる? 僕、いまめっちゃ使ってるんだけど。

中島 この前、旅行の計画で初めてNotionを使いました。それまではiCloudのメモで「Day1」「Day2」みたいに分けて書いてたんですけど、メモごとの行き来が面倒で……。Notionは、そのあたりが意外と使いやすい。ただ、やっぱり最初は慣れなくて、結構時間がかかりますね。

西澤 わかる。Notionって「便利なメモツール」って思ってるとつまずくんだよね。実は「考え方」から変えないと使いこなせない。でも一度仕組みを理解すると、活用の幅が一気に広がる。こうやって……(画面共有して中島さんに見せる)。

中島 ああ……、はい、なるほど。

西澤 僕は、自分の思考フレームやセミナー資料、日々の気づきを全部Notionに構造化して記録していて、800枚以上のスライドやメモを一元管理してる。

「契約交渉の進め方」「トラブル発生時の対応フロー」みたいにテーマや対象ごとにタグを付けてあるから、次のセミナーや社内勉強会を企画するときに過去の知見をワンクリックで呼び出して再構成できる。それをチーム全員で共有することもできそうだよ。ナレッジのデータベースから、いろんな切り口で表示を変えて呼び出せるイメージだね。

中島 それ、めちゃくちゃ業務に直結してますね。僕は西澤さんほど高度なことはやってないんですけど、さっき話してたiCloudのメモをやめて、Notionに置き換えました。

西澤 いいね。アイデアだけでなくて、他の分野でも応用できるよ。旅行のメモに使ってるなら、読書メモなんかももいいんじゃない。

中島 あー、本もメモを作ってました。全部Notionで一元管理できますよね。

西澤 しかも基本がデータベースだから、Wiki機能を使って作り込んだら、知財関連をまとめて整理できて、検索もできる。構造さえ押さえれば、今使っているプロジェクト管理もNotionひとつでいけると思うよ。ステータスや達成度もわかるようにできるし。

中島 できますね。いろんなツールを一つの場所に取り込んでるような感じで。

西澤 ○○社は業務でNotionを使っていて、チームで共有しているらしいよ。△△(プロジェクト管理ツール)はいらなくなっちゃうよね。

中島 いらないですね。僕もそう思ったんですよ(笑)。

西澤 使い込んでみないとわかんないよね(笑)。

編集部の目👀

この1on1の特徴は、何より「普段通りの会話」がそのまま成り立っていることにある。

冒頭のアイスブレイクでは、「Kakeai」のサイコロトーク機能によってランダムにお題が提示され、自分たちでは選ばないような深いテーマに自然と話が及ぶ。そうしたやりとりを通じて、互いの思考プロセスへの理解が深まっている様子がうかがえる。

Notionをテーマにした会話も、一見すると雑談のようだが、そのなかに業務への示唆が詰まっている。二人とも個人としてNotionを使っており、その使い方や考え方を1on1の場で共有していた。業務の話をしているわけではないにもかかわらず、結果的には「ツールの整理」や「情報管理の最適化」といった実務面にもつながるヒントが生まれていたのだ。

中島さんが西澤さんのツール活用や発想のプロセスに関心を向け、対話を深めていた点も印象的だった。

問いが育てる、再現性ある信頼関係とチームの自走力

雑談から始まり、問いを重ねながら部下の思考プロセスを一段ずつ掘り下げていくのが西澤さんのスタイルだ。その丁寧な対話の積み重ねには、制度では決してつくれない“関係性”と“再現性”が宿っていた。

なかでも印象的だったのは、「答えを教えない」という姿勢だ。問いかけによって考える機会を与え、沈黙をともにしながら、やがて相手の言葉で思考が語られ始めるのを待つ。このスタンスには、「育成とは思考のトレースである」という信念がにじんでいる。

対話を“仕組み”へと昇華させる工夫も見逃せない。西澤さんは自身が実践している思考の整理法やツールの活用法を1on1の中で惜しみなく共有している。その「学びを属人的なものにとどめない」文化が、ナレッジを1on1で積極的に示し合い、その得た知識でさらに自律的に行動するというサイクルを生み出しているのだろう。

こうした対話が日常に根づくことは、もはや育成施策の枠を超えている。“信頼”と“自走”が交差する同社法務部のチームビルディング、そしてその中核にある1on1の姿は、他の組織に多くの示唆をもたらすだろう。

🎙️取材協力者募集🎙️

普段の1on1を見せ合ったら、きっと面白い発見があるはず。連載「となりの1on1」では、そんな思いを抱くマネジャーと部下のペアを募集しています。

1on1はクローズドな環境で行われるため、他のマネジャーがどんなやり方をしているのかを知る機会はなかなかありません。皆様の「いつもの1on1」を共有し、同じように試行錯誤している仲間同士で学び合える場をつくっていきませんか?

取材内容:

✅ 1on1についてのインタビュー

✅ いつも通りの1on1をペアで実演

積極的に1on1に取り組んでいらっしゃる皆様、こちらのフォームから奮ってご応募ください!