「キャリアは会社任せ」からの脱却――部下が主体的に考える組織づくりの処方箋

あなたは今年も例年通り、変わり映えのしない目標設定面談を済ませるつもりだろうか。

形骸化した面談、部下の本音が見えない1on1、先送りされ続けるキャリア支援——。その結果、部下のキャリアに対する姿勢は受け身になり、自分の将来を具体的に考えなくなる。そして、それは部下の成長機会の喪失と、組織の成長鈍化をもたらすことになる。

本稿では「部下が主体的にキャリアを考える組織をいかにしてつくるか」を主題に、住友商事の実例を交えながら、理論的背景や具体的な実践ポイントを解説する。

部下が主体的にキャリアを考えないことにはワケがある

(なぜ言われたことしかやろうとしないんだろう……)

なかなか成長しない部下を見つめながら、そんなことを思うマネジャーは少なくないだろう。多くの組織で、部下が自分のキャリアを「与えられたミッションをこなすだけ」のものと捉え、自らのキャリアにもかかわらず主体的に設計しようとしないことが課題となっている。

しかし、キャリアを主体的に考えられない原因を、部下だけに求めるのは間違いだ。これには、主に以下のような組織的な要因がある。

まずは、面談の形骸化だ。上司と部下の面談は数多いが、「上から言われているから」と形式的に設定されているケースが少なくない。たとえば数字やKPIをすり合わせるだけの目標設定面談、会社や仕事の不満の話だけで終わるキャリア面談、上司からの一方的な指示に終わる1on1――。本来、これらの場は部下自身が「これからどうしたいか」を語る機会であるはずだが、そうした対話が生まれず、結果として部下は自分のキャリアを他人事のように感じてしまう。

次に、支援体制の不備がある。上司や組織が、部下のキャリアを一緒に考える時間や仕組みを十分に設けていないケースだ。そもそも前述のような面談の機会自体が少ない会社もあれば、多忙を理由に上司が部下のキャリアをともに考える時間を確保できないといった状況も見られる。

そして、信頼関係を築く場づくりの失敗がある。信頼関係のない相手に、自分の将来のキャリアを率直に語ろうと思う者はいないだろう。部下が本音を話せる職場の雰囲気がなければ、キャリアについての建設的な対話は望めない。また、仮に部下に課題があった場合でも、互いに受容的な対話の場がなければ適切なフィードバックは行われず、部下が自己を見つめ直すきっかけも失われてしまう。

このような状況では、部下はキャリアを自分事として考える機会を得られない。その結果、将来の「ありたい自分」を思い描くこともないまま、淡々と日々の業務をこなすことになり、上司は頭を抱えることになるのである。

部下のキャリアデザインは本質的な成長への道しるべ

最近多くの上場企業が「人的資本経営」を掲げ、人材投資やその成果を開示する時代になった。かつての伝統的な大企業では、人事が決定するキャリアパスに従うのが一般的であったが、近年は従業員自身がキャリアプランを描く場面が増えていると感じる上司も少なくないだろう。だが、どれほど美しい計画を立て、誰もがうらやむような制度を整えたところで、肝心の従業員が自らのキャリアを意欲的に描けなければ、本質的な成長にはつながらない。

キャリアを設計すること、言い換えればキャリアデザインとは、将来どのような姿になりたいかを思い描き、その実現に向けて職業人生を主体的に設計することである。これは社内での働き方だけでなく、将来的にどのような仕事や働き方をするかを考え、実現に向けて行動へ移すことを意味する。

しかし、そもそもキャリアデザインを考えていない人だけでなく、考えていたとしても社会情勢や企業環境の大きな変化により、キャリアの軌道修正を余儀なくされている人もいる。キャリアの理想像を描くことができれば個人のモチベーションが高まり、それが業績向上にもつながっていく。だからこそ、キャリアの「再設計」は経営が今まさに現場に求めている施策なのである。

厚生労働省の報告書『令和元年版 労働経済の分析』では、ワーク・エンゲージメントが高まるほど個人と組織の生産性が向上し得ることが示唆されている。ここに「キャリアの再設計」を経営の重要課題とする理由があり、上司に求められるのは、部下が自身の将来を自分事として捉えられるよう支援することである。

住友商事に学ぶ「キャリアを考える組織づくり」

とはいえ、「主体的にキャリアを考える組織づくり」はどのように実現すればよいだろうか。具体的な実例として、住友商事の事例を紹介しよう。

住友商事株式会社 モビリティ事業第二本部長(2023年12月当時) 北原 顕氏

コロナによるWork from homeがスタートした当初、私は部長職でしたが、「直接顔を合わせる機会が急激に少なくなったことで、メンバーの皆さんの状況や気持ちが把握しにくくなった」という実感がありました。

北原氏は、チームメンバー全員がリモートワークという状況下で、部下一人ひとりとの心理的な距離が広がっていることに危機感を覚えた。この課題意識の根底には、本部から通達されている人事的目標も影響していた。

本部の目標として昨年から「業務の再定義」と「キャリアの再設計」を掲げています。中でも特に重要なのが「キャリアの再設計」です。「キャリアの再設計」の意味することは、一人ひとりが「いつ、どのような仕事に取り組みたいかを具体的にイメージし、それを上司と共有しながら一緒に考え、そのために今の仕事を活かしていくこと」です。

ちょうどその頃、人事部主催の研修でテレワーク環境にどう向き合うべきかを学ぶ機会があり、1on1が効果的だと知りました。まずは自分の部署(約50人)で始めてみると、飲み会等でもなかなか聞けなかった話や知らなかった皆さんの一面を把握することができました。

この「キャリアの再設計」という本部目標の実現に向けて、北原氏が選んだのが1on1ミーティングだった。ここで大切なのは、「1on1ミーティングを実施すること」自体ではなく、「部下の心情を理解し、キャリアについて本人に考えてもらう環境を作る」ことである。上司から部下への問いかけがきっかけとなり、部下が主体的に自分の将来のキャリアに向き合うよう促しているのだ。

ジョブ・クラフティングと“内発的動機づけ”

部下が自分のキャリアを主体的に考え始めると、仕事への取り組み方が変化する。ここで一つ、参考になる学術的な知見を紹介しよう。

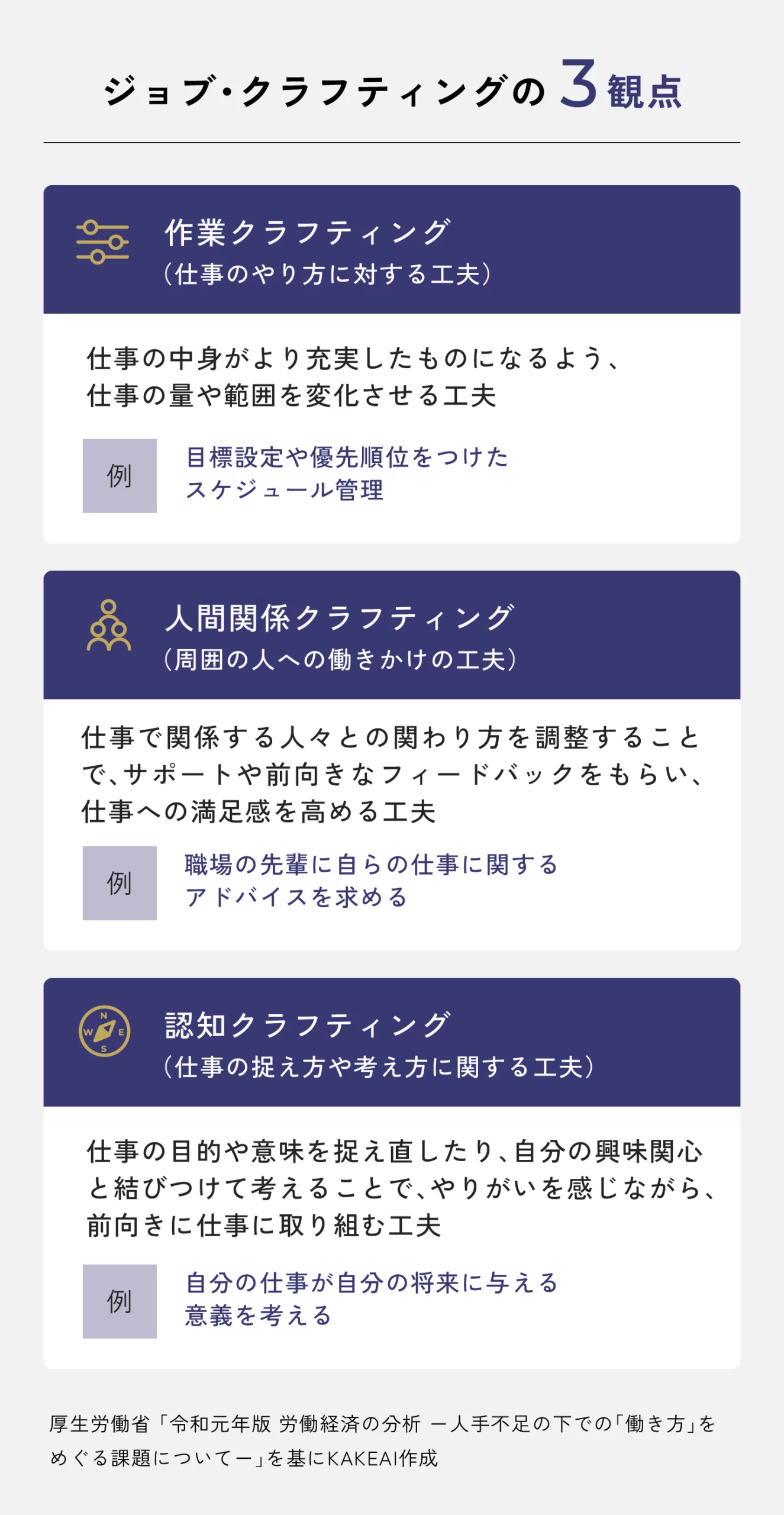

Wrzesniewski氏とDutton氏が提唱した「ジョブ・クラフティング」理論は、従業員が仕事のやりがいや満足度を高め、ワーク・エンゲージメントを向上させるための概念だ。この理論によれば、従業員は業務のやり方、周囲との関わり方、そして仕事の意味づけを主体的に再定義することで、内発的なモチベーションを引き上げることができるという。

ジョブ・クラフティングには以下の三つの観点が存在する。それは、仕事のやり方を変える「作業クラフティング」、周囲との関わり方を調整する「人間関係クラフティング」、仕事の目的や意味を捉え直す「認知クラフティング」である。

なかでも特に言及したいのは「認知クラフティング」だ。これは、仕事の目的や意味をとらえ直したり、自分の興味関心と結び付けて考えることで、やりがいを感じながら、前向きに仕事に取り組むための工夫のことである。

「ただ与えられた仕事」から「自分の目標に資する活動」へと見方を変える。この過程を上司が1on1や面談でサポートすることで、部下は自らのキャリアを言語化し、行動計画へと落とし込むようになる。そして、こうした内発的な動機づけが、最終的に部下の成長を加速させるのである。

今日から始める「主体的キャリア」づくり

さて、ではここからは、読者の職場でもすぐに使える「主体的キャリアづくり」のための実践的な5つのステップを紹介したい。

①目標設定面談に“未来”を組み込む

上司と部下が定期的に将来の話をする機会として、目標設定面談がある。これを数値目標や業務KPIだけの話し合いに閉じず、その業務が部下個人にとってどのようなスキルアップの機会となり、キャリアステージを向上させる契機となりうるかを伝える場にしよう。

そのために、「今の仕事はどんなキャリアに結びつくと思う?」「次に挑戦したい領域は何?」と毎回問いかけてみよう。企業の人材育成に詳しいKAKEAI取締役の皆川恵美も、「目標設定面談は部下のキャリアを深く考えるきっかけになる場面だ」と指摘している。

②1on1を“対話の場”に変える

「営業目標を達成するには今何をやればいいの?」といった目標ベースのコミュニケーションの仕方ではなく、「次にやりたい仕事を見すえたとき、今何を学ぶ必要があると思う?」といった、個人の成長につながるような問いを投げかけてみよう。

住友商事の北原氏は「1on1は部下側が話したいことを喋ってもらう場なので、自分から話さないようにしています」と話している。このように、上司は聞き手に回り、部下が自分の言葉で語ることができる環境を整えていくのが良いだろう。

③部下が気づいていない強み・課題をフィードバック

部下本人が見落としている能力や行動特性があれば、客観的な視点で伝えよう。特に、一生懸命業務をこなしている部下が見えていない点についてフィードバックすることが大切だ。たとえば、周りの人へのケアの頻度が落ちていること、あるいは気づいていない課題があることに対して、「ここには改善や工夫の余地があるよ」といった投げかけが必要である。スキル面だけでなく、コミュニケーションや周囲への配慮なども含めて指摘することで、キャリア形成に必要な“視界”が広がるだろう。

④長期的ビジョンを細分化する

将来ありたい姿を考えたときに、「海外で働きたい」「経営に携わりたい」というのは抽象度が高すぎる。こうした本人の希望を、上司との対話を通じて、可能な限り具体的な部署・役職・スキル要件に落とし込むことが大切だ。

先述の北原氏は、「『○○グループ会社の●●さんが担っている仕事を、□年■月までに自分がやってみたい』といったレベルで明確にする」ことで、自分がその仕事をするには何が足りなくて、それまでに今から何をすべきなのかについて深めることができると述べている。将来ビジョンを明確にすればするほど、部下は自分に足りないモノに気付き、行動を起こしやすくなるのである。

⑤継続的なフォローアップをする

ここまでの話から分かるとおり、キャリア設計は地道な対話や本人の深い思索を通じて進めていくものである。定期的な面談や1on1を通じて、部下の立てたアクションプランの進捗や学びを上司がチェックし、修正を重ねることが大切だ。北原氏も、単なる「会話」ではなく、双方が真正面から向き合い考えを深める「対話」の重要性を強調している。

部下のキャリアを「他人事」から「自分事」へと変えていく——。これは一朝一夕には実現できないものの、上司と部下が継続的な対話を重ねることで必ず達成できるゴールである。本稿で紹介した5つのステップを、日々の業務や1on1、面談の中に少しずつ取り入れていくことで、部下は自らのキャリアを主体的に考え、行動を起こすようになるだろう。そして、それこそが組織の持続的な成長への近道となるのである。

部下が主体的にキャリアを考えないことにはワケがある

(なぜ言われたことしかやろうとしないんだろう……)

なかなか成長しない部下を見つめながら、そんなことを思うマネジャーは少なくないだろう。多くの組織で、部下が自分のキャリアを「与えられたミッションをこなすだけ」のものと捉え、自らのキャリアにもかかわらず主体的に設計しようとしないことが課題となっている。

しかし、キャリアを主体的に考えられない原因を、部下だけに求めるのは間違いだ。これには、主に以下のような組織的な要因がある。

まずは、面談の形骸化だ。上司と部下の面談は数多いが、「上から言われているから」と形式的に設定されているケースが少なくない。たとえば数字やKPIをすり合わせるだけの目標設定面談、会社や仕事の不満の話だけで終わるキャリア面談、上司からの一方的な指示に終わる1on1――。本来、これらの場は部下自身が「これからどうしたいか」を語る機会であるはずだが、そうした対話が生まれず、結果として部下は自分のキャリアを他人事のように感じてしまう。

次に、支援体制の不備がある。上司や組織が、部下のキャリアを一緒に考える時間や仕組みを十分に設けていないケースだ。そもそも前述のような面談の機会自体が少ない会社もあれば、多忙を理由に上司が部下のキャリアをともに考える時間を確保できないといった状況も見られる。

そして、信頼関係を築く場づくりの失敗がある。信頼関係のない相手に、自分の将来のキャリアを率直に語ろうと思う者はいないだろう。部下が本音を話せる職場の雰囲気がなければ、キャリアについての建設的な対話は望めない。また、仮に部下に課題があった場合でも、互いに受容的な対話の場がなければ適切なフィードバックは行われず、部下が自己を見つめ直すきっかけも失われてしまう。

このような状況では、部下はキャリアを自分事として考える機会を得られない。その結果、将来の「ありたい自分」を思い描くこともないまま、淡々と日々の業務をこなすことになり、上司は頭を抱えることになるのである。

部下のキャリアデザインは本質的な成長への道しるべ

最近多くの上場企業が「人的資本経営」を掲げ、人材投資やその成果を開示する時代になった。かつての伝統的な大企業では、人事が決定するキャリアパスに従うのが一般的であったが、近年は従業員自身がキャリアプランを描く場面が増えていると感じる上司も少なくないだろう。だが、どれほど美しい計画を立て、誰もがうらやむような制度を整えたところで、肝心の従業員が自らのキャリアを意欲的に描けなければ、本質的な成長にはつながらない。

キャリアを設計すること、言い換えればキャリアデザインとは、将来どのような姿になりたいかを思い描き、その実現に向けて職業人生を主体的に設計することである。これは社内での働き方だけでなく、将来的にどのような仕事や働き方をするかを考え、実現に向けて行動へ移すことを意味する。

しかし、そもそもキャリアデザインを考えていない人だけでなく、考えていたとしても社会情勢や企業環境の大きな変化により、キャリアの軌道修正を余儀なくされている人もいる。キャリアの理想像を描くことができれば個人のモチベーションが高まり、それが業績向上にもつながっていく。だからこそ、キャリアの「再設計」は経営が今まさに現場に求めている施策なのである。

厚生労働省の報告書『令和元年版 労働経済の分析』では、ワーク・エンゲージメントが高まるほど個人と組織の生産性が向上し得ることが示唆されている。ここに「キャリアの再設計」を経営の重要課題とする理由があり、上司に求められるのは、部下が自身の将来を自分事として捉えられるよう支援することである。

住友商事に学ぶ「キャリアを考える組織づくり」

とはいえ、「主体的にキャリアを考える組織づくり」はどのように実現すればよいだろうか。具体的な実例として、住友商事の事例を紹介しよう。

住友商事株式会社 モビリティ事業第二本部長(2023年12月当時) 北原 顕氏

コロナによるWork from homeがスタートした当初、私は部長職でしたが、「直接顔を合わせる機会が急激に少なくなったことで、メンバーの皆さんの状況や気持ちが把握しにくくなった」という実感がありました。

北原氏は、チームメンバー全員がリモートワークという状況下で、部下一人ひとりとの心理的な距離が広がっていることに危機感を覚えた。この課題意識の根底には、本部から通達されている人事的目標も影響していた。

本部の目標として昨年から「業務の再定義」と「キャリアの再設計」を掲げています。中でも特に重要なのが「キャリアの再設計」です。「キャリアの再設計」の意味することは、一人ひとりが「いつ、どのような仕事に取り組みたいかを具体的にイメージし、それを上司と共有しながら一緒に考え、そのために今の仕事を活かしていくこと」です。

ちょうどその頃、人事部主催の研修でテレワーク環境にどう向き合うべきかを学ぶ機会があり、1on1が効果的だと知りました。まずは自分の部署(約50人)で始めてみると、飲み会等でもなかなか聞けなかった話や知らなかった皆さんの一面を把握することができました。

この「キャリアの再設計」という本部目標の実現に向けて、北原氏が選んだのが1on1ミーティングだった。ここで大切なのは、「1on1ミーティングを実施すること」自体ではなく、「部下の心情を理解し、キャリアについて本人に考えてもらう環境を作る」ことである。上司から部下への問いかけがきっかけとなり、部下が主体的に自分の将来のキャリアに向き合うよう促しているのだ。

ジョブ・クラフティングと“内発的動機づけ”

部下が自分のキャリアを主体的に考え始めると、仕事への取り組み方が変化する。ここで一つ、参考になる学術的な知見を紹介しよう。

Wrzesniewski氏とDutton氏が提唱した「ジョブ・クラフティング」理論は、従業員が仕事のやりがいや満足度を高め、ワーク・エンゲージメントを向上させるための概念だ。この理論によれば、従業員は業務のやり方、周囲との関わり方、そして仕事の意味づけを主体的に再定義することで、内発的なモチベーションを引き上げることができるという。

ジョブ・クラフティングには以下の三つの観点が存在する。それは、仕事のやり方を変える「作業クラフティング」、周囲との関わり方を調整する「人間関係クラフティング」、仕事の目的や意味を捉え直す「認知クラフティング」である。

なかでも特に言及したいのは「認知クラフティング」だ。これは、仕事の目的や意味をとらえ直したり、自分の興味関心と結び付けて考えることで、やりがいを感じながら、前向きに仕事に取り組むための工夫のことである。

「ただ与えられた仕事」から「自分の目標に資する活動」へと見方を変える。この過程を上司が1on1や面談でサポートすることで、部下は自らのキャリアを言語化し、行動計画へと落とし込むようになる。そして、こうした内発的な動機づけが、最終的に部下の成長を加速させるのである。

今日から始める「主体的キャリア」づくり

さて、ではここからは、読者の職場でもすぐに使える「主体的キャリアづくり」のための実践的な5つのステップを紹介したい。

①目標設定面談に“未来”を組み込む

上司と部下が定期的に将来の話をする機会として、目標設定面談がある。これを数値目標や業務KPIだけの話し合いに閉じず、その業務が部下個人にとってどのようなスキルアップの機会となり、キャリアステージを向上させる契機となりうるかを伝える場にしよう。

そのために、「今の仕事はどんなキャリアに結びつくと思う?」「次に挑戦したい領域は何?」と毎回問いかけてみよう。企業の人材育成に詳しいKAKEAI取締役の皆川恵美も、「目標設定面談は部下のキャリアを深く考えるきっかけになる場面だ」と指摘している。

②1on1を“対話の場”に変える

「営業目標を達成するには今何をやればいいの?」といった目標ベースのコミュニケーションの仕方ではなく、「次にやりたい仕事を見すえたとき、今何を学ぶ必要があると思う?」といった、個人の成長につながるような問いを投げかけてみよう。

住友商事の北原氏は「1on1は部下側が話したいことを喋ってもらう場なので、自分から話さないようにしています」と話している。このように、上司は聞き手に回り、部下が自分の言葉で語ることができる環境を整えていくのが良いだろう。

③部下が気づいていない強み・課題をフィードバック

部下本人が見落としている能力や行動特性があれば、客観的な視点で伝えよう。特に、一生懸命業務をこなしている部下が見えていない点についてフィードバックすることが大切だ。たとえば、周りの人へのケアの頻度が落ちていること、あるいは気づいていない課題があることに対して、「ここには改善や工夫の余地があるよ」といった投げかけが必要である。スキル面だけでなく、コミュニケーションや周囲への配慮なども含めて指摘することで、キャリア形成に必要な“視界”が広がるだろう。

④長期的ビジョンを細分化する

将来ありたい姿を考えたときに、「海外で働きたい」「経営に携わりたい」というのは抽象度が高すぎる。こうした本人の希望を、上司との対話を通じて、可能な限り具体的な部署・役職・スキル要件に落とし込むことが大切だ。

先述の北原氏は、「『○○グループ会社の●●さんが担っている仕事を、□年■月までに自分がやってみたい』といったレベルで明確にする」ことで、自分がその仕事をするには何が足りなくて、それまでに今から何をすべきなのかについて深めることができると述べている。将来ビジョンを明確にすればするほど、部下は自分に足りないモノに気付き、行動を起こしやすくなるのである。

⑤継続的なフォローアップをする

ここまでの話から分かるとおり、キャリア設計は地道な対話や本人の深い思索を通じて進めていくものである。定期的な面談や1on1を通じて、部下の立てたアクションプランの進捗や学びを上司がチェックし、修正を重ねることが大切だ。北原氏も、単なる「会話」ではなく、双方が真正面から向き合い考えを深める「対話」の重要性を強調している。

部下のキャリアを「他人事」から「自分事」へと変えていく——。これは一朝一夕には実現できないものの、上司と部下が継続的な対話を重ねることで必ず達成できるゴールである。本稿で紹介した5つのステップを、日々の業務や1on1、面談の中に少しずつ取り入れていくことで、部下は自らのキャリアを主体的に考え、行動を起こすようになるだろう。そして、それこそが組織の持続的な成長への近道となるのである。