人材マネジメント

「パフェ行きません?」飲み会なし時代に“仲良くなる”最適解

職場における飲み会の意義が問い直される中、仕事仲間との関係づくりをどう進めればよいか模索している人も少なくないだろう。

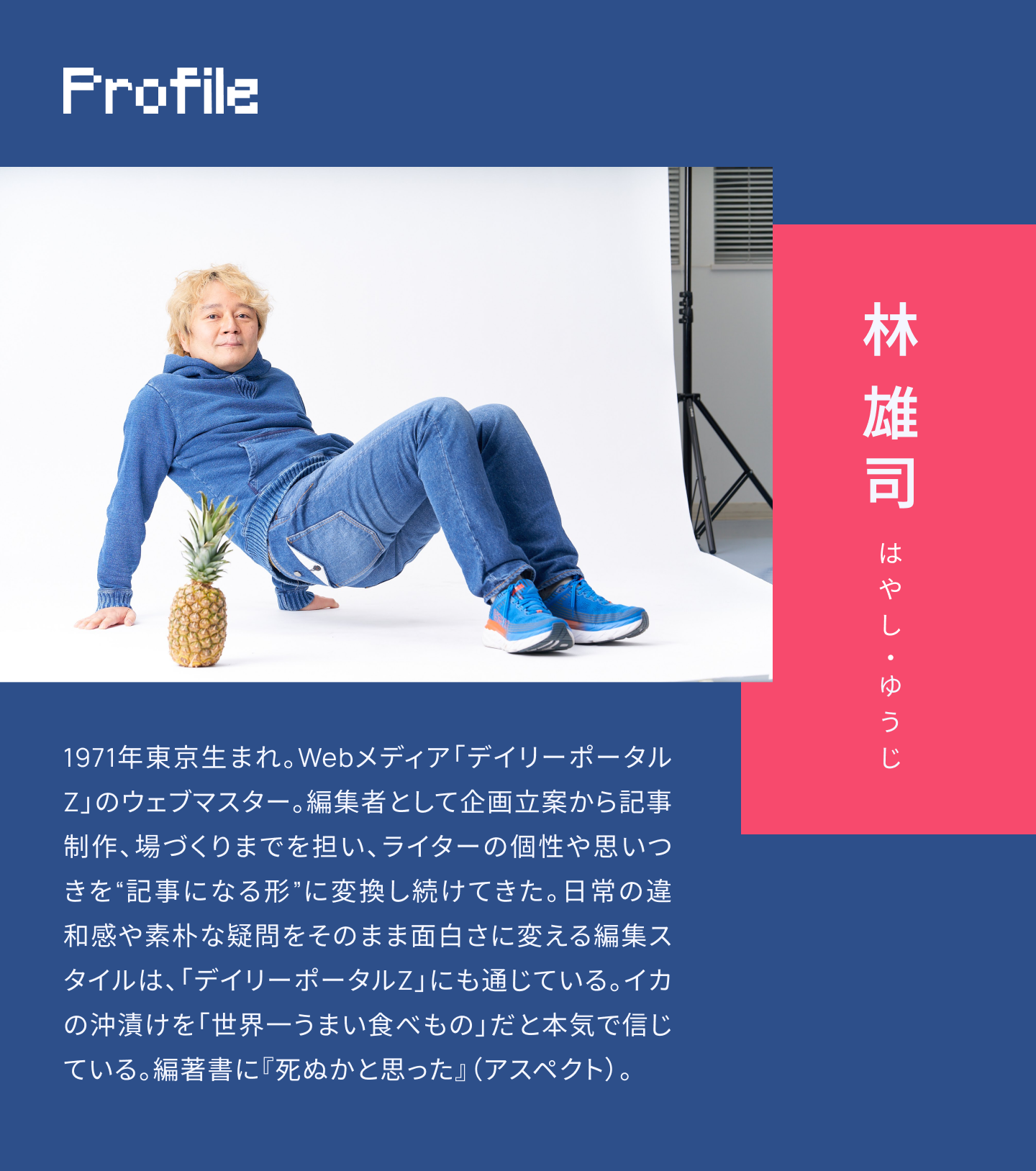

深夜まで続く飲み会を、週1回のペースで繰り返していたのは、「デイリーポータルZ」ウェブマスターの林雄司さんだ。「デイリーポータルZ」は、日常の疑問や素朴な好奇心を記事にする老舗Webメディアで、企画の実験性の高さなどから多くのファンを獲得している。林さんは本メディアの編集長として、複数のライターと企画をつくり、記事を世に送り出す役割を担ってきた。

5年前の断酒をきっかけに、林さんは「飲み会がなくても人と仲良くなる方法」を、真剣に考えるようになった。

編集の仕事では、企画を出し、試し、形にしていく過程で、編集者と書き手の距離の近さが仕事のスピードや質に直結する。雑談の中からアイデアが生まれ、ちょっとした勢いで「それ、やってみよう」と話が進むことも少なくない。だからこそ、飲み会が成立しなくなった今、「関係性をどうつくるか」は切実なテーマだった。

「このあと、パフェ食べませんか?」

そんな一言から見えてきたのは、飲み会に代わる“場”の条件と、マネジャーが人を誘うときに必要な「理由」の設計だった。林さんの実体験をもとに、飲み会なし時代の現実的なチームビルディングをひもとく。

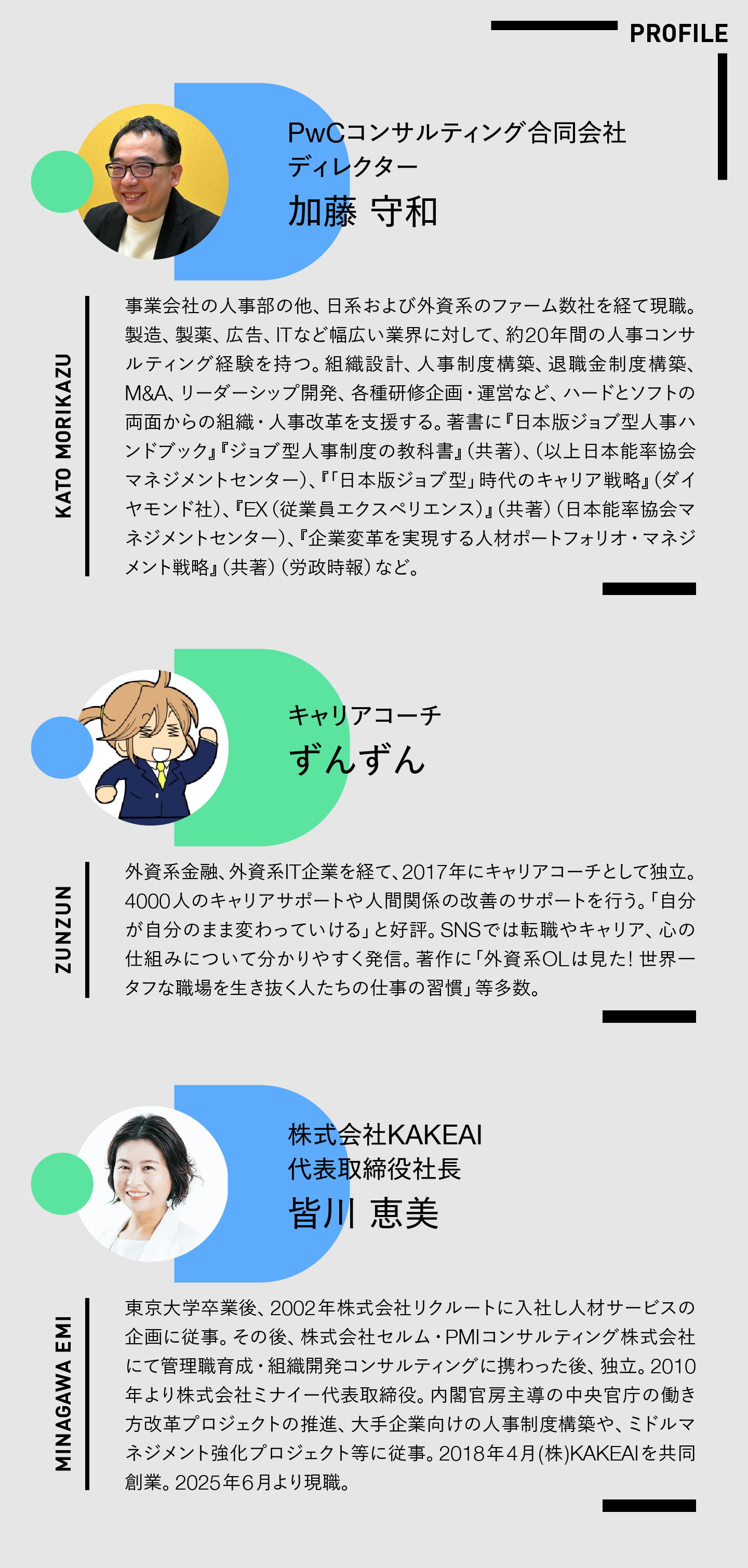

「罰ゲーム」に陥らない人たちは何が違うのか。ミドルマネジャーたちの「生命線」

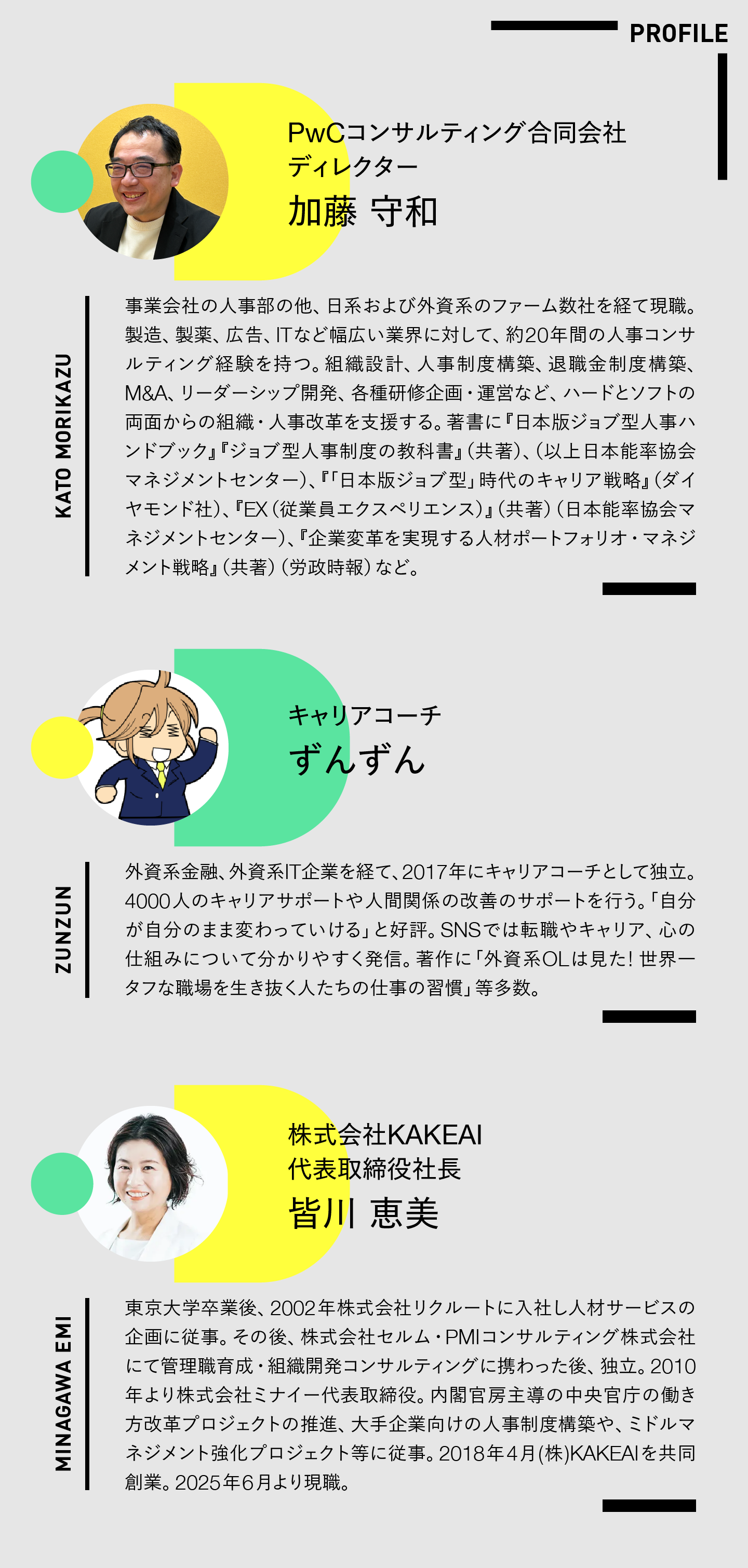

PwCコンサルティングの加藤守和氏、キャリアコーチのずんずん氏、KAKEAI代表取締役社長・皆川恵美による鼎談の中編。

前編では、メンバーのパフォーマンスマネジメントと感情ケアの両立が重要な論点となりました。今回は、その両立を支える営みとなる「対話」の価値を掘り下げます。

部下が求めているのは共感か、それとも別のものか。多様性の時代にマネジャーは何を磨くべきか。三者によるマネジャー論はどこまでも広がっていきます——。

その発言、地雷です。1on1を台無しにする発言と、良い対話のつくり方

「今日はどんな話ができるだろう」と意気込んだ1on1の場で、上司の発言にがっかりしたことはないでしょうか。

本記事では、部下から寄せられた“実際にあったがっかり発言”をもとに、どんな言葉が1on1を壊し、なぜすれ違いが生まれるのかを丁寧に紐解きます。そして、上司・部下の双方がすぐに実践できる「1on1を良い時間に変えるコツ」を紹介します。

1on1は、上司が評価する場でも、部下が愚痴を言う場でもありません。互いの意図を理解し合い、一緒に作り上げる“上司と部下の共同作業”です。がっかり発言の裏側には、実は改善のヒントが隠れています。明日の1on1を、今日より少しよくするための材料として、ぜひ参考にしてみてください。

業務委託人材が真価を発揮する1on1実践法

マーケティングの高度化、複雑なプロダクト開発、AIを使った新規企画など、いまや社内人材だけではプロジェクトが回りづらい状況が広がっている。

こうした背景から、外部のプロ人材がプロジェクトに参画する機会は増えている。しかし、業務委託という雇用関係でも主従関係でもないからこそ、従来のマネジメントは通用しにくい。そのなかでエンゲージメントを高め、モチベーションを維持することは、チームの成果を大きく左右する。

この記事では、外部人材と信頼を築きながら成果を上げるためにマネジャーが取るべきアプローチを整理し、1on1の実践ヒントやチェックリストを紹介する。

.webp)

.webp)

.webp)