今さら聞けない『働き方改革』2024年問題から企業が備えるべき体制まで

少子高齢化の進行と人手不足、さらにはテクノロジーの進化による働き方の多様化が進むなかで、重要性が高まる「働き方改革」。そのポイントをわかりやすく解説します。

働き方改革とは何か?

一般に「働き方改革」は、国が掲げる「長時間労働の是正」「多様な働き方の推進」「女性や高齢者など幅広い人材の活躍促進」といった目標を総合的に実現していくための政策を指しています。

少子高齢化が進む中で、人手不足が一段と深刻化する日本社会においては、これまでのように長時間労働でカバーする働き方を続けることが難しくなりました。加えて、過労死やメンタルヘルス不調といった問題も社会問題化し、健康経営やワークライフバランスへの関心が高まっています。

こうした背景を踏まえ、政府は働き方改革関連法を成立させ、労働時間の上限規制や有給休暇取得の義務化などを盛り込みました。「以前から労働条件には注意している」「うちは規模が小さいのでまだ大丈夫」と考える経営者もいるかもしれませんが、実際には企業規模を問わず徹底した対応が求められています。

そもそも働き方改革の目的は、「労働時間を短くすること」そのものではなく、「限られた時間内で生産性を高め、働く人々の幸福度と企業の競争力を同時に向上させること」です。そのためには、これまでの文化や評価制度、管理手法を大きく変える必要があるかもしれません。

働き方改革はいつから始まったのか?

働き方改革関連法の主な改正項目が施行されたのは2019年4月からです。

まず時間外労働の上限規制については、2019年4月に大企業から適用が始まり、翌2020年4月から中小企業にも同様の規制が導入されました。

一方、「年5日の有給休暇取得義務」は企業規模を問わず2019年4月から施行されており、「同一労働同一賃金」は2020年4月に大企業、2021年4月に中小企業へ段階的に適用されています。

こうした段階的な施行スケジュールは、大企業と比較して経営資源の少ない中小企業にも対応の準備期間を設けるためですが、いざ施行されれば厳格に規制が適用される点は変わりません。

歴史的に振り返ると、日本では戦後の高度経済成長期やバブル経済期を通じて「長時間労働で成果を出す」ことが美徳とされてきた風潮が色濃く残っていました。

しかし、少子高齢化の進展や社会環境の変化により、長時間労働を前提とする成長モデルが立ち行かなくなり、今後さらに法規制や労務管理の厳格化が進む可能性も指摘されています。時代の流れを適切に見極め、自社の労働環境や評価制度を見直す好機を逃さないことが重要です。

働き方改革が必要とされる背景は何か?

日本が働き方改革を強く推し進める最大の要因は、少子高齢化による労働力不足です。

生産年齢人口が減少の一途をたどる中、企業は人材不足を解消するために、女性や高齢者、外国人など多様な人材の活用に本腰を入れざるを得なくなっています。また、長時間労働による過労死やうつ病などが社会的に大きな問題となり、健康経営への取り組みを通じて従業員の健康を守ることが企業の大きな責任と見なされ始めました。

同時に、日本は先進国の中でも労働生産性が低いと指摘されています。例えば、日本生産性本部がOECDデータベースなどをもとに毎年計測・分析を行い、公表している「労働生産性の国際比較」の2024年版によれば、日本の時間当たり労働生産性は56.8ドル(5379円)でOECD加盟38カ国中29位と下位に位置しています。(参考:労働生産性の国際比較2024)

付加価値を生み出す働き方へシフトするには、これまでのように「長時間労働でカバーする」スタイルを変え、多様な働き方を取り入れながら効率的に成果を上げるしくみを作り上げていくことが重要です。

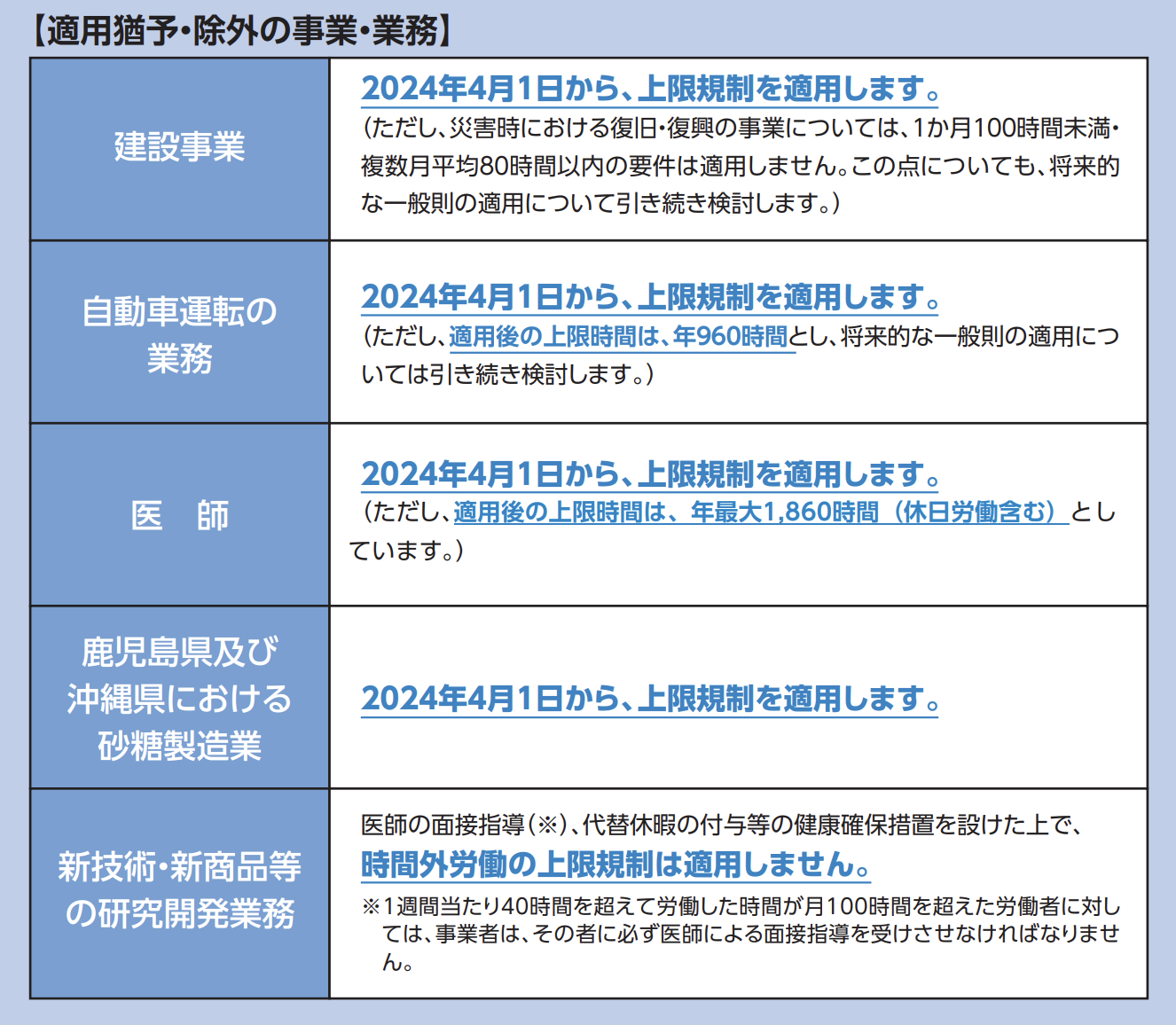

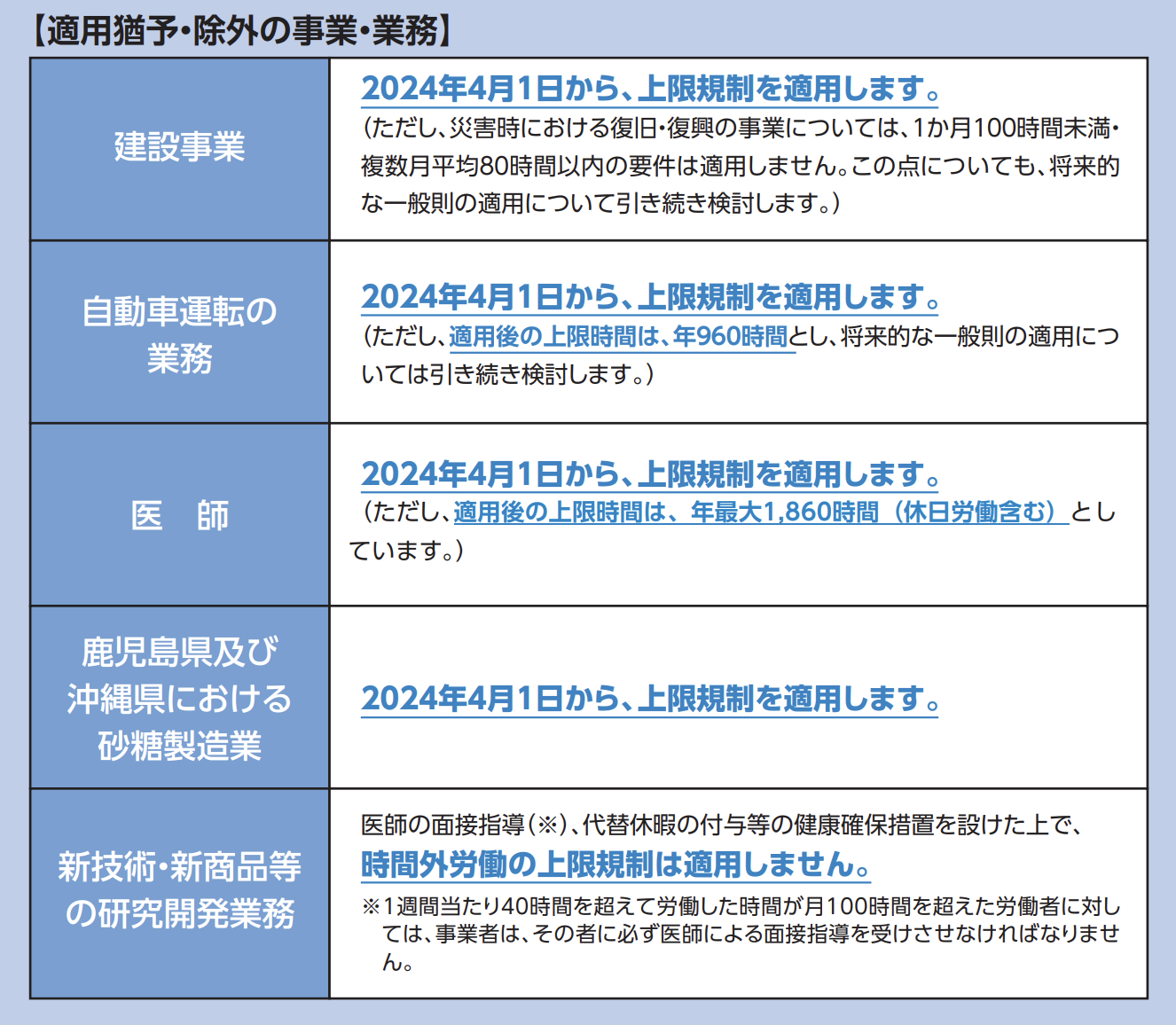

働き方改革関連法の「2024年問題」とは何か?

「2024年問題」とは、働き方改革関連法のうち、運送業(トラックドライバー)や建設業、医療業界などで2019年4月から5年間の猶予があった時間外労働の上限規制が、2024年4月に本格的に適用されることを指します。特にトラックドライバーの労働時間が短くなる影響は大きく、物流業界だけでなく、企業や消費者にも広く波及することが懸念されてきました。

参照:https://www.mhlw.go.jp/content/001140961.pdf

2025年に入って1年近くが経過した今、これらの業界では長時間労働の是正と業務量とのバランスに苦慮する事例が増え始めました。

たとえばトラック運送業では、もともと深刻だったドライバー不足がさらに表面化し、残業時間の制約によって運行計画の見直しや人員体制の再構築が急務となっています。一部では荷主と交渉を重ねながら配送スケジュールを分散させる取り組みが進められていますが、依然として労働時間と輸送需要のバランスを取るのは容易ではありません。

建設業でも、工期の繁閑の波が大きいという業界特性ゆえに、短期集中で作業を詰め込む従来の慣行を大幅に変えざるを得ず、工程管理に一層の工夫が求められています。

医療の現場では、夜勤や休日出勤を含む特殊なシフトを再検討する動きが進んでおり、人手不足の病院やクリニックでは特に深刻な課題となっています。ただし、医師の場合は特例措置があるものの、早い段階から夜勤や当直の改善策を模索しなければならない状況に変わりはありません。

こうした規制強化の影響は、特定の業界にとどまらない可能性があります。運送・物流の面で遅れが生じれば、製造業や小売業など幅広い企業のサプライチェーンにも支障が出る恐れがあります。

働き方改革における三つのポイント

働き方改革関連法には多くの改正点がありますが、特に重要なものとして下記の三つがが挙げられます。

①時間外労働の上限規制

②有給休暇の取得義務化

③同一労働同一賃金の推進

①時間外労働の上限規制

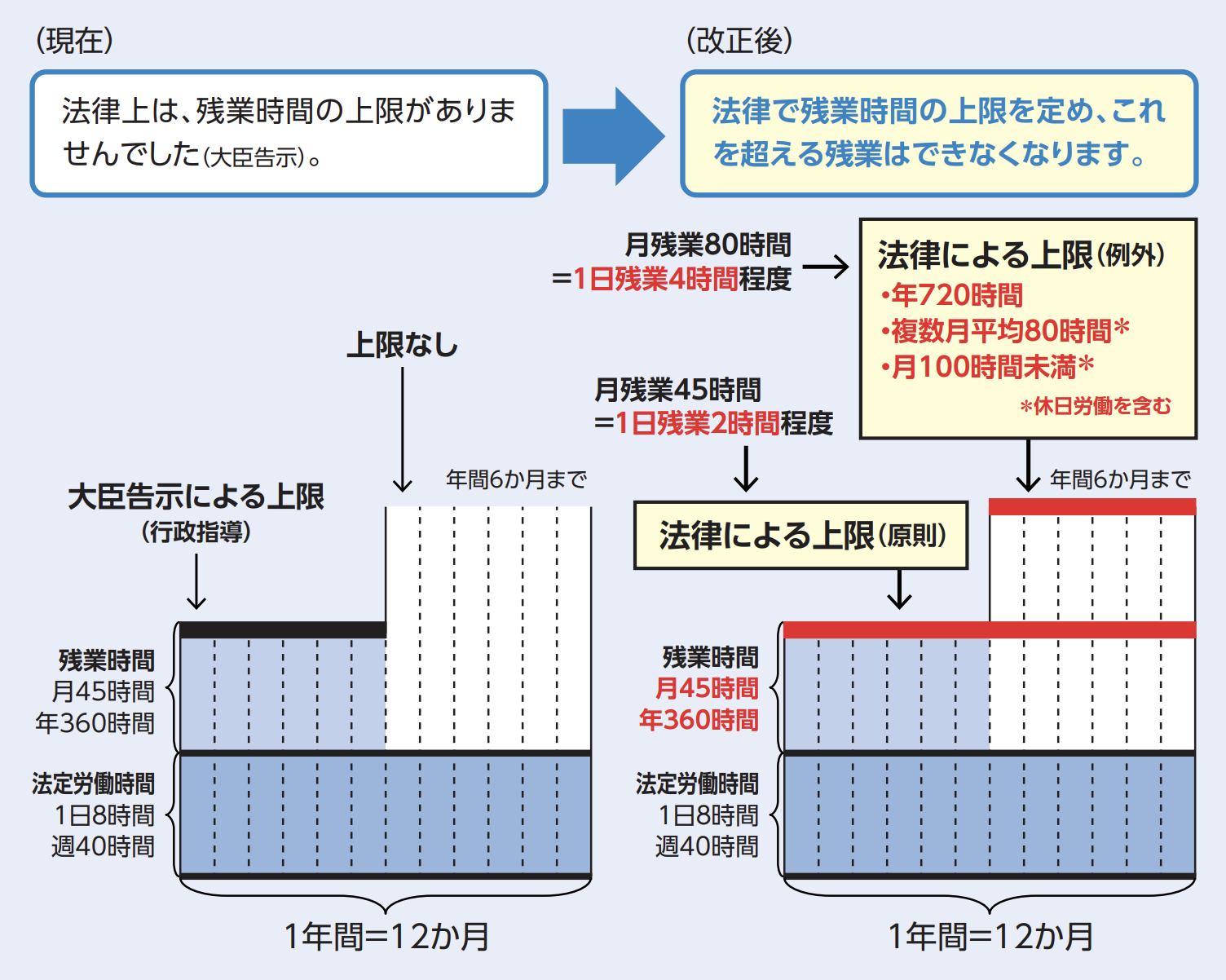

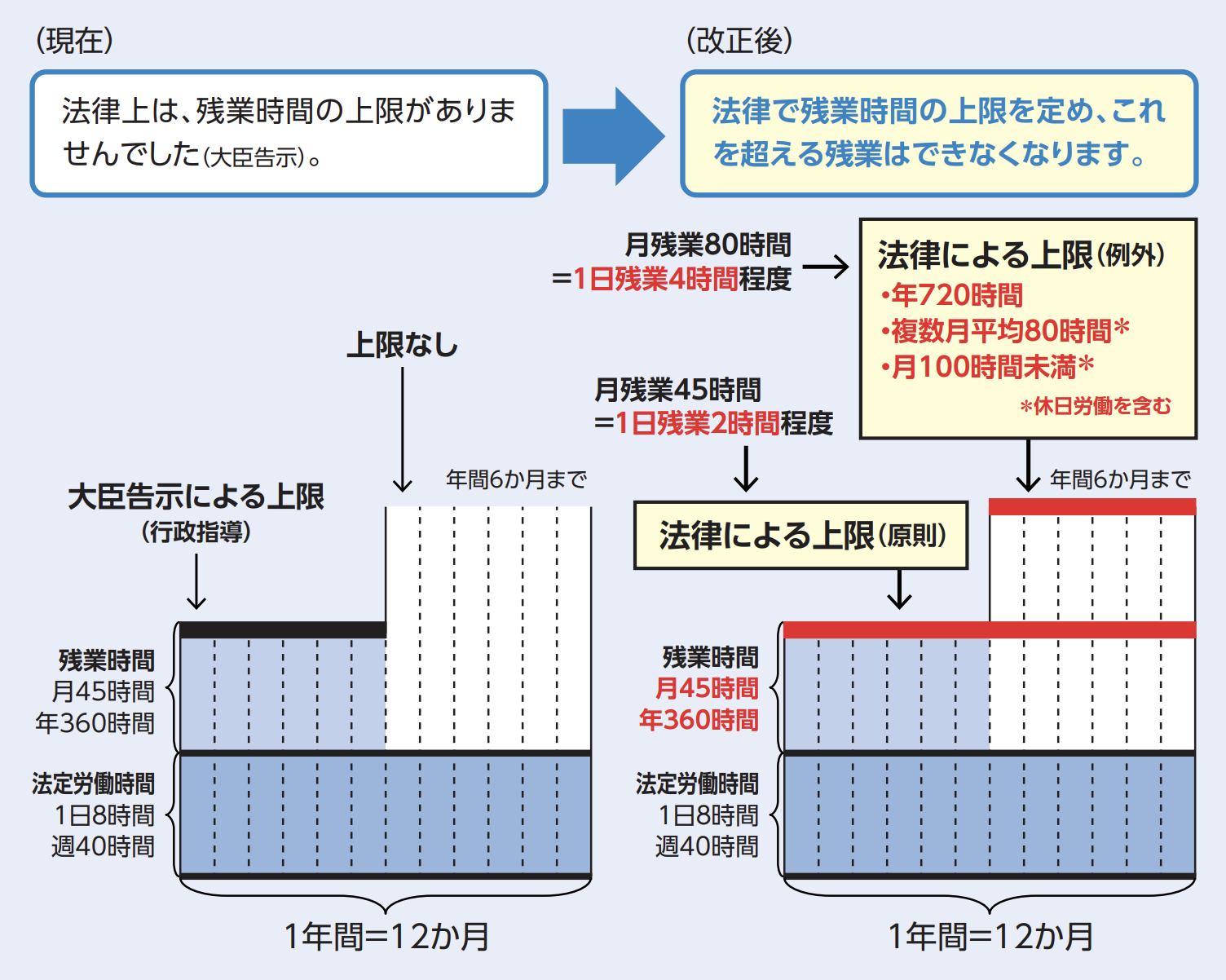

これまではいわゆる「36(サブロク)協定」を結んでいれば、実質的に残業時間の上限がありませんでした。しかし、働き方改革法案により時間外労働には具体的な上限が設けられています。

<残業時間の上限>

原則:

✅ 月45時間・年360時間

特別条項(臨時的な事情がある場合):

✅ 月45時間超の残業は1年につき年間6回まで

✅ 年間上限:720時間

✅ 月あたり:残業と休日労働の合計は月100時間未満

✅ 2~6カ月の平均:残業と休日労働を含めて1カ月あたり80時間以内

https://www.mhlw.go.jp/content/001140961.pdf

②有給休暇の取得義務化

労働基準法が改正により、法定の年次有給休暇が10日以上付与される労働者については、使用者に「年5日の有給休暇を必ず取得させる」義務が課されました。

取得させる方法

📍 労働者自らの請求

📍 計画年休(企業と労働者代表の計画協定による一斉付与など)

📍 使用者による時季指定

労働者ごとの年次有給休暇の付与日(基準日)から1年以内に、このうち少なくとも5日を取得させなければなりません。

③同一労働同一賃金

もうひとつ大きな改正ポイントとして注目されるのが「同一労働同一賃金」です。正社員と非正規社員との不合理な待遇差を是正し、公平な人事・賃金制度を整備する動きが加速しています。企業によっては、就業規則の変更や賃金規定の見直しを進めなければならず、コンプライアンスリスクが高まっています。

働き方改革のメリットとデメリットは何か?

働き方改革は、企業と従業員の双方にとって大きな変化をもたらします。まずは働き方改革の主なメリットを二つ紹介します。

🌹生産性向上

メリットの一つは生産性の向上が挙げられます。必要以上に長時間労働をさせないしくみの中で、短い時間でいかに成果を出すかが問われるため、自然と業務の効率化が進むことが期待されます。

🌹ワークライフバランスの改善

柔軟な働き方や休暇取得促進によって従業員のワークライフバランスが改善され、社員満足度が上がることで離職率を下げやすくなる点も大きな利点です。企業側としては、こうした取り組みによるブランディング効果や人材確保のしやすさなど、プラス面が増えると考えられます。

続いてはデメリットです。よく指摘されるのが以下の二つです。

❌ 制度導入にかかるコスト増

❌ コミュニケーション不足のリスク

たとえばテレワークを導入した場合、適切なITツールを導入しなければ情報共有の効率が落ち、職場の一体感が損なわれる恐れがあります。また、評価制度を時間から成果へと移行する過程で、一時的に混乱が生じたり、現場が形だけの改革に疲弊したりするケースもあるため、しっかりと計画を立てて改革を進める必要があります。

働き方改革の具体的な取り組み事例は?

実際に働き方改革を成功させている企業には、大企業と中小企業のそれぞれでユニークな工夫があります。

大企業では、フレックスタイム制の大幅拡充やテレワークの積極活用を打ち出し、社員が出退勤時間を柔軟に設定できるようにして通勤ラッシュを避けると同時にオフィスコストを削減する試みが進んでいます。

DX(デジタルトランスフォーメーション)に力を入れ、オンライン会議やチャットツールの導入を徹底することで、在宅でも問題なく業務が回る環境を整えている企業も少なくありません。

中小企業の例としては、副業を解禁して社員のスキルアップや収入増をサポートし、結果的に採用競争力を高めているケースがあります。

また、毎週決まった曜日をノー残業デーに設定し、経営陣や管理職が率先して退社することで、社員も心理的に早く帰りやすい雰囲気を作り出す取り組みも好評です。

こうした施策によって、実際に社員の残業時間が減少し、離職率が下がったほか、業績が伸びた事例も見られます。いずれも、ただ制度を整備するだけでなく、現場の声を聞きながら継続的に改善している点が成功の秘訣です。

以下では、実際に働き方改革を積極的に推進し、成果を上げている具体的な企業名とその取り組みを紹介します。

■LINEヤフー

インターネット関連サービス大手のLINEヤフー株式会社は、2022年1月から社員がオフィス以外の場所でも働ける「どこでもオフィス」というリモートワーク制度を導入していました。週に複数回の在宅勤務や遠隔地での勤務を認めたり、育児・介護と仕事の両立を図ったりすることで、社員の離職率低下に寄与。さらに、社内コミュニケーションをスムーズにするためのチャットツールやオンライン会議システムも整備しているため、出社しなくても部門間の連携がしやすい環境を実現しました。ただし、2025年4月からはフルリモートを廃止し、全社員に原則月1回以上の出社を義務付けるなど、オフィス回帰の動きが強まっています。

参考:

https://service.jinjibu.jp/news/detl/20704/

https://digital.asahi.com/articles/ASSDJ26L0SDJULFA00HM.html

■Microsoft Japan

日本マイクロソフトでは「Work Life Choice Challenge 2019 Summer」として、週休3日制のトライアルを実施し話題になりました。具体的には、1カ月間の試験期間中に毎週金曜日を休業日に設定し、給与は変えずに労働時間を短縮するという取り組みを行ったところ、生産性が40%向上、電気代は23%削減、印刷量58.7%減など、コスト削減や効率化に成功。長時間労働を前提としない働き方がパフォーマンスを向上させる可能性を示す事例として注目されました。

参考:

https://www.aabri.com/VC2020Manuscripts/VC20032.pdf

■サイボウズ株式会社

サイボウズは、多様な働き方を支援する「100人100通りの働き方」を提唱し、優秀な人材の採用・定着に成功してきました。しかし、この表現が「働き方が完全に自由」と誤解されることが増えたため、より適切な考え方として「100人100通りのマッチング」へとシフトすることを発表。この新たな方針では、チームの生産性とメンバーの幸福を両立させるために、「やるべきこと」と「やりたいこと」のバランスを重視しています。企業の業務ニーズと個々の働き方の希望を最適にマッチングさせることで、持続可能な働き方を実現することを目指す新しい取り組みが始まっています。

参考:

https://cybozu.backstage.cybozu.co.jp/n/nbed016b6a224

■ウィルゲート

SEOやコンテンツマーケティング支援を行うウィルゲートは、週4日テレワーク・週1日オフィスを導入し、状況に応じてフルテレワークにも対応。また、生産性向上を目的に2023年から全社でフレックスタイム制度を導入し、社員が最も集中できる時間帯に働ける環境を整えています。さらに、2024年6月からは、社員が最適なテレワーク環境を自由にカスタマイズできるプラットフォーム「リモートHQ」を導入し、負担軽減と生産性向上に取り組んでいます。このような取り組みが評価され、「2023年版 日本における『働きがいのある会社』ランキング」では、中規模部門で第22位に選出されました。

参考:

https://www.willgate.co.jp/career/culture/

働き方改革を進める上での課題や問題点は何か?

働き方改革が停滞する背景には、表面的な制度設計だけでは改善しきれない組織文化や評価制度、従業員マインドといった「目に見えにくい」要素が大きく影響しています。特に日本企業には「長時間働いてこそ価値がある」という根性論や年功序列の考え方が根強く残っており、新しい働き方を受け入れる土壌が十分に整っていないのです。ここでは、働き方改革を進めるうえで企業が直面しがちな課題や問題点を三つの視点から整理し、その対策の方向性を探ります。

①根強い文化と経営者の懸念

まず大きな壁となるのが、日本企業に広く浸透している「長時間労働でこそ成果を出す」という考え方です。短時間で効率よく成果を上げる働き方を導入しようとしても、年功序列や根性論が支配的な組織風土のなかでは、なかなか定着しにくいのが現状です。

さらに、中小企業の経営者は「新しい制度を導入すればコストが増大し、経営を圧迫するのではないか」という懸念が強く、結果として、働き方改革そのものを先送りしてしまうケースもあります。そのまま放置すれば、気づかぬうちに労働基準法違反を招くリスクもあり、早めの対応が求められます。

②評価制度とトップダウンの落とし穴

二つ目は、評価制度が成果主義に十分対応していないという問題です。テレワークなどによって管理職の目が届きにくくなる中、曖昧な基準や不透明なプロセスのまま評価を行うと、社員の不満やモチベーション低下を招きやすくなります。

また、経営層のトップダウンだけで改革を押し進めると、現場から「形だけの施策」「ただの管理強化」とみなされる危険性があります。現場の実情や意見を反映しないまま制度をデザインしてしまうと、組織全体の納得感を得られず、逆に混乱を招く結果にもなりかねません。

③ 従業員側の意識やスキルの不足

三つ目の視点として見逃せないのが、従業員側の意識やスキル不足です。長年続いてきた「指示待ち型」の働き方から脱却し、自律的に時間や業務をマネジメントする必要があるにもかかわらず、「どう行動すればいいかわからない」と戸惑う社員も少なくありません。

特にDXの流れが加速する中、オンライン会議やクラウドツールの活用が苦手な従業員が多いと、生産性向上が思うように進まないケースがあります。こうしたリテラシーやマインドセットのギャップを埋めるためには、適切な研修やOJT、社内サポート体制の整備が不可欠です。

働き方改革を成功させるポイント

1. 経営層の強いコミットメントと現場巻き込み

持続的な働き方改革を実現するためには、まず経営トップの強いコミットメントが欠かせません。「これからの時代に必要な投資だ」と明確に打ち出すことで、組織全体の意識がポジティブな方向へ変わりやすくなります。加えて、各部署や管理職が率先してリーダーシップを発揮し、現場の声を丁寧に拾いながら制度を柔軟に修正する仕組みを整えることも重要です。

2. 公平かつ透明性の高い評価制度

評価制度や人材育成の方針を見直し、成果や行動プロセスを正しく評価する仕組みを整えましょう。テレワークやフレックスタイムなどの柔軟な働き方でも、「公正かつ納得感ある評価を受けられる」という安心感が社員のモチベーション維持に直結します。その際には業務プロセスのデジタル化を進め、残業時間や成果を定量的に把握できるDXを活用すると効果的です。

3. 従業員の主体性を育む1on1や対話型マネジメント

制度を整えるだけでなく、1on1(ワンオンワン)ミーティングの定期実施などを通じて従業員との対話を重ねることが、改革の本質的な成功要因となります。

プライベートも含めた課題やキャリア志向を聞き取り、適切なフィードバックを提供すれば、テレワーク下でもコミュニケーション不足を防ぎ、従業員の主体性を引き出すことができます。上司からの一方的な指示ではなく、相互理解にもとづくコーチング型のマネジメントへと移行することで、イノベーションや生産性向上を促進できるでしょう。

働き方改革の推進に活用できる助成金や補助金は何か?

働き方改革を進める際、厚生労働省などが用意している助成金や補助金をうまく活用すれば、企業の財政的な負担を軽減できます。

たとえば厚労省の「働き方改革推進支援助成金」は、労働時間の短縮や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもので、多くの企業が注目しています。

働き方改革推進支援助成金には、具体的には下記の四つのコースがあります。

📌 労働時間短縮・年休促進支援

📌 勤務間インターバル導入

📌 業種別課題対応

📌 団体推進

(※公募期間は年度ごとに変動し、本文中の締切情報も更新される可能性があります。常に最新の情報を厚生労働省公式サイトで確認してください。)

また、愛知県豊田市の「豊田市働き方改革推進支援補助金」や山口県防府市の「防府市多様な働き方推進事業費補助金」など、自治体独自の助成制度も存在します。

要件や締切は自治体によって異なるため、申請前に必ず公式サイトで最新情報をチェックしましょう。経営層や管理職はこうした助成金をうまく活用し、評価制度や業務プロセス、人材育成の見直しに伴うコストをカバーすることが望まれます。

働き方改革の今後の展望と企業が備えるべき体制は何か?

今後も少子高齢化の進行と人手不足、さらにはテクノロジーの進化による働き方の多様化が進むなかで、働き方改革はますます重要性を増していくでしょう。特に2024年問題が顕在化し、業界を問わず厳しい労務管理が求められる時代においては、従来のビジネスモデルだけでは対応しきれなくなっています。

企業としては、単発の制度導入で終わらせるのではなく、継続的にPDCAサイクルを回しながら、組織文化を少しずつアップデートし続けることが肝心です。経営者や管理職が率先して取り組む姿勢を示すと同時に、従業員の意見を踏まえて柔軟に制度を調整していくことが、働き方改革を定着させる大きな鍵になります。

変化の激しい時代を勝ち抜いていくためには、「働き方改革=単なるコスト増」ではなく、企業を持続的に成長させるための戦略的投資と捉え、継続的に改善を図る姿勢が不可欠です。

働き方改革とは何か?

一般に「働き方改革」は、国が掲げる「長時間労働の是正」「多様な働き方の推進」「女性や高齢者など幅広い人材の活躍促進」といった目標を総合的に実現していくための政策を指しています。

少子高齢化が進む中で、人手不足が一段と深刻化する日本社会においては、これまでのように長時間労働でカバーする働き方を続けることが難しくなりました。加えて、過労死やメンタルヘルス不調といった問題も社会問題化し、健康経営やワークライフバランスへの関心が高まっています。

こうした背景を踏まえ、政府は働き方改革関連法を成立させ、労働時間の上限規制や有給休暇取得の義務化などを盛り込みました。「以前から労働条件には注意している」「うちは規模が小さいのでまだ大丈夫」と考える経営者もいるかもしれませんが、実際には企業規模を問わず徹底した対応が求められています。

そもそも働き方改革の目的は、「労働時間を短くすること」そのものではなく、「限られた時間内で生産性を高め、働く人々の幸福度と企業の競争力を同時に向上させること」です。そのためには、これまでの文化や評価制度、管理手法を大きく変える必要があるかもしれません。

働き方改革はいつから始まったのか?

働き方改革関連法の主な改正項目が施行されたのは2019年4月からです。

まず時間外労働の上限規制については、2019年4月に大企業から適用が始まり、翌2020年4月から中小企業にも同様の規制が導入されました。

一方、「年5日の有給休暇取得義務」は企業規模を問わず2019年4月から施行されており、「同一労働同一賃金」は2020年4月に大企業、2021年4月に中小企業へ段階的に適用されています。

こうした段階的な施行スケジュールは、大企業と比較して経営資源の少ない中小企業にも対応の準備期間を設けるためですが、いざ施行されれば厳格に規制が適用される点は変わりません。

歴史的に振り返ると、日本では戦後の高度経済成長期やバブル経済期を通じて「長時間労働で成果を出す」ことが美徳とされてきた風潮が色濃く残っていました。

しかし、少子高齢化の進展や社会環境の変化により、長時間労働を前提とする成長モデルが立ち行かなくなり、今後さらに法規制や労務管理の厳格化が進む可能性も指摘されています。時代の流れを適切に見極め、自社の労働環境や評価制度を見直す好機を逃さないことが重要です。

働き方改革が必要とされる背景は何か?

日本が働き方改革を強く推し進める最大の要因は、少子高齢化による労働力不足です。

生産年齢人口が減少の一途をたどる中、企業は人材不足を解消するために、女性や高齢者、外国人など多様な人材の活用に本腰を入れざるを得なくなっています。また、長時間労働による過労死やうつ病などが社会的に大きな問題となり、健康経営への取り組みを通じて従業員の健康を守ることが企業の大きな責任と見なされ始めました。

同時に、日本は先進国の中でも労働生産性が低いと指摘されています。例えば、日本生産性本部がOECDデータベースなどをもとに毎年計測・分析を行い、公表している「労働生産性の国際比較」の2024年版によれば、日本の時間当たり労働生産性は56.8ドル(5379円)でOECD加盟38カ国中29位と下位に位置しています。(参考:労働生産性の国際比較2024)

付加価値を生み出す働き方へシフトするには、これまでのように「長時間労働でカバーする」スタイルを変え、多様な働き方を取り入れながら効率的に成果を上げるしくみを作り上げていくことが重要です。

働き方改革関連法の「2024年問題」とは何か?

「2024年問題」とは、働き方改革関連法のうち、運送業(トラックドライバー)や建設業、医療業界などで2019年4月から5年間の猶予があった時間外労働の上限規制が、2024年4月に本格的に適用されることを指します。特にトラックドライバーの労働時間が短くなる影響は大きく、物流業界だけでなく、企業や消費者にも広く波及することが懸念されてきました。

参照:https://www.mhlw.go.jp/content/001140961.pdf

2025年に入って1年近くが経過した今、これらの業界では長時間労働の是正と業務量とのバランスに苦慮する事例が増え始めました。

たとえばトラック運送業では、もともと深刻だったドライバー不足がさらに表面化し、残業時間の制約によって運行計画の見直しや人員体制の再構築が急務となっています。一部では荷主と交渉を重ねながら配送スケジュールを分散させる取り組みが進められていますが、依然として労働時間と輸送需要のバランスを取るのは容易ではありません。

建設業でも、工期の繁閑の波が大きいという業界特性ゆえに、短期集中で作業を詰め込む従来の慣行を大幅に変えざるを得ず、工程管理に一層の工夫が求められています。

医療の現場では、夜勤や休日出勤を含む特殊なシフトを再検討する動きが進んでおり、人手不足の病院やクリニックでは特に深刻な課題となっています。ただし、医師の場合は特例措置があるものの、早い段階から夜勤や当直の改善策を模索しなければならない状況に変わりはありません。

こうした規制強化の影響は、特定の業界にとどまらない可能性があります。運送・物流の面で遅れが生じれば、製造業や小売業など幅広い企業のサプライチェーンにも支障が出る恐れがあります。

働き方改革における三つのポイント

働き方改革関連法には多くの改正点がありますが、特に重要なものとして下記の三つがが挙げられます。

①時間外労働の上限規制

②有給休暇の取得義務化

③同一労働同一賃金の推進

①時間外労働の上限規制

これまではいわゆる「36(サブロク)協定」を結んでいれば、実質的に残業時間の上限がありませんでした。しかし、働き方改革法案により時間外労働には具体的な上限が設けられています。

<残業時間の上限>

原則:

✅ 月45時間・年360時間

特別条項(臨時的な事情がある場合):

✅ 月45時間超の残業は1年につき年間6回まで

✅ 年間上限:720時間

✅ 月あたり:残業と休日労働の合計は月100時間未満

✅ 2~6カ月の平均:残業と休日労働を含めて1カ月あたり80時間以内

https://www.mhlw.go.jp/content/001140961.pdf

②有給休暇の取得義務化

労働基準法が改正により、法定の年次有給休暇が10日以上付与される労働者については、使用者に「年5日の有給休暇を必ず取得させる」義務が課されました。

取得させる方法

📍 労働者自らの請求

📍 計画年休(企業と労働者代表の計画協定による一斉付与など)

📍 使用者による時季指定

労働者ごとの年次有給休暇の付与日(基準日)から1年以内に、このうち少なくとも5日を取得させなければなりません。

③同一労働同一賃金

もうひとつ大きな改正ポイントとして注目されるのが「同一労働同一賃金」です。正社員と非正規社員との不合理な待遇差を是正し、公平な人事・賃金制度を整備する動きが加速しています。企業によっては、就業規則の変更や賃金規定の見直しを進めなければならず、コンプライアンスリスクが高まっています。

働き方改革のメリットとデメリットは何か?

働き方改革は、企業と従業員の双方にとって大きな変化をもたらします。まずは働き方改革の主なメリットを二つ紹介します。

🌹生産性向上

メリットの一つは生産性の向上が挙げられます。必要以上に長時間労働をさせないしくみの中で、短い時間でいかに成果を出すかが問われるため、自然と業務の効率化が進むことが期待されます。

🌹ワークライフバランスの改善

柔軟な働き方や休暇取得促進によって従業員のワークライフバランスが改善され、社員満足度が上がることで離職率を下げやすくなる点も大きな利点です。企業側としては、こうした取り組みによるブランディング効果や人材確保のしやすさなど、プラス面が増えると考えられます。

続いてはデメリットです。よく指摘されるのが以下の二つです。

❌ 制度導入にかかるコスト増

❌ コミュニケーション不足のリスク

たとえばテレワークを導入した場合、適切なITツールを導入しなければ情報共有の効率が落ち、職場の一体感が損なわれる恐れがあります。また、評価制度を時間から成果へと移行する過程で、一時的に混乱が生じたり、現場が形だけの改革に疲弊したりするケースもあるため、しっかりと計画を立てて改革を進める必要があります。

働き方改革の具体的な取り組み事例は?

実際に働き方改革を成功させている企業には、大企業と中小企業のそれぞれでユニークな工夫があります。

大企業では、フレックスタイム制の大幅拡充やテレワークの積極活用を打ち出し、社員が出退勤時間を柔軟に設定できるようにして通勤ラッシュを避けると同時にオフィスコストを削減する試みが進んでいます。

DX(デジタルトランスフォーメーション)に力を入れ、オンライン会議やチャットツールの導入を徹底することで、在宅でも問題なく業務が回る環境を整えている企業も少なくありません。

中小企業の例としては、副業を解禁して社員のスキルアップや収入増をサポートし、結果的に採用競争力を高めているケースがあります。

また、毎週決まった曜日をノー残業デーに設定し、経営陣や管理職が率先して退社することで、社員も心理的に早く帰りやすい雰囲気を作り出す取り組みも好評です。

こうした施策によって、実際に社員の残業時間が減少し、離職率が下がったほか、業績が伸びた事例も見られます。いずれも、ただ制度を整備するだけでなく、現場の声を聞きながら継続的に改善している点が成功の秘訣です。

以下では、実際に働き方改革を積極的に推進し、成果を上げている具体的な企業名とその取り組みを紹介します。

■LINEヤフー

インターネット関連サービス大手のLINEヤフー株式会社は、2022年1月から社員がオフィス以外の場所でも働ける「どこでもオフィス」というリモートワーク制度を導入していました。週に複数回の在宅勤務や遠隔地での勤務を認めたり、育児・介護と仕事の両立を図ったりすることで、社員の離職率低下に寄与。さらに、社内コミュニケーションをスムーズにするためのチャットツールやオンライン会議システムも整備しているため、出社しなくても部門間の連携がしやすい環境を実現しました。ただし、2025年4月からはフルリモートを廃止し、全社員に原則月1回以上の出社を義務付けるなど、オフィス回帰の動きが強まっています。

参考:

https://service.jinjibu.jp/news/detl/20704/

https://digital.asahi.com/articles/ASSDJ26L0SDJULFA00HM.html

■Microsoft Japan

日本マイクロソフトでは「Work Life Choice Challenge 2019 Summer」として、週休3日制のトライアルを実施し話題になりました。具体的には、1カ月間の試験期間中に毎週金曜日を休業日に設定し、給与は変えずに労働時間を短縮するという取り組みを行ったところ、生産性が40%向上、電気代は23%削減、印刷量58.7%減など、コスト削減や効率化に成功。長時間労働を前提としない働き方がパフォーマンスを向上させる可能性を示す事例として注目されました。

参考:

https://www.aabri.com/VC2020Manuscripts/VC20032.pdf

■サイボウズ株式会社

サイボウズは、多様な働き方を支援する「100人100通りの働き方」を提唱し、優秀な人材の採用・定着に成功してきました。しかし、この表現が「働き方が完全に自由」と誤解されることが増えたため、より適切な考え方として「100人100通りのマッチング」へとシフトすることを発表。この新たな方針では、チームの生産性とメンバーの幸福を両立させるために、「やるべきこと」と「やりたいこと」のバランスを重視しています。企業の業務ニーズと個々の働き方の希望を最適にマッチングさせることで、持続可能な働き方を実現することを目指す新しい取り組みが始まっています。

参考:

https://cybozu.backstage.cybozu.co.jp/n/nbed016b6a224

■ウィルゲート

SEOやコンテンツマーケティング支援を行うウィルゲートは、週4日テレワーク・週1日オフィスを導入し、状況に応じてフルテレワークにも対応。また、生産性向上を目的に2023年から全社でフレックスタイム制度を導入し、社員が最も集中できる時間帯に働ける環境を整えています。さらに、2024年6月からは、社員が最適なテレワーク環境を自由にカスタマイズできるプラットフォーム「リモートHQ」を導入し、負担軽減と生産性向上に取り組んでいます。このような取り組みが評価され、「2023年版 日本における『働きがいのある会社』ランキング」では、中規模部門で第22位に選出されました。

参考:

https://www.willgate.co.jp/career/culture/

働き方改革を進める上での課題や問題点は何か?

働き方改革が停滞する背景には、表面的な制度設計だけでは改善しきれない組織文化や評価制度、従業員マインドといった「目に見えにくい」要素が大きく影響しています。特に日本企業には「長時間働いてこそ価値がある」という根性論や年功序列の考え方が根強く残っており、新しい働き方を受け入れる土壌が十分に整っていないのです。ここでは、働き方改革を進めるうえで企業が直面しがちな課題や問題点を三つの視点から整理し、その対策の方向性を探ります。

①根強い文化と経営者の懸念

まず大きな壁となるのが、日本企業に広く浸透している「長時間労働でこそ成果を出す」という考え方です。短時間で効率よく成果を上げる働き方を導入しようとしても、年功序列や根性論が支配的な組織風土のなかでは、なかなか定着しにくいのが現状です。

さらに、中小企業の経営者は「新しい制度を導入すればコストが増大し、経営を圧迫するのではないか」という懸念が強く、結果として、働き方改革そのものを先送りしてしまうケースもあります。そのまま放置すれば、気づかぬうちに労働基準法違反を招くリスクもあり、早めの対応が求められます。

②評価制度とトップダウンの落とし穴

二つ目は、評価制度が成果主義に十分対応していないという問題です。テレワークなどによって管理職の目が届きにくくなる中、曖昧な基準や不透明なプロセスのまま評価を行うと、社員の不満やモチベーション低下を招きやすくなります。

また、経営層のトップダウンだけで改革を押し進めると、現場から「形だけの施策」「ただの管理強化」とみなされる危険性があります。現場の実情や意見を反映しないまま制度をデザインしてしまうと、組織全体の納得感を得られず、逆に混乱を招く結果にもなりかねません。

③ 従業員側の意識やスキルの不足

三つ目の視点として見逃せないのが、従業員側の意識やスキル不足です。長年続いてきた「指示待ち型」の働き方から脱却し、自律的に時間や業務をマネジメントする必要があるにもかかわらず、「どう行動すればいいかわからない」と戸惑う社員も少なくありません。

特にDXの流れが加速する中、オンライン会議やクラウドツールの活用が苦手な従業員が多いと、生産性向上が思うように進まないケースがあります。こうしたリテラシーやマインドセットのギャップを埋めるためには、適切な研修やOJT、社内サポート体制の整備が不可欠です。

働き方改革を成功させるポイント

1. 経営層の強いコミットメントと現場巻き込み

持続的な働き方改革を実現するためには、まず経営トップの強いコミットメントが欠かせません。「これからの時代に必要な投資だ」と明確に打ち出すことで、組織全体の意識がポジティブな方向へ変わりやすくなります。加えて、各部署や管理職が率先してリーダーシップを発揮し、現場の声を丁寧に拾いながら制度を柔軟に修正する仕組みを整えることも重要です。

2. 公平かつ透明性の高い評価制度

評価制度や人材育成の方針を見直し、成果や行動プロセスを正しく評価する仕組みを整えましょう。テレワークやフレックスタイムなどの柔軟な働き方でも、「公正かつ納得感ある評価を受けられる」という安心感が社員のモチベーション維持に直結します。その際には業務プロセスのデジタル化を進め、残業時間や成果を定量的に把握できるDXを活用すると効果的です。

3. 従業員の主体性を育む1on1や対話型マネジメント

制度を整えるだけでなく、1on1(ワンオンワン)ミーティングの定期実施などを通じて従業員との対話を重ねることが、改革の本質的な成功要因となります。

プライベートも含めた課題やキャリア志向を聞き取り、適切なフィードバックを提供すれば、テレワーク下でもコミュニケーション不足を防ぎ、従業員の主体性を引き出すことができます。上司からの一方的な指示ではなく、相互理解にもとづくコーチング型のマネジメントへと移行することで、イノベーションや生産性向上を促進できるでしょう。

働き方改革の推進に活用できる助成金や補助金は何か?

働き方改革を進める際、厚生労働省などが用意している助成金や補助金をうまく活用すれば、企業の財政的な負担を軽減できます。

たとえば厚労省の「働き方改革推進支援助成金」は、労働時間の短縮や年次有給休暇の促進に向けた環境整備等に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するもので、多くの企業が注目しています。

働き方改革推進支援助成金には、具体的には下記の四つのコースがあります。

📌 労働時間短縮・年休促進支援

📌 勤務間インターバル導入

📌 業種別課題対応

📌 団体推進

(※公募期間は年度ごとに変動し、本文中の締切情報も更新される可能性があります。常に最新の情報を厚生労働省公式サイトで確認してください。)

また、愛知県豊田市の「豊田市働き方改革推進支援補助金」や山口県防府市の「防府市多様な働き方推進事業費補助金」など、自治体独自の助成制度も存在します。

要件や締切は自治体によって異なるため、申請前に必ず公式サイトで最新情報をチェックしましょう。経営層や管理職はこうした助成金をうまく活用し、評価制度や業務プロセス、人材育成の見直しに伴うコストをカバーすることが望まれます。

働き方改革の今後の展望と企業が備えるべき体制は何か?

今後も少子高齢化の進行と人手不足、さらにはテクノロジーの進化による働き方の多様化が進むなかで、働き方改革はますます重要性を増していくでしょう。特に2024年問題が顕在化し、業界を問わず厳しい労務管理が求められる時代においては、従来のビジネスモデルだけでは対応しきれなくなっています。

企業としては、単発の制度導入で終わらせるのではなく、継続的にPDCAサイクルを回しながら、組織文化を少しずつアップデートし続けることが肝心です。経営者や管理職が率先して取り組む姿勢を示すと同時に、従業員の意見を踏まえて柔軟に制度を調整していくことが、働き方改革を定着させる大きな鍵になります。

変化の激しい時代を勝ち抜いていくためには、「働き方改革=単なるコスト増」ではなく、企業を持続的に成長させるための戦略的投資と捉え、継続的に改善を図る姿勢が不可欠です。