キーパーソン・インタビュー

1on1を「スマート」にしてはならない。AI時代に人間が守るべき「一線」とは

「お互い炎上ギリギリのラインを攻めてたんですね(笑)」

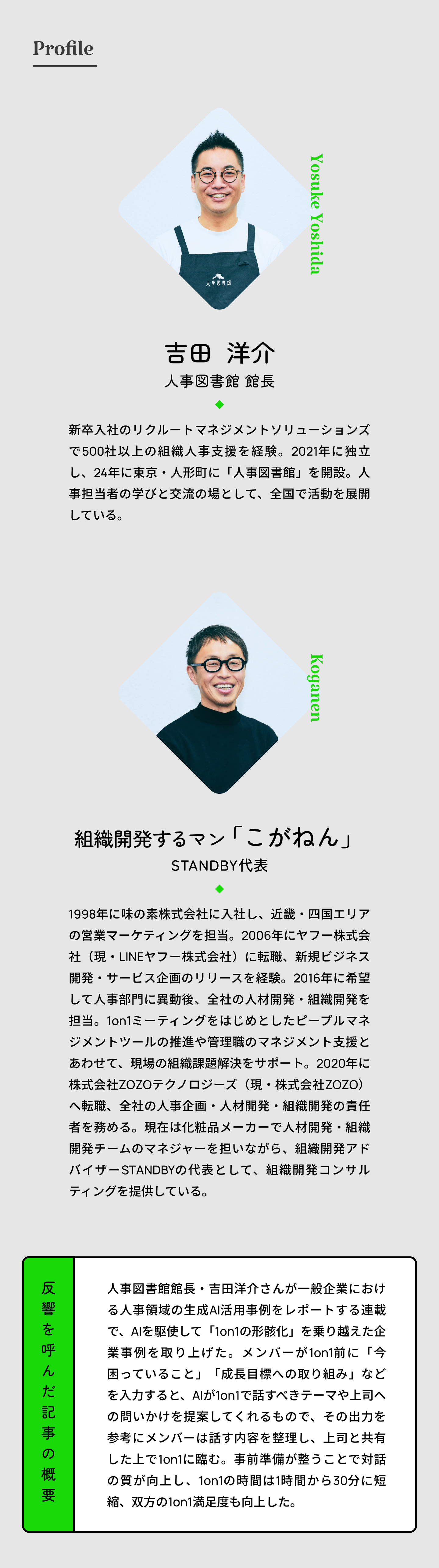

そう言って大きく笑うのは、人事界隈のインフルエンサー・組織開発するマン「こがねん」さん。人事図書館館長・吉田洋介さんが1on1総研で発表した連載記事に対し、こがねんさんがX上で疑問を呈したことをきっかけに、両者が意見を交える対談が実現しました。

前編では、両者の1on1原体験、形骸化のパターン、こがねんさんが覚えた「違和感」の正体に迫りました。

後編でこがねんさんの口から飛び出したのは「1on1はもっと失敗していい」「マネジャーとメンバーは喧嘩した方がいい」という過激な提案。議論は「観察」と「胆力」、そしてAI時代に人間が担うべき領域へと広がっていきます——。

(ファシリテート:下元陽/撮影:小池大介)

.webp)

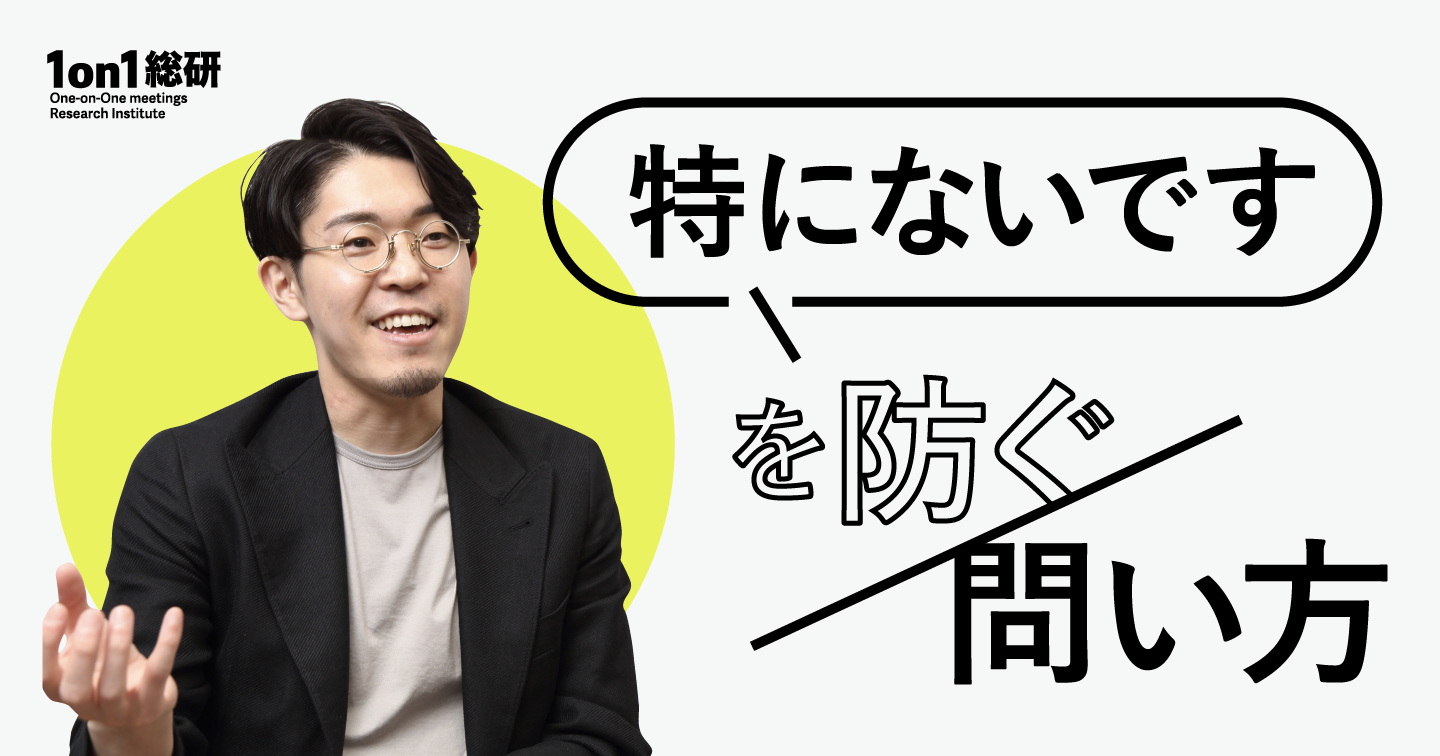

1on1にAIをどこまで介入させて良いのか——プロ人事2人の激論

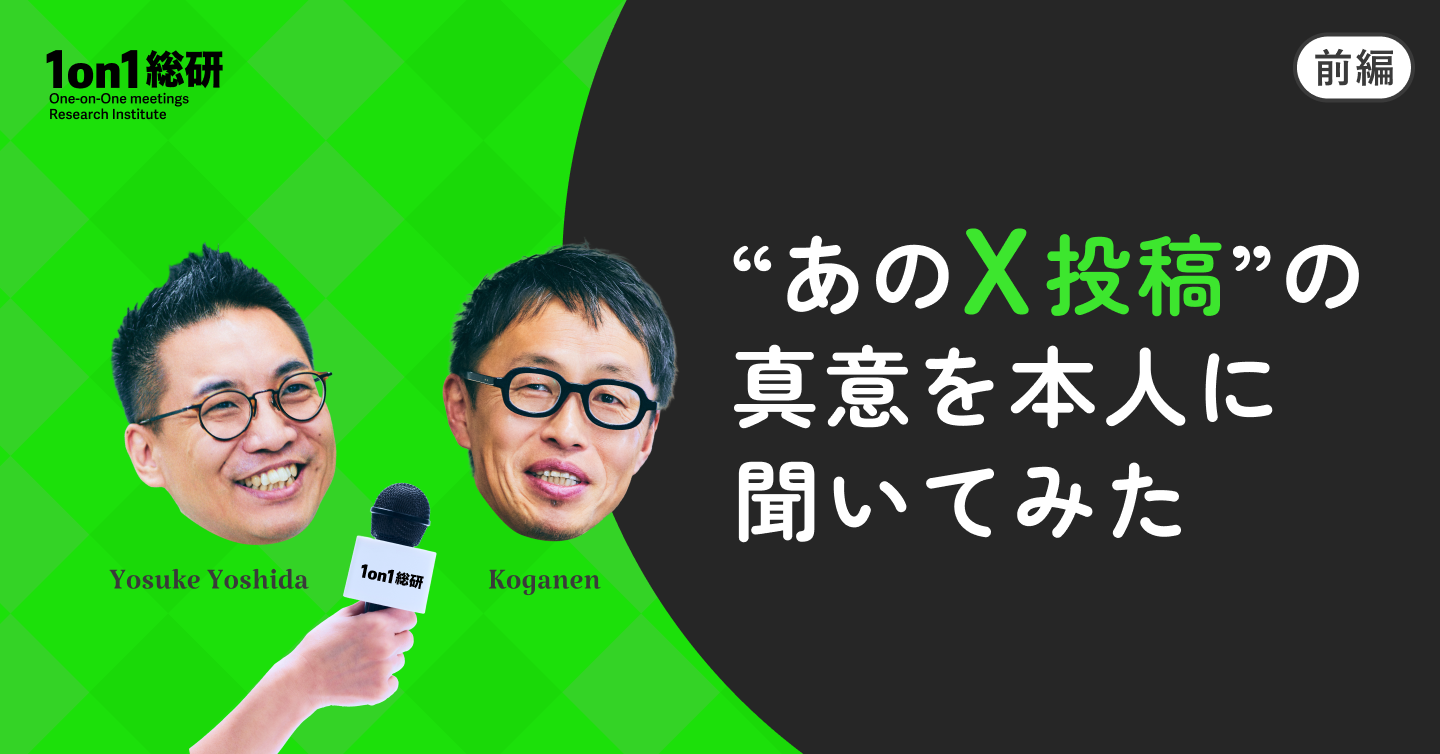

2025年12月12日、1on1総研で配信した記事がX上で大きな反響を呼びました。筆者は人事図書館館長の吉田洋介さん。AIを活用して1on1の事前準備を効率化し、対話の質と満足度を高めた企業事例を紹介する記事です。

📕「1on1の準備をAIに任せたら、負担は激減し満足度は向上した」

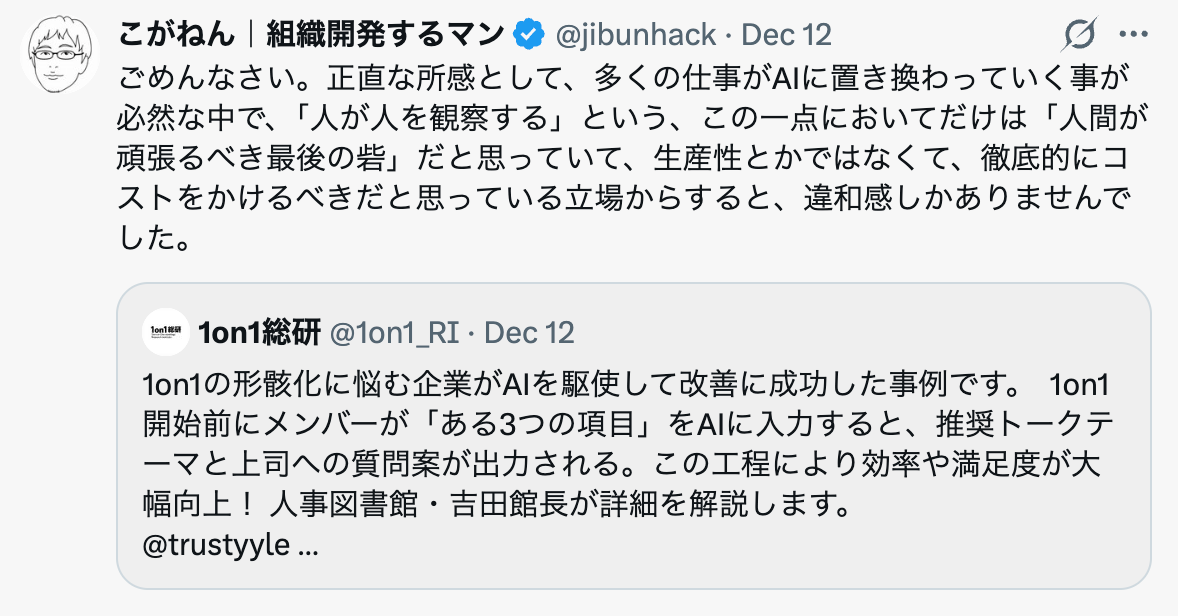

Xでは本記事に対し様々な意見が寄せられましたが、中でも注目を集めたのが「組織開発するマン」としてXで発信するこがねん氏の引用リポスト。

「『人が人を観察する』ことは人間が頑張るべき最後の砦。(内容に)違和感しかありませんでした」——記事への異議を唱えるその投稿は、いいね446件、表示13.5万回を記録しました(2026年2月16日時点)。

これを受けて1月某日、1on1総研編集部は両者の対談を実施。こがねん氏が覚えた「違和感」の正体とは何なのか。立場を異にする二人の議論はどこに着地するのか。両者が熱い言葉を交わした90分に及ぶ対談を、前後編に分けてお届けします。

(ファシリテート:下元陽/撮影:小池大介)

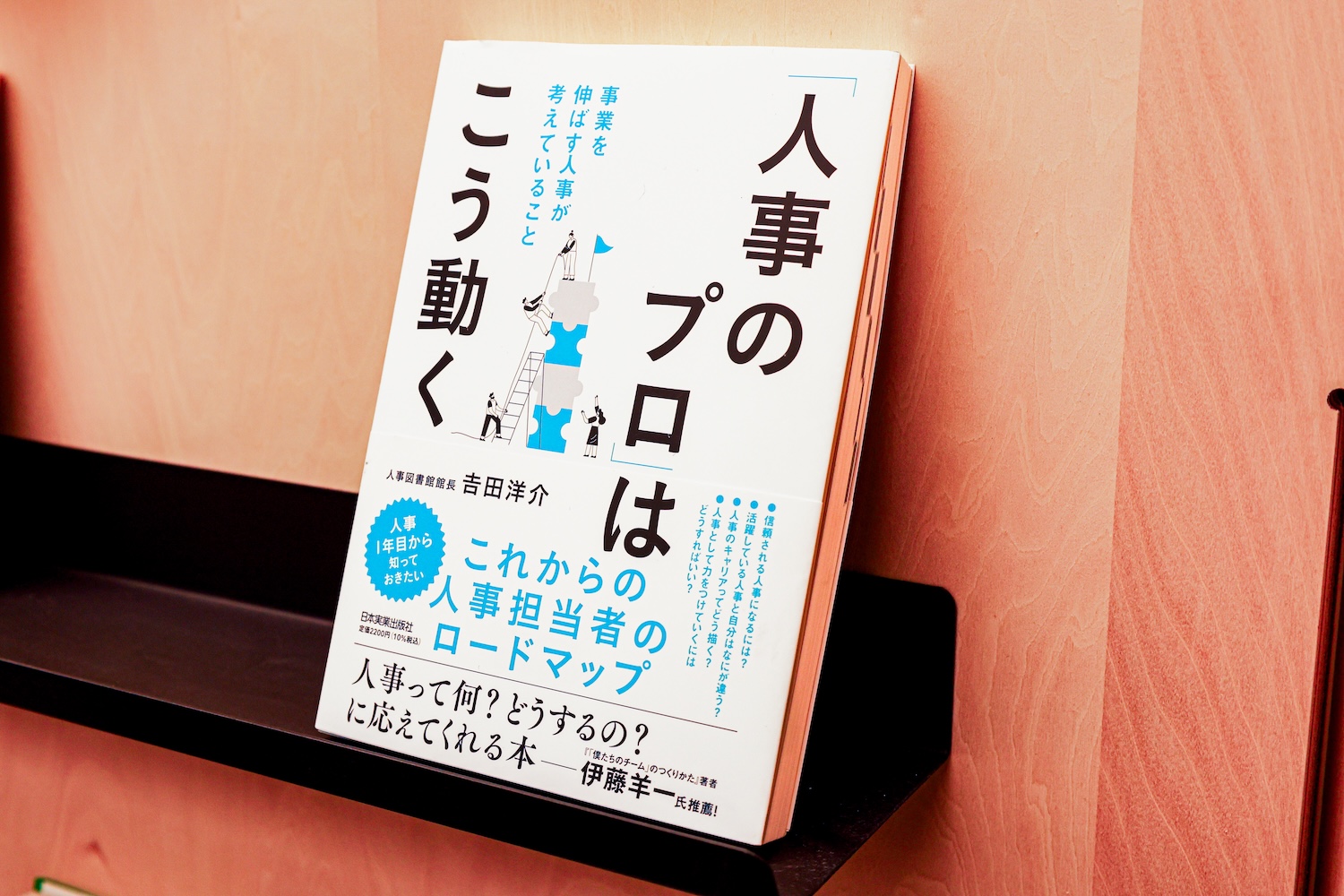

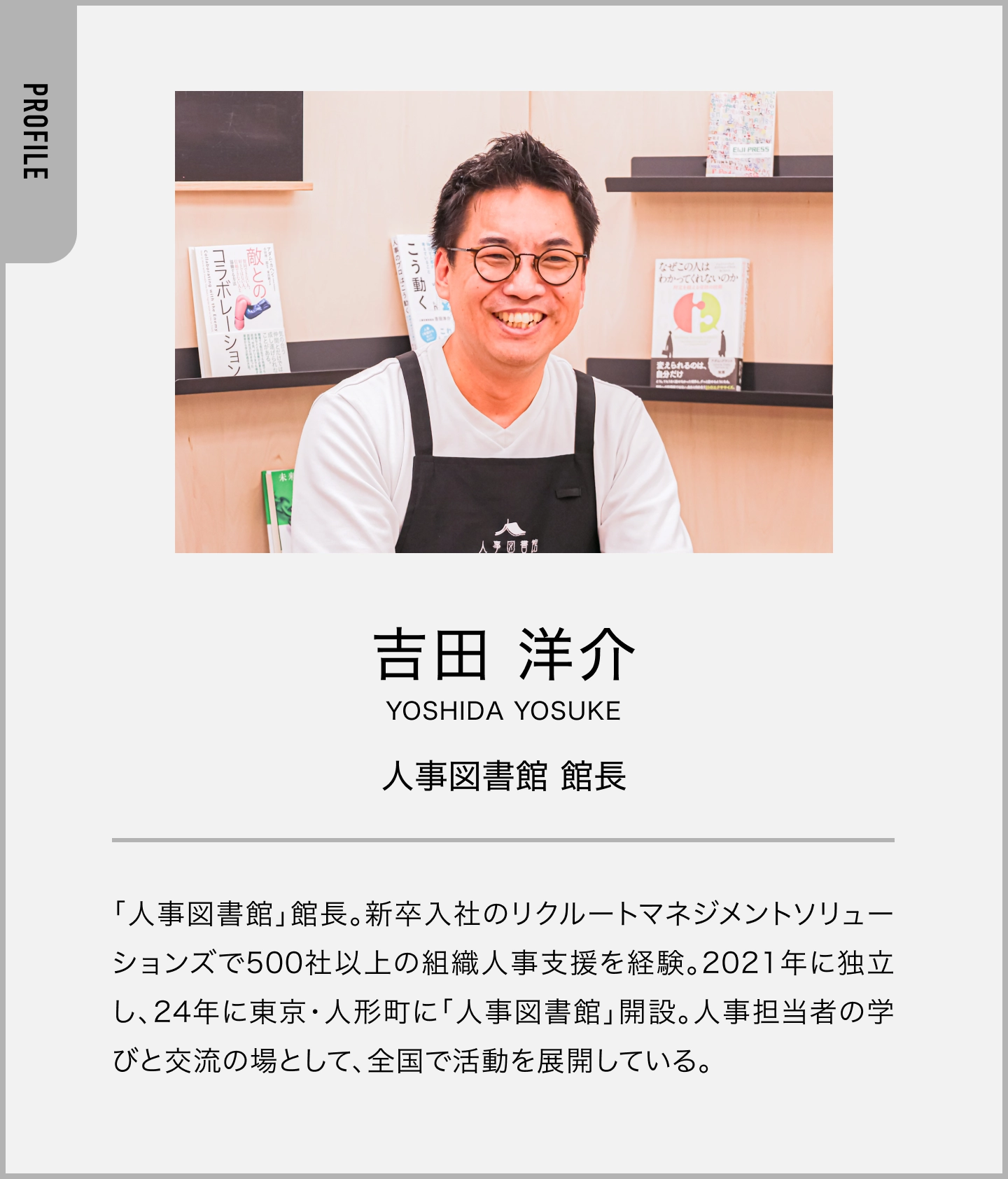

組織を「動かす人事」と「沈める人事」はどこが違うのか? プロ人事の思考と行動

人事の世界には、数多くの名著がある。人事図書館を主宰する吉田洋介さんは、その多くに触れ、読み込み、現場で試してきた一人だ。そんな吉田さんが昨年11月、『「人事のプロ」はこう動く 事業を伸ばす人事が考えていること』(日本実業出版社)を上梓した。

名著が揃っているにもかかわらず、なぜあらためて本を書いたのか。吉田さんは、人事の本は数多く読んできたものの、「自分自身が次に何をすればいいのか」を具体的に示してくれる本には、なかなか出会えなかったと振り返る。

特に、ひとり人事として働く人が、どの順番で力をつけていけばいいのかが見えにくいと感じていたという。そこで本書では、「ひとり人事が、どう動けばプロに近づいていけるのか」を示すガイドブックとして描くことを目指した。

一方で、その分量と構造をシンプルに保つため、あえて載せなかった話も少なくない。自社サービスの値上げを提言した人事、恨まれる覚悟で決断した人事——本記事では、ガイドブックの裏側にある“B面”の人事像も含めて、吉田さんに話を聞いた。

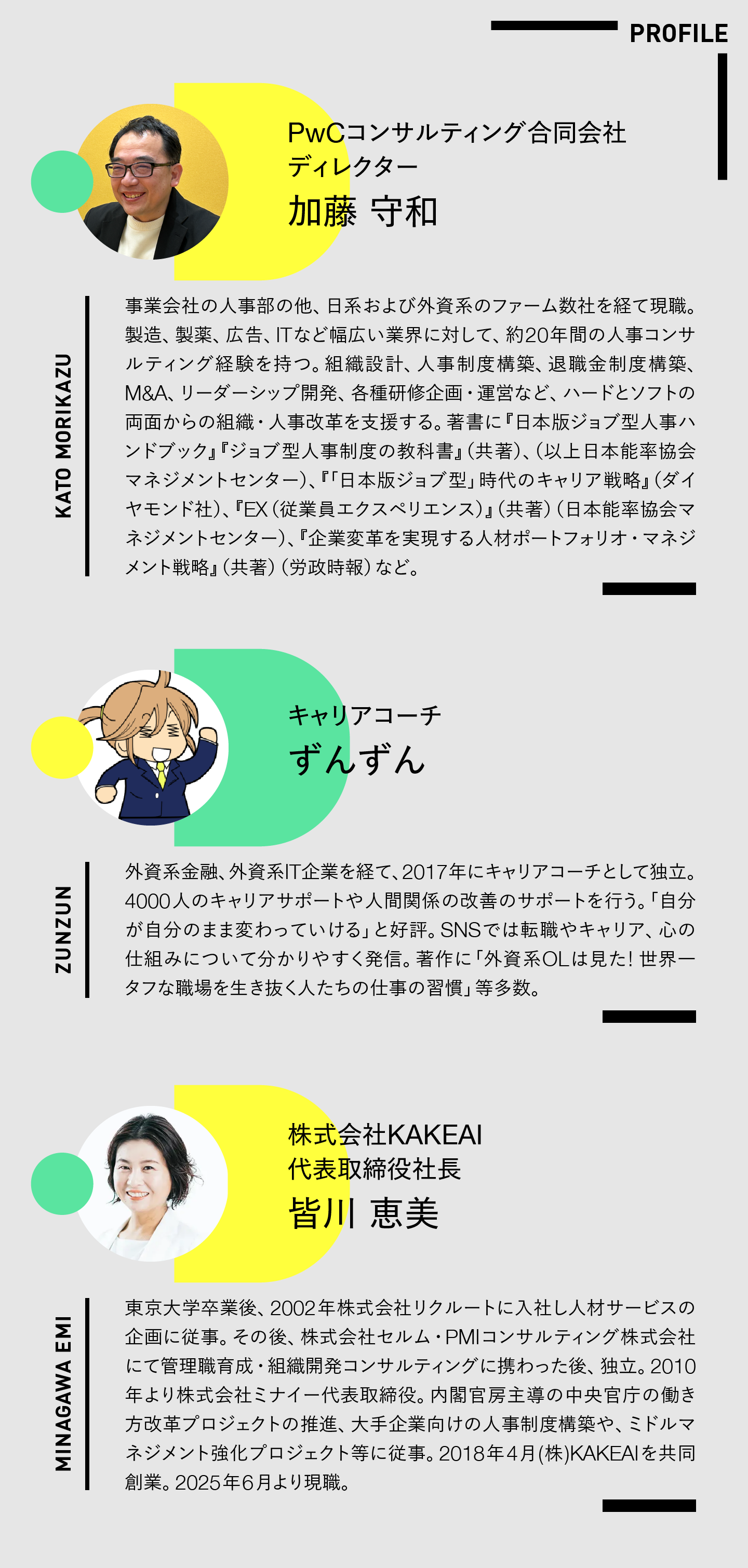

【座談会】仕事・職場における「いいヤツ」とはどういう存在か?

「あの人がいるから働くのが楽しい」——。そう思わせてくれる人が、皆さんの職場にもいませんか?

「1on1総研」ではこれまで、組織における対話の価値や人間関係の本質を探求してきました。一緒に働く仲間と良い関係を築くには、互いが「善くあろう」とする姿勢が必要ではないでしょうか。そんな考えの下に、今回は「仕事や職場における"いい人"とはどういう存在か」というテーマを設定しました。

このテーマを「1on1総研」編集長・下元と共に掘り下げてくれるのは、Podcastユニット「桃山商事」の清田隆之さん、森田さん、さとうさん。

人間関係にまつわるテーマも多い彼らの番組は、独自の視点で幅広いリスナーを獲得しています。また、森田さんとさとうさんはJTC(伝統的な日本企業)に勤めるビジネスパーソンでもあります。ふたりの現場の実感も交えながら、いつもよりゆる〜く、でもちょっとマジメにおしゃべりしました。

お三方、仕事や職場における「いい人」ってどんな人ですか……!?

.webp)

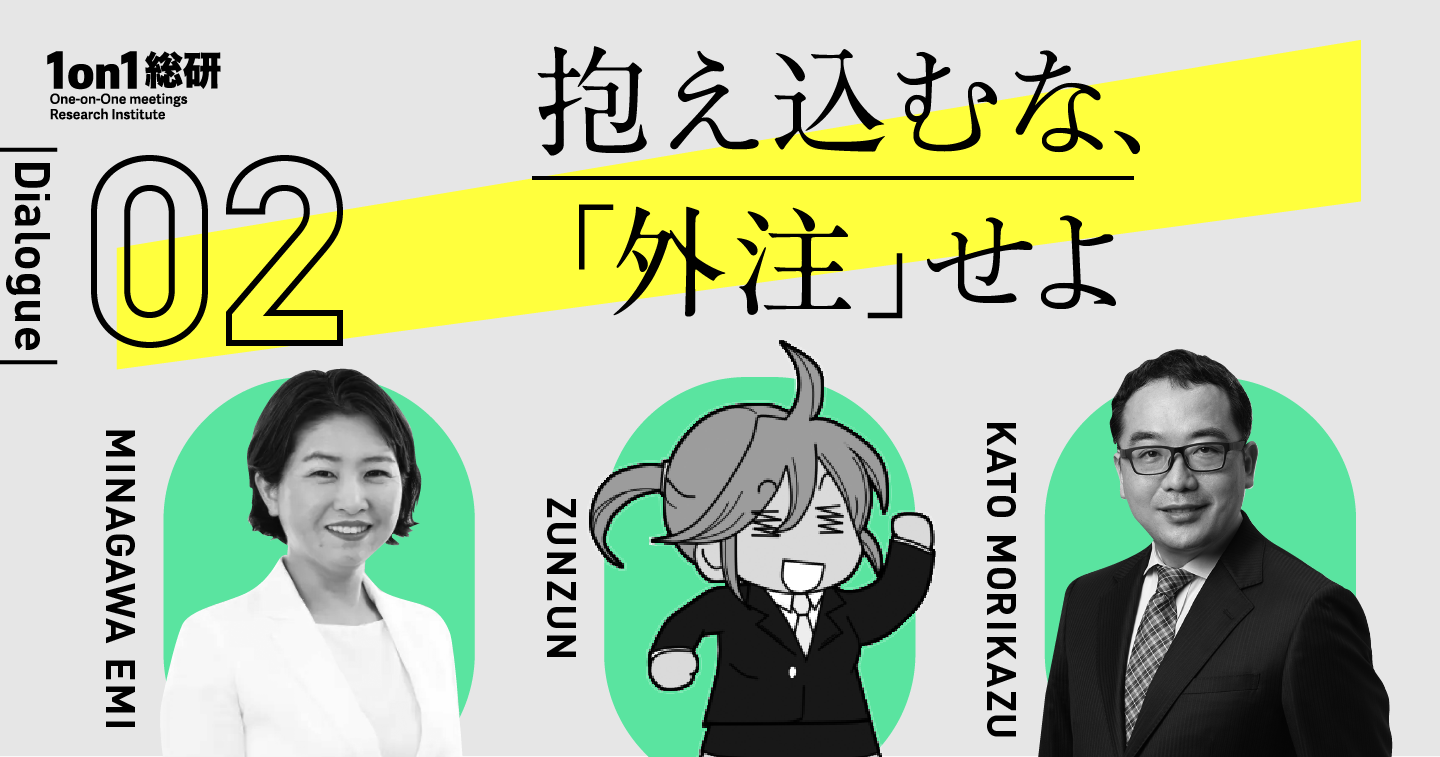

「罰ゲーム」に陥らない人たちは何が違うのか。ミドルマネジャーたちの「生命線」

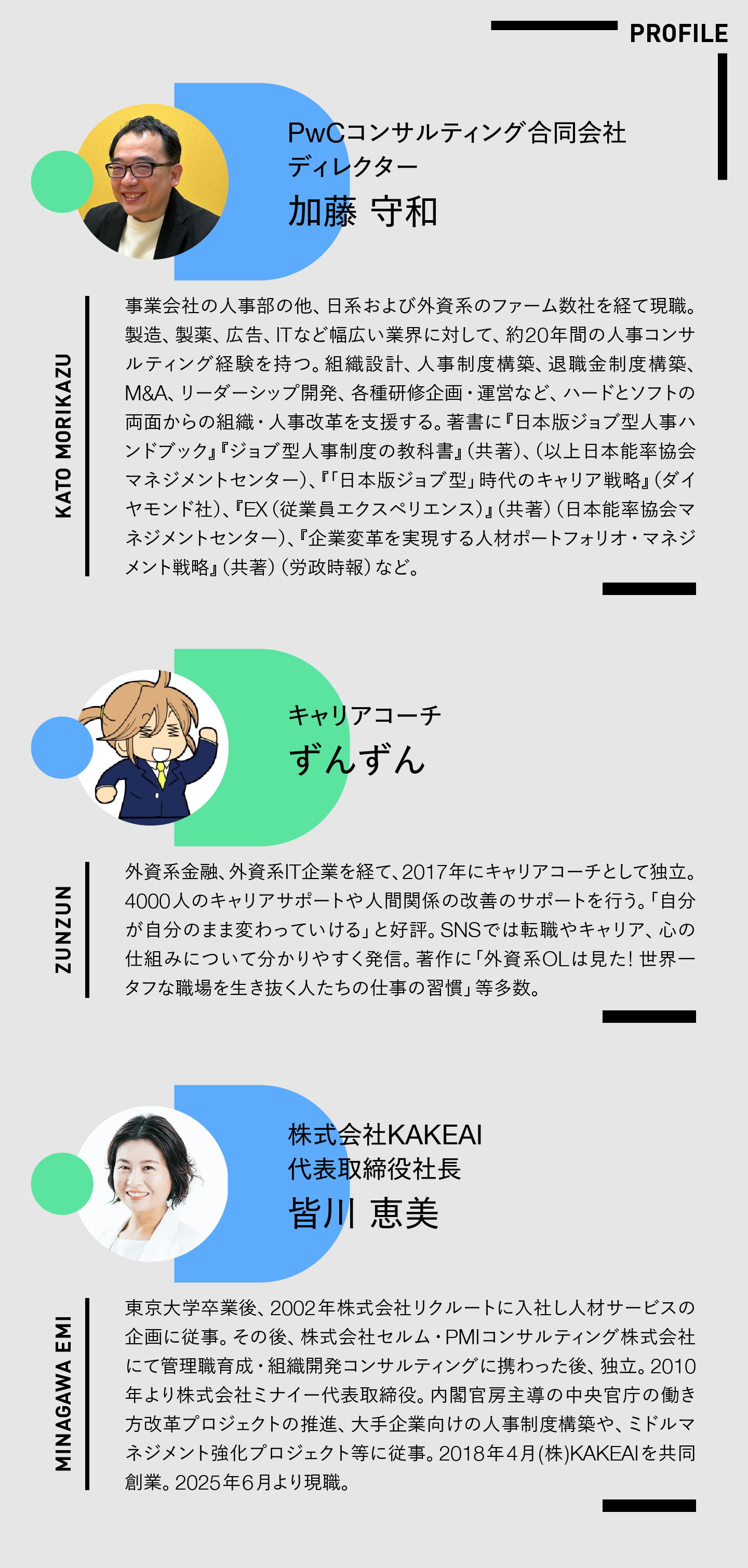

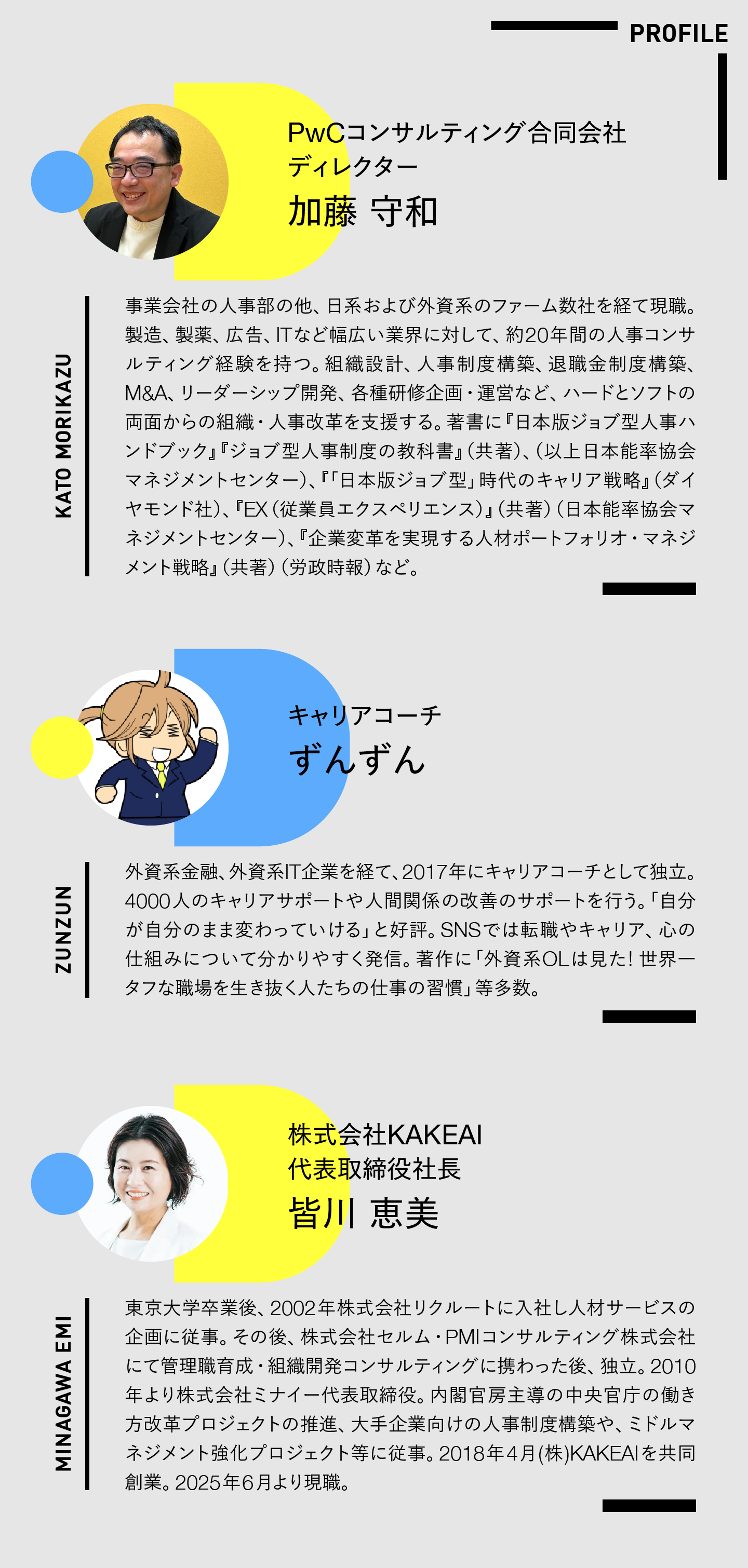

PwCコンサルティングの加藤守和氏、キャリアコーチのずんずん氏、KAKEAI代表取締役社長・皆川恵美による鼎談の中編。

前編では、メンバーのパフォーマンスマネジメントと感情ケアの両立が重要な論点となりました。今回は、その両立を支える営みとなる「対話」の価値を掘り下げます。

部下が求めているのは共感か、それとも別のものか。多様性の時代にマネジャーは何を磨くべきか。三者によるマネジャー論はどこまでも広がっていきます——。

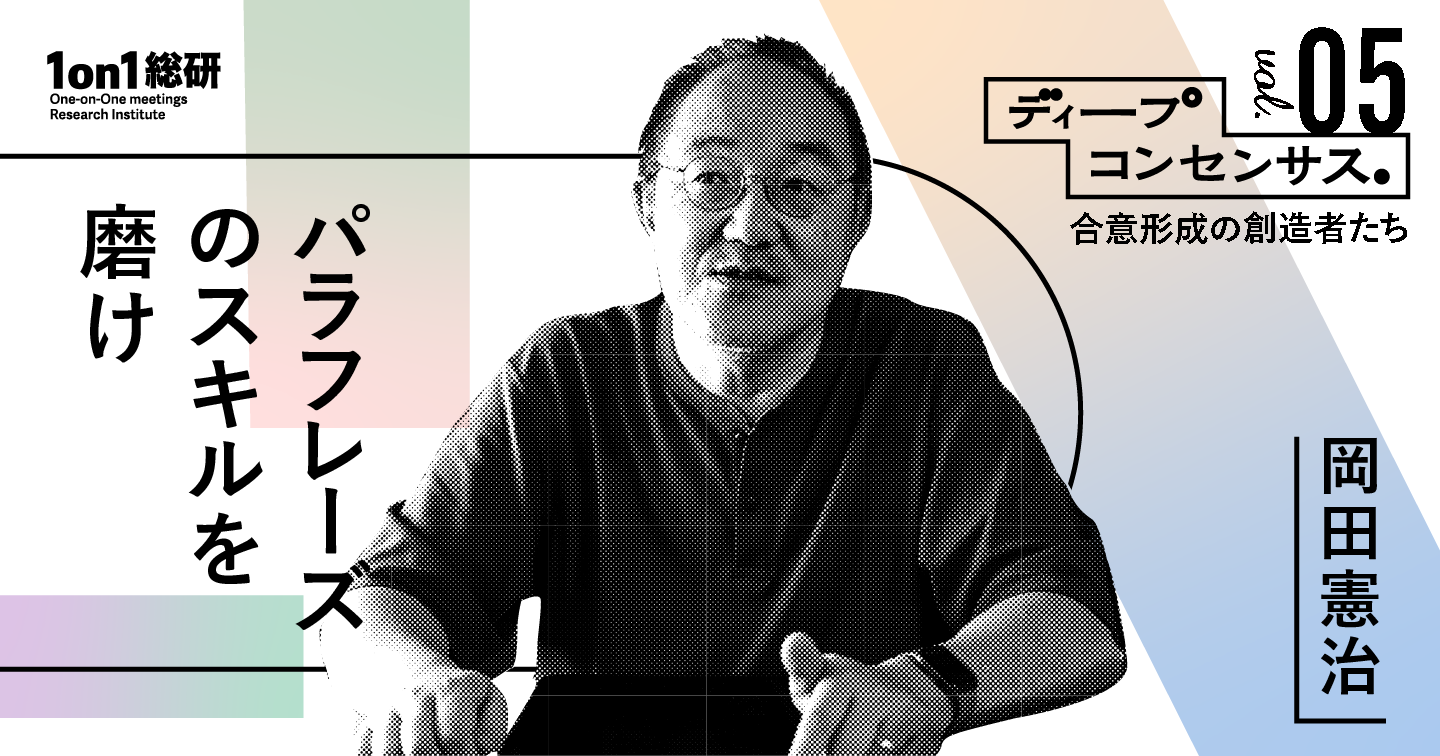

なぜ「正論」に人は心を閉ざすのか。反対派を味方に変える「伝え方」の極意

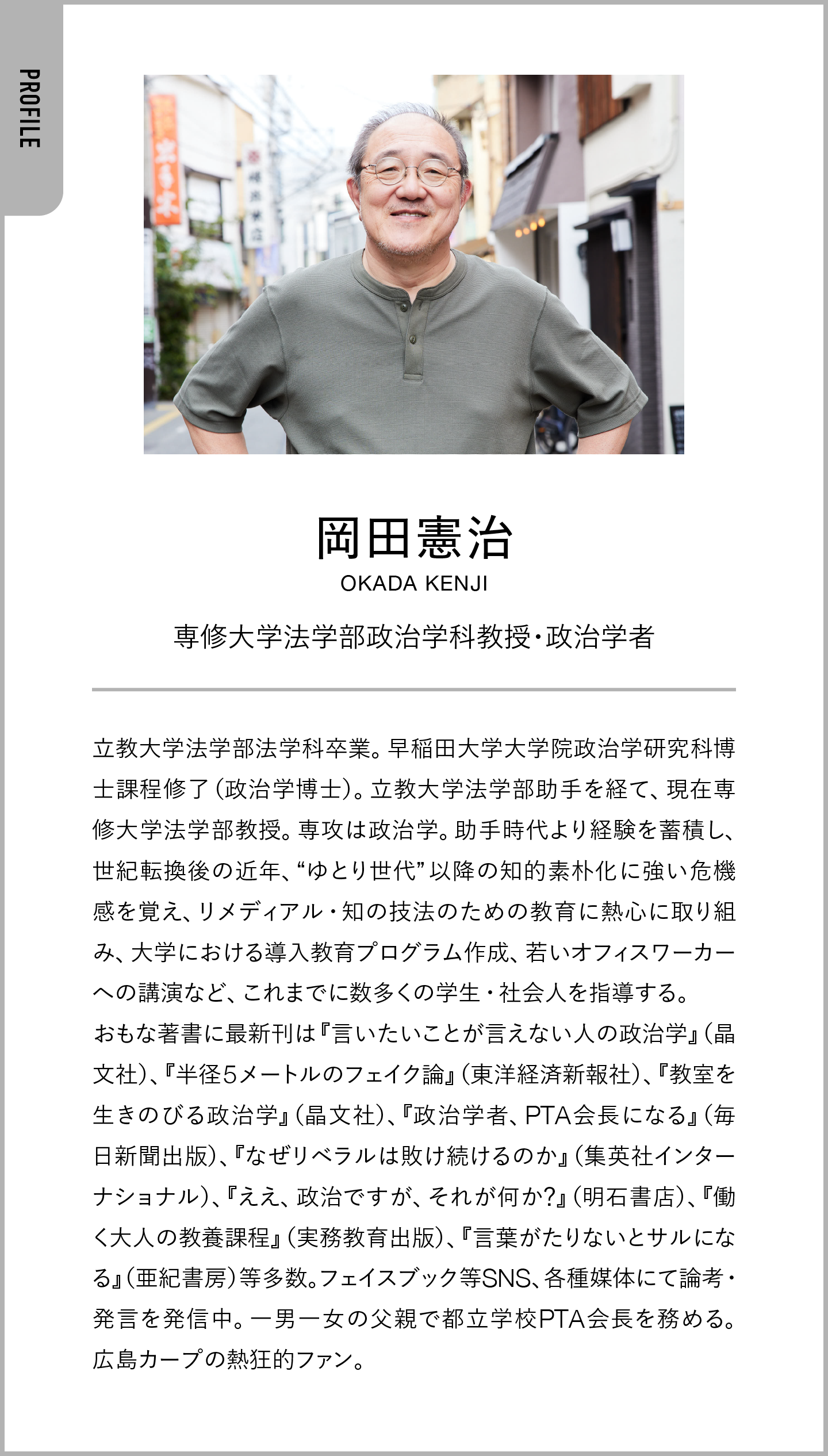

息子が通う小学校のPTA会長を3年間務めた政治学者・岡田憲治氏。民主主義の研究者による「フィールドワーク」は、机上の世界と現実の差を痛感する経験となった。その様子は著書『政治学者、PTA会長になる』(毎日新聞出版)で赤裸々に綴られている。

徹底した前例主義、強力な人間関係の磁場——「魔界」とも評されるPTAで、組織改革を唱える岡田氏の「正論」はPTAメンバーから猛反発を受けた。挫折を経た岡田氏は「その場の理(ルール)」への理解を深め、PTAメンバーや学校関係者らと、時に情熱的に、時にアクロバティックに対話を重ねていく。

今回、当時の経験をユーモアを交えながら振り返る岡田氏に合意形成の本質を尋ねた。その答えは、シンプルながら、現代のビジネスリーダーには不可欠と言えるものだった——。

.webp)

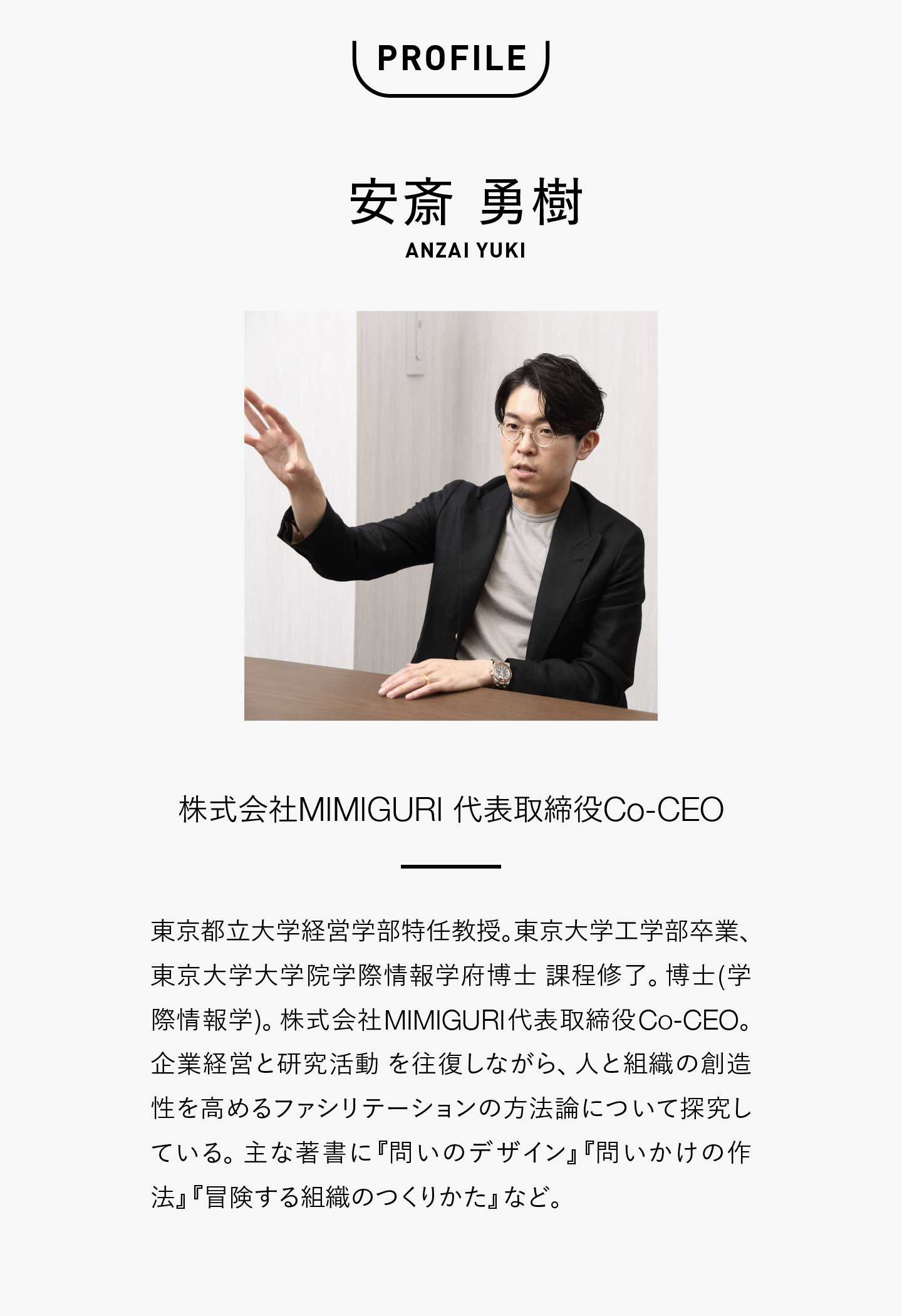

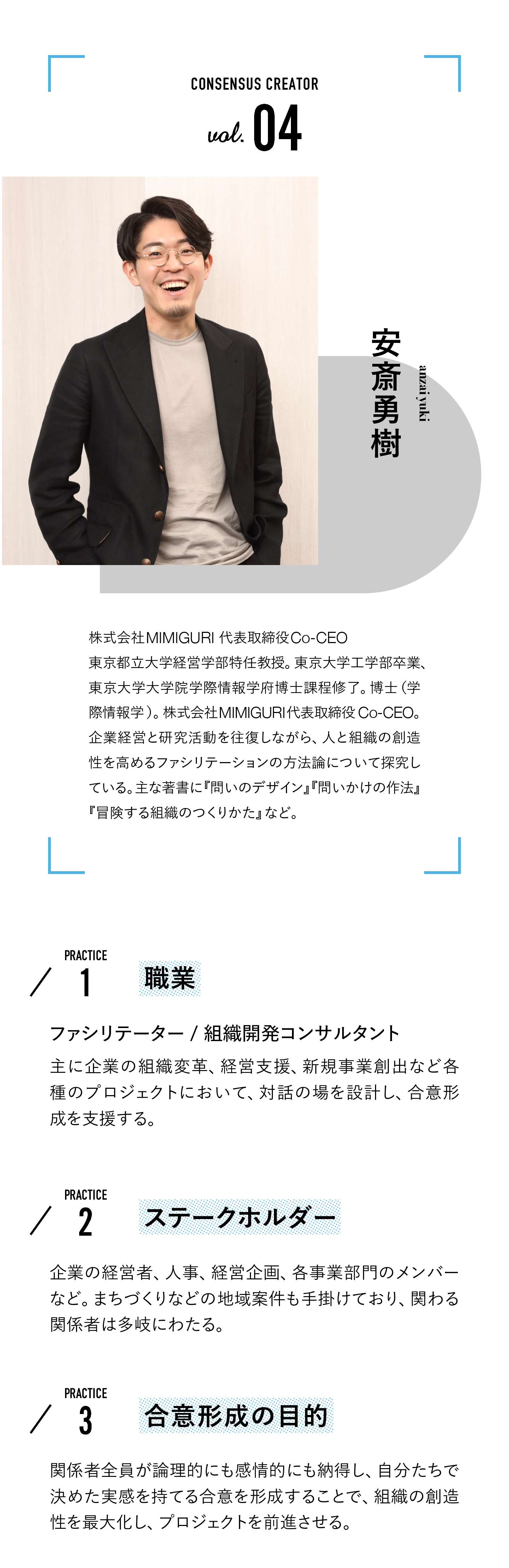

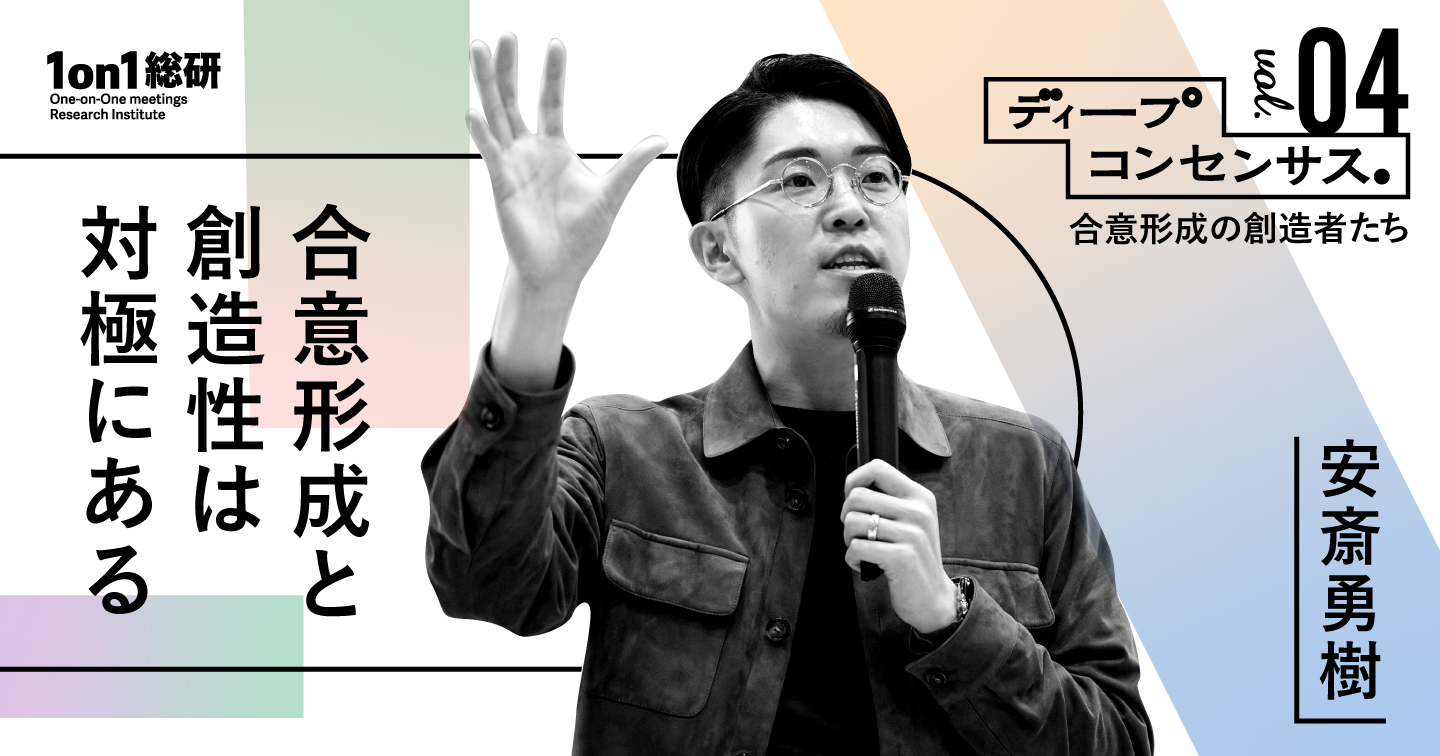

合意形成は遅らせろ。MIMIGURI安斎氏が教える「本質的な納得」のつくり方

「合意を形成するだけなら簡単です。誰にでもできますよ」——。経営コンサルティングファーム「MIMIGURI」共同代表の安斎勇樹氏は、そう語る。意味深な発言の裏にあるのは、対話が空洞化することへの警鐘だ。

理想のゴールは、すべての参加者が「自分たちで決めた」という実感を得られること。その目標に向けて、安斎氏は議論のプロセスを緻密にデザインしている。

日本を代表するウォッチブランド「CITIZEN」のデザインアイデンティティ構築プロジェクトを例に、「納得感が高い対話を生み出す方法」を解説してもらった。

チーム全員が幸福であることが成果を最大にする。ゆめみCHRO太田氏が語る“関係性のマネジメント”

ティール組織の実践企業として知られる株式会社ゆめみ。

全員CEO制や助言プロセスなど、自律を支える仕組みを取り入れてきたが、その根底にあるのは「関係性をどう築くか」という問いである。コーチング専門部隊の設置、リモートから出社への転換、そして2025年に始まった1on1制度——。

同社CHROの太田昂志氏は、試行錯誤の末に見出したのは「聴くこと」ではなく「関係性を機能させること」だと語る。幸福と成果を両立させるチームをいかに設計するのか。その思想と実践を聞いた。

株式会社ゆめみ 上席執行役員CHRO

システムインテグレーター等を経て、株式会社ゆめみに入社。CHRO、取締役、上席執行役員を歴任し、DX・内製化支援の分野でリーディングカンパニーとしての成長に貢献。「働きがいのある会社」アワード各賞の受賞にも導いた。共著に『職場を上手にモチベートする科学的方法 無理なくやる気を引き出せる26のスキル』(ダイヤモンド社)がある。