記事一覧

1on1を「スマート」にしてはならない。AI時代に人間が守るべき「一線」とは

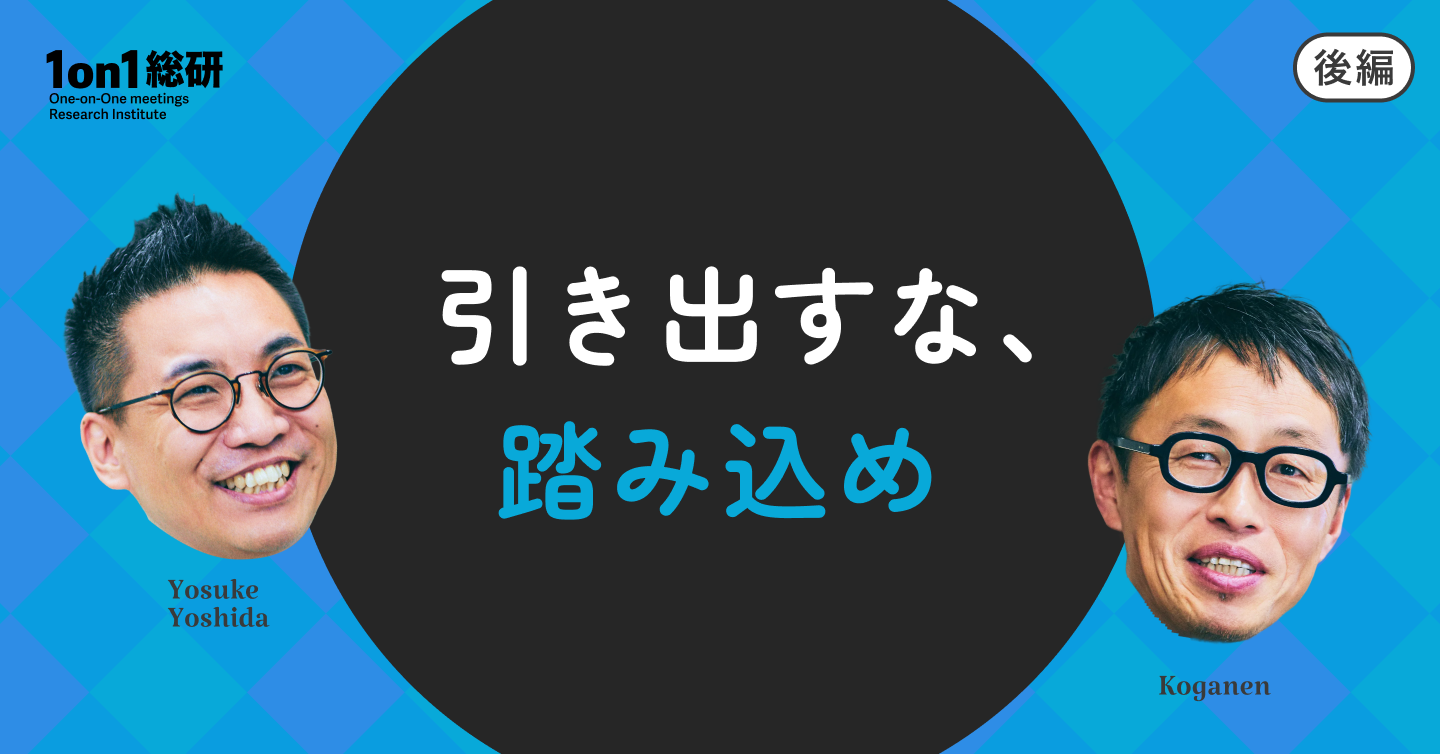

「お互い炎上ギリギリのラインを攻めてたんですね(笑)」

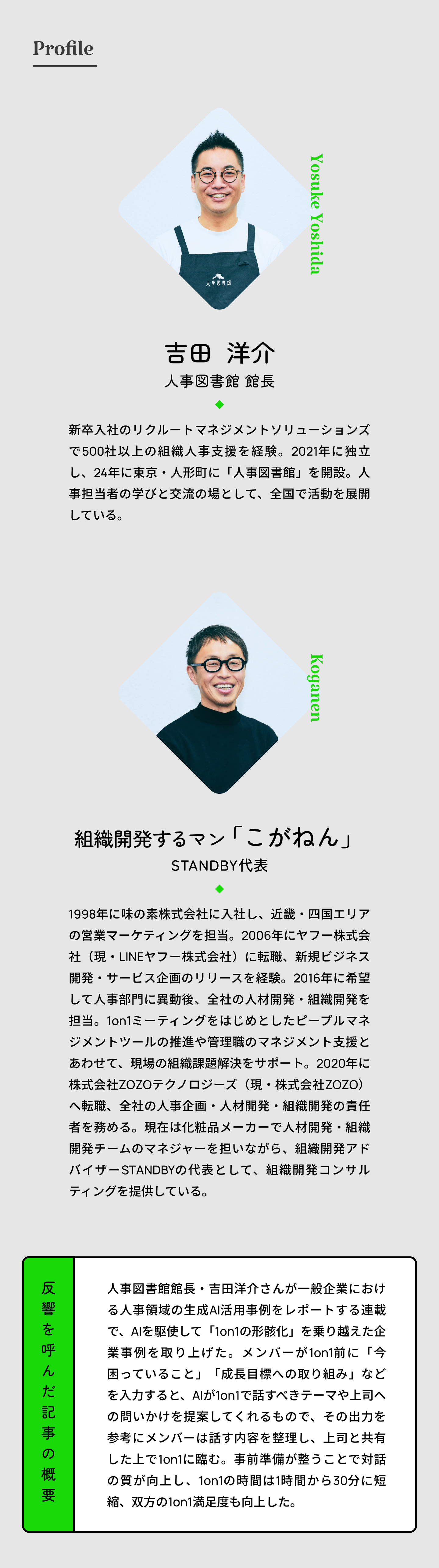

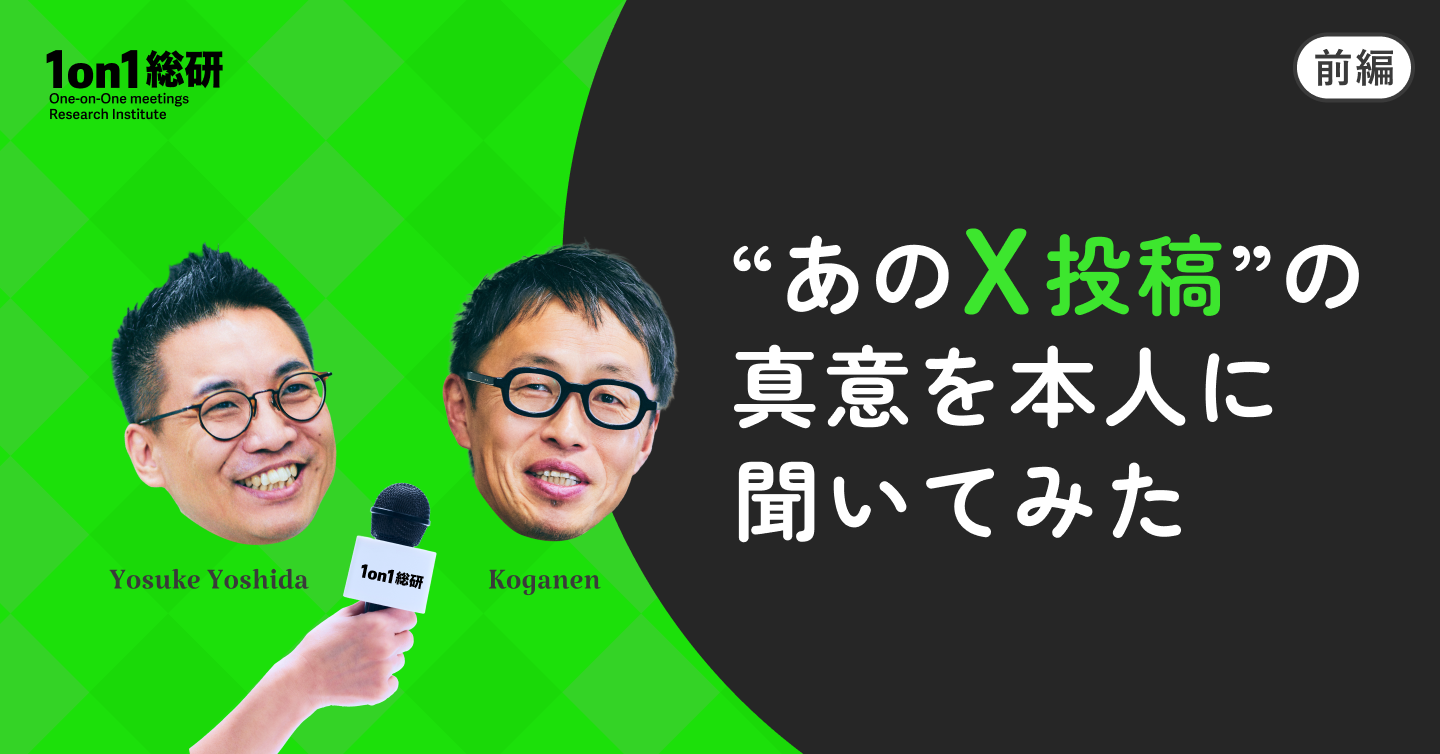

そう言って大きく笑うのは、人事界隈のインフルエンサー・組織開発するマン「こがねん」さん。人事図書館館長・吉田洋介さんが1on1総研で発表した連載記事に対し、こがねんさんがX上で疑問を呈したことをきっかけに、両者が意見を交える対談が実現しました。

前編では、両者の1on1原体験、形骸化のパターン、こがねんさんが覚えた「違和感」の正体に迫りました。

後編でこがねんさんの口から飛び出したのは「1on1はもっと失敗していい」「マネジャーとメンバーは喧嘩した方がいい」という過激な提案。議論は「観察」と「胆力」、そしてAI時代に人間が担うべき領域へと広がっていきます——。

(ファシリテート:下元陽/撮影:小池大介)

.webp)

1on1にAIをどこまで介入させて良いのか——プロ人事2人の激論

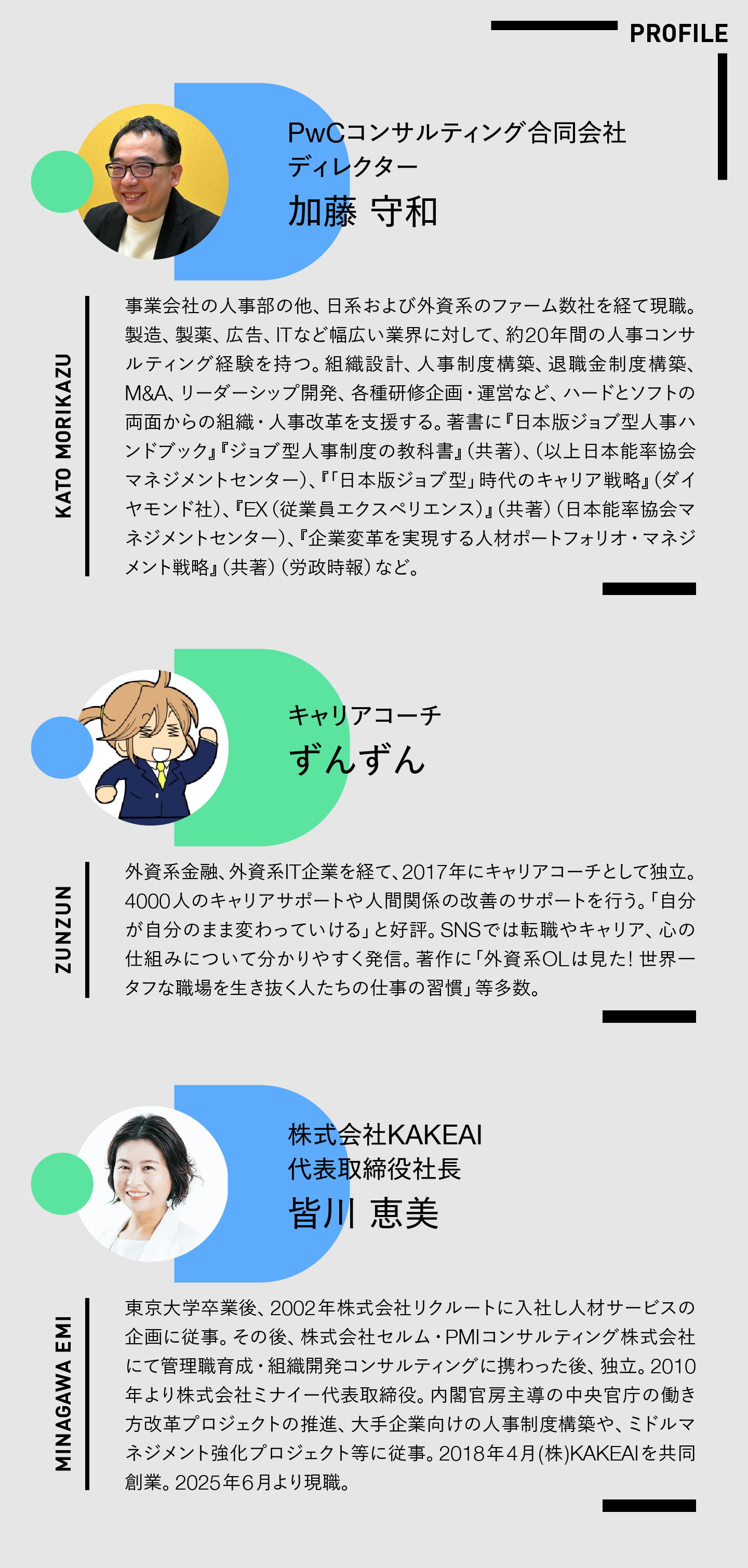

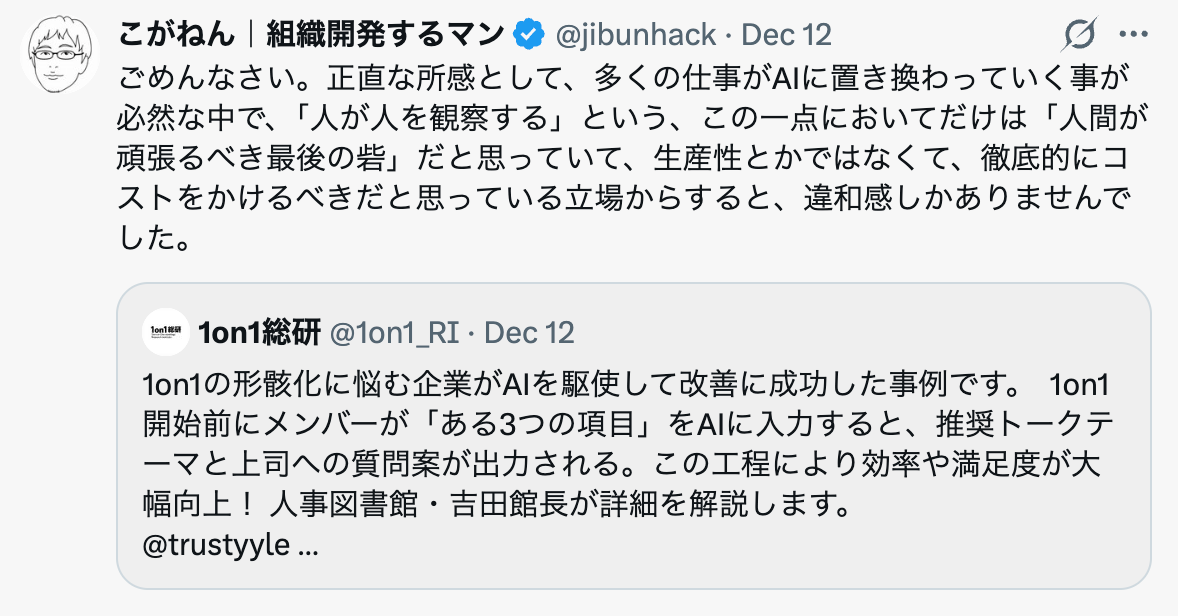

2025年12月12日、1on1総研で配信した記事がX上で大きな反響を呼びました。筆者は人事図書館館長の吉田洋介さん。AIを活用して1on1の事前準備を効率化し、対話の質と満足度を高めた企業事例を紹介する記事です。

📕「1on1の準備をAIに任せたら、負担は激減し満足度は向上した」

Xでは本記事に対し様々な意見が寄せられましたが、中でも注目を集めたのが「組織開発するマン」としてXで発信するこがねん氏の引用リポスト。

「『人が人を観察する』ことは人間が頑張るべき最後の砦。(内容に)違和感しかありませんでした」——記事への異議を唱えるその投稿は、いいね446件、表示13.5万回を記録しました(2026年2月16日時点)。

これを受けて1月某日、1on1総研編集部は両者の対談を実施。こがねん氏が覚えた「違和感」の正体とは何なのか。立場を異にする二人の議論はどこに着地するのか。両者が熱い言葉を交わした90分に及ぶ対談を、前後編に分けてお届けします。

(ファシリテート:下元陽/撮影:小池大介)

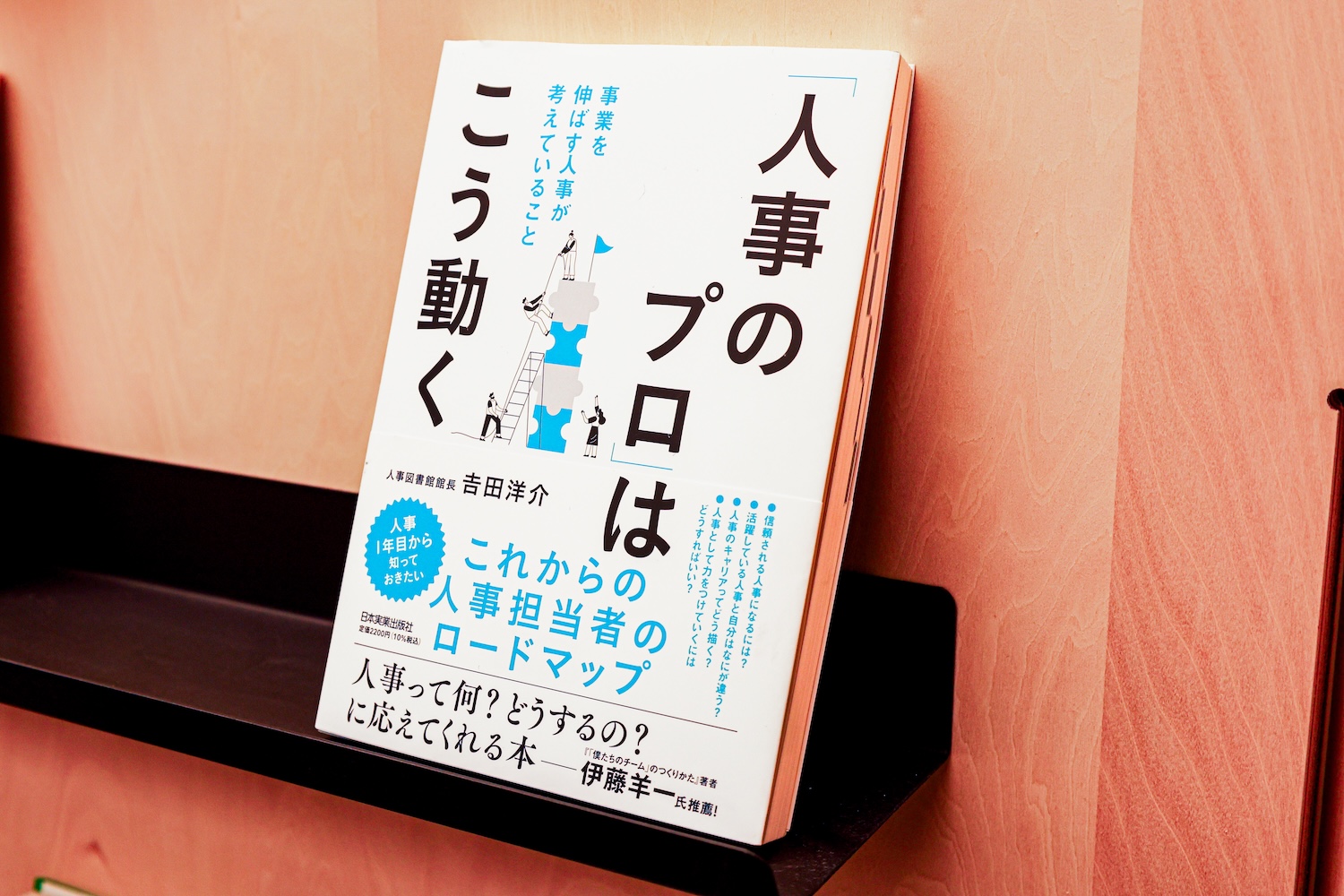

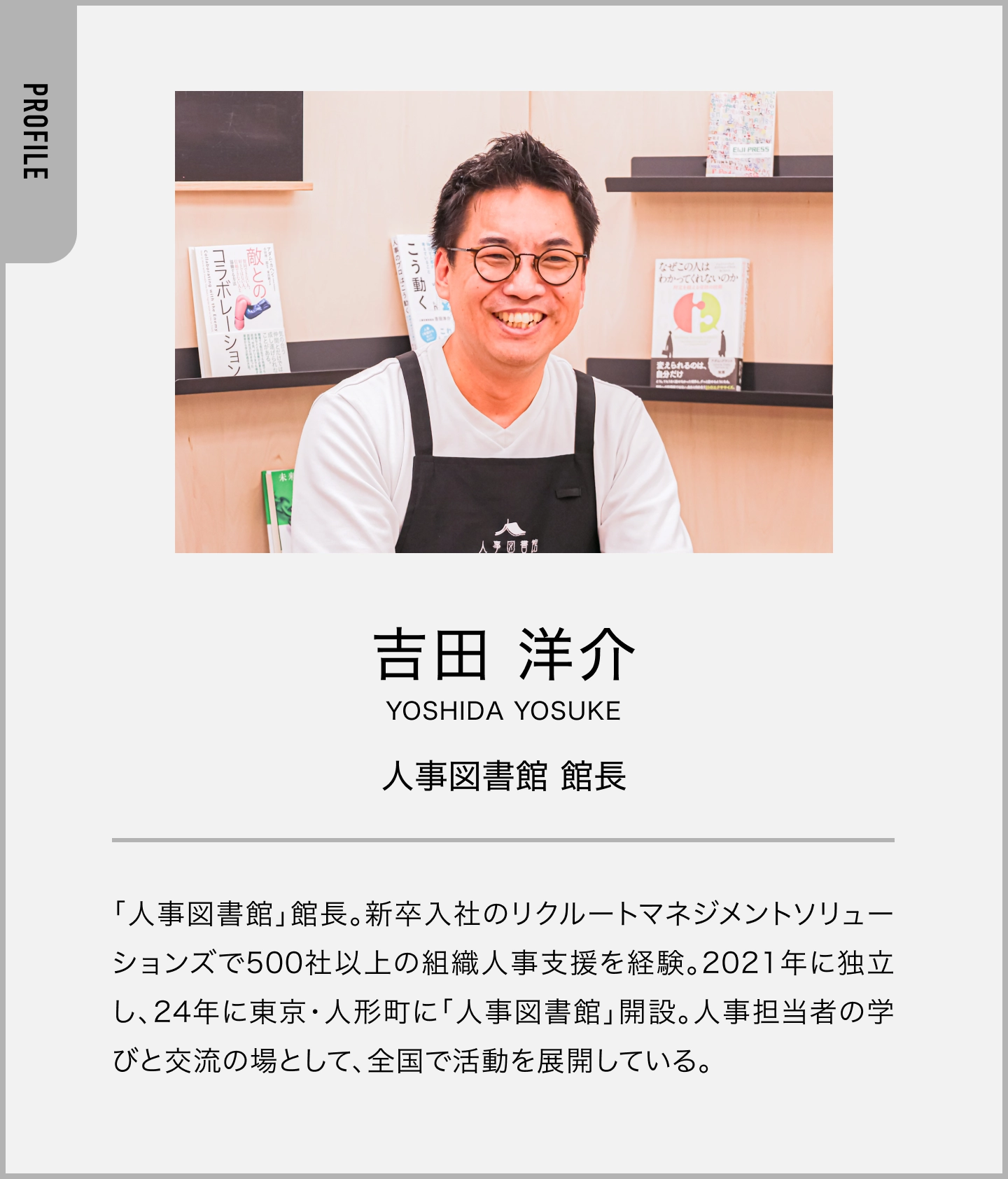

組織を「動かす人事」と「沈める人事」はどこが違うのか? プロ人事の思考と行動

人事の世界には、数多くの名著がある。人事図書館を主宰する吉田洋介さんは、その多くに触れ、読み込み、現場で試してきた一人だ。そんな吉田さんが昨年11月、『「人事のプロ」はこう動く 事業を伸ばす人事が考えていること』(日本実業出版社)を上梓した。

名著が揃っているにもかかわらず、なぜあらためて本を書いたのか。吉田さんは、人事の本は数多く読んできたものの、「自分自身が次に何をすればいいのか」を具体的に示してくれる本には、なかなか出会えなかったと振り返る。

特に、ひとり人事として働く人が、どの順番で力をつけていけばいいのかが見えにくいと感じていたという。そこで本書では、「ひとり人事が、どう動けばプロに近づいていけるのか」を示すガイドブックとして描くことを目指した。

一方で、その分量と構造をシンプルに保つため、あえて載せなかった話も少なくない。自社サービスの値上げを提言した人事、恨まれる覚悟で決断した人事——本記事では、ガイドブックの裏側にある“B面”の人事像も含めて、吉田さんに話を聞いた。

「パフェ行きません?」飲み会なし時代に“仲良くなる”最適解

職場における飲み会の意義が問い直される中、仕事仲間との関係づくりをどう進めればよいか模索している人も少なくないだろう。

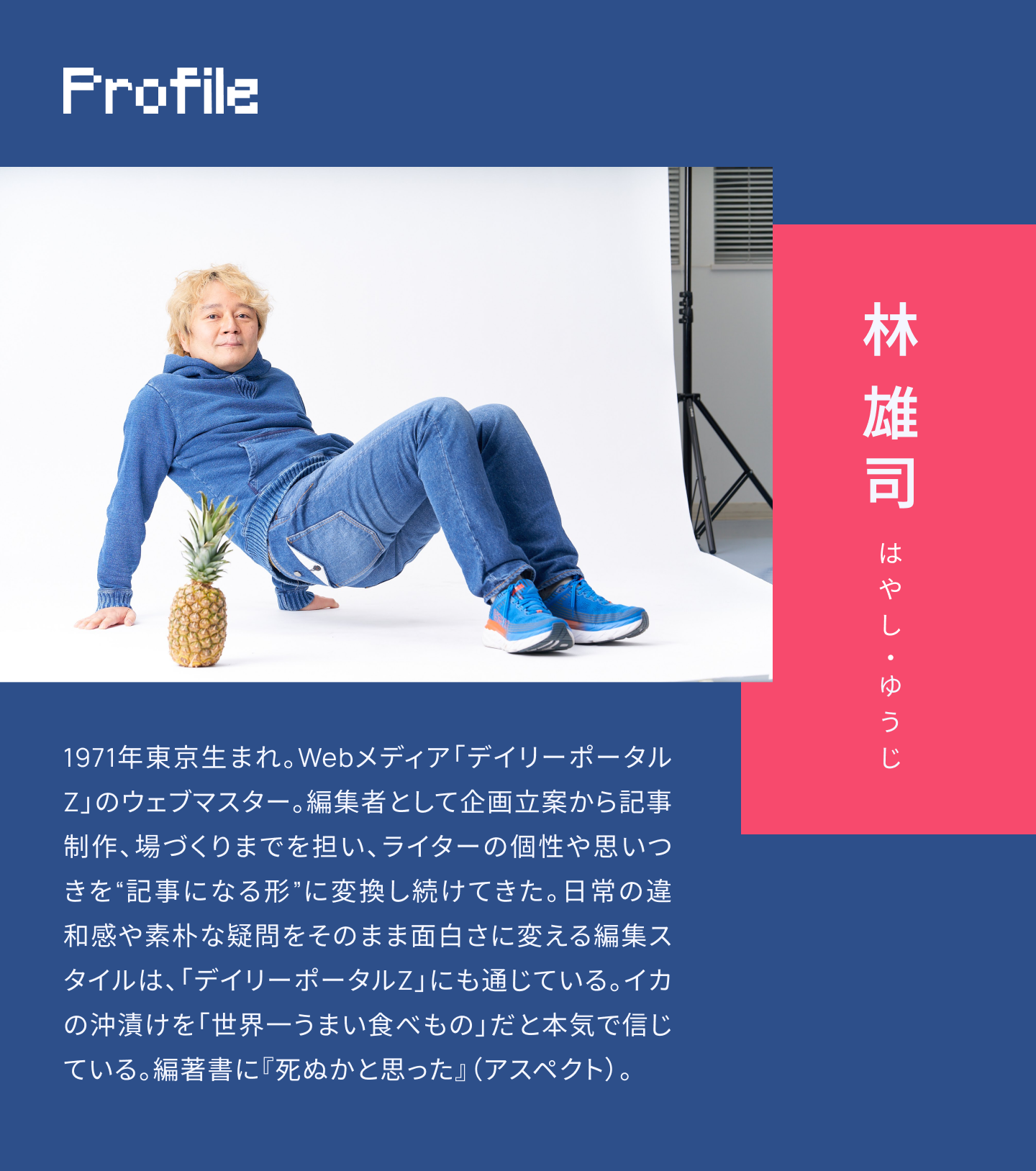

深夜まで続く飲み会を、週1回のペースで繰り返していたのは、「デイリーポータルZ」ウェブマスターの林雄司さんだ。「デイリーポータルZ」は、日常の疑問や素朴な好奇心を記事にする老舗Webメディアで、企画の実験性の高さなどから多くのファンを獲得している。林さんは本メディアの編集長として、複数のライターと企画をつくり、記事を世に送り出す役割を担ってきた。

5年前の断酒をきっかけに、林さんは「飲み会がなくても人と仲良くなる方法」を、真剣に考えるようになった。

編集の仕事では、企画を出し、試し、形にしていく過程で、編集者と書き手の距離の近さが仕事のスピードや質に直結する。雑談の中からアイデアが生まれ、ちょっとした勢いで「それ、やってみよう」と話が進むことも少なくない。だからこそ、飲み会が成立しなくなった今、「関係性をどうつくるか」は切実なテーマだった。

「このあと、パフェ食べませんか?」

そんな一言から見えてきたのは、飲み会に代わる“場”の条件と、マネジャーが人を誘うときに必要な「理由」の設計だった。林さんの実体験をもとに、飲み会なし時代の現実的なチームビルディングをひもとく。

【座談会】仕事・職場における「いいヤツ」とはどういう存在か?

「あの人がいるから働くのが楽しい」——。そう思わせてくれる人が、皆さんの職場にもいませんか?

「1on1総研」ではこれまで、組織における対話の価値や人間関係の本質を探求してきました。一緒に働く仲間と良い関係を築くには、互いが「善くあろう」とする姿勢が必要ではないでしょうか。そんな考えの下に、今回は「仕事や職場における"いい人"とはどういう存在か」というテーマを設定しました。

このテーマを「1on1総研」編集長・下元と共に掘り下げてくれるのは、Podcastユニット「桃山商事」の清田隆之さん、森田さん、さとうさん。

人間関係にまつわるテーマも多い彼らの番組は、独自の視点で幅広いリスナーを獲得しています。また、森田さんとさとうさんはJTC(伝統的な日本企業)に勤めるビジネスパーソンでもあります。ふたりの現場の実感も交えながら、いつもよりゆる〜く、でもちょっとマジメにおしゃべりしました。

お三方、仕事や職場における「いい人」ってどんな人ですか……!?

.webp)