キャリアアンカーとは? 診断結果の見方と自己分析への活用法を完全解説

キャリアアンカーは「自分が仕事で何を最も大切にするか」を明確にし、配置転換や昇進、副業の判断にもブレない基準を与えてくれます。本記事では、エドガー・シャイン氏の理論をベースに、自己分析の進め方から上司・部下の1on1活用、組織導入のポイントまでを解説。社員一人ひとりが自律的にキャリアをデザインし、組織としても強みを最大化する具体的ステップをご紹介します。

キャリアアンカーとは?

キャリアアンカーとは、組織心理学の分野で著名な学者、エドガー・シャイン氏が提唱した概念で、「キャリアを選択する際に最も大切にしたい価値観や強み」を示します。

誕生の背景

シャイン氏は1960~70年代に、MITを卒業した修士課程の学生が企業に入社後、その会社が大切にしている価値観にどのように教化されていくのか、44名のパネルデータを集め分析を行いました。(参照:https://www.edgarschein.jp/20141020/99.html)

その結果「仕事の内容だけでなく、『これさえあればつらくても続けられる』という揺るぎない核がある人ほど、長くそのキャリアで活躍し、満足度も高い」という共通点を発見しました。これが「キャリアアンカー」という概念の原点です。

⚓️アンカー(錨)のメタファーが示すもの

キャリアアンカーとは、船が荒波に揉まれても錨(アンカー)が船を安定させるように、キャリアにおける自身の「揺るがない軸」となる存在です。これがあることにより、転職や配置転換、プロジェクト異動といったキャリアの変化期においても、自分らしさを失わずに判断を下す手助けとなります。

シャイン氏は自著の中で、「キャリアアンカーとは、キャリアを決定するにあたって、何かを犠牲にしなければならない時、どうしても諦めたくないと感じた能力(コンピタンス)・動機・価値観のことをいいます」と説明しています。

キャリアアンカーの重要性

キャリアについて、上司や人事部が決める配置転換や昇進プランに従っているだけでは、自分の本当の「やりたいこと」や「得意なこと」が後回しになりがちです。結果として、本人に合わない仕事を長期間続け、不満や燃え尽き感を抱くリスクが高まります。また、キャリアについて受け身で、会社の決定に依存していると、自ら新しい学びやチャレンジを求める意欲が湧きにくくなります。市場価値を高めるためのスキル習得や、自分らしい働き方を開拓する機会を逃し、結果として長期的なキャリア成長が停滞してしまう恐れがあります。

変化が激しい時代においても、自分の軸となる「アンカー」を常に意識すれば、周囲の環境に流されずに「自分らしいキャリア」をデザインし続けることができます。

自分の「揺らがない軸」を知ることは、キャリア全体を能動的にデザインする第一歩です。上司を巻き込んだ自己探求や部下のキャリア開発を進める具体的な手法は、以下の1on1総研記事も参考になります。

・やりたいことが見つからない……自分のキャリアを探すために上司を巻き込む方法

・「やりたいことがない」部下が変わる ―― 上司のための戦略的キャリア開発術

・「キャリアは会社任せ」からの脱却――部下が主体的に考える組織づくりの処方箋

他のキャリア理論との対比

キャリア開発を考える際には、「どの視点で判断するか」が理論ごとに異なります。

✅ プランド・ハプンスタンス理論

(J. D. クランボルツほか)は、将来の予測が難しい環境で“偶然の出来事”をポジティブに活かす柔軟性を説く理論です。好奇心・持続性・柔軟性・楽観性・リスクテイクという5つの行動特性を備え、思いがけないチャンスをキャリア成長に結び付けることを推奨します。

✅ キャリア・サバイバル理論

E. H. シャイン氏は、個人のキャリアアンカー(譲れない価値・欲求)と組織の期待・将来ニーズをすり合わせ、変化の中で“戦略的に役割を再定義”して生き残る手法を示します。主眼は「自分らしさを保ちつつ、組織でどう貢献し続けるか」です。

✅ キャリアアンカー理論

そもそも自分が手放せない**内的コア(才能・動機・価値観)**を可視化し、キャリア選択の軸に据える考え方です。外部環境や偶然をどう活かすかを考える前提として、まず“揺るがない軸”を持つことに重点を置きます。

理論主フォーカス意思決定のよりどころプランド・ハプンスタンス理論偶然の機会を活かす行動特性と柔軟性予期せぬチャンスを前向きに取り込み、行動しながら方向修正するキャリア・サバイバル理論組織の将来ニーズと個人アンカーのマッチング自分の強み・価値観を基盤に役割を再設計し、組織内で価値を提供し続けるキャリアアンカー理論個人の内面にある変わらない価値観・欲求どんな選択でも手放せない「揺らがない軸」を優先し、自律的に判断する

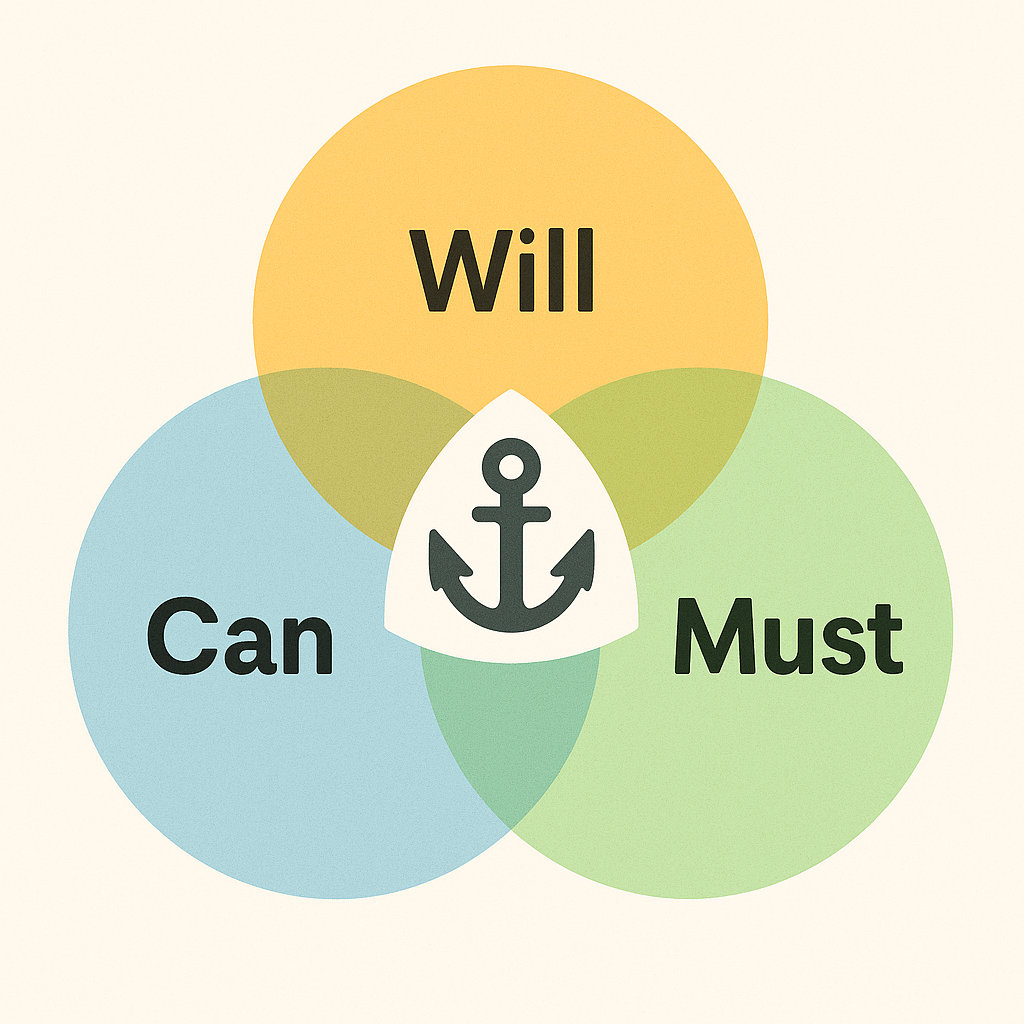

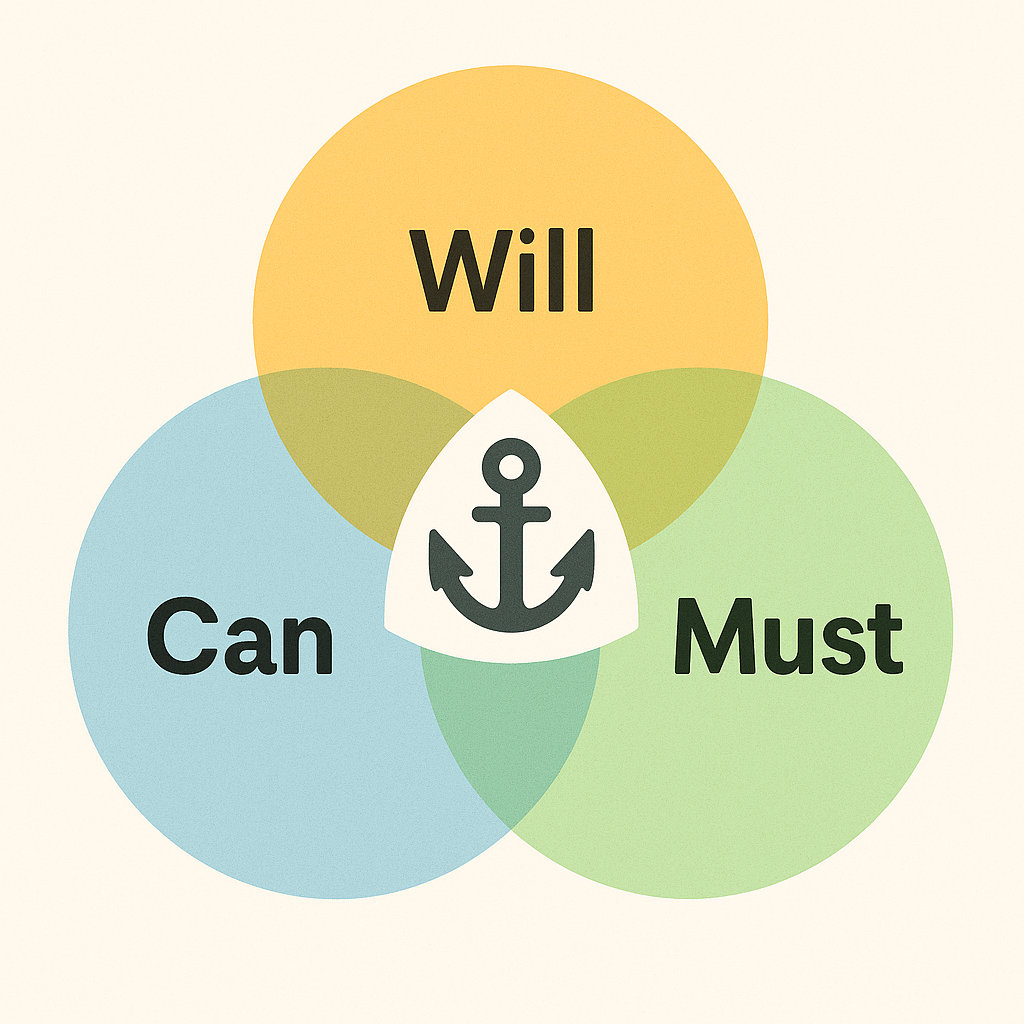

キャリアアンカー理論の「三つの要素」とは?

シャイン氏はキャリアアンカーを 才能・能力(Can)、動機・欲求(Will)、価値観・態度(Must) の3領域から成る“自己概念の中核”と定義しています。

日本のキャリア開発ではこれを Will・Can・Must というフレームで整理し、「①何をやりたいか(Will)」「②何が得意か(Can)」「③何を譲れないか(Must)」の3視点で問い直す方法が普及しています。

動機(Will):「何をやりたいか?」

心から熱意を感じる活動や業務。早朝から夜遅くまで取り組んでも苦にならないことや、休日を忘れて没頭できるような分野がここです。

コンピタンス(Can):「何が得意か?」

自分が他人と比べて優れていると感じる能力やスキルです。技術力、分析力、コミュニケーション力など、具体的な成果や他者からの評価を通じて自覚します。

価値観(Must):「どんなことに意味や価値を感じるか?」

自分の人生や仕事において絶対に譲れない基準や信念です。社会貢献、仕事と生活のバランス、安定性など、人それぞれの優先順位があります。

この3要素が重なり合う部分こそが キャリアアンカー(決断時に最後まで手放したくない軸) であり、羅針盤の役割を果たします。

キャリアアンカー八つのタイプ

キャリアアンカーは、あらゆる職業から見出された8種類のカテゴリーに分類されており、ほとんどの人はこのいずれかに当てはまることがわかっています。それぞれの特徴と、代表的な適職例を示します。

これらのタイプは単独で現れることもありますし、複数が重なって現れる場合もあります。どのタイプが最もスコアが高いかを確認し、自分のキャリア戦略に活かしましょう。

キャリアアンカーの診断方法と無料で使える診断ツールの紹介

このセクションではキャリアアンカーの診断ツールをご紹介します。

1. 正式ツール(推奨)

エドガー・シャイン開発の Career Orientations Inventory(COI) は、40項目・6段階評定で 八つのアンカーを測定します。

書籍『Career Anchors: Discovering Your Real Values』付録や出版社(Wiley/Jossey‑Bass)提供のライセンス版から入手できます。企業研修や人事施策に用いる場合は 公式版+面談フィードバックが必須でしょう。

2. 無料オンライン診断(自己啓発用)

例えば本サイトは40 問をウェブ化した非公式ツールで、スマホや PC から手軽に回答できます。

⚠️注意点

著作権者のライセンス表示がなく、設問文や得点計算法が原典と同一か未確認。人事評価や選考には使わず、セルフチェック用途に限定してください。

3. 診断ステップ

📌 回答

「何が得意か?」「どんな働き方にワクワクするか?」など 40 項目に直感で 1〜6 を付ける。

📌 集計

8アンカーそれぞれの合計点を算出し、上位 1〜2 領域を確認。

📌 解釈

上位アンカーの仕事内容・価値観と照らし、自分の強み・動機・譲れない基準を深掘りする。

4. 結果の読み解き方

・複数アンカーが拮抗

キャリア初期(実務5年未満)や興味の幅広さが原因のことが多い。ボランティアや兼業で試行し、数年ごとに再診断すると軸が絞られていく。

・ 全体的に低得点

自己理解が浅い可能性。業務日誌や感情ログを取りながら、自分が“楽しめた/苦痛だった”場面を可視化すると深掘りしやすい。

・ 文化・環境バイアス

組織文化や現在の職務が回答傾向に影響することもある。結果は絶対視せず、上司・メンターとの対話で補完する。

5. 再診断の目安

アンカーは実務経験を通じて 5〜10 年で安定すると言われますが、転職・育児・海外赴任などライフイベントで比重が変わる場合があります。年1回程度の振り返りが推奨です。

キャリアアンカー診断が「できない」「よくわからない」と感じる原因と対策

キャリア診断の結果が「よくわからない」と感じられる場合、主に次のようなことがネックになっています。

📌 経験不足による自覚の未熟さ

学生や入社数年以内の若手は、ビジネスの実務を通じた成功体験や失敗体験がまだ少なく、自分の「得意分野」や「心から打ち込みたいこと」を実感しづらい状況にあります。設問を読み進めても、頭で考えるだけだと具体的なイメージが湧きにくく、回答に迷ってしまいます。

対策:インターン・プロボノ・越境研修などで実務を増やし、「楽しかった/苦痛だった」体験を日誌に記録。半年〜1年後に再診断すると軸がクリアになります。

📌 興味の幅広さによるスコアの拮抗

趣味・学習テーマが多い人やライフイベントで価値観が揺れる時期は、複数アンカーが同点になりがちです。すると「自分は何者なのか?」と逆に迷いが深まり、「診断結果の判断基準がわからない」と感じてしまいます。

対策:メンターや1on1の活用。第三者の視点で「自分が最もうれしそうに話すテーマは何か」をフィードバックしてもらうことで、自分一人では気づきにくい核心が浮かび上がります。また「今、一番譲れない価値は何か?」を紙に書き出したり、メンターに説明する過程で、漠然とした「興味」が具体的な「価値観」へと絞り込まれていきます。

📌 診断ツールへの不慣れ

設問の言い回しが抽象的でイメージがわかない、あるいは回答時に「良い回答」をしようと背伸びしてしまい、本音の回答ができず、結果の信頼性が下がることがあります。診断ツール提供元のFAQや解説資料を確認し、各設問で何を測ろうとしているのかをざっくり把握しておくと、迷わず素直に回答できるようになります。

対策:公式ガイドを先に読み「各設問が測るもの」を理解しましょう。また、回答前に「いまの会社が評価しそうな答えではなく、自分の正直な感情を書く」と宣言してから始める。さrに、診断後は上司・同僚に「自分の結果が行動と合っているか」フィードバックを依頼し、客観視点で補正するのがおすすめです。

再診断の目安

キャリアの節目(異動・転職・育児・留学など)や2、3年ごとに再チェック。アンカーはライフステージで比重が変わることもあるため、*“定期点検”*が有効です。

キャリアアンカーを自己分析やキャリアプランに活用するステップ

キャリアアンカーは、採用面接や転職活動、さらには副業選びに至るまで、あらゆるキャリア判断の土台となる「自分だけの譲れない基盤」です。以下の2ステップで活用することで、ブレないキャリアビジョンと具体的な行動計画が得られます。

1. 自己分析ワークの設計

自己分析ワークの一例として、キャリアアンカー診断の結果をベースに「得意なこと(Strength)」「心が動く仕事(Motivation)」「譲れない価値観(Values)」を書き出すことが有効です。各ボックスには、これまでに自分が周囲から評価された成功体験や、最も充実感を覚えたプロジェクトのエピソードを書き出しましょう。

Strength(強み)成功体験Motivation(動機) 心が動いた出来事Values(価値観)譲れない信念

例えば「社内から技術指導を頼まれるほど専門性を評価された」「地域ボランティアで社会貢献を実感した」など、具体的な体験がアンカーの説得力を高めます。

このマトリクスは、面接やエントリーシートで自己PRを組み立てる際に、自分の核となる強みや価値観をブレずに伝える道具にもなります。また、副業を検討する際にも「この副業は自分のアンカーに沿った選択か?」と判断する拠り所となります。

2. 中長期キャリアプランへの落とし込み

次に、自己分析で明らかになった最重要アンカーを「3年後の理想像」の核として据えます。

たとえば「専門性の追究志向」が最も強い場合は、3年後にどんな研究成果や社外発表の実績を残していたいかを描き、そのビジョンから逆算して1年目、2年目に必要なスキル・経験を具体的に洗い出します。

(作成例)

1年目:社内研究制度を活用し、半年以内に外部学会での発表準備を完了

2年目:産学連携プロジェクトに参画し、新技術の実証実験を主導

3年目:社外講演や論文執筆で自らの専門性を社内外にアピール

このように細かくマイルストーンを設定することで、日々の業務やプロジェクトで何を優先すべきかが明確になります。就職・転職活動においては「なぜ自分がこのポジションを志望するのか」「入社後に何を実現したいのか」というストーリーが一貫して伝わるため、企業側にも説得力を持って響きます。

以上のステップを通じて得られるのは、外部環境の変化に左右されない「自分だけの判断基準」です。これを基盤にして行動すれば、就職時や副業の選択時に迷うことなく、自分らしいキャリアを着実にデザインできるようになります。

企業がキャリアアンカーを活用するには?

企業がキャリアアンカーを組織運営に取り入れることで、採用から配置、育成まで一貫して「社員の譲れない軸」を反映できます。

たとえば採用時には志望者に診断を実施し、「起業家的創造性」が強い人材には新規事業部門への配属プランを提示することで、入社後のミスマッチを減らすことができるでしょう。

人事異動や昇進の際は、1on1面談で現時点でのアンカーを再度確認し、経営管理志向の社員にはリーダーシップ研修を、専門性志向の社員にはスペシャリスト育成プログラムを提案すると効果的です。

日々の1on1でアンカーを言語化し、キャリアビジョンと業務目標をすり合わせることで、社員一人ひとりが本来の力を最大限に発揮できる組織風土を築けます。

キャリアアンカーを組織で共有・活用する際の注意点⚠️

決めつけ禁止

診断結果はあくまで「その時点での傾向」を示すものです。たとえば「経営管理志向が高いから管理職に向く」と単純に決めつけると、本人の他の強みや意欲を見落とし、可能性を狭めてしまいます。面談や日常のパフォーマンス観察も併せて判断材料とし、多面的に評価しましょう。

多様性の尊重

組織全体において、各アンカータイプがバランスよく配置されていることが強みとなります。ある部署に似たアンカー傾向のメンバーばかりを集めると、同じ視点での意思決定が過剰になり、偏りを生じます。価値観や得意領域の異なるメンバーを意図的に組み込み、相互補完を図ることが重要です。

全体最適視点

個人のアンカーを尊重しつつも、事業戦略やチームミッションとの整合性を忘れてはいけません。たとえば、営業チームに「純粋な挑戦志向」の社員ばかりを配置すると、高い目標に果敢に挑む一方で、既存顧客のフォローやアフターサポートがおろそかになり、顧客満足度が低下する恐れがあります。「専門・職能別能力志向」や「保障・安定志向」のメンバーを加えることで、チャレンジと継続のバランスが取れたチーム運営が可能になります。

キャリアアンカー理論をさらに深く学べる書籍紹介

『キャリア・アンカー: 自分のほんとうの価値を発見しよう (Career Anchors and Career Survival)』

著者:エドガー・H. シャイン( 金井 壽宏 訳)

概要:本書は1990年刊行の『CAREER ANCHORS DISCOVERING YOUR REAL VALUES Revised Edition』の翻訳版で、キャリアアンカーを探索するための質問票と活用法を解説しています。キャリア理論の基礎を学びたい方に最適で、実践的なキャリア選択には同著者訳『キャリア・サバイバル』との併読をおすすめします。キャリアコンサルティングや部下の開発支援にも役立つ一冊です。

まとめ

キャリアアンカーを組織のあらゆるフェーズで活用し、1on1を通じて継続的に対話することで、社員は自分の「譲れない軸」を常に確認できます。これにより、ミスマッチを防ぎながら一人ひとりが自律的に成長し、組織全体のパフォーマンスも向上します。ぜひ今日の1on1からキャリアアンカーを取り入れ、社員と企業がともに成長し続ける文化を築いてください。

キャリアアンカーとは?

キャリアアンカーとは、組織心理学の分野で著名な学者、エドガー・シャイン氏が提唱した概念で、「キャリアを選択する際に最も大切にしたい価値観や強み」を示します。

誕生の背景

シャイン氏は1960~70年代に、MITを卒業した修士課程の学生が企業に入社後、その会社が大切にしている価値観にどのように教化されていくのか、44名のパネルデータを集め分析を行いました。(参照:https://www.edgarschein.jp/20141020/99.html)

その結果「仕事の内容だけでなく、『これさえあればつらくても続けられる』という揺るぎない核がある人ほど、長くそのキャリアで活躍し、満足度も高い」という共通点を発見しました。これが「キャリアアンカー」という概念の原点です。

⚓️アンカー(錨)のメタファーが示すもの

キャリアアンカーとは、船が荒波に揉まれても錨(アンカー)が船を安定させるように、キャリアにおける自身の「揺るがない軸」となる存在です。これがあることにより、転職や配置転換、プロジェクト異動といったキャリアの変化期においても、自分らしさを失わずに判断を下す手助けとなります。

シャイン氏は自著の中で、「キャリアアンカーとは、キャリアを決定するにあたって、何かを犠牲にしなければならない時、どうしても諦めたくないと感じた能力(コンピタンス)・動機・価値観のことをいいます」と説明しています。

キャリアアンカーの重要性

キャリアについて、上司や人事部が決める配置転換や昇進プランに従っているだけでは、自分の本当の「やりたいこと」や「得意なこと」が後回しになりがちです。結果として、本人に合わない仕事を長期間続け、不満や燃え尽き感を抱くリスクが高まります。また、キャリアについて受け身で、会社の決定に依存していると、自ら新しい学びやチャレンジを求める意欲が湧きにくくなります。市場価値を高めるためのスキル習得や、自分らしい働き方を開拓する機会を逃し、結果として長期的なキャリア成長が停滞してしまう恐れがあります。

変化が激しい時代においても、自分の軸となる「アンカー」を常に意識すれば、周囲の環境に流されずに「自分らしいキャリア」をデザインし続けることができます。

自分の「揺らがない軸」を知ることは、キャリア全体を能動的にデザインする第一歩です。上司を巻き込んだ自己探求や部下のキャリア開発を進める具体的な手法は、以下の1on1総研記事も参考になります。

・やりたいことが見つからない……自分のキャリアを探すために上司を巻き込む方法

・「やりたいことがない」部下が変わる ―― 上司のための戦略的キャリア開発術

・「キャリアは会社任せ」からの脱却――部下が主体的に考える組織づくりの処方箋

他のキャリア理論との対比

キャリア開発を考える際には、「どの視点で判断するか」が理論ごとに異なります。

✅ プランド・ハプンスタンス理論

(J. D. クランボルツほか)は、将来の予測が難しい環境で“偶然の出来事”をポジティブに活かす柔軟性を説く理論です。好奇心・持続性・柔軟性・楽観性・リスクテイクという5つの行動特性を備え、思いがけないチャンスをキャリア成長に結び付けることを推奨します。

✅ キャリア・サバイバル理論

E. H. シャイン氏は、個人のキャリアアンカー(譲れない価値・欲求)と組織の期待・将来ニーズをすり合わせ、変化の中で“戦略的に役割を再定義”して生き残る手法を示します。主眼は「自分らしさを保ちつつ、組織でどう貢献し続けるか」です。

✅ キャリアアンカー理論

そもそも自分が手放せない**内的コア(才能・動機・価値観)**を可視化し、キャリア選択の軸に据える考え方です。外部環境や偶然をどう活かすかを考える前提として、まず“揺るがない軸”を持つことに重点を置きます。

理論主フォーカス意思決定のよりどころプランド・ハプンスタンス理論偶然の機会を活かす行動特性と柔軟性予期せぬチャンスを前向きに取り込み、行動しながら方向修正するキャリア・サバイバル理論組織の将来ニーズと個人アンカーのマッチング自分の強み・価値観を基盤に役割を再設計し、組織内で価値を提供し続けるキャリアアンカー理論個人の内面にある変わらない価値観・欲求どんな選択でも手放せない「揺らがない軸」を優先し、自律的に判断する

キャリアアンカー理論の「三つの要素」とは?

シャイン氏はキャリアアンカーを 才能・能力(Can)、動機・欲求(Will)、価値観・態度(Must) の3領域から成る“自己概念の中核”と定義しています。

日本のキャリア開発ではこれを Will・Can・Must というフレームで整理し、「①何をやりたいか(Will)」「②何が得意か(Can)」「③何を譲れないか(Must)」の3視点で問い直す方法が普及しています。

動機(Will):「何をやりたいか?」

心から熱意を感じる活動や業務。早朝から夜遅くまで取り組んでも苦にならないことや、休日を忘れて没頭できるような分野がここです。

コンピタンス(Can):「何が得意か?」

自分が他人と比べて優れていると感じる能力やスキルです。技術力、分析力、コミュニケーション力など、具体的な成果や他者からの評価を通じて自覚します。

価値観(Must):「どんなことに意味や価値を感じるか?」

自分の人生や仕事において絶対に譲れない基準や信念です。社会貢献、仕事と生活のバランス、安定性など、人それぞれの優先順位があります。

この3要素が重なり合う部分こそが キャリアアンカー(決断時に最後まで手放したくない軸) であり、羅針盤の役割を果たします。

キャリアアンカー八つのタイプ

キャリアアンカーは、あらゆる職業から見出された8種類のカテゴリーに分類されており、ほとんどの人はこのいずれかに当てはまることがわかっています。それぞれの特徴と、代表的な適職例を示します。

これらのタイプは単独で現れることもありますし、複数が重なって現れる場合もあります。どのタイプが最もスコアが高いかを確認し、自分のキャリア戦略に活かしましょう。

キャリアアンカーの診断方法と無料で使える診断ツールの紹介

このセクションではキャリアアンカーの診断ツールをご紹介します。

1. 正式ツール(推奨)

エドガー・シャイン開発の Career Orientations Inventory(COI) は、40項目・6段階評定で 八つのアンカーを測定します。

書籍『Career Anchors: Discovering Your Real Values』付録や出版社(Wiley/Jossey‑Bass)提供のライセンス版から入手できます。企業研修や人事施策に用いる場合は 公式版+面談フィードバックが必須でしょう。

2. 無料オンライン診断(自己啓発用)

例えば本サイトは40 問をウェブ化した非公式ツールで、スマホや PC から手軽に回答できます。

⚠️注意点

著作権者のライセンス表示がなく、設問文や得点計算法が原典と同一か未確認。人事評価や選考には使わず、セルフチェック用途に限定してください。

3. 診断ステップ

📌 回答

「何が得意か?」「どんな働き方にワクワクするか?」など 40 項目に直感で 1〜6 を付ける。

📌 集計

8アンカーそれぞれの合計点を算出し、上位 1〜2 領域を確認。

📌 解釈

上位アンカーの仕事内容・価値観と照らし、自分の強み・動機・譲れない基準を深掘りする。

4. 結果の読み解き方

・複数アンカーが拮抗

キャリア初期(実務5年未満)や興味の幅広さが原因のことが多い。ボランティアや兼業で試行し、数年ごとに再診断すると軸が絞られていく。

・ 全体的に低得点

自己理解が浅い可能性。業務日誌や感情ログを取りながら、自分が“楽しめた/苦痛だった”場面を可視化すると深掘りしやすい。

・ 文化・環境バイアス

組織文化や現在の職務が回答傾向に影響することもある。結果は絶対視せず、上司・メンターとの対話で補完する。

5. 再診断の目安

アンカーは実務経験を通じて 5〜10 年で安定すると言われますが、転職・育児・海外赴任などライフイベントで比重が変わる場合があります。年1回程度の振り返りが推奨です。

キャリアアンカー診断が「できない」「よくわからない」と感じる原因と対策

キャリア診断の結果が「よくわからない」と感じられる場合、主に次のようなことがネックになっています。

📌 経験不足による自覚の未熟さ

学生や入社数年以内の若手は、ビジネスの実務を通じた成功体験や失敗体験がまだ少なく、自分の「得意分野」や「心から打ち込みたいこと」を実感しづらい状況にあります。設問を読み進めても、頭で考えるだけだと具体的なイメージが湧きにくく、回答に迷ってしまいます。

対策:インターン・プロボノ・越境研修などで実務を増やし、「楽しかった/苦痛だった」体験を日誌に記録。半年〜1年後に再診断すると軸がクリアになります。

📌 興味の幅広さによるスコアの拮抗

趣味・学習テーマが多い人やライフイベントで価値観が揺れる時期は、複数アンカーが同点になりがちです。すると「自分は何者なのか?」と逆に迷いが深まり、「診断結果の判断基準がわからない」と感じてしまいます。

対策:メンターや1on1の活用。第三者の視点で「自分が最もうれしそうに話すテーマは何か」をフィードバックしてもらうことで、自分一人では気づきにくい核心が浮かび上がります。また「今、一番譲れない価値は何か?」を紙に書き出したり、メンターに説明する過程で、漠然とした「興味」が具体的な「価値観」へと絞り込まれていきます。

📌 診断ツールへの不慣れ

設問の言い回しが抽象的でイメージがわかない、あるいは回答時に「良い回答」をしようと背伸びしてしまい、本音の回答ができず、結果の信頼性が下がることがあります。診断ツール提供元のFAQや解説資料を確認し、各設問で何を測ろうとしているのかをざっくり把握しておくと、迷わず素直に回答できるようになります。

対策:公式ガイドを先に読み「各設問が測るもの」を理解しましょう。また、回答前に「いまの会社が評価しそうな答えではなく、自分の正直な感情を書く」と宣言してから始める。さrに、診断後は上司・同僚に「自分の結果が行動と合っているか」フィードバックを依頼し、客観視点で補正するのがおすすめです。

再診断の目安

キャリアの節目(異動・転職・育児・留学など)や2、3年ごとに再チェック。アンカーはライフステージで比重が変わることもあるため、*“定期点検”*が有効です。

キャリアアンカーを自己分析やキャリアプランに活用するステップ

キャリアアンカーは、採用面接や転職活動、さらには副業選びに至るまで、あらゆるキャリア判断の土台となる「自分だけの譲れない基盤」です。以下の2ステップで活用することで、ブレないキャリアビジョンと具体的な行動計画が得られます。

1. 自己分析ワークの設計

自己分析ワークの一例として、キャリアアンカー診断の結果をベースに「得意なこと(Strength)」「心が動く仕事(Motivation)」「譲れない価値観(Values)」を書き出すことが有効です。各ボックスには、これまでに自分が周囲から評価された成功体験や、最も充実感を覚えたプロジェクトのエピソードを書き出しましょう。

Strength(強み)成功体験Motivation(動機) 心が動いた出来事Values(価値観)譲れない信念

例えば「社内から技術指導を頼まれるほど専門性を評価された」「地域ボランティアで社会貢献を実感した」など、具体的な体験がアンカーの説得力を高めます。

このマトリクスは、面接やエントリーシートで自己PRを組み立てる際に、自分の核となる強みや価値観をブレずに伝える道具にもなります。また、副業を検討する際にも「この副業は自分のアンカーに沿った選択か?」と判断する拠り所となります。

2. 中長期キャリアプランへの落とし込み

次に、自己分析で明らかになった最重要アンカーを「3年後の理想像」の核として据えます。

たとえば「専門性の追究志向」が最も強い場合は、3年後にどんな研究成果や社外発表の実績を残していたいかを描き、そのビジョンから逆算して1年目、2年目に必要なスキル・経験を具体的に洗い出します。

(作成例)

1年目:社内研究制度を活用し、半年以内に外部学会での発表準備を完了

2年目:産学連携プロジェクトに参画し、新技術の実証実験を主導

3年目:社外講演や論文執筆で自らの専門性を社内外にアピール

このように細かくマイルストーンを設定することで、日々の業務やプロジェクトで何を優先すべきかが明確になります。就職・転職活動においては「なぜ自分がこのポジションを志望するのか」「入社後に何を実現したいのか」というストーリーが一貫して伝わるため、企業側にも説得力を持って響きます。

以上のステップを通じて得られるのは、外部環境の変化に左右されない「自分だけの判断基準」です。これを基盤にして行動すれば、就職時や副業の選択時に迷うことなく、自分らしいキャリアを着実にデザインできるようになります。

企業がキャリアアンカーを活用するには?

企業がキャリアアンカーを組織運営に取り入れることで、採用から配置、育成まで一貫して「社員の譲れない軸」を反映できます。

たとえば採用時には志望者に診断を実施し、「起業家的創造性」が強い人材には新規事業部門への配属プランを提示することで、入社後のミスマッチを減らすことができるでしょう。

人事異動や昇進の際は、1on1面談で現時点でのアンカーを再度確認し、経営管理志向の社員にはリーダーシップ研修を、専門性志向の社員にはスペシャリスト育成プログラムを提案すると効果的です。

日々の1on1でアンカーを言語化し、キャリアビジョンと業務目標をすり合わせることで、社員一人ひとりが本来の力を最大限に発揮できる組織風土を築けます。

キャリアアンカーを組織で共有・活用する際の注意点⚠️

決めつけ禁止

診断結果はあくまで「その時点での傾向」を示すものです。たとえば「経営管理志向が高いから管理職に向く」と単純に決めつけると、本人の他の強みや意欲を見落とし、可能性を狭めてしまいます。面談や日常のパフォーマンス観察も併せて判断材料とし、多面的に評価しましょう。

多様性の尊重

組織全体において、各アンカータイプがバランスよく配置されていることが強みとなります。ある部署に似たアンカー傾向のメンバーばかりを集めると、同じ視点での意思決定が過剰になり、偏りを生じます。価値観や得意領域の異なるメンバーを意図的に組み込み、相互補完を図ることが重要です。

全体最適視点

個人のアンカーを尊重しつつも、事業戦略やチームミッションとの整合性を忘れてはいけません。たとえば、営業チームに「純粋な挑戦志向」の社員ばかりを配置すると、高い目標に果敢に挑む一方で、既存顧客のフォローやアフターサポートがおろそかになり、顧客満足度が低下する恐れがあります。「専門・職能別能力志向」や「保障・安定志向」のメンバーを加えることで、チャレンジと継続のバランスが取れたチーム運営が可能になります。

キャリアアンカー理論をさらに深く学べる書籍紹介

『キャリア・アンカー: 自分のほんとうの価値を発見しよう (Career Anchors and Career Survival)』

著者:エドガー・H. シャイン( 金井 壽宏 訳)

概要:本書は1990年刊行の『CAREER ANCHORS DISCOVERING YOUR REAL VALUES Revised Edition』の翻訳版で、キャリアアンカーを探索するための質問票と活用法を解説しています。キャリア理論の基礎を学びたい方に最適で、実践的なキャリア選択には同著者訳『キャリア・サバイバル』との併読をおすすめします。キャリアコンサルティングや部下の開発支援にも役立つ一冊です。

まとめ

キャリアアンカーを組織のあらゆるフェーズで活用し、1on1を通じて継続的に対話することで、社員は自分の「譲れない軸」を常に確認できます。これにより、ミスマッチを防ぎながら一人ひとりが自律的に成長し、組織全体のパフォーマンスも向上します。ぜひ今日の1on1からキャリアアンカーを取り入れ、社員と企業がともに成長し続ける文化を築いてください。