組織を動かす

組織を「動かす人事」と「沈める人事」はどこが違うのか? プロ人事の思考と行動

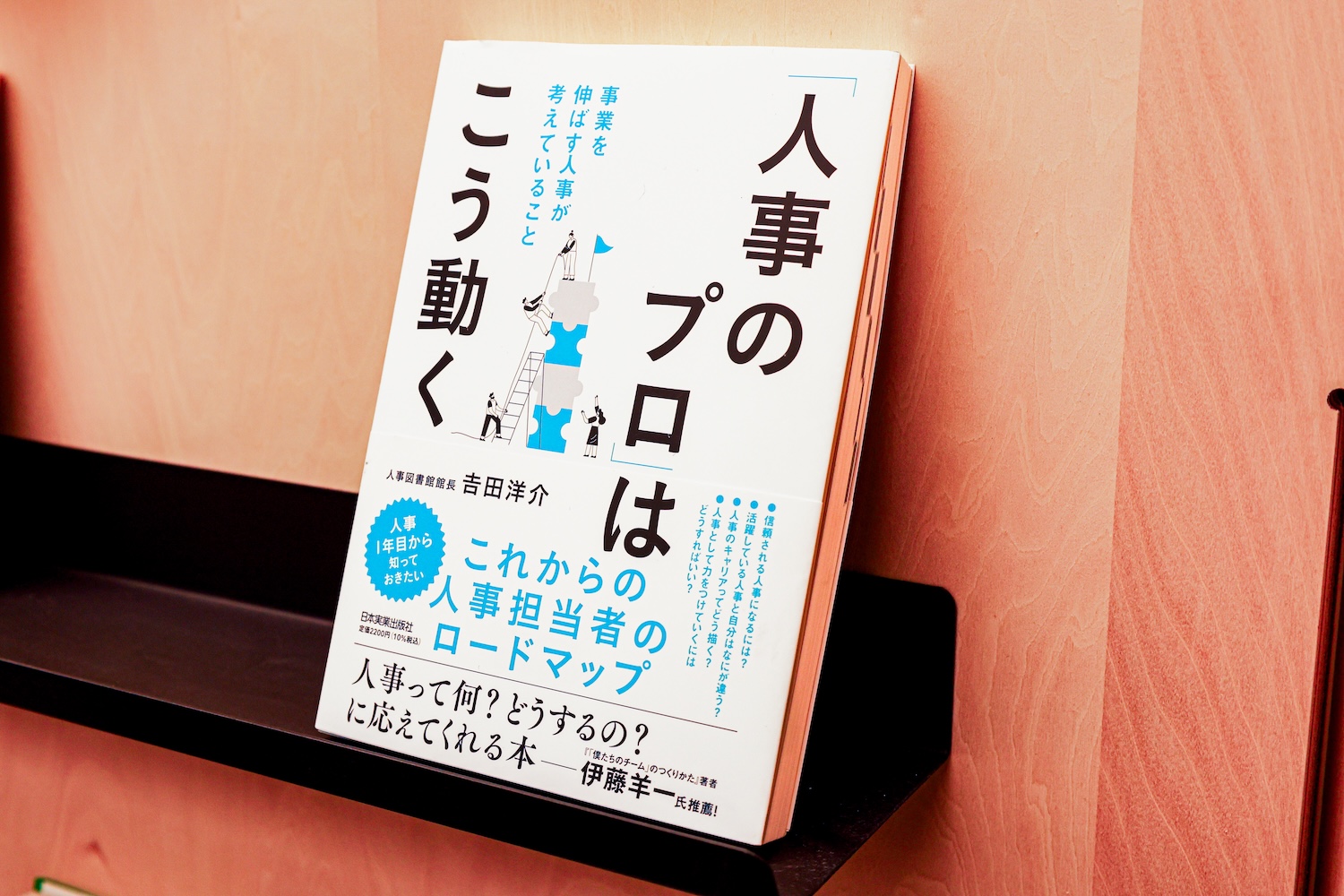

人事の世界には、数多くの名著がある。人事図書館を主宰する吉田洋介さんは、その多くに触れ、読み込み、現場で試してきた一人だ。そんな吉田さんが昨年11月、『「人事のプロ」はこう動く 事業を伸ばす人事が考えていること』(日本実業出版社)を上梓した。

名著が揃っているにもかかわらず、なぜあらためて本を書いたのか。吉田さんは、人事の本は数多く読んできたものの、「自分自身が次に何をすればいいのか」を具体的に示してくれる本には、なかなか出会えなかったと振り返る。

特に、ひとり人事として働く人が、どの順番で力をつけていけばいいのかが見えにくいと感じていたという。そこで本書では、「ひとり人事が、どう動けばプロに近づいていけるのか」を示すガイドブックとして描くことを目指した。

一方で、その分量と構造をシンプルに保つため、あえて載せなかった話も少なくない。自社サービスの値上げを提言した人事、恨まれる覚悟で決断した人事——本記事では、ガイドブックの裏側にある“B面”の人事像も含めて、吉田さんに話を聞いた。

「罰ゲーム」に陥らない人たちは何が違うのか。ミドルマネジャーたちの「生命線」

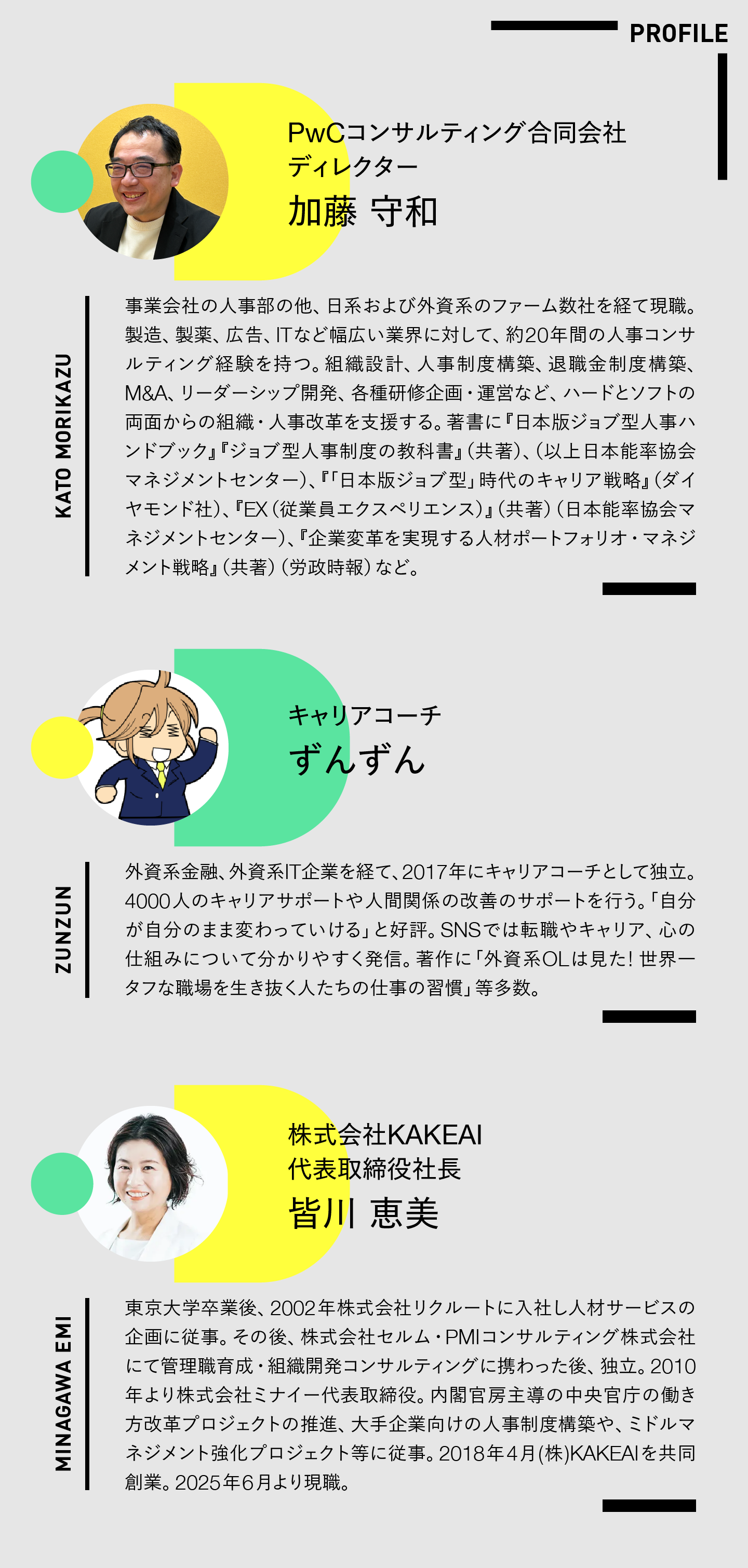

PwCコンサルティングの加藤守和氏、キャリアコーチのずんずん氏、KAKEAI代表取締役社長・皆川恵美による鼎談の中編。

前編では、メンバーのパフォーマンスマネジメントと感情ケアの両立が重要な論点となりました。今回は、その両立を支える営みとなる「対話」の価値を掘り下げます。

部下が求めているのは共感か、それとも別のものか。多様性の時代にマネジャーは何を磨くべきか。三者によるマネジャー論はどこまでも広がっていきます——。

エンゲージメントサーベイは無駄? 形骸化を防ぐ運用法と成功事例

「エンゲージメントサーベイは無駄だ、意味がない」ーーそうした声が社内から上がったことはありませんか。

エンゲージメントサーベイでは、「従業員の自発的な組織への貢献意欲」を数値化し、従業員と対話をしながら組織改善に取り組みます。しかしせっかくサーベイを実施しても、その目的や効果が従業員に伝わらないと、無駄な取り組みだと誤解されてしまいます。

本記事では、エンゲージメントサーベイの定義や目的から、導入方法、実施後の人事施策までを事例付きで解説します。エンゲージメントサーベイを効果的に運用するためのヒントが多くありますので、ぜひ最後までご覧ください。

勉強会の時間が激減、でも学習の質は上がった——ChatGPT×NotebookLMで変わるインプット型の社内研修

人事図書館館長・吉田洋介さんによる連載第8回。今回のテーマは「社内研修設計へのAI活用」です。

設計の工数、教える側の負担、知識のばらつき、短期間での戦力化——。社内研修に立ちはだかる様々な壁を、ChatGPTとNotebookLMで乗り越えつつある専門教育サービス企業の事例を紹介します。

🔹連載の過去記事はこちら

1on1の準備をAIに任せたら、負担は激減し満足度は向上した——語学サービス企業の実例

人事図書館館長・吉田洋介さんによる連載第7回。今回のテーマは「1on1へのAI活用」です。対話の質の向上、工数削減、成果創出、形骸化防止——。1on1に立ちはだかる様々な壁を、生成AIで乗り越えつつある語学サービス企業の事例を紹介します。

🔹連載の過去記事はこちら

.webp)

.webp)