東京屈指の人気エリア「浜町」誕生の舞台裏。ハイパーハードな合意形成の記録

日本橋浜町が「住みたい街」として急浮上している。「SUUMO住み続けたい街ランキング2024 首都圏版」で東京4位、ARUHI「本当に住みやすい街大賞2023 シニア編」では1位を獲得した。

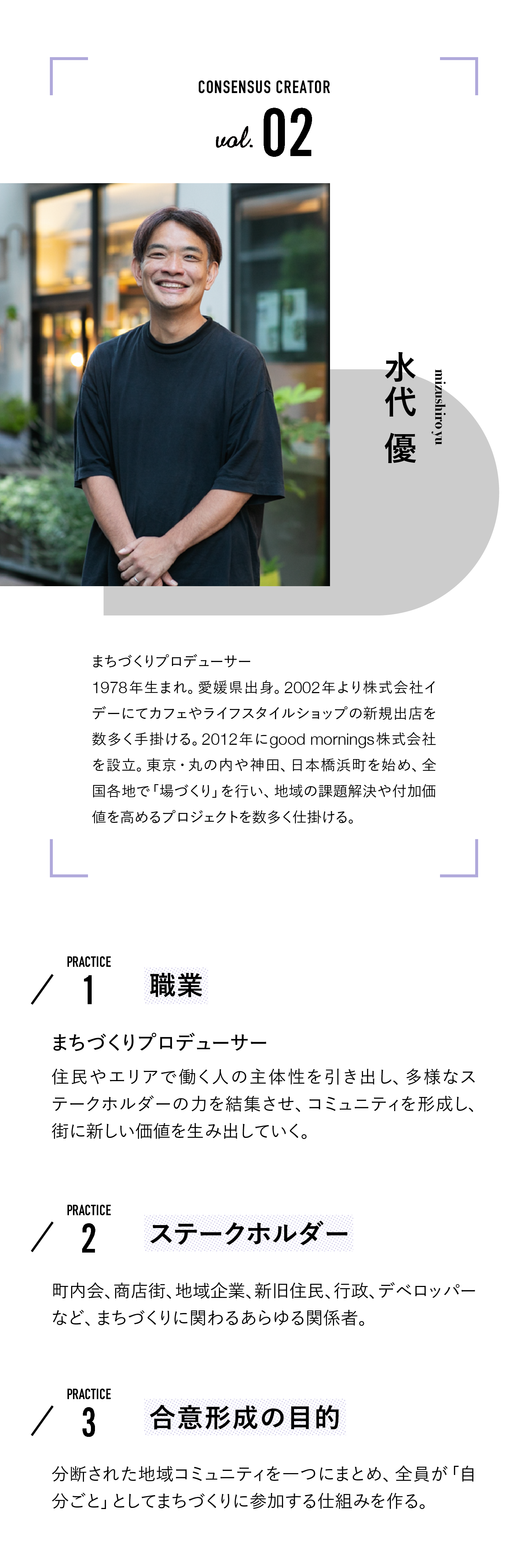

この評価の背景には、まちづくりプロデューサー・水代優氏による地道な地域活性の活動がある。

地元から信頼を得るため、年間80日すべての町内会行事に参加。新旧住民をつなぎ、企業と地域の接点を作り、行政とも交渉を重ねてきた。そんな水代氏のタフな実践から、あらゆるビジネスに通じる合意形成の極意が見えてきた──。

年間80日、すべての行事に顔を出す

2015年、安田不動産の若手社員2人が水代氏に相談を持ちかけた。「浜町で本格的なまちづくりをやりたい」――その熱意に水代氏は心を動かされた。

まちづくりに地域住民の協力は欠かせない。地元の理解なしに新しいことは実現できないからだ。そこで水代氏は自社を浜町に移し、徹底的に地域に溶け込むことから始めた。その期間は、なんと2年。

「年間80日の行事、すべてに参加しました。祭りのひもを乾かす日もあれば、ちょうちんを付ける日もある。成人式のテントを立てる日も。神田祭は朝から晩まで6日間。他にも納涼盆踊り、運動会、ソフトボール大会……。平日の昼間に開催される会合もありました」

会社員なら仕事を休まなければならない。週末は完全につぶれる。それでも水代氏は参加し続けた。

「最初はヨソモノ扱いでしたよ。でも10回、20回と顔を出すうちに、『また来たの』『いつもありがとう』と声をかけられるようになる。接触回数が増えると、相手のことが分かってきますよね。この人はサッカーのバルセロナが好き。あの人はキリンの淡麗グリーンに目がない。好きなものがわかると、距離が縮まっていきます」

2年の地道な活動を経て、水代氏は「いつも町内会の活動を手伝ってくれる人」として認識されるようになった。この信頼関係が、後のすべての活動の基盤となっていく。

街づくりの司令塔が生まれた

2017年9月、安田不動産は浜町に複合施設「Hama House」を竣工した。

「街のリビング」をコンセプトに、ブックカフェ、キッチンスタジオ、スモールオフィスを備え、地元住民や新住民、近隣で働く人々が自然に集う場を目指した。この施設が水代氏の活動拠点となり、浜町変革の司令塔となる。

水代氏は当時、浜町をこう見ていた。

「僕の印象は、昼夜の人口は大きく変わらないのに、働く人と住む人に接点が見えない街。新しくタワーマンションに引っ越してきた人の中には、カゴメなど大手企業の拠点がこの街にあることを知らない人もいます。代々この地で暮らす“旧住民”と、大手町などへのアクセスを重視して引っ越してきた“新住民”。同じ街にいながら、別の世界で生きているように見えました」

水代氏はHama Houseを拠点に「浜町を盛り上げる会」を発足させた。街の将来像を議論し、具体的な活動を企画する組織だ。

町内会、商店街、地域企業の代表者約20人が参加し、「街をどうしたいか」について2カ月に1回、計15回の会合を重ねた。この活動は、のちに浜町のまちづくりを担う一般社団法人「日本橋浜町エリアマネジメント」の設立へとつながっていく。

水代氏は「盛り上げる会」と並行して別の活動も始めた。住民や地元企業の社員が参加できる「月末交流会」を立ち上げ、毎月最終水曜日にHama Houseに50~100人を招いた。

新旧住民の分断解消や、地元企業と住民の交流を促進する試みだ。

「交流会では、会社の同僚で参加しても別々の席に座ってもらうなど、あえて知らない人同士を混ぜました。そこで仲が深まると、自然な助け合いも生まれます。町内会の青年部長が『今度の祭りで焼きそば係が足りない』とこぼせば、顔見知りになった地元企業の社員が『手伝います』と応じる。8年間で70回を重ねた交流会を通じて、多様な人間関係が育まれていきました」

まちづくりは理想と欲望に忠実に進める

地域に一体感が生まれ始めたことに伴い、安田不動産は浜町エリアの魅力向上に向けて誘致活動を加速させた。

2019年にはライフスタイルホテル「HAMACHO HOTEL」が誕生。館内にはBLUE NOTE JAPANがプロデュースするオールデイダイニング&バー「SESSiON」もオープンし、話題を集めた。

翌2020年には、日本の「茶室」から着想を得たコンセプトストア「T-HOUSE New Balance」が開業。ギャラリー機能やデザイン拠点を併設することで、地域に文化的な厚みをもたらした。

「誘致の実務は安田不動産が担い、僕は“浜町に必要な体験は何か”を言語化して提案する相談役として伴走しました」

新しい施設や店舗がオープンしたとき、水代氏ら「日本橋浜町エリアマネジメント」事務局は可能な限り旧住民向けに内覧会を開催した。

新住民の情報感度の高さに比べ、旧住民は慎重な人が少なくない。そこで、実際に体験してもらうことで、彼らの理解を得ていったのである。

公共空間の活用で直面した行政の壁

浜町には納涼祭など代表的な行事がさまざま存在するが、水代さんらはそれらの伝統行事とは別に、公共空間を活用した新たな取り組みを開始した。緑道や公園を住民らが集まるコミュニティ・スペースに生まれ変わらせるための活動だ。

しかし、公共空間の大規模利用はハードな交渉が必要となる。

「道路を使うなら道路課。金銭授受があるなら商工観光課。公園なら水とみどりの課。火を使うなら消防署。道を封鎖するなら警察署。食べ物を出すなら保健所。交渉先が三つ以上の部課にまたがる時は総務課への共有も必要。様々な窓口に同じ説明を何度も繰り返します」

各部課にはそれぞれの役割と責任があり、仮に「マルシェをやりたい」と言えば、それぞれの観点から懸念が示される。

「だからこそ、大義名分を用意し、活動に賛同してもらうことが不可欠です」と水代氏は語る。

例えば、マルシェで売れ残った食材を地域の飲食店が買い取る仕組みを導入し「フードロス対策」のイベントとして打ち出せば、行政も納得しやすくなる。

水代氏ら事務局は、あらゆるステークホルダーが反対しない文脈を示すことで、ドッグフェスをはじめさまざまなイベントを実現していったのである。

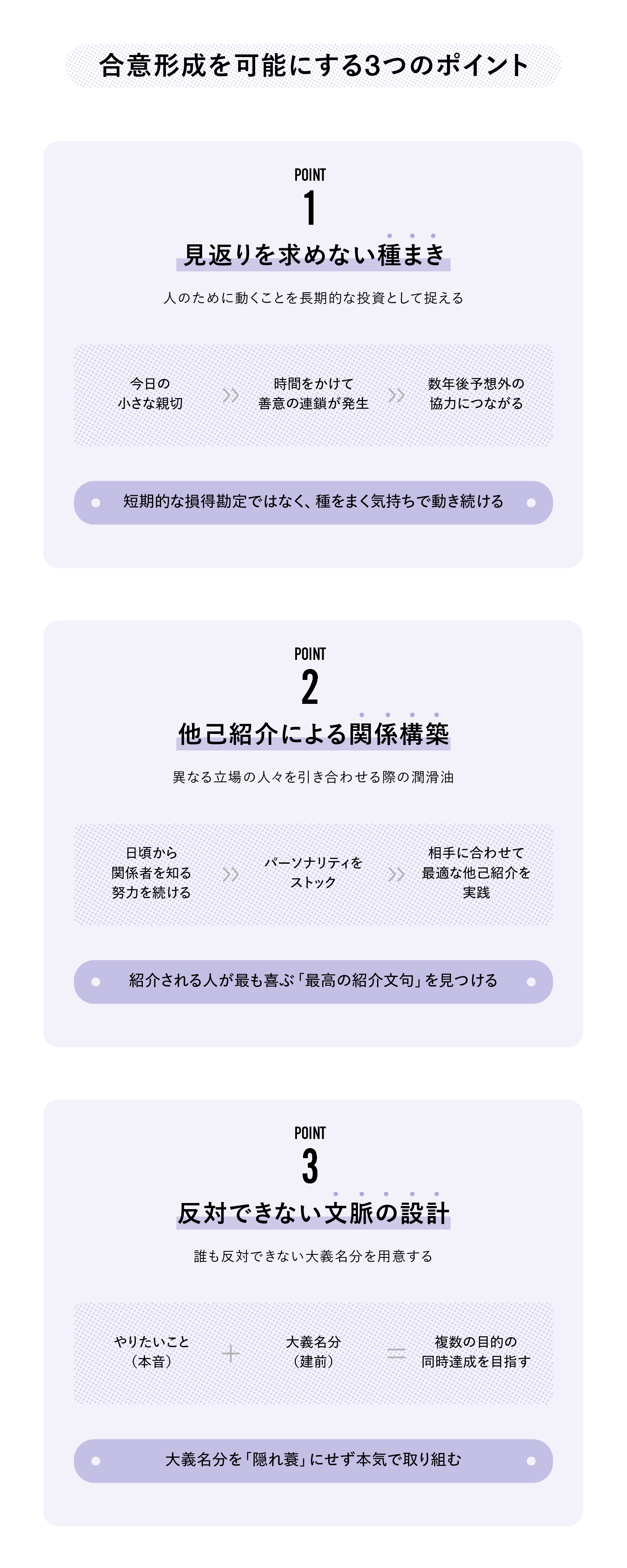

合意形成を可能にする三つのポイント

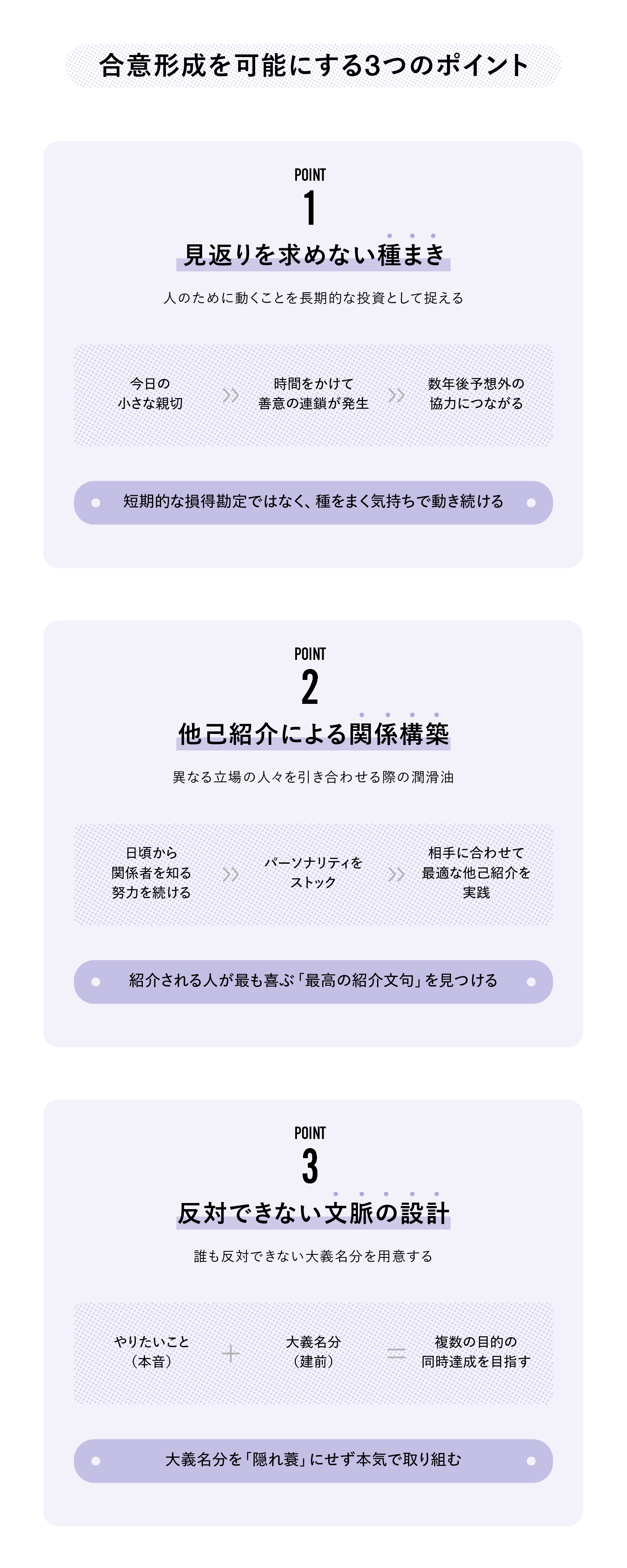

水代氏はまちづくりを通じて数々の合意形成を重ねてきた。その中で見えてきた実践知を三つ教えてくれた。

第一は「見返りを求めない種まき」だ。

水代氏は、人のために動くことを長期的な投資として捉えている。今日誰かに貸したペンが、時間をかけて善意の連鎖となり、数年後に全く別の人からの思わぬ協力として返ってくる。そのループが水代氏の活動を支えている。

短期的な損得勘定ではなく、種をまく気持ちで動き続けることが重要だという。

第二は「他己紹介による関係構築」だ。

まちづくりでは、地元企業と町内会、新店舗と行政など、異なる立場の人々を引き合わせる場面が頻繁にある。その際、仲介者による「他己紹介」が両者の関係構築に大きな影響を与えるという。

質の高い「他己紹介」ができるよう、水代氏は日頃から関係者一人ひとりと向き合い、その人のパーソナリティを深く理解することから始める。細かな発言も見逃さず、質問して掘り下げ、「サッカーの関東2部リーグで活躍した人」「70センチのハタを釣り上げた人」「365日ラジオ体操を欠かさない人」といったエピソードをストックしていく。

そして、例えばAさんにBさんを紹介する際、「Bさんのパーソナリティストック」から最もAさんに響きそうなエピソードを選ぶ。

「ただし、Bさんが言われて最も嬉しいと感じる紹介文句がある場合は、それを使います。その方が、両者が良好な関係で結ばれやすいからです」

この他己紹介はビジネスパーソンに必須のスキルだと水代氏は言う。

「僕の経験上、他己紹介が上手い人は間違いなく仕事ができます。〈丸の内で成功する人は取引先の子供の名前まで覚えている〉なんて話もありますが、相手を知る努力が周囲との良好な協力関係を生み出し、仕事の成果に結びつくのだと思います」

第三は「反対できない文脈の設計」だ。

やりたいことをストレートに提案するのではなく、誰も反対できない大義名分で包み込む。まちづくりでいえば、防災、感染症対策、SDGs、地域活性化――こうした文脈があれば、実現が難しい企画も通りやすくなる。

「重要なのは、建前ではなく、大義名分に本気で取り組むことです。例えば、公共空間を活用したイベントを防災訓練という名目で開催するなら、誰が見ても災害時に役立つ訓練を企画することが必須です。その上で、参加者が楽しめる要素も加えていく。つまり、大義名分を隠れ蓑に使うのではなく、本音と建前を同時に達成する。この気概が重要です」

これら三つの実践知に共通するのは、相手を中心に据えた思考だ。自分の都合を押し通すのではなく、相手が何を求め、何を心配し、何に賛同できるかを考え抜くことが重要なのである。

水代氏は語る。「合意形成の本質は、相手をどれだけ深く理解できるか。それができて初めて『僕を信じてください』という言葉が効力を持ちます」

これはまちづくりに限らず、あらゆるビジネスの現場に通じる話だろう。真の合意形成とは、泥臭く丁寧な信頼関係の構築にほかならない。

◆あわせて読みたい

年間80日、すべての行事に顔を出す

2015年、安田不動産の若手社員2人が水代氏に相談を持ちかけた。「浜町で本格的なまちづくりをやりたい」――その熱意に水代氏は心を動かされた。

まちづくりに地域住民の協力は欠かせない。地元の理解なしに新しいことは実現できないからだ。そこで水代氏は自社を浜町に移し、徹底的に地域に溶け込むことから始めた。その期間は、なんと2年。

「年間80日の行事、すべてに参加しました。祭りのひもを乾かす日もあれば、ちょうちんを付ける日もある。成人式のテントを立てる日も。神田祭は朝から晩まで6日間。他にも納涼盆踊り、運動会、ソフトボール大会……。平日の昼間に開催される会合もありました」

会社員なら仕事を休まなければならない。週末は完全につぶれる。それでも水代氏は参加し続けた。

「最初はヨソモノ扱いでしたよ。でも10回、20回と顔を出すうちに、『また来たの』『いつもありがとう』と声をかけられるようになる。接触回数が増えると、相手のことが分かってきますよね。この人はサッカーのバルセロナが好き。あの人はキリンの淡麗グリーンに目がない。好きなものがわかると、距離が縮まっていきます」

2年の地道な活動を経て、水代氏は「いつも町内会の活動を手伝ってくれる人」として認識されるようになった。この信頼関係が、後のすべての活動の基盤となっていく。

街づくりの司令塔が生まれた

2017年9月、安田不動産は浜町に複合施設「Hama House」を竣工した。

「街のリビング」をコンセプトに、ブックカフェ、キッチンスタジオ、スモールオフィスを備え、地元住民や新住民、近隣で働く人々が自然に集う場を目指した。この施設が水代氏の活動拠点となり、浜町変革の司令塔となる。

水代氏は当時、浜町をこう見ていた。

「僕の印象は、昼夜の人口は大きく変わらないのに、働く人と住む人に接点が見えない街。新しくタワーマンションに引っ越してきた人の中には、カゴメなど大手企業の拠点がこの街にあることを知らない人もいます。代々この地で暮らす“旧住民”と、大手町などへのアクセスを重視して引っ越してきた“新住民”。同じ街にいながら、別の世界で生きているように見えました」

水代氏はHama Houseを拠点に「浜町を盛り上げる会」を発足させた。街の将来像を議論し、具体的な活動を企画する組織だ。

町内会、商店街、地域企業の代表者約20人が参加し、「街をどうしたいか」について2カ月に1回、計15回の会合を重ねた。この活動は、のちに浜町のまちづくりを担う一般社団法人「日本橋浜町エリアマネジメント」の設立へとつながっていく。

水代氏は「盛り上げる会」と並行して別の活動も始めた。住民や地元企業の社員が参加できる「月末交流会」を立ち上げ、毎月最終水曜日にHama Houseに50~100人を招いた。

新旧住民の分断解消や、地元企業と住民の交流を促進する試みだ。

「交流会では、会社の同僚で参加しても別々の席に座ってもらうなど、あえて知らない人同士を混ぜました。そこで仲が深まると、自然な助け合いも生まれます。町内会の青年部長が『今度の祭りで焼きそば係が足りない』とこぼせば、顔見知りになった地元企業の社員が『手伝います』と応じる。8年間で70回を重ねた交流会を通じて、多様な人間関係が育まれていきました」

まちづくりは理想と欲望に忠実に進める

地域に一体感が生まれ始めたことに伴い、安田不動産は浜町エリアの魅力向上に向けて誘致活動を加速させた。

2019年にはライフスタイルホテル「HAMACHO HOTEL」が誕生。館内にはBLUE NOTE JAPANがプロデュースするオールデイダイニング&バー「SESSiON」もオープンし、話題を集めた。

翌2020年には、日本の「茶室」から着想を得たコンセプトストア「T-HOUSE New Balance」が開業。ギャラリー機能やデザイン拠点を併設することで、地域に文化的な厚みをもたらした。

「誘致の実務は安田不動産が担い、僕は“浜町に必要な体験は何か”を言語化して提案する相談役として伴走しました」

新しい施設や店舗がオープンしたとき、水代氏ら「日本橋浜町エリアマネジメント」事務局は可能な限り旧住民向けに内覧会を開催した。

新住民の情報感度の高さに比べ、旧住民は慎重な人が少なくない。そこで、実際に体験してもらうことで、彼らの理解を得ていったのである。

公共空間の活用で直面した行政の壁

浜町には納涼祭など代表的な行事がさまざま存在するが、水代さんらはそれらの伝統行事とは別に、公共空間を活用した新たな取り組みを開始した。緑道や公園を住民らが集まるコミュニティ・スペースに生まれ変わらせるための活動だ。

しかし、公共空間の大規模利用はハードな交渉が必要となる。

「道路を使うなら道路課。金銭授受があるなら商工観光課。公園なら水とみどりの課。火を使うなら消防署。道を封鎖するなら警察署。食べ物を出すなら保健所。交渉先が三つ以上の部課にまたがる時は総務課への共有も必要。様々な窓口に同じ説明を何度も繰り返します」

各部課にはそれぞれの役割と責任があり、仮に「マルシェをやりたい」と言えば、それぞれの観点から懸念が示される。

「だからこそ、大義名分を用意し、活動に賛同してもらうことが不可欠です」と水代氏は語る。

例えば、マルシェで売れ残った食材を地域の飲食店が買い取る仕組みを導入し「フードロス対策」のイベントとして打ち出せば、行政も納得しやすくなる。

水代氏ら事務局は、あらゆるステークホルダーが反対しない文脈を示すことで、ドッグフェスをはじめさまざまなイベントを実現していったのである。

合意形成を可能にする三つのポイント

水代氏はまちづくりを通じて数々の合意形成を重ねてきた。その中で見えてきた実践知を三つ教えてくれた。

第一は「見返りを求めない種まき」だ。

水代氏は、人のために動くことを長期的な投資として捉えている。今日誰かに貸したペンが、時間をかけて善意の連鎖となり、数年後に全く別の人からの思わぬ協力として返ってくる。そのループが水代氏の活動を支えている。

短期的な損得勘定ではなく、種をまく気持ちで動き続けることが重要だという。

第二は「他己紹介による関係構築」だ。

まちづくりでは、地元企業と町内会、新店舗と行政など、異なる立場の人々を引き合わせる場面が頻繁にある。その際、仲介者による「他己紹介」が両者の関係構築に大きな影響を与えるという。

質の高い「他己紹介」ができるよう、水代氏は日頃から関係者一人ひとりと向き合い、その人のパーソナリティを深く理解することから始める。細かな発言も見逃さず、質問して掘り下げ、「サッカーの関東2部リーグで活躍した人」「70センチのハタを釣り上げた人」「365日ラジオ体操を欠かさない人」といったエピソードをストックしていく。

そして、例えばAさんにBさんを紹介する際、「Bさんのパーソナリティストック」から最もAさんに響きそうなエピソードを選ぶ。

「ただし、Bさんが言われて最も嬉しいと感じる紹介文句がある場合は、それを使います。その方が、両者が良好な関係で結ばれやすいからです」

この他己紹介はビジネスパーソンに必須のスキルだと水代氏は言う。

「僕の経験上、他己紹介が上手い人は間違いなく仕事ができます。〈丸の内で成功する人は取引先の子供の名前まで覚えている〉なんて話もありますが、相手を知る努力が周囲との良好な協力関係を生み出し、仕事の成果に結びつくのだと思います」

第三は「反対できない文脈の設計」だ。

やりたいことをストレートに提案するのではなく、誰も反対できない大義名分で包み込む。まちづくりでいえば、防災、感染症対策、SDGs、地域活性化――こうした文脈があれば、実現が難しい企画も通りやすくなる。

「重要なのは、建前ではなく、大義名分に本気で取り組むことです。例えば、公共空間を活用したイベントを防災訓練という名目で開催するなら、誰が見ても災害時に役立つ訓練を企画することが必須です。その上で、参加者が楽しめる要素も加えていく。つまり、大義名分を隠れ蓑に使うのではなく、本音と建前を同時に達成する。この気概が重要です」

これら三つの実践知に共通するのは、相手を中心に据えた思考だ。自分の都合を押し通すのではなく、相手が何を求め、何を心配し、何に賛同できるかを考え抜くことが重要なのである。

水代氏は語る。「合意形成の本質は、相手をどれだけ深く理解できるか。それができて初めて『僕を信じてください』という言葉が効力を持ちます」

これはまちづくりに限らず、あらゆるビジネスの現場に通じる話だろう。真の合意形成とは、泥臭く丁寧な信頼関係の構築にほかならない。

◆あわせて読みたい