マネジャーの仕事は変えられる──マネジメントを「機能」から再設計する六つのステップ~リクルートワークス研究所『マネジメントを編みなおす』から考える~(後編)

現場のマネジャーが疲弊している背景には、単なる業務量の増加やスキル不足ではなく、構造的な機能不全がある──。

前編では、この問題の本質を掘り下げ、改善には「役割」の再配分ではなく「機能」からマネジメントを捉え直すことが不可欠であることを明らかにした。しかし、組織に必要な「機能」をどう見極め、どのように再設計すればよいのか。

本記事では、リクルートワークス研究所が提示する六つの実践ステップを軸に、同所主任研究員・辰巳哲子氏の知見を交えながら、構造的な変革を実現する具体的方法論を紹介する。

誰がマネジメントの機能を見直すのか

マネジメントの機能を再設計する──この重要な仕事を誰が担うべきか。リクルートワークス研究所の報告書『マネジメントを編みなおす』では、事業部長がHRBPなどのスタッフ組織と協働しながら進めることを提唱している。

なぜ事業部長なのか。それは、このポジションが持つ独自の視座と権限による。

事業部長は、ファーストラインのマネジャーの仕事を最も深く理解している。日々の業務で何が起きているか、どのような課題に直面しているかを把握しながら、同時に事業戦略と組織戦略を連動させて考えることができる。つまり、現場の実情と経営の視点の両方を持ち合わせているのだ。

さらに重要なのは、「どのような事業にしたいのか」という明確なビジョンを描ける立場にあることだ。このビジョンなしに、適切な組織デザインを構築することはできない。

報告書は「現場の課題を仕入れながら事業の土台を再構築できるのは、現場に最も近いファーストラインを掌握する部長に他ならない」と指摘する。外部環境の変化を読み取り、それを社内の文脈に落とし込んで意味づけできる能力──この両方を兼ね備えているのが事業部長なのである。

六つのステップで進める機能の再設計

事業部長は具体的にどのようなプロセスで進めればよいのか。報告書は以下の6つのステップを提示している。

🪜ステップ1:問題の定義──表面ではなく根本を探る

最初のステップは「何が起こっているのか」を明確にすることだ。短期的な症状ではなく、根本的な課題を探ることが重要である。

実は、この最初のステップこそが、プロセス全体の成否を左右する。多くの企業では、問題が起きるとすぐに「誰が何をするか」という施策や担当者の割り振りに走りがちだ。しかし、それでは対症療法の繰り返しに陥ってしまう。まず必要なのは、「そもそも何が起こっているのか」という根本からの問い直しなのだ。

例えば「離職率が高い」という現象があったとする。報告書では、これを表面的な事実として捉えるのではなく、「社員のモチベーション低下が原因で離職が増えている」といった、より深い構造的な視点で捉えることを推奨している。

このように、影響を受けている人や組織を特定し、問題の背後にある要因を丁寧に掘り下げることで、初めて本質的な解決への糸口が見えてくる。

🪜ステップ2:構造の可視化──因果ループで全体像を描く

次に、要素間の関係性を明らかにする。ここで活用するのが「因果ループ図」だ。

因果ループ図とは、システム思考の手法の一つで、要素間の因果関係を矢印で表し、相互の関係性や循環構造を視覚化するものだ。単に「AがBを引き起こす」という一方向の因果関係ではなく、「その結果がまたAに影響を与える」という循環的な構造を描き出すことができる。

辰巳氏は「特定の業務や課題が起きている現象面だけを見るのではなく、その背景にある構造、すなわち何と何がつながり、どう循環しているのかを見える化することが重要です。構造を描くことで、真に必要な機能や、役割・施策が自然と導き出される。そこを飛ばして"やるべきこと"を先に並べてしまうと、時間の経過とともにまた元に戻ってしまう」と指摘する。

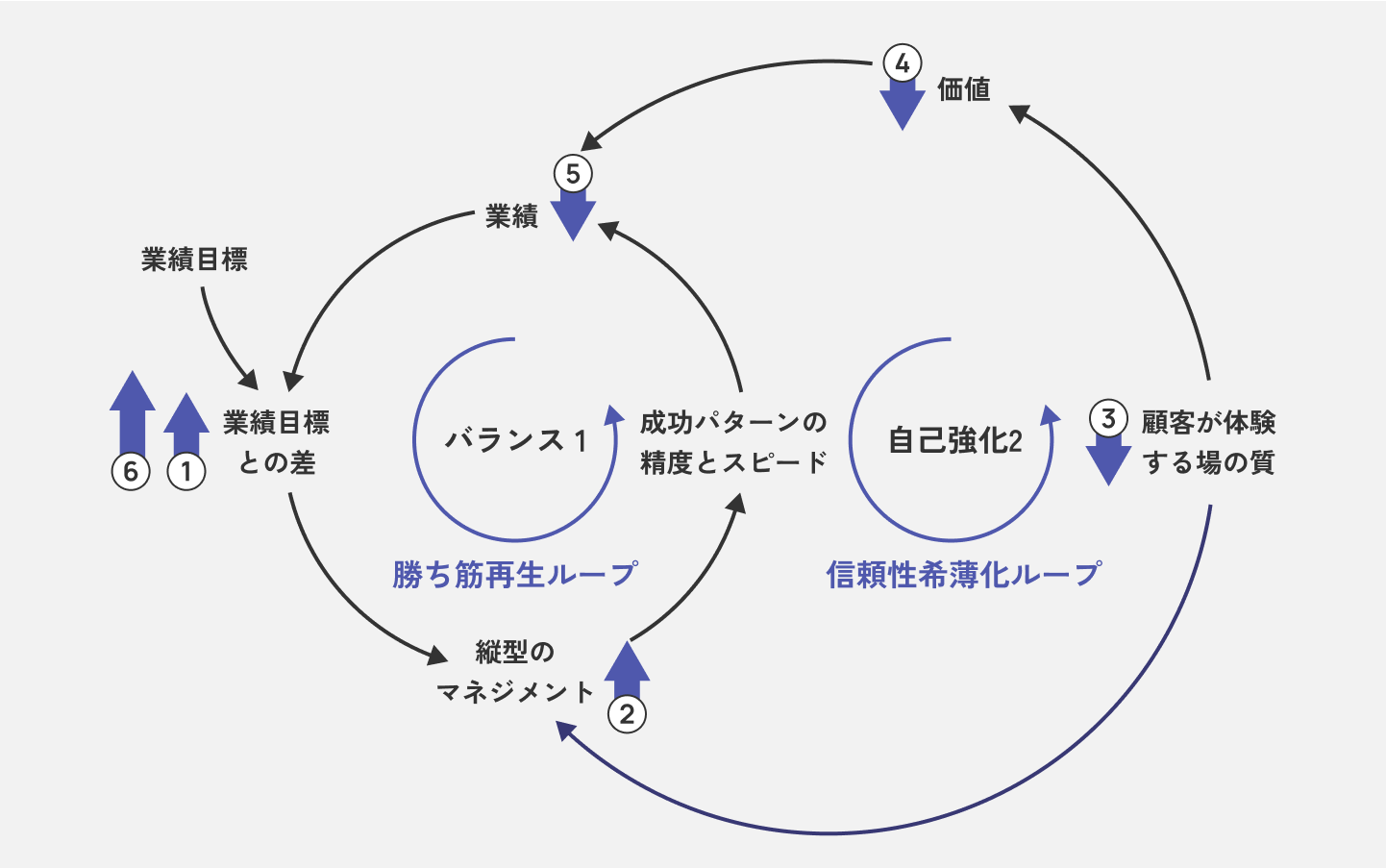

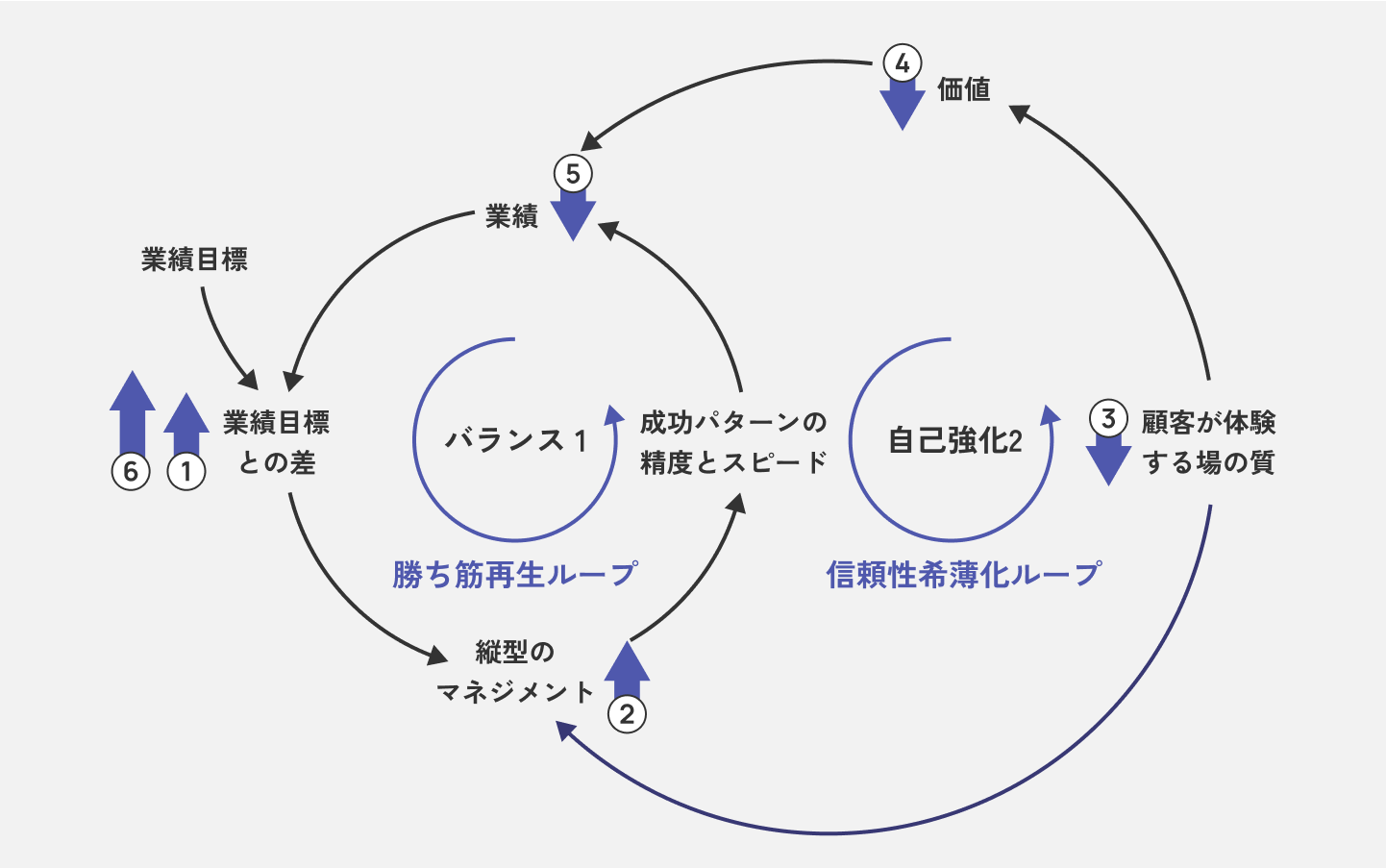

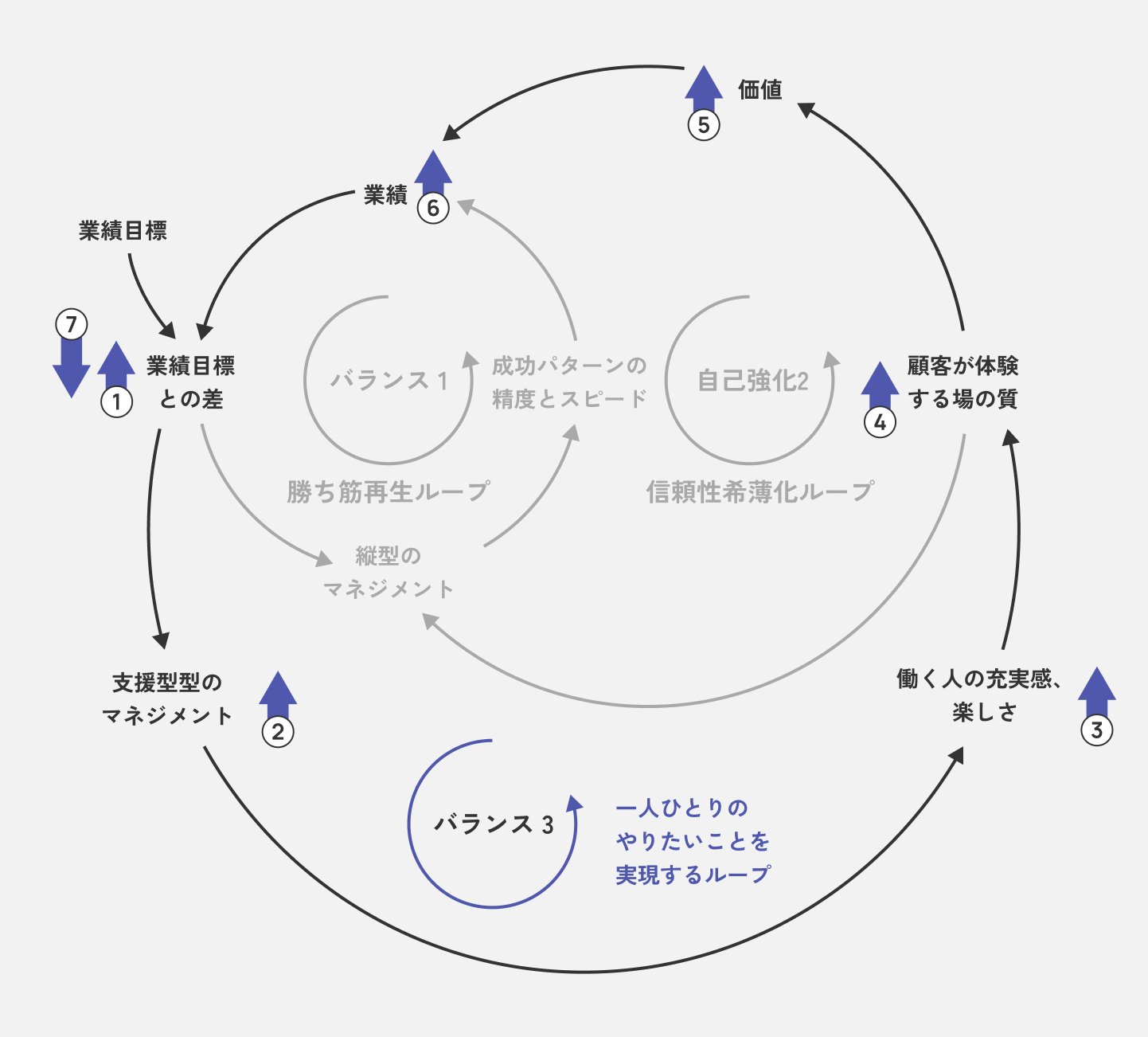

同調査書に登場する丸井グループの事例を引用しよう。かつて丸井グループは、上意下達の「縦型マネジメント」に基づく勝ちパターンを再生産することで業績を上げてきた。

因果ループ図では、

業績目標との差 → 縦型マネジメント → 成功パターンの精度とスピード → 業績 → 業績目標との差(縮小)

という「勝ち筋再生産ループ」が描かれている。

(ループ図)

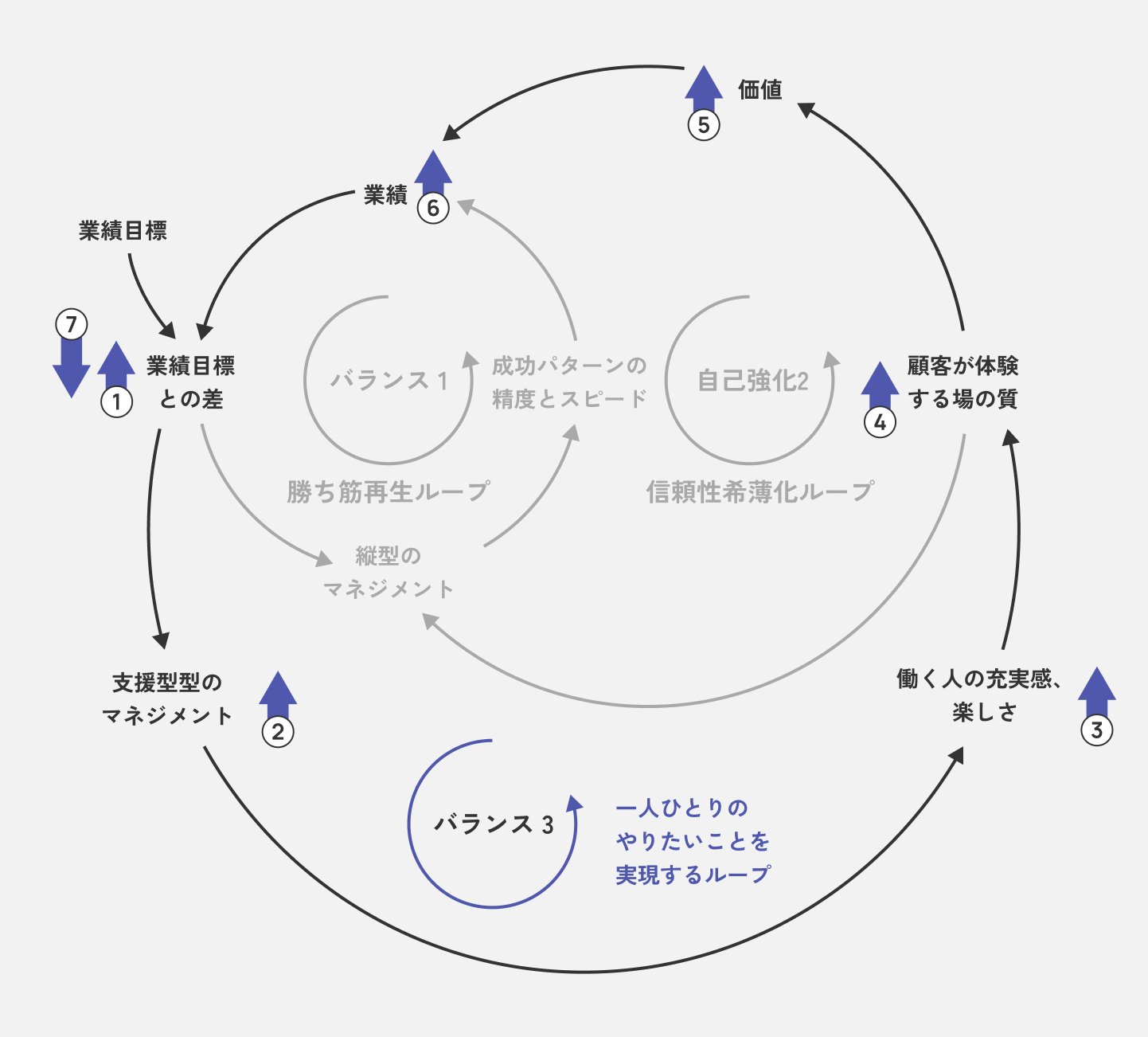

しかし、2009年・2011年の赤字転落を契機に、変化への対応力不足が課題となり、社員の「やらされ感」を払拭する組織文化改革へと舵を切った。具体的には、「手挙げ文化」や360度評価、バリューを重視した評価制度を導入し、フラットな組織体制の下で「支援型マネジメント」を推進した。

新たなループとして、

業績目標との差 → 支援型マネジメント → 働く人の充実感・楽しさ → 顧客体験の質 → 価値 → 業績 → 業績目標との差(縮小)

という「一人ひとりのやりたいことを実現するループ」を構築したのである。

🪜ステップ3:レバレッジ・ポイントの特定──小さな変化で大きな効果を

構造が見えたら、次は「レバレッジ・ポイント(介入点)」を見つける。これは、小さな変化で大きな影響を与えるポイントのことだ。

短期的な対症療法ではなく、長期的に機能する施策を考えることが重要だ。たとえば「給料を上げる」という表面的な対応ではなく、「業務プロセスを改善して労働時間を適正化する」といった構造的な改善を狙う方が、持続的な効果を生み出せるだろう。

🪜ステップ4:解決策の設計と実行──小さく始めて検証する

レバレッジ・ポイントが特定できたら、具体的な解決策を設計する。このとき重要なのは以下のポイントである。

- 短期・中期・長期の視点で戦略を立てる

- 施策がシステム全体に与える影響をシミュレーションする

- 小規模な試験導入(パイロット)をおこない、フィードバックを得る

具体例として、「業務効率化ツールの導入」→「労働時間の削減」→「モチベーション向上」→「離職率低下」というシナリオが考えられる。

🪜ステップ5:結果のモニタリングと適応──副作用にも注意を払う

ゴールの指標を設定し、施策の効果を定期的に評価する。望ましくない副作用が生じた場合、システムの見直しをおこなう。

例えば、テレワークの導入により個人で集中する仕事の効率化は高まったものの、互いの仕事のプロセスが見えなくなったことで細かなミスが発生するなど、関係性の変化によって業務連携の問題が表面化することはよく起きる。仕事のプロセスを可視化しつつ、業務フローを見直すなどの対応が求められる。

🪜ステップ6:継続的な学習と改善──終わりなき進化

一度の解決で終わるのではなく、システムの変化を観察しながら適応を続ける。ステークホルダーの意見を取り入れ、協力しながら改善を進める。

実行にあたっての留意点──HRBPや人事部門との連携

これらのステップを実行するにあたって、事業部長が一人で進めるのは現実的ではない。報告書によれば、HRBP(Human Resource Business Partner:経営戦略と人事を統合し、事業成長を支援する役割)や人事部門との連携が重要である。

なぜなら、マネジメントの機能を見直す中で、評価制度や人材育成の仕組みも合わせて考慮する必要があるからだ。新たなマネジメント機能と人事施策が整合していなければ、組織全体のパフォーマンス向上は難しい。

マネジメントは継続的に進化するもの

本報告書では「組織を変革するということは、一度決めた体制を固定するのではなく、外部環境の変化に応じて、動的に適応し続けることである」と述べられている。

つまり、マネジメントの機能は一度決めたら終わりではない。市場環境の変化、技術の進化、働く人の価値観の変化──これらに応じて、常に見直し続ける必要がある。

企業の経営環境、コアコンピタンス、事業戦略は千差万別。自社に必要なマネジメントの機能に唯一の正解はない──だからこそ、この六つのステップは汎用的な指針となりうる。

事業部長が主導し、HRBPと協力したうえで、現場の声を聞きながら、構造を描き、必要な機能を見出していく。このプロセスを継続することこそが、変化の激しい時代における組織の競争力の源泉となるのである。

誰がマネジメントの機能を見直すのか

マネジメントの機能を再設計する──この重要な仕事を誰が担うべきか。リクルートワークス研究所の報告書『マネジメントを編みなおす』では、事業部長がHRBPなどのスタッフ組織と協働しながら進めることを提唱している。

なぜ事業部長なのか。それは、このポジションが持つ独自の視座と権限による。

事業部長は、ファーストラインのマネジャーの仕事を最も深く理解している。日々の業務で何が起きているか、どのような課題に直面しているかを把握しながら、同時に事業戦略と組織戦略を連動させて考えることができる。つまり、現場の実情と経営の視点の両方を持ち合わせているのだ。

さらに重要なのは、「どのような事業にしたいのか」という明確なビジョンを描ける立場にあることだ。このビジョンなしに、適切な組織デザインを構築することはできない。

報告書は「現場の課題を仕入れながら事業の土台を再構築できるのは、現場に最も近いファーストラインを掌握する部長に他ならない」と指摘する。外部環境の変化を読み取り、それを社内の文脈に落とし込んで意味づけできる能力──この両方を兼ね備えているのが事業部長なのである。

六つのステップで進める機能の再設計

事業部長は具体的にどのようなプロセスで進めればよいのか。報告書は以下の6つのステップを提示している。

🪜ステップ1:問題の定義──表面ではなく根本を探る

最初のステップは「何が起こっているのか」を明確にすることだ。短期的な症状ではなく、根本的な課題を探ることが重要である。

実は、この最初のステップこそが、プロセス全体の成否を左右する。多くの企業では、問題が起きるとすぐに「誰が何をするか」という施策や担当者の割り振りに走りがちだ。しかし、それでは対症療法の繰り返しに陥ってしまう。まず必要なのは、「そもそも何が起こっているのか」という根本からの問い直しなのだ。

例えば「離職率が高い」という現象があったとする。報告書では、これを表面的な事実として捉えるのではなく、「社員のモチベーション低下が原因で離職が増えている」といった、より深い構造的な視点で捉えることを推奨している。

このように、影響を受けている人や組織を特定し、問題の背後にある要因を丁寧に掘り下げることで、初めて本質的な解決への糸口が見えてくる。

🪜ステップ2:構造の可視化──因果ループで全体像を描く

次に、要素間の関係性を明らかにする。ここで活用するのが「因果ループ図」だ。

因果ループ図とは、システム思考の手法の一つで、要素間の因果関係を矢印で表し、相互の関係性や循環構造を視覚化するものだ。単に「AがBを引き起こす」という一方向の因果関係ではなく、「その結果がまたAに影響を与える」という循環的な構造を描き出すことができる。

辰巳氏は「特定の業務や課題が起きている現象面だけを見るのではなく、その背景にある構造、すなわち何と何がつながり、どう循環しているのかを見える化することが重要です。構造を描くことで、真に必要な機能や、役割・施策が自然と導き出される。そこを飛ばして"やるべきこと"を先に並べてしまうと、時間の経過とともにまた元に戻ってしまう」と指摘する。

同調査書に登場する丸井グループの事例を引用しよう。かつて丸井グループは、上意下達の「縦型マネジメント」に基づく勝ちパターンを再生産することで業績を上げてきた。

因果ループ図では、

業績目標との差 → 縦型マネジメント → 成功パターンの精度とスピード → 業績 → 業績目標との差(縮小)

という「勝ち筋再生産ループ」が描かれている。

(ループ図)

しかし、2009年・2011年の赤字転落を契機に、変化への対応力不足が課題となり、社員の「やらされ感」を払拭する組織文化改革へと舵を切った。具体的には、「手挙げ文化」や360度評価、バリューを重視した評価制度を導入し、フラットな組織体制の下で「支援型マネジメント」を推進した。

新たなループとして、

業績目標との差 → 支援型マネジメント → 働く人の充実感・楽しさ → 顧客体験の質 → 価値 → 業績 → 業績目標との差(縮小)

という「一人ひとりのやりたいことを実現するループ」を構築したのである。

🪜ステップ3:レバレッジ・ポイントの特定──小さな変化で大きな効果を

構造が見えたら、次は「レバレッジ・ポイント(介入点)」を見つける。これは、小さな変化で大きな影響を与えるポイントのことだ。

短期的な対症療法ではなく、長期的に機能する施策を考えることが重要だ。たとえば「給料を上げる」という表面的な対応ではなく、「業務プロセスを改善して労働時間を適正化する」といった構造的な改善を狙う方が、持続的な効果を生み出せるだろう。

🪜ステップ4:解決策の設計と実行──小さく始めて検証する

レバレッジ・ポイントが特定できたら、具体的な解決策を設計する。このとき重要なのは以下のポイントである。

- 短期・中期・長期の視点で戦略を立てる

- 施策がシステム全体に与える影響をシミュレーションする

- 小規模な試験導入(パイロット)をおこない、フィードバックを得る

具体例として、「業務効率化ツールの導入」→「労働時間の削減」→「モチベーション向上」→「離職率低下」というシナリオが考えられる。

🪜ステップ5:結果のモニタリングと適応──副作用にも注意を払う

ゴールの指標を設定し、施策の効果を定期的に評価する。望ましくない副作用が生じた場合、システムの見直しをおこなう。

例えば、テレワークの導入により個人で集中する仕事の効率化は高まったものの、互いの仕事のプロセスが見えなくなったことで細かなミスが発生するなど、関係性の変化によって業務連携の問題が表面化することはよく起きる。仕事のプロセスを可視化しつつ、業務フローを見直すなどの対応が求められる。

🪜ステップ6:継続的な学習と改善──終わりなき進化

一度の解決で終わるのではなく、システムの変化を観察しながら適応を続ける。ステークホルダーの意見を取り入れ、協力しながら改善を進める。

実行にあたっての留意点──HRBPや人事部門との連携

これらのステップを実行するにあたって、事業部長が一人で進めるのは現実的ではない。報告書によれば、HRBP(Human Resource Business Partner:経営戦略と人事を統合し、事業成長を支援する役割)や人事部門との連携が重要である。

なぜなら、マネジメントの機能を見直す中で、評価制度や人材育成の仕組みも合わせて考慮する必要があるからだ。新たなマネジメント機能と人事施策が整合していなければ、組織全体のパフォーマンス向上は難しい。

マネジメントは継続的に進化するもの

本報告書では「組織を変革するということは、一度決めた体制を固定するのではなく、外部環境の変化に応じて、動的に適応し続けることである」と述べられている。

つまり、マネジメントの機能は一度決めたら終わりではない。市場環境の変化、技術の進化、働く人の価値観の変化──これらに応じて、常に見直し続ける必要がある。

企業の経営環境、コアコンピタンス、事業戦略は千差万別。自社に必要なマネジメントの機能に唯一の正解はない──だからこそ、この六つのステップは汎用的な指針となりうる。

事業部長が主導し、HRBPと協力したうえで、現場の声を聞きながら、構造を描き、必要な機能を見出していく。このプロセスを継続することこそが、変化の激しい時代における組織の競争力の源泉となるのである。