.webp)

事業責任者が見落としがちな「対話」という経営課題──なぜ今すぐ着手すべきなのか

「方針は明確に伝えた」「目標は共有済みだ」「みんな理解しているはずだ」──多くの事業責任者がそう信じている一方で、現場では全く異なる現実が展開されています。

ある企業で実際に起きた事例があります。経営陣は幹部に対して事業方針を丁寧に説明したつもりでした。

しかし、試しに「理解した内容を紙に書いてもらう」という簡単なテストを実施したところ、15人の幹部のうち、社長がOKサインを出せる回答はわずか3人だけでした。

この事実は、多くの事業責任者が直面している深刻な問題を浮き彫りにします。

情報は伝達されているが、真の理解と腹落ちは起きていない。結果として、組織は同じ方向を向いているようで、実際にはバラバラの方向に進んでいるのです。

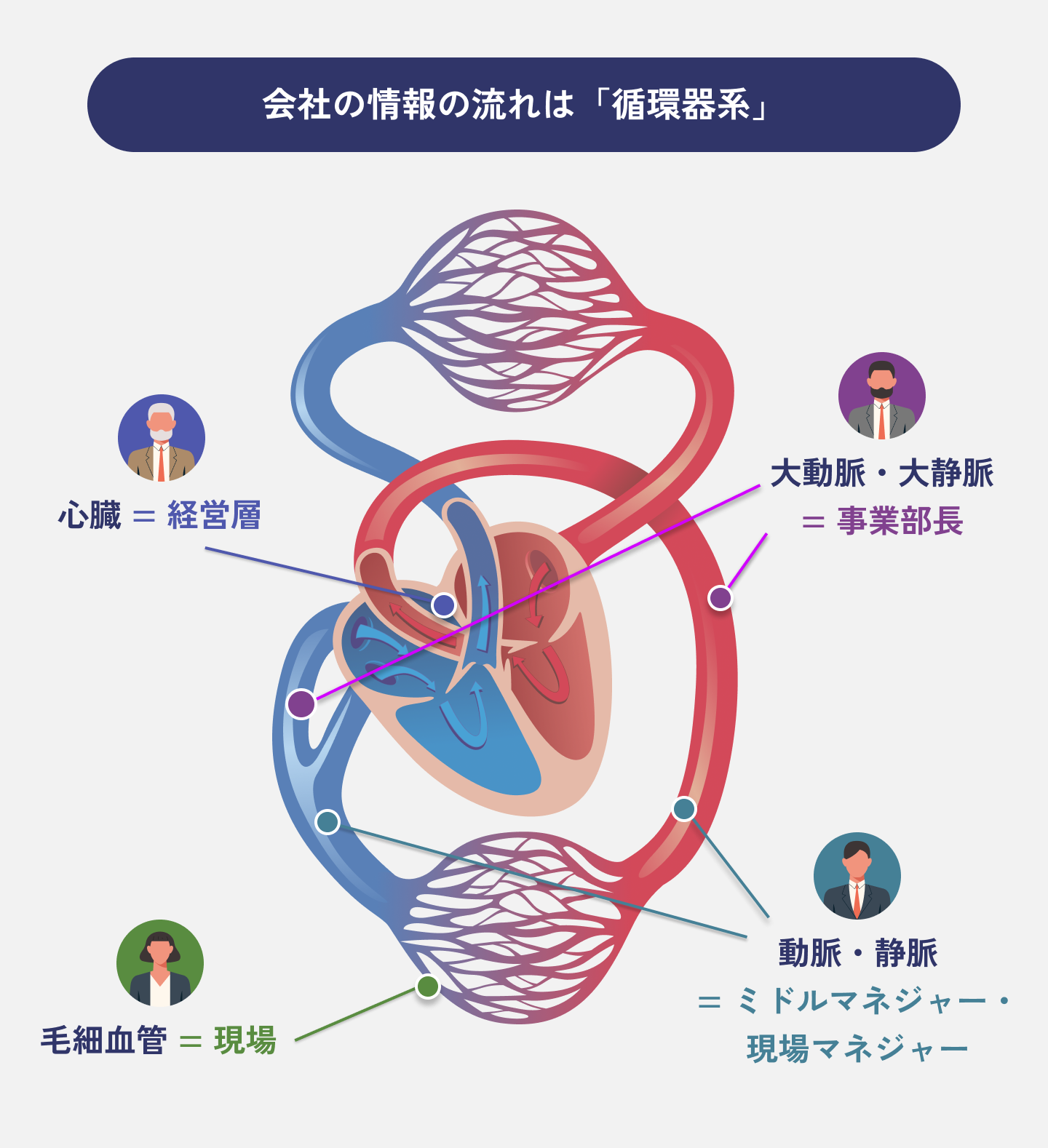

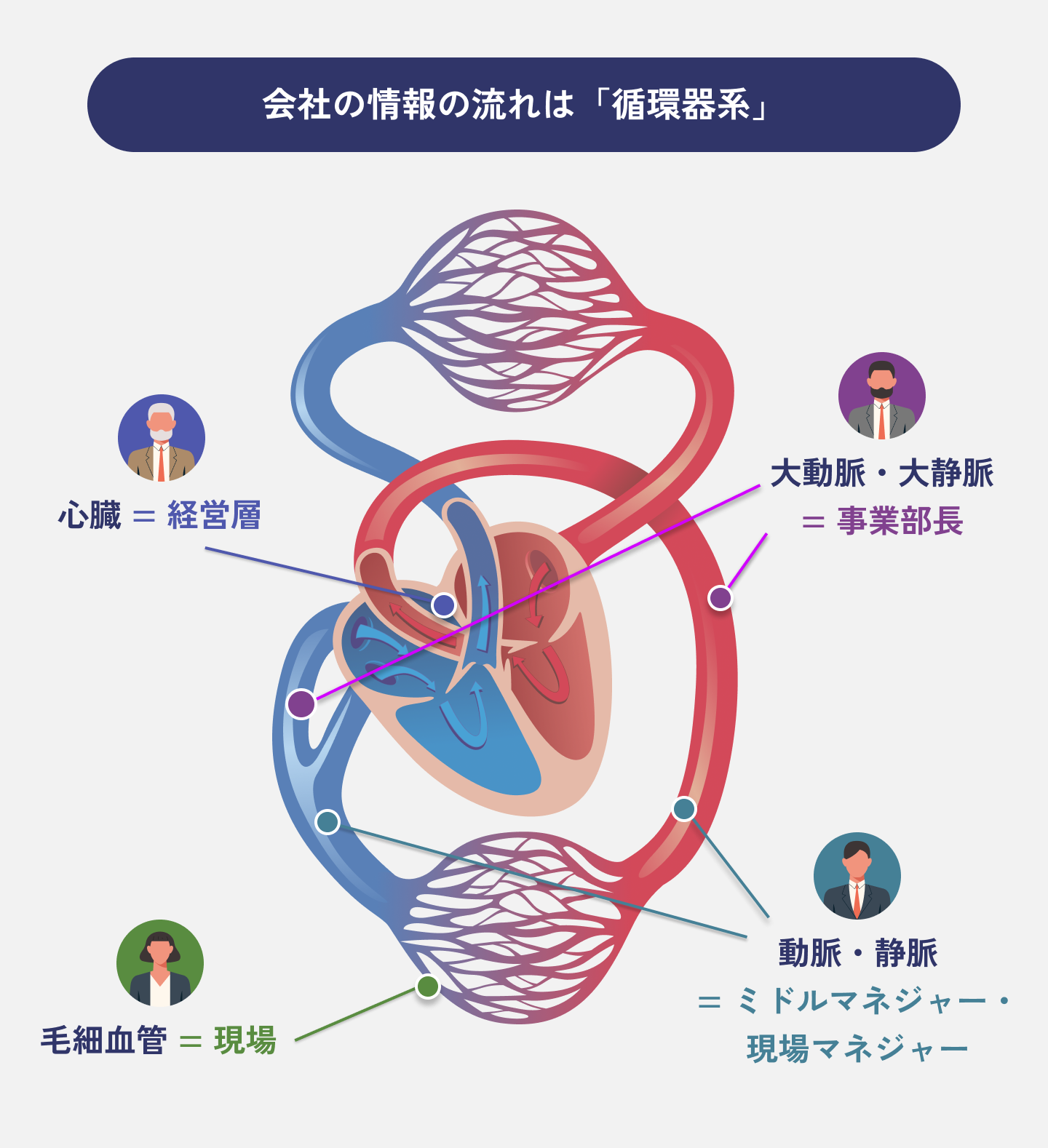

組織を「循環器系」として捉える:情報の詰まりが招く深刻な問題

組織における情報の流れは血液循環と同じ

組織のコミュニケーションを人体の循環器系として捉えてみましょう。経営層は「心臓」として会社の方針という情報を生み出し、現場は「毛細血管」として実際の業務を遂行します。そして、事業責任者やミドルマネジャーは「動脈・静脈」として、心臓と毛細血管をつなぐ重要な役割を担っています。

健康な組織では、情報が血液のように滞りなく循環しています。経営方針が現場まで正しく届き(動脈の流れ)、現場の実情や課題が経営層にフィードバックされる(静脈の流れ)。この双方向の循環が機能している限り、組織は健全に成長し続けることができます。

事業責任者が陥りがちな三つの「詰まり」

1. 翻訳機能の欠如による詰まり

経営層からのメッセージは往々にして抽象的です。「今期は新規開拓を重視し、既存顧客には注力しない」という方針が出た時、この言葉がそのまま現場に伝われば、メンバーは「大切な顧客をないがしろにするのか」と不安や反発を感じるでしょう。

ここで重要なのが、事業責任者やマネジャーの「翻訳力」です。経営の意図を現場の文脈に合わせて伝える能力こそが、情報の詰まりを防ぐ鍵となります。

2. 一方向コミュニケーションによる静脈の詰まり

多くの事業責任者は「伝達」には熱心ですが、「対話」には時間を割いていません。現場からの声——実際の顧客の反応、業務上の課題、メンバーの懸念——がトップに届かない状況は、静脈の詰まりと同じです。

この詰まりが続くと、経営判断が現場の実情とかけ離れたものになり、やがて組織全体の機能不全を招きます。

3. マネジメント層の対話不足による循環停止

最も深刻なのは、マネジメント層同士の対話不足です。事業の数字が芳しくない時、本来なら「喧々諤々」と本音で議論すべき場面で、表面的な報告に終始している組織が増えています。

これは循環器系でいえば、心臓近くの太い血管での詰まりに相当します。ここが機能しなければ、どんなに末端で努力しても、組織全体の血流は改善されません。

なぜ対話への着手を先延ばしにしてはいけないのか

時間が経つほど固まる組織の「思い込み」

組織には慣性があります。「この理解で合っているだろう」「きっとこういう意味だろう」という思い込みが、時間と共に組織全体に浸透していきます。一度固まった認識を変えるのは、初期段階で修正するよりもはるかに困難です。

例えば、新しい事業戦略を発表した際、最初の1カ月で認識のズレを修正すれば軽微な調整で済みます。しかし、6カ月後に「実は理解が違っていた」ことが判明すると、それまでの取り組みの多くが無駄になってしまう可能性があります。

問題の潜在化による致命的な遅れ

対話不足により、現場の問題や懸念が表面化しないまま進行することがあります。事業責任者は「順調に進んでいる」と思っているが、実際には重大な課題が水面下で膨らんでいる──こうした状況は、発覚した時点で手の打ちようがないほど深刻化していることが多いのです。

競合環境の変化スピードとの乖離

現代のビジネス環境は急速に変化しています。市場の変化、顧客ニーズの変化、競合の動向──これらに対応するためには、組織全体が一枚岩となって迅速に動く必要があります。

対話不足により組織内の認識がバラバラな状態では、変化への対応が遅れ、競合に後れを取ることになります。対話の基盤ができていない組織は、変化対応力において圧倒的に不利になるのです。

実践事例:「翻訳力」と「循環機能」が組織を変えた三つのケース

🏢 事例1:製造業D社 - 経営方針の翻訳により現場の納得感を獲得

D社では新しい品質管理方針「ゼロディフェクト達成」が経営から発表されました。しかし現場からは「理想論だ」「コストが合わない」という反発が続出していました。

事業部長は1on1でこの方針の背景を丁寧に翻訳しました。

「競合のC社が品質問題で大きな損失を出したニュースを見ただろう。我々の業界では一度の品質問題が会社の存続に関わる。この方針は『品質を上げろ』ではなく『会社を守るための保険』なんだ。みんなの雇用を守るための投資と考えてほしい」

結果として、現場の理解が大幅に向上し、品質指標が20%改善。離職率も下がりました。

🏢 事例2:IT企業E社 - 双方向の情報循環による業績回復

E社では業績不振が続く中、現場の声が経営層に届いていない状況でした。営業現場では「競合の新サービスに対抗できない」という課題があったにも関わらず、マネジメント層は「努力不足」と片付けていました。

事業責任者が現場との対話セッションを開始し、リアルな顧客の声を経営層にフィードバック。同時に、経営戦略の背景を現場に詳しく説明する循環を作りました。

3カ月後、現場のニーズを反映した新機能をリリースし、6カ月後には業績が回復基調に転じました。

🏢 事例3:小売業F社 - マネジメント層の本音対話による組織活性化

F社では、店長クラスが情報流通の砂時計のくびれ部分となり、情報循環のボトルネックとなっていました。上層部からの指示と現場からの報告が全て店長を経由する構造の中、多様な情報の取捨選択や対応、また自身のプレイング業務等が重なったことが主な要因です。

そのため店長は、経営方針を咀嚼する時間すら確保できず、ましてや自組織の文脈に翻訳して落とし込むことは困難でした。結果として月次会議は数字の報告に終始し、本質的な議論が生まれない状況が常態化していました。

この状況を打開するため、事業責任者は店長との定期的な1on1を開始しました。この対話の場では、経営方針の背景にある「なぜ」を店長がじっくり理解できるよう時間を確保し、同時に現場で抱える課題や困りごとにも真摯に耳を傾けました。さらに、店長同士が本音で語り合い、情報や悩みを共有できる横のつながりの場も設けました。

6カ月後には売上が15%向上し、店長の満足度も大幅に改善。現場からの改善提案も活発になりました。

組織の血流を改善する:今すぐ始められる三つのアプローチ

1. 「翻訳力」を鍛える対話の実践

まずは自分自身の翻訳力を向上させましょう。

経営からのメッセージを受け取ったら、以下の三つの視点を加えて部下に伝えることを心がけてください。

✅ 背景:なぜその方針が出てきたのか、どういう環境変化があるのか

✅ 意義:この施策によって組織や顧客にどんな価値がもたらされるのか

✅ 行動指針:具体的に何をすべきか、何を優先すべきか

「経営がこう言っているから」ではなく、「こういう背景があって、こんな意義があるから、具体的にはこうしよう」という伝え方に変えるだけで、現場の納得感は劇的に変わります。

2. 双方向の血流を作る仕組みづくり

情報の循環を活性化させるためには、組織の隅々からの声を拾い上げる仕組みが必要です。

定期的な現場対話

📌 週1回の1on1で現場の課題や提案を聞く

📌 月1回の現場巡回で直接メンバーと対話

📌 四半期ごとの現場フィードバック会議

情報の還流システム

📌 現場の声を経営層に届ける定期レポート

📌 経営方針の浸透度を測定する仕組み

📌 施策の効果を現場目線で評価する場

3. マネジメント層の「本音対話」の場を設定

形式的な会議とは別に、課題や懸念を本音で語り合える場を作りましょう。

戦略的対話の場

📌 月2回の「本音会議」:数字だけでなく、課題の本質を議論

📌 四半期ごとの「オフサイト会議」:現場を離れて本質的な議論

📌 年2回の「合宿形式」:じっくりと組織の将来を話し合う

重要なのは、時には感情的になっても構わない環境を作ることです。

表面的な合意ではなく、真の納得を得るためには、ぶつかり合いも必要なプロセスなのです。

まとめ:対話は投資、先延ばしはリスク

対話に時間を投資することは、短期的には非効率に見えるかもしれません。しかし、組織の認識統一、問題の早期発見、変化への対応力向上という観点から見れば、これほど確実なリターンをもたらす投資はありません。

逆に、対話への着手を先延ばしにすることは、組織にとって大きなリスクとなります。認識のズレの拡大、問題の潜在化、競争力の低下──これらのリスクは、時間と共に指数関数的に増大していきます。

事業責任者として最も重要な判断の一つは、「いつ対話に本気で取り組み始めるか」かもしれません。その答えは明確です。今すぐです。明日ではなく、来月ではなく、今日から始めることで、組織は確実に変わり始めます。

組織を「循環器系」として捉える:情報の詰まりが招く深刻な問題

組織における情報の流れは血液循環と同じ

組織のコミュニケーションを人体の循環器系として捉えてみましょう。経営層は「心臓」として会社の方針という情報を生み出し、現場は「毛細血管」として実際の業務を遂行します。そして、事業責任者やミドルマネジャーは「動脈・静脈」として、心臓と毛細血管をつなぐ重要な役割を担っています。

健康な組織では、情報が血液のように滞りなく循環しています。経営方針が現場まで正しく届き(動脈の流れ)、現場の実情や課題が経営層にフィードバックされる(静脈の流れ)。この双方向の循環が機能している限り、組織は健全に成長し続けることができます。

事業責任者が陥りがちな三つの「詰まり」

1. 翻訳機能の欠如による詰まり

経営層からのメッセージは往々にして抽象的です。「今期は新規開拓を重視し、既存顧客には注力しない」という方針が出た時、この言葉がそのまま現場に伝われば、メンバーは「大切な顧客をないがしろにするのか」と不安や反発を感じるでしょう。

ここで重要なのが、事業責任者やマネジャーの「翻訳力」です。経営の意図を現場の文脈に合わせて伝える能力こそが、情報の詰まりを防ぐ鍵となります。

2. 一方向コミュニケーションによる静脈の詰まり

多くの事業責任者は「伝達」には熱心ですが、「対話」には時間を割いていません。現場からの声——実際の顧客の反応、業務上の課題、メンバーの懸念——がトップに届かない状況は、静脈の詰まりと同じです。

この詰まりが続くと、経営判断が現場の実情とかけ離れたものになり、やがて組織全体の機能不全を招きます。

3. マネジメント層の対話不足による循環停止

最も深刻なのは、マネジメント層同士の対話不足です。事業の数字が芳しくない時、本来なら「喧々諤々」と本音で議論すべき場面で、表面的な報告に終始している組織が増えています。

これは循環器系でいえば、心臓近くの太い血管での詰まりに相当します。ここが機能しなければ、どんなに末端で努力しても、組織全体の血流は改善されません。

なぜ対話への着手を先延ばしにしてはいけないのか

時間が経つほど固まる組織の「思い込み」

組織には慣性があります。「この理解で合っているだろう」「きっとこういう意味だろう」という思い込みが、時間と共に組織全体に浸透していきます。一度固まった認識を変えるのは、初期段階で修正するよりもはるかに困難です。

例えば、新しい事業戦略を発表した際、最初の1カ月で認識のズレを修正すれば軽微な調整で済みます。しかし、6カ月後に「実は理解が違っていた」ことが判明すると、それまでの取り組みの多くが無駄になってしまう可能性があります。

問題の潜在化による致命的な遅れ

対話不足により、現場の問題や懸念が表面化しないまま進行することがあります。事業責任者は「順調に進んでいる」と思っているが、実際には重大な課題が水面下で膨らんでいる──こうした状況は、発覚した時点で手の打ちようがないほど深刻化していることが多いのです。

競合環境の変化スピードとの乖離

現代のビジネス環境は急速に変化しています。市場の変化、顧客ニーズの変化、競合の動向──これらに対応するためには、組織全体が一枚岩となって迅速に動く必要があります。

対話不足により組織内の認識がバラバラな状態では、変化への対応が遅れ、競合に後れを取ることになります。対話の基盤ができていない組織は、変化対応力において圧倒的に不利になるのです。

実践事例:「翻訳力」と「循環機能」が組織を変えた三つのケース

🏢 事例1:製造業D社 - 経営方針の翻訳により現場の納得感を獲得

D社では新しい品質管理方針「ゼロディフェクト達成」が経営から発表されました。しかし現場からは「理想論だ」「コストが合わない」という反発が続出していました。

事業部長は1on1でこの方針の背景を丁寧に翻訳しました。

「競合のC社が品質問題で大きな損失を出したニュースを見ただろう。我々の業界では一度の品質問題が会社の存続に関わる。この方針は『品質を上げろ』ではなく『会社を守るための保険』なんだ。みんなの雇用を守るための投資と考えてほしい」

結果として、現場の理解が大幅に向上し、品質指標が20%改善。離職率も下がりました。

🏢 事例2:IT企業E社 - 双方向の情報循環による業績回復

E社では業績不振が続く中、現場の声が経営層に届いていない状況でした。営業現場では「競合の新サービスに対抗できない」という課題があったにも関わらず、マネジメント層は「努力不足」と片付けていました。

事業責任者が現場との対話セッションを開始し、リアルな顧客の声を経営層にフィードバック。同時に、経営戦略の背景を現場に詳しく説明する循環を作りました。

3カ月後、現場のニーズを反映した新機能をリリースし、6カ月後には業績が回復基調に転じました。

🏢 事例3:小売業F社 - マネジメント層の本音対話による組織活性化

F社では、店長クラスが情報流通の砂時計のくびれ部分となり、情報循環のボトルネックとなっていました。上層部からの指示と現場からの報告が全て店長を経由する構造の中、多様な情報の取捨選択や対応、また自身のプレイング業務等が重なったことが主な要因です。

そのため店長は、経営方針を咀嚼する時間すら確保できず、ましてや自組織の文脈に翻訳して落とし込むことは困難でした。結果として月次会議は数字の報告に終始し、本質的な議論が生まれない状況が常態化していました。

この状況を打開するため、事業責任者は店長との定期的な1on1を開始しました。この対話の場では、経営方針の背景にある「なぜ」を店長がじっくり理解できるよう時間を確保し、同時に現場で抱える課題や困りごとにも真摯に耳を傾けました。さらに、店長同士が本音で語り合い、情報や悩みを共有できる横のつながりの場も設けました。

6カ月後には売上が15%向上し、店長の満足度も大幅に改善。現場からの改善提案も活発になりました。

組織の血流を改善する:今すぐ始められる三つのアプローチ

1. 「翻訳力」を鍛える対話の実践

まずは自分自身の翻訳力を向上させましょう。

経営からのメッセージを受け取ったら、以下の三つの視点を加えて部下に伝えることを心がけてください。

✅ 背景:なぜその方針が出てきたのか、どういう環境変化があるのか

✅ 意義:この施策によって組織や顧客にどんな価値がもたらされるのか

✅ 行動指針:具体的に何をすべきか、何を優先すべきか

「経営がこう言っているから」ではなく、「こういう背景があって、こんな意義があるから、具体的にはこうしよう」という伝え方に変えるだけで、現場の納得感は劇的に変わります。

2. 双方向の血流を作る仕組みづくり

情報の循環を活性化させるためには、組織の隅々からの声を拾い上げる仕組みが必要です。

定期的な現場対話

📌 週1回の1on1で現場の課題や提案を聞く

📌 月1回の現場巡回で直接メンバーと対話

📌 四半期ごとの現場フィードバック会議

情報の還流システム

📌 現場の声を経営層に届ける定期レポート

📌 経営方針の浸透度を測定する仕組み

📌 施策の効果を現場目線で評価する場

3. マネジメント層の「本音対話」の場を設定

形式的な会議とは別に、課題や懸念を本音で語り合える場を作りましょう。

戦略的対話の場

📌 月2回の「本音会議」:数字だけでなく、課題の本質を議論

📌 四半期ごとの「オフサイト会議」:現場を離れて本質的な議論

📌 年2回の「合宿形式」:じっくりと組織の将来を話し合う

重要なのは、時には感情的になっても構わない環境を作ることです。

表面的な合意ではなく、真の納得を得るためには、ぶつかり合いも必要なプロセスなのです。

まとめ:対話は投資、先延ばしはリスク

対話に時間を投資することは、短期的には非効率に見えるかもしれません。しかし、組織の認識統一、問題の早期発見、変化への対応力向上という観点から見れば、これほど確実なリターンをもたらす投資はありません。

逆に、対話への着手を先延ばしにすることは、組織にとって大きなリスクとなります。認識のズレの拡大、問題の潜在化、競争力の低下──これらのリスクは、時間と共に指数関数的に増大していきます。

事業責任者として最も重要な判断の一つは、「いつ対話に本気で取り組み始めるか」かもしれません。その答えは明確です。今すぐです。明日ではなく、来月ではなく、今日から始めることで、組織は確実に変わり始めます。