“役割の見直し”では、もう足りない──マネジャーを苦しめる構造の正体~リクルートワークス研究所『マネジメントを編みなおす』から考える~(前編)

「マネジャーとはこうあるべきだ」——そうした理想にふりまわされ、現場を支えるマネジャーが、多忙と疲弊にさらされている。多くの企業がこの状況に危機感を覚え、マネジャーの役割や業務の見直しに着手しているものの、現場の抜本的な変化につながっていないのはなぜか。

リクルートワークス研究所による報告書『マネジメントを編みなおす』では、その原因を「機能」への視点が抜け落ちていることに求めている。本記事では、同報告書の調査内容と、本研究プロジェクトを主導した辰巳哲子氏(リクルートワークス研究所・主任研究員)へのインタビューをもとに、マネジメントの再定義に向けた視座を提示する。

マネジャーの「多忙」はなぜ解消されないのか

マネジャーの多忙化はもはや慢性的なものとなっている。多くの企業では、マネジャーの負担軽減に向けた対策を講じているものの、根本的な解決に至っていない。その背景には以下のような構造的な問題が背景にある。

- 技術や専門性の寿命が長かった時代に確立された、事業の生み出し方や拡大方法を変えないまま使い続けている企業が多い

- 組織構造が旧来のままである一方、マネジャーに求められる役割だけが拡張している

- 結果として、そのしわ寄せがマネジャーに集中している

これに加えて、急速な事業環境の変化が新たな業務をマネジャーに追加している。

- グローバル展開に伴う各国の法制度・規制への対応

- デジタル化により「ローンチしてから調整する」ビジネスプロセスへの対応

- 多様化する働き方への個別サポート

- コンプライアンス強化に伴う手続きの増加

これらの複数の要因が重なり、従来の業務構造のままでは、もはや組織運営が立ち行かなくなっている。

「両利き」を求められるマネジャーたち

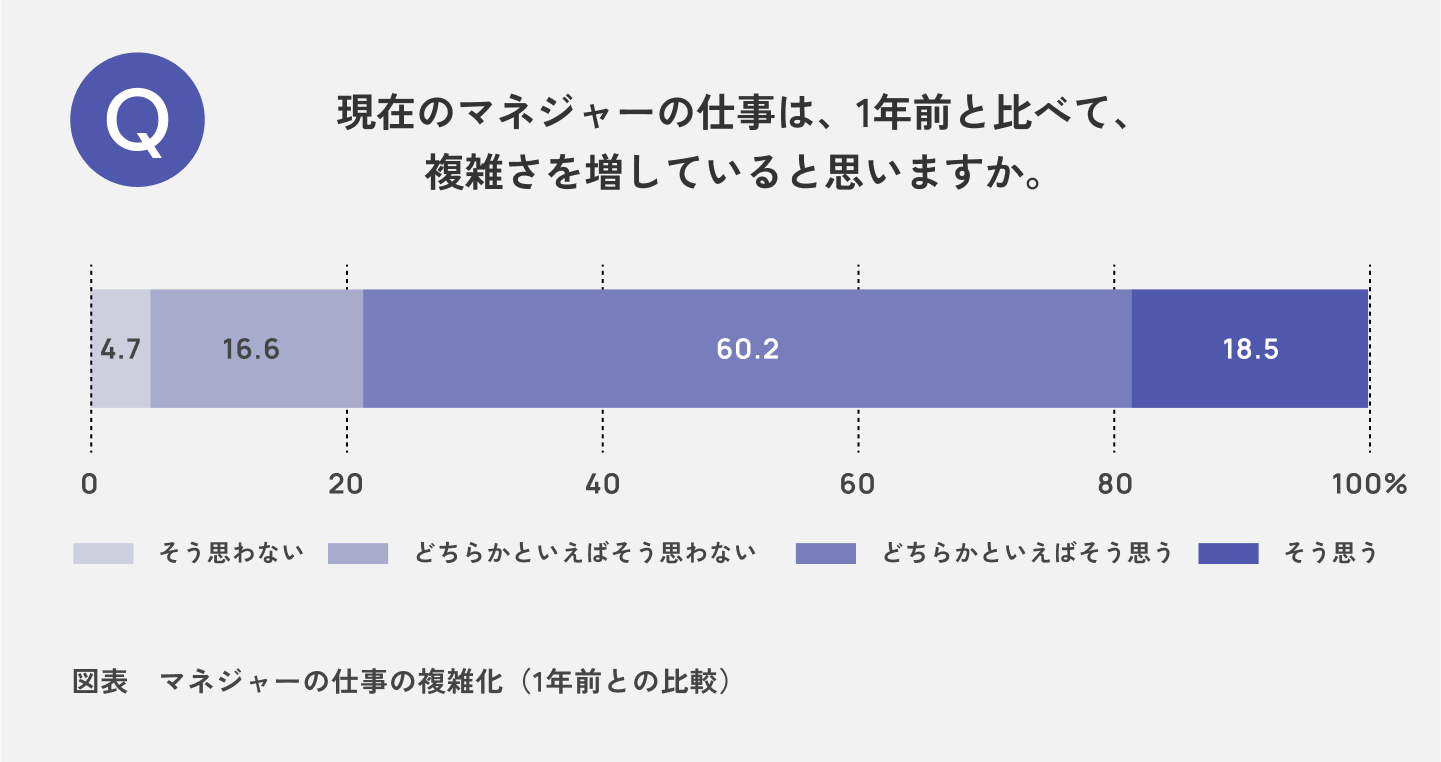

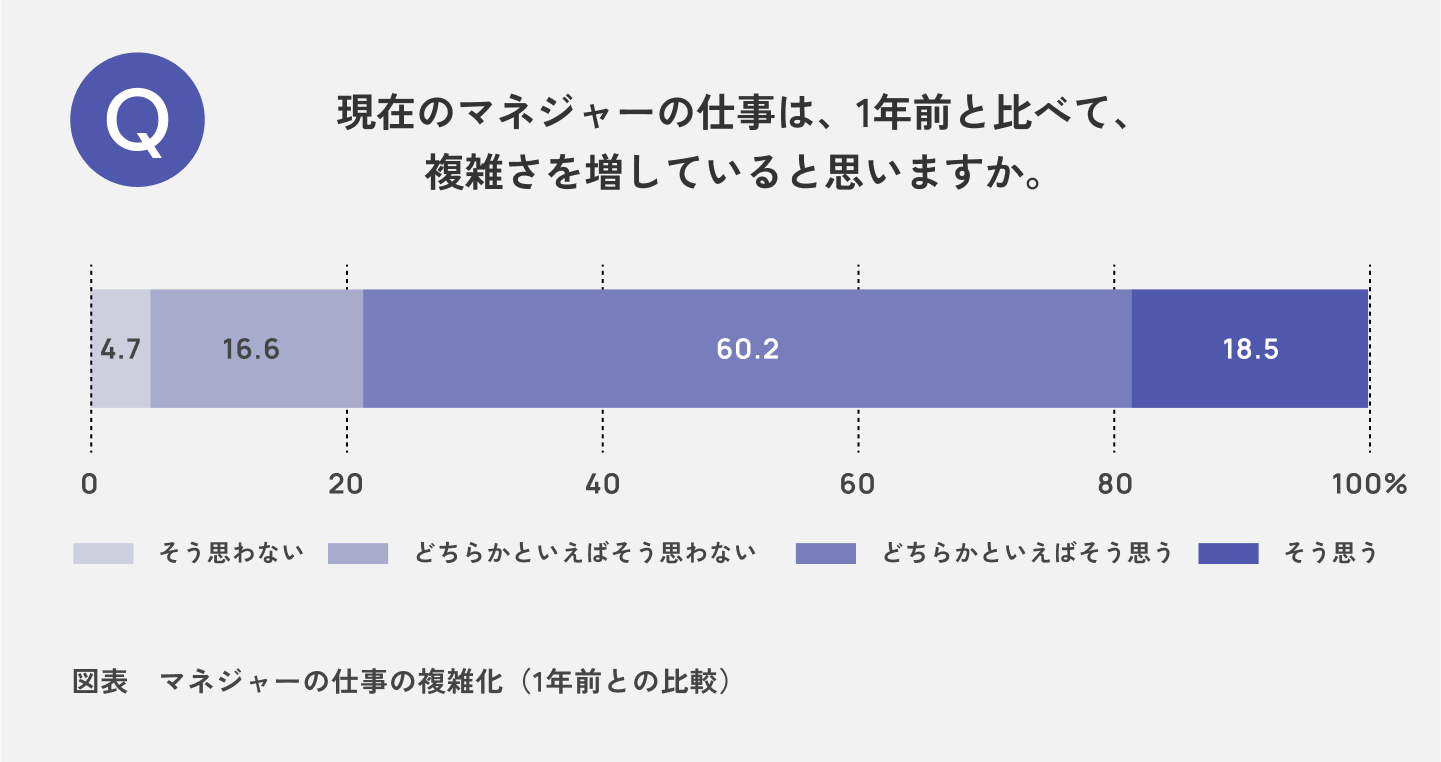

実際、リクルートワークス研究所の報告書『マネジメントを編みなおす』によると、「現在のマネジャーの仕事は、1年前と比べて複雑さを増している」と部長職の約79%が答えている。

この複雑性の背景には、従来からある管理・監督や組織調整といった業務が高度化していることに加え、「新たな価値やイノベーションの創出」「重要な戦略テーマの推進」といった役割が、マネジャーに新たに求められていることがある。

スタンフォード大学のチャールズ・A・オライリー氏と、ハーバード・ビジネススクールのマイケル・L・タッシュマン氏が提唱した「両利きの経営」という考え方がある。これは、企業が長期的に成長していくためには、二つの異なる力を同時に発揮する必要があるというものだ。

一つは、現在の主力事業をさらに磨き上げる「深化(Exploitation)」の力。たとえば、既存サービスの品質改善や業務効率の向上などが該当する。もう一つは、将来に向けた新たな可能性を探る「探索(Exploration)」の力。新規事業の立ち上げやイノベーションの創出などがこれにあたる。

この二つはしばしば相反する性質を持つため、両立させることは難しいとされてきた。しかし、いまや現場のマネジャーにもこの「両利き」が求められている。実際、リクルートワークス研究所の調査でも、「重要な戦略テーマの推進(=深化)」や「新しい価値やイノベーションの創出(=探索)」が、マネジャーの業務を一層複雑にしている要因として上位に挙がっている。

つまりマネジャーは、既存の業務を着実に回すと同時に、現場から課題や可能性を拾い上げ、将来を見据えた変化にも対応していかなければならないのだ。

こうした状況の中で、本来は組織的に支えられ、育成されるべき中間管理職層が、「責任だけを背負わされる役回り」になってしまっているという問題もある。

リクルートワークス研究所が『マネジメントを編みなおす』という報告書をまとめるきっかけとなったのは、マネジャーの多忙さについて、組織としてのマネジメント機能の問題に目を向けることなく、マネジャー個人のスキルの問題とされていることへの問題意識があったからだと、同所主任研究員の辰巳哲子氏は語っている。

「役割の見直し」ではなぜ限界があるのか

マネジャーの多忙化に対し、企業も対策を進めている。リクルートワークス研究所で実施された調査によれば、企業の負担軽減策は次の三つに大別されるという。

①マネジャーの権限見直しによる承認プロセスの簡略化

②業務の部下や部長への分担

③マネジャーが担わない業務の明確化

しかし、これらの取り組みでは現場の抜本的な変化につながっていないのが実情だ。

辰巳氏は「現場で行われているのは“役割”の分担でしかなく、根本的な“構造の見直し”がなされていないことが多いのです。まずは“構造”や仕組みに目を向けることから始めてほしいと思います」と語る。

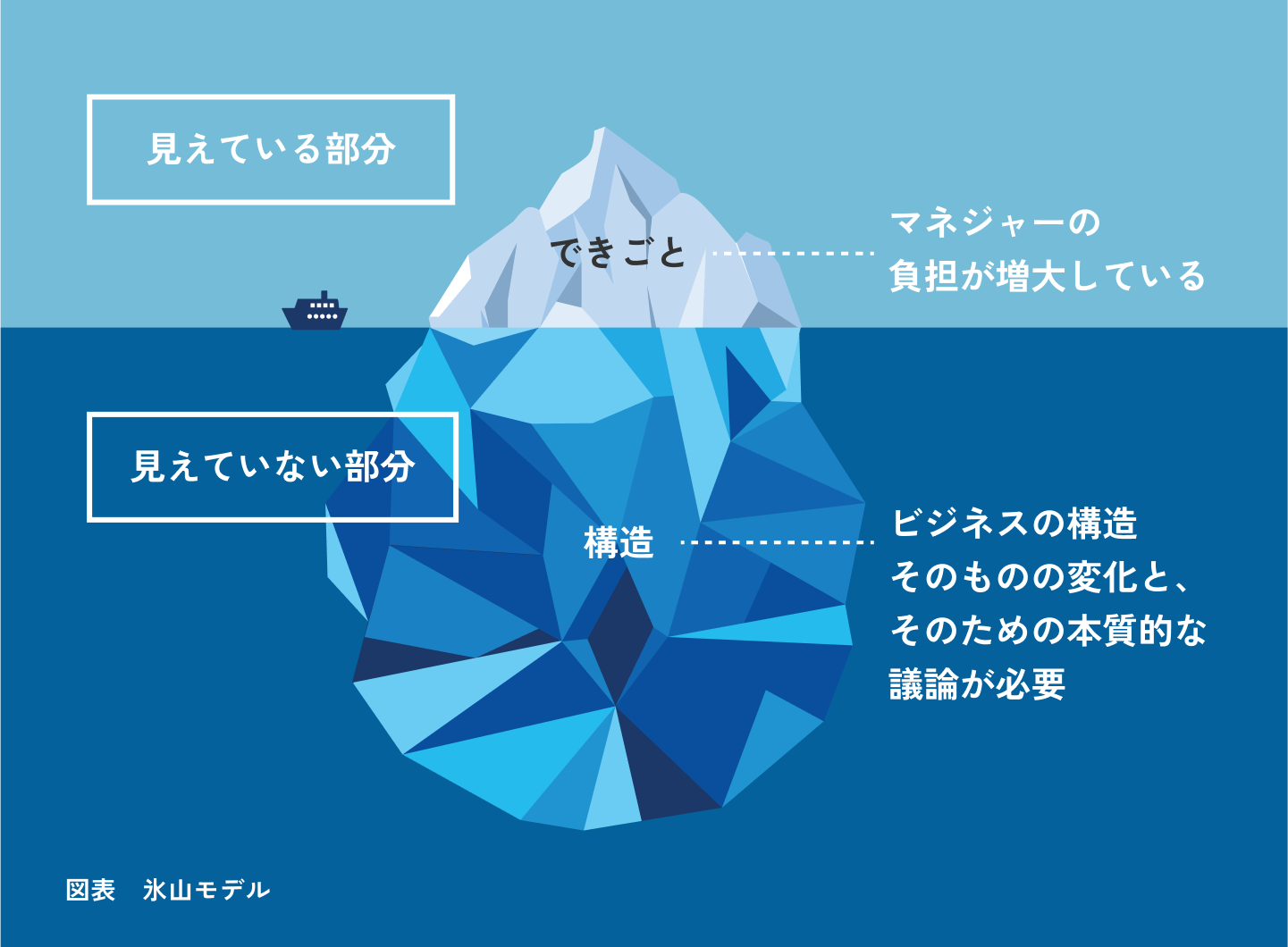

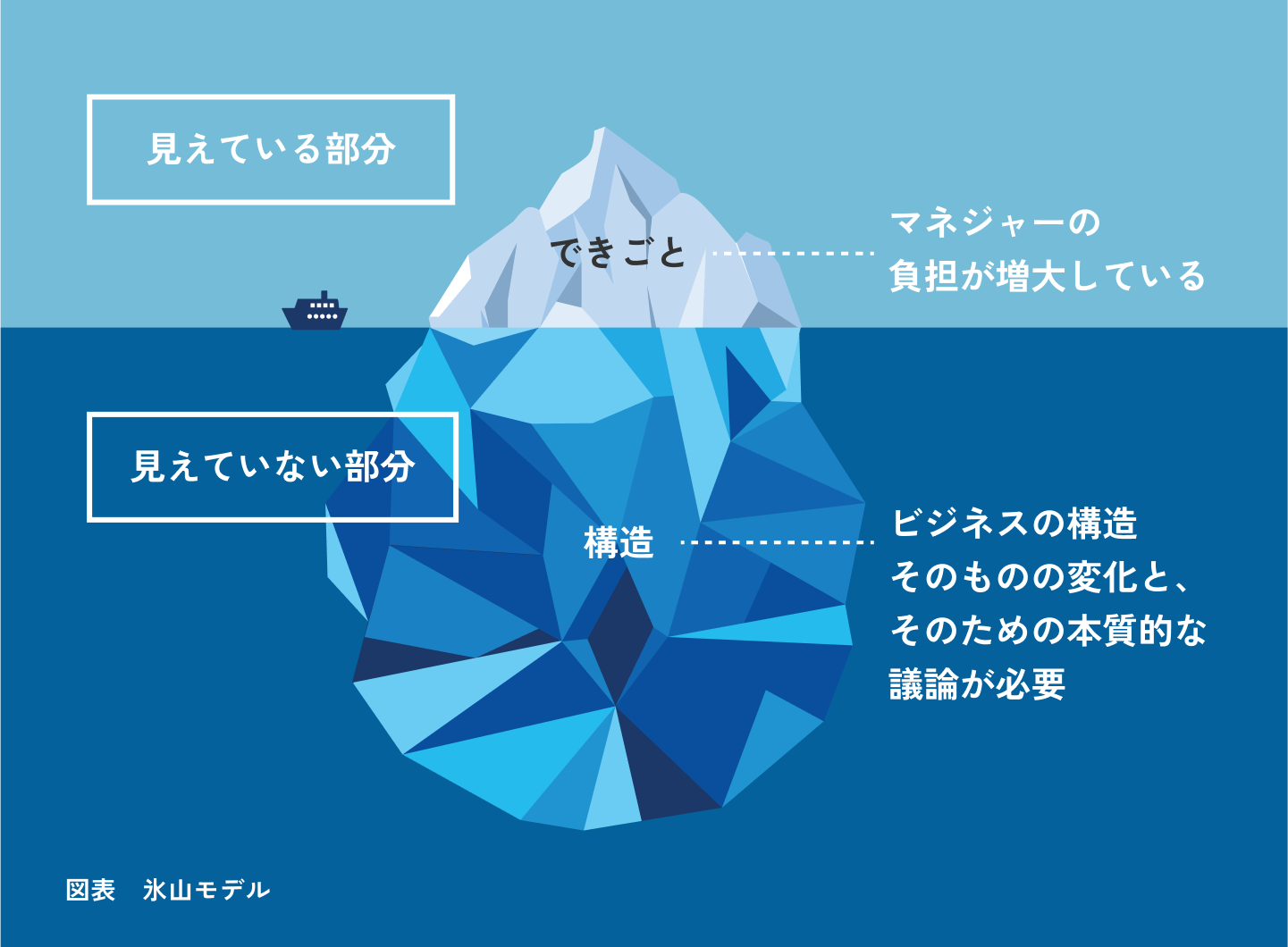

つまり、組織の前提を見直さずに「役割」を変えるだけでは、複雑化した環境変化に対応しきれない。下記の「氷山モデル」の表面にはマネジャーの負担が増大しているという事実があるが、見えていない部分には、マネジャーの負担を増やしている根本の原因であるビジネスの構造そのものの変化がある。この変化に対して本質的な議論が行われていないと辰巳氏は指摘しているのである。

「事業構造そのものが大きく変化している」という前提に立ち、その変化に合わせた組織戦略の再構築こそが求められている。そこで同報告書が提言するのが、「役割」ではなく「機能」からマネジメントを問い直すという視点だ。

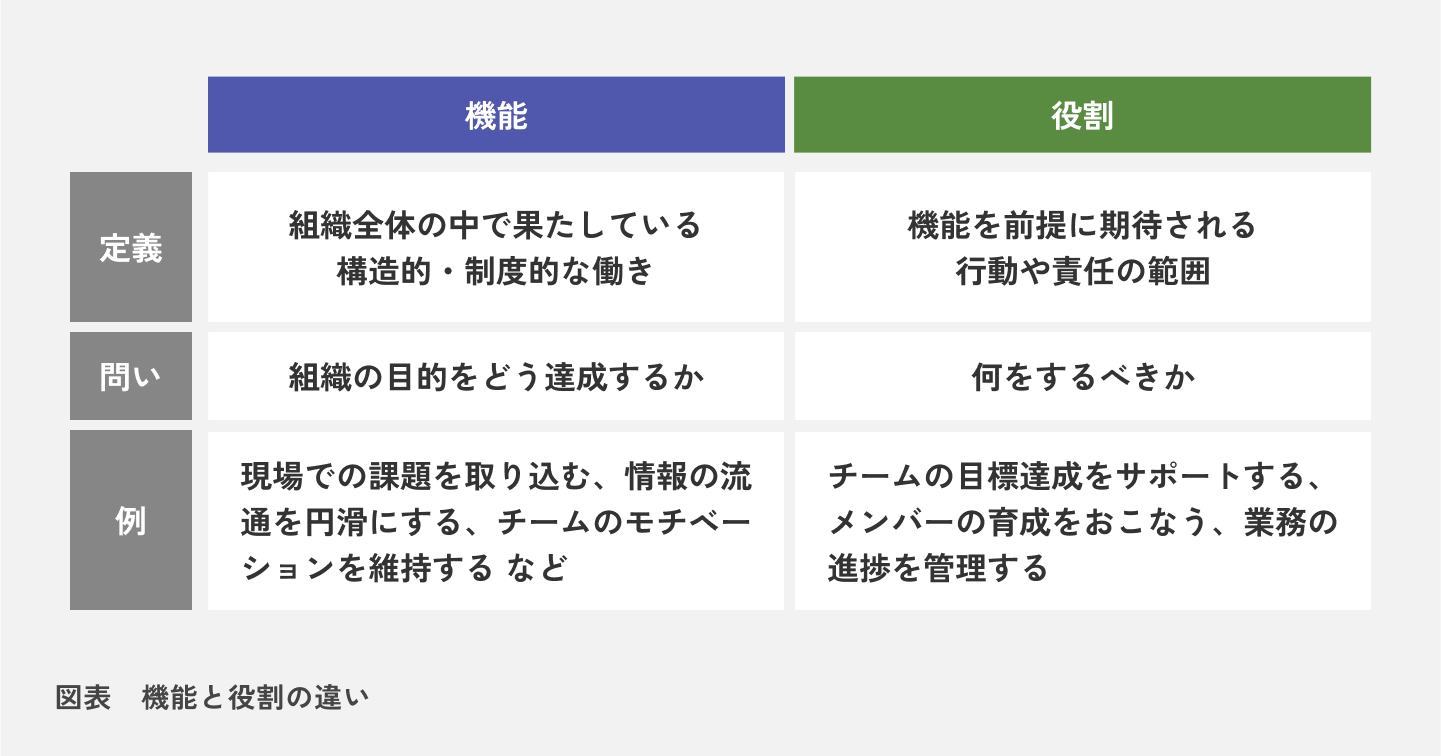

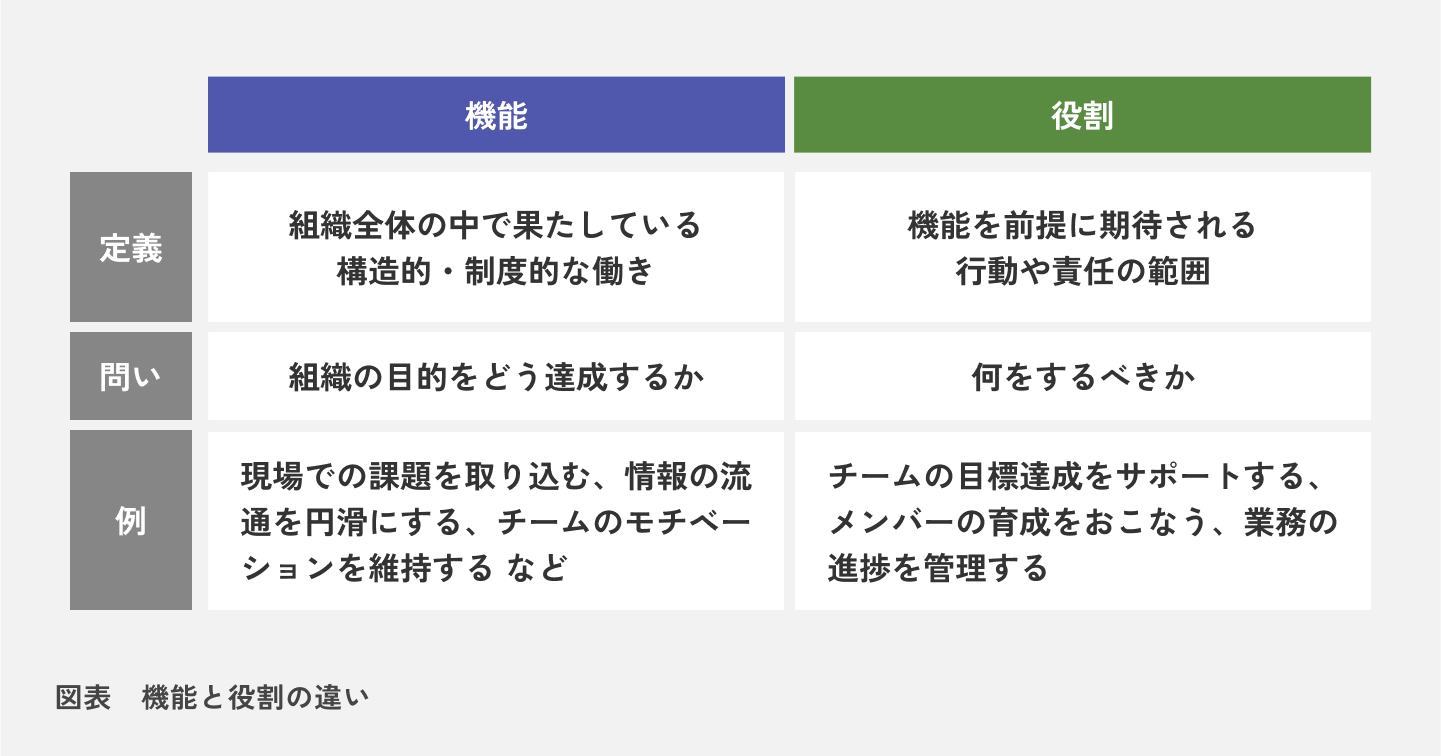

「役割」とは、特定の人が果たすべき行動や責任の範囲であり、「機能」とは、組織全体にとって必要な働きや構造的・制度的な働きを指す。本来は機能が先にあり、それを実現するために役割が設計されるべきなのだ。

たとえば顧客対応が遅いという問題があったとする。従来のアプローチでは「マネジャーがもっと迅速に判断する」という役割の調整で解決しようとする。しかし機能の視点では「迅速な意思決定を可能にする仕組み」という組織全体の働きを設計する。結果として、マネジャー以外の人でも判断できる基準づくりや、情報共有システムの整備といった、より根本的な解決策が見つかる可能性が高まる。

ところが多くの企業では、既存の役割を前提に業務を再配分するため、組織にとって本当に必要な機能が見落とされがちだ。

辰巳氏は「“誰がやるのか”の議論に終始するのではなく、“この組織にはどんな機能が優先されるのか”をまず描くことが重要です。そうでなければ、単なる業務の再配分で終わってしまいます」と指摘する。

マネジメントに求められる主な“機能”とは?

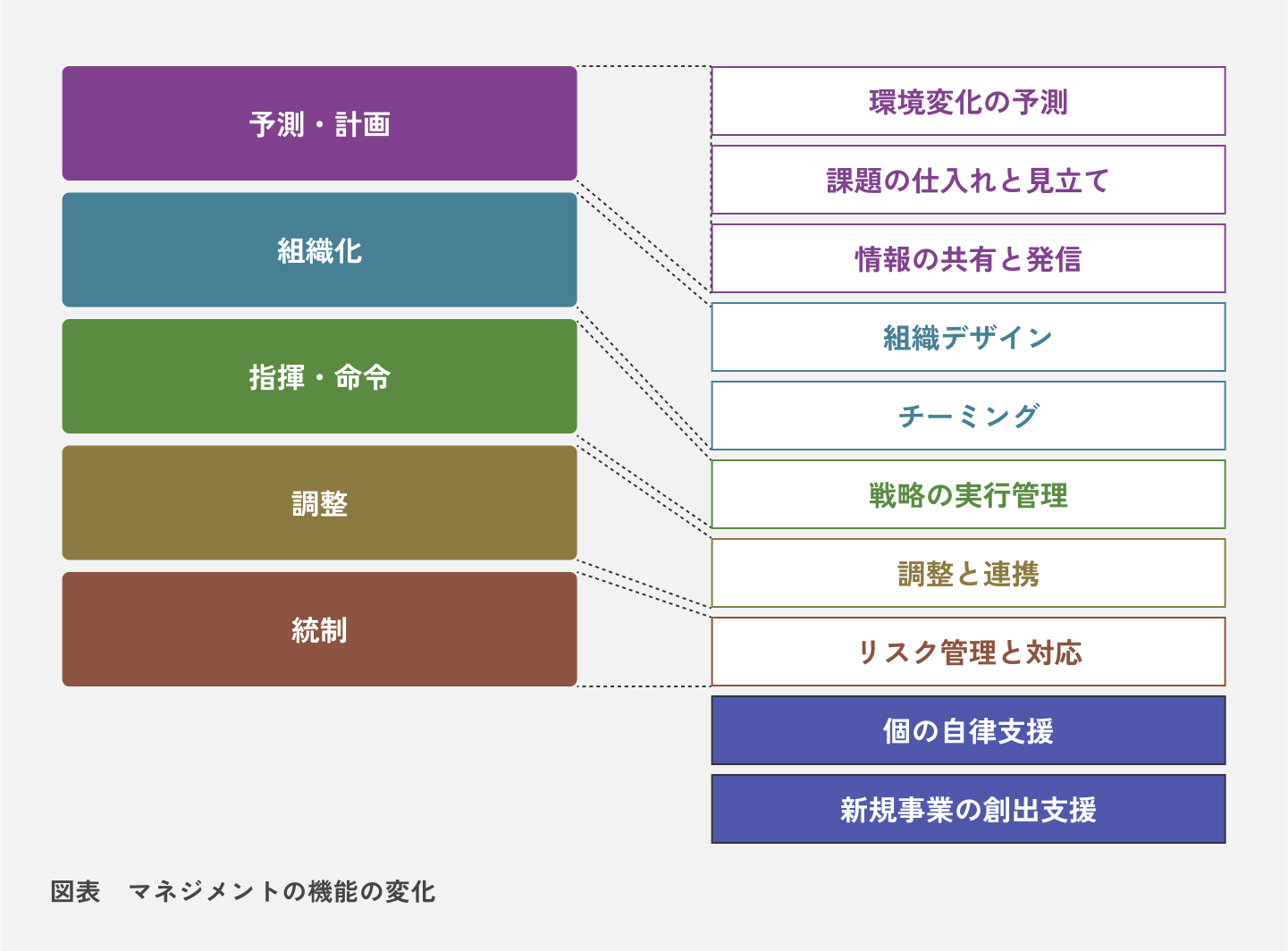

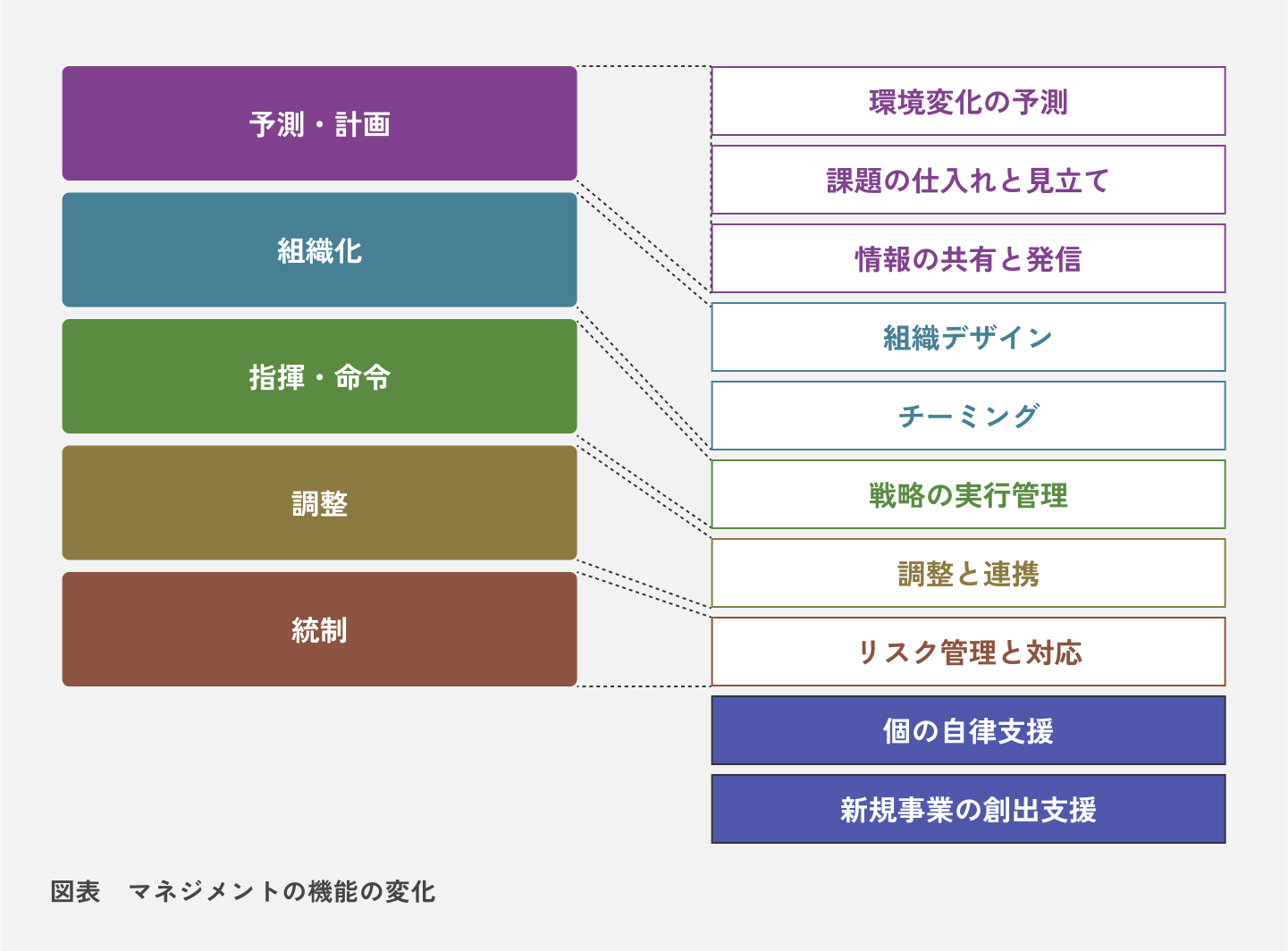

では、今の時代に「マネジメントに求められる機能」とは何なのか。報告書では、これまでに議論されてきたマネジメントの機能として、フランスの経営学者アンリ・ファヨールが1916年に示した「予測・計画」「組織化」「指揮・命令」「調整」「統制」という五つのマネジメント機能を紹介している。

たとえば、「予測・計画」という機能は、プロダクト型(管理型)ビジネスのマネジメントであれば、経営陣が長期を見据えて予測し、戦略・計画を策定するものである。しかし、オーダーメードで商品を作るプロジェクト型ビジネスのマネジメントであれば、計画よりも現場での課題の仕入れがより重要になる。

ファヨールのモデルは、現代にも通じる基本的なフレームワークだが、ビジネス環境の変化に伴い、アップデートが必要だ。

リクルートワークス研究所が近年マネジメントを変革した10社を調査したところ、ファヨールの5機能から大きく進化した10の機能が抽出された。

なお、これは“すべての企業に共通して必要な10の機能”という意味ではない。調査対象の企業それぞれが、自社の事業戦略や課題に応じて異なる機能を重視していた。たとえば、急成長中のスタートアップと安定した大企業では、優先すべき機能はまったく異なる。

注目すべきは、従来のファヨールの5機能だけでは説明できない「個の自律支援」や「新規事業の創出支援」といった機能が現代では重要視されていることだ。これらは単に担当者を決めるだけでは実現できず、組織全体の仕組みとして設計する必要がある。

重要なのは、この10の機能を「参考例」として、自社にとって本当に必要な機能は何かを見極めることだ。すべてを網羅する必要はなく、自社の戦略や現状に応じて、どの機能に注力すべきかを判断する必要がある。

次回の後編では、このような機能を自社でどのように定義・再設計すればよいのか──そのためのプロセスについて紹介する。

マネジャーの「多忙」はなぜ解消されないのか

マネジャーの多忙化はもはや慢性的なものとなっている。多くの企業では、マネジャーの負担軽減に向けた対策を講じているものの、根本的な解決に至っていない。その背景には以下のような構造的な問題が背景にある。

- 技術や専門性の寿命が長かった時代に確立された、事業の生み出し方や拡大方法を変えないまま使い続けている企業が多い

- 組織構造が旧来のままである一方、マネジャーに求められる役割だけが拡張している

- 結果として、そのしわ寄せがマネジャーに集中している

これに加えて、急速な事業環境の変化が新たな業務をマネジャーに追加している。

- グローバル展開に伴う各国の法制度・規制への対応

- デジタル化により「ローンチしてから調整する」ビジネスプロセスへの対応

- 多様化する働き方への個別サポート

- コンプライアンス強化に伴う手続きの増加

これらの複数の要因が重なり、従来の業務構造のままでは、もはや組織運営が立ち行かなくなっている。

「両利き」を求められるマネジャーたち

実際、リクルートワークス研究所の報告書『マネジメントを編みなおす』によると、「現在のマネジャーの仕事は、1年前と比べて複雑さを増している」と部長職の約79%が答えている。

この複雑性の背景には、従来からある管理・監督や組織調整といった業務が高度化していることに加え、「新たな価値やイノベーションの創出」「重要な戦略テーマの推進」といった役割が、マネジャーに新たに求められていることがある。

スタンフォード大学のチャールズ・A・オライリー氏と、ハーバード・ビジネススクールのマイケル・L・タッシュマン氏が提唱した「両利きの経営」という考え方がある。これは、企業が長期的に成長していくためには、二つの異なる力を同時に発揮する必要があるというものだ。

一つは、現在の主力事業をさらに磨き上げる「深化(Exploitation)」の力。たとえば、既存サービスの品質改善や業務効率の向上などが該当する。もう一つは、将来に向けた新たな可能性を探る「探索(Exploration)」の力。新規事業の立ち上げやイノベーションの創出などがこれにあたる。

この二つはしばしば相反する性質を持つため、両立させることは難しいとされてきた。しかし、いまや現場のマネジャーにもこの「両利き」が求められている。実際、リクルートワークス研究所の調査でも、「重要な戦略テーマの推進(=深化)」や「新しい価値やイノベーションの創出(=探索)」が、マネジャーの業務を一層複雑にしている要因として上位に挙がっている。

つまりマネジャーは、既存の業務を着実に回すと同時に、現場から課題や可能性を拾い上げ、将来を見据えた変化にも対応していかなければならないのだ。

こうした状況の中で、本来は組織的に支えられ、育成されるべき中間管理職層が、「責任だけを背負わされる役回り」になってしまっているという問題もある。

リクルートワークス研究所が『マネジメントを編みなおす』という報告書をまとめるきっかけとなったのは、マネジャーの多忙さについて、組織としてのマネジメント機能の問題に目を向けることなく、マネジャー個人のスキルの問題とされていることへの問題意識があったからだと、同所主任研究員の辰巳哲子氏は語っている。

「役割の見直し」ではなぜ限界があるのか

マネジャーの多忙化に対し、企業も対策を進めている。リクルートワークス研究所で実施された調査によれば、企業の負担軽減策は次の三つに大別されるという。

①マネジャーの権限見直しによる承認プロセスの簡略化

②業務の部下や部長への分担

③マネジャーが担わない業務の明確化

しかし、これらの取り組みでは現場の抜本的な変化につながっていないのが実情だ。

辰巳氏は「現場で行われているのは“役割”の分担でしかなく、根本的な“構造の見直し”がなされていないことが多いのです。まずは“構造”や仕組みに目を向けることから始めてほしいと思います」と語る。

つまり、組織の前提を見直さずに「役割」を変えるだけでは、複雑化した環境変化に対応しきれない。下記の「氷山モデル」の表面にはマネジャーの負担が増大しているという事実があるが、見えていない部分には、マネジャーの負担を増やしている根本の原因であるビジネスの構造そのものの変化がある。この変化に対して本質的な議論が行われていないと辰巳氏は指摘しているのである。

「事業構造そのものが大きく変化している」という前提に立ち、その変化に合わせた組織戦略の再構築こそが求められている。そこで同報告書が提言するのが、「役割」ではなく「機能」からマネジメントを問い直すという視点だ。

「役割」とは、特定の人が果たすべき行動や責任の範囲であり、「機能」とは、組織全体にとって必要な働きや構造的・制度的な働きを指す。本来は機能が先にあり、それを実現するために役割が設計されるべきなのだ。

たとえば顧客対応が遅いという問題があったとする。従来のアプローチでは「マネジャーがもっと迅速に判断する」という役割の調整で解決しようとする。しかし機能の視点では「迅速な意思決定を可能にする仕組み」という組織全体の働きを設計する。結果として、マネジャー以外の人でも判断できる基準づくりや、情報共有システムの整備といった、より根本的な解決策が見つかる可能性が高まる。

ところが多くの企業では、既存の役割を前提に業務を再配分するため、組織にとって本当に必要な機能が見落とされがちだ。

辰巳氏は「“誰がやるのか”の議論に終始するのではなく、“この組織にはどんな機能が優先されるのか”をまず描くことが重要です。そうでなければ、単なる業務の再配分で終わってしまいます」と指摘する。

マネジメントに求められる主な“機能”とは?

では、今の時代に「マネジメントに求められる機能」とは何なのか。報告書では、これまでに議論されてきたマネジメントの機能として、フランスの経営学者アンリ・ファヨールが1916年に示した「予測・計画」「組織化」「指揮・命令」「調整」「統制」という五つのマネジメント機能を紹介している。

たとえば、「予測・計画」という機能は、プロダクト型(管理型)ビジネスのマネジメントであれば、経営陣が長期を見据えて予測し、戦略・計画を策定するものである。しかし、オーダーメードで商品を作るプロジェクト型ビジネスのマネジメントであれば、計画よりも現場での課題の仕入れがより重要になる。

ファヨールのモデルは、現代にも通じる基本的なフレームワークだが、ビジネス環境の変化に伴い、アップデートが必要だ。

リクルートワークス研究所が近年マネジメントを変革した10社を調査したところ、ファヨールの5機能から大きく進化した10の機能が抽出された。

なお、これは“すべての企業に共通して必要な10の機能”という意味ではない。調査対象の企業それぞれが、自社の事業戦略や課題に応じて異なる機能を重視していた。たとえば、急成長中のスタートアップと安定した大企業では、優先すべき機能はまったく異なる。

注目すべきは、従来のファヨールの5機能だけでは説明できない「個の自律支援」や「新規事業の創出支援」といった機能が現代では重要視されていることだ。これらは単に担当者を決めるだけでは実現できず、組織全体の仕組みとして設計する必要がある。

重要なのは、この10の機能を「参考例」として、自社にとって本当に必要な機能は何かを見極めることだ。すべてを網羅する必要はなく、自社の戦略や現状に応じて、どの機能に注力すべきかを判断する必要がある。

次回の後編では、このような機能を自社でどのように定義・再設計すればよいのか──そのためのプロセスについて紹介する。