新規事業成功の鍵は「対話」にあり。大手企業が陥りがちな落とし穴と1on1による解決策

「既存事業では圧倒的な実績を持つのに、新規事業となると思うような成果が出ない」──多くの大手企業が直面する共通の課題です。豊富なリソースと優秀な人材を抱えながらも、新規事業の創出は苦戦しています。

その背景には、新規事業特有の「正解のない世界」で求められるマネジメントスタイルと、従来の成功パターンとのギャップがあります。

本記事では、実際に大手企業の新規事業支援に携わる専門家の視点から、新規事業における1on1の重要性と、効果的な対話がもたらす組織変革について解説します。

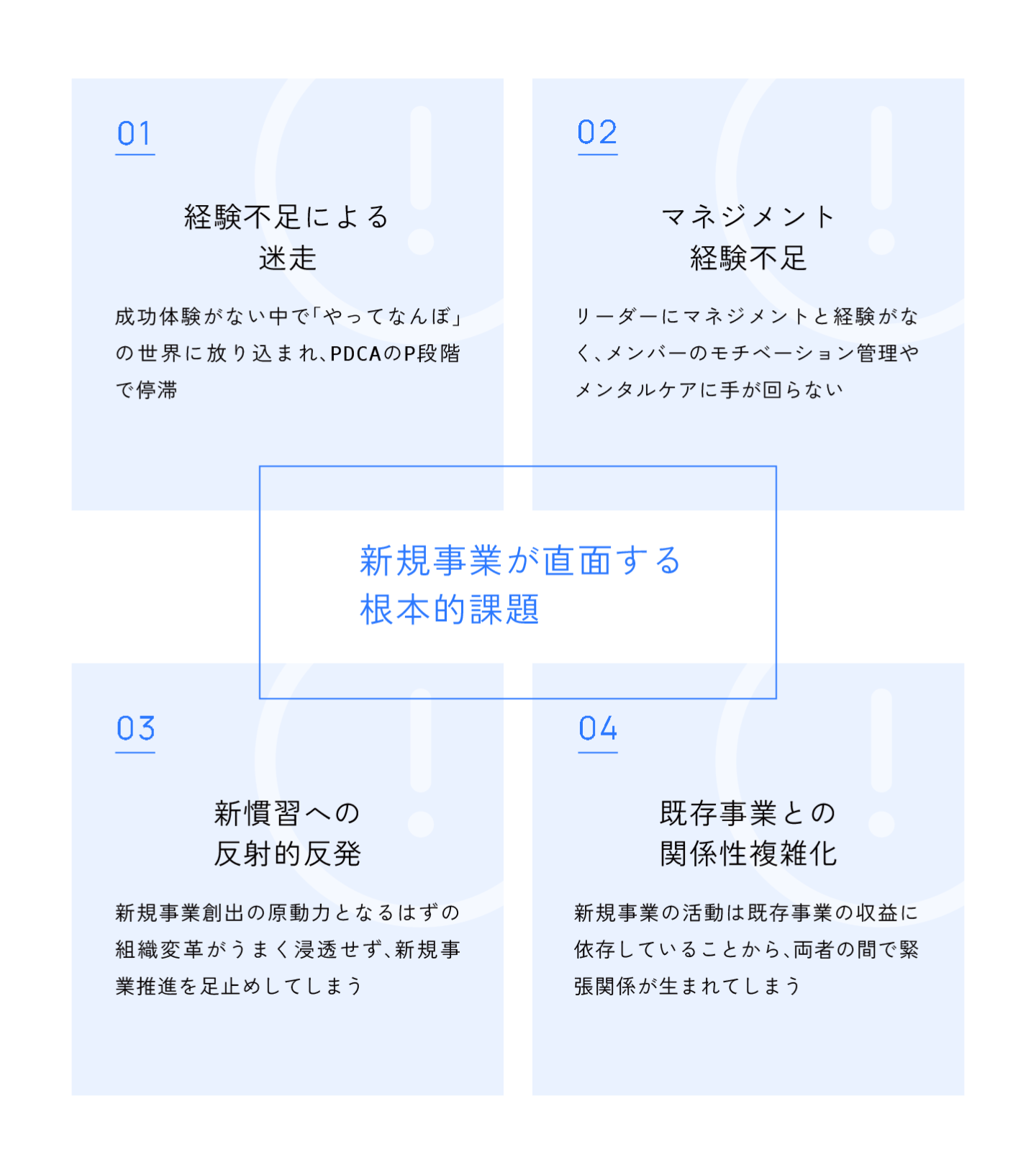

新規事業が直面する四つの根本的課題

1. 経験不足による迷走

大手企業の新規事業チームでも共通して見られるのが、「誰も成功体験がない」という状況です。既存事業では石橋を叩いて渡る慎重さが美徳とされてきた組織において、新規事業では「やってなんぼ」の世界に突然放り込まれます。

この経験ギャップが最も顕著に現れるのが、PDCAサイクルの「P(Plan)からD(Do)」への移行です。正解のない、正解を自分たちで作っていく世界においては、「この人は石橋を8割叩いて進む人、あの人は2割叩いて進む人」という価値観の違いを捉えて意思疎通を行っていかないと、結果的にPlanの段階で停滞してしまうのです。

2. マネジメント経験不足による組織運営の困難

新規事業では、プロジェクトマネージャーとして抜擢される人材が、マネジメント未経験であることが少なくありません。技術力や企画力は優秀でも、メンバーのモチベーション管理やメンタルケアまでは手が回らない現実があります。

「PMになりたくてここに来たわけじゃない」と感じる優秀な人材が、結果的にチーム運営に苦労し、本来の力を発揮できない状況が生まれています。

3.新たな慣習に対する反射的反発

変革期においては、これまでを否定するほどの新たな発想、投資、循環を実行する必要があります。中途採用の拡充や挑戦・失敗を評価する人事制度改定など、これまでにない慣習を受け入れる必要性は、誰もが頭では理解できます。

ただ、新規事業自体が困難な挑戦である中で、こうした組織変革にまで向き合う余裕が生まれにくいことも事実です。新規事業の成功に必要な組織変革が、かえって新規事業推進のボトルネックになってしまう、といった矛盾が生じやすいのです。

4. 既存事業部門との関係性の複雑化

新規事業への投資は、既存事業の収益によって支えられています。既存事業部門が「花形部署である新規事業に自分たちの稼いだ金が使われている」と感じたり、逆に既存事業がシュリンクする前提で新規事業に期待が寄せられたりと、組織内の緊張関係が生まれやすい構造があります。

なぜ1on1が新規事業成功の鍵となるのか

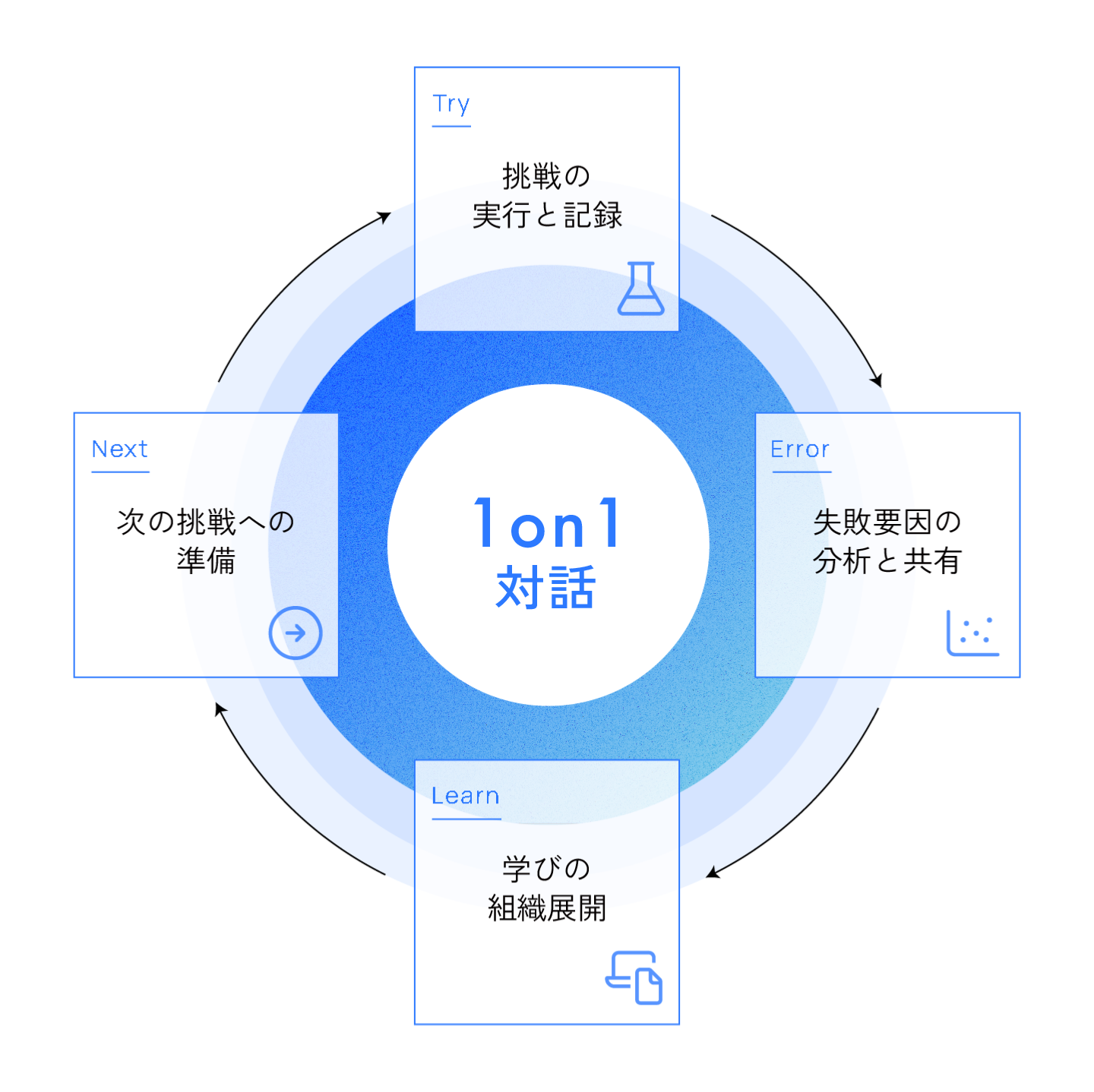

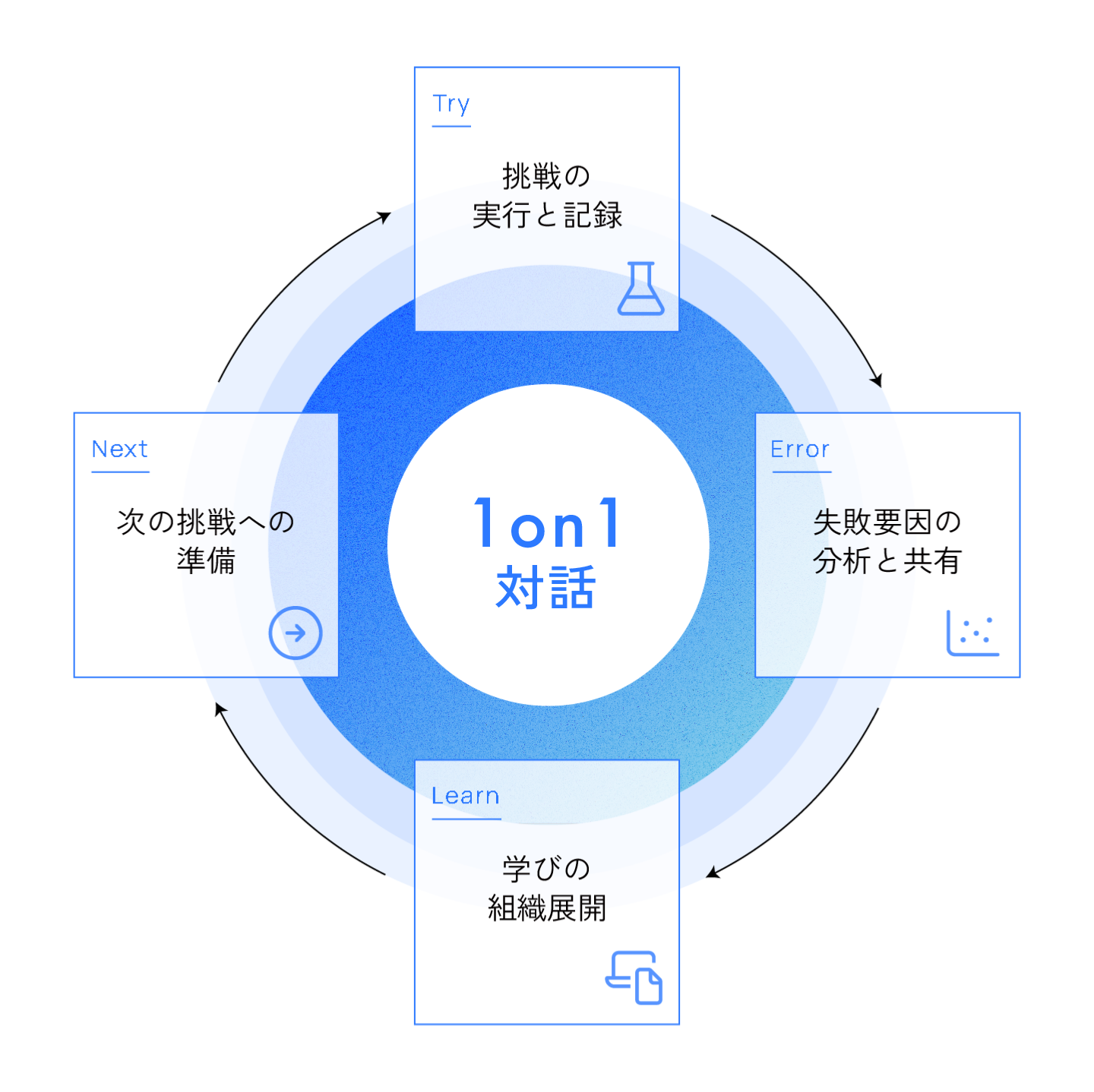

トライアンドエラーの高速化と組織学習

新規事業において最も重要なのは、失敗を恐れずに挑戦し、その結果から学習するサイクルを高速で回すことです。しかし、多くの組織では「何をトライしたか」「なぜエラーになったか」「そこから何を学んだか」という記録と共有の仕組みが不十分です。

定期的な1on1によって、上司と部下が個別にトライアンドエラーの内容を対話し、それを管理職会議で還元するサイクルが構築されると、組織全体の経験不足を補うことができます。一人ひとりの小さな学びが、組織全体の成長につながるのです。

挑戦文化とセーフティネットの両立

新規事業では「健全な無茶」ができる環境が必要です。しかし、ただ「チャレンジしろ」と言うだけでは、メンバーは安心して挑戦できません。重要なのは、挑戦と受け皿をセットで提供することです。

定期的な1on1は、「ちょっと失敗しても、3日後には相談できる」という安心感を提供し、組織内で"健全な無茶"が生まれやすい風土が醸成されます。この本質的な心理的安全性を仕組みで作ってこそ、イノベーションを生み出す確率を高めることができるのです。

振り子理論:戦略的対立と安心安全エリア

新規事業で最も重要でありながら、多くの組織が見落としているのが「振り子理論」です。これは、戦略的に激しくぶつかる場面と、心理的に安全なエリアを意図的に使い分けるマネジメント手法です。

なぜ「ぶつかる」ことが必要なのか

既存事業では、過去の成功パターンという「正解」があります。しかし新規事業では、誰も正解を知りません。この不確実性の中で前進するには、表面的な合意ではなく、本質的な議論が不可欠です。

「このターゲット設定で本当にいいのか?」「この価格戦略は甘すぎないか?」「そもそもこの事業に勝算はあるのか?」──こうした厳しい問いかけを避けて通れば、結果として市場で厳しい現実に直面することになります。

組織内で戦略的にぶつかることは、市場での失敗を未然に防ぐ「予防接種」のような役割を果たします。痛みを伴いますが、致命傷を避けるためには必要なプロセスなのです。

ぶつかる頻度と強度の戦略的設計

ただし、闇雲にぶつかればよいわけではありません。重要なのは、ぶつかる頻度と強度を戦略的に設計することです。

プロジェクトの重要な節目では、「とにかくもう戦略的に、意図的に」ぶつかる場面を作らなければなりません。全員が本音をぶつけ合い、時には感情的になっても構わない。そうした激しい議論の中からしか、真のブレークスルーは生まれません。

一方で、毎日のようにぶつかり続けては、組織は確実に疲弊します。メンバーは萎縮し、本当に必要な時に意見を言えなくなってしまいます。

安心安全エリアの戦略的提供

だからこそ、激しくぶつかった後には、必ず「安心安全エリア」を提供する必要があります。これは単なる慰めの場ではありません。次の大きなチャレンジに向けて、メンバーのエネルギーを回復させる戦略的な投資です。

1on1は、この安心安全エリアとして最も効果的に機能します。激しい議論で傷ついた感情を癒し、「なぜあの議論が必要だったのか」を振り返り、「次はどうしていこうか」を前向きに話し合える場となります。

振り子の振れ幅がイノベーションを生む

この振り子の振れ幅こそが、イノベーションの源泉です。激しい議論(振り子の一方の極)と深い信頼関係(もう一方の極)の間を行き来することで、組織は真の創造力を発揮できるのです。

多くの大手企業が新規事業で苦戦する理由の一つは、この振り子を適切に振れていないことにあります。既存事業の安定した環境に慣れた組織では、「ぶつかる」ことを避けがちです。その結果、表面的な議論に終始し、市場で競合に敗れることになります。

逆に、ベンチャー企業出身者が多い新規事業チームでは、ぶつかることは得意でも、その後のケアが不十分で、優秀なメンバーが疲弊して離脱してしまうケースも少なくありません。

持続可能な高パフォーマンスの実現

振り子理論を正しく実践することで、組織は持続可能な高パフォーマンスを実現できます。メンバーは「激しい議論も、その後のサポートも含めて新規事業なのだ」と理解し、安心して本音をぶつけ合うことができるようになります。

これこそが、新規事業における真の「心理的安全性」です。単に優しい環境ではなく、厳しくも支え合える環境。ぶつかることも、ケアされることも含めて、全員が成長できる環境なのです。

上層部のストレス管理という見落とされがちな視点

新規事業で最もストレスを抱えているのは、実は部長クラス以上の上層部かもしれません。数字を作れない事業をどう社内で説明するか、周囲とどう交渉していくかという重責を背負いながら、組織からは結果を求められ続けます。

「ぶつかってほしい人こそ、安心安全エリアが必要」という視点は、新規事業マネジメントにおいて見落とされがちですが、極めて重要です。上層部が安心して挑戦できる環境があってこそ、その下のメンバーにも真の挑戦文化が根付くのです。

実践事例:1on1が新規事業を変えた3つのケース

🏢 事例1:製造業A社 - トライアンドエラーの記録化による学習サイクル構築

大手製造業A社の新規事業部門では、各メンバーが個別に実験を繰り返していたものの、その結果が共有されずに同じような失敗を繰り返していました。

そこで週1回の1on1を導入。「今週何をトライしたか」「なぜうまくいかなかったか」「次はどうするか」を必ず記録し、月1回の管理職会議で全員の学びを共有する仕組みを作りました。

6カ月後、同じような失敗は80%減少し、新しいアイデアの創出スピードは2倍に向上。「一人の学びが全員の学び」になる文化が定着しました。

このような週1回(月4回)の定期的な1on1は、業務改善にとどまらない効果をもたらします。日常的な対話の積み重ねが部下の本音を引き出しやすくし、時には業務を離れた話題でリフレッシュの場にもなるなど、メンバーの心理面のサポートにも活用できます。

🏢 事例2:IT企業B社 - 価値観のすり合わせによるPDCA高速化

IT企業B社の新規事業チームでは、慎重派と積極派のメンバーが混在し、企画段階で議論が膠着することが頻発していました。「石橋を叩く派」と「まず動く派」の価値観の違いが、意思決定を遅らせていたのです。

1on1で各メンバーの価値観や判断基準を明確化し、「どの段階でGOサインを出すか」の基準をチーム全体で共有しました。また、定期的に価値観のすり合わせを行う場を設けました。

その結果、企画から実行までの期間が平均40日から15日に短縮。チーム内の議論も建設的になり、メンバーの満足度も大幅に向上しました。

🏢 事例3:商社C社 - 上層部のストレス管理による組織全体の活性化

商社C社では、新規事業の部長が社内での説明責任と結果への重圧で疲弊し、それがチーム全体の士気低下を招いていました。

役員との1on1を月2回設け、部長が抱える社内政治的な課題や心理的負担について率直に話し合える場を作りました。また、新規事業の評価軸について経営陣との認識合わせを定期的に行いました。

部長のストレス軽減により、チームへの指示が明確になり、メンバーのパフォーマンスが20%向上。さらに、部長自身も積極的に新しいチャレンジを推進するようになりました。

まとめ:継続的な対話が生み出す組織変革

新規事業の成功は、優秀な人材や潤沢な資金だけでは実現できません。正解のない世界で組織が一丸となって前進するためには、質の高い対話による組織学習と心理的安全性の確保が不可欠です。

上記の事例が示すように、1on1は単なる面談ではなく、組織全体の学習能力を向上させ、挑戦文化を根付かせる戦略的な取り組みです。週1回、月2回といった定期的な対話の積み重ねが、やがて大きな組織変革を生み出します。

新規事業の成功確率を高めるために、まずは小さな対話から始めてみることをお勧めします。

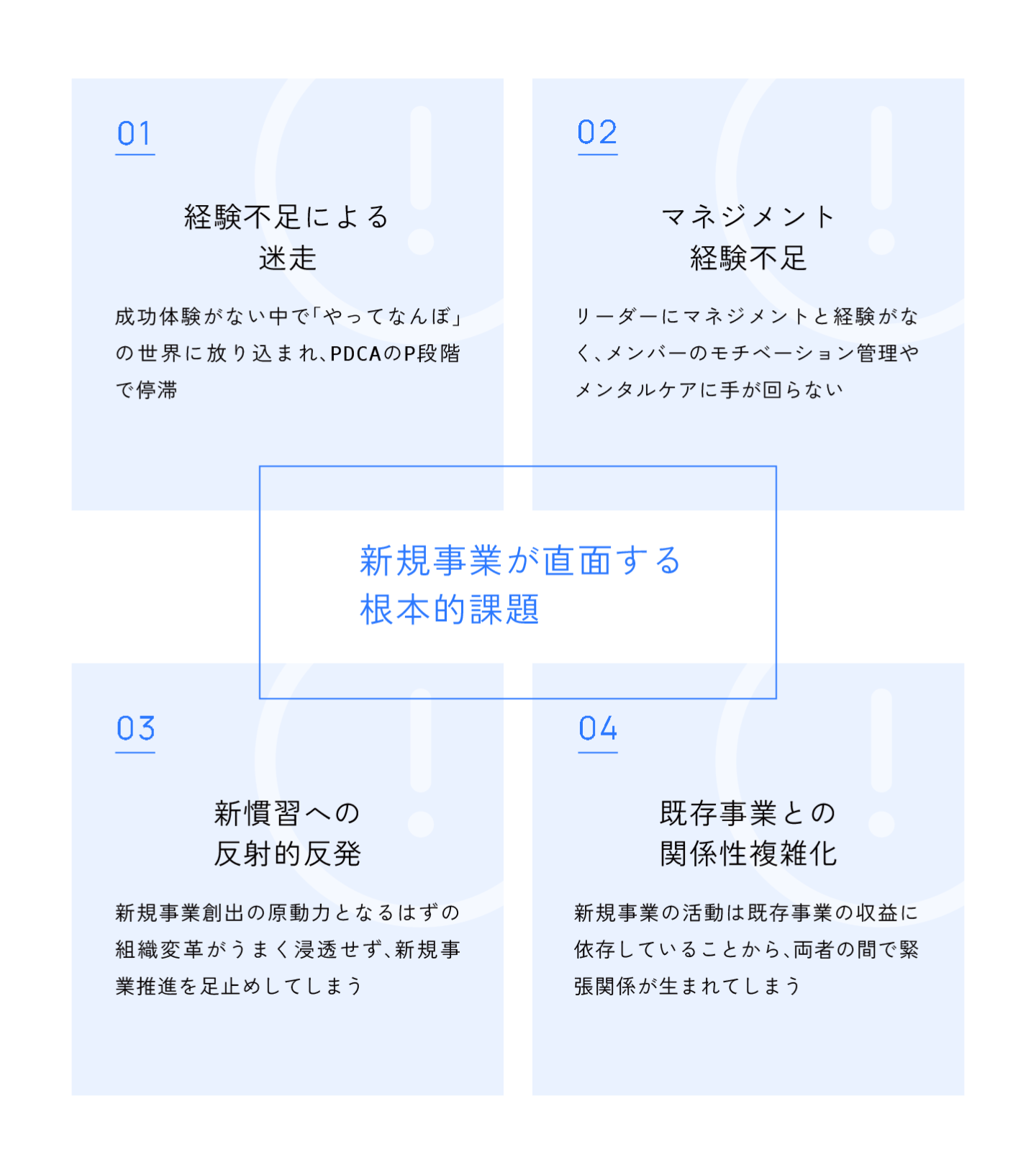

新規事業が直面する四つの根本的課題

1. 経験不足による迷走

大手企業の新規事業チームでも共通して見られるのが、「誰も成功体験がない」という状況です。既存事業では石橋を叩いて渡る慎重さが美徳とされてきた組織において、新規事業では「やってなんぼ」の世界に突然放り込まれます。

この経験ギャップが最も顕著に現れるのが、PDCAサイクルの「P(Plan)からD(Do)」への移行です。正解のない、正解を自分たちで作っていく世界においては、「この人は石橋を8割叩いて進む人、あの人は2割叩いて進む人」という価値観の違いを捉えて意思疎通を行っていかないと、結果的にPlanの段階で停滞してしまうのです。

2. マネジメント経験不足による組織運営の困難

新規事業では、プロジェクトマネージャーとして抜擢される人材が、マネジメント未経験であることが少なくありません。技術力や企画力は優秀でも、メンバーのモチベーション管理やメンタルケアまでは手が回らない現実があります。

「PMになりたくてここに来たわけじゃない」と感じる優秀な人材が、結果的にチーム運営に苦労し、本来の力を発揮できない状況が生まれています。

3.新たな慣習に対する反射的反発

変革期においては、これまでを否定するほどの新たな発想、投資、循環を実行する必要があります。中途採用の拡充や挑戦・失敗を評価する人事制度改定など、これまでにない慣習を受け入れる必要性は、誰もが頭では理解できます。

ただ、新規事業自体が困難な挑戦である中で、こうした組織変革にまで向き合う余裕が生まれにくいことも事実です。新規事業の成功に必要な組織変革が、かえって新規事業推進のボトルネックになってしまう、といった矛盾が生じやすいのです。

4. 既存事業部門との関係性の複雑化

新規事業への投資は、既存事業の収益によって支えられています。既存事業部門が「花形部署である新規事業に自分たちの稼いだ金が使われている」と感じたり、逆に既存事業がシュリンクする前提で新規事業に期待が寄せられたりと、組織内の緊張関係が生まれやすい構造があります。

なぜ1on1が新規事業成功の鍵となるのか

トライアンドエラーの高速化と組織学習

新規事業において最も重要なのは、失敗を恐れずに挑戦し、その結果から学習するサイクルを高速で回すことです。しかし、多くの組織では「何をトライしたか」「なぜエラーになったか」「そこから何を学んだか」という記録と共有の仕組みが不十分です。

定期的な1on1によって、上司と部下が個別にトライアンドエラーの内容を対話し、それを管理職会議で還元するサイクルが構築されると、組織全体の経験不足を補うことができます。一人ひとりの小さな学びが、組織全体の成長につながるのです。

挑戦文化とセーフティネットの両立

新規事業では「健全な無茶」ができる環境が必要です。しかし、ただ「チャレンジしろ」と言うだけでは、メンバーは安心して挑戦できません。重要なのは、挑戦と受け皿をセットで提供することです。

定期的な1on1は、「ちょっと失敗しても、3日後には相談できる」という安心感を提供し、組織内で"健全な無茶"が生まれやすい風土が醸成されます。この本質的な心理的安全性を仕組みで作ってこそ、イノベーションを生み出す確率を高めることができるのです。

振り子理論:戦略的対立と安心安全エリア

新規事業で最も重要でありながら、多くの組織が見落としているのが「振り子理論」です。これは、戦略的に激しくぶつかる場面と、心理的に安全なエリアを意図的に使い分けるマネジメント手法です。

なぜ「ぶつかる」ことが必要なのか

既存事業では、過去の成功パターンという「正解」があります。しかし新規事業では、誰も正解を知りません。この不確実性の中で前進するには、表面的な合意ではなく、本質的な議論が不可欠です。

「このターゲット設定で本当にいいのか?」「この価格戦略は甘すぎないか?」「そもそもこの事業に勝算はあるのか?」──こうした厳しい問いかけを避けて通れば、結果として市場で厳しい現実に直面することになります。

組織内で戦略的にぶつかることは、市場での失敗を未然に防ぐ「予防接種」のような役割を果たします。痛みを伴いますが、致命傷を避けるためには必要なプロセスなのです。

ぶつかる頻度と強度の戦略的設計

ただし、闇雲にぶつかればよいわけではありません。重要なのは、ぶつかる頻度と強度を戦略的に設計することです。

プロジェクトの重要な節目では、「とにかくもう戦略的に、意図的に」ぶつかる場面を作らなければなりません。全員が本音をぶつけ合い、時には感情的になっても構わない。そうした激しい議論の中からしか、真のブレークスルーは生まれません。

一方で、毎日のようにぶつかり続けては、組織は確実に疲弊します。メンバーは萎縮し、本当に必要な時に意見を言えなくなってしまいます。

安心安全エリアの戦略的提供

だからこそ、激しくぶつかった後には、必ず「安心安全エリア」を提供する必要があります。これは単なる慰めの場ではありません。次の大きなチャレンジに向けて、メンバーのエネルギーを回復させる戦略的な投資です。

1on1は、この安心安全エリアとして最も効果的に機能します。激しい議論で傷ついた感情を癒し、「なぜあの議論が必要だったのか」を振り返り、「次はどうしていこうか」を前向きに話し合える場となります。

振り子の振れ幅がイノベーションを生む

この振り子の振れ幅こそが、イノベーションの源泉です。激しい議論(振り子の一方の極)と深い信頼関係(もう一方の極)の間を行き来することで、組織は真の創造力を発揮できるのです。

多くの大手企業が新規事業で苦戦する理由の一つは、この振り子を適切に振れていないことにあります。既存事業の安定した環境に慣れた組織では、「ぶつかる」ことを避けがちです。その結果、表面的な議論に終始し、市場で競合に敗れることになります。

逆に、ベンチャー企業出身者が多い新規事業チームでは、ぶつかることは得意でも、その後のケアが不十分で、優秀なメンバーが疲弊して離脱してしまうケースも少なくありません。

持続可能な高パフォーマンスの実現

振り子理論を正しく実践することで、組織は持続可能な高パフォーマンスを実現できます。メンバーは「激しい議論も、その後のサポートも含めて新規事業なのだ」と理解し、安心して本音をぶつけ合うことができるようになります。

これこそが、新規事業における真の「心理的安全性」です。単に優しい環境ではなく、厳しくも支え合える環境。ぶつかることも、ケアされることも含めて、全員が成長できる環境なのです。

上層部のストレス管理という見落とされがちな視点

新規事業で最もストレスを抱えているのは、実は部長クラス以上の上層部かもしれません。数字を作れない事業をどう社内で説明するか、周囲とどう交渉していくかという重責を背負いながら、組織からは結果を求められ続けます。

「ぶつかってほしい人こそ、安心安全エリアが必要」という視点は、新規事業マネジメントにおいて見落とされがちですが、極めて重要です。上層部が安心して挑戦できる環境があってこそ、その下のメンバーにも真の挑戦文化が根付くのです。

実践事例:1on1が新規事業を変えた3つのケース

🏢 事例1:製造業A社 - トライアンドエラーの記録化による学習サイクル構築

大手製造業A社の新規事業部門では、各メンバーが個別に実験を繰り返していたものの、その結果が共有されずに同じような失敗を繰り返していました。

そこで週1回の1on1を導入。「今週何をトライしたか」「なぜうまくいかなかったか」「次はどうするか」を必ず記録し、月1回の管理職会議で全員の学びを共有する仕組みを作りました。

6カ月後、同じような失敗は80%減少し、新しいアイデアの創出スピードは2倍に向上。「一人の学びが全員の学び」になる文化が定着しました。

このような週1回(月4回)の定期的な1on1は、業務改善にとどまらない効果をもたらします。日常的な対話の積み重ねが部下の本音を引き出しやすくし、時には業務を離れた話題でリフレッシュの場にもなるなど、メンバーの心理面のサポートにも活用できます。

🏢 事例2:IT企業B社 - 価値観のすり合わせによるPDCA高速化

IT企業B社の新規事業チームでは、慎重派と積極派のメンバーが混在し、企画段階で議論が膠着することが頻発していました。「石橋を叩く派」と「まず動く派」の価値観の違いが、意思決定を遅らせていたのです。

1on1で各メンバーの価値観や判断基準を明確化し、「どの段階でGOサインを出すか」の基準をチーム全体で共有しました。また、定期的に価値観のすり合わせを行う場を設けました。

その結果、企画から実行までの期間が平均40日から15日に短縮。チーム内の議論も建設的になり、メンバーの満足度も大幅に向上しました。

🏢 事例3:商社C社 - 上層部のストレス管理による組織全体の活性化

商社C社では、新規事業の部長が社内での説明責任と結果への重圧で疲弊し、それがチーム全体の士気低下を招いていました。

役員との1on1を月2回設け、部長が抱える社内政治的な課題や心理的負担について率直に話し合える場を作りました。また、新規事業の評価軸について経営陣との認識合わせを定期的に行いました。

部長のストレス軽減により、チームへの指示が明確になり、メンバーのパフォーマンスが20%向上。さらに、部長自身も積極的に新しいチャレンジを推進するようになりました。

まとめ:継続的な対話が生み出す組織変革

新規事業の成功は、優秀な人材や潤沢な資金だけでは実現できません。正解のない世界で組織が一丸となって前進するためには、質の高い対話による組織学習と心理的安全性の確保が不可欠です。

上記の事例が示すように、1on1は単なる面談ではなく、組織全体の学習能力を向上させ、挑戦文化を根付かせる戦略的な取り組みです。週1回、月2回といった定期的な対話の積み重ねが、やがて大きな組織変革を生み出します。

新規事業の成功確率を高めるために、まずは小さな対話から始めてみることをお勧めします。