切るな、つながれ。退職者も「資産」にするオフボーディングのマネジメント術

「辞めた人は裏切り者」——。そんな発想は、もはや時代遅れだ。終身雇用が当たり前だった時代、退職は“関係の終わり”を意味していた。だが今、キャリアの流動性が高まり、退職者との関係を切らない“オフボーディング”が注目されている。

「どう引き止めるか」よりも、「どう気持ちよく送り出し、どうつながりを残すか」が問われている。この記事では、人事やマネージャーが退職というプロセスにどのように向き合い、どのような意識と工夫が求められるのかを探っていく。

企業内で重要度を増す「オフボーディング」

退職者の移行プロセスを意味する「オフボーディング」が昨今注目されている。

もともと外資系企業やコンサルティングファームでは、退職後も関係が続くのはごく自然なことだった。プロジェクト単位で人が行き来し、数年で会社を離れることを前提とした職場では、「辞めた人とまた一緒に働く」ことは想定内の出来事だからだ。

日本企業でも2010年頃から潮目が変化し、「辞めたら終わり」という感覚は徐々に通用しなくなってきているが、現場レベルではまだ温度差がある。

ある企業では、退職した技術者の復帰を人事が歓迎したにもかかわらず、現場が受け入れを拒否し、再入社を見送ったケースがあったという。そこには、「辞めた人=自分たちを選ばなかった人」という感情が、いまだ根強く残っている。

しかし現在では、退職者の数は増加傾向にあり、優秀な人材も次々と外部に出ていく時代だ。組織にとっても、個人にとっても、関係を維持し続けるほうが合理的だという発想が広まり、再びつながることを前提とした関係構築にシフトする動きが加速している。

かつて、退職者は“別世界の住人”と見なされていた。たとえ飲み会で顔を合わせても、「そっちの世界はどう?」と他人事のように話し、共通の文脈は失われていた。

しかし今、マネージャーにとって退職者は、共通言語を持つ“元チームメイト”であり、将来のパートナー、発注先、あるいは味方となりうる存在である。言い換えれば「資産」だ。

将来人事権や裁量権を持つ立場になったとき、元部下との関係が生きるかもしれない。

そう考えると、たとえ本心では複雑な思いがあったとしても、できるかぎり良好な関係で送り出しておくことが、理にかなった選択といえるだろう。

良いオフボーディングのために何を話すべきか

では、企業やマネージャーは、良いオフボーディングを実現するためにどのような取り組みを行えばよいのだろうか。

まず挙げられるのが、退職時のアンケートや面談を通じて、本音を引き出す仕組みづくりである。在職中はなかなか本音を言わなかった人でも、退職のタイミングでは意外と率直な意見を口にすることがある。そのため、アンケートに加えて、可能であれば面談も実施し、改善点や課題に耳を傾ける姿勢が求められる。

さらに、退職時だけでなく、退職から半年ほど経過したタイミングで面談を行い、より冷静なフィードバックを得る取り組みを導入している企業もある。

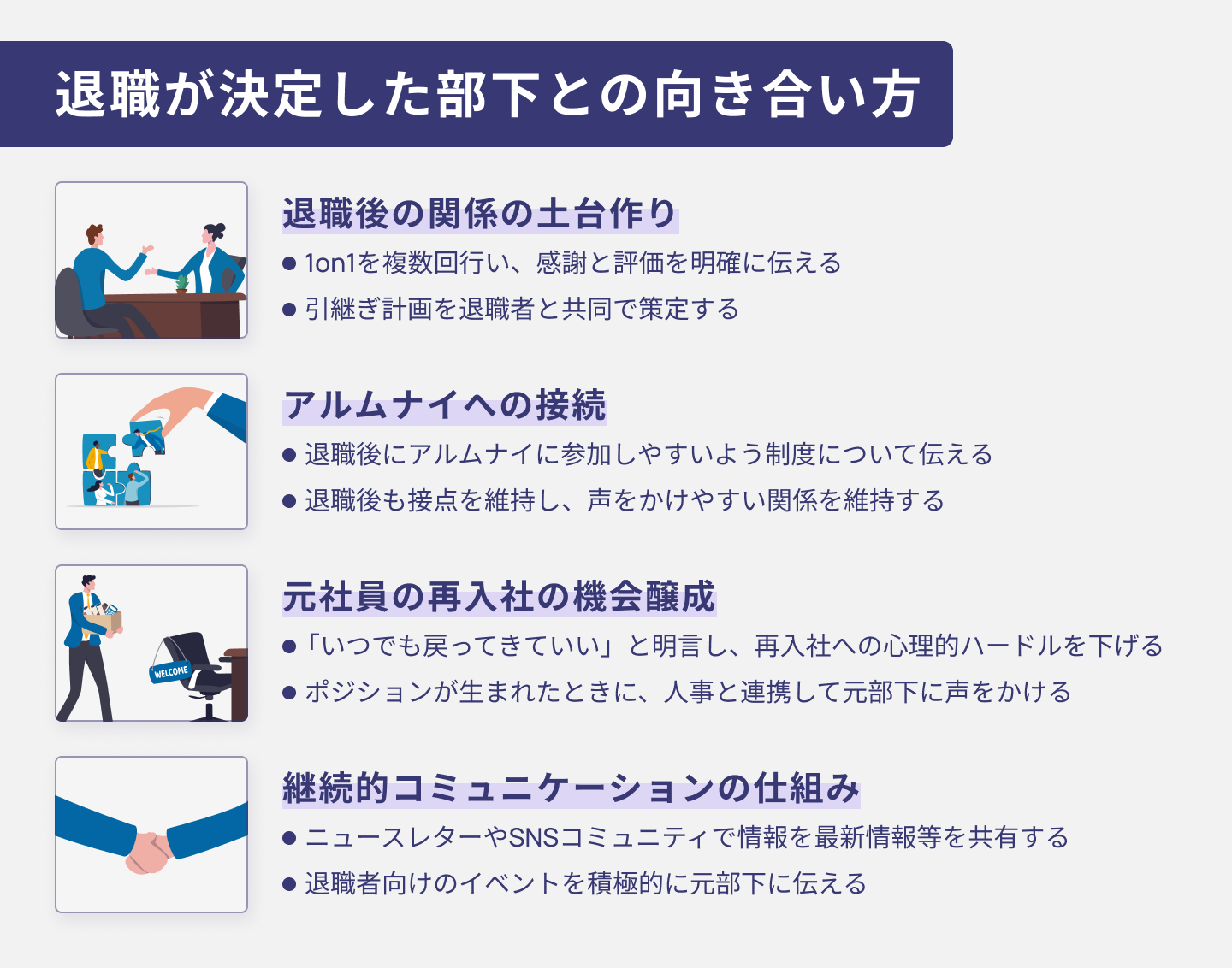

退職後も元社員との関係を維持するべく、マネジャー向けに「退職が決定した部下との向き合い方」を四つ紹介する。

① 1on1を複数回行い退職後の関係の土台づくりを始める

退職の申し出を受けた瞬間から退職日までの期間は、オフボーディングの成否を左右する重要なフェーズだ。まずは退職理由や心情を聞き取る1on1を複数回行い、感謝と評価を明確に伝えることで、退職者が「認められていた」と感じられるようにする。引き継ぎ計画はマネジャーが一方的に決めるのではなく、退職者と共同で策定することで、最後まで尊重された印象を残すことができる。こうした丁寧なプロセスは感情的なしこりの発生を防ぎ、将来の再接続や協業の可能性を高める土台となる。

②アルムナイ(退職者コミュニティ)への接続

会社がアルムナイ制度を設けている場合、マネージャーはその活用者として重要な役割を担う。元部下がアルムナイに参加しやすいよう、退職時に制度の存在を伝え、登録を促そう。その後も、アルムナイイベントで元部下と再会した際は近況を聞き、現在のチームの様子を共有するなど、自然な交流を心がけたい。

また、新規プロジェクトで専門スキルが必要になった際、アルムナイネットワークを通じて元部下に声をかけることも可能だ。副業での協力依頼や再入社の打診など、マネージャーが主体的に元部下との接点を活用することで、チームの戦力強化につながる。こうした関係性の維持は、マネージャー個人の人的資産にもなるだろう。

③元社員の再入社の機会醸成

元社員を再び戦力として迎える「再雇用採用」は、企業文化や業務知識をすでに理解している即戦力を確保できる点で有効だ。退職時に「いつでも戻ってきていい」と明言し、定期的に近況を確認する面談や連絡を続けることで、再入社への心理的ハードルを下げられる。マネージャーとしては、自分のチームに適したポジションが生まれた際に、人事部門と連携して元部下に声をかけることが重要だ。こうした取り組みによって、退職が単なる別れではなく、将来の資産形成プロセスとなる。

④ 継続的コミュニケーションができる仕組みを作る

退職者との関係は、退職日で終わらせず、自然に続けられる仕組みを設けることが重要だ。ポイントは「連絡を取る理由がある状態」をつくること。ニュースレターやSNSコミュニティで会社の最新情報や業界動向を共有したり、独立した退職者が別の会社で活躍している事例を社内で紹介したりすることで、双方にとって有益な情報交換の場が生まれる。

さらに、自社が退職者向けにキャリア相談や勉強会、スキルアップセミナー、業界トレンドの共有会などを実施している場合は、マネージャーが元部下にその情報を積極的に伝えることが重要だ。

もしそうした制度がない場合は、人事部門に働きかけて導入を提案する価値がある。退職者は成長の機会を得られ、マネージャーも人的ネットワークを維持できる。こうした接点は、再雇用や新規ビジネス協業のきっかけにもなりやすい。

ここまでマネージャーが実践できる取り組みを示してきたが、人事部門による制度面での工夫も欠かせない。

近年では、アルムナイを導入する企業も増えているが、その運用の成否は「ベネフィットの設計」にかかっている。会社から元社員への一方的な情報発信ではなく、「元社員同士のつながり」に価値を持たせることがポイントだ。

たとえば、ニュースレターや年1回のイベントに加え、コミュニティプラットフォームやチャットツールを活用した“ゆるやかな接点”を設ける企業もある。

会社側から副業協力を呼びかけるなど、再接続の機会を具体的に提供することで退職者がその会社とつながり続ける意義を実感できる設計が求められる。

オフボーディングは「再接続のためのプロセス」

マネージャーが取り組めるオフボーディングの実践は、退職が決まってからではなく、それ以前の段階から始まっている。

日々の1on1の中で、部下の変化や小さな兆しに気づけるかどうかが、マネージャーの腕の見せどころだ。

ライフイベントやキャリア志向、希望するポジションについて対話を重ね、情報を集めたうえで一緒に考える姿勢が求められる。

退職の意向が示された後も、週単位で面談を継続し、本人の意思を尊重しつつ、納得感を持って前に進めるよう支援することが重要である。

送り出す際には、特別扱いを避けつつも、これまでの貢献や強みへの感謝を伝えることが欠かせない。

ただし、必要以上に退職者に注目が集まってしまうと、「引き継ぐのは私たちなのに」といった不満がチームから出てくる恐れもある。あくまで自然体で、まるで退職者が明日も出社するかのように接する姿勢が望ましい。

オフボーディングとは、終わりではなく「再接続のためのプロセス」である。

退職者が将来、顧客やビジネスパートナーとして戻ってくることは珍しくない。実際に、辞めた社員が新たな人材を紹介したり、他社に移った後でプロジェクトを共に進めたりといった事例も増えている。

退職によって契約が終わっても、関係が終わるわけではない。これはまさに、顧客との関係性と同じである。

退職の瞬間に「頑張ってね」と送り出すのではなく、「また一緒にやろうね」と声をかけられるかどうか。その姿勢が、未来のつながりを大きく左右するのだ。

📕あわせて読みたい

企業内で重要度を増す「オフボーディング」

退職者の移行プロセスを意味する「オフボーディング」が昨今注目されている。

もともと外資系企業やコンサルティングファームでは、退職後も関係が続くのはごく自然なことだった。プロジェクト単位で人が行き来し、数年で会社を離れることを前提とした職場では、「辞めた人とまた一緒に働く」ことは想定内の出来事だからだ。

日本企業でも2010年頃から潮目が変化し、「辞めたら終わり」という感覚は徐々に通用しなくなってきているが、現場レベルではまだ温度差がある。

ある企業では、退職した技術者の復帰を人事が歓迎したにもかかわらず、現場が受け入れを拒否し、再入社を見送ったケースがあったという。そこには、「辞めた人=自分たちを選ばなかった人」という感情が、いまだ根強く残っている。

しかし現在では、退職者の数は増加傾向にあり、優秀な人材も次々と外部に出ていく時代だ。組織にとっても、個人にとっても、関係を維持し続けるほうが合理的だという発想が広まり、再びつながることを前提とした関係構築にシフトする動きが加速している。

かつて、退職者は“別世界の住人”と見なされていた。たとえ飲み会で顔を合わせても、「そっちの世界はどう?」と他人事のように話し、共通の文脈は失われていた。

しかし今、マネージャーにとって退職者は、共通言語を持つ“元チームメイト”であり、将来のパートナー、発注先、あるいは味方となりうる存在である。言い換えれば「資産」だ。

将来人事権や裁量権を持つ立場になったとき、元部下との関係が生きるかもしれない。

そう考えると、たとえ本心では複雑な思いがあったとしても、できるかぎり良好な関係で送り出しておくことが、理にかなった選択といえるだろう。

良いオフボーディングのために何を話すべきか

では、企業やマネージャーは、良いオフボーディングを実現するためにどのような取り組みを行えばよいのだろうか。

まず挙げられるのが、退職時のアンケートや面談を通じて、本音を引き出す仕組みづくりである。在職中はなかなか本音を言わなかった人でも、退職のタイミングでは意外と率直な意見を口にすることがある。そのため、アンケートに加えて、可能であれば面談も実施し、改善点や課題に耳を傾ける姿勢が求められる。

さらに、退職時だけでなく、退職から半年ほど経過したタイミングで面談を行い、より冷静なフィードバックを得る取り組みを導入している企業もある。

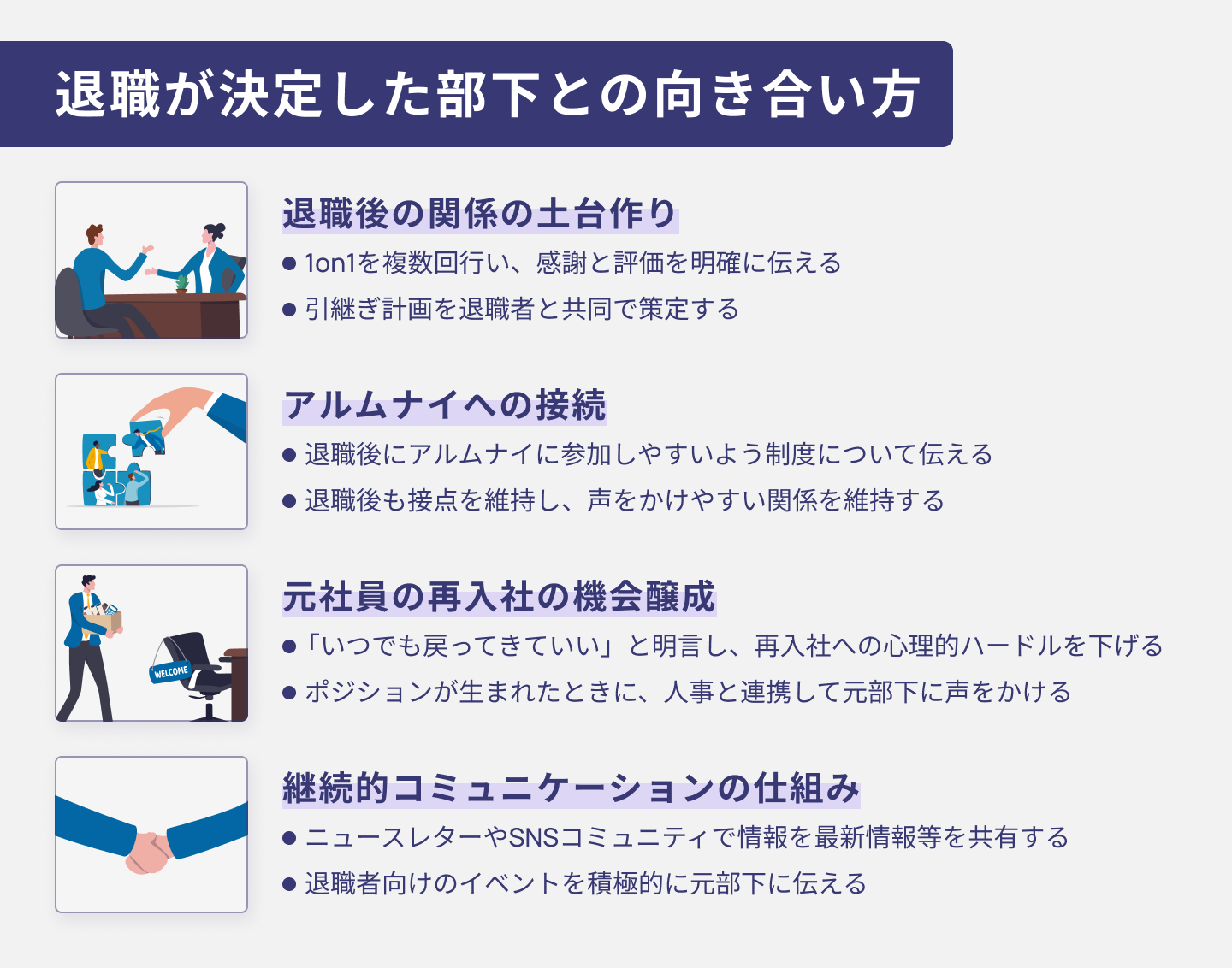

退職後も元社員との関係を維持するべく、マネジャー向けに「退職が決定した部下との向き合い方」を四つ紹介する。

① 1on1を複数回行い退職後の関係の土台づくりを始める

退職の申し出を受けた瞬間から退職日までの期間は、オフボーディングの成否を左右する重要なフェーズだ。まずは退職理由や心情を聞き取る1on1を複数回行い、感謝と評価を明確に伝えることで、退職者が「認められていた」と感じられるようにする。引き継ぎ計画はマネジャーが一方的に決めるのではなく、退職者と共同で策定することで、最後まで尊重された印象を残すことができる。こうした丁寧なプロセスは感情的なしこりの発生を防ぎ、将来の再接続や協業の可能性を高める土台となる。

②アルムナイ(退職者コミュニティ)への接続

会社がアルムナイ制度を設けている場合、マネージャーはその活用者として重要な役割を担う。元部下がアルムナイに参加しやすいよう、退職時に制度の存在を伝え、登録を促そう。その後も、アルムナイイベントで元部下と再会した際は近況を聞き、現在のチームの様子を共有するなど、自然な交流を心がけたい。

また、新規プロジェクトで専門スキルが必要になった際、アルムナイネットワークを通じて元部下に声をかけることも可能だ。副業での協力依頼や再入社の打診など、マネージャーが主体的に元部下との接点を活用することで、チームの戦力強化につながる。こうした関係性の維持は、マネージャー個人の人的資産にもなるだろう。

③元社員の再入社の機会醸成

元社員を再び戦力として迎える「再雇用採用」は、企業文化や業務知識をすでに理解している即戦力を確保できる点で有効だ。退職時に「いつでも戻ってきていい」と明言し、定期的に近況を確認する面談や連絡を続けることで、再入社への心理的ハードルを下げられる。マネージャーとしては、自分のチームに適したポジションが生まれた際に、人事部門と連携して元部下に声をかけることが重要だ。こうした取り組みによって、退職が単なる別れではなく、将来の資産形成プロセスとなる。

④ 継続的コミュニケーションができる仕組みを作る

退職者との関係は、退職日で終わらせず、自然に続けられる仕組みを設けることが重要だ。ポイントは「連絡を取る理由がある状態」をつくること。ニュースレターやSNSコミュニティで会社の最新情報や業界動向を共有したり、独立した退職者が別の会社で活躍している事例を社内で紹介したりすることで、双方にとって有益な情報交換の場が生まれる。

さらに、自社が退職者向けにキャリア相談や勉強会、スキルアップセミナー、業界トレンドの共有会などを実施している場合は、マネージャーが元部下にその情報を積極的に伝えることが重要だ。

もしそうした制度がない場合は、人事部門に働きかけて導入を提案する価値がある。退職者は成長の機会を得られ、マネージャーも人的ネットワークを維持できる。こうした接点は、再雇用や新規ビジネス協業のきっかけにもなりやすい。

ここまでマネージャーが実践できる取り組みを示してきたが、人事部門による制度面での工夫も欠かせない。

近年では、アルムナイを導入する企業も増えているが、その運用の成否は「ベネフィットの設計」にかかっている。会社から元社員への一方的な情報発信ではなく、「元社員同士のつながり」に価値を持たせることがポイントだ。

たとえば、ニュースレターや年1回のイベントに加え、コミュニティプラットフォームやチャットツールを活用した“ゆるやかな接点”を設ける企業もある。

会社側から副業協力を呼びかけるなど、再接続の機会を具体的に提供することで退職者がその会社とつながり続ける意義を実感できる設計が求められる。

オフボーディングは「再接続のためのプロセス」

マネージャーが取り組めるオフボーディングの実践は、退職が決まってからではなく、それ以前の段階から始まっている。

日々の1on1の中で、部下の変化や小さな兆しに気づけるかどうかが、マネージャーの腕の見せどころだ。

ライフイベントやキャリア志向、希望するポジションについて対話を重ね、情報を集めたうえで一緒に考える姿勢が求められる。

退職の意向が示された後も、週単位で面談を継続し、本人の意思を尊重しつつ、納得感を持って前に進めるよう支援することが重要である。

送り出す際には、特別扱いを避けつつも、これまでの貢献や強みへの感謝を伝えることが欠かせない。

ただし、必要以上に退職者に注目が集まってしまうと、「引き継ぐのは私たちなのに」といった不満がチームから出てくる恐れもある。あくまで自然体で、まるで退職者が明日も出社するかのように接する姿勢が望ましい。

オフボーディングとは、終わりではなく「再接続のためのプロセス」である。

退職者が将来、顧客やビジネスパートナーとして戻ってくることは珍しくない。実際に、辞めた社員が新たな人材を紹介したり、他社に移った後でプロジェクトを共に進めたりといった事例も増えている。

退職によって契約が終わっても、関係が終わるわけではない。これはまさに、顧客との関係性と同じである。

退職の瞬間に「頑張ってね」と送り出すのではなく、「また一緒にやろうね」と声をかけられるかどうか。その姿勢が、未来のつながりを大きく左右するのだ。

📕あわせて読みたい