チーム全員が幸福であることが成果を最大にする。ゆめみCHRO太田氏が語る“関係性のマネジメント”

ティール組織の実践企業として知られる株式会社ゆめみ。

全員CEO制や助言プロセスなど、自律を支える仕組みを取り入れてきたが、その根底にあるのは「関係性をどう築くか」という問いである。コーチング専門部隊の設置、リモートから出社への転換、そして2025年に始まった1on1制度——。

同社CHROの太田昂志氏は、試行錯誤の末に見出したのは「聴くこと」ではなく「関係性を機能させること」だと語る。幸福と成果を両立させるチームをいかに設計するのか。その思想と実践を聞いた。

株式会社ゆめみ 上席執行役員CHRO

システムインテグレーター等を経て、株式会社ゆめみに入社。CHRO、取締役、上席執行役員を歴任し、DX・内製化支援の分野でリーディングカンパニーとしての成長に貢献。「働きがいのある会社」アワード各賞の受賞にも導いた。共著に『職場を上手にモチベートする科学的方法 無理なくやる気を引き出せる26のスキル』(ダイヤモンド社)がある。

組織の自律を支える「三つの仕組み」

ゆめみの組織設計は、フレデリック・ラルーが提唱した「ティール組織」に基づいている。その中核にあるのが、三つの制度である。

一つ目は全員CEO制度。2019年に開始されたこの制度では、代表取締役の裁量権を全メンバーに移譲している。

オフィスの新設、社内制度の変更、新規サービスの立案、借入・投資といった経営判断も、メンバー誰もが起案し実行できる。「やる人が決める、決めた人がやる」が原則で、意思決定者は遂行責任を負うが、失敗しても結果責任は問われない。

形式的な役職は残るが、意思決定の権限において誰もが主体となれる構造だ。承認者を置かず、否決という概念を基本的に採らないため、次の助言プロセスが要になる。

二つ目は助言プロセス。権限者の承認によって決定されるヒエラルキーではなく、専門的な知見を持つ人から助言を受け、意思決定を磨いていく仕組みだ。

ゆめみではこれを「プロリク」(プロポーザル・レビュー・リクエストの略)と呼ぶ。起案者が関係者からレビューを受け、自らの判断で決定する。

全員CEO制度のもと承認者が不在だからこそ、助言によって意思決定の質を高める。

三つ目がイエローカード制度である。理念やルールを著しく逸脱した行動に対しては、他のメンバーが注意・フィードバックを行う。

「自由であることと無秩序は違う。秩序を保つ仕組みが必要なんです」と太田氏は言う。

これらの制度は、2010年代後半の組織危機をきっかけに生まれた。当時CTOによる不祥事が発生し、組織の信頼が揺らいだ。「その事件をきっかけに、組織を根幹からつくり直す必要があると判断しました」。過度な負担を背負うリーダー構造を是正するため、マネジメントの役割を分解し、チーム全体で担う体制へと転換した。その思想は、のちにコーチング専門部隊の設立にも受け継がれていく。

チームが最高の成果を生むには「過程」が大事

ゆめみがチームとして最高の成果と考えるのは、顧客の事業の成功である。同社はデジタルサービスの企画・開発を手がけており、社内に20以上ある職種のメンバーがプロジェクト単位でアサインされる。毎回違うメンバーが組むことになるため、チームづくりやチーム運営は非常に大きな意味を持つ。

その代表的な工夫が、プロジェクト単位で行う「むきなおり会」だ。3〜6カ月ごとに設ける中間対話の場で、社内のファシリテーターが同席する。ファシリテーターは「その場の第三者」として、メンバー同士が言いづらいことを言える空気を整える。炎上した案件では、顧客とチームメンバーの話し合いの場に派遣することもあるという。

このファシリテーションを担うのが、社内の「コーチング専門部隊」だ。現在3名の専任者が所属し、全員がCTI(Co-Active Coaching)の国際認定資格レベルの専門家である。「1日中、誰かのコーチングをしています」と太田氏は語る。

一般企業では稀なポジションだが、その体制の背景にあるのは、課長や部長などの職位に多くの役割を集中させないという設計思想である。ゆめみでは「育成をする人」「プロセスを整える人」などタスク単位で役割を分担している。育成の中でも経験学習の促しは専門的な技術が求められる。そこで、コーチが問いかけを通じて成長を支援する仕組みを導入している。

日常的な会議でも工夫がある。冒頭に「チェックイン」を行う。お腹が空いた、前の会議でつらいことがあった——そんな些細な感情を言葉にすることで、自分の内面に目を向ける。「それが本音を言える準備になる」と太田氏は強調する。

リモートの限界と、リアルが生む“共鳴”

太田氏は、チームマネジメントの成否に関係している要素は二つあるという。まずは、関係性からの影響だ。

「KPIを設定して追い立てれば、短期的には成果は出ますが、結果的に疲弊します。やはり、持続的にチームで成果を出すには、メンバー同士の良好な関係が必要です。最近のリーダーシップの研究でも、『心理的安全性』がバズワードになったように、関係性に注目が集まっています」

背景にあるのは、業務の複雑化・高度化である。タスクを明確に分解して分業することが難しくなり、役割分担が曖昧になる中で、相互に影響し合う仕事が増えている。結果として、個人は努力していても、メンバー間の“お見合い”によってボールが落ち、全体で成果が出しきれない事態が生じている。

良好な関係を維持し、コミュニケーションが取れているチームであれば、誰のボールかあいまいな業務に対して、確認し合うことができる。それができるかどうかが、チームの成果を左右するのだ。

もう一つは、社会全体で個人主義的な発想の表明が増長していることだ。

「個人の意見や権利を主張しやすくなった時代だからこそ、チームで協働する際に、譲歩や調整が難しくなり、成果に影響が出やすくなった」

こうした背景から、ゆめみでは7年間続けたフルリモートから、週5日出社へと舵を切った。「リモートで個人のライフスタイルは守れましたが、感情の機微が伝わりにくくなった。テキスト中心のやりとりでは、関係の質が下がってしまう」と太田氏は振り返る。

「リモートワークによって効率は上がったものの、チームとしての“共鳴”が薄れていった」ことを受け、プロジェクトの成果を最大化するためには「リアルで会うことが不可欠」という結論に至ったという。リモートワークの導入は、若手育成の観点でも少なからず負の影響があった。帰り際の10分間の雑談や偶発的なフィードバックが消えたためだ。

出社回帰は、アクセンチュアグループ入りに伴うPMI(統合作業)の一環でもある。チーム間の協働と学びを取り戻すことが、組織の再設計につながっている。

「決めない勇気」と「学び続ける力」

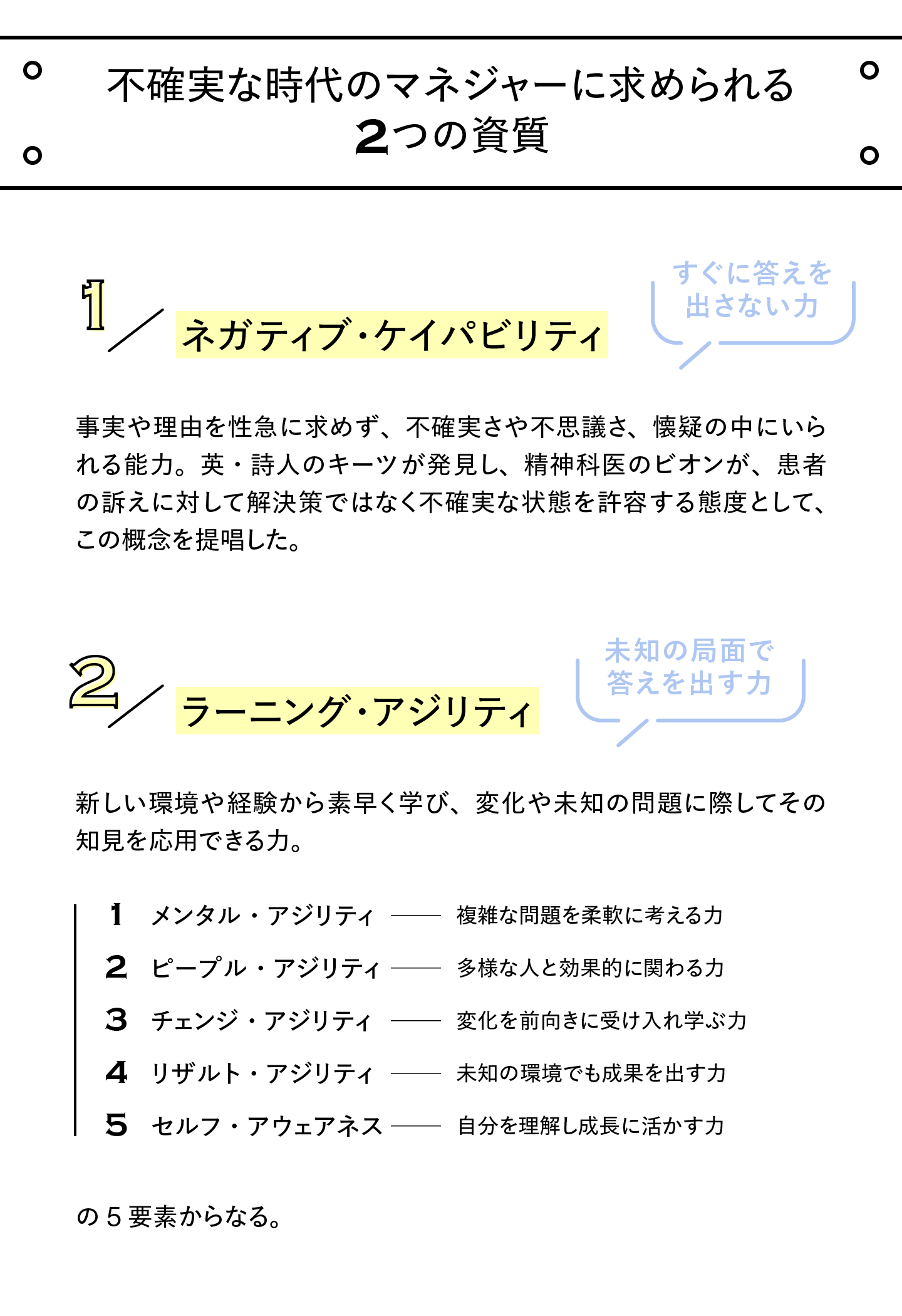

メンバー間の関係の重要性を踏まえた上で、太田氏がいま最も重視しているのは、変化が激しく不確実な時代におけるマネジャーの資質である。

その一つが、ネガティブ・ケイパビリティだ。これは、不確実な状況に耐え、結論を保留したまま考え続ける力のことを指す。

「人は結論を出したがります。たとえば生成AIなど変化の早い領域では、事業にどこまで取り入れるかをすぐに決めたくなる。しかしそこで結論を急がず、曖昧さに耐えながら複数の選択肢をホールドする姿勢こそ、組織に柔軟性をもたらします。その能力は現代のマネジャーには欠かせない要素でしょう」

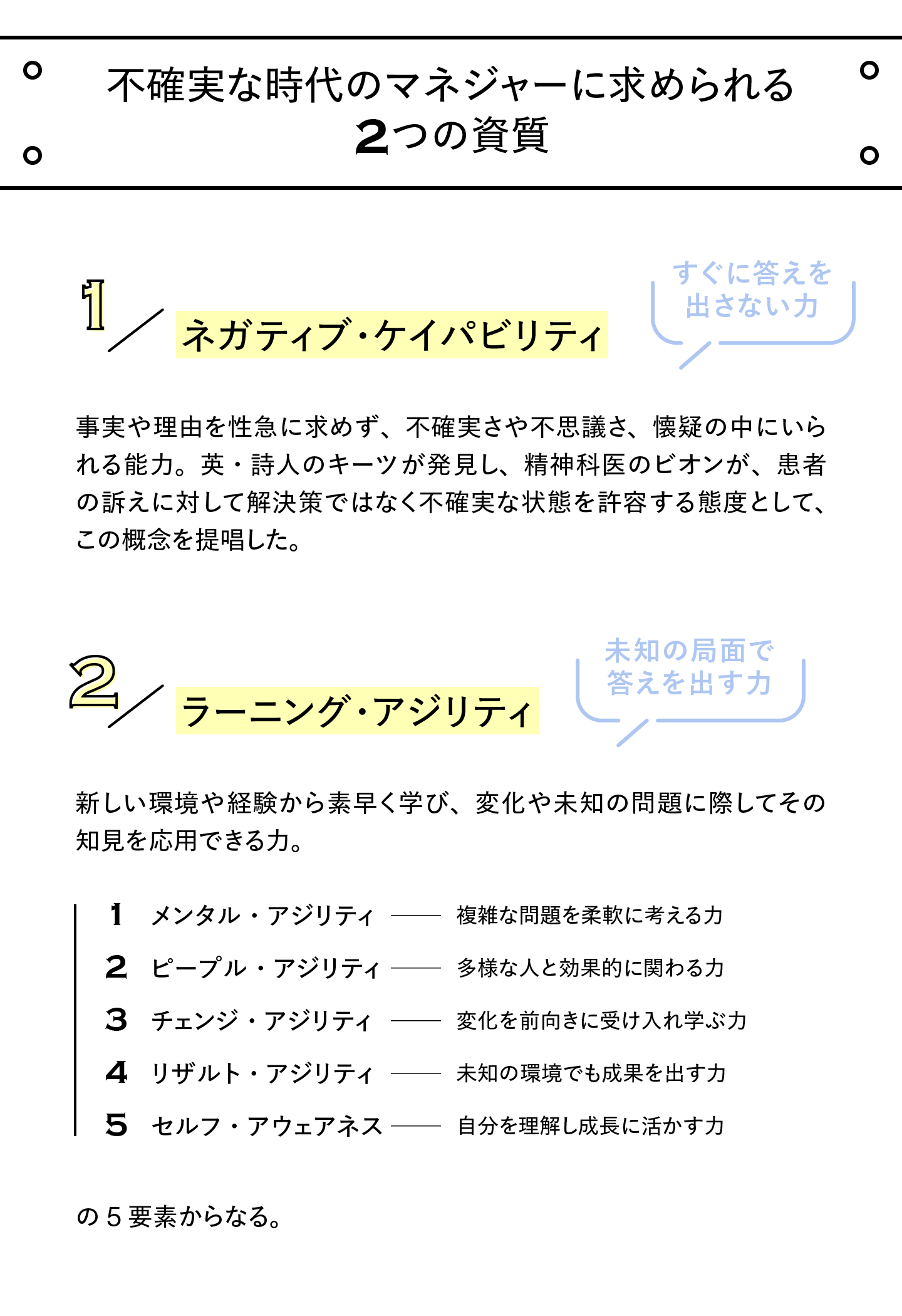

もう一つのキーワードはラーニング・アジリティ(新しい経験から学び、それを次の行動に素早く生かす能力)だ。先行き不透明だからこそ、大きな決断を避けつつも、次の決断のために学び続ける必要がある。太田氏は「小さく実験し、失敗して学ぶことが重要」と語る。

この考えは、太田氏自身の経験に基づく。ゆめみとアクセンチュアとのM&A交渉が長く続く中、経営陣の一人として情報を抱えながら意思決定できない状況が続いた。「結論を出せない苦しさを抱えながらも、可能性を広げ続けることの価値を実感した」と振り返る。

「結論を出せない時間をどう過ごすかで、マネジャーの真価が問われます。迷いを抱えながらも、学び続けていくことに意味があると思うんです」

幸福が成果を生むチームへ

ゆめみはかつて、「1on1をやらない」と公言していた。世の中で1on1が流行していたので、あえてやらないことで何が起きるかを試したかったからだ。

一般的な1on1の内容を分解し、業務報告や体調管理はSlackで、話を聞いてほしければコーチングで対応した。表面的には問題なく回った。

しかし、時間が経つにつれ、リーダー育成に支障が出ていることに気づいた。「リーダーを育てるには、徒弟関係が必要です。上司がリーダーとしての振る舞いをフィードバックし、部下の能力を引き上げる。そうした経験学習が必要ですが、1on1をやらないことでその場が失われていました」と太田氏は語る。

こうして2025年5月、管理部門を中心に1on1が開始された。「メンバーのキャリアをマネジャーがしっかりと一緒に考え、成長を促していく時間として、やはり必要だと感じています」と太田氏は言う。形式的な制度の採用ではなく、ゆめみが長年大切にしてきた「聴く」文化を、より意図的に機能させるための試みである。

1on1の目的は、単に評価や目標管理を行うことではなく、上司・部下の関係構築を通じてリーダーを育てることにあると太田氏は考える。その“関係性の質”こそがチームの幸福と成果を左右すると言うのだ。

共著『職場を上手にモチベートする科学的方法』では、「幸福なチームが業績を上げる」という新しい因果関係を提示している。「これまでは“業績が上がれば幸せになる”と考えられていました。でも、実際はその逆。幸福なチームほど成果が持続するんです」と太田氏は語る。

ゆめみが目指すのは、リーダーだけが火を起こすチームではなく、幸福が伝染するチームだ。感情は伝染する。誰かが幸福であれば、その感情が周囲にも広がっていく。リーダーの負担を減らすには、全員が自然体で幸福になる環境を整えることが大切だ。

その鍵となるのが、「レンズを変える」ことだと太田氏は言う。

「人を変えるのではなく、認識を変える。問いによって相手の見方が変われば、行動も変わる。特別なコストはかかりません」

結論を急がず、聴き、問い、待つ……。持続的な成果と幸福を両立させるチームをつくっていくために、そこから始めてみるのはいかがだろうか。

(撮影:黒羽政士)

📕あわせて読みたい

・【実例】カインズに学ぶ、自律する組織の作り

・基礎研究になぜ対話が欠かせないのか。キユーピーが「相互理解」を追求する真意

組織の自律を支える「三つの仕組み」

ゆめみの組織設計は、フレデリック・ラルーが提唱した「ティール組織」に基づいている。その中核にあるのが、三つの制度である。

一つ目は全員CEO制度。2019年に開始されたこの制度では、代表取締役の裁量権を全メンバーに移譲している。

オフィスの新設、社内制度の変更、新規サービスの立案、借入・投資といった経営判断も、メンバー誰もが起案し実行できる。「やる人が決める、決めた人がやる」が原則で、意思決定者は遂行責任を負うが、失敗しても結果責任は問われない。

形式的な役職は残るが、意思決定の権限において誰もが主体となれる構造だ。承認者を置かず、否決という概念を基本的に採らないため、次の助言プロセスが要になる。

二つ目は助言プロセス。権限者の承認によって決定されるヒエラルキーではなく、専門的な知見を持つ人から助言を受け、意思決定を磨いていく仕組みだ。

ゆめみではこれを「プロリク」(プロポーザル・レビュー・リクエストの略)と呼ぶ。起案者が関係者からレビューを受け、自らの判断で決定する。

全員CEO制度のもと承認者が不在だからこそ、助言によって意思決定の質を高める。

三つ目がイエローカード制度である。理念やルールを著しく逸脱した行動に対しては、他のメンバーが注意・フィードバックを行う。

「自由であることと無秩序は違う。秩序を保つ仕組みが必要なんです」と太田氏は言う。

これらの制度は、2010年代後半の組織危機をきっかけに生まれた。当時CTOによる不祥事が発生し、組織の信頼が揺らいだ。「その事件をきっかけに、組織を根幹からつくり直す必要があると判断しました」。過度な負担を背負うリーダー構造を是正するため、マネジメントの役割を分解し、チーム全体で担う体制へと転換した。その思想は、のちにコーチング専門部隊の設立にも受け継がれていく。

チームが最高の成果を生むには「過程」が大事

ゆめみがチームとして最高の成果と考えるのは、顧客の事業の成功である。同社はデジタルサービスの企画・開発を手がけており、社内に20以上ある職種のメンバーがプロジェクト単位でアサインされる。毎回違うメンバーが組むことになるため、チームづくりやチーム運営は非常に大きな意味を持つ。

その代表的な工夫が、プロジェクト単位で行う「むきなおり会」だ。3〜6カ月ごとに設ける中間対話の場で、社内のファシリテーターが同席する。ファシリテーターは「その場の第三者」として、メンバー同士が言いづらいことを言える空気を整える。炎上した案件では、顧客とチームメンバーの話し合いの場に派遣することもあるという。

このファシリテーションを担うのが、社内の「コーチング専門部隊」だ。現在3名の専任者が所属し、全員がCTI(Co-Active Coaching)の国際認定資格レベルの専門家である。「1日中、誰かのコーチングをしています」と太田氏は語る。

一般企業では稀なポジションだが、その体制の背景にあるのは、課長や部長などの職位に多くの役割を集中させないという設計思想である。ゆめみでは「育成をする人」「プロセスを整える人」などタスク単位で役割を分担している。育成の中でも経験学習の促しは専門的な技術が求められる。そこで、コーチが問いかけを通じて成長を支援する仕組みを導入している。

日常的な会議でも工夫がある。冒頭に「チェックイン」を行う。お腹が空いた、前の会議でつらいことがあった——そんな些細な感情を言葉にすることで、自分の内面に目を向ける。「それが本音を言える準備になる」と太田氏は強調する。

リモートの限界と、リアルが生む“共鳴”

太田氏は、チームマネジメントの成否に関係している要素は二つあるという。まずは、関係性からの影響だ。

「KPIを設定して追い立てれば、短期的には成果は出ますが、結果的に疲弊します。やはり、持続的にチームで成果を出すには、メンバー同士の良好な関係が必要です。最近のリーダーシップの研究でも、『心理的安全性』がバズワードになったように、関係性に注目が集まっています」

背景にあるのは、業務の複雑化・高度化である。タスクを明確に分解して分業することが難しくなり、役割分担が曖昧になる中で、相互に影響し合う仕事が増えている。結果として、個人は努力していても、メンバー間の“お見合い”によってボールが落ち、全体で成果が出しきれない事態が生じている。

良好な関係を維持し、コミュニケーションが取れているチームであれば、誰のボールかあいまいな業務に対して、確認し合うことができる。それができるかどうかが、チームの成果を左右するのだ。

もう一つは、社会全体で個人主義的な発想の表明が増長していることだ。

「個人の意見や権利を主張しやすくなった時代だからこそ、チームで協働する際に、譲歩や調整が難しくなり、成果に影響が出やすくなった」

こうした背景から、ゆめみでは7年間続けたフルリモートから、週5日出社へと舵を切った。「リモートで個人のライフスタイルは守れましたが、感情の機微が伝わりにくくなった。テキスト中心のやりとりでは、関係の質が下がってしまう」と太田氏は振り返る。

「リモートワークによって効率は上がったものの、チームとしての“共鳴”が薄れていった」ことを受け、プロジェクトの成果を最大化するためには「リアルで会うことが不可欠」という結論に至ったという。リモートワークの導入は、若手育成の観点でも少なからず負の影響があった。帰り際の10分間の雑談や偶発的なフィードバックが消えたためだ。

出社回帰は、アクセンチュアグループ入りに伴うPMI(統合作業)の一環でもある。チーム間の協働と学びを取り戻すことが、組織の再設計につながっている。

「決めない勇気」と「学び続ける力」

メンバー間の関係の重要性を踏まえた上で、太田氏がいま最も重視しているのは、変化が激しく不確実な時代におけるマネジャーの資質である。

その一つが、ネガティブ・ケイパビリティだ。これは、不確実な状況に耐え、結論を保留したまま考え続ける力のことを指す。

「人は結論を出したがります。たとえば生成AIなど変化の早い領域では、事業にどこまで取り入れるかをすぐに決めたくなる。しかしそこで結論を急がず、曖昧さに耐えながら複数の選択肢をホールドする姿勢こそ、組織に柔軟性をもたらします。その能力は現代のマネジャーには欠かせない要素でしょう」

もう一つのキーワードはラーニング・アジリティ(新しい経験から学び、それを次の行動に素早く生かす能力)だ。先行き不透明だからこそ、大きな決断を避けつつも、次の決断のために学び続ける必要がある。太田氏は「小さく実験し、失敗して学ぶことが重要」と語る。

この考えは、太田氏自身の経験に基づく。ゆめみとアクセンチュアとのM&A交渉が長く続く中、経営陣の一人として情報を抱えながら意思決定できない状況が続いた。「結論を出せない苦しさを抱えながらも、可能性を広げ続けることの価値を実感した」と振り返る。

「結論を出せない時間をどう過ごすかで、マネジャーの真価が問われます。迷いを抱えながらも、学び続けていくことに意味があると思うんです」

幸福が成果を生むチームへ

ゆめみはかつて、「1on1をやらない」と公言していた。世の中で1on1が流行していたので、あえてやらないことで何が起きるかを試したかったからだ。

一般的な1on1の内容を分解し、業務報告や体調管理はSlackで、話を聞いてほしければコーチングで対応した。表面的には問題なく回った。

しかし、時間が経つにつれ、リーダー育成に支障が出ていることに気づいた。「リーダーを育てるには、徒弟関係が必要です。上司がリーダーとしての振る舞いをフィードバックし、部下の能力を引き上げる。そうした経験学習が必要ですが、1on1をやらないことでその場が失われていました」と太田氏は語る。

こうして2025年5月、管理部門を中心に1on1が開始された。「メンバーのキャリアをマネジャーがしっかりと一緒に考え、成長を促していく時間として、やはり必要だと感じています」と太田氏は言う。形式的な制度の採用ではなく、ゆめみが長年大切にしてきた「聴く」文化を、より意図的に機能させるための試みである。

1on1の目的は、単に評価や目標管理を行うことではなく、上司・部下の関係構築を通じてリーダーを育てることにあると太田氏は考える。その“関係性の質”こそがチームの幸福と成果を左右すると言うのだ。

共著『職場を上手にモチベートする科学的方法』では、「幸福なチームが業績を上げる」という新しい因果関係を提示している。「これまでは“業績が上がれば幸せになる”と考えられていました。でも、実際はその逆。幸福なチームほど成果が持続するんです」と太田氏は語る。

ゆめみが目指すのは、リーダーだけが火を起こすチームではなく、幸福が伝染するチームだ。感情は伝染する。誰かが幸福であれば、その感情が周囲にも広がっていく。リーダーの負担を減らすには、全員が自然体で幸福になる環境を整えることが大切だ。

その鍵となるのが、「レンズを変える」ことだと太田氏は言う。

「人を変えるのではなく、認識を変える。問いによって相手の見方が変われば、行動も変わる。特別なコストはかかりません」

結論を急がず、聴き、問い、待つ……。持続的な成果と幸福を両立させるチームをつくっていくために、そこから始めてみるのはいかがだろうか。

(撮影:黒羽政士)

📕あわせて読みたい

・【実例】カインズに学ぶ、自律する組織の作り

・基礎研究になぜ対話が欠かせないのか。キユーピーが「相互理解」を追求する真意