仕事体験の「意味づけ」を設計せよ。キャリア自律とエンゲージメント向上を両立させる鍵

「従業員のキャリア自律が進むと、転職してしまうのでは」。多くの企業で聞かれる懸念です。

しかし、2025年10月3日に開催された、株式会社リアセックと株式会社KAKEAIの共催セミナーで、この懸念が誤解であることがデータで示されました。

登壇した平田史昭氏(リアセック代表取締役CEO)と皆川恵美氏(KAKEAI代表取締役社長)が語った核心は、仕事体験の設計です。これがキャリア自律とエンゲージメントを両立させる鍵となります。

アセスメントツールと1on1を組み合わせた具体的な実践手法から、測定を体験価値に変える人材育成の設計を紹介します。

仕事体験の「意味づけ」がキャリアを動かす

平田氏は講演の冒頭、ライフラインチャートを例に挙げました。

横軸に時系列、縦軸に感情のプラスマイナスを取り、これまでの仕事経験を振り返るツールです。キャリア研修の定番として知られています。

「すごく楽しかった」「しんどかったけど、今振り返ると意味があった」。こうした体験の積み重ねこそが、キャリア自律の基盤になると平田氏は強調します。

同じ経験をしても、ネガティブに捉えるかポジティブに捉えるかで、その後キャリア自律が進むかどうかが変わります。

つまり、仕事体験とその「意味づけ」が決定的に重要なのです。この視点が、本セミナー全体を貫くテーマとなりました。

キャリア自律が組織にもたらすインパクト

「従業員のキャリア自律が進むと転職が増える」。この懸念に対し、平田氏はリクルートマネジメントソリューションズの意識調査(2021年)の結果を示しました。

自律的なキャリア形成行動は、転職意向に影響します。しかし、それ以上に組織コミットメント(理念への共感・愛着)を高めます。この組織コミットメントの向上は、転職意向にマイナスの影響を及ぼすのです。

さらに同調査では、キャリア自律が進んでいる人材の特徴が明らかになりました。組織コミットメントだけでなく、パフォーマンスや職場適応も高いのです。

「自分の責任でキャリアを築く」「社外で通用する専門性を獲得する」。こうした主体的な意識と行動が、組織にとってもプラスの効果をもたらします。

PROG白書2024(社会人4000人調査)でも同様の結果が出ています。キャリア自律が進んでいる人は、仕事満足度、エンゲージメント、成長予感、仕事評価のすべてで高いスコアを示しました。

これは、それまでの仕事体験を肯定的に捉えているかどうかの差を示しており、データが体験設計の重要性を裏付けているといえます。

キャリア自律を促す心理要因

筑波大学の岡田氏らの研究によれば、二つの心理要因がキャリア自律行動を促進します。「職業的自己イメージの明確さ」(自己理解)と「主体的キャリア形成意欲」です。

自分の得意分野が分かっている、何を望んでいるか明確である。こうした自己理解が行動を促します。

そして、この心理要因に影響を与えるのが、仕事経験からの学びと周囲との関係性です。具体的には次の三つがポイントになります。

転機経験:一皮むける経験や修羅場体験

垂直的交換関係:上司が能力を理解し、問題に共に対処する関係

水平的交換関係:同僚が祝福し、認めて応援する関係

平田氏は、これらを「偶然の配属先での良い経験」に任せるのではなく、誰もが体験できるよう意図的に設計することが重要だと指摘しました。

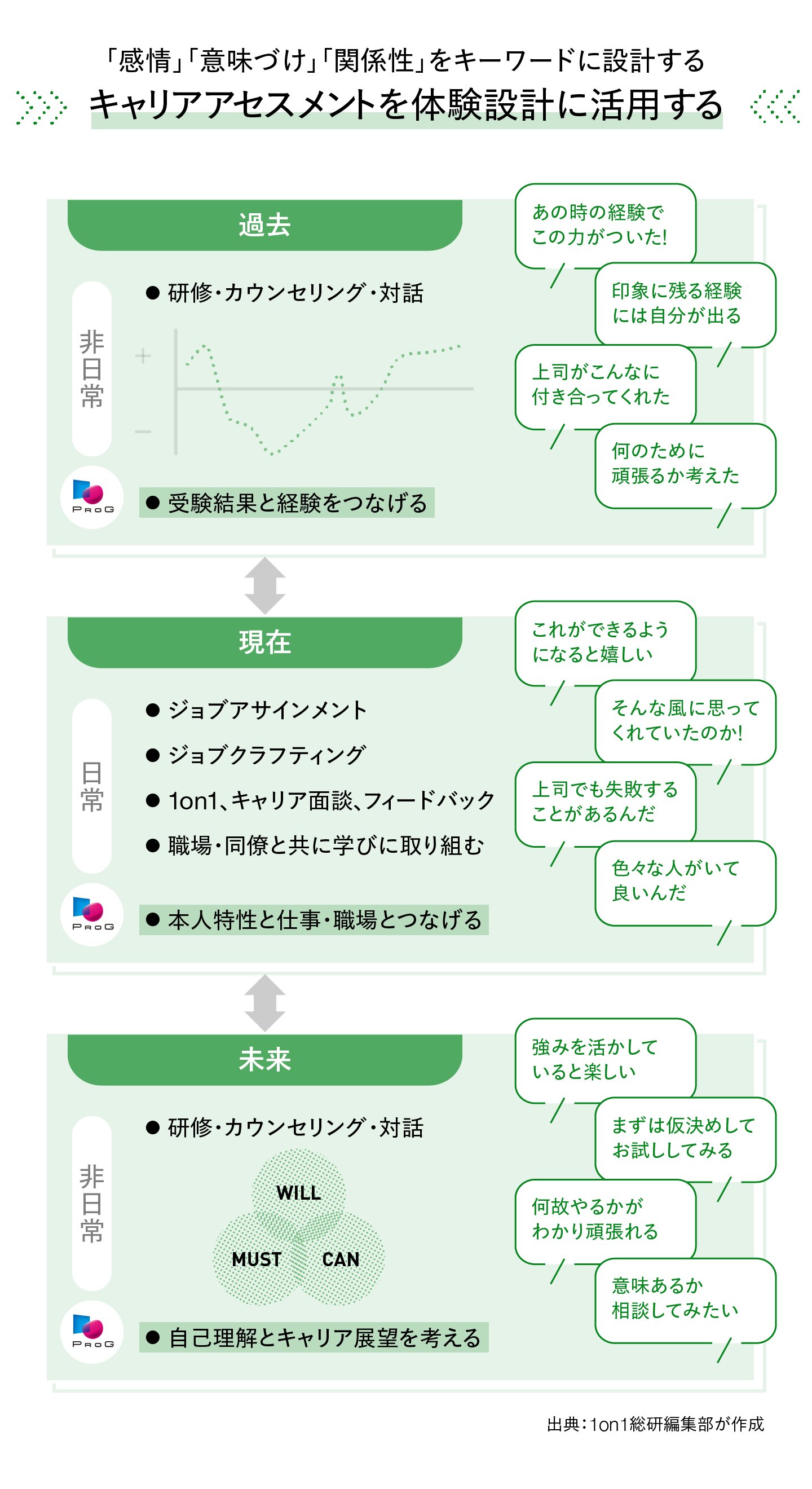

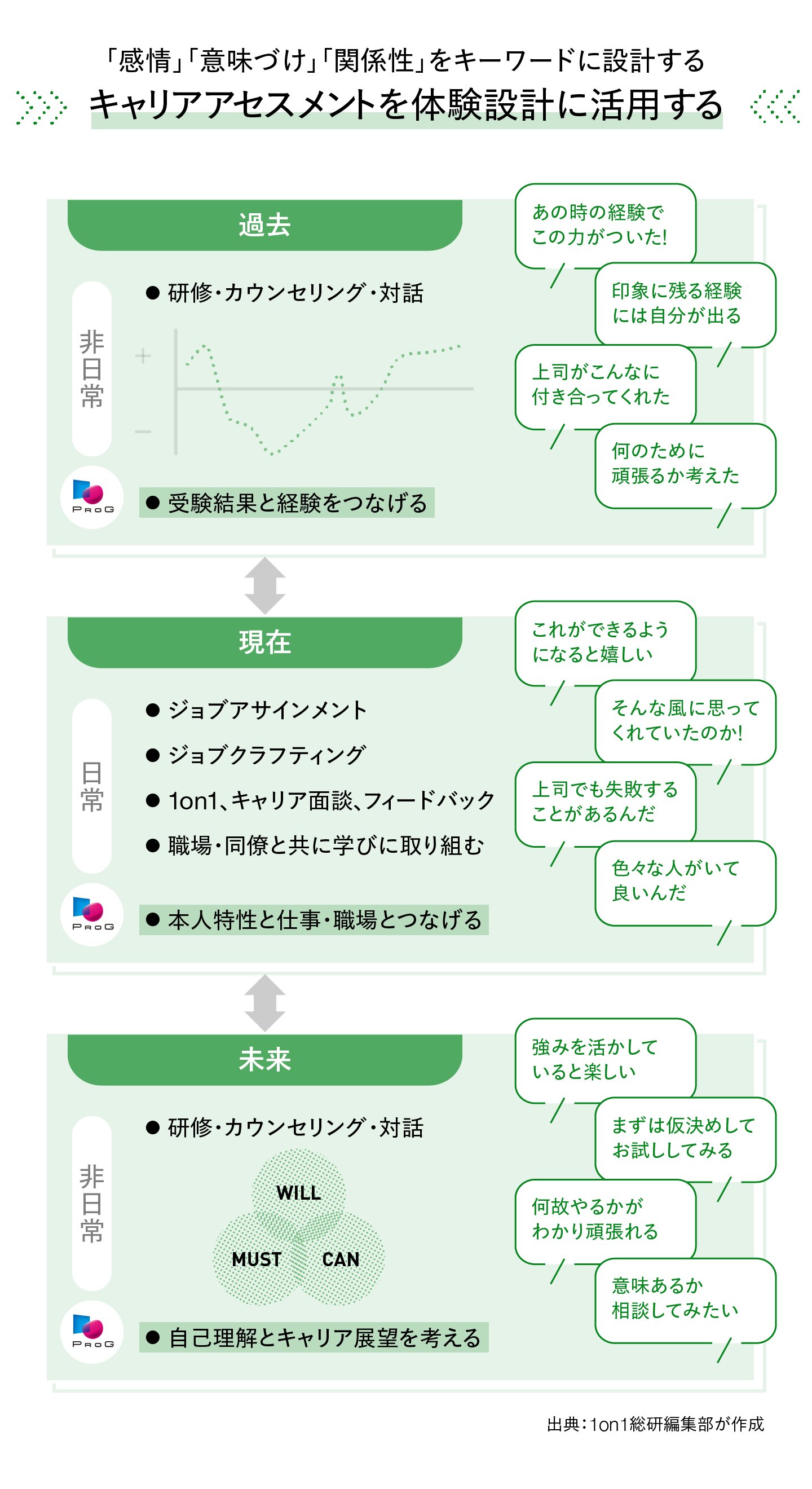

日常と非日常、両面からの体験設計

体験設計には、日常の施策と非日常の施策があります。

日常の施策としては、本人の特性を踏まえたジョブアサインメント、ジョブ・クラフティング、1on1やキャリアをめぐる対話、行動に基づく具体的フィードバック、同僚とともに学ぶ機会の提供などが効果的です。

非日常の施策としては、研修、キャリアカウンセリング、ワークショップでの内省機会の提供が挙げられます。

設計のポイントは三つあります。「感情」「意味づけ」「関係性」です。

感情が動く体験を扱うこと。過去・現在・未来の仕事に意味づけをすること。周囲との関わりに焦点を当てること。

この視点で、過去(経験からどんな力がついたか)、現在(強みを仕事でどう活かすか)、未来(自己理解をキャリア展望にどうつなげるか)を扱うことが重要だといいます。

PROGアセスメントを活用した体験設計とは

こうした体験設計を実現するツールとして、平田氏が紹介したのがキャリアアセスメントツール「PROG」です。

PROGは、成果を上げる行動を下支えする、目に見えない要素を測定します。どのような仕事にも共通する基礎力と職業興味・志向を客観的に測定するのが特徴です。

効果的な活用方法は、測定結果をすべて本人に返却し、「感情・意味づけ・関係性」をキーワードに体験設計につなげることです。

過去の経験とPROGの測定結果を結びつけ、「この経験でこの力がついた」と本人が気づく。本人の特性と今の仕事を結びつけ、キャリア開発の文脈で意味づけを行い、上司がポジティブフィードバックを行う。本人が自己理解を深め、これからのキャリア展望を考える。

こうした段階的な活用が高い効果を生みます。

社員数千人のある大手企業では、育成風土を築くために、まず管理職がPROGを受験しました。結果を使って相互コーチングを実施し、対話の有用性を体感した上でメンバーに展開。共通言語での対話文化を醸成しました。

社員からは「客観的なアセスメントがあることで、上司と部下が共通言語を使い、お互いを理解しながら話せる」という声が多く聞かれています。

1on1でのキャリア対話:5段階モデルの活用

皆川氏は、1on1でキャリアを扱う際の実務的な課題に焦点を当てました。

「何を話せばいいかわからない」「評価に影響するのでは」というメンバーの不安。「どう切り出せばいいか」「配置に直結しない」というマネージャーの悩み。これらの背景には、キャリアの個別性の高さがあります。

こうした課題解決の鍵として、皆川氏が提示したのがキャリア自律の5段階モデルです。

🪜 段階1:考えたことがない

🪜 段階2:モヤモヤしている

🪜 段階3:考え始めた(相談可能)

🪜 段階4:ある程度言語化できる

🪜 段階5:自主的に選び取れる

多くの組織において全てのメンバーが段階5にいるわけではなく、段階1〜3の層が多いのが現実です。

では、どのように対話を進めていけばよいのでしょうか。

段階1〜2では、小さな好きなことを聞く、強みを探索する、感情を手がかりにするといったアプローチから始める。

段階3では、具体的な仕事のシーン、挑戦したこと、振り返りへと対話を発展させる。

段階4〜5では、新しい役割を付与する、期待を伝える、社内外の人を紹介するといった形で後押しする。

こうした段階に応じた対話設計が、マネージャーの負担軽減にもつながると皆川氏は言います。

1on1ツールが支える継続的な対話と内省

KAKEAIが提供する1on1支援ツール「Kakeai」は、主にメンバーが事前にテーマと相手に期待する対応を選択し、対面・オンラインで1on1を行い、実施後に満足度フィードバックを入力する仕組みです。1on1の実態をデータで可視化し、経営や人事が把握できます。

キャリア自律の文脈では、上司側からテーマを設定することも推奨されます。特に段階1〜3のメンバーが多い場合、3〜5回に一度の頻度で上司がキャリア関連のテーマを設定することが効果的です。

また、オリジナルのテーマを設定できる「2人のテーマ」機能を活用し、3カ月など期間を区切って継続的に話す仕組みを作ることも有効です。

重要なのは、1on1終了時に「次回日程」と「次に話すテーマ」、「次回までにやっておくこと」を設定することです。

これにより、体験、内省、再意味づけのサイクルが回ります。年1回のキャリア面談と日常の1on1を接続し、話したことを日常に持ち帰り、また振り返る。こうした循環を作ることが必要です。

皆川氏はさらに、1on1の負荷を分散し質を高める工夫として、上司以外との対話機会の活用を挙げました。他部門のマネージャーや同僚との「斜めの1on1」、メンター制度の導入などです。これにより、多様な視点からの成長支援が可能になると言います。

「段階別支援」でマネジャーの負担を軽減

平田氏は「ピープルマネジメントが苦手なマネジャーの学習促進」という観点から1on1支援ツールの意義を評価します。

すべてのマネージャーがキャリア開発支援を得意とするわけではありません。むしろ苦手な人が多いのが現実です。苦手なマネージャーにどう慣れてもらうか、彼ら自身の経験学習をどう促進するかが課題となります。

キャリア自律の5段階モデルからは、段階によって必要な支援が異なることが見えてきます。

段階1「考えたことがない」のメンバーに対しては、マネジャー個人だけで対応するのは負担が大きすぎます。この段階では、人事が研修や全社メッセージを通じて「キャリア自律の必要性」を発信し、まず意識を喚起することが重要です。

一方、段階2「モヤモヤしている」以降のメンバーには、1on1支援ツールが効果を発揮します。ツールを使ってマネジャーがテーマを提示したり、問いかけを行ったりすることで、メンバーは話題を出しやすくなり、マネージャーも対話を進めやすくなります。

さらに重要なのは、マネジャーによる具体的なフィードバックです。

マネジャーは、メンバーの日常の行動や仕事の場面を直接知る存在です。この点が、キャリアコンサルタントのような専門家との大きな違いになります。

キャリアを理屈でデザインするだけでなく、「この場面での判断、良かったよね」「新しい業務で戸惑っていたけど、うまく対処できていたよ」といった、実際の行動観察に基づく対話こそが、メンバーにとって意味ある体験となります。

こうしたフィードバックを実践する上で、上司自身がアセスメントを受け、その結果を部下に見せることへの躊躇を乗り越える体験も有効だと平田氏は指摘します。

上司自身がアセスメント結果についてフィードバックを受ける体験をすることで、アセスメントは評価ではなく成長のためのツールだと実感できます。これにより、部下のアセスメント結果に対しても、良し悪しの評価ではなく成長の手がかりとして捉えられるようになります。

また、上司が自己開示をすることで、部下も安心してアセスメント結果について対話できるようになり、心理的安全性が高まります。

「測って終わり」を脱却する体験設計

キャリア自律は、組織コミットメントとパフォーマンスにプラスの影響をもたらします。

重要なのは、経験をどう捉えるかです。同じ仕事を経験しても、ネガティブに捉えるか、ポジティブに捉えるかで結果が変わります。「しんどかったけれど、あの経験で成長できた」。このような意味づけができるかどうかが鍵と言えます。

こうした経験からの学びの積み重ねが、自己理解を深め、将来への展望を育み、主体的な行動を生み出します。つまり、仕事経験そのものが、キャリア自律の最も重要な資源となるのです

そして、その経験を意味ある学びに変えるには、三つの視点で振り返る機会を設計することが効果的です。

感情:何を感じたか

意味づけ:その経験にどんな価値があったか

関係性:誰とどう関わったか

この体験設計により、一人ひとりの経験学習能力が高まり、組織全体のキャリア自律が促進されていきます。

平田氏は講演の締めくくりに、こう述べました。「良い体験ができたという声を作っていくことが、全社に広げるきっかけになります」

多くの企業で聞かれる「サーベイ疲れ」。その本質は、測定だけで終わり、回答の意味や価値が感じられないことにあります。

科学的アセスメントと日常的な対話を組み合わせる。一人ひとりが「意味があった」「気づきがあった」と実感できる体験を積み重ねる。その設計と実践こそが、キャリア自律とエンゲージメントを両立させる人事の重要な役割です。

本セミナーは、その具体的な道筋を示しました。

📕あわせて読みたい

・どう測り、どう活かすか。キャリア自律を促す効果測定と1on1実践法

仕事体験の「意味づけ」がキャリアを動かす

平田氏は講演の冒頭、ライフラインチャートを例に挙げました。

横軸に時系列、縦軸に感情のプラスマイナスを取り、これまでの仕事経験を振り返るツールです。キャリア研修の定番として知られています。

「すごく楽しかった」「しんどかったけど、今振り返ると意味があった」。こうした体験の積み重ねこそが、キャリア自律の基盤になると平田氏は強調します。

同じ経験をしても、ネガティブに捉えるかポジティブに捉えるかで、その後キャリア自律が進むかどうかが変わります。

つまり、仕事体験とその「意味づけ」が決定的に重要なのです。この視点が、本セミナー全体を貫くテーマとなりました。

キャリア自律が組織にもたらすインパクト

「従業員のキャリア自律が進むと転職が増える」。この懸念に対し、平田氏はリクルートマネジメントソリューションズの意識調査(2021年)の結果を示しました。

自律的なキャリア形成行動は、転職意向に影響します。しかし、それ以上に組織コミットメント(理念への共感・愛着)を高めます。この組織コミットメントの向上は、転職意向にマイナスの影響を及ぼすのです。

さらに同調査では、キャリア自律が進んでいる人材の特徴が明らかになりました。組織コミットメントだけでなく、パフォーマンスや職場適応も高いのです。

「自分の責任でキャリアを築く」「社外で通用する専門性を獲得する」。こうした主体的な意識と行動が、組織にとってもプラスの効果をもたらします。

PROG白書2024(社会人4000人調査)でも同様の結果が出ています。キャリア自律が進んでいる人は、仕事満足度、エンゲージメント、成長予感、仕事評価のすべてで高いスコアを示しました。

これは、それまでの仕事体験を肯定的に捉えているかどうかの差を示しており、データが体験設計の重要性を裏付けているといえます。

キャリア自律を促す心理要因

筑波大学の岡田氏らの研究によれば、二つの心理要因がキャリア自律行動を促進します。「職業的自己イメージの明確さ」(自己理解)と「主体的キャリア形成意欲」です。

自分の得意分野が分かっている、何を望んでいるか明確である。こうした自己理解が行動を促します。

そして、この心理要因に影響を与えるのが、仕事経験からの学びと周囲との関係性です。具体的には次の三つがポイントになります。

転機経験:一皮むける経験や修羅場体験

垂直的交換関係:上司が能力を理解し、問題に共に対処する関係

水平的交換関係:同僚が祝福し、認めて応援する関係

平田氏は、これらを「偶然の配属先での良い経験」に任せるのではなく、誰もが体験できるよう意図的に設計することが重要だと指摘しました。

日常と非日常、両面からの体験設計

体験設計には、日常の施策と非日常の施策があります。

日常の施策としては、本人の特性を踏まえたジョブアサインメント、ジョブ・クラフティング、1on1やキャリアをめぐる対話、行動に基づく具体的フィードバック、同僚とともに学ぶ機会の提供などが効果的です。

非日常の施策としては、研修、キャリアカウンセリング、ワークショップでの内省機会の提供が挙げられます。

設計のポイントは三つあります。「感情」「意味づけ」「関係性」です。

感情が動く体験を扱うこと。過去・現在・未来の仕事に意味づけをすること。周囲との関わりに焦点を当てること。

この視点で、過去(経験からどんな力がついたか)、現在(強みを仕事でどう活かすか)、未来(自己理解をキャリア展望にどうつなげるか)を扱うことが重要だといいます。

PROGアセスメントを活用した体験設計とは

こうした体験設計を実現するツールとして、平田氏が紹介したのがキャリアアセスメントツール「PROG」です。

PROGは、成果を上げる行動を下支えする、目に見えない要素を測定します。どのような仕事にも共通する基礎力と職業興味・志向を客観的に測定するのが特徴です。

効果的な活用方法は、測定結果をすべて本人に返却し、「感情・意味づけ・関係性」をキーワードに体験設計につなげることです。

過去の経験とPROGの測定結果を結びつけ、「この経験でこの力がついた」と本人が気づく。本人の特性と今の仕事を結びつけ、キャリア開発の文脈で意味づけを行い、上司がポジティブフィードバックを行う。本人が自己理解を深め、これからのキャリア展望を考える。

こうした段階的な活用が高い効果を生みます。

社員数千人のある大手企業では、育成風土を築くために、まず管理職がPROGを受験しました。結果を使って相互コーチングを実施し、対話の有用性を体感した上でメンバーに展開。共通言語での対話文化を醸成しました。

社員からは「客観的なアセスメントがあることで、上司と部下が共通言語を使い、お互いを理解しながら話せる」という声が多く聞かれています。

1on1でのキャリア対話:5段階モデルの活用

皆川氏は、1on1でキャリアを扱う際の実務的な課題に焦点を当てました。

「何を話せばいいかわからない」「評価に影響するのでは」というメンバーの不安。「どう切り出せばいいか」「配置に直結しない」というマネージャーの悩み。これらの背景には、キャリアの個別性の高さがあります。

こうした課題解決の鍵として、皆川氏が提示したのがキャリア自律の5段階モデルです。

🪜 段階1:考えたことがない

🪜 段階2:モヤモヤしている

🪜 段階3:考え始めた(相談可能)

🪜 段階4:ある程度言語化できる

🪜 段階5:自主的に選び取れる

多くの組織において全てのメンバーが段階5にいるわけではなく、段階1〜3の層が多いのが現実です。

では、どのように対話を進めていけばよいのでしょうか。

段階1〜2では、小さな好きなことを聞く、強みを探索する、感情を手がかりにするといったアプローチから始める。

段階3では、具体的な仕事のシーン、挑戦したこと、振り返りへと対話を発展させる。

段階4〜5では、新しい役割を付与する、期待を伝える、社内外の人を紹介するといった形で後押しする。

こうした段階に応じた対話設計が、マネージャーの負担軽減にもつながると皆川氏は言います。

1on1ツールが支える継続的な対話と内省

KAKEAIが提供する1on1支援ツール「Kakeai」は、主にメンバーが事前にテーマと相手に期待する対応を選択し、対面・オンラインで1on1を行い、実施後に満足度フィードバックを入力する仕組みです。1on1の実態をデータで可視化し、経営や人事が把握できます。

キャリア自律の文脈では、上司側からテーマを設定することも推奨されます。特に段階1〜3のメンバーが多い場合、3〜5回に一度の頻度で上司がキャリア関連のテーマを設定することが効果的です。

また、オリジナルのテーマを設定できる「2人のテーマ」機能を活用し、3カ月など期間を区切って継続的に話す仕組みを作ることも有効です。

重要なのは、1on1終了時に「次回日程」と「次に話すテーマ」、「次回までにやっておくこと」を設定することです。

これにより、体験、内省、再意味づけのサイクルが回ります。年1回のキャリア面談と日常の1on1を接続し、話したことを日常に持ち帰り、また振り返る。こうした循環を作ることが必要です。

皆川氏はさらに、1on1の負荷を分散し質を高める工夫として、上司以外との対話機会の活用を挙げました。他部門のマネージャーや同僚との「斜めの1on1」、メンター制度の導入などです。これにより、多様な視点からの成長支援が可能になると言います。

「段階別支援」でマネジャーの負担を軽減

平田氏は「ピープルマネジメントが苦手なマネジャーの学習促進」という観点から1on1支援ツールの意義を評価します。

すべてのマネージャーがキャリア開発支援を得意とするわけではありません。むしろ苦手な人が多いのが現実です。苦手なマネージャーにどう慣れてもらうか、彼ら自身の経験学習をどう促進するかが課題となります。

キャリア自律の5段階モデルからは、段階によって必要な支援が異なることが見えてきます。

段階1「考えたことがない」のメンバーに対しては、マネジャー個人だけで対応するのは負担が大きすぎます。この段階では、人事が研修や全社メッセージを通じて「キャリア自律の必要性」を発信し、まず意識を喚起することが重要です。

一方、段階2「モヤモヤしている」以降のメンバーには、1on1支援ツールが効果を発揮します。ツールを使ってマネジャーがテーマを提示したり、問いかけを行ったりすることで、メンバーは話題を出しやすくなり、マネージャーも対話を進めやすくなります。

さらに重要なのは、マネジャーによる具体的なフィードバックです。

マネジャーは、メンバーの日常の行動や仕事の場面を直接知る存在です。この点が、キャリアコンサルタントのような専門家との大きな違いになります。

キャリアを理屈でデザインするだけでなく、「この場面での判断、良かったよね」「新しい業務で戸惑っていたけど、うまく対処できていたよ」といった、実際の行動観察に基づく対話こそが、メンバーにとって意味ある体験となります。

こうしたフィードバックを実践する上で、上司自身がアセスメントを受け、その結果を部下に見せることへの躊躇を乗り越える体験も有効だと平田氏は指摘します。

上司自身がアセスメント結果についてフィードバックを受ける体験をすることで、アセスメントは評価ではなく成長のためのツールだと実感できます。これにより、部下のアセスメント結果に対しても、良し悪しの評価ではなく成長の手がかりとして捉えられるようになります。

また、上司が自己開示をすることで、部下も安心してアセスメント結果について対話できるようになり、心理的安全性が高まります。

「測って終わり」を脱却する体験設計

キャリア自律は、組織コミットメントとパフォーマンスにプラスの影響をもたらします。

重要なのは、経験をどう捉えるかです。同じ仕事を経験しても、ネガティブに捉えるか、ポジティブに捉えるかで結果が変わります。「しんどかったけれど、あの経験で成長できた」。このような意味づけができるかどうかが鍵と言えます。

こうした経験からの学びの積み重ねが、自己理解を深め、将来への展望を育み、主体的な行動を生み出します。つまり、仕事経験そのものが、キャリア自律の最も重要な資源となるのです

そして、その経験を意味ある学びに変えるには、三つの視点で振り返る機会を設計することが効果的です。

感情:何を感じたか

意味づけ:その経験にどんな価値があったか

関係性:誰とどう関わったか

この体験設計により、一人ひとりの経験学習能力が高まり、組織全体のキャリア自律が促進されていきます。

平田氏は講演の締めくくりに、こう述べました。「良い体験ができたという声を作っていくことが、全社に広げるきっかけになります」

多くの企業で聞かれる「サーベイ疲れ」。その本質は、測定だけで終わり、回答の意味や価値が感じられないことにあります。

科学的アセスメントと日常的な対話を組み合わせる。一人ひとりが「意味があった」「気づきがあった」と実感できる体験を積み重ねる。その設計と実践こそが、キャリア自律とエンゲージメントを両立させる人事の重要な役割です。

本セミナーは、その具体的な道筋を示しました。

📕あわせて読みたい

・どう測り、どう活かすか。キャリア自律を促す効果測定と1on1実践法