“発信”から“関係構築”へ。PRの第一人者が語る、対話と倫理のマネジメント

SNSやAIによって情報があふれ、発信のスピードばかりが重視される。そんな時代に、マネジャーはどうすれば信頼を保ち、組織を健全に動かし続けられるのか。

「組織を動かす出発点は、必ず対話にあります」と語るのは、パブリック・リレーションズ(PR)の第一人者、井之上喬氏だ。企業広報の黎明期から日本のPR研究と教育を牽引し、政官財にわたる数多くの危機対応や広報戦略を支援してきた人物でもある。信頼を“発信”ではなく“関係構築”によって育むために、今のマネジャーに求められることとは。井之上氏の言葉から、そのヒントを探る。

情報発信ではなく「関係構築」のマネジメントへ

井之上氏によれば、PRとは「目的・目標達成のために、企業や組織が社会と信頼関係を築くためのリレーションシップマネジメント」である。

「PRを“宣伝”や“広報”と誤解する人が多いですが、本来は合意形成の技術なんです。社員、顧客、株主、地域、行政——、あらゆる関係者との間に信頼をつくる。そのために対話を重ね、相互理解を進めることがPRの本質です」

戦後の日本では、情報を一方的に届ける「パブリック・インフォメーション(情報発信)」が長く主流で、「パブリック・リレーションズ(関係構築)」の考え方が十分に理解されてこなかった。

一方、米国ではPRを「コミュニケーション・マネジメント」をベースに社会との相互理解を設計・管理するものと捉え、経営の一部とみなし、発信よりも関係のマネジメントを重視する考え方が根づいている。

めまぐるしく変化する現代において、パブリック・リレーションズの重要性はさらに増している。組織においても、部下や上司、顧客など多様なステークホルダーとの関係構築を丁寧に設計し、互いの理解をマネジメントしていく姿勢が求められているという。

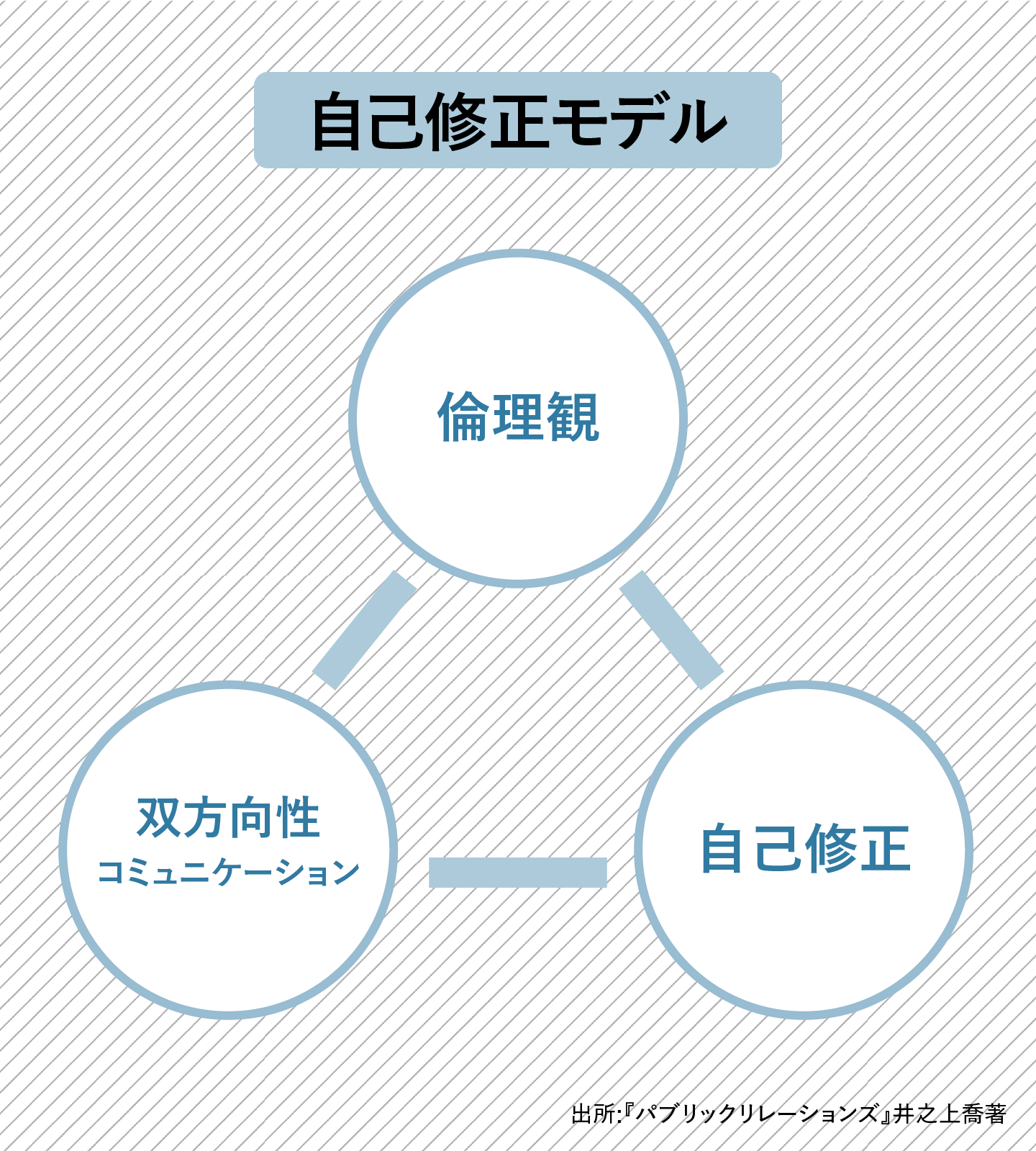

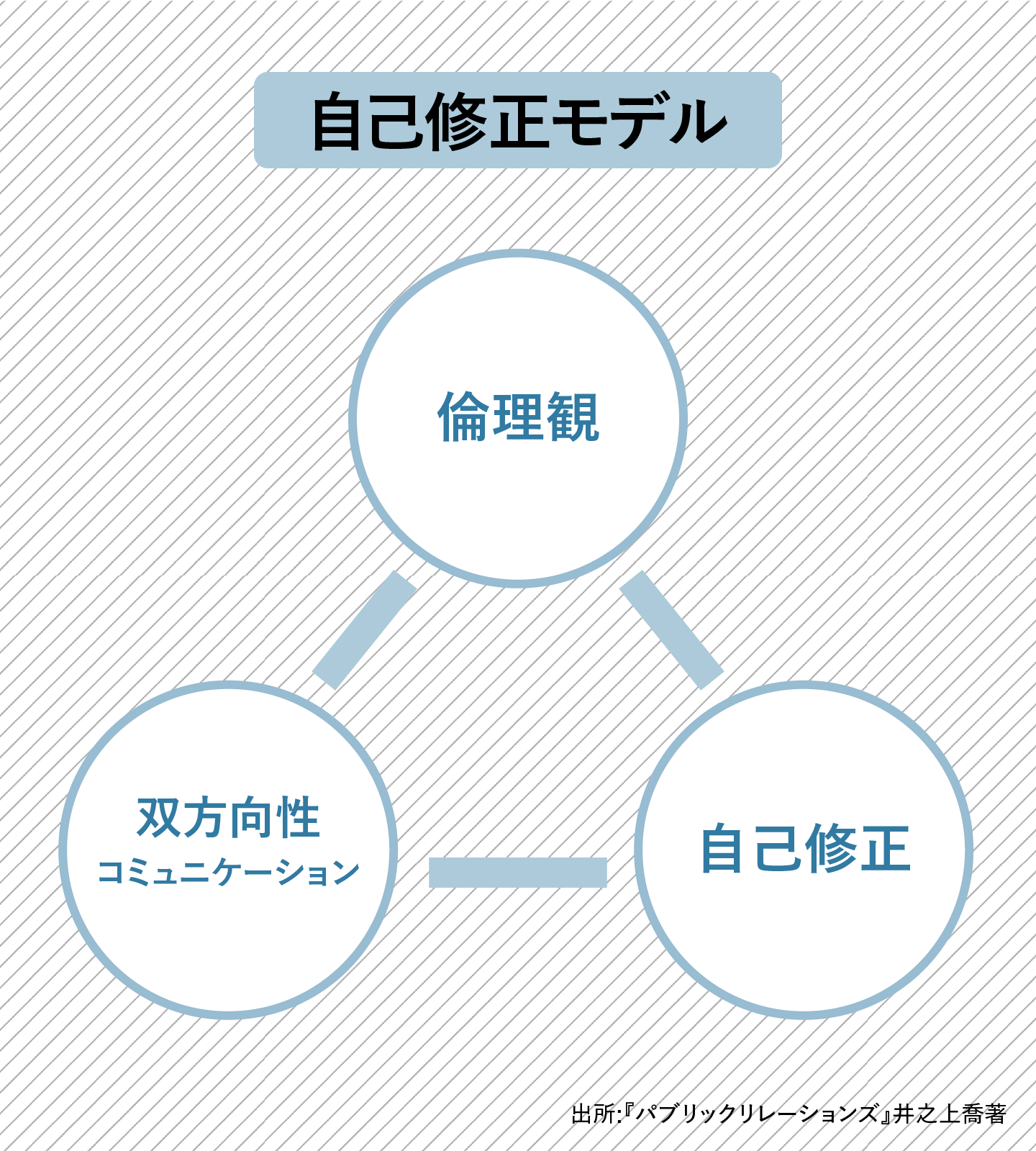

倫理観を持った自己修正

日本社会の特徴は倫理観にも表れていると井之上氏は指摘する。倫理観とは、人や組織が「何が正しく、どうあるべきか」を判断するための価値基準だが、欧米社会の倫理(エシカル)と日本社会は根本的に異なっているという。

欧米の倫理観は社会全体の利益を最大化する「功利主義」(成果を重視する考え方)と、マイノリティを尊重する「義務論(デ・オントロジー)」との補完関係で成り立っている。

一方日本では仏教や儒教などの思想が混在した独特の倫理観が形成されている。ハイコンテキストな文化の中で、組織においては忖度や同調圧力が働く傾向が強い。

この違いが、日本において過ちを認めて修正する柔軟さを奪ってきた、というのが井之上氏の考えだ。

「『武士に二言はない』という、戦前から続く儒教的な価値観のもとでは、修正すること自体が“弱さ”と見なされてしまう。しかし、現代に必要なのは、倫理観を基に、誤りを自己修正できることです」

井之上氏はその象徴として、2001年のエンロン事件を挙げる。当時米国ではエンロン社やワールドコム社による大規模な粉飾決算及び倒産が相次ぎ、企業の不正行為の対策としてサーベンス・オクスリー法(SOX、2002年)が制定された。

同法では開示・監査・内部統制を強化し、誤りを見つければ速やかに改める運用を前提とする仕組みが位置づけられた。完璧ではないにせよ、自己修正を組み込んだガバナンスは機能している。対して日本では、体面が優先され修正が遅れる局面がなお残る。

PRもまた、この倫理の延長線上にある。社会との信頼関係を築く営みである以上、時代に合わせて自らを修正できなければ、真の合意形成は生まれない。いまパブリック・リレーションズの世界で求められているのは、この「自己修正」をサイクルに加えたマネジメントである。

少数派を切り捨てない合意形成

多様な価値観が共存する時代、合意の質は反対意見をどう扱うかに大きく影響される。「大多数の賛成で進めても、少数派の声を無視すれば必ず歪みが生じます。むしろ反対意見の背景にある理由を丁寧に聞くことが重要です」と井之上氏は語る。

自己修正を前提にしたマネジメントでは、異論をノイズではなく修正の手がかりとして扱う。東京・麹町中学校の例が象徴的だ。徒競走を実施するかをめぐって、生徒同士が議論を重ね、最終的に「やらない」という結論に至った。多数派が自分たちの意見をいったん脇に置き、反対意見に耳を傾けたからこそ、全員が納得できた。

「どんなに丁寧に合意をつくっても、取りこぼしが生まれることはあります。だからこそ、対話を続ける姿勢が大切なんです」

職場でも同じことが起きる。たとえば会議で賛成多数で決まった方針に、異論が出ることもあるだろう。価値観が違う場面での合意形成こそ、伝え方が重要だ。井之上氏は、反対意見を言うときこそ笑顔で伝えることを勧める。「私もいろいろ考えたのですが……」と切り出してから話すだけで、相手の受け止め方は変わる。

自分では言いにくければ、相手に影響力のある人を通じて伝えるという方法もある。

欧米のPR業界では、こうした“第三者を介した関係構築”を「インフルエンサー・リレーション」と呼ぶ。直接の対話で合意が得られないときでも、相手が信頼する人物を介すことで、対立を避けつつ理解を深めることができる。

この考え方は、組織内でも応用できる。たとえば、上司に直接言いにくい意見を人事や別部署の信頼できる同僚を通じて伝えることで、衝突を避けながら意思を届けることができる。

対話とは、必ずしも“1対1で向き合うこと”だけを指さない。関係の橋渡しをデザインするのも、マネジャーに求められる重要な対話力のひとつだ。

「社員もステークホルダー」——目的を重ね合わせる

ここまで見てきたのは、主に上司との対話や組織内での合意形成だ。だが、マネジャーにとってより日常的で本質的な対話の場は、自分が率いるチームの中にある。

井之上氏が最も重視するのが、メンバー一人ひとりの「目的」を理解することだ。

「マネジャーは、メンバーがどんな人生を描いているのかをもっと知るべきです。独立したい人もいれば、この会社で何かを成し遂げたい人もいる。会社の目的と個人の目的が、どこかで重なっていることが大事なんです」

PRが社会との信頼関係をマネジメントする営みであるように、マネジャーもまた、組織と個人の信頼関係をマネジメントする立場にある。その前提にあるのは、相手を理解しようとする誠実な関心だ。

「上司と部下という関係も、人生の中ではほんの一瞬の時間です。その短い時間の中で、片鱗でもいいから相手の生き方を理解する。それがすべての“関係”の出発点です」

(撮影:黒羽政士)

📕あわせて読みたい

・「みんなが主役」の船を作る。博報堂ケトル嶋浩一郎氏に学ぶ、現代の合意形成リーダーシップ

情報発信ではなく「関係構築」のマネジメントへ

井之上氏によれば、PRとは「目的・目標達成のために、企業や組織が社会と信頼関係を築くためのリレーションシップマネジメント」である。

「PRを“宣伝”や“広報”と誤解する人が多いですが、本来は合意形成の技術なんです。社員、顧客、株主、地域、行政——、あらゆる関係者との間に信頼をつくる。そのために対話を重ね、相互理解を進めることがPRの本質です」

戦後の日本では、情報を一方的に届ける「パブリック・インフォメーション(情報発信)」が長く主流で、「パブリック・リレーションズ(関係構築)」の考え方が十分に理解されてこなかった。

一方、米国ではPRを「コミュニケーション・マネジメント」をベースに社会との相互理解を設計・管理するものと捉え、経営の一部とみなし、発信よりも関係のマネジメントを重視する考え方が根づいている。

めまぐるしく変化する現代において、パブリック・リレーションズの重要性はさらに増している。組織においても、部下や上司、顧客など多様なステークホルダーとの関係構築を丁寧に設計し、互いの理解をマネジメントしていく姿勢が求められているという。

倫理観を持った自己修正

日本社会の特徴は倫理観にも表れていると井之上氏は指摘する。倫理観とは、人や組織が「何が正しく、どうあるべきか」を判断するための価値基準だが、欧米社会の倫理(エシカル)と日本社会は根本的に異なっているという。

欧米の倫理観は社会全体の利益を最大化する「功利主義」(成果を重視する考え方)と、マイノリティを尊重する「義務論(デ・オントロジー)」との補完関係で成り立っている。

一方日本では仏教や儒教などの思想が混在した独特の倫理観が形成されている。ハイコンテキストな文化の中で、組織においては忖度や同調圧力が働く傾向が強い。

この違いが、日本において過ちを認めて修正する柔軟さを奪ってきた、というのが井之上氏の考えだ。

「『武士に二言はない』という、戦前から続く儒教的な価値観のもとでは、修正すること自体が“弱さ”と見なされてしまう。しかし、現代に必要なのは、倫理観を基に、誤りを自己修正できることです」

井之上氏はその象徴として、2001年のエンロン事件を挙げる。当時米国ではエンロン社やワールドコム社による大規模な粉飾決算及び倒産が相次ぎ、企業の不正行為の対策としてサーベンス・オクスリー法(SOX、2002年)が制定された。

同法では開示・監査・内部統制を強化し、誤りを見つければ速やかに改める運用を前提とする仕組みが位置づけられた。完璧ではないにせよ、自己修正を組み込んだガバナンスは機能している。対して日本では、体面が優先され修正が遅れる局面がなお残る。

PRもまた、この倫理の延長線上にある。社会との信頼関係を築く営みである以上、時代に合わせて自らを修正できなければ、真の合意形成は生まれない。いまパブリック・リレーションズの世界で求められているのは、この「自己修正」をサイクルに加えたマネジメントである。

少数派を切り捨てない合意形成

多様な価値観が共存する時代、合意の質は反対意見をどう扱うかに大きく影響される。「大多数の賛成で進めても、少数派の声を無視すれば必ず歪みが生じます。むしろ反対意見の背景にある理由を丁寧に聞くことが重要です」と井之上氏は語る。

自己修正を前提にしたマネジメントでは、異論をノイズではなく修正の手がかりとして扱う。東京・麹町中学校の例が象徴的だ。徒競走を実施するかをめぐって、生徒同士が議論を重ね、最終的に「やらない」という結論に至った。多数派が自分たちの意見をいったん脇に置き、反対意見に耳を傾けたからこそ、全員が納得できた。

「どんなに丁寧に合意をつくっても、取りこぼしが生まれることはあります。だからこそ、対話を続ける姿勢が大切なんです」

職場でも同じことが起きる。たとえば会議で賛成多数で決まった方針に、異論が出ることもあるだろう。価値観が違う場面での合意形成こそ、伝え方が重要だ。井之上氏は、反対意見を言うときこそ笑顔で伝えることを勧める。「私もいろいろ考えたのですが……」と切り出してから話すだけで、相手の受け止め方は変わる。

自分では言いにくければ、相手に影響力のある人を通じて伝えるという方法もある。

欧米のPR業界では、こうした“第三者を介した関係構築”を「インフルエンサー・リレーション」と呼ぶ。直接の対話で合意が得られないときでも、相手が信頼する人物を介すことで、対立を避けつつ理解を深めることができる。

この考え方は、組織内でも応用できる。たとえば、上司に直接言いにくい意見を人事や別部署の信頼できる同僚を通じて伝えることで、衝突を避けながら意思を届けることができる。

対話とは、必ずしも“1対1で向き合うこと”だけを指さない。関係の橋渡しをデザインするのも、マネジャーに求められる重要な対話力のひとつだ。

「社員もステークホルダー」——目的を重ね合わせる

ここまで見てきたのは、主に上司との対話や組織内での合意形成だ。だが、マネジャーにとってより日常的で本質的な対話の場は、自分が率いるチームの中にある。

井之上氏が最も重視するのが、メンバー一人ひとりの「目的」を理解することだ。

「マネジャーは、メンバーがどんな人生を描いているのかをもっと知るべきです。独立したい人もいれば、この会社で何かを成し遂げたい人もいる。会社の目的と個人の目的が、どこかで重なっていることが大事なんです」

PRが社会との信頼関係をマネジメントする営みであるように、マネジャーもまた、組織と個人の信頼関係をマネジメントする立場にある。その前提にあるのは、相手を理解しようとする誠実な関心だ。

「上司と部下という関係も、人生の中ではほんの一瞬の時間です。その短い時間の中で、片鱗でもいいから相手の生き方を理解する。それがすべての“関係”の出発点です」

(撮影:黒羽政士)

📕あわせて読みたい

・「みんなが主役」の船を作る。博報堂ケトル嶋浩一郎氏に学ぶ、現代の合意形成リーダーシップ