どう測り、どう活かすか。キャリア自律を促す効果測定と1on1実践法

従業員のキャリア自律の促進が企業共通の課題となる中、施策の効果をどう測定するのか、測定したデータをどう活用するのか、といった実務的な悩みを抱える人事担当者は少なくありません。

2025年9月26日に開催された株式会社リアセックと株式会社KAKEAIの共催セミナーでは、科学的アセスメントを用いた測定方法から1on1での具体的な活用法まで、実践的な知見が共有されました。

登壇した平田史昭氏(リアセック代表取締役CEO)と皆川恵美氏(KAKEAI代表取締役社長)の講演から、測定データを現場の行動変容につなげる人材育成の設計手法を紹介します。

「何のために測るか」が成否を分ける

「キャリア自律とは、自己の能力や価値観を深く理解し、外部環境の変化に適応しながら、自らのキャリア開発計画を立て、実行に向けて積極的に行動すること」

平田氏はそう定義した上で、次のように強調します。

「キャリア自律に関わる要素は測定可能です。ただし、何のために測るのか、目的を明確にすることが最重要です」

企業がキャリア自律に関わる測定には、大きく二つの目的があります。

一つは組織状態の把握。課題を設定したり、施策の効果を測定したりするために使います。

もう一つは個人のキャリア支援。従業員の自己理解を促し、具体的なキャリア開発の行動計画を立てるために使います。

測定すべき対象は、キャリア自律施策の推進段階によって変わります。施策導入の初期段階では従業員の理解度やエンゲージメントを測定し、施策が浸透した段階では認知度や効果の因果関係を分析します。

平田氏は「測定を開始する前にやっておくべきことがある」と付け加えます。それは組織の中で「キャリア」という言葉の共通理解を作ること。

例えば、「キャリア」の意味を分解し、外的キャリア(職歴・肩書)と内的キャリア(価値観・思考・能力)に分け組織共通の定義とする、といったことです。

また、キャリアの将来展望と開発行動には相関があることやキャリア発達のタイミングは個別性が高いこと、一律施策の効果は性急に求めず組織風土改革として粘り強く積み上げる視点が必要であることなども、共通認識として浸透させておくことが重要だといいます。

基礎力と職業志向を測定、200万人が受験する「PROG」

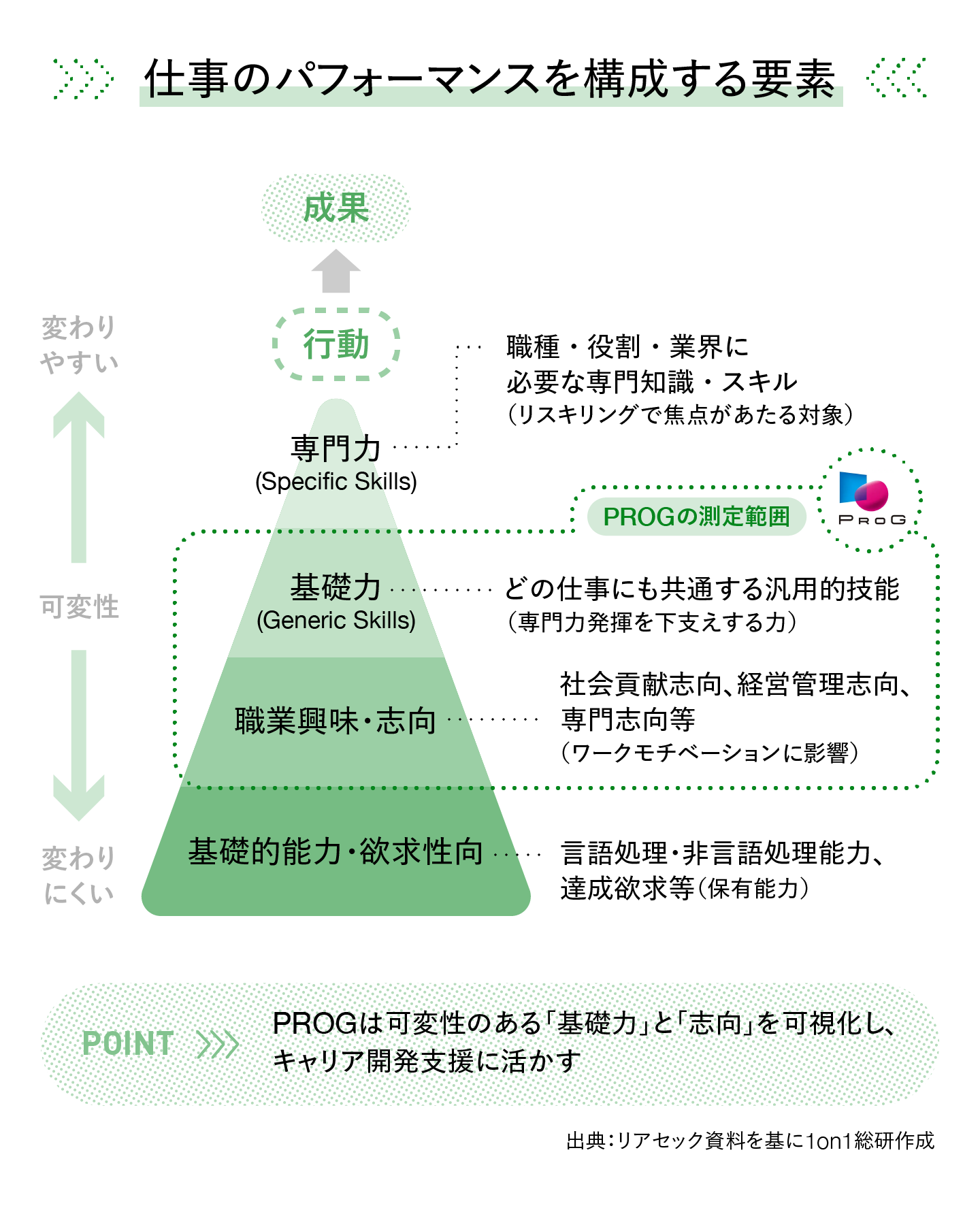

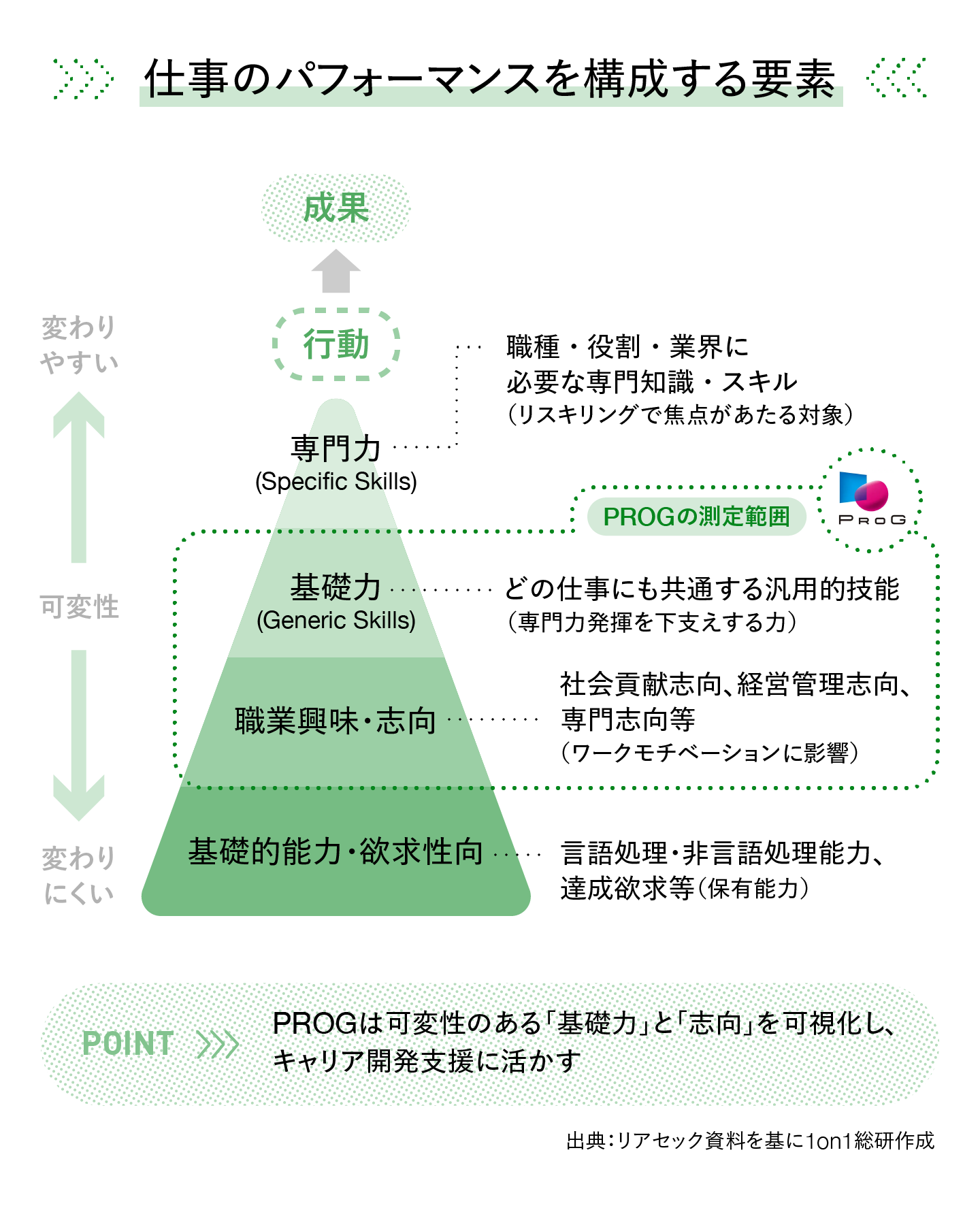

では、具体的にどのようなツールで測定するのでしょうか。平田氏が紹介したPROGは、大学生から社会人まで200万人以上が受験している科学的なキャリアアセスメントツールです。

測定対象は二つあります。一つ目は専門力を支える「どのような仕事にも共通する基礎力」です。問題解決の思考力(リテラシー)と実践力(コンピテンシー)を測ります。

二つ目は「職業興味・志向」です。近年の働き方の志向の変化を踏まえた10要素で構成されています。

特徴的なのは、ハイパフォーマーの行動特性を基準に客観的な測定を行うことです。「あなたは、どの程度これができるか」と主観で回答させる方式ではなく、仕事の場面での行動を回答させ、レベルを判定します。受験結果は、特定階層との市場比較ができます。

活用上の注意点として、平田氏は次の三つを挙げます。

第一に、本人に役立つように使うこと。結果の返却だけで終わらせず、気づきを促す機会を設けることが重要です。

第二に、上司や支援者が正しく理解して使うこと。「点数が低いからあなたはダメ」といった、得点を理由にしたネガティブフィードバックは厳禁です。

第三に、アセスメントの限界を理解すること。アセスメントはすべてを表すわけではありません。

4000人調査で判明。コンピテンシーを高める意義

では、PROGを使った測定から何が見えてくるのでしょうか。PROG白書の4000人調査から、興味深い知見が得られています。

基礎力は仕事経験を通じて変化します。年次が上がると、基礎力の一要素であるコンピテンシー(実践力)は高まります。他方、統率力と計画立案力は意図的に開発しないと伸びにくいという課題も明らかになっています。

キャリア自律が進んでいる人材は、エンゲージメント、仕事満足度、成長予感、仕事評価の全てにおいて高い傾向があります。特に重要なのが「成長予感」で、これは他の要素にも影響します。キャリア開発施策の意義は、この成長予感を持たせることにあるといえます。

さらに、4000人の調査項目の影響度をパス解析したところ、興味深い関係性が明らかになりました。

コンピテンシーと仕事の評価に、直接の影響は強くないものの、コンピテンシーはキャリア自律に強く影響し、キャリア自律は仕事の評価に強く影響していました。

つまり、コンピテンシーを高めることでキャリア自律が進み、それが仕事の評価向上につながるという経路です。キャリア自律を高めることが、結果として組織のパフォーマンス向上につながるのです。

マネジャーの役割とは? 1on1を活用したキャリア支援

KAKEAIの皆川氏は、アセスメント結果を1on1でどう活かすかという実務的課題に焦点を当てました。

「何を話せばいいかわからない」という声が現場から多く聞かれる背景には、キャリアの個別性の高さがあります。

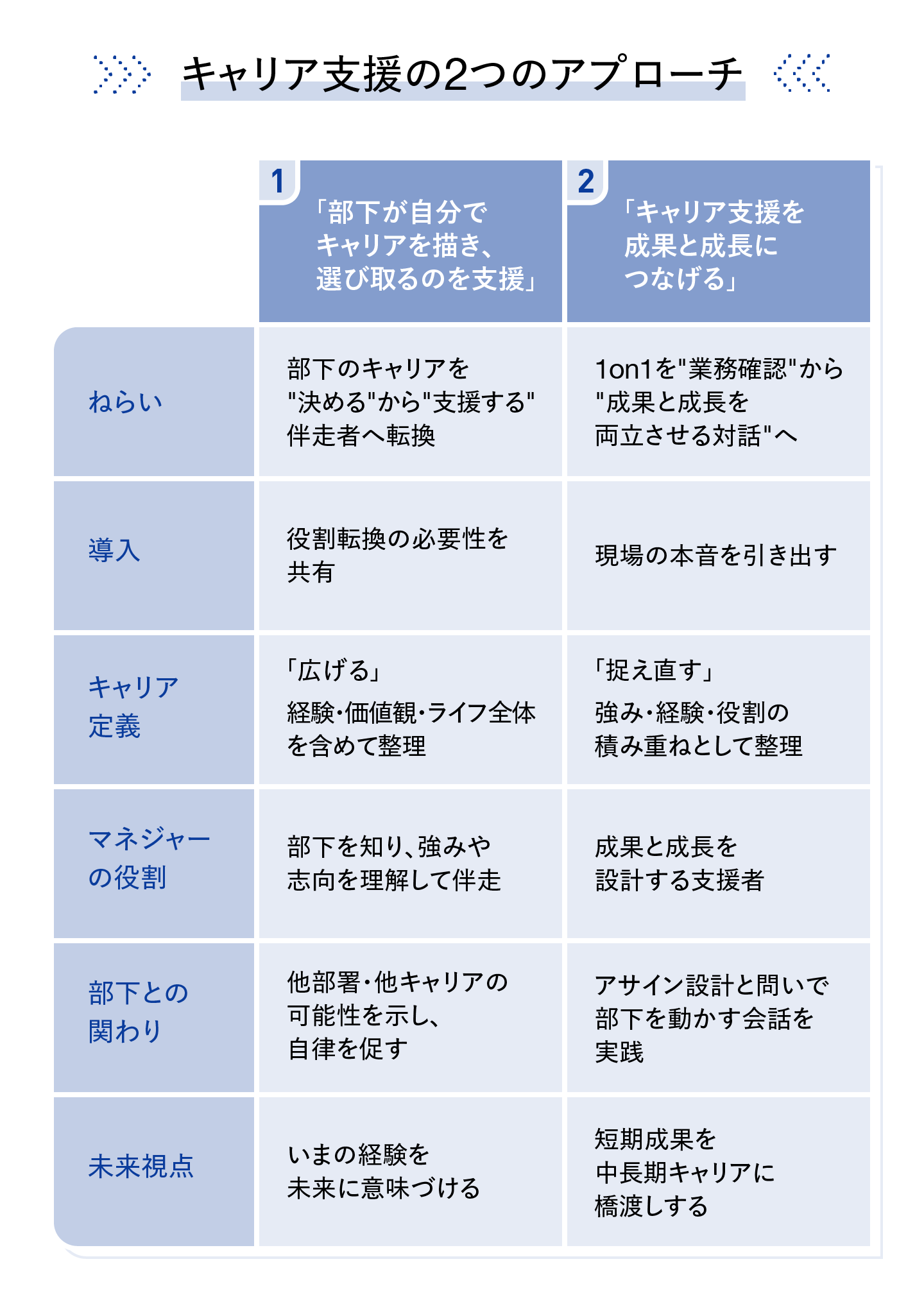

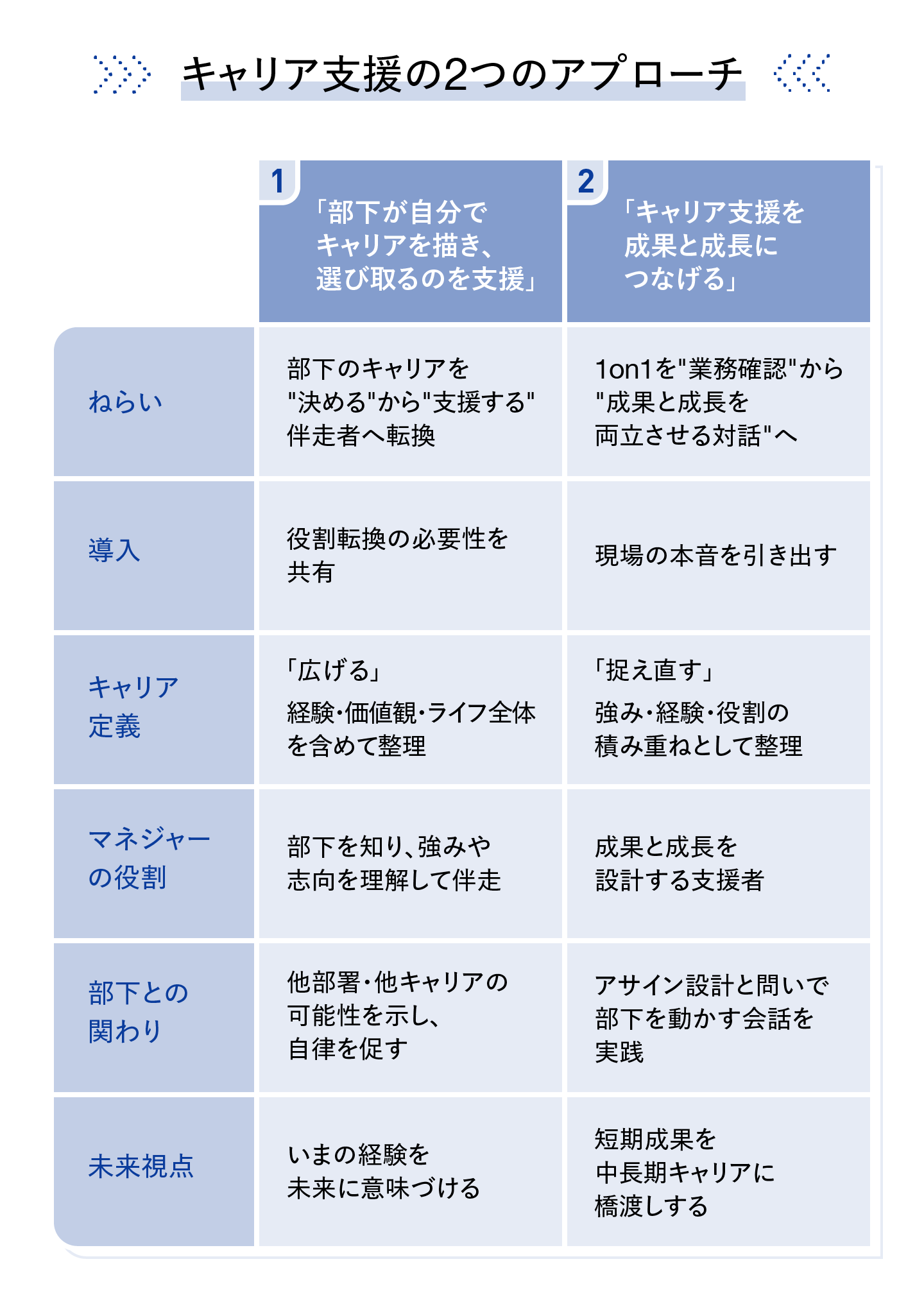

皆川氏は、キャリア支援を二つのレベルに分けて説明しました。

レベル1は、部下が自分でキャリアを選び取るのを支援する「キャリア伴走者」としての役割です。レベル2は、業務マネジメントを通じて成果と成長を両立させる対話を行う役割です。

両氏が推奨するのは、レベル2からのスタートです。理由は明確です。

マネージャーの本分は組織のパフォーマンス向上にあります。レベル1を求めると、「優秀な部下の異動希望」と「組織の業績」というジレンマが生じます。一方、レベル2であれば、今の仕事で強みを伸ばす意図を明確にしながら、短期成果を出しつつ長期キャリアにつなぐことができます。

実践のカギは、キャリア自律の5段階を理解することです。

🪜 段階1:考えたことがない

🪜 段階2:モヤモヤしている

🪜 段階3:考え始めた

🪜 段階4:ある程度言語化できる

🪜 段階5:自主的に選び取れる

全員が理想的な段階5にいるわけではありません。段階1〜3の層が多いのが現実です。この現実を踏まえ、マネージャーとメンバー双方に段階別の対話法をインプットすることが有効だといいます。

「サーベイ疲れ」を防ぐ三つの取り組み

平田氏は講演の締めくくりに、組織全体での取り組みの重要性を強調しました。

「今はキャリア自律が当たり前になるまでの移行期だからこそ、組織全体で取り組む必要があります。自律的にキャリアを考えることが標準になれば、組織施策として展開する必要はなくなります」

「サーベイ疲れ」の本質は、測定だけで終わり、回答者が意味や価値を感じられないことにあります。

測定結果を気づきの機会に変えること。継続的な対話サイクルを作ること。日常の行動に具体的に落とし込むこと。こうした体験の設計が、人事として最も重要だと両氏は強調します。

本講演から見えてきたのは、キャリア自律が一朝一夕には進まないという現実です。しかし、科学的アセスメントと日常的な対話を組み合わせ、個人の成長予感を育てることで、組織全体のパフォーマンス向上につながるという道筋が示されました。

📕あわせて読みたい

・仕事体験の「意味づけ」を設計せよ。キャリア自律とエンゲージメント向上を両立させる鍵

「何のために測るか」が成否を分ける

「キャリア自律とは、自己の能力や価値観を深く理解し、外部環境の変化に適応しながら、自らのキャリア開発計画を立て、実行に向けて積極的に行動すること」

平田氏はそう定義した上で、次のように強調します。

「キャリア自律に関わる要素は測定可能です。ただし、何のために測るのか、目的を明確にすることが最重要です」

企業がキャリア自律に関わる測定には、大きく二つの目的があります。

一つは組織状態の把握。課題を設定したり、施策の効果を測定したりするために使います。

もう一つは個人のキャリア支援。従業員の自己理解を促し、具体的なキャリア開発の行動計画を立てるために使います。

測定すべき対象は、キャリア自律施策の推進段階によって変わります。施策導入の初期段階では従業員の理解度やエンゲージメントを測定し、施策が浸透した段階では認知度や効果の因果関係を分析します。

平田氏は「測定を開始する前にやっておくべきことがある」と付け加えます。それは組織の中で「キャリア」という言葉の共通理解を作ること。

例えば、「キャリア」の意味を分解し、外的キャリア(職歴・肩書)と内的キャリア(価値観・思考・能力)に分け組織共通の定義とする、といったことです。

また、キャリアの将来展望と開発行動には相関があることやキャリア発達のタイミングは個別性が高いこと、一律施策の効果は性急に求めず組織風土改革として粘り強く積み上げる視点が必要であることなども、共通認識として浸透させておくことが重要だといいます。

基礎力と職業志向を測定、200万人が受験する「PROG」

では、具体的にどのようなツールで測定するのでしょうか。平田氏が紹介したPROGは、大学生から社会人まで200万人以上が受験している科学的なキャリアアセスメントツールです。

測定対象は二つあります。一つ目は専門力を支える「どのような仕事にも共通する基礎力」です。問題解決の思考力(リテラシー)と実践力(コンピテンシー)を測ります。

二つ目は「職業興味・志向」です。近年の働き方の志向の変化を踏まえた10要素で構成されています。

特徴的なのは、ハイパフォーマーの行動特性を基準に客観的な測定を行うことです。「あなたは、どの程度これができるか」と主観で回答させる方式ではなく、仕事の場面での行動を回答させ、レベルを判定します。受験結果は、特定階層との市場比較ができます。

活用上の注意点として、平田氏は次の三つを挙げます。

第一に、本人に役立つように使うこと。結果の返却だけで終わらせず、気づきを促す機会を設けることが重要です。

第二に、上司や支援者が正しく理解して使うこと。「点数が低いからあなたはダメ」といった、得点を理由にしたネガティブフィードバックは厳禁です。

第三に、アセスメントの限界を理解すること。アセスメントはすべてを表すわけではありません。

4000人調査で判明。コンピテンシーを高める意義

では、PROGを使った測定から何が見えてくるのでしょうか。PROG白書の4000人調査から、興味深い知見が得られています。

基礎力は仕事経験を通じて変化します。年次が上がると、基礎力の一要素であるコンピテンシー(実践力)は高まります。他方、統率力と計画立案力は意図的に開発しないと伸びにくいという課題も明らかになっています。

キャリア自律が進んでいる人材は、エンゲージメント、仕事満足度、成長予感、仕事評価の全てにおいて高い傾向があります。特に重要なのが「成長予感」で、これは他の要素にも影響します。キャリア開発施策の意義は、この成長予感を持たせることにあるといえます。

さらに、4000人の調査項目の影響度をパス解析したところ、興味深い関係性が明らかになりました。

コンピテンシーと仕事の評価に、直接の影響は強くないものの、コンピテンシーはキャリア自律に強く影響し、キャリア自律は仕事の評価に強く影響していました。

つまり、コンピテンシーを高めることでキャリア自律が進み、それが仕事の評価向上につながるという経路です。キャリア自律を高めることが、結果として組織のパフォーマンス向上につながるのです。

マネジャーの役割とは? 1on1を活用したキャリア支援

KAKEAIの皆川氏は、アセスメント結果を1on1でどう活かすかという実務的課題に焦点を当てました。

「何を話せばいいかわからない」という声が現場から多く聞かれる背景には、キャリアの個別性の高さがあります。

皆川氏は、キャリア支援を二つのレベルに分けて説明しました。

レベル1は、部下が自分でキャリアを選び取るのを支援する「キャリア伴走者」としての役割です。レベル2は、業務マネジメントを通じて成果と成長を両立させる対話を行う役割です。

両氏が推奨するのは、レベル2からのスタートです。理由は明確です。

マネージャーの本分は組織のパフォーマンス向上にあります。レベル1を求めると、「優秀な部下の異動希望」と「組織の業績」というジレンマが生じます。一方、レベル2であれば、今の仕事で強みを伸ばす意図を明確にしながら、短期成果を出しつつ長期キャリアにつなぐことができます。

実践のカギは、キャリア自律の5段階を理解することです。

🪜 段階1:考えたことがない

🪜 段階2:モヤモヤしている

🪜 段階3:考え始めた

🪜 段階4:ある程度言語化できる

🪜 段階5:自主的に選び取れる

全員が理想的な段階5にいるわけではありません。段階1〜3の層が多いのが現実です。この現実を踏まえ、マネージャーとメンバー双方に段階別の対話法をインプットすることが有効だといいます。

「サーベイ疲れ」を防ぐ三つの取り組み

平田氏は講演の締めくくりに、組織全体での取り組みの重要性を強調しました。

「今はキャリア自律が当たり前になるまでの移行期だからこそ、組織全体で取り組む必要があります。自律的にキャリアを考えることが標準になれば、組織施策として展開する必要はなくなります」

「サーベイ疲れ」の本質は、測定だけで終わり、回答者が意味や価値を感じられないことにあります。

測定結果を気づきの機会に変えること。継続的な対話サイクルを作ること。日常の行動に具体的に落とし込むこと。こうした体験の設計が、人事として最も重要だと両氏は強調します。

本講演から見えてきたのは、キャリア自律が一朝一夕には進まないという現実です。しかし、科学的アセスメントと日常的な対話を組み合わせ、個人の成長予感を育てることで、組織全体のパフォーマンス向上につながるという道筋が示されました。

📕あわせて読みたい

・仕事体験の「意味づけ」を設計せよ。キャリア自律とエンゲージメント向上を両立させる鍵