なぜ 「器」が大きい人は、合意形成がうまいのか。永田町・霞が関から学ぶ対話の核心

相手に“憑依”する——。PoliPoli代表取締役CEOの伊藤和真氏は、合意形成の極意をそう語る。

政策プラットフォーム「PoliPoli」を核に、政治・行政と企業・生活者を結ぶ事業を展開する。例えば、企業が直面する市場の規制や制度の壁を「解決すべき社会課題」と捉え直し、政治家や官僚と対話しながら、ルール変更の後押しや新たな事業機会の創出を支援している。

永田町・霞が関の現場で、多様な当事者が議論できる「場」を整え、合意形成を後押しする。そんな伊藤氏の実践からは「対話に不可欠な条件」が見えてきた——。

.webp)

企業の課題を「社会課題」に翻訳する仕事

――伊藤さんが代表を務めるPoliPoliでは、どんな事業を展開しているのでしょうか。

伊藤 一言で表すと、「政策プラットフォーム」の運営です。政治家、行政、企業、市民の方々が集まって政策をつくるための「場」を提供しています。

当社では、幅広い政策のステークホルダーと関わらせていただいていますが、その一環として、企業から依頼を受けて「政策経営」を支援しています。政策経営とは、国や自治体が推進する政策の動向を注視・分析し、それを自社の事業戦略に反映させること。たとえば政府は毎年「骨太の方針」で重要政策を示しますが、顧客企業がこの方針に沿った経営を進められるようサポートしています。

また、既存の法令が時代に合わず企業活動の妨げになるケースもあります。そうした場合、企業と法令を所管する行政、関心のある議員をマッチングし、ルール見直しに向けた働きかけを行います。

――いわゆるロビー活動とは違うのでしょうか。

伊藤 「企業側の押し売り」にならないよう、あくまで中立的なプラットフォームの立場で企業と政治・行政との橋渡し役に徹しています。

――具体的にどんな合意形成を経験されましたか。

伊藤 ネットショップ作成サービスを提供する「BASE」等のクリエイターエコノミー協会を支援した事例があります。当時、個人がネットショップで商品を販売する際に、自身の住所をすべて公開することが特定商取引法(特商法)で義務づけられていました。この規定は、特に女性のクリエイターにとってストーカー被害等に遭うリスクをはらんでいました。

この問題の解消に向けて動くにあたって、関係者の視点がそれぞれ異なっていたため、合意形成が不可欠でした。

【企業・利用者側の視点】

💬 住所開示は安全上のリスクが高いため、規制を緩和してほしい。

【消費者庁・規制側の視点】

💬 特商法は「買い手保護」が目的。住所を開示しないと、悪質業者が増えるのではないか。

【政治家の視点】

💬 規制緩和は賛成だが、消費者保護も大事。どちらも守れる方法はあるのか。

当社は、企業と消費者庁が建設的に議論できる場を整えました。その場で、BASE社を含むクリエイターエコノミー協会から「売り手側、つまり個人事業主の保護」という新しい視点が提示されました。BASEが責任を持ってショップ開設者の住所を管理し、問題があれば取引を止める。これで売り手の安全と消費者保護を両立できる、というロジックです。

消費者庁も実態を知ると理解を示し、法改正ではなく運用変更という形を取ることで、1年未満という短期間でルールを変えることができました。

「民意の可視化」が政治を動かす

――合意形成が難航したこともありますか。

伊藤 会社法における「代表取締役の住所非開示化」の実現は難航しました。法人登記の際、社長個人の自宅住所を公開する義務があったのですが、その規制は女性起業家を中心にプライバシーのリスクが伴います。

当社が運営する、政治に声を届けるウェブサイト「PoliPoli」には、この課題の解決を求める政策リクエストが数多く寄せられていました。そこで、政府の「スタートアップ5カ年計画」と結びつけ、「住所公開は起業の妨げ」というアジェンダを設定しました。

しかし、慎重派が非常に多かったのです。

【金融機関の視点】

💬 信用担保のため代表者住所は必要。

【弁護士の視点】

💬 トラブル時に社長個人の責任を追及できなくなる。

こうした懸念に対し、「関係者が必要なときにアクセスするのは良いが、ストーカーも含め"全世界に"公開する必要はないのでは?」というロジックを強調しました。

そして、私のXアカウントで「このような政策提言が、PoliPoliのプラットフォーム上で行われました」と発信し、議論のプロセスを可視化したんです。

――Xのリポストを見てみると、賛成派、反対派双方のコメントがかなり書き込まれていますね。

伊藤 そこが重要なんです。国会議員や官僚からすると世論が見えにくいとなかなか動きにくい。でも、私たちのSNSやプラットフォーム上で関係者がオープンに議論することで、賛成・反対双方の「民意」が可視化される。「これだけ多くの賛成の声がある」「多くの業界団体も声を上げている」ことが明らかになれば、政治・行政も動けるようになる。この「民意の可視化」がルールを動かす大きな力になりました。

合意形成に不可欠な三つのポイント

――政策を動かすには多くのステークホルダーを巻き込む必要があり、大きな困難を伴うと思います。合意形成に導くために心がけていることは?

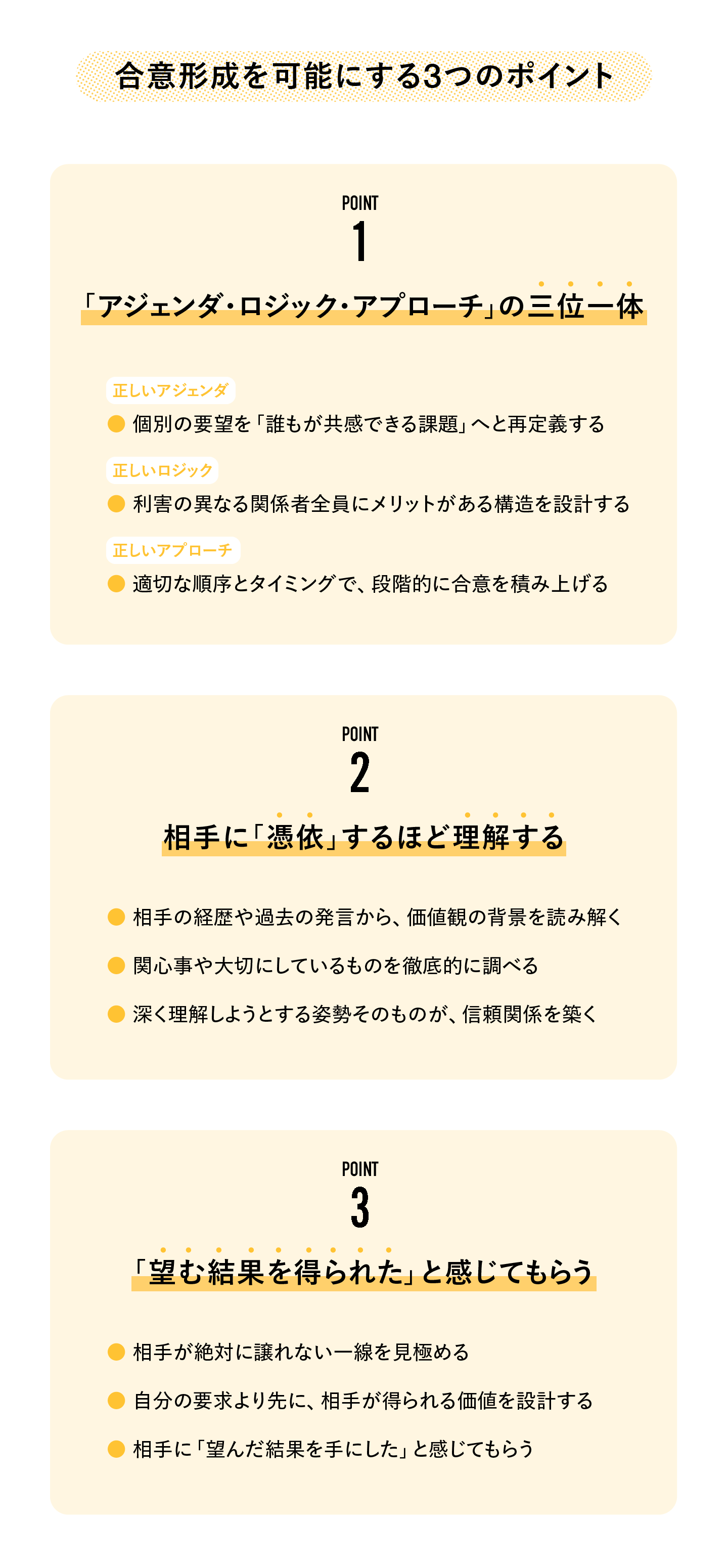

伊藤 「正しいアジェンダ」「正しいロジック」「正しいアプローチ」の三つが揃うことが重要だと考えています。先ほどのBASEの事例に沿って、それぞれ説明します。

「アジェンダ」 とは、多くの人が「それは解くべき社会課題だ」と賛同できる課題設定です。BASEの事例では、従来の特商法が「買い手保護」に偏っていたのに対し、「売り手保護」という新しい視点を示しました。

「ロジック」 は、課題解決への筋道です。法改正には時間がかかるため、運用ルールの見直しで対応できないかと考えました。BASEが責任を持って住所を管理し、問題があれば取引を止める。これで売り手の安全と消費者保護を両立できる、というロジックです。

「アプローチ」 は、合意形成のプロセスです。BASE一社だけでなく競合他社にも声をかけ、「業界として責任を持つ」という合意をまず企業間で形成しました。その上で、議員や消費者庁の方々に勉強会という形で丁寧にインプットしていきました。

この三つを正しく揃えることで、短期間でルール変更を後押しできたと思います。

――政治家や官僚とのコミュニケーションにおいて意識していることはありますか?

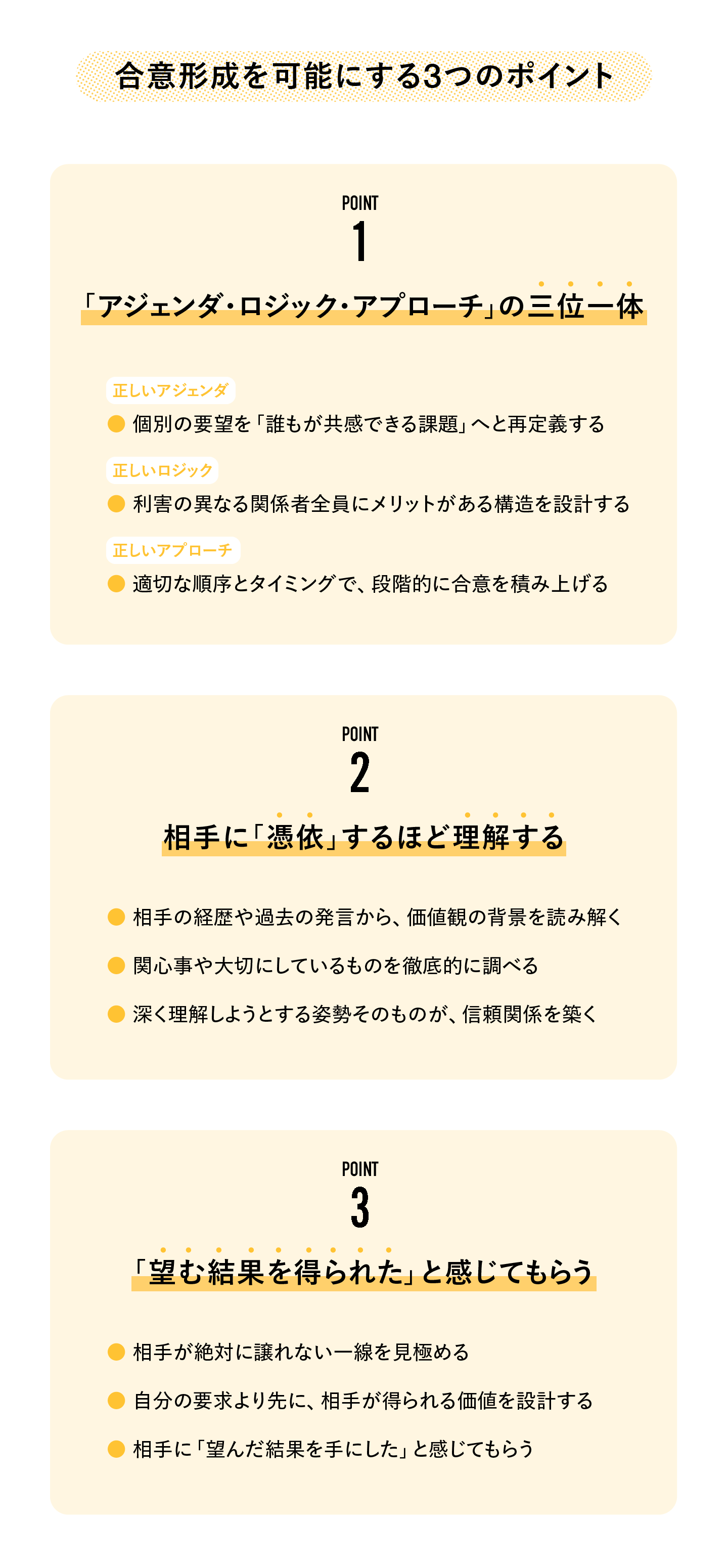

伊藤 一言でいえば「憑依する」です。相手が何を求めているかを、憑依するくらい相手の気持ちになって考える。

ある海外の著名な経営者の通訳を務めていた方が、「通訳のコツは憑依することだ」と語っていました。そのくらい相手のことが分かって、ようやく通訳ができる、と。交渉や合意形成もまさにこれです。

たとえば、意見や利害が対立する相手と交渉する場合も、相手が気にしていること、懸念していることをあらゆる角度から想像する。相手に憑依して、相手以上に相手のことを理解しようとする。

――「憑依」はどのように行うのでしょうか。

伊藤 その人がどういう育ち方をしてきたのか、10代、20代の頃は何を考えていたのか、そういったことをできる限りトレースします。本当に大事な交渉相手であれば、周囲の人にその人の趣味などを聞いたり、好きな映画や本、音楽を調べたりもします。

要人と会うときほど、そのことを徹底します。10調べたとすると、会話で実際に使うのはせいぜい1くらい。でも、これは私にとってコミュニケーションの基本です。

――合意形成のゴールをどう考えますか?

伊藤 相手の方に「良い着地点を見つけられた」と納得していただけるよう、対話に臨んでいます。

客観的には5:5、あるいは4:6と見える状況でも、相手の方が「望む結果を得られた」と感じてもらうことが最も大切です。そのためにも、相手の方に憑依するくらい深く寄り添い、何が譲れないポイントなのかを理解する。それが評価や面目など「プライド」に関わることであれば、そこは絶対に譲る。そうすることで、お互いにとって納得のできる着地点は見つかります。

合意形成の大前提は、相手へのリスペクトです。そのリスペクトを「あなたのことを憑依するくらい考えていますよ」という態度で伝える。この信頼がなければ、交渉のテーブルにもつけないと思っています。

――相手を信頼するあまり、妥協してしまうことはありませんか。

伊藤 いえ、こちらが妥協して終わるのは、合意形成における最悪のシナリオです。

そうではなく、「会社の目的」や「事業の目標」という「大上段」に立ち返って、「どっちが正しいか」をちゃんと戦わせる。そうやって議論を尽くして昇華させることが大事です。

合意形成とは「器」を広げていくこと

――伊藤さんは企業や政府の要人とも会う機会が多いと思います。その伊藤さんから見て「合意形成がうまい人」はどんな人ですか。

伊藤 突き詰めると、合意形成のうまい人は、「器」の大きい人です。政策提言の上手さと、経営者の「器」の大きさは比例します。相手のことをめちゃくちゃ考えたうえで、高い視座を持ち、相手と「いい議論」を形成していける人です。

たとえばBASEの場合、競合他社も巻き込んで「業界全体のアジェンダ」という高い視座をもって政治・行政と対話した。これが「器が大きい」の一例です。自社の利益だけを考えていたら合意形成はできません。それは単なる「わがまま」です。

――「器が大きい人」に共通する特徴などはありますか。

伊藤 まず「自己破壊的」であること。つまり、自分自身を変えられる人です。

次に、大局的なマクロの視点と、個社・個人のミクロの視点を何度も行き来しながら考えられる人。この「行き来ができる」ことも器の大きさであり、合意形成がうまい人の特徴だと思います。

尊敬できる経営者や政治家の方には、器の大きい人が多いと感じます。特に政治の世界はいわば「1億人の合意形成」。1億人の賛成・反対の意見をすべて飲み込みながら、一歩引いた立場で合意形成していく。歴代の総理や大臣を経験された方々と接すると、やはり「器」の大きさを実感します。

――「1on1総研」の読者には企業のミドルマネジャーが多くいます。マネジャーが「器」を大きくするにはどうすればいいでしょうか。

伊藤 一つの例ですが、私なら様々な種類の映画を観ます。私は子育てをしたこともなければ、結婚や離婚の経験もありませんが、自分が送ったことのない人生を描いた作品をたくさん観ることで、人のタイプの「引き出し」が増える。そうやって他者への想像力を働かせ続ける努力が「器」を育てるのだと思います。

――働き手の価値観が多様化する今、組織のミドルマネジャーにも合意形成の力が求められます。

伊藤 合意形成とは関係者それぞれの「器」を広げていく作業だと思うんです。1on1のようなシーンでも、上司は部下の立場に、部下は上司の立場に思いを馳せる。憑依するくらい相手のことを考える。そうやって、自分と相手の立場を行き来しながら対話する。お互いが「器」を広げられれば、物事はおのずと良い方向に進んでいくと思います。

(構成:堀尾大悟、写真:南 阿沙美)

企業の課題を「社会課題」に翻訳する仕事

――伊藤さんが代表を務めるPoliPoliでは、どんな事業を展開しているのでしょうか。

伊藤 一言で表すと、「政策プラットフォーム」の運営です。政治家、行政、企業、市民の方々が集まって政策をつくるための「場」を提供しています。

当社では、幅広い政策のステークホルダーと関わらせていただいていますが、その一環として、企業から依頼を受けて「政策経営」を支援しています。政策経営とは、国や自治体が推進する政策の動向を注視・分析し、それを自社の事業戦略に反映させること。たとえば政府は毎年「骨太の方針」で重要政策を示しますが、顧客企業がこの方針に沿った経営を進められるようサポートしています。

また、既存の法令が時代に合わず企業活動の妨げになるケースもあります。そうした場合、企業と法令を所管する行政、関心のある議員をマッチングし、ルール見直しに向けた働きかけを行います。

――いわゆるロビー活動とは違うのでしょうか。

伊藤 「企業側の押し売り」にならないよう、あくまで中立的なプラットフォームの立場で企業と政治・行政との橋渡し役に徹しています。

――具体的にどんな合意形成を経験されましたか。

伊藤 ネットショップ作成サービスを提供する「BASE」等のクリエイターエコノミー協会を支援した事例があります。当時、個人がネットショップで商品を販売する際に、自身の住所をすべて公開することが特定商取引法(特商法)で義務づけられていました。この規定は、特に女性のクリエイターにとってストーカー被害等に遭うリスクをはらんでいました。

この問題の解消に向けて動くにあたって、関係者の視点がそれぞれ異なっていたため、合意形成が不可欠でした。

【企業・利用者側の視点】

💬 住所開示は安全上のリスクが高いため、規制を緩和してほしい。

【消費者庁・規制側の視点】

💬 特商法は「買い手保護」が目的。住所を開示しないと、悪質業者が増えるのではないか。

【政治家の視点】

💬 規制緩和は賛成だが、消費者保護も大事。どちらも守れる方法はあるのか。

当社は、企業と消費者庁が建設的に議論できる場を整えました。その場で、BASE社を含むクリエイターエコノミー協会から「売り手側、つまり個人事業主の保護」という新しい視点が提示されました。BASEが責任を持ってショップ開設者の住所を管理し、問題があれば取引を止める。これで売り手の安全と消費者保護を両立できる、というロジックです。

消費者庁も実態を知ると理解を示し、法改正ではなく運用変更という形を取ることで、1年未満という短期間でルールを変えることができました。

「民意の可視化」が政治を動かす

――合意形成が難航したこともありますか。

伊藤 会社法における「代表取締役の住所非開示化」の実現は難航しました。法人登記の際、社長個人の自宅住所を公開する義務があったのですが、その規制は女性起業家を中心にプライバシーのリスクが伴います。

当社が運営する、政治に声を届けるウェブサイト「PoliPoli」には、この課題の解決を求める政策リクエストが数多く寄せられていました。そこで、政府の「スタートアップ5カ年計画」と結びつけ、「住所公開は起業の妨げ」というアジェンダを設定しました。

しかし、慎重派が非常に多かったのです。

【金融機関の視点】

💬 信用担保のため代表者住所は必要。

【弁護士の視点】

💬 トラブル時に社長個人の責任を追及できなくなる。

こうした懸念に対し、「関係者が必要なときにアクセスするのは良いが、ストーカーも含め"全世界に"公開する必要はないのでは?」というロジックを強調しました。

そして、私のXアカウントで「このような政策提言が、PoliPoliのプラットフォーム上で行われました」と発信し、議論のプロセスを可視化したんです。

――Xのリポストを見てみると、賛成派、反対派双方のコメントがかなり書き込まれていますね。

伊藤 そこが重要なんです。国会議員や官僚からすると世論が見えにくいとなかなか動きにくい。でも、私たちのSNSやプラットフォーム上で関係者がオープンに議論することで、賛成・反対双方の「民意」が可視化される。「これだけ多くの賛成の声がある」「多くの業界団体も声を上げている」ことが明らかになれば、政治・行政も動けるようになる。この「民意の可視化」がルールを動かす大きな力になりました。

合意形成に不可欠な三つのポイント

――政策を動かすには多くのステークホルダーを巻き込む必要があり、大きな困難を伴うと思います。合意形成に導くために心がけていることは?

伊藤 「正しいアジェンダ」「正しいロジック」「正しいアプローチ」の三つが揃うことが重要だと考えています。先ほどのBASEの事例に沿って、それぞれ説明します。

「アジェンダ」 とは、多くの人が「それは解くべき社会課題だ」と賛同できる課題設定です。BASEの事例では、従来の特商法が「買い手保護」に偏っていたのに対し、「売り手保護」という新しい視点を示しました。

「ロジック」 は、課題解決への筋道です。法改正には時間がかかるため、運用ルールの見直しで対応できないかと考えました。BASEが責任を持って住所を管理し、問題があれば取引を止める。これで売り手の安全と消費者保護を両立できる、というロジックです。

「アプローチ」 は、合意形成のプロセスです。BASE一社だけでなく競合他社にも声をかけ、「業界として責任を持つ」という合意をまず企業間で形成しました。その上で、議員や消費者庁の方々に勉強会という形で丁寧にインプットしていきました。

この三つを正しく揃えることで、短期間でルール変更を後押しできたと思います。

――政治家や官僚とのコミュニケーションにおいて意識していることはありますか?

伊藤 一言でいえば「憑依する」です。相手が何を求めているかを、憑依するくらい相手の気持ちになって考える。

ある海外の著名な経営者の通訳を務めていた方が、「通訳のコツは憑依することだ」と語っていました。そのくらい相手のことが分かって、ようやく通訳ができる、と。交渉や合意形成もまさにこれです。

たとえば、意見や利害が対立する相手と交渉する場合も、相手が気にしていること、懸念していることをあらゆる角度から想像する。相手に憑依して、相手以上に相手のことを理解しようとする。

――「憑依」はどのように行うのでしょうか。

伊藤 その人がどういう育ち方をしてきたのか、10代、20代の頃は何を考えていたのか、そういったことをできる限りトレースします。本当に大事な交渉相手であれば、周囲の人にその人の趣味などを聞いたり、好きな映画や本、音楽を調べたりもします。

要人と会うときほど、そのことを徹底します。10調べたとすると、会話で実際に使うのはせいぜい1くらい。でも、これは私にとってコミュニケーションの基本です。

――合意形成のゴールをどう考えますか?

伊藤 相手の方に「良い着地点を見つけられた」と納得していただけるよう、対話に臨んでいます。

客観的には5:5、あるいは4:6と見える状況でも、相手の方が「望む結果を得られた」と感じてもらうことが最も大切です。そのためにも、相手の方に憑依するくらい深く寄り添い、何が譲れないポイントなのかを理解する。それが評価や面目など「プライド」に関わることであれば、そこは絶対に譲る。そうすることで、お互いにとって納得のできる着地点は見つかります。

合意形成の大前提は、相手へのリスペクトです。そのリスペクトを「あなたのことを憑依するくらい考えていますよ」という態度で伝える。この信頼がなければ、交渉のテーブルにもつけないと思っています。

――相手を信頼するあまり、妥協してしまうことはありませんか。

伊藤 いえ、こちらが妥協して終わるのは、合意形成における最悪のシナリオです。

そうではなく、「会社の目的」や「事業の目標」という「大上段」に立ち返って、「どっちが正しいか」をちゃんと戦わせる。そうやって議論を尽くして昇華させることが大事です。

合意形成とは「器」を広げていくこと

――伊藤さんは企業や政府の要人とも会う機会が多いと思います。その伊藤さんから見て「合意形成がうまい人」はどんな人ですか。

伊藤 突き詰めると、合意形成のうまい人は、「器」の大きい人です。政策提言の上手さと、経営者の「器」の大きさは比例します。相手のことをめちゃくちゃ考えたうえで、高い視座を持ち、相手と「いい議論」を形成していける人です。

たとえばBASEの場合、競合他社も巻き込んで「業界全体のアジェンダ」という高い視座をもって政治・行政と対話した。これが「器が大きい」の一例です。自社の利益だけを考えていたら合意形成はできません。それは単なる「わがまま」です。

――「器が大きい人」に共通する特徴などはありますか。

伊藤 まず「自己破壊的」であること。つまり、自分自身を変えられる人です。

次に、大局的なマクロの視点と、個社・個人のミクロの視点を何度も行き来しながら考えられる人。この「行き来ができる」ことも器の大きさであり、合意形成がうまい人の特徴だと思います。

尊敬できる経営者や政治家の方には、器の大きい人が多いと感じます。特に政治の世界はいわば「1億人の合意形成」。1億人の賛成・反対の意見をすべて飲み込みながら、一歩引いた立場で合意形成していく。歴代の総理や大臣を経験された方々と接すると、やはり「器」の大きさを実感します。

――「1on1総研」の読者には企業のミドルマネジャーが多くいます。マネジャーが「器」を大きくするにはどうすればいいでしょうか。

伊藤 一つの例ですが、私なら様々な種類の映画を観ます。私は子育てをしたこともなければ、結婚や離婚の経験もありませんが、自分が送ったことのない人生を描いた作品をたくさん観ることで、人のタイプの「引き出し」が増える。そうやって他者への想像力を働かせ続ける努力が「器」を育てるのだと思います。

――働き手の価値観が多様化する今、組織のミドルマネジャーにも合意形成の力が求められます。

伊藤 合意形成とは関係者それぞれの「器」を広げていく作業だと思うんです。1on1のようなシーンでも、上司は部下の立場に、部下は上司の立場に思いを馳せる。憑依するくらい相手のことを考える。そうやって、自分と相手の立場を行き来しながら対話する。お互いが「器」を広げられれば、物事はおのずと良い方向に進んでいくと思います。

(構成:堀尾大悟、写真:南 阿沙美)