相馬留美

2002年にダイヤモンド社に入社し、「週刊ダイヤモンド」編集部で記者となる。その後、フリーランスに転向。雑誌「プレジデントウーマン」や「週刊ダイヤモンド」などの経済メディアでフリーランス記者・編集者として携わる。また、複数の企業・NPOでオウンドメディアの編集長を務める。2024年12月に起業し、執筆活動をするとともに、事業会社のクリエイティブに関わる。空気は読めないけれど、人が好き。

組織を「動かす人事」と「沈める人事」はどこが違うのか? プロ人事の思考と行動

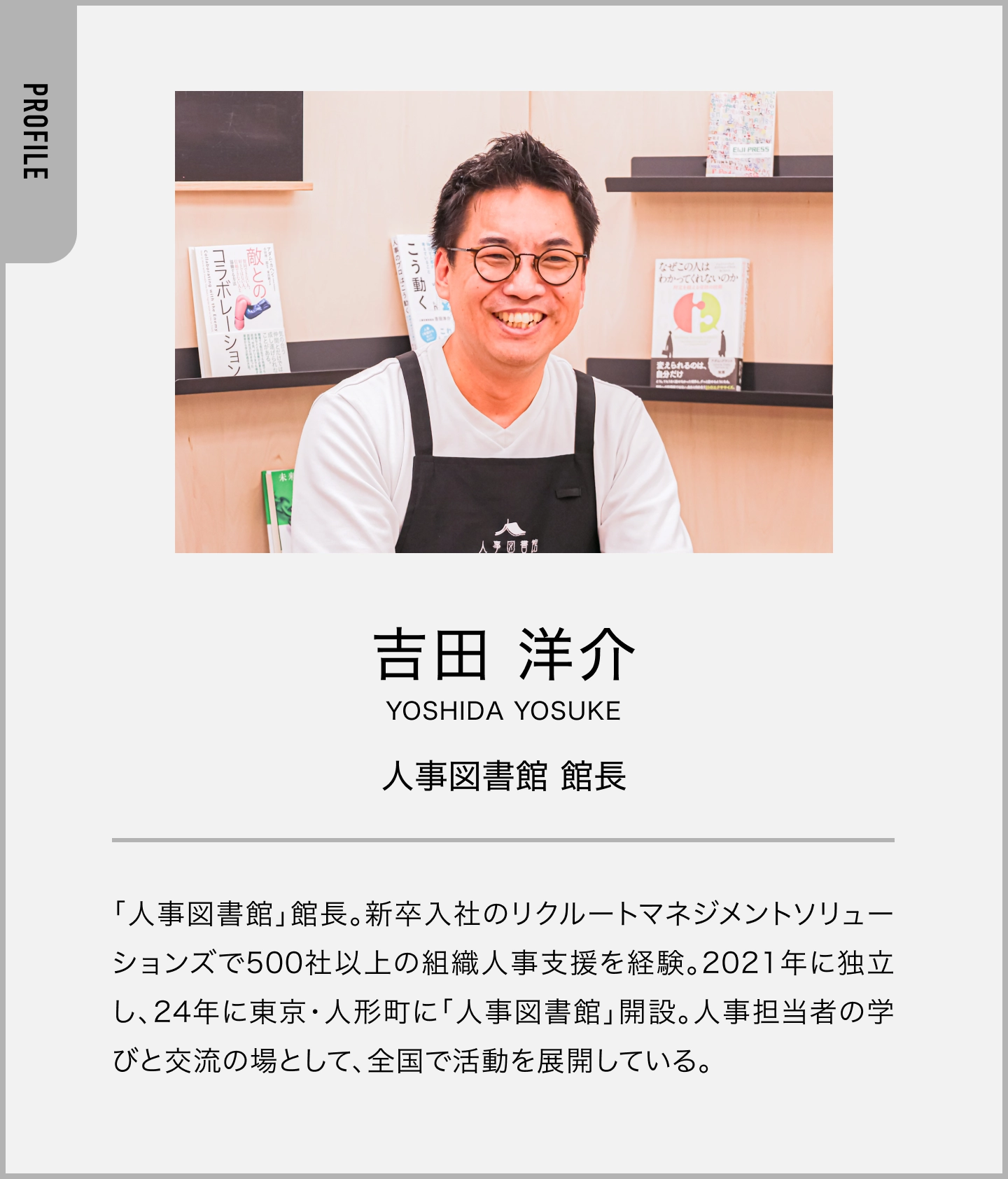

人事の世界には、数多くの名著がある。人事図書館を主宰する吉田洋介さんは、その多くに触れ、読み込み、現場で試してきた一人だ。そんな吉田さんが昨年11月、『「人事のプロ」はこう動く 事業を伸ばす人事が考えていること』(日本実業出版社)を上梓した。

名著が揃っているにもかかわらず、なぜあらためて本を書いたのか。吉田さんは、人事の本は数多く読んできたものの、「自分自身が次に何をすればいいのか」を具体的に示してくれる本には、なかなか出会えなかったと振り返る。

特に、ひとり人事として働く人が、どの順番で力をつけていけばいいのかが見えにくいと感じていたという。そこで本書では、「ひとり人事が、どう動けばプロに近づいていけるのか」を示すガイドブックとして描くことを目指した。

一方で、その分量と構造をシンプルに保つため、あえて載せなかった話も少なくない。自社サービスの値上げを提言した人事、恨まれる覚悟で決断した人事——本記事では、ガイドブックの裏側にある“B面”の人事像も含めて、吉田さんに話を聞いた。

「パフェ行きません?」飲み会なし時代に“仲良くなる”最適解

職場における飲み会の意義が問い直される中、仕事仲間との関係づくりをどう進めればよいか模索している人も少なくないだろう。

深夜まで続く飲み会を、週1回のペースで繰り返していたのは、「デイリーポータルZ」ウェブマスターの林雄司さんだ。「デイリーポータルZ」は、日常の疑問や素朴な好奇心を記事にする老舗Webメディアで、企画の実験性の高さなどから多くのファンを獲得している。林さんは本メディアの編集長として、複数のライターと企画をつくり、記事を世に送り出す役割を担ってきた。

5年前の断酒をきっかけに、林さんは「飲み会がなくても人と仲良くなる方法」を、真剣に考えるようになった。

編集の仕事では、企画を出し、試し、形にしていく過程で、編集者と書き手の距離の近さが仕事のスピードや質に直結する。雑談の中からアイデアが生まれ、ちょっとした勢いで「それ、やってみよう」と話が進むことも少なくない。だからこそ、飲み会が成立しなくなった今、「関係性をどうつくるか」は切実なテーマだった。

「このあと、パフェ食べませんか?」

そんな一言から見えてきたのは、飲み会に代わる“場”の条件と、マネジャーが人を誘うときに必要な「理由」の設計だった。林さんの実体験をもとに、飲み会なし時代の現実的なチームビルディングをひもとく。

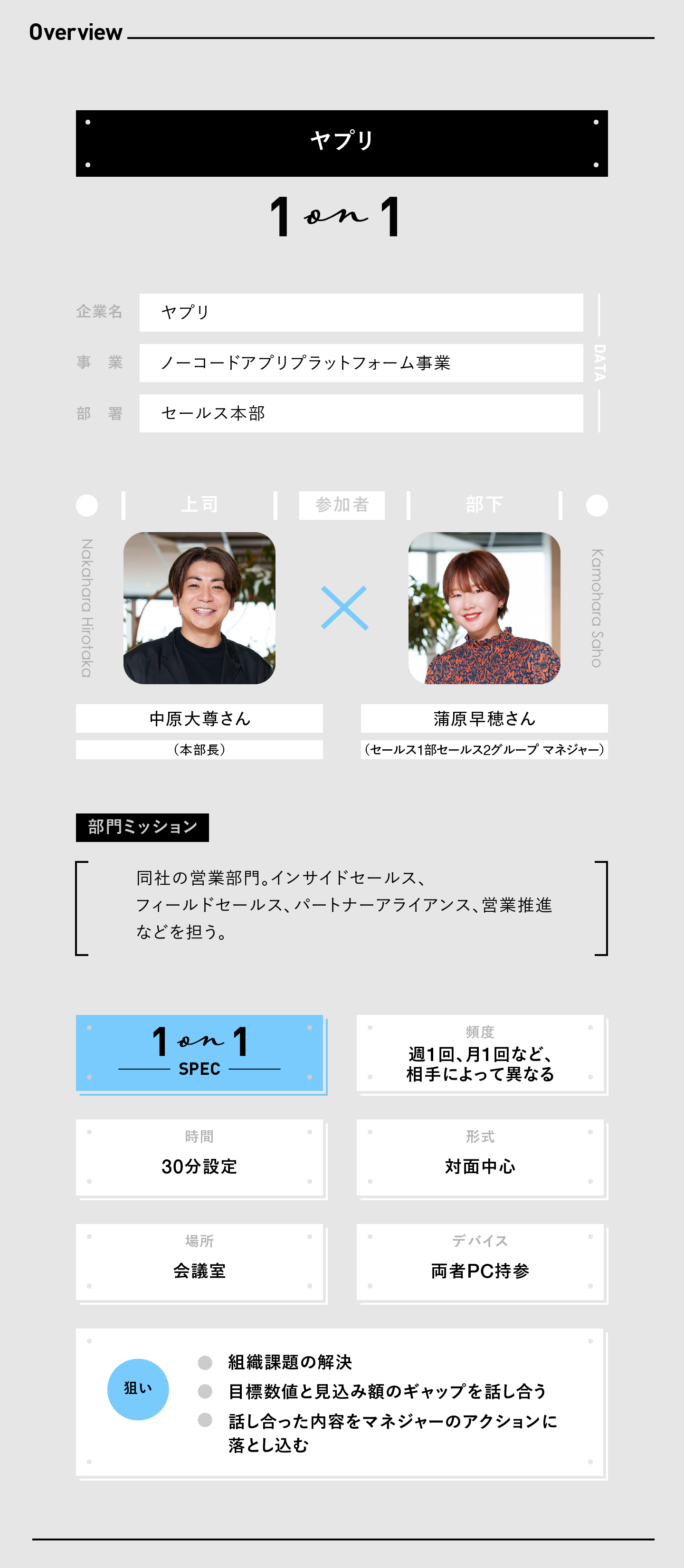

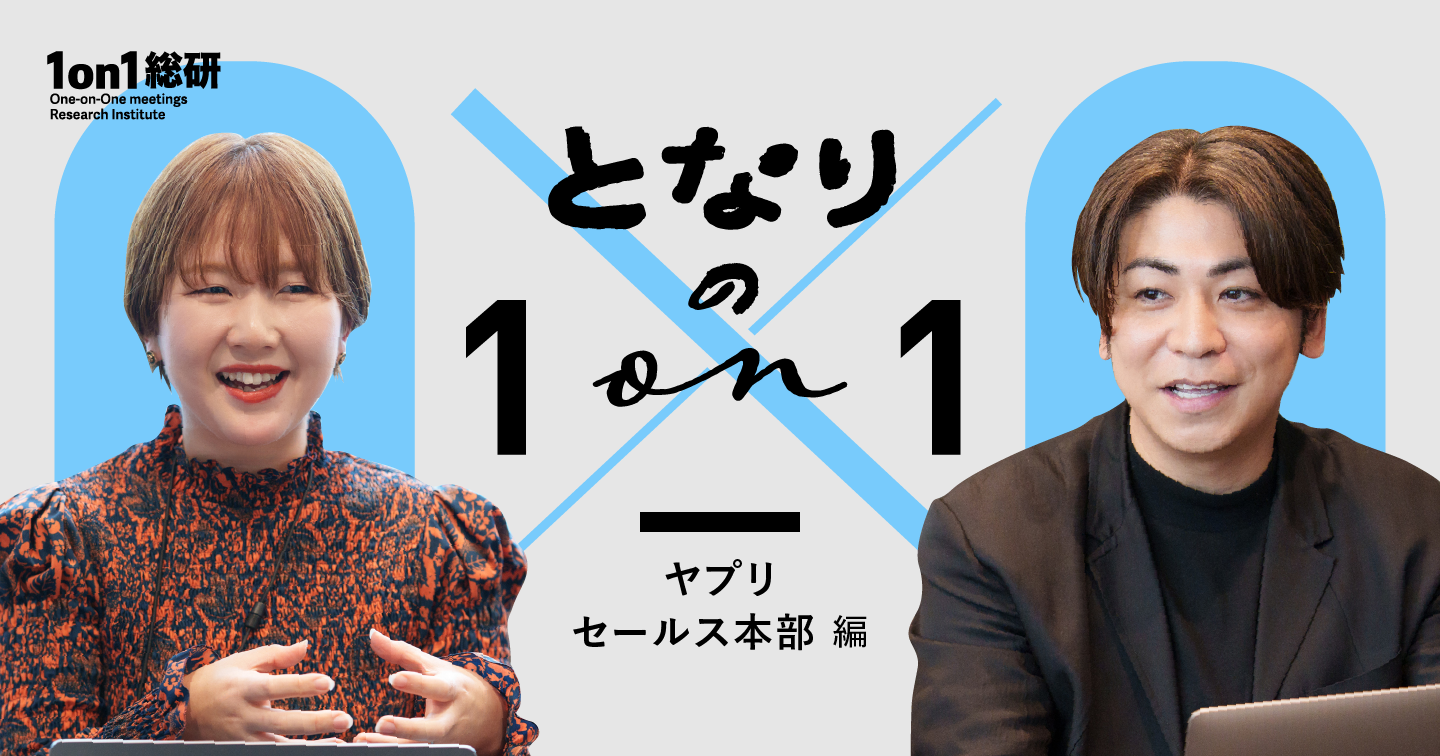

「成果は一秒でも早く」全質問に本部長が即レスする営業現場の1on1

営業の現場はスピードが重要だ。顧客への対応はもちろん、社内での報連相の迅速さも、成果に大きく影響する。こうした営業職において、上司と部下の1on1はどんな役割を担うことができるのか。

今回登場するのは、ノーコードアプリプラットフォーム「Yappli」を提供するヤプリのセールス本部長・中原大尊さん。50人弱の部下を率いる中で、1on1を組織の課題抽出と戦略浸透の要として活用しているという。

「仮説に基づいた戦略が現場の目線とずれていないか」——。そんな思いを抱える中原さんと部下・蒲原早穂さんへの取材から、1on1の生かし方を探る。

✒️シリーズ「となりの1on1」

自分の1on1が、これでいいのかわからない。他の人がどうやっているかを見る機会もない——。多くのマネジャーが、自分の1on1がうまくできているのか、悩んでいます。

シリーズ「となりの1on1」は、1on1に定評のあるマネジャーに、いつも通りの対話を実演してもらう企画です。業種や職種が違えば、1on1も違う。さまざまなスタイルを知ることで、進め方の引き出しが広がるかもしれません。お隣の1on1、ちょっと覗いてみませんか。

その発言、地雷です。1on1を台無しにする発言と、良い対話のつくり方

「今日はどんな話ができるだろう」と意気込んだ1on1の場で、上司の発言にがっかりしたことはないでしょうか。

本記事では、部下から寄せられた“実際にあったがっかり発言”をもとに、どんな言葉が1on1を壊し、なぜすれ違いが生まれるのかを丁寧に紐解きます。そして、上司・部下の双方がすぐに実践できる「1on1を良い時間に変えるコツ」を紹介します。

1on1は、上司が評価する場でも、部下が愚痴を言う場でもありません。互いの意図を理解し合い、一緒に作り上げる“上司と部下の共同作業”です。がっかり発言の裏側には、実は改善のヒントが隠れています。明日の1on1を、今日より少しよくするための材料として、ぜひ参考にしてみてください。

チーム全員が幸福であることが成果を最大にする。ゆめみCHRO太田氏が語る“関係性のマネジメント”

ティール組織の実践企業として知られる株式会社ゆめみ。

全員CEO制や助言プロセスなど、自律を支える仕組みを取り入れてきたが、その根底にあるのは「関係性をどう築くか」という問いである。コーチング専門部隊の設置、リモートから出社への転換、そして2025年に始まった1on1制度——。

同社CHROの太田昂志氏は、試行錯誤の末に見出したのは「聴くこと」ではなく「関係性を機能させること」だと語る。幸福と成果を両立させるチームをいかに設計するのか。その思想と実践を聞いた。

株式会社ゆめみ 上席執行役員CHRO

システムインテグレーター等を経て、株式会社ゆめみに入社。CHRO、取締役、上席執行役員を歴任し、DX・内製化支援の分野でリーディングカンパニーとしての成長に貢献。「働きがいのある会社」アワード各賞の受賞にも導いた。共著に『職場を上手にモチベートする科学的方法 無理なくやる気を引き出せる26のスキル』(ダイヤモンド社)がある。

.webp)