マネジャーの話し方改善。話し方のプロが教える三つの方法

マネジャーに昇格した瞬間、最初に直面する課題の一つが「話し方」である。会議や全社会での発表、さらには1on1などの日常的な対話。立場が変われば、言葉に求められる役割は一気に重くなる。

これまでのように自分の成果を説明するだけでは不十分であり、チームをまとめ、未来を描き、部下のモチベーションを高めるための言葉が必要になるのだ。

では、マネジャーはどうすれば「語り上手」になれるのか。話し方トレーニングサービス「kaeka」を展開する株式会社カエカ代表取締役・千葉佳織氏に話を聞いた。

代表取締役15歳から弁論を始め、全国弁論大会3度優勝、内閣総理大臣賞受賞。2019年に株式会社カエカを設立、話し方トレーニングサービス「kaeka」の運営を行い、経営者や政治家、社会人に対してのトレーニングをこれまで7,000人以上に提供している。著書『話し方の戦略』は累計5万部を突破。

昇格と同時に訪れる「話し方の壁」

「kaeka」には、多様な受講者が訪れる。経営者や政治家はもちろん、会社員、特に人事やマネジャー職の受講者が多いという。エンジニアや医師、士業といった専門職も少なくない。

受講のきっかけとして多いのは、マネジャーに就任したタイミングだ。エンジニアがマネジャーになると、技術力だけではなく「人をまとめる力」が求められる。しかし、その方法がわからず悩む人は多い。営業や士業でも同じ構造がある。

「最近の経営トレンドとして、ミッションやビジョンを明確にし、それを経営者やマネジャーが語れるかどうかが、採用や社員エンゲージメントの強さに影響します。しかし、実務中心だった人が急に“夢”を語らなくてはならなくなったときに困ってしまう人が多いようです」と(千葉氏)

このようなタイミングで、うまく話せなくなるとき、人がぶつかっている壁は三つある。

☑️ 語ることが浮かばない

「何を話せばいいのか」が見つからないケースだ。背景には、自分の経験や価値観を棚卸ししたことがなく、言葉にする素材が不足していることがある。

☑️ 思いはあるが恥ずかしくて語れない

本当は言いたいことがあるのに、「自分なんかが語っていいのか」という気持ちが勝ってしまう。結果として黙り込んでしまい、信頼を得る機会を逃してしまう。

☑️ 話しているのに伝わらない

熱意はあるのに、情報過多や整理不足で要点が相手に届かない。むしろ「長いだけ」という印象を与えてしまう。

これらはいずれも「話す力」の不足ではなく、「語るための準備」「フィードバックを受ける経験」「情報整理と取捨選択」の不足が背景にある。次章から三つの壁の越え方を紹介する。

語るための準備——ライフストーリーを掘り起こす

「語ることが浮かばない」と感じる人の場合、誰もが必ず語る素材を持っていることを認識することが重要だ。そこで有効なのがライフストーリーの棚卸しである。

幼少期から現在までの経験を振り返り、当時の出来事や感情を整理する。そうしたプロセスを通して、自分の価値観や仕事観の源流が見えてくる。人生の棚卸しをすることについて、仕事とは関係のない印象を抱く方もいるだろう。しかし、モチベーションや夢は自分の実体験や価値観から生まれていることも多い。まずは自分自身を振り返ることが有効な手段となる。

さらに重要なのは、それを2,000字程度のスクリプトにまとめ、暗記することである。暗記という行為は一見時代遅れのように思えるかもしれない。しかし、一度言葉を定着させれば、部下からの不意の質問にも、社外で理念を問われた場面にも対応できる。過去に暗記した言葉は、状況に応じて自然に引き出すことができるのだ。

千葉氏は「準備が九割」と語るが、話し方においても即興力は準備の積み重ねから生まれる。

「話した言葉はその場で消えてしまいます。だから『話す』という行為は、実は非常にシビアなコミュニケーションなのです。自分の中に言葉をストックし、何度も引き出して反復する。その積み重ねがボキャブラリーとなり、いざという時でも対応できるようになります」

「恥ずかしさ」を乗り越えるフィードバックの力

「思いはあるが恥ずかしい」と感じる人も多い。自分の言葉に価値があるのか不安で、声に出すのをためらってしまうのだ。

この壁を越えるには、他者からのフィードバックが突破口となる。研修や社内プレゼン、チームミーティングなどでアウトプットを共有し、「その言葉は響いた」「この表情が良かった」といった具体的な反応をもらうことで、マネジャー自身が気づきを得て、自信を積み重ねていける。他者から評価されることで、自分では取るに足らないと思っていた経験や感情が、語る価値のあるものだと実感できるのだ。

恥ずかしさを乗り越える方法として自己開示も有効だ。それついて、千葉氏はあるマネジャーの事例を紹介してくれた。

そのマネジャーが率いるチームの営業成績は会社で最下位だった。そこで彼は、「自己開示」を意識的に実践した。「自己開示」とは、自分の弱みや不得意をさらけ出すなど、できることもできないことも素直に話し、人間らしさを出して相手に頼ることだ。最初はためらいもあったが、結果的に部下が心を開き、半年後にはチームの成績が急伸し、社内表彰を受けるまでになった。

恥ずかしさは「慣れ」と「周囲の支え」で乗り越えられる。小さな場で話し、少しずつ手応えを得ることが、マネジャーとしての語る力を強化する近道となる。

マネジャーに必要な“伝える力”の鍛え方

「話しているのに伝わらない」と悩む人もいる。この場合、多くは次のようなパターンだ。

✅ 情報を詰め込みすぎて要点がぼやける

✅ 一文が長く、時間感覚を失ってしまう

✅ 相手や場面に応じた取捨選択ができていない

改善の第一歩は、「全部話しても相手は覚えていない」という前提を受け入れることだ。そのうえで、言いたいことを一つに絞り、相手にどう受け取ってほしいかを意識して構成する。加えて、一文を短く区切り、時間を意識して話す。こうしたスキルを習得するだけでも、伝わり方は格段に変わる。そして、「伝わらない状態」を越えた先にこそ、言葉がチームを動かす力になる。

実践できるトレーニング

話し方は単なるスキルではなく、チームビルディングの核心であると千葉氏は指摘する。正解のない時代において、マネジャーが「どこを目指すのか」「なぜそれを目指すのか」を自分の言葉で語れるかどうかが、組織の強さを左右するという。

掲げられたパーパスやビジョンをコピーしただけの言葉で語っても、人は動かない。自分の体験や価値観を通じた言葉に変換して初めて部下に届く。

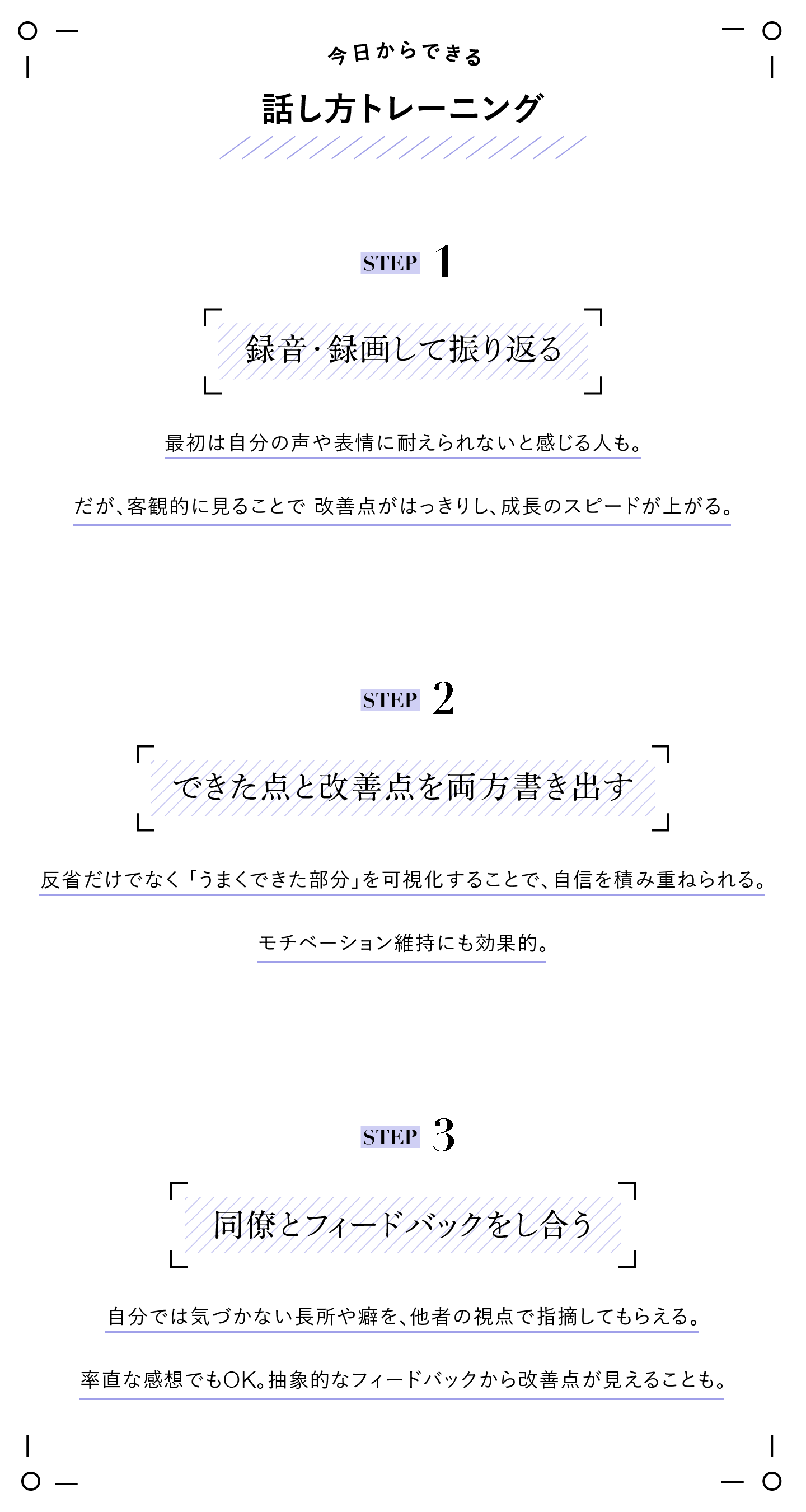

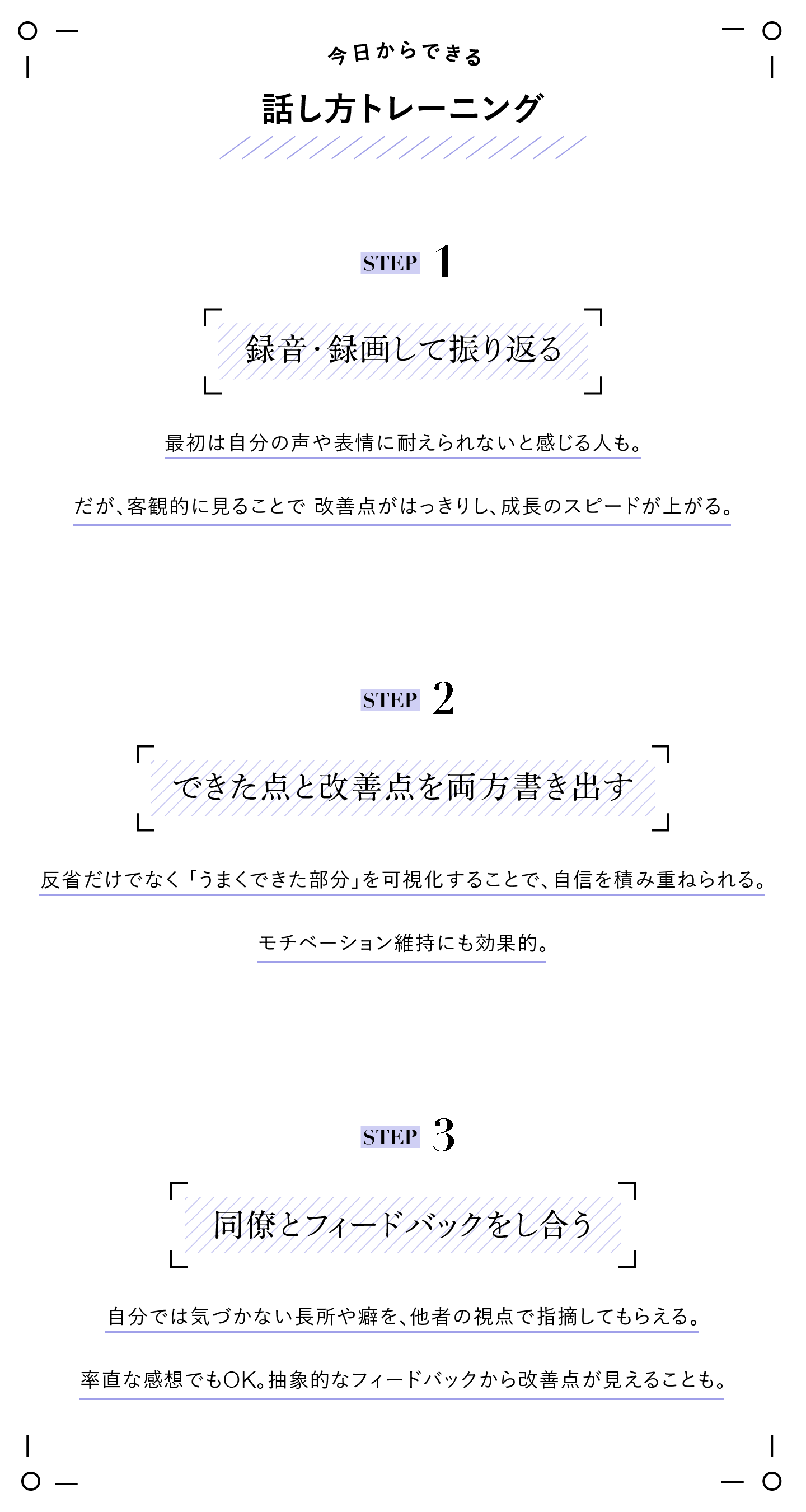

マネジャーが今日からできる実践的なトレーニングについて、千葉氏はまず、自分の状態を知ることから始めようと、具体的な三つの行動を提案した。

自分の話し方を客観的に確認することは最初は辛い。自分の声や表情に耐えられないと感じる人は多い。しかし、繰り返すことで必ず改善の道が見えてくる。

実際に、千葉氏も自分のスピーチを今も毎回聞き、日々反省を繰り返しているという。一人で聞くこともあるが、あまりうまくいかなかったスピーチは他の人と一緒に聞くようにしているという。

「自分ひとりで聞くのが怖いからこそ、他の人も巻き込んで一緒に見ると最後まで見なくてはいけないという強制力になりますよ」

達人こそ、当たり前のように準備と振り返りを重ねているのだ。

リーダーが備えるべき視点

言葉の力は、経営者や著名なリーダーからも見て取れる。話し方においてリーダーシップに長けている人物の代表例として、千葉氏はトヨタ自動車・代表取締役会長の豊田章男氏を挙げる。

豊田氏は株主総会で「泣き虫社長だった」と赤裸々に語り、バッテリーEV戦略の発表では練習を重ねたスピーチを自ら披露した。自身の価値観や未来像を自らの言葉で丁寧に語る姿勢が特徴的だ。

千葉氏は「おそらく、人前で話す時にかなり練習されているのではないかと思っています。自分で話したい言葉を考え、語っているのだろうということが、ひしひしと伝わってきます」と強調する。原稿をなぞるのではなく、自分の言葉で語るからこそ、聞き手に自然に入ってくる。そうした在り方が、まさに「語れるリーダー」の姿だといえる。

大企業のマネジャーも同じである。部下に会社の方針をただ伝えるのではなく、自分自身はどうありたいのか、どんなチームをつくりたいのかを語れるかどうかが問われている。

情報があふれる時代、事実の羅列だけでは人は動かない。求められるのは「自分の言葉で、自分の未来を語ること」だ。準備し、振り返り、言葉を磨く。その積み重ねが、マネジャーとしての信頼を築き、組織を前進させる力となる。

昇格と同時に訪れる「話し方の壁」

「kaeka」には、多様な受講者が訪れる。経営者や政治家はもちろん、会社員、特に人事やマネジャー職の受講者が多いという。エンジニアや医師、士業といった専門職も少なくない。

受講のきっかけとして多いのは、マネジャーに就任したタイミングだ。エンジニアがマネジャーになると、技術力だけではなく「人をまとめる力」が求められる。しかし、その方法がわからず悩む人は多い。営業や士業でも同じ構造がある。

「最近の経営トレンドとして、ミッションやビジョンを明確にし、それを経営者やマネジャーが語れるかどうかが、採用や社員エンゲージメントの強さに影響します。しかし、実務中心だった人が急に“夢”を語らなくてはならなくなったときに困ってしまう人が多いようです」と(千葉氏)

このようなタイミングで、うまく話せなくなるとき、人がぶつかっている壁は三つある。

☑️ 語ることが浮かばない

「何を話せばいいのか」が見つからないケースだ。背景には、自分の経験や価値観を棚卸ししたことがなく、言葉にする素材が不足していることがある。

☑️ 思いはあるが恥ずかしくて語れない

本当は言いたいことがあるのに、「自分なんかが語っていいのか」という気持ちが勝ってしまう。結果として黙り込んでしまい、信頼を得る機会を逃してしまう。

☑️ 話しているのに伝わらない

熱意はあるのに、情報過多や整理不足で要点が相手に届かない。むしろ「長いだけ」という印象を与えてしまう。

これらはいずれも「話す力」の不足ではなく、「語るための準備」「フィードバックを受ける経験」「情報整理と取捨選択」の不足が背景にある。次章から三つの壁の越え方を紹介する。

語るための準備——ライフストーリーを掘り起こす

「語ることが浮かばない」と感じる人の場合、誰もが必ず語る素材を持っていることを認識することが重要だ。そこで有効なのがライフストーリーの棚卸しである。

幼少期から現在までの経験を振り返り、当時の出来事や感情を整理する。そうしたプロセスを通して、自分の価値観や仕事観の源流が見えてくる。人生の棚卸しをすることについて、仕事とは関係のない印象を抱く方もいるだろう。しかし、モチベーションや夢は自分の実体験や価値観から生まれていることも多い。まずは自分自身を振り返ることが有効な手段となる。

さらに重要なのは、それを2,000字程度のスクリプトにまとめ、暗記することである。暗記という行為は一見時代遅れのように思えるかもしれない。しかし、一度言葉を定着させれば、部下からの不意の質問にも、社外で理念を問われた場面にも対応できる。過去に暗記した言葉は、状況に応じて自然に引き出すことができるのだ。

千葉氏は「準備が九割」と語るが、話し方においても即興力は準備の積み重ねから生まれる。

「話した言葉はその場で消えてしまいます。だから『話す』という行為は、実は非常にシビアなコミュニケーションなのです。自分の中に言葉をストックし、何度も引き出して反復する。その積み重ねがボキャブラリーとなり、いざという時でも対応できるようになります」

「恥ずかしさ」を乗り越えるフィードバックの力

「思いはあるが恥ずかしい」と感じる人も多い。自分の言葉に価値があるのか不安で、声に出すのをためらってしまうのだ。

この壁を越えるには、他者からのフィードバックが突破口となる。研修や社内プレゼン、チームミーティングなどでアウトプットを共有し、「その言葉は響いた」「この表情が良かった」といった具体的な反応をもらうことで、マネジャー自身が気づきを得て、自信を積み重ねていける。他者から評価されることで、自分では取るに足らないと思っていた経験や感情が、語る価値のあるものだと実感できるのだ。

恥ずかしさを乗り越える方法として自己開示も有効だ。それついて、千葉氏はあるマネジャーの事例を紹介してくれた。

そのマネジャーが率いるチームの営業成績は会社で最下位だった。そこで彼は、「自己開示」を意識的に実践した。「自己開示」とは、自分の弱みや不得意をさらけ出すなど、できることもできないことも素直に話し、人間らしさを出して相手に頼ることだ。最初はためらいもあったが、結果的に部下が心を開き、半年後にはチームの成績が急伸し、社内表彰を受けるまでになった。

恥ずかしさは「慣れ」と「周囲の支え」で乗り越えられる。小さな場で話し、少しずつ手応えを得ることが、マネジャーとしての語る力を強化する近道となる。

マネジャーに必要な“伝える力”の鍛え方

「話しているのに伝わらない」と悩む人もいる。この場合、多くは次のようなパターンだ。

✅ 情報を詰め込みすぎて要点がぼやける

✅ 一文が長く、時間感覚を失ってしまう

✅ 相手や場面に応じた取捨選択ができていない

改善の第一歩は、「全部話しても相手は覚えていない」という前提を受け入れることだ。そのうえで、言いたいことを一つに絞り、相手にどう受け取ってほしいかを意識して構成する。加えて、一文を短く区切り、時間を意識して話す。こうしたスキルを習得するだけでも、伝わり方は格段に変わる。そして、「伝わらない状態」を越えた先にこそ、言葉がチームを動かす力になる。

実践できるトレーニング

話し方は単なるスキルではなく、チームビルディングの核心であると千葉氏は指摘する。正解のない時代において、マネジャーが「どこを目指すのか」「なぜそれを目指すのか」を自分の言葉で語れるかどうかが、組織の強さを左右するという。

掲げられたパーパスやビジョンをコピーしただけの言葉で語っても、人は動かない。自分の体験や価値観を通じた言葉に変換して初めて部下に届く。

マネジャーが今日からできる実践的なトレーニングについて、千葉氏はまず、自分の状態を知ることから始めようと、具体的な三つの行動を提案した。

自分の話し方を客観的に確認することは最初は辛い。自分の声や表情に耐えられないと感じる人は多い。しかし、繰り返すことで必ず改善の道が見えてくる。

実際に、千葉氏も自分のスピーチを今も毎回聞き、日々反省を繰り返しているという。一人で聞くこともあるが、あまりうまくいかなかったスピーチは他の人と一緒に聞くようにしているという。

「自分ひとりで聞くのが怖いからこそ、他の人も巻き込んで一緒に見ると最後まで見なくてはいけないという強制力になりますよ」

達人こそ、当たり前のように準備と振り返りを重ねているのだ。

リーダーが備えるべき視点

言葉の力は、経営者や著名なリーダーからも見て取れる。話し方においてリーダーシップに長けている人物の代表例として、千葉氏はトヨタ自動車・代表取締役会長の豊田章男氏を挙げる。

豊田氏は株主総会で「泣き虫社長だった」と赤裸々に語り、バッテリーEV戦略の発表では練習を重ねたスピーチを自ら披露した。自身の価値観や未来像を自らの言葉で丁寧に語る姿勢が特徴的だ。

千葉氏は「おそらく、人前で話す時にかなり練習されているのではないかと思っています。自分で話したい言葉を考え、語っているのだろうということが、ひしひしと伝わってきます」と強調する。原稿をなぞるのではなく、自分の言葉で語るからこそ、聞き手に自然に入ってくる。そうした在り方が、まさに「語れるリーダー」の姿だといえる。

大企業のマネジャーも同じである。部下に会社の方針をただ伝えるのではなく、自分自身はどうありたいのか、どんなチームをつくりたいのかを語れるかどうかが問われている。

情報があふれる時代、事実の羅列だけでは人は動かない。求められるのは「自分の言葉で、自分の未来を語ること」だ。準備し、振り返り、言葉を磨く。その積み重ねが、マネジャーとしての信頼を築き、組織を前進させる力となる。