相馬留美

2002年にダイヤモンド社に入社し、「週刊ダイヤモンド」編集部で記者となる。その後、フリーランスに転向。雑誌「プレジデントウーマン」や「週刊ダイヤモンド」などの経済メディアでフリーランス記者・編集者として携わる。また、複数の企業・NPOでオウンドメディアの編集長を務める。2024年12月に起業し、執筆活動をするとともに、事業会社のクリエイティブに関わる。空気は読めないけれど、人が好き。

マネジャーの話し方改善。話し方のプロが教える三つの方法

マネジャーに昇格した瞬間、最初に直面する課題の一つが「話し方」である。会議や全社会での発表、さらには1on1などの日常的な対話。立場が変われば、言葉に求められる役割は一気に重くなる。

これまでのように自分の成果を説明するだけでは不十分であり、チームをまとめ、未来を描き、部下のモチベーションを高めるための言葉が必要になるのだ。

では、マネジャーはどうすれば「語り上手」になれるのか。話し方トレーニングサービス「kaeka」を展開する株式会社カエカ代表取締役・千葉佳織氏に話を聞いた。

代表取締役15歳から弁論を始め、全国弁論大会3度優勝、内閣総理大臣賞受賞。2019年に株式会社カエカを設立、話し方トレーニングサービス「kaeka」の運営を行い、経営者や政治家、社会人に対してのトレーニングをこれまで7,000人以上に提供している。著書『話し方の戦略』は累計5万部を突破。

業務委託人材が真価を発揮する1on1実践法

マーケティングの高度化、複雑なプロダクト開発、AIを使った新規企画など、いまや社内人材だけではプロジェクトが回りづらい状況が広がっている。

こうした背景から、外部のプロ人材がプロジェクトに参画する機会は増えている。しかし、業務委託という雇用関係でも主従関係でもないからこそ、従来のマネジメントは通用しにくい。そのなかでエンゲージメントを高め、モチベーションを維持することは、チームの成果を大きく左右する。

この記事では、外部人材と信頼を築きながら成果を上げるためにマネジャーが取るべきアプローチを整理し、1on1の実践ヒントやチェックリストを紹介する。

「カタツムリ社員」の時代がやってきた ――頑張り方の多様性が組織を強くする

「静かな退職」や「カタツムリ女子」という言葉が注目される今、企業もマネジャーも“熱意”を前提としない働き方をどう受け止めるかが問われている。従業員の価値観やライフスタイルが多様化する中で、転勤廃止や社内副業制度など、生活との両立を重視した制度を導入する企業も増えている。

人口減少と労働力不足が進む中、「頑張り方の多様性」を組織の力に変えるために、マネジャーや企業は何をすべきか――。労働者の働き方に詳しいニッセイ基礎研究所 生活研究部 ヘルスケアリサーチセンター ジェロントロジー推進室 上席研究員・金明中氏の視点から探る。

金 明中

ニッセイ基礎研究所 生活研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任亜細亜大学都市創造学部特任准教授。独立行政法人労働政策研究・研修機構アシスタント・フェロー、日本経済研究センター研究員を経て、2008年9月ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月より現職。2022年4月より亜細亜大学都市創造学部特任准教授。

.webp)

「どうしたらいいですか?」には答えない。部下を"問いで育てる"1on1

あなたは、自分以外のマネジャーが行う1on1を見たことがあるだろうか。他の人と変わらないはずだ——。そう思い込んでいる人は意外と多いだろう。

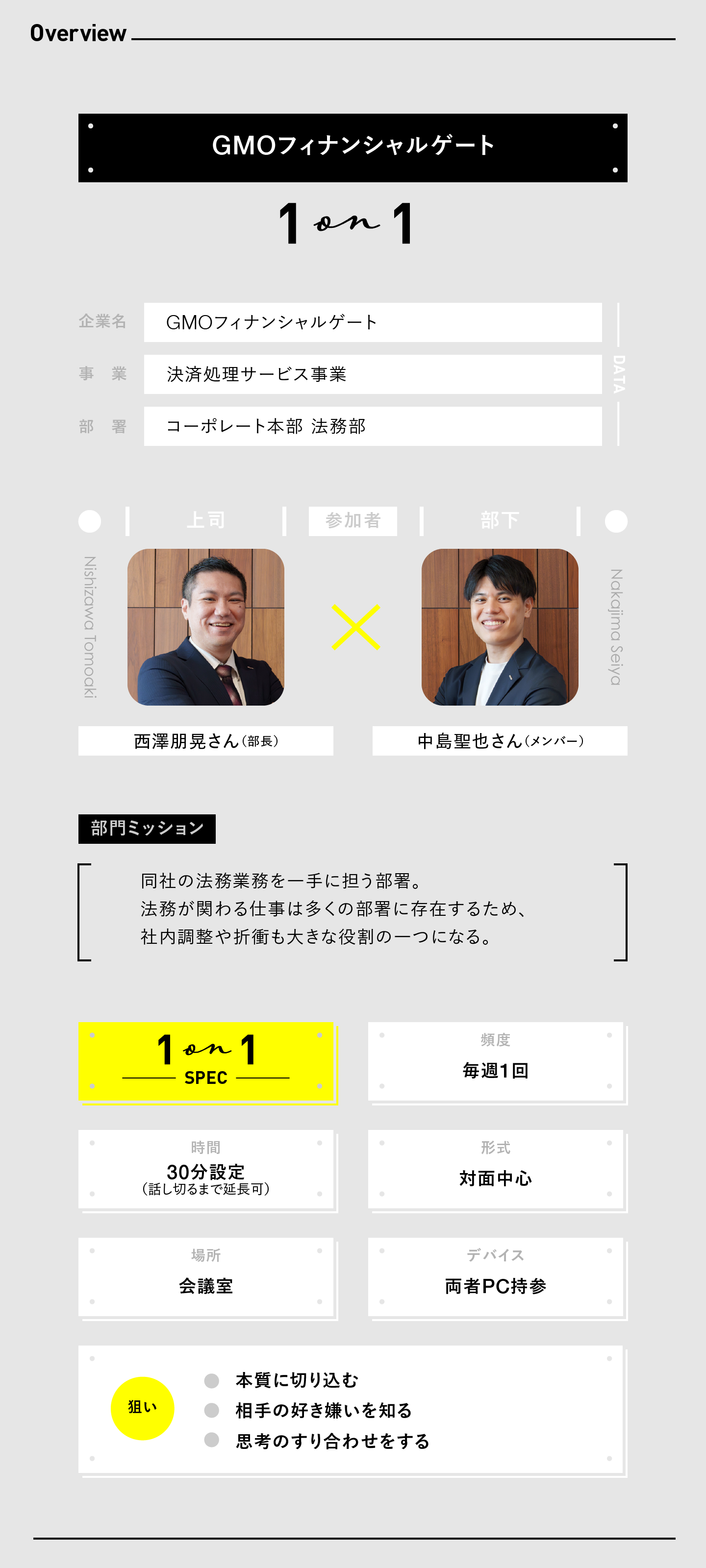

連載「となりの1on1」は、1on1を日常的に行い、「チームに良い影響を与えている」と部下からも評価されているマネジャーに、いつも通りの1on1を実演してもらう“突撃”企画である。さまざまな“隣人の1on1”を垣間見ることで固定観念が取り払われ、読者の1on1がより自由になることを目指している。

今回取材したのは、GMOフィナンシャルゲート 法務部 部長の西澤朋晃さん。最初は1on1に懐疑的だったが、約3年にわたり部下との対話を続けている。

その原動力は、「問いを重ね、思考を共に深めること」。答えを与えるのではなく、問いかけることで部下の思考を可視化し、再現性のある育成につなげている。西澤さんとその部下・中島聖也さんへのインタビューから、形だけではない“本質的な1on1”の実践と、そこから見えてくる組織づくりのヒントを探る。

切るな、つながれ。退職者も「資産」にするオフボーディングのマネジメント術

「辞めた人は裏切り者」——。そんな発想は、もはや時代遅れだ。終身雇用が当たり前だった時代、退職は“関係の終わり”を意味していた。だが今、キャリアの流動性が高まり、退職者との関係を切らない“オフボーディング”が注目されている。

「どう引き止めるか」よりも、「どう気持ちよく送り出し、どうつながりを残すか」が問われている。この記事では、人事やマネージャーが退職というプロセスにどのように向き合い、どのような意識と工夫が求められるのかを探っていく。

📖 memo「オフボーディング」

退職者の円滑な移行を支援するプロセス全般。手続きや引き継ぎに加え、キャリア相談や関係性の維持など、組織を離れる前後の包括的なサポートを含む。

マネジャーの仕事は変えられる──マネジメントを「機能」から再設計する六つのステップ~リクルートワークス研究所『マネジメントを編みなおす』から考える~(後編)

現場のマネジャーが疲弊している背景には、単なる業務量の増加やスキル不足ではなく、構造的な機能不全がある──。

前編では、この問題の本質を掘り下げ、改善には「役割」の再配分ではなく「機能」からマネジメントを捉え直すことが不可欠であることを明らかにした。しかし、組織に必要な「機能」をどう見極め、どのように再設計すればよいのか。

本記事では、リクルートワークス研究所が提示する六つの実践ステップを軸に、同所主任研究員・辰巳哲子氏の知見を交えながら、構造的な変革を実現する具体的方法論を紹介する。

“役割の見直し”では、もう足りない──マネジャーを苦しめる構造の正体~リクルートワークス研究所『マネジメントを編みなおす』から考える~(前編)

「マネジャーとはこうあるべきだ」——そうした理想にふりまわされ、現場を支えるマネジャーが、多忙と疲弊にさらされている。多くの企業がこの状況に危機感を覚え、マネジャーの役割や業務の見直しに着手しているものの、現場の抜本的な変化につながっていないのはなぜか。

リクルートワークス研究所による報告書『マネジメントを編みなおす』では、その原因を「機能」への視点が抜け落ちていることに求めている。本記事では、同報告書の調査内容と、本研究プロジェクトを主導した辰巳哲子氏(リクルートワークス研究所・主任研究員)へのインタビューをもとに、マネジメントの再定義に向けた視座を提示する。

退職を”次の関係の始まり”に変える 送り出しの作法

退職は、マネジャーにとって避けたい出来事のひとつかもしれない。だがそれは、必ずしも育成や信頼関係構築の失敗を意味するものではない。

キャリアの選択肢が多様化した今、退職は「関係の終わり」ではなく、「関係の再設計」の始まりとも言える。本人の意思が固まる前にどんな対話ができるか。退職が決まった後にどんな姿勢で送り出せるか。ここで、マネジャーの真価が問われる。

この記事では、「退職」を最後の育成機会と捉え、オフボーディングの段階ごとにマネジャーが果たすべき役割を考えていく。

📖 memo「オフボーディング」

退職者の円滑な移行を支援するプロセス全般。手続きや引き継ぎに加え、キャリア相談や関係性の維持など、組織を離れる前後の包括的なサポートを含む。

部下はなぜ学ばないのか? 日本企業のリスキリングがうまくいかないこれだけの理由

一人ひとりのスキルを起点に仕事や育成を考える「スキルベース組織」への転換が進む今、マネジャーに求められるのは「部下のリスキリングの伴走者」としての姿勢だ。

これまで単なる個人の自己啓発として捉えられていたリスキリングは、欧米式の企業戦略と密接に結びつく「組織的な取り組み」へと進化している。社員のスキルを見える化し、本人のキャリア志向と会社の方向性を接続する。その鍵を握るのが、マネジャーの日常的な1on1だ。

この記事では、リスキリングの第一人者であるジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表の後藤宗明氏のインタビューから、マネジャーがいかにして部下の成長と会社の未来をつなぐ存在になれるかを探る。

後藤 宗明(ごとう むねあき)

一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ代表理事 SkyHive Technologies 日本代表

2021年、日本初のリスキリングに特化した非営利団体、ジャパン・リスキリング・イニシアチブを設立。現在日本全国にリスキリングの成果をもたらすべく、政府、自治体向けの政策提言および企業向けのリスキリング導入支援を行う。

.webp)