小さな読書会が大きな対話を生む。組織に効くカルチャーデザイン

みんなで本を読み、感じたことを語り合う——。一見シンプルな「読書会」が、組織に大きな変化をもたらすことがある。創業初期から“読書会カルチャー”を実践してきたオシロ代表・杉山博一氏に、読書会がもたらす心理的安全性とチームビルディングの効果について聞いた。

1973年東京生まれ。世界一周後、アーティスト&デザイナーとして活動。30歳を機にアーティスト活動に終止符。起業、外資系IT企業の日本法人代表を経て、2017年オシロを創業。

創業期の“喧嘩”から始まった読書会

オシロが読書会を始めたきっかけは、創業初期のチームの衝突だった。初期メンバーの熱量は高く、議論が白熱して喧嘩のように見えることも多かった。「対話できる文化をつくらないと組織が壊れる」という危機感から、組織論の名著『学習する組織』(ピーター・センゲ著)を朝の30分を使って読み進める読書会を開始。「健全に議論できる文化」を作ることを目指し、感想をシェアしながら、本の内容を実践に移していった。

読み終えたときには、体験したことのない達成感に包まれ、チームの対話も劇的に改善した。この成功体験から変革理論のバイブル『U理論』(オットー・シャーマー著)の完読にも挑戦。以降、読書会は同社の仕組みとして定着している。

本を介することで生まれる心理的安全性

組織のありかたを発展段階で分ける「タックマンモデル」※では、ぶつかり合う『混乱期』を経ずに対話の質を高めることができないとされる。杉山氏は、「私たちは意見を戦わせる段階で読書会を行い、本を介して意見をぶつけ合ったことが非常に良かったのだと思います」と振り返る。

読書会の効能は、参加者が安心して意見を出し合える心理的安全性にある。本を題材に語ることで、意見の違いが個人への攻撃にならない。「この価値観は違う」と言われても、それは自分の人格ではなく「本の解釈」への指摘として受け止められる。

このクッションがあることで、自己開示のハードルは下がり、自然に多様な意見を認め合う空気が生まれる。対話文化を育てる上で、読書会は格好の練習場となるのだ。

オシロでは、読書会に参加する前提として、次の心構えを共有している。

こうした前提をあらかじめ示しておけば、知識をひけらかす場に変質することもない。むしろ、一人ひとりが安心して意見を持ち寄れる「対話の場」としての価値が高まり、読書会は組織における健全な文化づくりの基盤となっていく。

ゆるくてもOK 多様な読書会スタイル

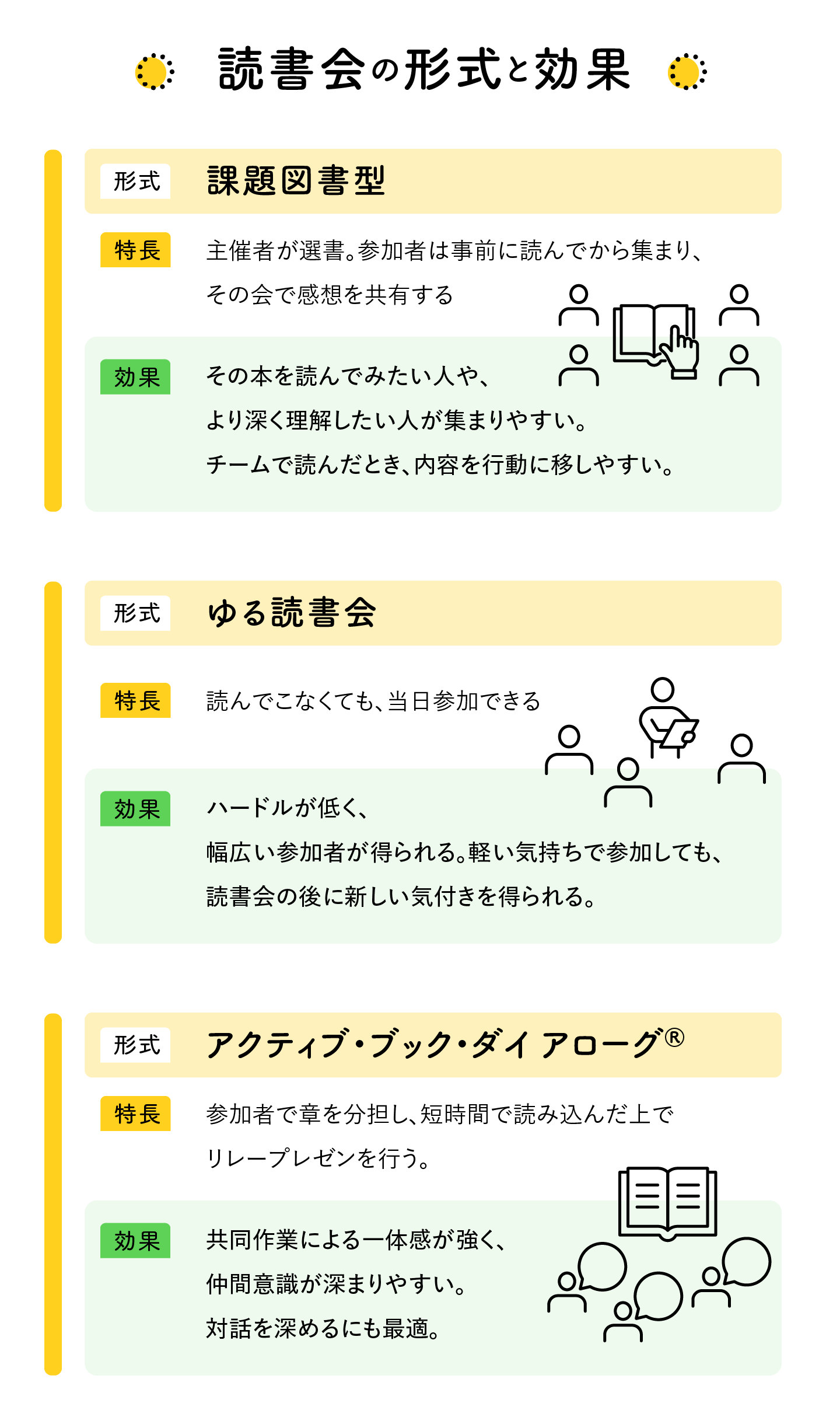

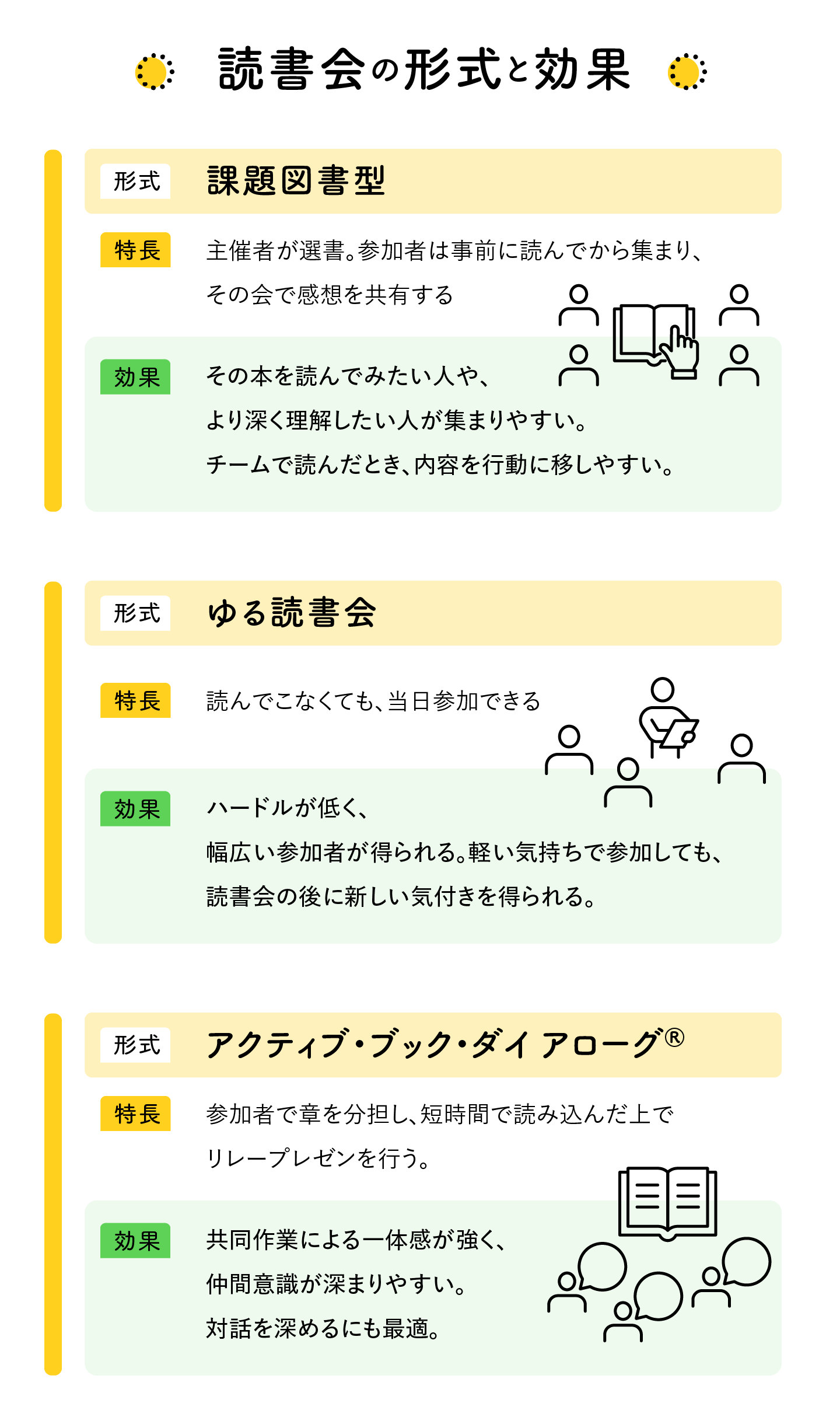

読書会のスタイルは一つではなく、目的や状況に応じて柔軟に設計できる。

📌 課題図書型

主催者が選書し、参加者は事前に読んでから集まる。感想を共有するという王道スタイルである。その本を読んでみたい人や、より深く理解したい人が集まりやすい。締切効果があるため「積読」が解消しやすく、読んだ内容を次の行動につなげようという意識も生まれる。

📌 ゆる読書会

読んでこなくても参加できる形式。たとえば、序章だけ当日みんなで読んでみる、というようにハードルを下げることで、参加者の裾野を広げられる。読書会の後、興味を持って本を買う人も出てくるなど、新しい気付きを得ることが目的になる。

📌 アクティブ・ブック・ダイアログ(ABD)

参加者で分担し、短時間で集中して読み込んだ上で、要約のリレープレゼンを行う。共同作業による一体感が強く、仲間意識が深まりやすい。対話タイムを長く取るのがおすすめだ。

いきなり高いハードルにして「読み切れなかった」という挫折を招くより、まずは「ゆる読書会」から始め、慣れてきたら徐々に難易度を上げていく方が継続しやすい。オシロの読書会でも、分厚い本の場合は目次だけを読んで「ここが面白そう」と語り合う会を開くこともある。感想を話すのが苦手な人には「オーディエンス」として参加できる仕組みも用意されている。

どのスタイルでも、対面かオンラインかといった形式にこだわらなくてもいい。大切なのは参加者の関心や組織の課題に合った方法を選び、読書を通じて対話を深めることなのだ。

本選びはカルチャーデザインだ

では、あなたが企業のマネジャーで、チームマネジメントを担っているとき、読書会をどのような場面で生かすことができるだろうか。

まず、組織作りや、カルチャーの醸成に生かすときに読書会は役立つ。このとき、なにより読書会でどんな選書をするかが重要だ。

たとえばいつもマネジャーが課題図書を選ぶとしよう。実はそれがメンバーから見るととっつきにくい本で、興味が持てないとなると、本来の目的である対話が生まれにくくなる。とはいえ、選書の全てを多数決にすると方向性がぼやけてしまう。三回に一回はマネジャーが選ぶ本、残りはメンバーの興味関心が高い本、といったバランスで設計するのが杉山氏のおすすめだ。

もう一つ、読書会が生かせる場面は、学ぶ楽しさを知り、継続する力を育てたいと考えるときだ。

一人では読み切れない分厚い本でも、仲間となら読み通せる。「読書会は読書の補助輪のようなもの」と杉山氏は言うが、読書会は「継続の仕組み」として機能し、参加者に達成感と学びをもたらしてくれる。

積読をしていた本を読むのもお勧めだ。杉山氏はメンバーに積読している本を尋ね、リスト化している。共通の本があれば、それを読書会の課題図書にセレクトし、みんなで積読を解消する。さらに、読み終えることができたら著者にアプローチし、社内でトークしてもらうよう働きかけるのだという。そんな循環が、「もっと本を読み、知識を深めよう」という動機につながり、学びに対する良い循環を生む。

1on1前の“地ならし”として

読書会は、1on1の前段階としても有効だ。いきなり上司と部下が一対一になり、「本音を語ろう」と言っても難しい。まずは本を媒介に価値観や関心を知った上で1on1を実施すれば、対話は格段に深まる。

杉山氏は、対話にはみんなそれぞれ物の見方がある、と言いながら、『学習する組織』を手に取った。

「『これは何か?』と尋ねたら、あなたは『学習する組織』という本の表紙だというでしょう。でも、私から見たら『英治出版 3500円』と書かれた本です。お互いが『こっちにはそう書いてある』と言い始めたら喧嘩になってしまうでしょう。そこで、『どうしてそう見えるのですか』と問い、自分がそう見えている理由を説明することで、互いの状況を理解する。対話とは、この“見え方の違いを共有すること”から始まるのです」

誰もが同じ視点で、同じ景色を見ているわけではない。大切なのは、同じものを見ているようで違うことを、理解することだ。組織で議論が噛み合わないのは、各自が違う面を見ているのに、自分の見え方だけを主張するからだ。読書会では、同じ本の同じページを読んでも解釈が違う。その違いを楽しむうちに、相手の視点を理解する習慣が身につく。

相手を良く知りたいと考えたときに、読書会をすることが効果的な場面もある。たとえば自分の部署に新入社員が入ってきたり、異動で新しいメンバーが加入したりしたとき、読書会を開いてその人に好きな本を選んでもらうのも、その人を知る良いきっかけになる。

読書会は単なる勉強会ではない。本を媒介に「安心して話せる場」をつくり、組織に対話文化を根付かせるための仕組みである。そしてマネジャーにとっては、チームの心理的安全性を高め、1on1をより効果的にする“地ならし”の場となる。

組織の関係性を深めるのは、特別な施策ではなく、日常の小さな実践だ。読書会はその第一歩として、シンプルでありながら大きな力を発揮するだろう。

創業期の“喧嘩”から始まった読書会

オシロが読書会を始めたきっかけは、創業初期のチームの衝突だった。初期メンバーの熱量は高く、議論が白熱して喧嘩のように見えることも多かった。「対話できる文化をつくらないと組織が壊れる」という危機感から、組織論の名著『学習する組織』(ピーター・センゲ著)を朝の30分を使って読み進める読書会を開始。「健全に議論できる文化」を作ることを目指し、感想をシェアしながら、本の内容を実践に移していった。

読み終えたときには、体験したことのない達成感に包まれ、チームの対話も劇的に改善した。この成功体験から変革理論のバイブル『U理論』(オットー・シャーマー著)の完読にも挑戦。以降、読書会は同社の仕組みとして定着している。

本を介することで生まれる心理的安全性

組織のありかたを発展段階で分ける「タックマンモデル」※では、ぶつかり合う『混乱期』を経ずに対話の質を高めることができないとされる。杉山氏は、「私たちは意見を戦わせる段階で読書会を行い、本を介して意見をぶつけ合ったことが非常に良かったのだと思います」と振り返る。

読書会の効能は、参加者が安心して意見を出し合える心理的安全性にある。本を題材に語ることで、意見の違いが個人への攻撃にならない。「この価値観は違う」と言われても、それは自分の人格ではなく「本の解釈」への指摘として受け止められる。

このクッションがあることで、自己開示のハードルは下がり、自然に多様な意見を認め合う空気が生まれる。対話文化を育てる上で、読書会は格好の練習場となるのだ。

オシロでは、読書会に参加する前提として、次の心構えを共有している。

こうした前提をあらかじめ示しておけば、知識をひけらかす場に変質することもない。むしろ、一人ひとりが安心して意見を持ち寄れる「対話の場」としての価値が高まり、読書会は組織における健全な文化づくりの基盤となっていく。

ゆるくてもOK 多様な読書会スタイル

読書会のスタイルは一つではなく、目的や状況に応じて柔軟に設計できる。

📌 課題図書型

主催者が選書し、参加者は事前に読んでから集まる。感想を共有するという王道スタイルである。その本を読んでみたい人や、より深く理解したい人が集まりやすい。締切効果があるため「積読」が解消しやすく、読んだ内容を次の行動につなげようという意識も生まれる。

📌 ゆる読書会

読んでこなくても参加できる形式。たとえば、序章だけ当日みんなで読んでみる、というようにハードルを下げることで、参加者の裾野を広げられる。読書会の後、興味を持って本を買う人も出てくるなど、新しい気付きを得ることが目的になる。

📌 アクティブ・ブック・ダイアログ(ABD)

参加者で分担し、短時間で集中して読み込んだ上で、要約のリレープレゼンを行う。共同作業による一体感が強く、仲間意識が深まりやすい。対話タイムを長く取るのがおすすめだ。

いきなり高いハードルにして「読み切れなかった」という挫折を招くより、まずは「ゆる読書会」から始め、慣れてきたら徐々に難易度を上げていく方が継続しやすい。オシロの読書会でも、分厚い本の場合は目次だけを読んで「ここが面白そう」と語り合う会を開くこともある。感想を話すのが苦手な人には「オーディエンス」として参加できる仕組みも用意されている。

どのスタイルでも、対面かオンラインかといった形式にこだわらなくてもいい。大切なのは参加者の関心や組織の課題に合った方法を選び、読書を通じて対話を深めることなのだ。

本選びはカルチャーデザインだ

では、あなたが企業のマネジャーで、チームマネジメントを担っているとき、読書会をどのような場面で生かすことができるだろうか。

まず、組織作りや、カルチャーの醸成に生かすときに読書会は役立つ。このとき、なにより読書会でどんな選書をするかが重要だ。

たとえばいつもマネジャーが課題図書を選ぶとしよう。実はそれがメンバーから見るととっつきにくい本で、興味が持てないとなると、本来の目的である対話が生まれにくくなる。とはいえ、選書の全てを多数決にすると方向性がぼやけてしまう。三回に一回はマネジャーが選ぶ本、残りはメンバーの興味関心が高い本、といったバランスで設計するのが杉山氏のおすすめだ。

もう一つ、読書会が生かせる場面は、学ぶ楽しさを知り、継続する力を育てたいと考えるときだ。

一人では読み切れない分厚い本でも、仲間となら読み通せる。「読書会は読書の補助輪のようなもの」と杉山氏は言うが、読書会は「継続の仕組み」として機能し、参加者に達成感と学びをもたらしてくれる。

積読をしていた本を読むのもお勧めだ。杉山氏はメンバーに積読している本を尋ね、リスト化している。共通の本があれば、それを読書会の課題図書にセレクトし、みんなで積読を解消する。さらに、読み終えることができたら著者にアプローチし、社内でトークしてもらうよう働きかけるのだという。そんな循環が、「もっと本を読み、知識を深めよう」という動機につながり、学びに対する良い循環を生む。

1on1前の“地ならし”として

読書会は、1on1の前段階としても有効だ。いきなり上司と部下が一対一になり、「本音を語ろう」と言っても難しい。まずは本を媒介に価値観や関心を知った上で1on1を実施すれば、対話は格段に深まる。

杉山氏は、対話にはみんなそれぞれ物の見方がある、と言いながら、『学習する組織』を手に取った。

「『これは何か?』と尋ねたら、あなたは『学習する組織』という本の表紙だというでしょう。でも、私から見たら『英治出版 3500円』と書かれた本です。お互いが『こっちにはそう書いてある』と言い始めたら喧嘩になってしまうでしょう。そこで、『どうしてそう見えるのですか』と問い、自分がそう見えている理由を説明することで、互いの状況を理解する。対話とは、この“見え方の違いを共有すること”から始まるのです」

誰もが同じ視点で、同じ景色を見ているわけではない。大切なのは、同じものを見ているようで違うことを、理解することだ。組織で議論が噛み合わないのは、各自が違う面を見ているのに、自分の見え方だけを主張するからだ。読書会では、同じ本の同じページを読んでも解釈が違う。その違いを楽しむうちに、相手の視点を理解する習慣が身につく。

相手を良く知りたいと考えたときに、読書会をすることが効果的な場面もある。たとえば自分の部署に新入社員が入ってきたり、異動で新しいメンバーが加入したりしたとき、読書会を開いてその人に好きな本を選んでもらうのも、その人を知る良いきっかけになる。

読書会は単なる勉強会ではない。本を媒介に「安心して話せる場」をつくり、組織に対話文化を根付かせるための仕組みである。そしてマネジャーにとっては、チームの心理的安全性を高め、1on1をより効果的にする“地ならし”の場となる。

組織の関係性を深めるのは、特別な施策ではなく、日常の小さな実践だ。読書会はその第一歩として、シンプルでありながら大きな力を発揮するだろう。