組織を動かす

なぜ「正論」に人は心を閉ざすのか。反対派を味方に変える「伝え方」の極意

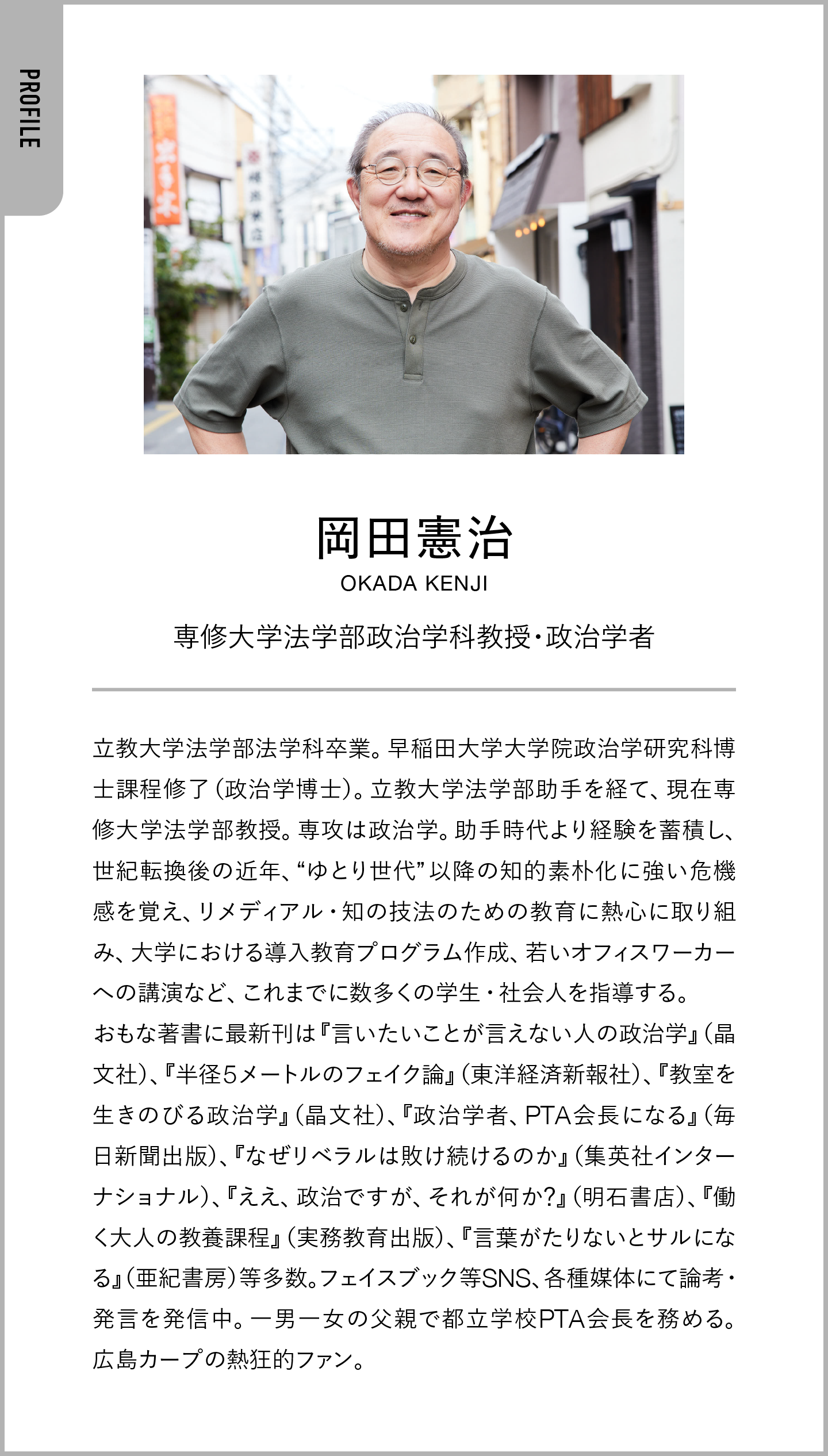

息子が通う小学校のPTA会長を3年間務めた政治学者・岡田憲治氏。民主主義の研究者による「フィールドワーク」は、机上の世界と現実の差を痛感する経験となった。その様子は著書『政治学者、PTA会長になる』(毎日新聞出版)で赤裸々に綴られている。

徹底した前例主義、強力な人間関係の磁場——「魔界」とも評されるPTAで、組織改革を唱える岡田氏の「正論」はPTAメンバーから猛反発を受けた。挫折を経た岡田氏は「その場の理(ルール)」への理解を深め、PTAメンバーや学校関係者らと、時に情熱的に、時にアクロバティックに対話を重ねていく。

今回、当時の経験をユーモアを交えながら振り返る岡田氏に合意形成の本質を尋ねた。その答えは、シンプルながら、現代のビジネスリーダーには不可欠と言えるものだった——。

.webp)

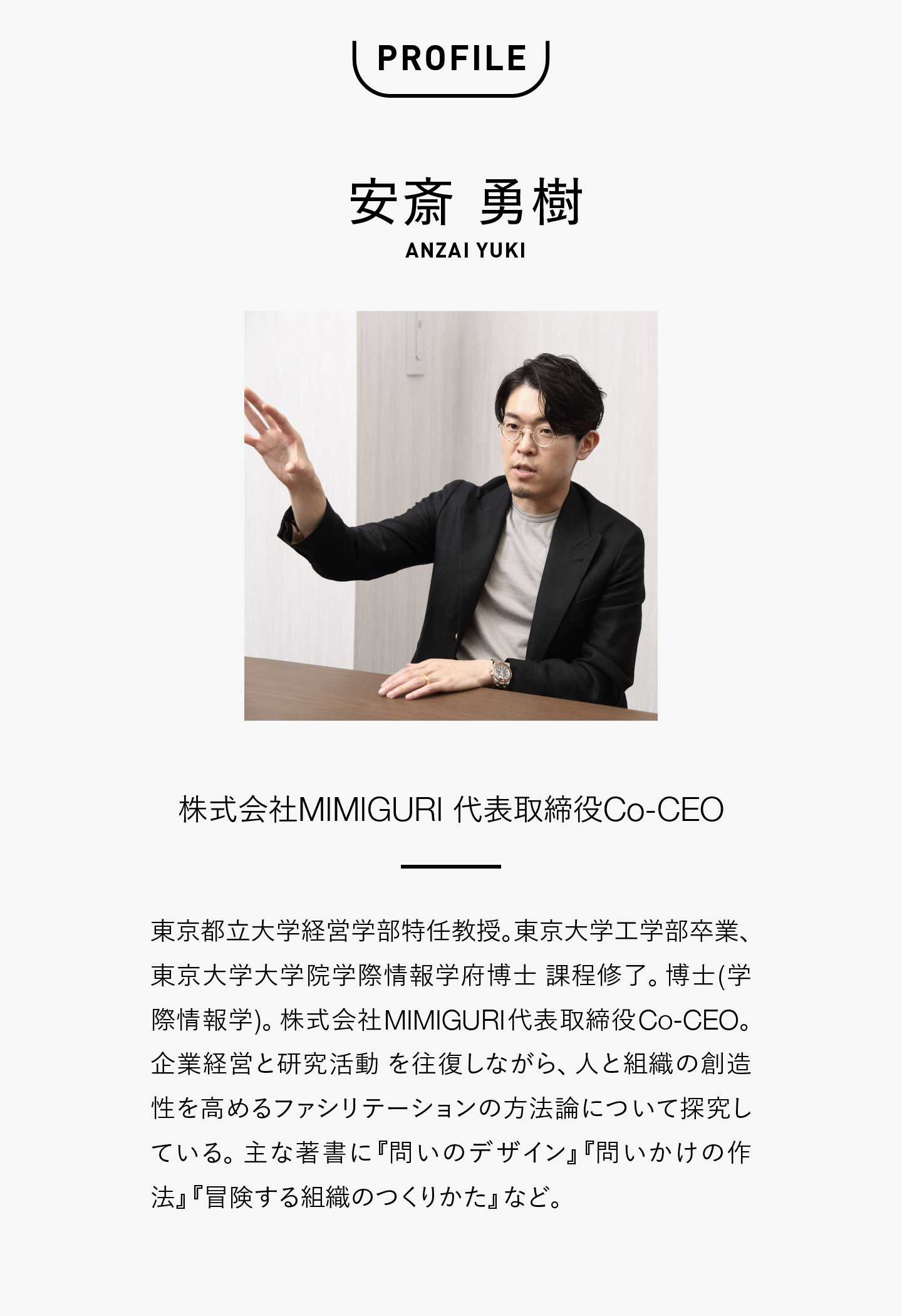

合意形成は遅らせろ。MIMIGURI安斎氏が教える「本質的な納得」のつくり方

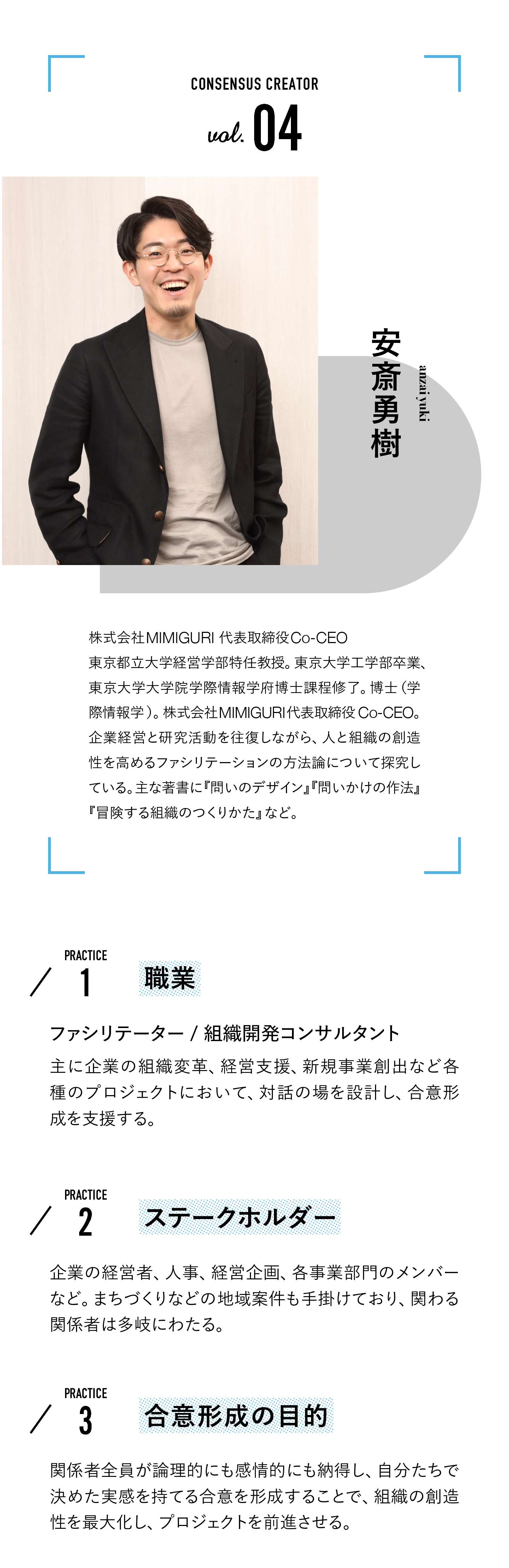

「合意を形成するだけなら簡単です。誰にでもできますよ」——。経営コンサルティングファーム「MIMIGURI」共同代表の安斎勇樹氏は、そう語る。意味深な発言の裏にあるのは、対話が空洞化することへの警鐘だ。

理想のゴールは、すべての参加者が「自分たちで決めた」という実感を得られること。その目標に向けて、安斎氏は議論のプロセスを緻密にデザインしている。

日本を代表するウォッチブランド「CITIZEN」のデザインアイデンティティ構築プロジェクトを例に、「納得感が高い対話を生み出す方法」を解説してもらった。

なぜ 「器」が大きい人は、合意形成がうまいのか。永田町・霞が関から学ぶ対話の核心

相手に“憑依”する——。PoliPoli代表取締役CEOの伊藤和真氏は、合意形成の極意をそう語る。

政策プラットフォーム「PoliPoli」を核に、政治・行政と企業・生活者を結ぶ事業を展開する。例えば、企業が直面する市場の規制や制度の壁を「解決すべき社会課題」と捉え直し、政治家や官僚と対話しながら、ルール変更の後押しや新たな事業機会の創出を支援している。

永田町・霞が関の現場で、多様な当事者が議論できる「場」を整え、合意形成を後押しする。そんな伊藤氏の実践からは「対話に不可欠な条件」が見えてきた——。

.webp)

チーム全員が幸福であることが成果を最大にする。ゆめみCHRO太田氏が語る“関係性のマネジメント”

ティール組織の実践企業として知られる株式会社ゆめみ。

全員CEO制や助言プロセスなど、自律を支える仕組みを取り入れてきたが、その根底にあるのは「関係性をどう築くか」という問いである。コーチング専門部隊の設置、リモートから出社への転換、そして2025年に始まった1on1制度——。

同社CHROの太田昂志氏は、試行錯誤の末に見出したのは「聴くこと」ではなく「関係性を機能させること」だと語る。幸福と成果を両立させるチームをいかに設計するのか。その思想と実践を聞いた。

株式会社ゆめみ 上席執行役員CHRO

システムインテグレーター等を経て、株式会社ゆめみに入社。CHRO、取締役、上席執行役員を歴任し、DX・内製化支援の分野でリーディングカンパニーとしての成長に貢献。「働きがいのある会社」アワード各賞の受賞にも導いた。共著に『職場を上手にモチベートする科学的方法 無理なくやる気を引き出せる26のスキル』(ダイヤモンド社)がある。

仕事体験の「意味づけ」を設計せよ。キャリア自律とエンゲージメント向上を両立させる鍵

「従業員のキャリア自律が進むと、転職してしまうのでは」。多くの企業で聞かれる懸念です。

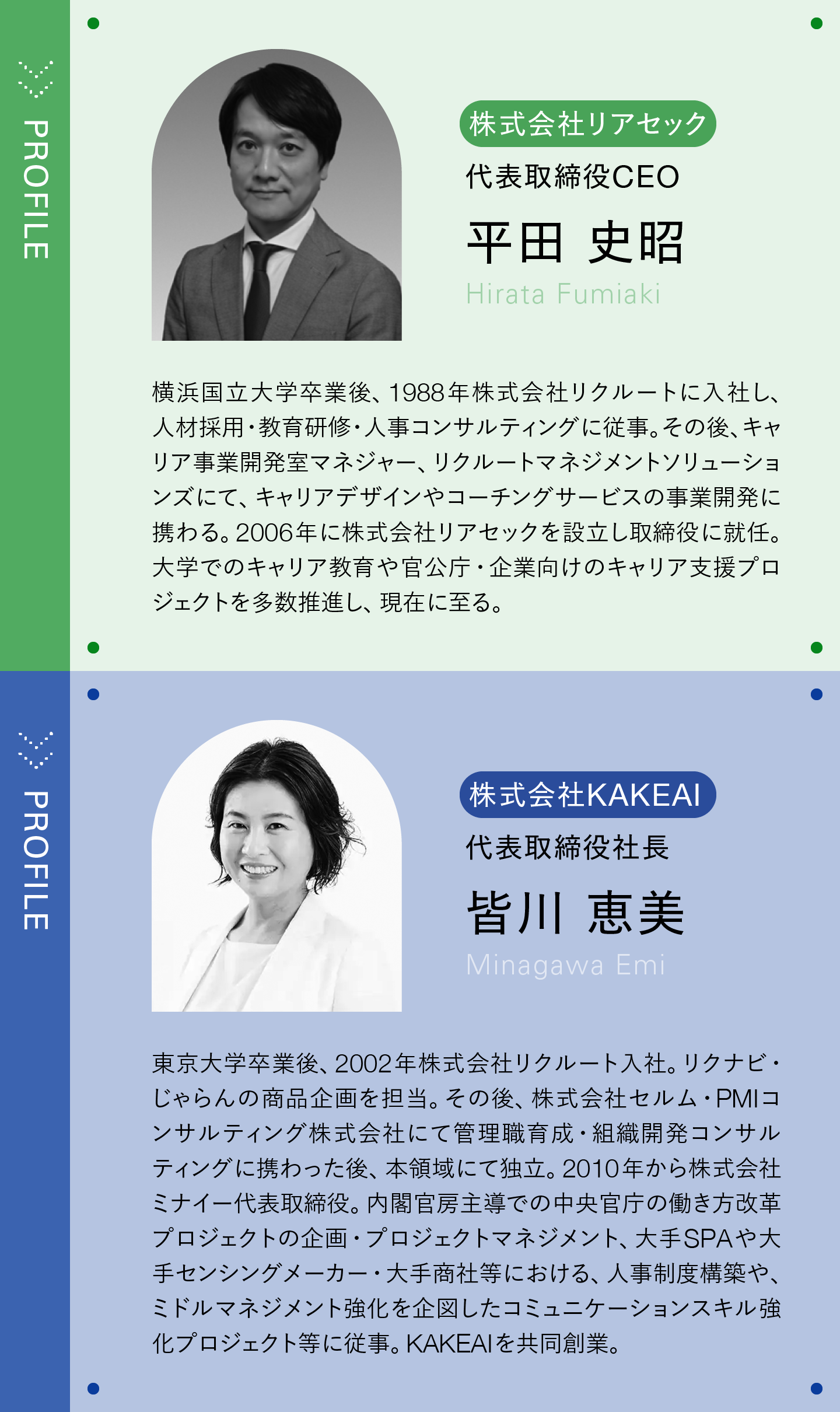

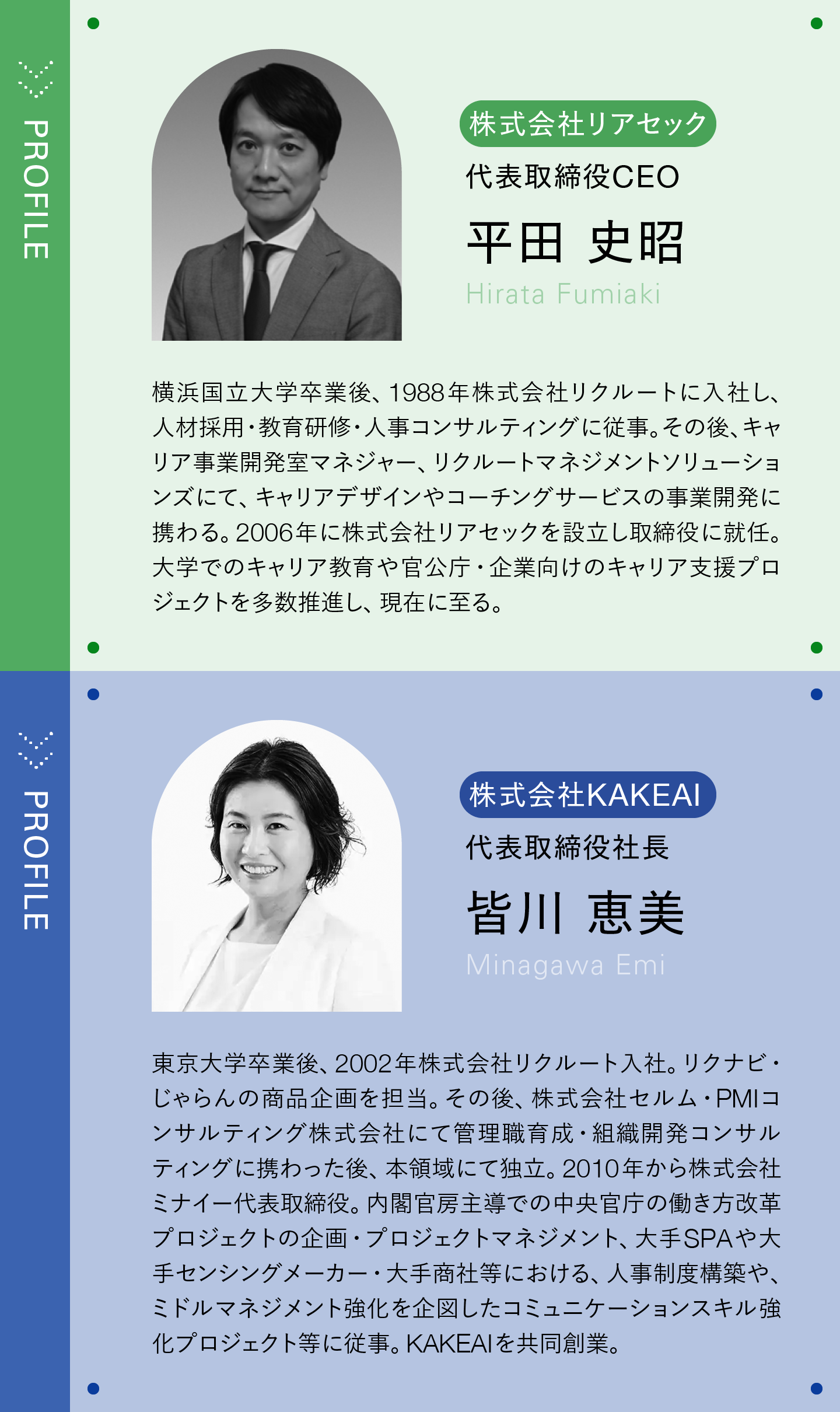

しかし、2025年10月3日に開催された、株式会社リアセックと株式会社KAKEAIの共催セミナーで、この懸念が誤解であることがデータで示されました。

登壇した平田史昭氏(リアセック代表取締役CEO)と皆川恵美氏(KAKEAI代表取締役社長)が語った核心は、仕事体験の設計です。これがキャリア自律とエンゲージメントを両立させる鍵となります。

アセスメントツールと1on1を組み合わせた具体的な実践手法から、測定を体験価値に変える人材育成の設計を紹介します。

どう測り、どう活かすか。キャリア自律を促す効果測定と1on1実践法

従業員のキャリア自律の促進が企業共通の課題となる中、施策の効果をどう測定するのか、測定したデータをどう活用するのか、といった実務的な悩みを抱える人事担当者は少なくありません。

2025年9月26日に開催された株式会社リアセックと株式会社KAKEAIの共催セミナーでは、科学的アセスメントを用いた測定方法から1on1での具体的な活用法まで、実践的な知見が共有されました。

登壇した平田史昭氏(リアセック代表取締役CEO)と皆川恵美氏(KAKEAI代表取締役社長)の講演から、測定データを現場の行動変容につなげる人材育成の設計手法を紹介します。

“発信”から“関係構築”へ。PRの第一人者が語る、対話と倫理のマネジメント

SNSやAIによって情報があふれ、発信のスピードばかりが重視される。そんな時代に、マネジャーはどうすれば信頼を保ち、組織を健全に動かし続けられるのか。

「組織を動かす出発点は、必ず対話にあります」と語るのは、パブリック・リレーションズ(PR)の第一人者、井之上喬氏だ。企業広報の黎明期から日本のPR研究と教育を牽引し、政官財にわたる数多くの危機対応や広報戦略を支援してきた人物でもある。信頼を“発信”ではなく“関係構築”によって育むために、今のマネジャーに求められることとは。井之上氏の言葉から、そのヒントを探る。