【社員のタイプ別】「静かな退職」への現実的マネジメント術

辞めるわけではないが、仕事への意欲を失い、必要最低限の業務しかしなくなる──。そんな「静かな退職(Quiet Quitting)」が組織課題として注目されている。黙って与えられた仕事だけをこなす姿勢は、短期的には問題が表面化しづらいが、放置すればチームの熱量を奪い、組織の推進力を損なうリスクがある。

働き方の多様化やキャリア観の変化を背景に、「静かな退職」に至る理由は一様ではなくなっている。マネジャーは、こうしたメンバーとどう向き合えばいいのか。必要なのは、価値観を否定せず、現実的な対話と実務的な工夫によって、チーム全体の熱量を維持することだ。この記事では、その考え方と具体的なアプローチを提案する。

増える「静かな退職」

「静かな退職」が増えている。「静かな退職」とは、会社を辞めるのではなく、仕事に対する熱意やモチベーションを低下させ、必要最低限の業務のみをこなす働き方を指す。企業に明確な不満を表明するわけではなく、与えられた業務は粛々とこなすが、それ以上の関与には線を引き、キャリアアップや自己成長も望まない。

海外でも“Quiet Quitting”の動きは広がっており、米ギャラップ社の2022年の調査によると、アメリカでは全労働者の5割超がこの状態にあるとされている。「今に始まったことではない」と感じる読者もいるかもしれないが、むしろ従業員を取り巻く社会環境が大きく変化していると捉えるべきだ。

たとえば、人的資本経営が企業価値の評価に影響するようになり、その定量化を目的にエンゲージメントスコアが重要な指標として導入されている。エンゲージメントサーベイを実施した際、「静かな退職」状態の社員のスコアが押し下げ要因となるのは、疑いようがないだろう。

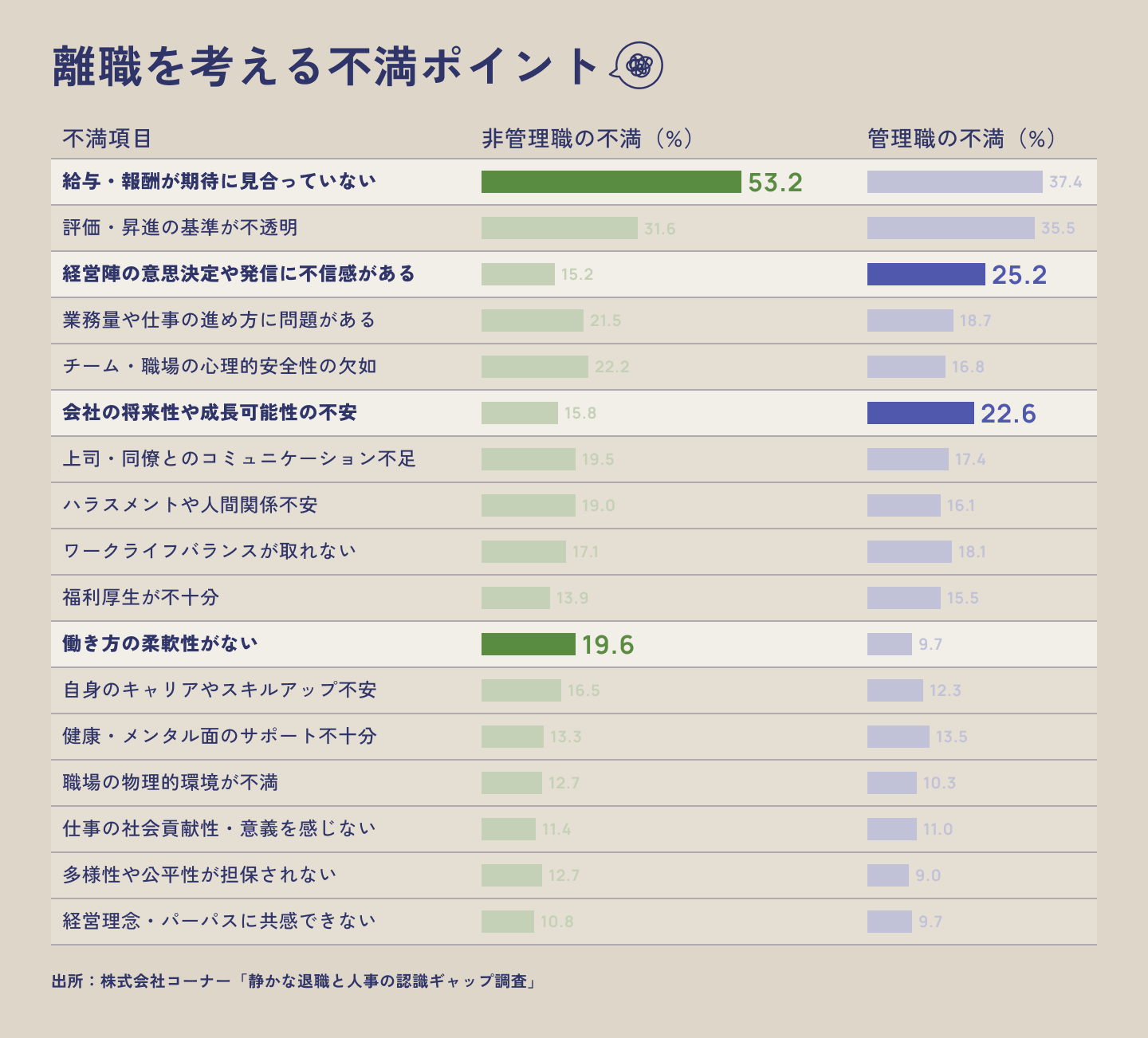

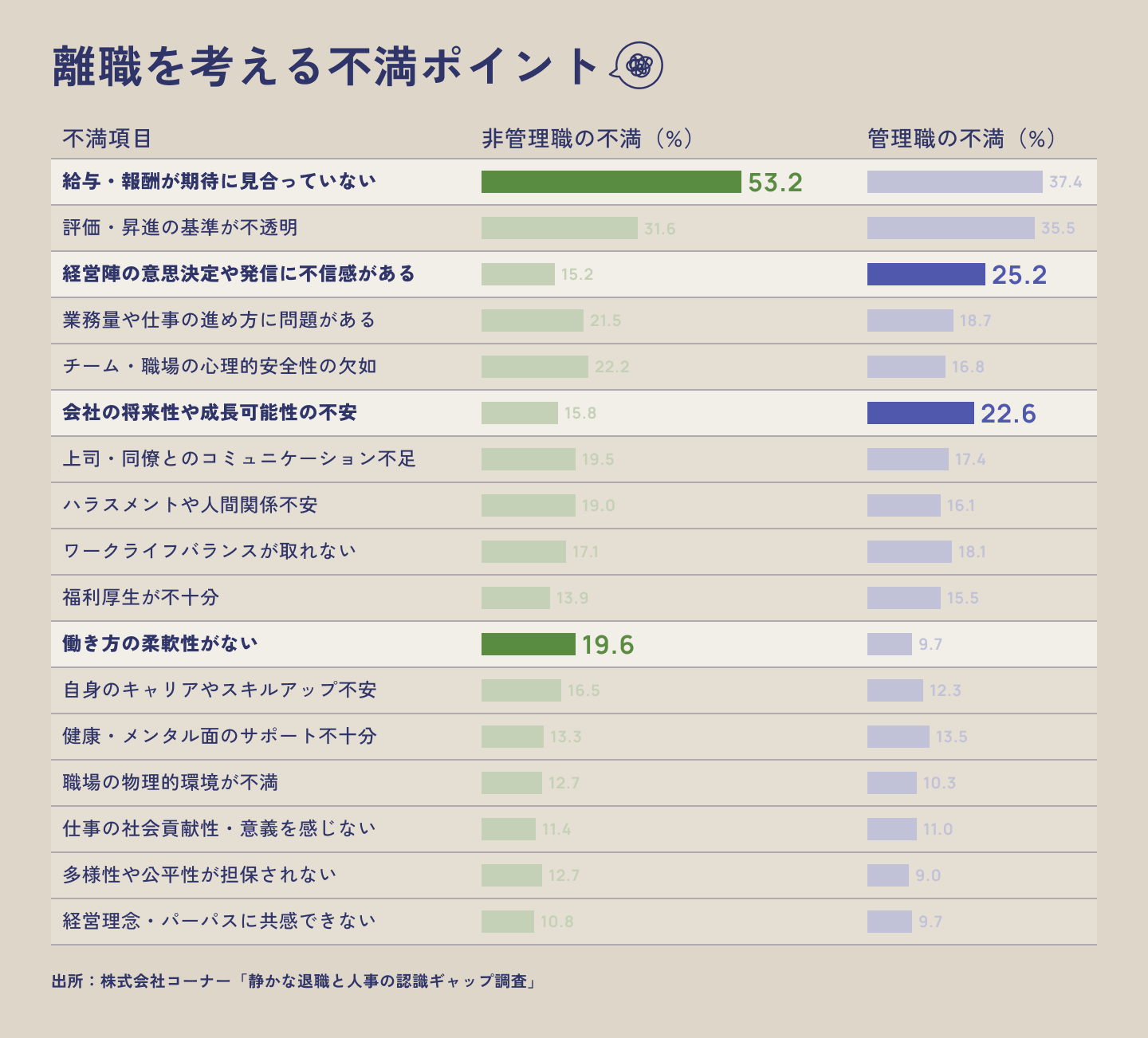

なぜ人は「静かな退職」に至るのか。株式会社コーナーの調査によると、非管理職では「給与・報酬が期待に見合っていない」「働き方の柔軟性がない」ことが主な理由とされる。一方、管理職層では「経営陣の意思決定や発信への不信感」「会社の将来性や成長可能性への不安」が、“退職”のきっかけとして挙げられている。

組織が困るのは「熱量の低下」

「静かな退職」は企業にどのような影響をもたらすのだろうか。エンゲージメントスコアの低下など定量的な影響も考えられるがそれ以上に深刻なのは、チーム全体への波及効果である。

「静かな退職」状態の社員の問題は、成果不足ではない。「言われたことしかやらない」という消極的な姿勢が明確に現れ、それが周囲に伝染することにある。「私はこれ以上やることを増やしたくありません」と明言する社員がいれば、周囲のメンバーもその空気に流され、挑戦への意欲が鈍っていく。企業が未来に向かって変化を志向するとき、「やることはやっているから」と業務をタスクとして捉える社員が増えてしまえば、組織全体の推進力は大きく損なわれる。

この問題が厄介なのは、短期的には表面化しづらいことだ。極論すれば、社員がグレードに見合った業務をきちんとこなしていれば、即座に支障が出るわけではない。だが、長期的には組織の成長基盤が徐々に弱体化していく。

この問題への対処は容易ではない。パーパスやMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を示すことはできても、「静かな退職」状態の社員にとって、それらは関心の外にあることが多い。理念への共感だけで意欲を引き出すのは難しいのが現実だ。

保険営業のように「努力が報われる」仕組みで自律性を引き出す例もあるが、個人プレーだけでは組織全体の課題は解決できない。だからこそマネジャーには、個人の自律性を促しつつ、チームとしてアウトプットを最大化する仕組みを整えることが求められている。仕事を"自分ごと"として捉えず、与えられた範囲だけで完結させようとする人たちを、どう巻き込むか。それこそが企業にとっての大きな課題である。

📕関連記事

・成長意欲ゼロ」が「組織の主力」へ! 若手を劇的に変える上司の”質問力”の正体

「静かな退職」には二つのタイプがある

では、具体的にどう巻き込んでいけばよいのか。マネジャーが日常業務の中で「こういう仕事に取り組んでみては?」と提案しても、「いえ、大丈夫です」とあっさり断られてしまうだろう。彼らはマネジャーからの介入を極力避けたいと考えているからだ。重要なのは、相手がなぜそうした状態にあるのかを理解することである。1on1など対話の機会を設けて、まずは相手の心の内を知ることから始める必要がある。

ただし、やみくもに対話を始めても効果は期待できない。「静かな退職」状態の社員には異なる背景があり、それぞれに適したアプローチが必要だからだ。

「静かな退職」状態の社員には、大きく分けて二つのタイプがある。

😊 話せるタイプ:仕事と私生活を明確に分けたいというスタンスを自覚的に持っている

🤐 話せないタイプ:評価や制度への不信感などから、心を閉ざしている

まずは、相手がどちらのタイプなのかを見極めよう。「仕事とプライベートのバランスはどう考えていますか?」「今のパフォーマンスをどう受け止めているか、教えてもらえますか?」といった問いかけが参考になる。

話せるタイプへのアプローチ:少しずつ巻き込む

「話せるタイプ」は、「仕事とプライベートは2:8の割合で生きていきたい」「この程度の成果で十分と考えています」など与えられた業務を最低限こなせばよいという考え方を持っているケースが多い。チームへの貢献について尋ねても、「自分に与えられたことをこなすのが仕事だと考えています」と答える可能性が高い。

こうしたタイプに「その働き方ではダメだ」「それでは成長できない」と頭ごなしに否定するのは逆効果だ。重要なのは、小さな行動でもいいので、会社の方向性に少しずつ巻き込んでいくことである。

たとえば、1on1の中で「タスクをきちんとこなすことにこだわりがあるんですね」と相手の価値観をまず受け止めたうえで、「現在、会社としてはこういう方向を目指しています。それについてあなたはどう関わっていけそうですか?」と投げかけてみる。そこから、一つずつ試せる選択肢を一緒に探っていくのだ。

変化はすぐには生まれない。しかし、「マネジャーがそこまで言うなら、10個のうち一つくらいはやってみようか」と、少しずつ行動に移してくれることもある。マネジャーが部下の成長を願って誠実に向き合い続けることが、相手の変化を引き出すことにつながるのだ。

話せないタイプへのアプローチ:業務の一部として“貢献”を組み込む

「話せないタイプ」は、「自分の仕事が正しく評価されていない」と感じ、心を閉ざしているケースが多い。役職面では年下に追い越され、自分の昇進はもう見込めない。これ以上努力しても報われない——。そうした思いが積み重なり、「静かな退職」状態に至っているのだ。

彼らには、「自分には評価されるべきスキルや経験がある」という自負がある。しかし、会社が評価軸として重視するのは、本人が得意としていない別の能力だったりする。つまり、本人が評価されたいポイントと、会社が求めるものとの間にズレがあるのだ。その結果、会社からの期待に対して「勝手にやるべきことを引き上げられた」と感じてしまうことがある。

こうした「評価されていない」という感覚は、入社時と現在で会社が求める能力が変化した場合に生まれやすい。たとえば、技術者として専門性を磨いてきた人がいつの間にかマネジメント力も求められるようになったり、一般職や契約社員として定型業務を担当していた人が正社員化に伴って企画力や主体性まで期待されるようになったり。本人にとっては「入社時の話と違う」と感じられるため、「なぜ今さらそんなことを求められるのか」と戸惑う気持ちが強まりやすい。

本来であれば、こうしたケースこそ丁寧な対話が必要だ。しかし、実際には「それを話し合う必要がありますか?」と、マネジャーの問いかけ自体を拒絶されることもある。

このような「話せないタイプ」に対しては、“マスト”として関わる姿勢が求められる。すなわち、「組織に貢献すること」も業務の一部だという前提に立ち、あいまいな期待ではなく、貢献行動を小さくチャンク化して伝えることが効果的だ。

たとえば、「この業務の中で○○くらいの範囲で貢献してください」「この会議では必ず1回は発言してください」といった、明確で実行可能なタスクとして提示する。本人の状態に応じて、無理のない範囲で“やるべきこと”として伝えることが、チーム全体への悪影響を最小限に抑える現実的な手法となる。

📕関連記事

・「やりたいことがない」部下が変わる ―― 上司のための戦略的キャリア開発術」

「チームの熱量維持」という現実的なマネジメント目標を

マネジャーは「静かな退職」という選択を一つの価値観として理解しつつ、周囲に悪影響を及ぼさないこともチームで働く者の責任であることをそのメンバーに共有すべきだろう。

ただし、すべての社員をエンゲージメントの高い状態に引き上げようと背負い込んでいては、心身が持たない。マネジャーは、ピープルマネジメントをしながらパフォーマンスマネジメントも担い、さらにチーム全体のパフォーマンスを引き上げることまで求められる。そのすべてを完璧にやりきるのは、“奇跡”に近いほど困難な仕事だ。

現実的に目指すべきは、チーム全体の熱量を維持することである。「静かな退職」の背景には多層的で複雑な要因がある。対話を通じて彼らの価値観や仕事観を理解し、それを基に「チームに悪影響を及ぼさない最低ライン」を明確にし、それを維持することが重要だ。チームを安定的に維持すること自体が、十分に価値ある成果なのである。

📕あわせて読みたい

・退職は「ステージチェンジ」の時代へ──令和の“辞める”を考える

・なぜあなたは信頼されないのか? 部下との「関係修復」入門

・やりたいことが見つからない……自分のキャリアを探すために上司を巻き込む方法

増える「静かな退職」

「静かな退職」が増えている。「静かな退職」とは、会社を辞めるのではなく、仕事に対する熱意やモチベーションを低下させ、必要最低限の業務のみをこなす働き方を指す。企業に明確な不満を表明するわけではなく、与えられた業務は粛々とこなすが、それ以上の関与には線を引き、キャリアアップや自己成長も望まない。

海外でも“Quiet Quitting”の動きは広がっており、米ギャラップ社の2022年の調査によると、アメリカでは全労働者の5割超がこの状態にあるとされている。「今に始まったことではない」と感じる読者もいるかもしれないが、むしろ従業員を取り巻く社会環境が大きく変化していると捉えるべきだ。

たとえば、人的資本経営が企業価値の評価に影響するようになり、その定量化を目的にエンゲージメントスコアが重要な指標として導入されている。エンゲージメントサーベイを実施した際、「静かな退職」状態の社員のスコアが押し下げ要因となるのは、疑いようがないだろう。

なぜ人は「静かな退職」に至るのか。株式会社コーナーの調査によると、非管理職では「給与・報酬が期待に見合っていない」「働き方の柔軟性がない」ことが主な理由とされる。一方、管理職層では「経営陣の意思決定や発信への不信感」「会社の将来性や成長可能性への不安」が、“退職”のきっかけとして挙げられている。

組織が困るのは「熱量の低下」

「静かな退職」は企業にどのような影響をもたらすのだろうか。エンゲージメントスコアの低下など定量的な影響も考えられるがそれ以上に深刻なのは、チーム全体への波及効果である。

「静かな退職」状態の社員の問題は、成果不足ではない。「言われたことしかやらない」という消極的な姿勢が明確に現れ、それが周囲に伝染することにある。「私はこれ以上やることを増やしたくありません」と明言する社員がいれば、周囲のメンバーもその空気に流され、挑戦への意欲が鈍っていく。企業が未来に向かって変化を志向するとき、「やることはやっているから」と業務をタスクとして捉える社員が増えてしまえば、組織全体の推進力は大きく損なわれる。

この問題が厄介なのは、短期的には表面化しづらいことだ。極論すれば、社員がグレードに見合った業務をきちんとこなしていれば、即座に支障が出るわけではない。だが、長期的には組織の成長基盤が徐々に弱体化していく。

この問題への対処は容易ではない。パーパスやMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)を示すことはできても、「静かな退職」状態の社員にとって、それらは関心の外にあることが多い。理念への共感だけで意欲を引き出すのは難しいのが現実だ。

保険営業のように「努力が報われる」仕組みで自律性を引き出す例もあるが、個人プレーだけでは組織全体の課題は解決できない。だからこそマネジャーには、個人の自律性を促しつつ、チームとしてアウトプットを最大化する仕組みを整えることが求められている。仕事を"自分ごと"として捉えず、与えられた範囲だけで完結させようとする人たちを、どう巻き込むか。それこそが企業にとっての大きな課題である。

📕関連記事

・成長意欲ゼロ」が「組織の主力」へ! 若手を劇的に変える上司の”質問力”の正体

「静かな退職」には二つのタイプがある

では、具体的にどう巻き込んでいけばよいのか。マネジャーが日常業務の中で「こういう仕事に取り組んでみては?」と提案しても、「いえ、大丈夫です」とあっさり断られてしまうだろう。彼らはマネジャーからの介入を極力避けたいと考えているからだ。重要なのは、相手がなぜそうした状態にあるのかを理解することである。1on1など対話の機会を設けて、まずは相手の心の内を知ることから始める必要がある。

ただし、やみくもに対話を始めても効果は期待できない。「静かな退職」状態の社員には異なる背景があり、それぞれに適したアプローチが必要だからだ。

「静かな退職」状態の社員には、大きく分けて二つのタイプがある。

😊 話せるタイプ:仕事と私生活を明確に分けたいというスタンスを自覚的に持っている

🤐 話せないタイプ:評価や制度への不信感などから、心を閉ざしている

まずは、相手がどちらのタイプなのかを見極めよう。「仕事とプライベートのバランスはどう考えていますか?」「今のパフォーマンスをどう受け止めているか、教えてもらえますか?」といった問いかけが参考になる。

話せるタイプへのアプローチ:少しずつ巻き込む

「話せるタイプ」は、「仕事とプライベートは2:8の割合で生きていきたい」「この程度の成果で十分と考えています」など与えられた業務を最低限こなせばよいという考え方を持っているケースが多い。チームへの貢献について尋ねても、「自分に与えられたことをこなすのが仕事だと考えています」と答える可能性が高い。

こうしたタイプに「その働き方ではダメだ」「それでは成長できない」と頭ごなしに否定するのは逆効果だ。重要なのは、小さな行動でもいいので、会社の方向性に少しずつ巻き込んでいくことである。

たとえば、1on1の中で「タスクをきちんとこなすことにこだわりがあるんですね」と相手の価値観をまず受け止めたうえで、「現在、会社としてはこういう方向を目指しています。それについてあなたはどう関わっていけそうですか?」と投げかけてみる。そこから、一つずつ試せる選択肢を一緒に探っていくのだ。

変化はすぐには生まれない。しかし、「マネジャーがそこまで言うなら、10個のうち一つくらいはやってみようか」と、少しずつ行動に移してくれることもある。マネジャーが部下の成長を願って誠実に向き合い続けることが、相手の変化を引き出すことにつながるのだ。

話せないタイプへのアプローチ:業務の一部として“貢献”を組み込む

「話せないタイプ」は、「自分の仕事が正しく評価されていない」と感じ、心を閉ざしているケースが多い。役職面では年下に追い越され、自分の昇進はもう見込めない。これ以上努力しても報われない——。そうした思いが積み重なり、「静かな退職」状態に至っているのだ。

彼らには、「自分には評価されるべきスキルや経験がある」という自負がある。しかし、会社が評価軸として重視するのは、本人が得意としていない別の能力だったりする。つまり、本人が評価されたいポイントと、会社が求めるものとの間にズレがあるのだ。その結果、会社からの期待に対して「勝手にやるべきことを引き上げられた」と感じてしまうことがある。

こうした「評価されていない」という感覚は、入社時と現在で会社が求める能力が変化した場合に生まれやすい。たとえば、技術者として専門性を磨いてきた人がいつの間にかマネジメント力も求められるようになったり、一般職や契約社員として定型業務を担当していた人が正社員化に伴って企画力や主体性まで期待されるようになったり。本人にとっては「入社時の話と違う」と感じられるため、「なぜ今さらそんなことを求められるのか」と戸惑う気持ちが強まりやすい。

本来であれば、こうしたケースこそ丁寧な対話が必要だ。しかし、実際には「それを話し合う必要がありますか?」と、マネジャーの問いかけ自体を拒絶されることもある。

このような「話せないタイプ」に対しては、“マスト”として関わる姿勢が求められる。すなわち、「組織に貢献すること」も業務の一部だという前提に立ち、あいまいな期待ではなく、貢献行動を小さくチャンク化して伝えることが効果的だ。

たとえば、「この業務の中で○○くらいの範囲で貢献してください」「この会議では必ず1回は発言してください」といった、明確で実行可能なタスクとして提示する。本人の状態に応じて、無理のない範囲で“やるべきこと”として伝えることが、チーム全体への悪影響を最小限に抑える現実的な手法となる。

📕関連記事

・「やりたいことがない」部下が変わる ―― 上司のための戦略的キャリア開発術」

「チームの熱量維持」という現実的なマネジメント目標を

マネジャーは「静かな退職」という選択を一つの価値観として理解しつつ、周囲に悪影響を及ぼさないこともチームで働く者の責任であることをそのメンバーに共有すべきだろう。

ただし、すべての社員をエンゲージメントの高い状態に引き上げようと背負い込んでいては、心身が持たない。マネジャーは、ピープルマネジメントをしながらパフォーマンスマネジメントも担い、さらにチーム全体のパフォーマンスを引き上げることまで求められる。そのすべてを完璧にやりきるのは、“奇跡”に近いほど困難な仕事だ。

現実的に目指すべきは、チーム全体の熱量を維持することである。「静かな退職」の背景には多層的で複雑な要因がある。対話を通じて彼らの価値観や仕事観を理解し、それを基に「チームに悪影響を及ぼさない最低ライン」を明確にし、それを維持することが重要だ。チームを安定的に維持すること自体が、十分に価値ある成果なのである。

📕あわせて読みたい

・退職は「ステージチェンジ」の時代へ──令和の“辞める”を考える

・なぜあなたは信頼されないのか? 部下との「関係修復」入門

・やりたいことが見つからない……自分のキャリアを探すために上司を巻き込む方法