退職は「ステージチェンジ」の時代へ──令和の“辞める”を考える

「辞める」とは、関係を断ち切ることだろうか——。いま、“退職”の意味が変わりつつある。かつては「逃げ」「甘え」と見なされがちだった退職が、いまや自らの意思で次のフェーズに進む“ステージチェンジ”として語られるようになった。

その背景には、価値観の変化だけでなく、制度や働き方、社会構造そのものの変化がある。この記事では、世代別の退職観の違い、社会制度の影響、企業の対応、そして「退職」を“断絶”ではなく“接続の変化”として捉えるために必要な対話のあり方を探る。

変わりゆく“退職”

「ありがとうございました!」というメッセージに添えられるオフィスビルの写真——。月末になると、SNSにはそんな投稿が溢れる。

「退職します」とSNSで発信するのは、もはや日常の風景になった。2000年代にエンジニアの間で盛んだった「退職エントリ」は他職種にも広がり、今やnoteには「#退職エントリ」のハッシュタグだけでも3,000を超える記事が公開されている。ただ、そこにあるのは否定的な言葉ではない。会社への感謝、学び、そして次のチャレンジが前向きな言葉で綴られている。

退職は今も後ろめたさがつきまとう。ただ、その正体は上司や仲間に対する罪悪感ではなく、「言い出しにくさ」であるのが実態だ。マイナビの調査によれば、20代の18.6%が「退職代行を利用した」と回答している。理由として多く挙げられたのは、「引き留められそう」「職場に言い出せない雰囲気」といった職場環境による心理的ハードルだ。精神的に追い詰められてやむを得ずというケースも多いが、それでも「辞めること」は“声に出してはいけないこと”ではなくなっている。特に若い世代においては、退職は自らの意思で次のステージに進むための主体的な選択として肯定的に語られるようになってきた。

TikTokでは「#QuitTok(クイットトック)」と呼ばれるハッシュタグが登場している。“何かを辞める瞬間”をシェアする動画全般に使われているが、そのなかでも退職の瞬間や理由を記録・共有する投稿が多く見られる。退職の発信は、文字から動画へと手法そのものが変わっている。

こうした退職者の動きは、企業側に変化を迫っている。「辞めるやつは根性がない」などと切り捨てることはもはや通用しない。若者は何に価値を置き、何に違和感を覚えているのか。退職は、個人の問題ではない。組織の実像を映し出す鏡であり、構造的な課題へのシグナルでもある。

世代によって異なる“退職”の意味

いつから“退職”は、「逃げ」「負け」といった文脈から離れ、個人の意思による“ステージチェンジ”という新たな意味を持ちはじめたのだろうか。退職に対する感覚は、どの時代に社会に出たかによって大きく異なる。

たとえばバブル世代や就職氷河期世代(現在の50代〜40代半ば)は、終身雇用と年功序列が前提の時代を生きてきた。「石の上にも三年」という言葉に象徴されるように、多少の不満があっても辞めずに耐えることが美徳とされた。実際、厚生労働省「新規学卒者の離職状況(令和5年)」によれば、1990年代初頭の新卒3年以内離職率は20%台にとどまっており、「辞めない」ことが職場文化として根強かった。就職氷河期世代(1990年代後半〜2000年代前半)の前半にはその文化が色濃く残り、後半にかけては離職率がやや上昇しつつも、「辞めたくても辞めづらい」という空気が続いていたといえる。

ミレニアル世代(1980〜1995年生まれ)は、リーマンショックやIT産業の勃興を背景に、転職や独立がポジティブに語られるようになった世代である。パーソル総合研究所の「働く10,000人の就業・成長定点調査」によると、30代が仕事内容を選ぶうえで重視することは、24.6%が「自分のやりたい仕事」と回答しており、やりがいと同レベルでの重要な指標となっている。価値観に合わない、成長を実感できないといった理由で、職場を変えることが特別なことではなくなりつつあり、自分に合った働き方や環境を求めて柔軟にキャリアを選び直す動きが広がっている。

Z世代(1990年代後半~2010年代生まれ)はさらに一歩進んでいる。コロナ禍を通じてリモートワークとオンラインによる情報収集が標準となった彼らにとって、退職とは「違和感を抱えながら居続けること」へのアンチテーゼとしての側面も強い。Z世代の約6割が「私生活を優先する働き方」を志向しているという調査結果もあり、「仕事は人生の中心ではなく生活の一部」と考える傾向が鮮明である。

SNSやOpenworkのような企業口コミサイト、アルムナイネットワークなどを通じて社外の情報にアクセスしやすい環境も、それを後押しする。Z世代にとっての退職は、「やめること」ではなく、「次のフェーズに移ること」。それがキャリアの当たり前の流れとして受け入れられている。

社会の変化が“退職”の意味を変えた

退職という選択に対する社会の見方は、近年の構造変化によって大きく変容している。

まず背景にあるのが、少子高齢化による労働人口の減少だ。日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少し続けており、企業は人材確保の競争にさらされている。近年では初任給の大幅引き上げなど、待遇改善を惜しんでいられない状況だ。このため、「辞められたら終わり」ではなく、「辞めたあとも関係を保ちたい」という視点が生まれている。

また、2019年の働き方改革関連法の施行をはじめとする制度変化は、「長時間労働を是としない」社会への転換点となった。副業解禁やジョブ型雇用の導入などにより、個人が複数の職場や役割を持つことが現実的な選択肢となり、「一社に留まり続けること」への依存は相対化されてきた。

さらに、コロナ禍によるリモートワークの浸透は、物理的なオフィスに縛られない働き方を定着させた。これにより、「社員は常にオフィスにいるべき」といった固定観念が崩れ、組織への帰属意識も相対化されつつある。こうした柔軟な働き方が一般化したことで、「業務委託」や「副業」といった形での関わり方が広がり、たとえ正社員を辞めても組織と関係を保てるという発想が社会全体に浸透してきた。

2020年以降、経済産業省が推進する「人的資本経営」も新たな視点をもたらした。退職は「人材流出」ではなく、個人と企業の「関係性の再設計」として捉えられ始めている。人材を「資源」ではなく「資本」と見なすことで、組織を離れた人材も、アルムナイ制度や業務委託を通じて価値創出に貢献できる——そんな発想が広がりつつある。

インターネット・SNSの急速な普及も、退職を取り巻く状況を大きく変化させた。元従業員による退職理由や職場環境の発信は飛躍的に増えている。一度内部事情が拡散すれば、企業イメージの毀損は避けられない。採用活動に支障をきたすため、企業は従業員の声に以前より神経を配らざるを得なくなっている。

また、SNS上で他社の待遇や働き方を容易に知れるようになったことも、個人のキャリア観に影響を与えている。たとえばX(旧Twitter)ではハッシュタグで残業時間や有給取得率が語られ、LinkedInやnoteでは同年代のキャリアアップ事例が流れてくる。こうした情報の透明化は、働く人々に「劣悪な環境に留まる必要はない」との気づきを与え、退職や転職を容易にしている側面がある。

新しい始まりのためには対話が不可欠

退職を取り巻く環境が大きく変わる中、働く個人にとって重要なのは、退職が“前向きな通過点”になるか、“断絶”になるかという問題だ。その分かれ道にあるのが、上司や同僚との対話である。

とりわけ重要なのは、「辞めたい」と言い出す前の違和感を言語化できる環境があるかどうかだ。たとえば1on1の場で「最近ちょっとモヤモヤしていて……」という一言が出るかどうかが、キャリアの選択肢を広げる鍵になる。

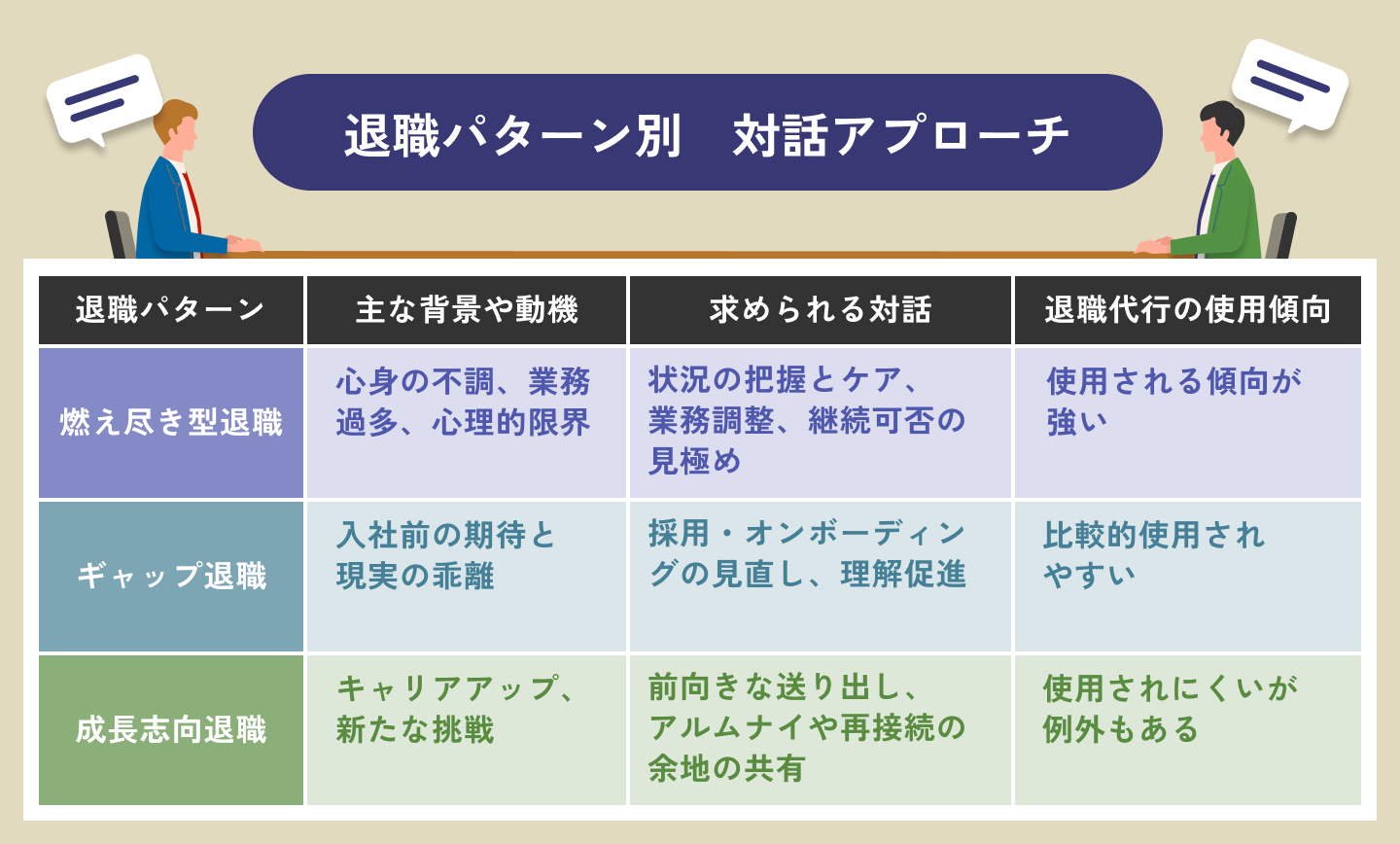

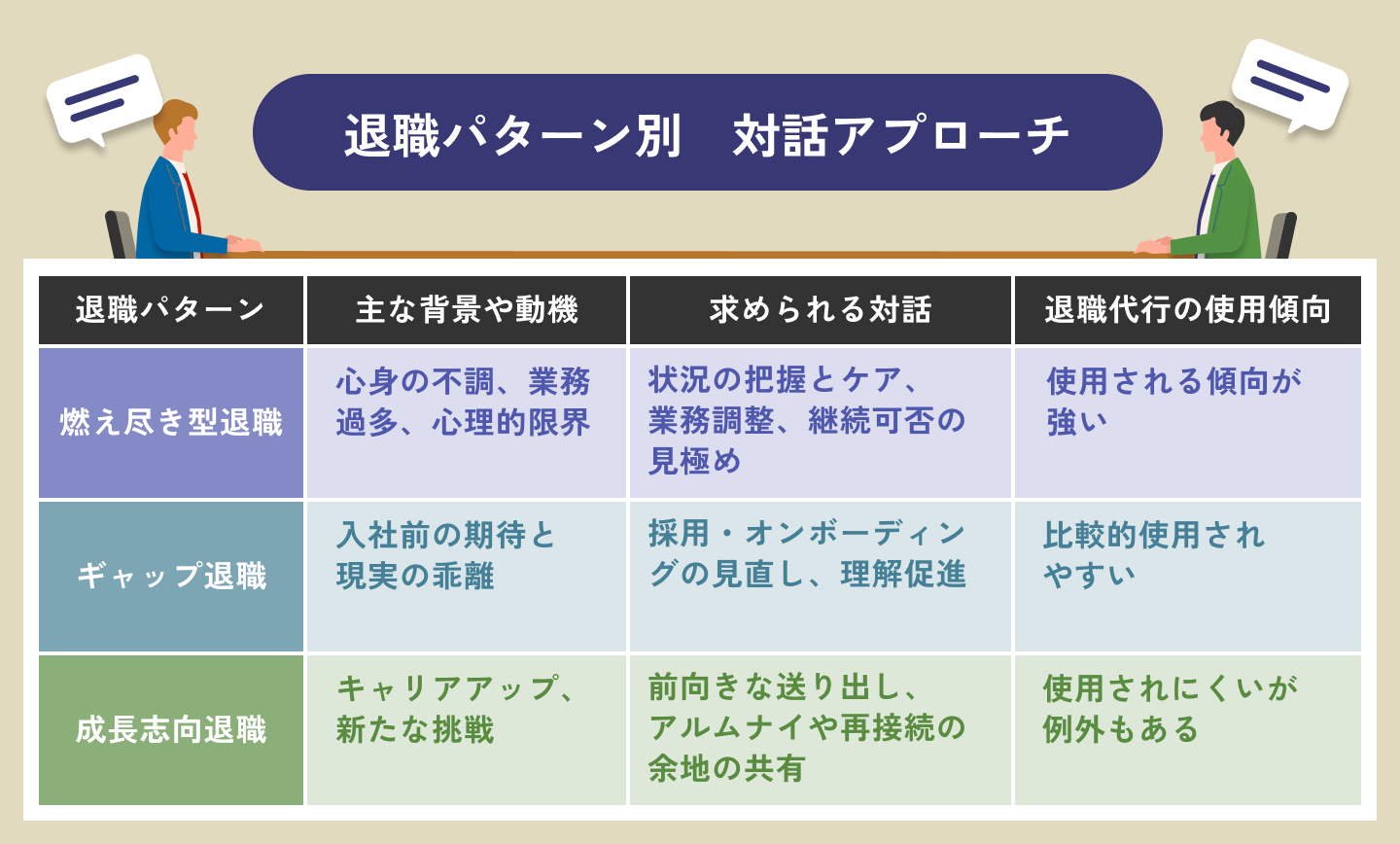

退職にはいくつかのパターンがある。たとえば「燃え尽き型退職」は、心身の限界を迎えてやむなく辞めるケース。「ギャップ退職」は、入社前の期待と現実の乖離によって早期に離職するケース。そして「成長志向退職」は、新たな挑戦やスキルアップを目的とした前向きな選択である。

それぞれの退職パターンに応じて、必要とされる対話の内容も異なる。以下に整理する。

燃え尽き型やギャップ退職では、職場に言い出しにくい雰囲気や精神的な余裕のなさから、退職代行が使われやすい傾向にある。一方、成長志向退職は本人に意思と余力があることが多く、退職代行は用いられにくい。ただし、どの退職パターンであっても、対話の有無が「断絶」か「関係性の持続」かを左右するという点は共通している。

また、退職を伝えたあとの対話も重要である。「理解して送り出してもらえた」という経験は、元上司や同僚との関係性をゆるやかに保つ土台となる。将来的な出戻りや社外での協業の可能性があるならば、そうした対話は欠かせない。

これからの時代における対話は、「辞めさせないため」の引き留め交渉ではなく、「辞めるかどうかも含め、その人にとって最善の選択をともに考える場」であるべきだ。そのような関係性の中でこそ、退職は“終わり”ではなく“接続の変化”として機能する。

「辞める」は合理的な選択肢になった

これからの時代、企業に求められる対応は大きく二つに分かれる。

一つは、従業員が「辞めたい」と思わない魅力的な職場をいかにつくるか、という方向である。柔軟な働き方の実現、透明性のある評価制度、日常的なフィードバック文化、キャリア支援やメンタルヘルス対策といった施策は、エンゲージメントを高め、定着率の向上につながる。働く意味ややりがいを重視する世代が主流になる中、こうした取り組みはもはや“付加価値的なもの”ではなく、企業の生存戦略の一部と捉える必要がある。

もう一つは、退職そのものを前提とした“関係性の再設計”である。離職を“喪失”として捉えるのではなく、「いったん離れてもまたつながることができる関係」をどう築くかが問われている。実際、アルムナイ制度や副業・業務委託による再接続の仕組みは着実に広がっており、SNS上で元社員の活躍を称賛し合う文化は、現職者の信頼や愛着にもつながっている。

今後、世代交代が進めば、この傾向はさらに加速するだろう。団塊やバブル世代が第一線を退き、ミレニアル世代やZ世代が経営層に入ってくれば、「ずっと同じ会社で働く」こと自体がマイノリティになる可能性もある。デジタルネイティブ世代は、組織との関係性に柔軟性と対等性を求める。企業と従業員の間には「雇用する/してもらう」という上下関係ではなく、価値と目的を共有する“パートナーシップ”の発想が求められるようになるだろう。

この変化をチャンスとするか、脅威と捉えるかは企業次第だ。「退職=終わり」ではなく、「退職=変化の入口」と捉え直す視点があれば、そこから新しい協働がはじまる。必要なのは、制度の整備だけではない。組織そのものが、“辞めること”を前提にした信頼関係をどう育むか。それこそが、企業の持続的な成長と個人のキャリア形成を両立させる鍵となる。

<あわせて読みたい>

・「成長意欲ゼロ」が「組織の主力」へ! 若手を劇的に変える上司の”質問力”の正体

・「キャリアは会社任せ」からの脱却――部下が主体的に考える組織づくりの処方箋

・「組織を考え抜く人」が会社を救う——人事図書館・吉田館長が語るAI時代に必要な人事の本質

変わりゆく“退職”

「ありがとうございました!」というメッセージに添えられるオフィスビルの写真——。月末になると、SNSにはそんな投稿が溢れる。

「退職します」とSNSで発信するのは、もはや日常の風景になった。2000年代にエンジニアの間で盛んだった「退職エントリ」は他職種にも広がり、今やnoteには「#退職エントリ」のハッシュタグだけでも3,000を超える記事が公開されている。ただ、そこにあるのは否定的な言葉ではない。会社への感謝、学び、そして次のチャレンジが前向きな言葉で綴られている。

退職は今も後ろめたさがつきまとう。ただ、その正体は上司や仲間に対する罪悪感ではなく、「言い出しにくさ」であるのが実態だ。マイナビの調査によれば、20代の18.6%が「退職代行を利用した」と回答している。理由として多く挙げられたのは、「引き留められそう」「職場に言い出せない雰囲気」といった職場環境による心理的ハードルだ。精神的に追い詰められてやむを得ずというケースも多いが、それでも「辞めること」は“声に出してはいけないこと”ではなくなっている。特に若い世代においては、退職は自らの意思で次のステージに進むための主体的な選択として肯定的に語られるようになってきた。

TikTokでは「#QuitTok(クイットトック)」と呼ばれるハッシュタグが登場している。“何かを辞める瞬間”をシェアする動画全般に使われているが、そのなかでも退職の瞬間や理由を記録・共有する投稿が多く見られる。退職の発信は、文字から動画へと手法そのものが変わっている。

こうした退職者の動きは、企業側に変化を迫っている。「辞めるやつは根性がない」などと切り捨てることはもはや通用しない。若者は何に価値を置き、何に違和感を覚えているのか。退職は、個人の問題ではない。組織の実像を映し出す鏡であり、構造的な課題へのシグナルでもある。

世代によって異なる“退職”の意味

いつから“退職”は、「逃げ」「負け」といった文脈から離れ、個人の意思による“ステージチェンジ”という新たな意味を持ちはじめたのだろうか。退職に対する感覚は、どの時代に社会に出たかによって大きく異なる。

たとえばバブル世代や就職氷河期世代(現在の50代〜40代半ば)は、終身雇用と年功序列が前提の時代を生きてきた。「石の上にも三年」という言葉に象徴されるように、多少の不満があっても辞めずに耐えることが美徳とされた。実際、厚生労働省「新規学卒者の離職状況(令和5年)」によれば、1990年代初頭の新卒3年以内離職率は20%台にとどまっており、「辞めない」ことが職場文化として根強かった。就職氷河期世代(1990年代後半〜2000年代前半)の前半にはその文化が色濃く残り、後半にかけては離職率がやや上昇しつつも、「辞めたくても辞めづらい」という空気が続いていたといえる。

ミレニアル世代(1980〜1995年生まれ)は、リーマンショックやIT産業の勃興を背景に、転職や独立がポジティブに語られるようになった世代である。パーソル総合研究所の「働く10,000人の就業・成長定点調査」によると、30代が仕事内容を選ぶうえで重視することは、24.6%が「自分のやりたい仕事」と回答しており、やりがいと同レベルでの重要な指標となっている。価値観に合わない、成長を実感できないといった理由で、職場を変えることが特別なことではなくなりつつあり、自分に合った働き方や環境を求めて柔軟にキャリアを選び直す動きが広がっている。

Z世代(1990年代後半~2010年代生まれ)はさらに一歩進んでいる。コロナ禍を通じてリモートワークとオンラインによる情報収集が標準となった彼らにとって、退職とは「違和感を抱えながら居続けること」へのアンチテーゼとしての側面も強い。Z世代の約6割が「私生活を優先する働き方」を志向しているという調査結果もあり、「仕事は人生の中心ではなく生活の一部」と考える傾向が鮮明である。

SNSやOpenworkのような企業口コミサイト、アルムナイネットワークなどを通じて社外の情報にアクセスしやすい環境も、それを後押しする。Z世代にとっての退職は、「やめること」ではなく、「次のフェーズに移ること」。それがキャリアの当たり前の流れとして受け入れられている。

社会の変化が“退職”の意味を変えた

退職という選択に対する社会の見方は、近年の構造変化によって大きく変容している。

まず背景にあるのが、少子高齢化による労働人口の減少だ。日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少し続けており、企業は人材確保の競争にさらされている。近年では初任給の大幅引き上げなど、待遇改善を惜しんでいられない状況だ。このため、「辞められたら終わり」ではなく、「辞めたあとも関係を保ちたい」という視点が生まれている。

また、2019年の働き方改革関連法の施行をはじめとする制度変化は、「長時間労働を是としない」社会への転換点となった。副業解禁やジョブ型雇用の導入などにより、個人が複数の職場や役割を持つことが現実的な選択肢となり、「一社に留まり続けること」への依存は相対化されてきた。

さらに、コロナ禍によるリモートワークの浸透は、物理的なオフィスに縛られない働き方を定着させた。これにより、「社員は常にオフィスにいるべき」といった固定観念が崩れ、組織への帰属意識も相対化されつつある。こうした柔軟な働き方が一般化したことで、「業務委託」や「副業」といった形での関わり方が広がり、たとえ正社員を辞めても組織と関係を保てるという発想が社会全体に浸透してきた。

2020年以降、経済産業省が推進する「人的資本経営」も新たな視点をもたらした。退職は「人材流出」ではなく、個人と企業の「関係性の再設計」として捉えられ始めている。人材を「資源」ではなく「資本」と見なすことで、組織を離れた人材も、アルムナイ制度や業務委託を通じて価値創出に貢献できる——そんな発想が広がりつつある。

インターネット・SNSの急速な普及も、退職を取り巻く状況を大きく変化させた。元従業員による退職理由や職場環境の発信は飛躍的に増えている。一度内部事情が拡散すれば、企業イメージの毀損は避けられない。採用活動に支障をきたすため、企業は従業員の声に以前より神経を配らざるを得なくなっている。

また、SNS上で他社の待遇や働き方を容易に知れるようになったことも、個人のキャリア観に影響を与えている。たとえばX(旧Twitter)ではハッシュタグで残業時間や有給取得率が語られ、LinkedInやnoteでは同年代のキャリアアップ事例が流れてくる。こうした情報の透明化は、働く人々に「劣悪な環境に留まる必要はない」との気づきを与え、退職や転職を容易にしている側面がある。

新しい始まりのためには対話が不可欠

退職を取り巻く環境が大きく変わる中、働く個人にとって重要なのは、退職が“前向きな通過点”になるか、“断絶”になるかという問題だ。その分かれ道にあるのが、上司や同僚との対話である。

とりわけ重要なのは、「辞めたい」と言い出す前の違和感を言語化できる環境があるかどうかだ。たとえば1on1の場で「最近ちょっとモヤモヤしていて……」という一言が出るかどうかが、キャリアの選択肢を広げる鍵になる。

退職にはいくつかのパターンがある。たとえば「燃え尽き型退職」は、心身の限界を迎えてやむなく辞めるケース。「ギャップ退職」は、入社前の期待と現実の乖離によって早期に離職するケース。そして「成長志向退職」は、新たな挑戦やスキルアップを目的とした前向きな選択である。

それぞれの退職パターンに応じて、必要とされる対話の内容も異なる。以下に整理する。

燃え尽き型やギャップ退職では、職場に言い出しにくい雰囲気や精神的な余裕のなさから、退職代行が使われやすい傾向にある。一方、成長志向退職は本人に意思と余力があることが多く、退職代行は用いられにくい。ただし、どの退職パターンであっても、対話の有無が「断絶」か「関係性の持続」かを左右するという点は共通している。

また、退職を伝えたあとの対話も重要である。「理解して送り出してもらえた」という経験は、元上司や同僚との関係性をゆるやかに保つ土台となる。将来的な出戻りや社外での協業の可能性があるならば、そうした対話は欠かせない。

これからの時代における対話は、「辞めさせないため」の引き留め交渉ではなく、「辞めるかどうかも含め、その人にとって最善の選択をともに考える場」であるべきだ。そのような関係性の中でこそ、退職は“終わり”ではなく“接続の変化”として機能する。

「辞める」は合理的な選択肢になった

これからの時代、企業に求められる対応は大きく二つに分かれる。

一つは、従業員が「辞めたい」と思わない魅力的な職場をいかにつくるか、という方向である。柔軟な働き方の実現、透明性のある評価制度、日常的なフィードバック文化、キャリア支援やメンタルヘルス対策といった施策は、エンゲージメントを高め、定着率の向上につながる。働く意味ややりがいを重視する世代が主流になる中、こうした取り組みはもはや“付加価値的なもの”ではなく、企業の生存戦略の一部と捉える必要がある。

もう一つは、退職そのものを前提とした“関係性の再設計”である。離職を“喪失”として捉えるのではなく、「いったん離れてもまたつながることができる関係」をどう築くかが問われている。実際、アルムナイ制度や副業・業務委託による再接続の仕組みは着実に広がっており、SNS上で元社員の活躍を称賛し合う文化は、現職者の信頼や愛着にもつながっている。

今後、世代交代が進めば、この傾向はさらに加速するだろう。団塊やバブル世代が第一線を退き、ミレニアル世代やZ世代が経営層に入ってくれば、「ずっと同じ会社で働く」こと自体がマイノリティになる可能性もある。デジタルネイティブ世代は、組織との関係性に柔軟性と対等性を求める。企業と従業員の間には「雇用する/してもらう」という上下関係ではなく、価値と目的を共有する“パートナーシップ”の発想が求められるようになるだろう。

この変化をチャンスとするか、脅威と捉えるかは企業次第だ。「退職=終わり」ではなく、「退職=変化の入口」と捉え直す視点があれば、そこから新しい協働がはじまる。必要なのは、制度の整備だけではない。組織そのものが、“辞めること”を前提にした信頼関係をどう育むか。それこそが、企業の持続的な成長と個人のキャリア形成を両立させる鍵となる。

<あわせて読みたい>

・「成長意欲ゼロ」が「組織の主力」へ! 若手を劇的に変える上司の”質問力”の正体

・「キャリアは会社任せ」からの脱却――部下が主体的に考える組織づくりの処方箋

・「組織を考え抜く人」が会社を救う——人事図書館・吉田館長が語るAI時代に必要な人事の本質