「成長意欲ゼロ」が「組織の主力」へ! 若手を劇的に変える上司の"質問力"の正体

「3年目にもなって、まだこの程度なの?」

伸び悩む若手社員に対して、先輩社員であればそんなことを思う場面もあるだろう。マネジャーであれば、育成の難しさに焦りを感じることもあるかもしれない。しかし、成果が出ていない若手にこそ、最大の成長可能性が秘められている。むしろ、ハイパフォーマンス社員への過度な支援が、組織全体の成長を止めていたとしたら? 本稿では150万回を超える1on1データから見えてきた、"伸び悩む若手"を"組織の原動力"へと変える、実践的育成アプローチを紹介する。

「ハイパフォーマー」ばかりに目をかける上司たち

新人の時代を過ぎ、入社3年目あたりからは、若手社員も会社のカラーに馴染み、一通りの業務をこなせるようになる。一方で、「今のままでいいのだろうか」と悩み、立ち止まる人もいるのもこの時期だ。若手社員がキャリアの階段を上っていくために、上司は20代という重要な時期にどのような育成アプローチを取るべきだろうか。

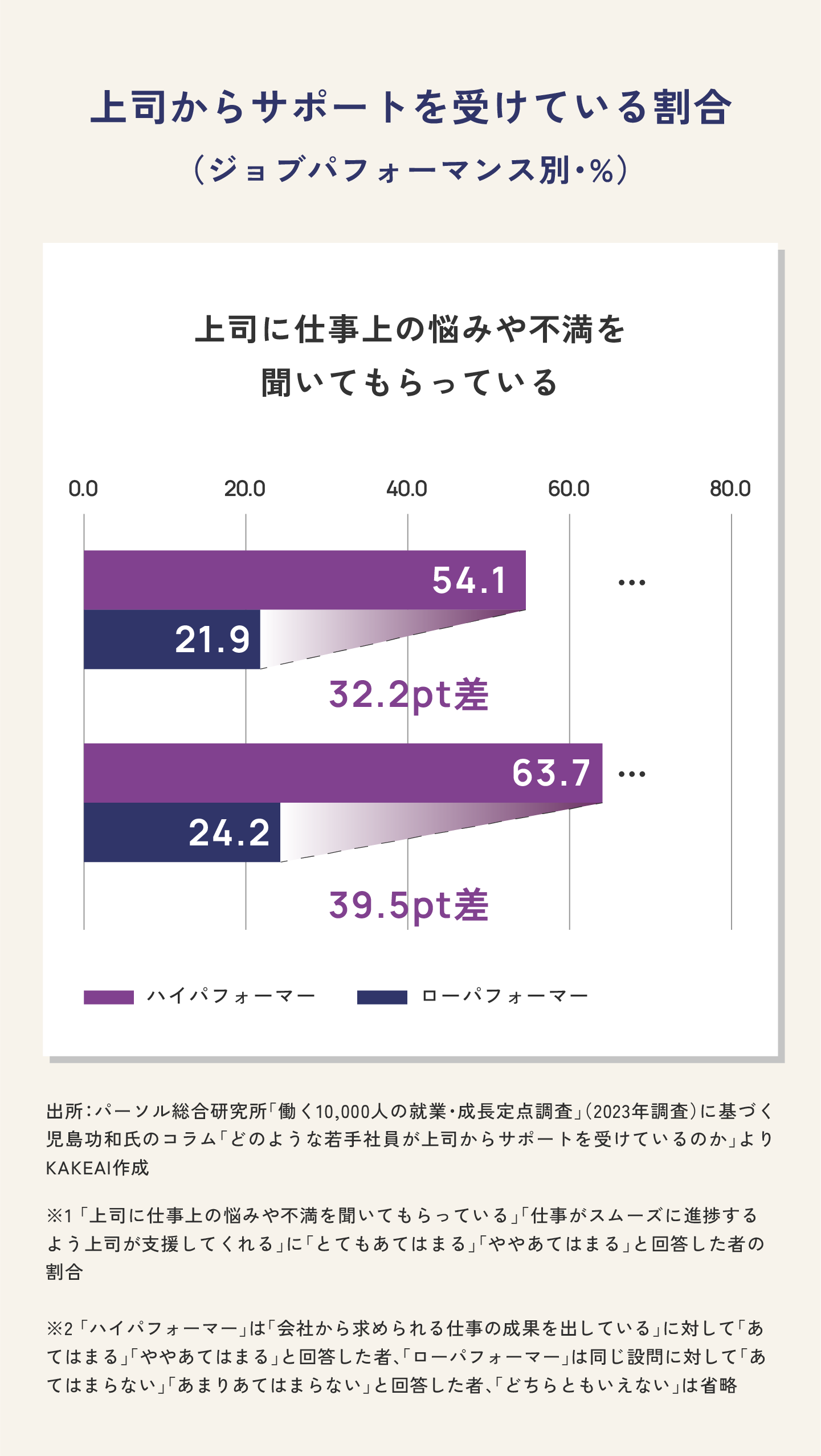

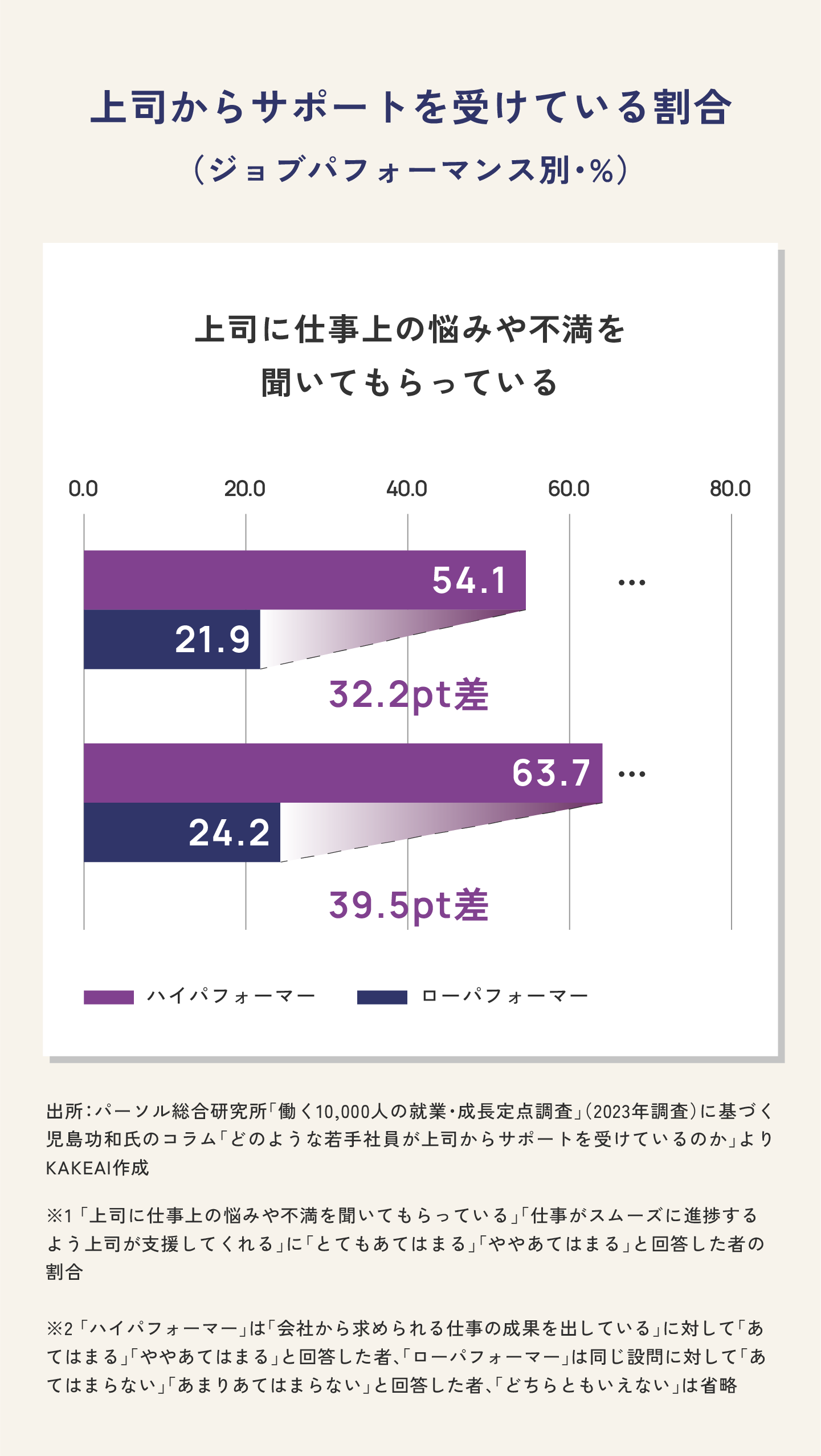

この時期、若手社員の中でも、マネジャーはつい成長の早いハイパフォーマンス社員に対して指導をしがちだ。パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査」に基づく児島功和氏のコラムによると、会社から求められる以上の仕事の成果を出している「ハイパフォーマー」とそれに該当しない「ローパフォーマー」を比較すると、「上司に仕事上の悩みや不満を聞いてもらっている」(32.2ポイント差)、「仕事がスムーズに進捗するように上司が支援してくれる」(39.5ポイント差)と、明らかにハイパフォーマーはローパフォーマーよりも上司からのサポートを受けていることがわかる。

類推するに、ハイパフォーマーの若手は、成果を出せるぶん、上司からより手厚いサポートを受ける傾向にある。しかし、このような支援の偏りは、組織全体の成長という観点からは再考の余地があるのではないだろうか。現在ローパフォーマーとされている若手社員たちも、適切な指導とサポートを受けることで、より高いパフォーマンスを発揮できる可能性を秘めている。むしろ、成長の余地が大きいという点では、マネジャーの介入効果が最も期待できるのは、現状のハイパフォーマー以外の若手社員たちなのかもしれない。

「会社の期待」と「本人の認識」のズレが生む不幸

たとえハイパフォーマーでなくても、目標は達成しているし、業務は滞りなく回っている。そんな「私は十分仕事ができている」と考えている若手に「もっと成長しなさい」と言えば、反発が起きるのは間違いないだろう。しかし、上司側からすると、「3年目ならこれくらいはできていてほしい」というバーに、その部下が届いていないということがある。つまり、会社の期待と本人の認識がずれている状態だ。この期待値とそれに対する認識のずれをすり合わせるための具体的なステップを見ていこう。

①現状の可視化

まずは現状認識から始めよう。上司から見た部下の現在の業務遂行レベルを、具体的な指標で示そう。絶対値ではわかりにくいため、たとえば同期や業界標準のデータを準備しておく。そうしたデータを基に、部下の強みと伸びしろを明確にしてみよう。

②期待値の明確化と共有

上司の期待は、数値目標とともに質的要求も明確に伝えよう。たとえば、「今期10件の案件獲得」という目標があるとき、「そのうち1件は複雑で難易度の高い案件に挑戦する」といった質的期待まで伝える。単に獲得件数が下りてきただけでは、若手は期待に対する認識がないため、難易度の低いものを選んでしまうからだ。少しだけ背伸びをした目標を持たせ、それをマイルストーン化することで、成長機会を確実に組み込もう。

③成長計画の策定

部下が少し背伸びをした目標に挑むためには、上司の協力が欠かせない。期待値到達への具体的なステップをともに描き、必要なスキル習得の機会を計画的に提供する。そうした細かい指導をするためには、マネジャーが部下育成のために時間を割くことが重要だ。部下に合わせた難易度の仕事を与え、細かくフィードバックするなど関わりをしっかりと持ち続けよう。

こうしたステップを踏むことで、「会社の期待」と「本人の認識」が一致し、パフォーマンスの向上へとつながるだろう。

成長意欲ゼロ部下が目覚める上司の質問「なぜそう思うの?」

では、そもそもあまり成長意欲のない若手社員の場合はどうだろう。「営業成績が下位20%に入らなければいい」というように、業務を粛々とこなしているタイプの社員だ。頑張り方が上の世代と少し違うだけで、本人は仕事に対して後ろ向きなわけではない。

こうした若手の意欲を高めるには、彼らが面白みを感じ、熱中できるポイントを発見することが必要だ。その糸口は1on1の対話にある。「今までやってみて楽しくできたのはどんなこと?」「普段は何に興味があるの?」と尋ねてみよう。その回答に合わせて、「それなら今の仕事でこんなことをやってみたらどうか」と持ち掛けてみる。

たとえば、企画が好きだと分かれば、日常業務の中から企画的な要素がある仕事を見つけて、「まずはこの仕事からできるようにしよう」と促してみるといった具合だ。「そこまで教えないといけないのか」と思うマネジャーもいるかもしれない。しかし、かつての自分を振り返ってみてほしい。若手社員の頃に、生涯かけてやりたい仕事を見つけていた人は少ないのではなかろうか。

ある通信系企業の部長は、「とにかく部下の言葉で言語化させる」ことがマネジメントのコツと話してくれたことがある。この言語化のプロセスは、単なる対話以上の意味を持つ。部下が自分の言葉で語ることで、仕事に対する自分なりの解釈や意味づけが生まれ、それが主体的な行動を引き出すきっかけとなるのだ。それを踏まえ、上司は「答えを与える」のではなく、「問いを投げかける」ことに注力すべきだろう。「なぜそう思うの?」「それをやることでどんな価値が生まれると思う?」といった質問を重ねることで、部下は自分の考えを深め、仕事への向き合い方を変えていくのである。

これは若手批判ではなく、世代間の認識の違いについて語ろうとしているということを理解していただきたい。近年、若い世代にとって会社というものがロールプレイングゲームの世界に近いものになっていると人事関係者から耳にすることがある。「このシナリオはつまらないな」「あのイベントは楽しそうだな」と、ゲームの主人公になってプレイしている感覚だというのだ。

しかし、会社というのはむしろ、ゲームの世界を作り上げる場である。面白いシナリオは、自分で書かないといけないのだ。ロールプレイングゲームの主人公になってしまっては、つまらなくても他人のシナリオでプレイするしかない。この視点は、まさに先ほどの「言語化」の重要性とつながっている。自分で物語を紡ぎ出し、自分なりの意味を見出していく。それこそが、若手社員の真の成長を導く道筋となる。

「ハイパフォーマー」ばかりに目をかける上司たち

新人の時代を過ぎ、入社3年目あたりからは、若手社員も会社のカラーに馴染み、一通りの業務をこなせるようになる。一方で、「今のままでいいのだろうか」と悩み、立ち止まる人もいるのもこの時期だ。若手社員がキャリアの階段を上っていくために、上司は20代という重要な時期にどのような育成アプローチを取るべきだろうか。

この時期、若手社員の中でも、マネジャーはつい成長の早いハイパフォーマンス社員に対して指導をしがちだ。パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査」に基づく児島功和氏のコラムによると、会社から求められる以上の仕事の成果を出している「ハイパフォーマー」とそれに該当しない「ローパフォーマー」を比較すると、「上司に仕事上の悩みや不満を聞いてもらっている」(32.2ポイント差)、「仕事がスムーズに進捗するように上司が支援してくれる」(39.5ポイント差)と、明らかにハイパフォーマーはローパフォーマーよりも上司からのサポートを受けていることがわかる。

類推するに、ハイパフォーマーの若手は、成果を出せるぶん、上司からより手厚いサポートを受ける傾向にある。しかし、このような支援の偏りは、組織全体の成長という観点からは再考の余地があるのではないだろうか。現在ローパフォーマーとされている若手社員たちも、適切な指導とサポートを受けることで、より高いパフォーマンスを発揮できる可能性を秘めている。むしろ、成長の余地が大きいという点では、マネジャーの介入効果が最も期待できるのは、現状のハイパフォーマー以外の若手社員たちなのかもしれない。

「会社の期待」と「本人の認識」のズレが生む不幸

たとえハイパフォーマーでなくても、目標は達成しているし、業務は滞りなく回っている。そんな「私は十分仕事ができている」と考えている若手に「もっと成長しなさい」と言えば、反発が起きるのは間違いないだろう。しかし、上司側からすると、「3年目ならこれくらいはできていてほしい」というバーに、その部下が届いていないということがある。つまり、会社の期待と本人の認識がずれている状態だ。この期待値とそれに対する認識のずれをすり合わせるための具体的なステップを見ていこう。

①現状の可視化

まずは現状認識から始めよう。上司から見た部下の現在の業務遂行レベルを、具体的な指標で示そう。絶対値ではわかりにくいため、たとえば同期や業界標準のデータを準備しておく。そうしたデータを基に、部下の強みと伸びしろを明確にしてみよう。

②期待値の明確化と共有

上司の期待は、数値目標とともに質的要求も明確に伝えよう。たとえば、「今期10件の案件獲得」という目標があるとき、「そのうち1件は複雑で難易度の高い案件に挑戦する」といった質的期待まで伝える。単に獲得件数が下りてきただけでは、若手は期待に対する認識がないため、難易度の低いものを選んでしまうからだ。少しだけ背伸びをした目標を持たせ、それをマイルストーン化することで、成長機会を確実に組み込もう。

③成長計画の策定

部下が少し背伸びをした目標に挑むためには、上司の協力が欠かせない。期待値到達への具体的なステップをともに描き、必要なスキル習得の機会を計画的に提供する。そうした細かい指導をするためには、マネジャーが部下育成のために時間を割くことが重要だ。部下に合わせた難易度の仕事を与え、細かくフィードバックするなど関わりをしっかりと持ち続けよう。

こうしたステップを踏むことで、「会社の期待」と「本人の認識」が一致し、パフォーマンスの向上へとつながるだろう。

成長意欲ゼロ部下が目覚める上司の質問「なぜそう思うの?」

では、そもそもあまり成長意欲のない若手社員の場合はどうだろう。「営業成績が下位20%に入らなければいい」というように、業務を粛々とこなしているタイプの社員だ。頑張り方が上の世代と少し違うだけで、本人は仕事に対して後ろ向きなわけではない。

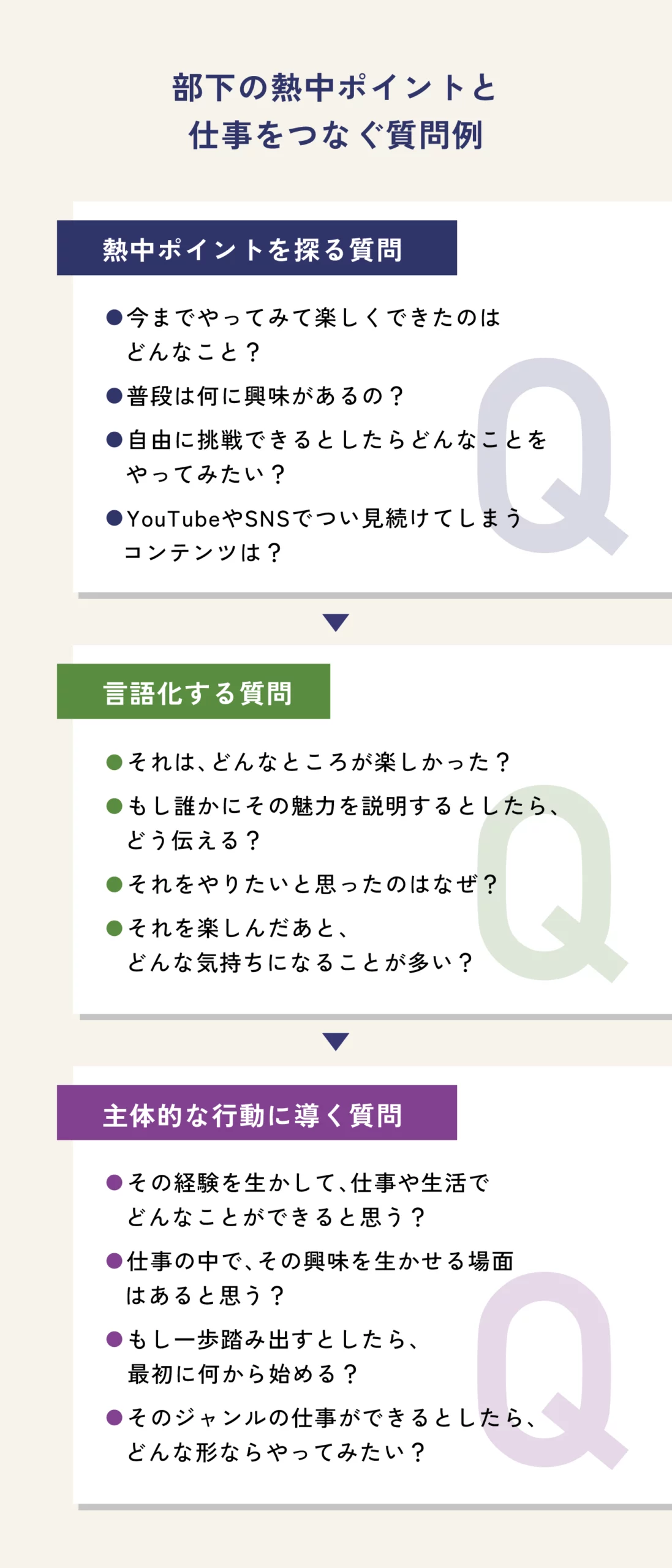

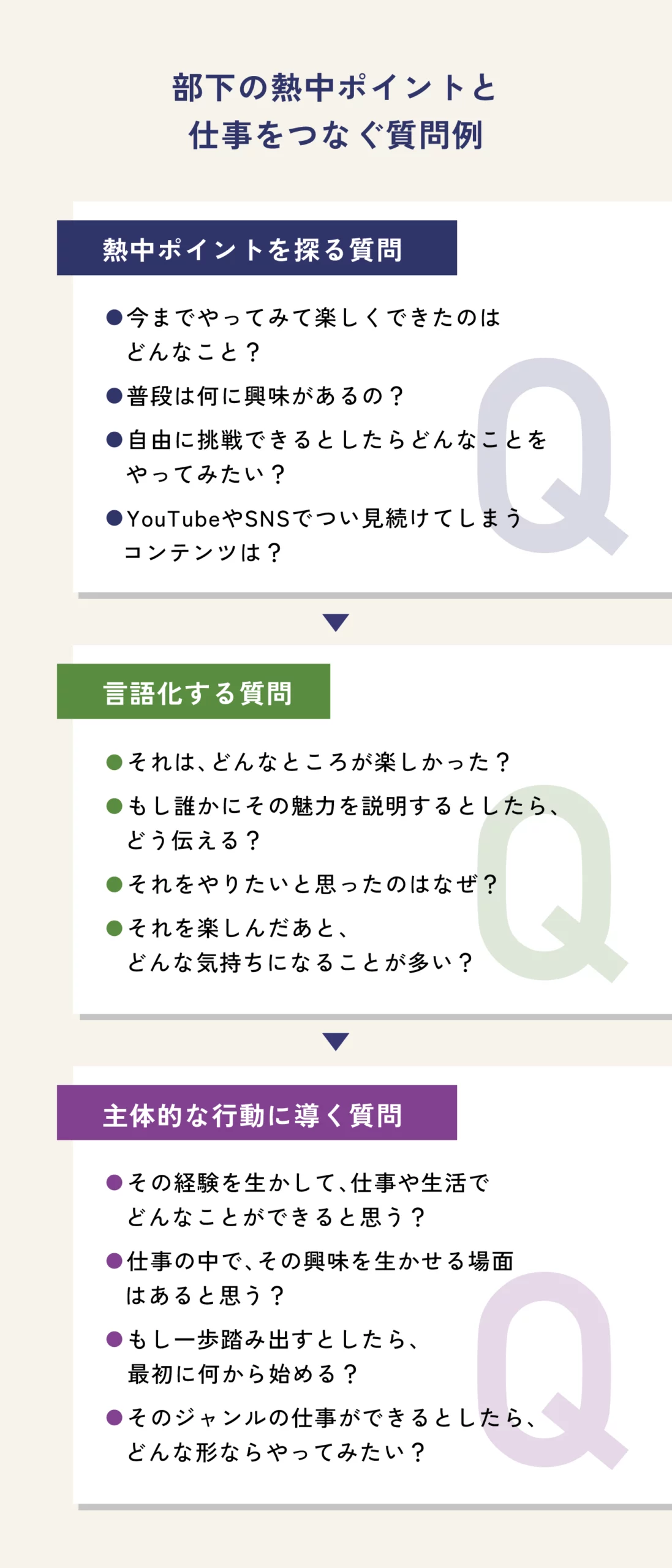

こうした若手の意欲を高めるには、彼らが面白みを感じ、熱中できるポイントを発見することが必要だ。その糸口は1on1の対話にある。「今までやってみて楽しくできたのはどんなこと?」「普段は何に興味があるの?」と尋ねてみよう。その回答に合わせて、「それなら今の仕事でこんなことをやってみたらどうか」と持ち掛けてみる。

たとえば、企画が好きだと分かれば、日常業務の中から企画的な要素がある仕事を見つけて、「まずはこの仕事からできるようにしよう」と促してみるといった具合だ。「そこまで教えないといけないのか」と思うマネジャーもいるかもしれない。しかし、かつての自分を振り返ってみてほしい。若手社員の頃に、生涯かけてやりたい仕事を見つけていた人は少ないのではなかろうか。

ある通信系企業の部長は、「とにかく部下の言葉で言語化させる」ことがマネジメントのコツと話してくれたことがある。この言語化のプロセスは、単なる対話以上の意味を持つ。部下が自分の言葉で語ることで、仕事に対する自分なりの解釈や意味づけが生まれ、それが主体的な行動を引き出すきっかけとなるのだ。それを踏まえ、上司は「答えを与える」のではなく、「問いを投げかける」ことに注力すべきだろう。「なぜそう思うの?」「それをやることでどんな価値が生まれると思う?」といった質問を重ねることで、部下は自分の考えを深め、仕事への向き合い方を変えていくのである。

これは若手批判ではなく、世代間の認識の違いについて語ろうとしているということを理解していただきたい。近年、若い世代にとって会社というものがロールプレイングゲームの世界に近いものになっていると人事関係者から耳にすることがある。「このシナリオはつまらないな」「あのイベントは楽しそうだな」と、ゲームの主人公になってプレイしている感覚だというのだ。

しかし、会社というのはむしろ、ゲームの世界を作り上げる場である。面白いシナリオは、自分で書かないといけないのだ。ロールプレイングゲームの主人公になってしまっては、つまらなくても他人のシナリオでプレイするしかない。この視点は、まさに先ほどの「言語化」の重要性とつながっている。自分で物語を紡ぎ出し、自分なりの意味を見出していく。それこそが、若手社員の真の成長を導く道筋となる。