なぜあなたは信頼されないのか? 部下との「関係修復」入門

熱心な指導を尽くしても成長の兆しが見えない部下。表面上は「はい」と応じながらも実行に移さない背景には、単なる能力不足ではなく、上司への“信頼崩壊”という見えざる亀裂が存在する。

本稿では、部下との信頼関係が崩れる根本原因を分析し、その兆候を早期に見極める方法を解説する。さらに、失われた信頼を回復するための具体的手法を提示。マネジャー自身の行動変容から始める実践的アプローチで、信頼関係を再構築するための道筋を示す。

部下が話を聞かないのは、あなたを信じていないから

1on1で熱心にフィードバックを行っても成果に結びつかない——そんな悩みを抱えるマネジャーは少なくない。「部下の能力不足」と片付けたくなるが、真の問題はそこにはない。どれほど的確な指導も、聞く耳を持たない相手には響かないのだ。

その根本原因は何か。端的に言えば、部下があなたを信頼していないからだ。

「信頼されていない?」と意外に思うマネジャーもいるだろう。しかし、表面上の反応と実際の行動のギャップに注目してほしい。「はい、分かりました」と言いながら実際には行動しない部下の姿は、信頼関係の欠如を示す明確なシグナルである。

この状況では、さらなるフィードバックを重ねても効果は薄い。まずは信頼関係そのものの修復に目を向け、その再構築から始めるべきなのだ。

信頼関係は簡単な指示で分かる

「言われたことをやらない」状況が生じても、その理由は、理解不足、能力不足、時間不足など様々な可能性がある。信頼関係の有無を確認するには、マネジャーからの指示やフィードバックを細かく伝えてみるとよい。

少し具体的にフィードバックの良い例・ダメな例を示そう。

✖️「プレゼン、もう少し整えておいて」

⭕️「話す順番に沿ってスライドを並べ替え、冒頭に“結論→理由→根拠”の構成を入れてください」

✖️「お客様に丁寧に対応してね」

⭕️「明日の面談では、相手が最近の利用履歴で困っていることを一つヒアリングして報告してください」

✖️「プロジェクト、しっかりやっておいて」

⭕️「今週金曜までに進捗報告をテキストで共有し、次のタスクの見通しを示してください」

ダメな例は「もう少し」「丁寧に」「しっかり」など、指示に曖昧さが残ることがわかるだろうか。大事なのは、明確かつ実行が容易な小さなタスクを指示してみることだ。それでも行動に移さなければ、それはあなたとの信頼関係が破綻している証だ。

「指示に従わない部下」に内心憤りもあるだろうが、対立関係を放置すれば業績や成果に悪影響が生まれることは避けられない。部下の力を最大限引き出すことは、マネジャーの本質的責務である。

信頼が壊れる理由は一つではない

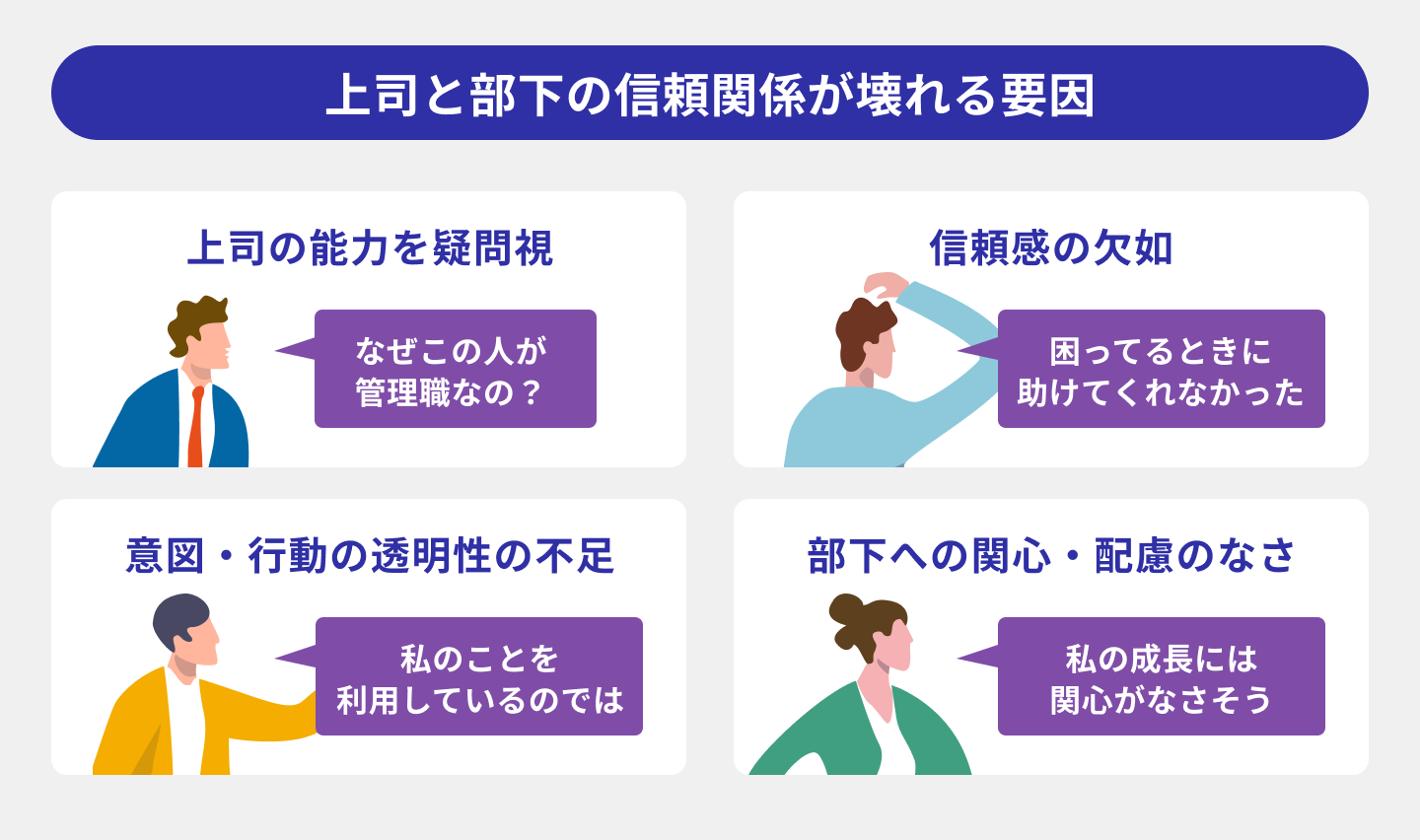

上司と部下の信頼関係が壊れる背景には、主に四つの要因が存在する。

①上司としての「能力」を疑問視

・適切な判断やアドバイスができていないと感じる

・言動に一貫性がない

・判断がぶれる

②人としての「信頼感」の欠如

・尊敬できない

・誠実さが感じられない

・困ったときに味方になってくれない

・部下の行動に責任を取ってくれない

③意図や行動の「透明性」の不足

・自分のことを利用しているだけではないかと感じる

・本音が見えない

・情報を隠しているのではないかと感じる

④部下への「関心・配慮」のなさ

・部下の成長に関心がない

・評価があいまい

・えこひいきがある

・感情で態度が変わる

これらの要因は互いに影響し合い、信頼崩壊の悪循環を生み出す。「言われたことをやらない」という現象の背後には、こうした複合的な不信の積み重ねがあることを認識してほしい。

完全に壊れていたら早期の第三者介入を

信頼関係が完全に壊れている上司と部下の場合、話し合いだけでその関係を改善することは困難だ。このような状態になったら、できるだけ早期に第三者に介入してもらうのが望ましい。

だが、マネジャーが自身の評価への悪影響を恐れ、状況改善を放置することも少なくない。部下との関係悪化をマネジメント能力の欠如と見なす向きもあったためだ。

しかし現代では、価値観の多様化により、相性の不一致は組織において自然な現象として認識されている。むしろ、適切なタイミングで第三者の支援を求められるマネジャーは、組織全体の成果を優先できる管理者と見なされることも少なくない。したがって、部下との関係改善を目指す場合は、一人で抱え込まず、上長や同部門の他のマネジャーに協力を求めるべきなのである。

具体的な解決策としては、隣の部署のマネジャーに依頼し、そのマネジャーと問題を抱える部下との間で1on1を実施するという方法が効果的だ。この第三者マネジャーが発見した問題点は、後に本来の上司(自分)へフィードバックされる。こうした客観的な視点により、上司と部下の二者関係だけでは見えなかった打開策が浮かび上がることもある。

さらに発展的な取り組みとして、四半期または半期に一度、部署を超えたマネジャーとの「斜めの1on1」を組織的に実施するという方法もある。直属の上司には伝えにくい本音を引き出す場を設けることで、マネジャー間の相互フィードバックが可能になり、部下にとっても安心感のある環境が構築される。

すれ違いは「小さな約束」で解消

完全な信頼崩壊ではなく単なるぎくしゃくした関係であれば、第三者介入なしでも修復は可能だ。こうした状況では上司と部下の関係を仕切り直すことから始めよう。

多くの場合、問題は表面的なコミュニケーション様式にある。話し方のテンポ、指示の出し方、話しぶりなど、「言い方」に起因する摩擦が生じている。例えば、親しみを込めた「さすがZ世代!」という発言が、部下には「からかい」や「軽視」と受け取られることがある。このような誤解が積み重なると、部下は次第に上司の指示に従わなくなる。「言ったのにやらない」という状況の増加は、信頼低下の明確なサインだ。

解決の鍵は上司側の行動変容にある。まず1on1の場を設け、自分の言動の真意を誠実に説明し、誤解を招いた行動は改めると明確に伝えよう。

しかし単なる謝罪や説明だけでは不十分だ。信頼回復には「小さな約束」の積み重ねが不可欠である。これは即座に実践できる具体的行動の約束だ。例えば「Z世代に関する発言を控える」「全ての部下に公平に接する」など、明確かつ実行可能な内容を約束し、2週間〜1カ月ごとに一つずつ確実に実行していく。

重要なのは、常に上司側から行動を起こすことだ。たとえ組織が部下からの率直な意見表明を奨励していても、評価権を持つ上司に対して部下が自発的に改善を求めることは現実的ではない。信頼回復は上司の側から積極的に行動することで初めて実現する。

「あなたのため」を信じてもらうには

単に部下の困りごとを解決するだけで信頼関係が簡単に回復するなら、ここまでの手間は不要ではないかと考えるマネジャーもいるだろう。しかし、一時的な支援だけでは真の信頼関係は構築できない。

考えてみてほしい。あなた自身が誰かの助言に従うのはなぜか。それは、その人があなたのために常に行動していると確信しているからだ。つまり、助言の背後にある意図を信頼している。

反対に、「この人の意見は聞きたくない」と感じるのは、その人が自己利益のために自分を利用していると疑うときだ。このような状態では、どれほど的確なアドバイスでも「本当に私のためなのか、何か裏があるのでは」と疑念を抱かれる。

信頼回復には、部下が「上司は私のために動いている」と実感できる行動の積み重ねが欠かせない。具体的には、部下のスキル向上やキャリアパスに真剣な関心を持ち、実際に役立つサポートを提供することだ。また、部下の意見を積極的に求め、可能な意思決定プロセスに参加させることで、上司が部下を信頼していることを示すことができる。

すべての部下への公平な対応や一貫した言動も重要だ。先述の「小さな約束」も、この文脈で考えると非常に効果的である。部下の信頼を勝ち得るためにも、一つひとつの小さな約束を確実に守り、それを着実に積み重ねていこう。

部下が話を聞かないのは、あなたを信じていないから

1on1で熱心にフィードバックを行っても成果に結びつかない——そんな悩みを抱えるマネジャーは少なくない。「部下の能力不足」と片付けたくなるが、真の問題はそこにはない。どれほど的確な指導も、聞く耳を持たない相手には響かないのだ。

その根本原因は何か。端的に言えば、部下があなたを信頼していないからだ。

「信頼されていない?」と意外に思うマネジャーもいるだろう。しかし、表面上の反応と実際の行動のギャップに注目してほしい。「はい、分かりました」と言いながら実際には行動しない部下の姿は、信頼関係の欠如を示す明確なシグナルである。

この状況では、さらなるフィードバックを重ねても効果は薄い。まずは信頼関係そのものの修復に目を向け、その再構築から始めるべきなのだ。

信頼関係は簡単な指示で分かる

「言われたことをやらない」状況が生じても、その理由は、理解不足、能力不足、時間不足など様々な可能性がある。信頼関係の有無を確認するには、マネジャーからの指示やフィードバックを細かく伝えてみるとよい。

少し具体的にフィードバックの良い例・ダメな例を示そう。

✖️「プレゼン、もう少し整えておいて」

⭕️「話す順番に沿ってスライドを並べ替え、冒頭に“結論→理由→根拠”の構成を入れてください」

✖️「お客様に丁寧に対応してね」

⭕️「明日の面談では、相手が最近の利用履歴で困っていることを一つヒアリングして報告してください」

✖️「プロジェクト、しっかりやっておいて」

⭕️「今週金曜までに進捗報告をテキストで共有し、次のタスクの見通しを示してください」

ダメな例は「もう少し」「丁寧に」「しっかり」など、指示に曖昧さが残ることがわかるだろうか。大事なのは、明確かつ実行が容易な小さなタスクを指示してみることだ。それでも行動に移さなければ、それはあなたとの信頼関係が破綻している証だ。

「指示に従わない部下」に内心憤りもあるだろうが、対立関係を放置すれば業績や成果に悪影響が生まれることは避けられない。部下の力を最大限引き出すことは、マネジャーの本質的責務である。

信頼が壊れる理由は一つではない

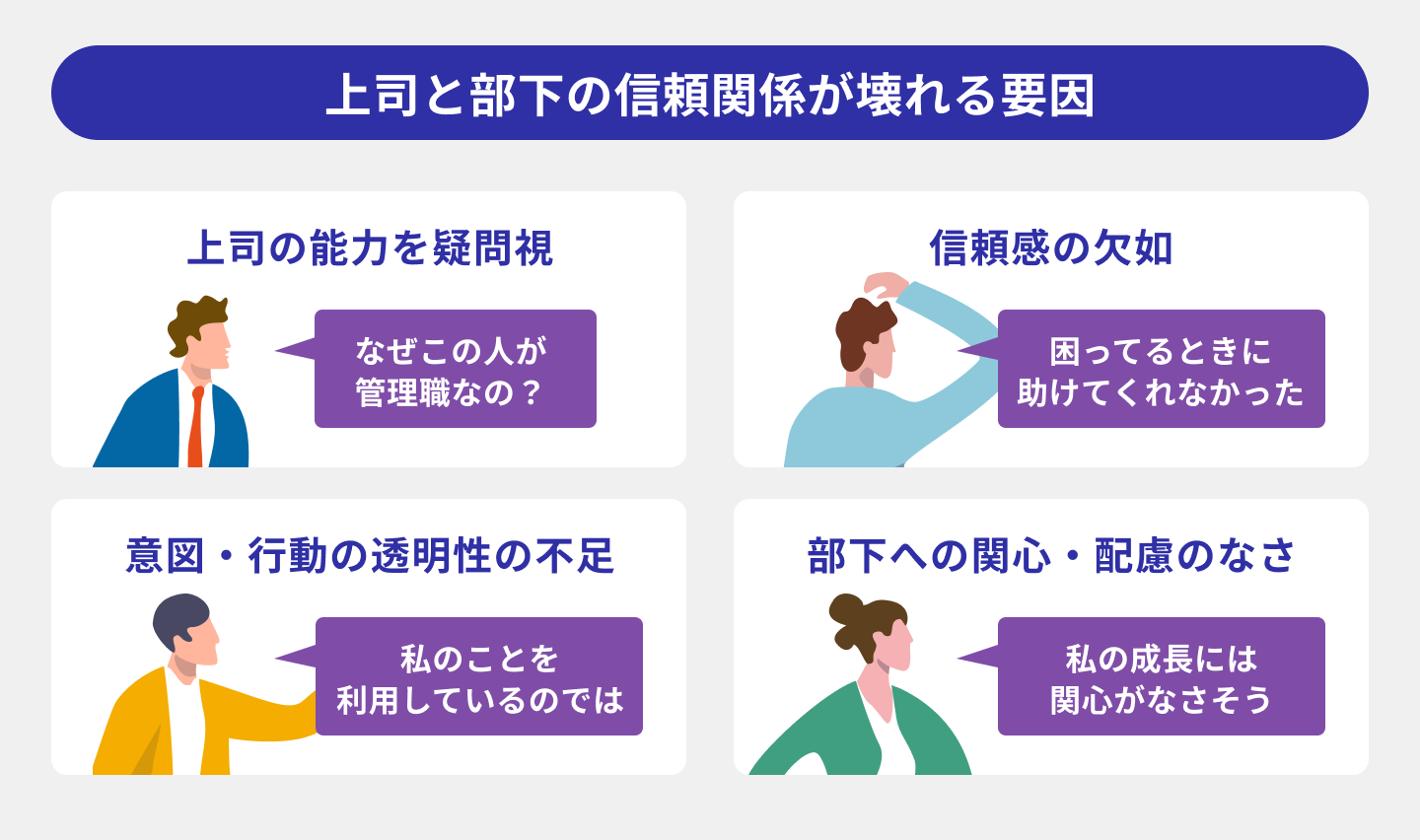

上司と部下の信頼関係が壊れる背景には、主に四つの要因が存在する。

①上司としての「能力」を疑問視

・適切な判断やアドバイスができていないと感じる

・言動に一貫性がない

・判断がぶれる

②人としての「信頼感」の欠如

・尊敬できない

・誠実さが感じられない

・困ったときに味方になってくれない

・部下の行動に責任を取ってくれない

③意図や行動の「透明性」の不足

・自分のことを利用しているだけではないかと感じる

・本音が見えない

・情報を隠しているのではないかと感じる

④部下への「関心・配慮」のなさ

・部下の成長に関心がない

・評価があいまい

・えこひいきがある

・感情で態度が変わる

これらの要因は互いに影響し合い、信頼崩壊の悪循環を生み出す。「言われたことをやらない」という現象の背後には、こうした複合的な不信の積み重ねがあることを認識してほしい。

完全に壊れていたら早期の第三者介入を

信頼関係が完全に壊れている上司と部下の場合、話し合いだけでその関係を改善することは困難だ。このような状態になったら、できるだけ早期に第三者に介入してもらうのが望ましい。

だが、マネジャーが自身の評価への悪影響を恐れ、状況改善を放置することも少なくない。部下との関係悪化をマネジメント能力の欠如と見なす向きもあったためだ。

しかし現代では、価値観の多様化により、相性の不一致は組織において自然な現象として認識されている。むしろ、適切なタイミングで第三者の支援を求められるマネジャーは、組織全体の成果を優先できる管理者と見なされることも少なくない。したがって、部下との関係改善を目指す場合は、一人で抱え込まず、上長や同部門の他のマネジャーに協力を求めるべきなのである。

具体的な解決策としては、隣の部署のマネジャーに依頼し、そのマネジャーと問題を抱える部下との間で1on1を実施するという方法が効果的だ。この第三者マネジャーが発見した問題点は、後に本来の上司(自分)へフィードバックされる。こうした客観的な視点により、上司と部下の二者関係だけでは見えなかった打開策が浮かび上がることもある。

さらに発展的な取り組みとして、四半期または半期に一度、部署を超えたマネジャーとの「斜めの1on1」を組織的に実施するという方法もある。直属の上司には伝えにくい本音を引き出す場を設けることで、マネジャー間の相互フィードバックが可能になり、部下にとっても安心感のある環境が構築される。

すれ違いは「小さな約束」で解消

完全な信頼崩壊ではなく単なるぎくしゃくした関係であれば、第三者介入なしでも修復は可能だ。こうした状況では上司と部下の関係を仕切り直すことから始めよう。

多くの場合、問題は表面的なコミュニケーション様式にある。話し方のテンポ、指示の出し方、話しぶりなど、「言い方」に起因する摩擦が生じている。例えば、親しみを込めた「さすがZ世代!」という発言が、部下には「からかい」や「軽視」と受け取られることがある。このような誤解が積み重なると、部下は次第に上司の指示に従わなくなる。「言ったのにやらない」という状況の増加は、信頼低下の明確なサインだ。

解決の鍵は上司側の行動変容にある。まず1on1の場を設け、自分の言動の真意を誠実に説明し、誤解を招いた行動は改めると明確に伝えよう。

しかし単なる謝罪や説明だけでは不十分だ。信頼回復には「小さな約束」の積み重ねが不可欠である。これは即座に実践できる具体的行動の約束だ。例えば「Z世代に関する発言を控える」「全ての部下に公平に接する」など、明確かつ実行可能な内容を約束し、2週間〜1カ月ごとに一つずつ確実に実行していく。

重要なのは、常に上司側から行動を起こすことだ。たとえ組織が部下からの率直な意見表明を奨励していても、評価権を持つ上司に対して部下が自発的に改善を求めることは現実的ではない。信頼回復は上司の側から積極的に行動することで初めて実現する。

「あなたのため」を信じてもらうには

単に部下の困りごとを解決するだけで信頼関係が簡単に回復するなら、ここまでの手間は不要ではないかと考えるマネジャーもいるだろう。しかし、一時的な支援だけでは真の信頼関係は構築できない。

考えてみてほしい。あなた自身が誰かの助言に従うのはなぜか。それは、その人があなたのために常に行動していると確信しているからだ。つまり、助言の背後にある意図を信頼している。

反対に、「この人の意見は聞きたくない」と感じるのは、その人が自己利益のために自分を利用していると疑うときだ。このような状態では、どれほど的確なアドバイスでも「本当に私のためなのか、何か裏があるのでは」と疑念を抱かれる。

信頼回復には、部下が「上司は私のために動いている」と実感できる行動の積み重ねが欠かせない。具体的には、部下のスキル向上やキャリアパスに真剣な関心を持ち、実際に役立つサポートを提供することだ。また、部下の意見を積極的に求め、可能な意思決定プロセスに参加させることで、上司が部下を信頼していることを示すことができる。

すべての部下への公平な対応や一貫した言動も重要だ。先述の「小さな約束」も、この文脈で考えると非常に効果的である。部下の信頼を勝ち得るためにも、一つひとつの小さな約束を確実に守り、それを着実に積み重ねていこう。