下元陽

「1on1総研」編集長。クリエイターチーム「BLOCKBUSTER」、ミクシィ、朝日新聞社、ユーザベースを経て2025年KAKEAI入社。これからの人間のつながり方に関心があります。

【座談会】仕事・職場における「いいヤツ」とはどういう存在か?

「あの人がいるから働くのが楽しい」——。そう思わせてくれる人が、皆さんの職場にもいませんか?

「1on1総研」ではこれまで、組織における対話の価値や人間関係の本質を探求してきました。一緒に働く仲間と良い関係を築くには、互いが「善くあろう」とする姿勢が必要ではないでしょうか。そんな考えの下に、今回は「仕事や職場における"いい人"とはどういう存在か」というテーマを設定しました。

このテーマを「1on1総研」編集長・下元と共に掘り下げてくれるのは、Podcastユニット「桃山商事」の清田隆之さん、森田さん、さとうさん。

人間関係にまつわるテーマも多い彼らの番組は、独自の視点で幅広いリスナーを獲得しています。また、森田さんとさとうさんはJTC(伝統的な日本企業)に勤めるビジネスパーソンでもあります。ふたりの現場の実感も交えながら、いつもよりゆる〜く、でもちょっとマジメにおしゃべりしました。

お三方、仕事や職場における「いい人」ってどんな人ですか……!?

.webp)

「罰ゲーム」に陥らない人たちは何が違うのか。ミドルマネジャーたちの「生命線」

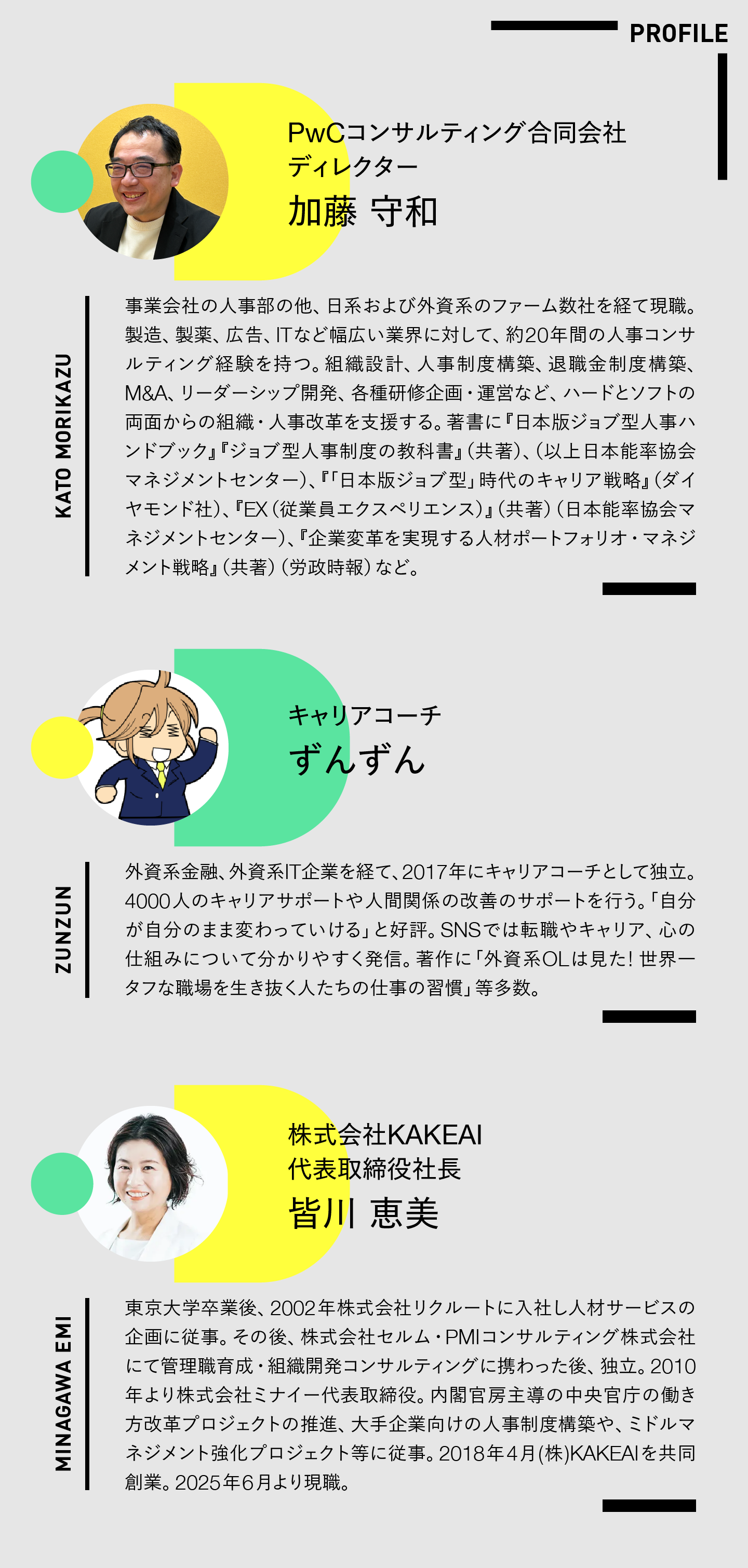

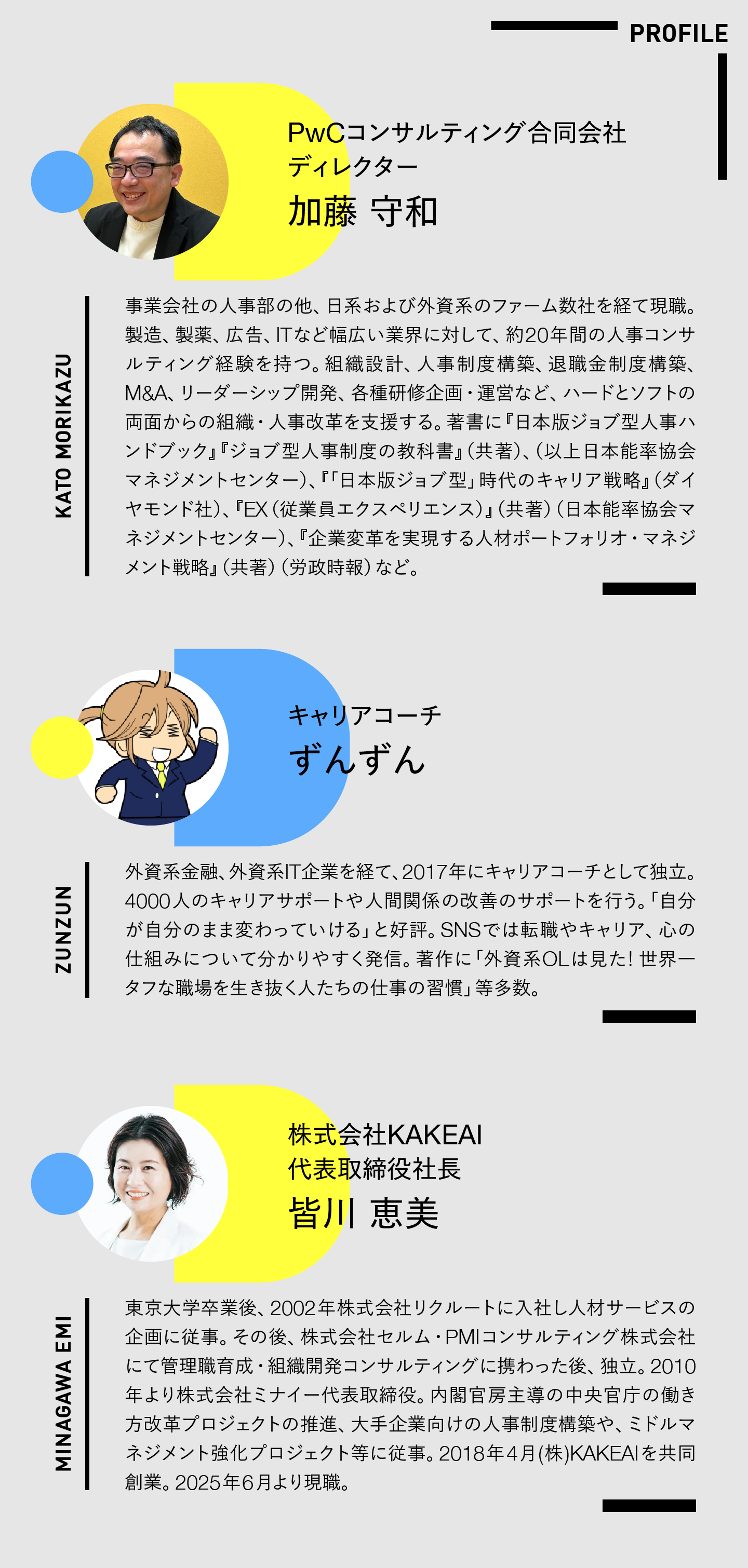

PwCコンサルティングの加藤守和氏、キャリアコーチのずんずん氏、KAKEAI代表取締役社長・皆川恵美による鼎談の中編。

前編では、メンバーのパフォーマンスマネジメントと感情ケアの両立が重要な論点となりました。今回は、その両立を支える営みとなる「対話」の価値を掘り下げます。

部下が求めているのは共感か、それとも別のものか。多様性の時代にマネジャーは何を磨くべきか。三者によるマネジャー論はどこまでも広がっていきます——。

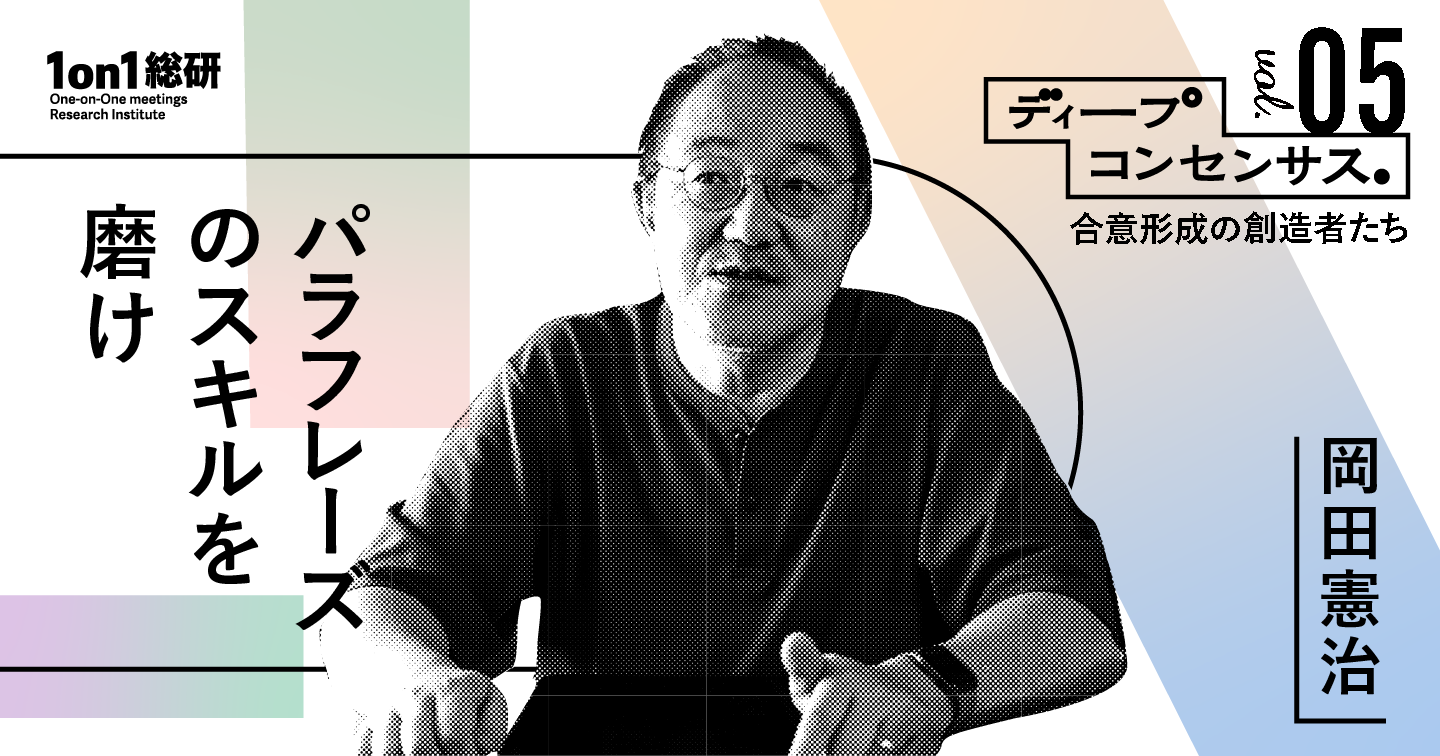

なぜ「正論」に人は心を閉ざすのか。反対派を味方に変える「伝え方」の極意

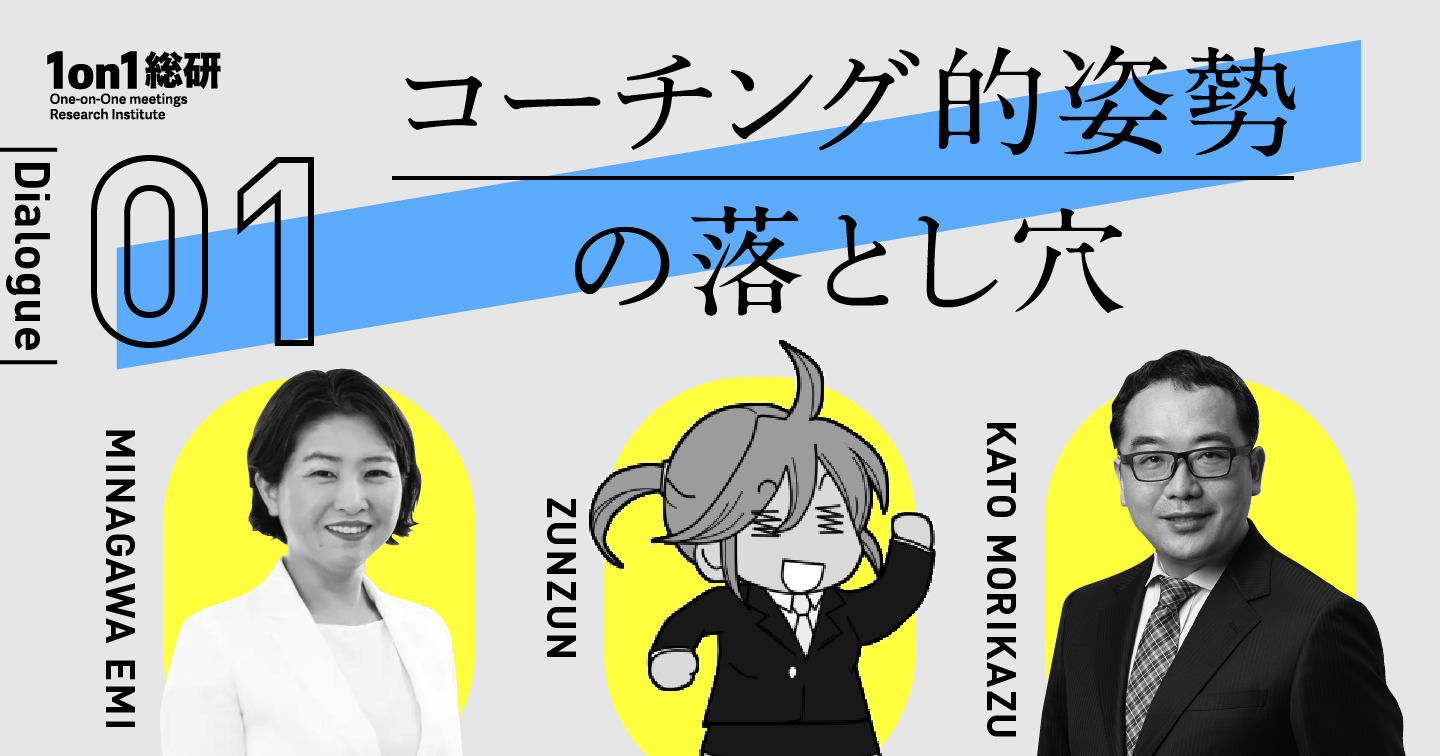

息子が通う小学校のPTA会長を3年間務めた政治学者・岡田憲治氏。民主主義の研究者による「フィールドワーク」は、机上の世界と現実の差を痛感する経験となった。その様子は著書『政治学者、PTA会長になる』(毎日新聞出版)で赤裸々に綴られている。

徹底した前例主義、強力な人間関係の磁場——「魔界」とも評されるPTAで、組織改革を唱える岡田氏の「正論」はPTAメンバーから猛反発を受けた。挫折を経た岡田氏は「その場の理(ルール)」への理解を深め、PTAメンバーや学校関係者らと、時に情熱的に、時にアクロバティックに対話を重ねていく。

今回、当時の経験をユーモアを交えながら振り返る岡田氏に合意形成の本質を尋ねた。その答えは、シンプルながら、現代のビジネスリーダーには不可欠と言えるものだった——。

✒️シリーズ「ディープ・コンセンサス」

多様な価値観を持つメンバーが集まる現代の組織では、表面的な妥協ではなく本質的な合意を築く力が、ミドルマネジャーやビジネスリーダーに求められています。本シリーズでは、ビジネス、政治、地域社会の現場で対話を重ね、「深い合意」を実現してきた実践者たちの知見を紹介します。

.webp)

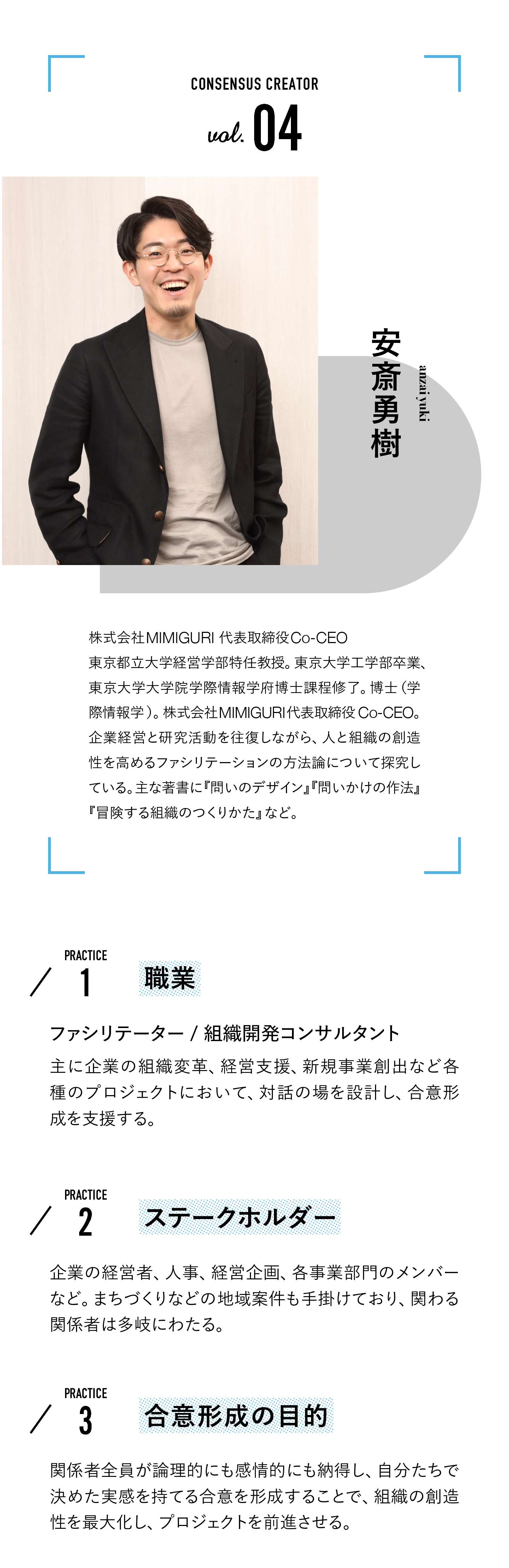

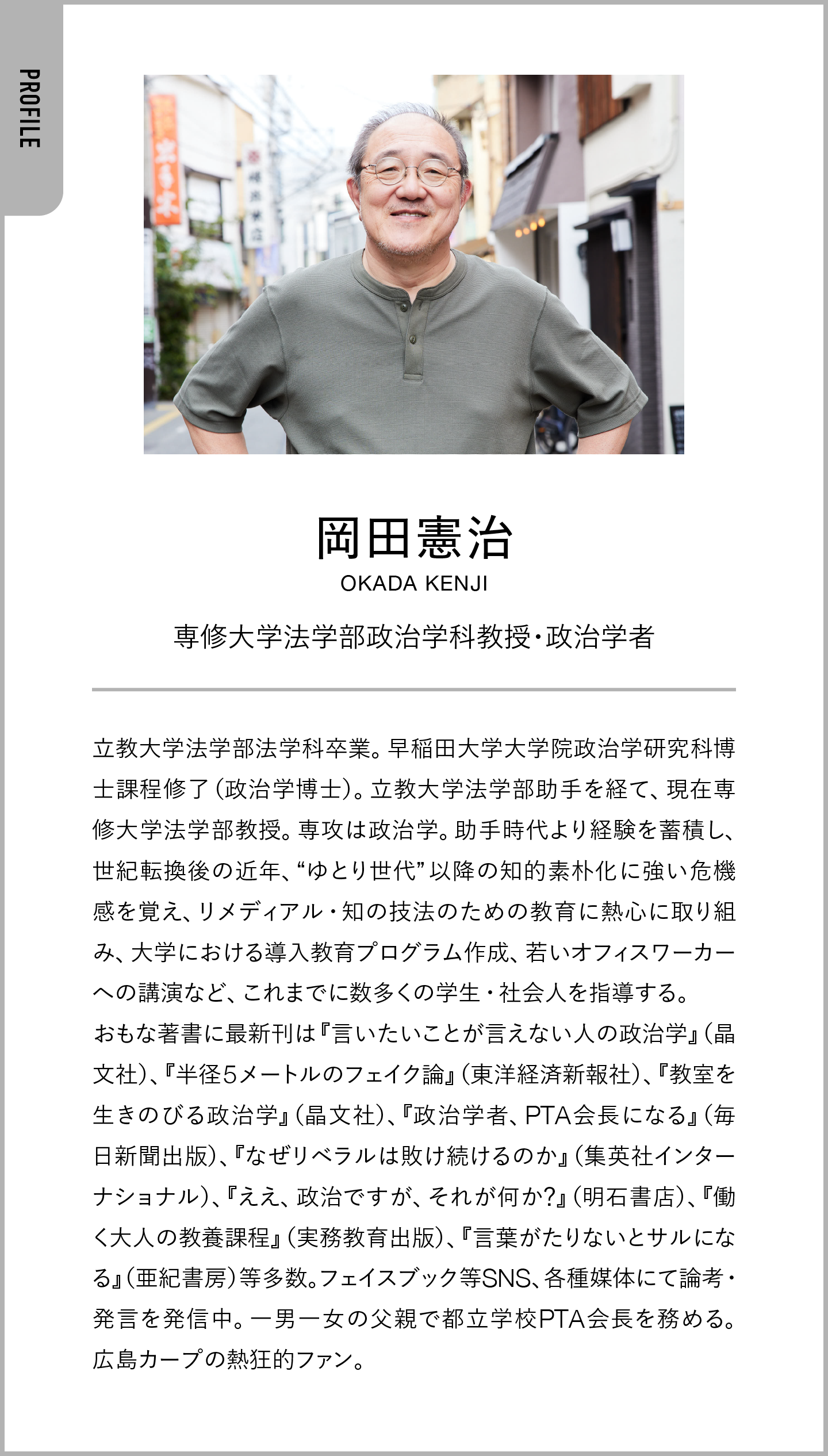

合意形成は遅らせろ。MIMIGURI安斎氏が教える「本質的な納得」のつくり方

「合意を形成するだけなら簡単です。誰にでもできますよ」——。経営コンサルティングファーム「MIMIGURI」共同代表の安斎勇樹氏は、そう語る。意味深な発言の裏にあるのは、対話が空洞化することへの警鐘だ。

理想のゴールは、すべての参加者が「自分たちで決めた」という実感を得られること。その目標に向けて、安斎氏は議論のプロセスを緻密にデザインしている。

日本を代表するウォッチブランド「CITIZEN」のデザインアイデンティティ構築プロジェクトを例に、「納得感が高い対話を生み出す方法」を解説してもらった。

✒️シリーズ「ディープ・コンセンサス」

多様な価値観を持つメンバーが集まる現代の組織では、表面的な妥協ではなく本質的な合意を築く力が、ミドルマネジャーやビジネスリーダーに求められています。本シリーズでは、ビジネス、政治、地域社会の現場で対話を重ね、「深い合意」を実現してきた実践者たちの知見を紹介します。

なぜ 「器」が大きい人は、合意形成がうまいのか。永田町・霞が関から学ぶ対話の核心

相手に“憑依”する——。PoliPoli代表取締役CEOの伊藤和真氏は、合意形成の極意をそう語る。

政策プラットフォーム「PoliPoli」を核に、政治・行政と企業・生活者を結ぶ事業を展開する。例えば、企業が直面する市場の規制や制度の壁を「解決すべき社会課題」と捉え直し、政治家や官僚と対話しながら、ルール変更の後押しや新たな事業機会の創出を支援している。

永田町・霞が関の現場で、多様な当事者が議論できる「場」を整え、合意形成を後押しする。そんな伊藤氏の実践からは「対話に不可欠な条件」が見えてきた——。

✒️シリーズ「ディープ・コンセンサス」

多様な価値観を持つメンバーが集まる現代の組織において、表面的な妥協ではなく、本質的な合意を築くことがミドルマネジャーやビジネスリーダーの急務となっています。本シリーズでは、ビジネス、政治、地域社会などの現場でコアな対話を通じて「深い合意」を実現してきたエキスパートたちの実践知を紹介します。

.webp)

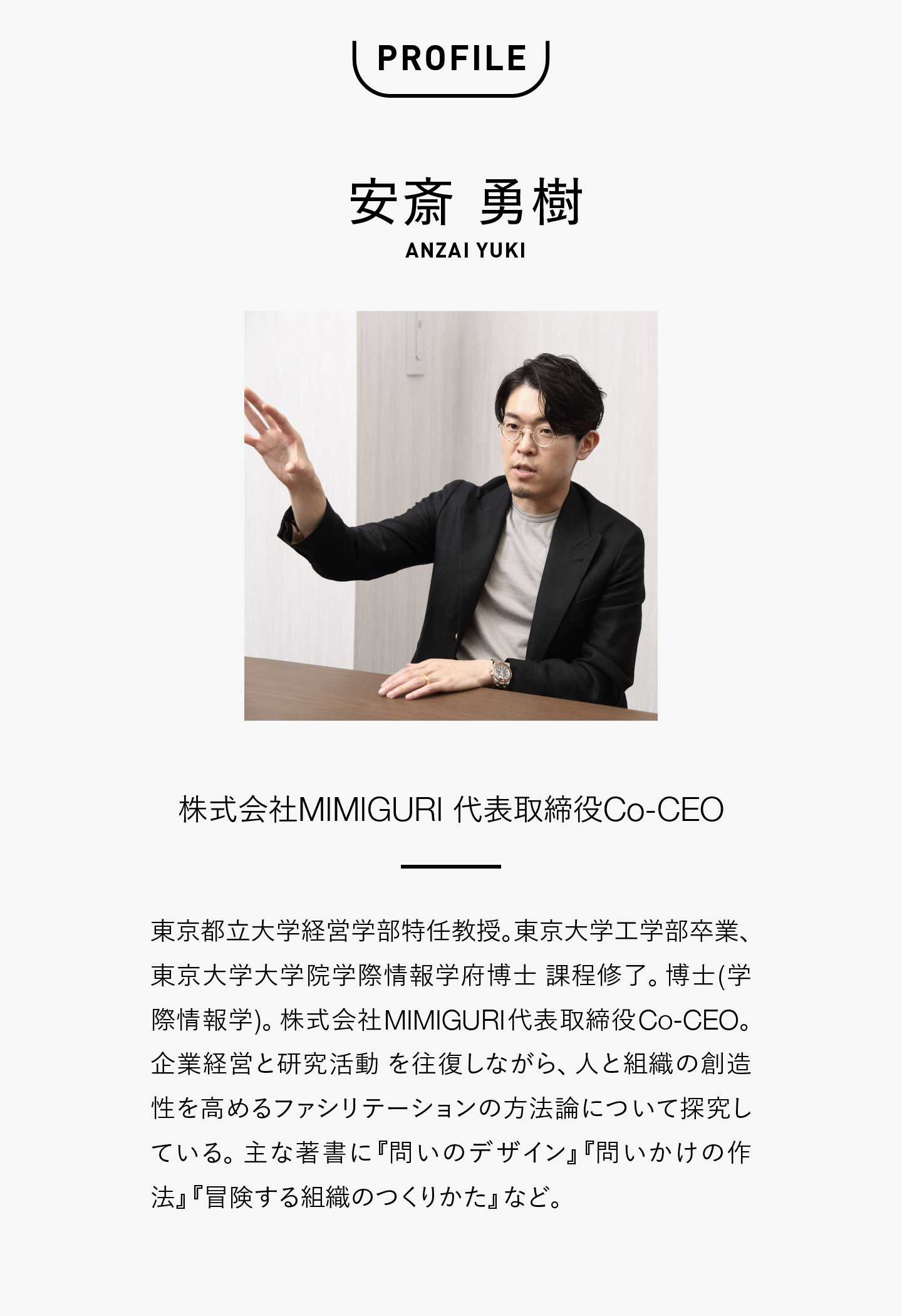

組織の「しがらみ」から考える、職場の評価と働きがい

「しがらみ」――。元来は水流を堰き止める柵を意味するが、転じて束縛や制約、煩わしいつながりを指す言葉として使われている。

意思決定のシンプル化に伴う過剰な根回しの減少、上下関係の変化による飲みニケーションの強要の消滅など、組織の「しがらみ」と呼ばれたものは徐々に存在感を薄めつつある。

職場の風通しが良くなり、働きやすさが高まっていることを実感している人も少なくないだろう。

だが一方で、コンプライアンス遵守やハラスメント意識の高まりに伴い、組織内の人間関係そのものが希薄化しているという声も聞く。それは働き手にとって本当に望ましいことなのだろうか。

著書『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』で「しがらみ」の価値を問い直す井上慎平氏に、「1on1総研」編集長・下元陽が話を聞いた。

.webp)