「お客様化」する若手社員と、感情ケアに疲弊するミドルマネジャー。井上慎平氏が指摘する「上司の役割」の問題点

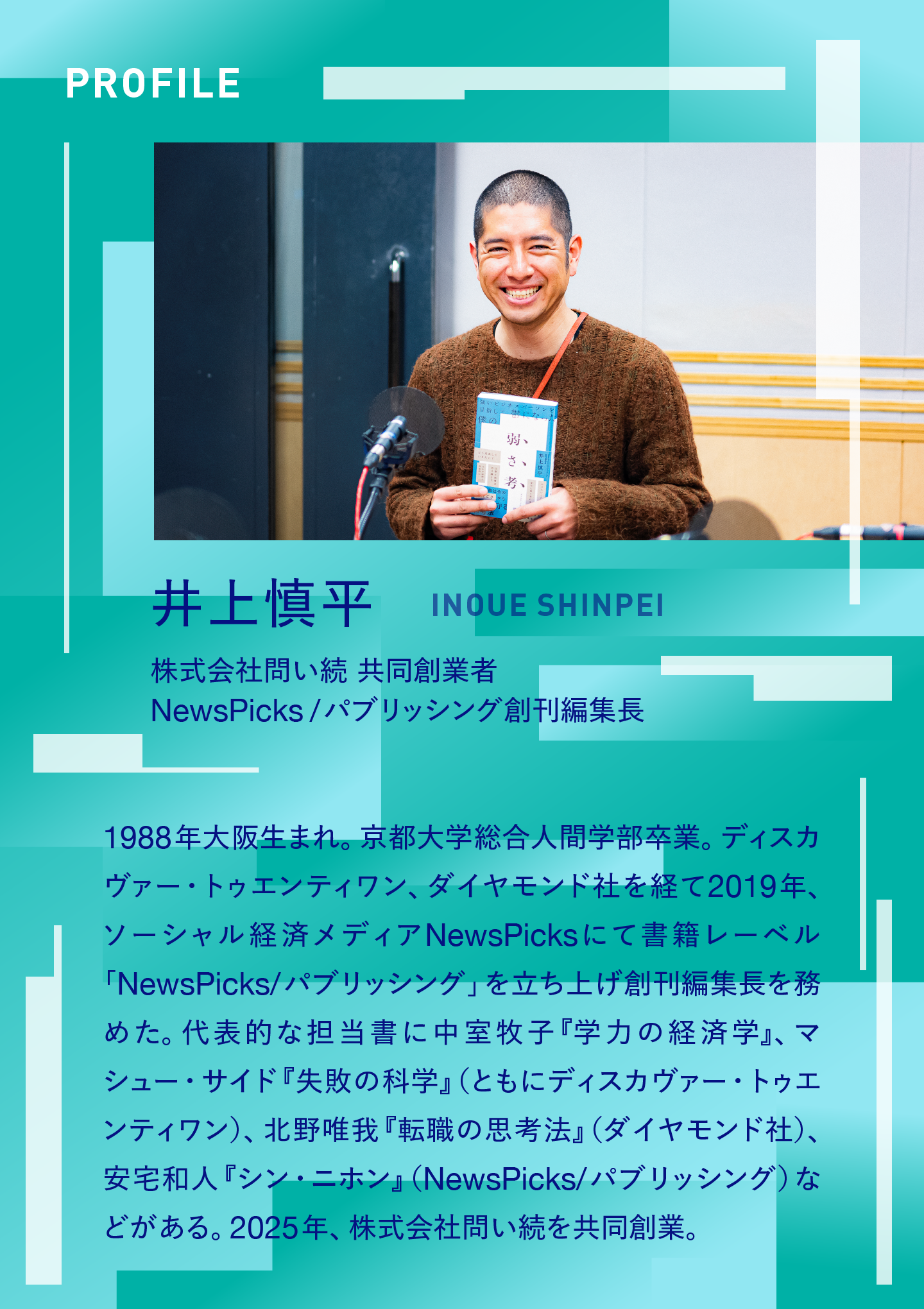

「新人のエンゲージメントの低さについて、ミドルマネジャーの管理能力が問われることは正しいのでしょうか」――話題の書『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』の著者・井上慎平氏は、今日の「上司の役割」に疑問を呈する。

部下の感情ケアで疲弊する中間管理職、「お客様化」する若手社員、誰も傷つかない対話、そして組織が持つ残酷さ――。

現代組織が抱える構造的な問題について、1on1総研編集長・下元陽が井上氏に話を聞くと、「綺麗事」を突き放す言葉が次々と返ってきた。

若手層とミドル層で異なる「合理性の時間軸」

下元 『弱さ考』を拝読しました。井上さんが鬱になって「強いビジネスパーソン」から降りざるを得なくなった体験から、資本主義社会が前提とする「強さ」そのものを問い直していく。その思考の軌跡に深く引き込まれました。

特に印象的だったのは、ビジネス界の様々な「常識」を根底から問い直している点です。今日はその視点を、私たち「1on1総研」が向き合う組織と対話の問題に向けていただき、一緒に掘り下げていければと思います。

井上 はい、よろしくお願いします。

下元 1on1はこの5年ほどの間に多くの企業で導入されるようになりました。主な目的は、パフォーマンス向上、組織のエンゲージメント向上、組織風土の活性化、社員の自律性向上などです。ただ、対話の枠組みを設けても、期待した成果が出ない職場も少なくありません。

労働市場の売り手市場化、ハラスメント防止意識の高まり、職業観や働き方の多様化――こうした変化の中で、部下に過度に配慮するマネジャーも出てきています。

ある経営者は、1on1の場でマネジャーが部下に迎合的な姿勢になっていることを問題視していました。それによって表面的にはエンゲージメントが高まるかもしれないが、部下の実質的な成長につながっているかは疑問である、と。

「従業員体験(EX)の向上」は重要なトレンドですが、その裏で上司が部下を「お客様扱い」する動きも出てきているようです。

井上 なるほど。売り手市場の中で、部下が力を持ち始めているがゆえの悩みですね。

「顧客化」する部下は、傾向として私たち30、40代のミドル層とは異なる価値観を持つ若い世代が多いように思います。彼らはロジカルに物事を判断することを良しとされてきた世代です。合理的に考えれば、組織のしがらみに縛られる必要はない。理不尽な上司がいれば転職すればいい。実に合理的な判断です。

ただ、その合理性が捉えている時間軸は非常に短い。「コスパ」「タイパ」という言葉が象徴するように、短期的な効率性を重視する傾向があります。

私たち40歳前後のミドル世代が当たり前だと思ってきた「20代はがむしゃらに頑張るのが望ましい」という価値観は、10年という長い時間軸で見れば合理的です。実際、がむしゃらに働いた分だけ力がつき、それが今を生き延びる強さになっている。

一方で、今の若い世代は「10年先もリターンが返ってくるか分からないものに投資できない」という感覚を持っている。彼らと私たちでは「合理性の時間軸」が全く違います。

下元 ミドル世代としては、厳しい経験を積むことの価値を伝えたいが、押しつければハラスメントと捉えられるおそれもある。かといって、若い世代の合理性をそのまま受け入れては組織が成り立たない。そのような逡巡を抱えながら、1on1に臨んでいるマネジャーは少なくありません。

井上 そこがまさに苦しいところですよね。私は、組織のコミュニケーションに「冗長性」を付加することが1on1の効能の一つだと考えています。一見ムダに見える雑談や何気ない対話の蓄積が、実は長期的には組織の強さを生み出す。相互理解の深まりがトラブルを未然に防ぎ、チームの結束力を高める。これは長期的な時間軸で見れば、合理的な投資と言えます。

しかし、「上司と業務以外の話をする必然性がない」と考える若手ビジネスパーソンもいます。「そういう話なら友人とすればいい」という彼らの論理は、短期的には正しい。この論理で「顧客化」した部下が1on1に臨めば、管理職が努力しても、本質的な対話には至らないでしょう。

部下への「感情労働」はどこまで必要か

下元 ミドルマネジャーには、価値観の相違の克服以外にも難題があります。エンゲージメント下位層への対応負荷の高まりです。

多くの企業が「エンゲージメント向上」を人事施策として掲げ、その手段として1on1を位置づけています。しかし現実には、従業員のエンゲージメントには必ず濃淡がある。マネジャーの仕事が多様化する中、下位層をモチベートする負荷は決して小さくありません。

井上 現在のミドルマネジャーの仕事には、部下の感情面をケアする、いわゆる「感情労働」が含まれていますが、彼らをそこから解放してあげるべきではないでしょうか。

このような概念は、この十数年で広がった比較的新しいものと認識しています。厚生労働省が2006年に『労働者の心の健康の保持増進のための指針』を公表し、管理職による「ラインによるケア」を明確に位置づけた。それ以降、現場のマネジャーに"心のケア"の期待が広がったという理解です。

心理的に不調を抱える部下へのサポートは当然必要でしょう。一方で、単に意欲が低い層の感情管理まで管理職の責務とすることには、私は正直疑問を感じています。

会社員時代、エンゲージメントの低い社員への対応に管理職が疲弊していく現場を何度も見ました。新人のモチベーション低下について、40歳の管理職の能力が問われる。これは成人した子どもの問題について、親が責任を問われているようで違和感を覚えます。

下元 そのお考えは理解しますが、その上で一つ気になることがあります。『弱さ考』は資本主義が求める強さから距離を取ることを肯定する本ですが、今のお話は組織の合理性、つまり強い側の視点に立った主張にも聞こえます。その点はどうお考えですか?

井上 『弱さ考』で書きたかったことの一つは、組織、市場、そして世界は残酷であるということです。

2018年に話題になった書籍『傷つきやすいアメリカの大学生たち』では、米国の大学生の脆弱さが描かれていますが、ビジネスパーソンが傷つくのを恐れ組織の中であらゆる摩擦を避けていたら、どうなるか。おそらく、市場価値が下がり、転職しようとしたときに就職先が簡単には見つからない、という厳しい現実に直面します。

1on1も摩擦が起きる場です。コミュニケーションとは本来、どれほど配慮しても相手を傷つける可能性を孕んでいます。にもかかわらず、「誰も傷つかない」を対話の前提とし、ミドルマネジャーに過度な感情労働を要求すれば、彼らのバーンアウトリスクが高まるだけではないでしょうか。

私は残酷さを含む現実を前提にしながら物事を考えることが必要だと思います。ただ、20代のビジネスパーソンは、若いがゆえに視野が狭く、その残酷さが見えないこともある。他ならぬ私自身がそうでした。だからこそ、組織や市場に残酷さが確かに存在することを伝えることがミドル層の役割だと思っています。

下元 では仮に、今から井上さんが若いメンバーをマネジメントする立場になったとして、合理性が異なる部下にどのようにそれを伝えていきますか。

井上 これも一つの現実として、全ての部下を理解させることは難しいと割り切ります。話が通じそうな相手を見極め、まずは対話できる環境を築く。そして、長期視点の遠回りな話やおっさん臭い説教も含めて、その部下に時間をかけてコミットする。それが実質的なアプローチだと思います。

(執筆:下元陽、構成協力:堀尾大悟、撮影:村中隆誓)

◆後編はこちら

若手層とミドル層で異なる「合理性の時間軸」

下元 『弱さ考』を拝読しました。井上さんが鬱になって「強いビジネスパーソン」から降りざるを得なくなった体験から、資本主義社会が前提とする「強さ」そのものを問い直していく。その思考の軌跡に深く引き込まれました。

特に印象的だったのは、ビジネス界の様々な「常識」を根底から問い直している点です。今日はその視点を、私たち「1on1総研」が向き合う組織と対話の問題に向けていただき、一緒に掘り下げていければと思います。

井上 はい、よろしくお願いします。

下元 1on1はこの5年ほどの間に多くの企業で導入されるようになりました。主な目的は、パフォーマンス向上、組織のエンゲージメント向上、組織風土の活性化、社員の自律性向上などです。ただ、対話の枠組みを設けても、期待した成果が出ない職場も少なくありません。

労働市場の売り手市場化、ハラスメント防止意識の高まり、職業観や働き方の多様化――こうした変化の中で、部下に過度に配慮するマネジャーも出てきています。

ある経営者は、1on1の場でマネジャーが部下に迎合的な姿勢になっていることを問題視していました。それによって表面的にはエンゲージメントが高まるかもしれないが、部下の実質的な成長につながっているかは疑問である、と。

「従業員体験(EX)の向上」は重要なトレンドですが、その裏で上司が部下を「お客様扱い」する動きも出てきているようです。

井上 なるほど。売り手市場の中で、部下が力を持ち始めているがゆえの悩みですね。

「顧客化」する部下は、傾向として私たち30、40代のミドル層とは異なる価値観を持つ若い世代が多いように思います。彼らはロジカルに物事を判断することを良しとされてきた世代です。合理的に考えれば、組織のしがらみに縛られる必要はない。理不尽な上司がいれば転職すればいい。実に合理的な判断です。

ただ、その合理性が捉えている時間軸は非常に短い。「コスパ」「タイパ」という言葉が象徴するように、短期的な効率性を重視する傾向があります。

私たち40歳前後のミドル世代が当たり前だと思ってきた「20代はがむしゃらに頑張るのが望ましい」という価値観は、10年という長い時間軸で見れば合理的です。実際、がむしゃらに働いた分だけ力がつき、それが今を生き延びる強さになっている。

一方で、今の若い世代は「10年先もリターンが返ってくるか分からないものに投資できない」という感覚を持っている。彼らと私たちでは「合理性の時間軸」が全く違います。

下元 ミドル世代としては、厳しい経験を積むことの価値を伝えたいが、押しつければハラスメントと捉えられるおそれもある。かといって、若い世代の合理性をそのまま受け入れては組織が成り立たない。そのような逡巡を抱えながら、1on1に臨んでいるマネジャーは少なくありません。

井上 そこがまさに苦しいところですよね。私は、組織のコミュニケーションに「冗長性」を付加することが1on1の効能の一つだと考えています。一見ムダに見える雑談や何気ない対話の蓄積が、実は長期的には組織の強さを生み出す。相互理解の深まりがトラブルを未然に防ぎ、チームの結束力を高める。これは長期的な時間軸で見れば、合理的な投資と言えます。

しかし、「上司と業務以外の話をする必然性がない」と考える若手ビジネスパーソンもいます。「そういう話なら友人とすればいい」という彼らの論理は、短期的には正しい。この論理で「顧客化」した部下が1on1に臨めば、管理職が努力しても、本質的な対話には至らないでしょう。

部下への「感情労働」はどこまで必要か

下元 ミドルマネジャーには、価値観の相違の克服以外にも難題があります。エンゲージメント下位層への対応負荷の高まりです。

多くの企業が「エンゲージメント向上」を人事施策として掲げ、その手段として1on1を位置づけています。しかし現実には、従業員のエンゲージメントには必ず濃淡がある。マネジャーの仕事が多様化する中、下位層をモチベートする負荷は決して小さくありません。

井上 現在のミドルマネジャーの仕事には、部下の感情面をケアする、いわゆる「感情労働」が含まれていますが、彼らをそこから解放してあげるべきではないでしょうか。

このような概念は、この十数年で広がった比較的新しいものと認識しています。厚生労働省が2006年に『労働者の心の健康の保持増進のための指針』を公表し、管理職による「ラインによるケア」を明確に位置づけた。それ以降、現場のマネジャーに"心のケア"の期待が広がったという理解です。

心理的に不調を抱える部下へのサポートは当然必要でしょう。一方で、単に意欲が低い層の感情管理まで管理職の責務とすることには、私は正直疑問を感じています。

会社員時代、エンゲージメントの低い社員への対応に管理職が疲弊していく現場を何度も見ました。新人のモチベーション低下について、40歳の管理職の能力が問われる。これは成人した子どもの問題について、親が責任を問われているようで違和感を覚えます。

下元 そのお考えは理解しますが、その上で一つ気になることがあります。『弱さ考』は資本主義が求める強さから距離を取ることを肯定する本ですが、今のお話は組織の合理性、つまり強い側の視点に立った主張にも聞こえます。その点はどうお考えですか?

井上 『弱さ考』で書きたかったことの一つは、組織、市場、そして世界は残酷であるということです。

2018年に話題になった書籍『傷つきやすいアメリカの大学生たち』では、米国の大学生の脆弱さが描かれていますが、ビジネスパーソンが傷つくのを恐れ組織の中であらゆる摩擦を避けていたら、どうなるか。おそらく、市場価値が下がり、転職しようとしたときに就職先が簡単には見つからない、という厳しい現実に直面します。

1on1も摩擦が起きる場です。コミュニケーションとは本来、どれほど配慮しても相手を傷つける可能性を孕んでいます。にもかかわらず、「誰も傷つかない」を対話の前提とし、ミドルマネジャーに過度な感情労働を要求すれば、彼らのバーンアウトリスクが高まるだけではないでしょうか。

私は残酷さを含む現実を前提にしながら物事を考えることが必要だと思います。ただ、20代のビジネスパーソンは、若いがゆえに視野が狭く、その残酷さが見えないこともある。他ならぬ私自身がそうでした。だからこそ、組織や市場に残酷さが確かに存在することを伝えることがミドル層の役割だと思っています。

下元 では仮に、今から井上さんが若いメンバーをマネジメントする立場になったとして、合理性が異なる部下にどのようにそれを伝えていきますか。

井上 これも一つの現実として、全ての部下を理解させることは難しいと割り切ります。話が通じそうな相手を見極め、まずは対話できる環境を築く。そして、長期視点の遠回りな話やおっさん臭い説教も含めて、その部下に時間をかけてコミットする。それが実質的なアプローチだと思います。

(執筆:下元陽、構成協力:堀尾大悟、撮影:村中隆誓)

◆後編はこちら