【人事必見】ストレスチェックを「義務」から「武器」に変える方法

年に一度のストレスチェック。実施後、あなたの職場に何か変化はあっただろうか。

「結果を有効活用できている企業は、10社に1社程度」。9500社以上にストレスチェックサービスを提供する株式会社HRデータラボの三宅朝広代表は、多くの企業が宝の山であるデータを見過ごしている現状を指摘する。

なぜ同じ会社で、ある部署だけ離職率が高いのか。なぜ隣の課は活気があるのに、こちらは疲弊しているのか。その差を生む要因は、実はデータに表れている。

ストレスチェックを「義務」から「組織改善の武器」に変える方法を、三宅氏に聞いた。

答えは「外」ではなく「社内」にある

義務化から約10年。厚生労働省の調査では、50人以上の事業場でストレスチェック実施率は81.7%に達し、300人以上では98%を超える。制度としては定着したかに見えるが、形骸化も指摘されている。その背景には、根深い誤解と構造的な問題があるという。

――日本企業のストレスチェックの活用実態をどう見ていますか?

三宅 多くの企業が「法律で決まっているから仕方なく」実施して、終わらせていますよね。データをきちんと活用している企業は非常に少ない。私の観測範囲では、人事施策に積極的な会社の中でも10社に1社くらい。

興味深いのは、ストレスチェックで「上司とのコミュニケーション不足」という結果が出ているのに、わざわざ別のサーベイを導入する企業が多いことです。

新しいサーベイでも「コミュニケーションが足りていない」という同じ答えが返ってくるだけ。あまり意味がないので、組織コミュニケーションの改善ツールや研修などに投資する方がよほど有益です。

――データはあるのに活用されない。その理由をどう考えますか?

三宅 最大の要因は「ストレスチェックは役に立たない」という先入観だと思います。「メンタル不調者を特定するツール」という誤解もはびこっていますが、実際は違います。ストレスチェックは、ストレスの原因がどこにあるかを分析するツールです。

例えば、営業1課と営業2課で同じ業務量なのに、ストレス度が全然違うことがあります。データを見ると、1課は「上司からのサポート不足」、2課は「上司のサポートが十分」という差が数値で明確に出ます。

――ストレスチェックのデータは、具体的にどう分析するのでしょうか。

三宅 最も価値があるのは社内の部署間比較です。他社との比較や全社平均を見ても「うちはまあまあかな」で終わってしまう。でも、同じような業務をしている部署同士を比較すると、問題がはっきり見えてきます。

ポイントは、できるだけ細かい単位で見ることです。例えば20人の営業部全体で平均を取ると、良い部分と悪い部分が混ざって、問題が見えなくなる。そこで営業1課・2課に分け、さらに各課のグループ単位まで掘り下げていきます。

細かく見ていくと、興味深いことが分かります。「なぜAグループはストレスが低いのに、Bグループは高いのか」「この課長の下では離職が少ないのはなぜか」といった差が数値で明確になる。そして、良好なチームのノウハウを問題のあるチームに横展開するだけで、大きな改善が期待できます。答えは外部にではなく、社内にあるのです。

――部課やグループごとの差が見えた時、現場のマネジャーはどう対応すべきでしょうか。「部下のストレスケアまでしていたら自分が倒れる」という声も聞こえてきますが。

三宅 ストレスチェックが求めるのは、個人のケアではなく組織の改善です。

法律上、個人結果は本人に通知され、事業者(人事や上司)は本人の同意なく取得することはできません。個別対応は産業医など医師による面接指導の領域で扱われるものであり、マネジャーや人事が見られるのは匿名化された集団分析の結果だけです。

つまり、マネジャーの役割は「田中さんの結果が高いから個別にケアする」ことではなく、「営業2課全体で〈上司のサポート不足〉という傾向が出ているからマネジメント方法を見直す」といった組織課題への対応にあります。

個人のケアは医師に任せ、マネジャーは組織改善に専念する――この切り分けが重要です。

――ストレスチェックの結果を部下との1on1に生かす方法はありますか?

三宅 部署の傾向が分かれば、1on1の質が変わります。例えば「ストレスチェックの結果、うちの部署は仕事量が多いって出たけど、どう思う?」と聞けば、データという共通言語があることで、部下も本音を言いやすくなります。

感情論ではなく、事実に基づいた建設的な対話ができる。それがストレスチェックの大きな価値です。ただし、あくまでも部署全体の傾向として話すことが大切で、「君のストレスチェックの結果は……」という使い方はNGです。

ストレスチェックを形骸化させないための処方箋

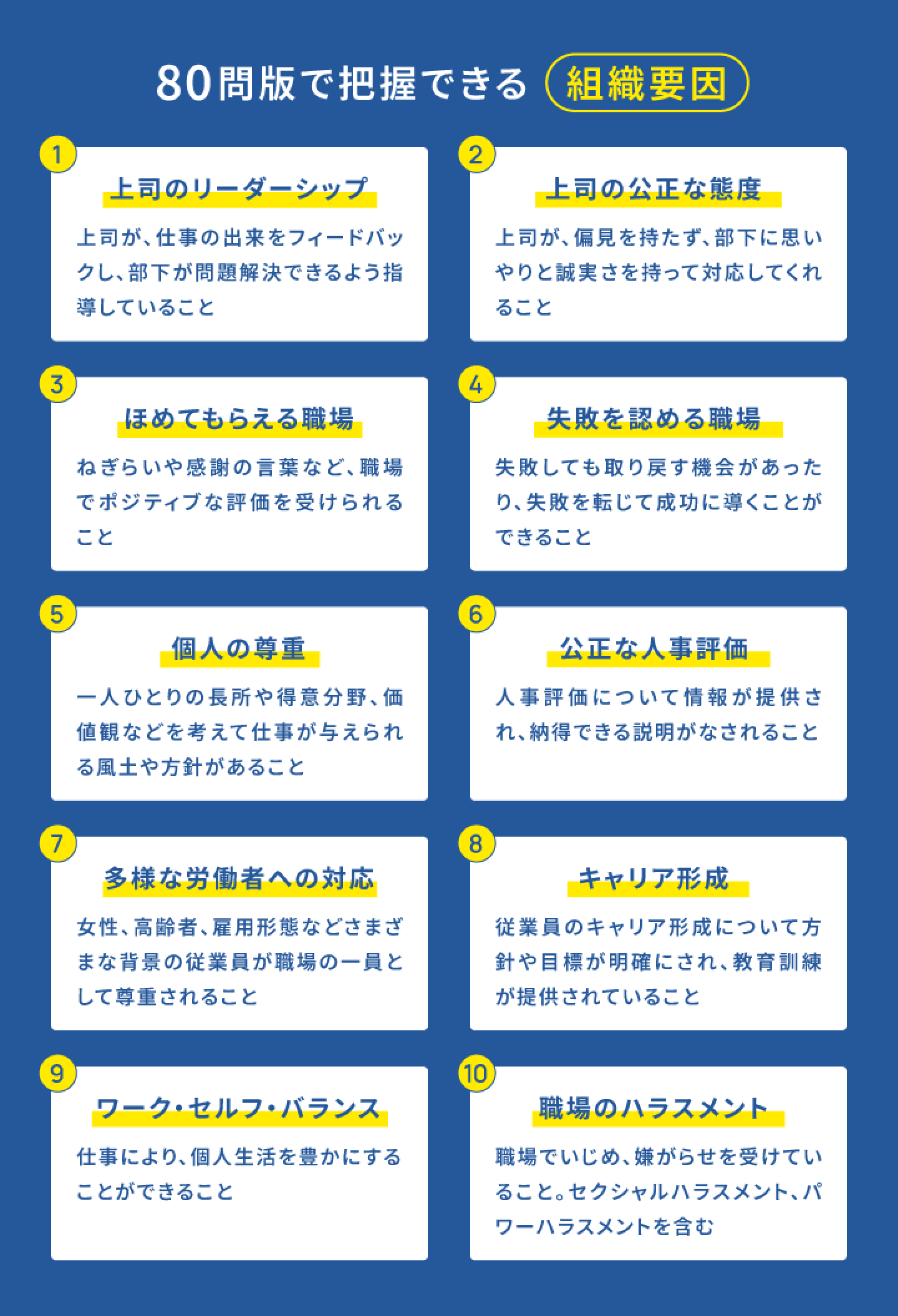

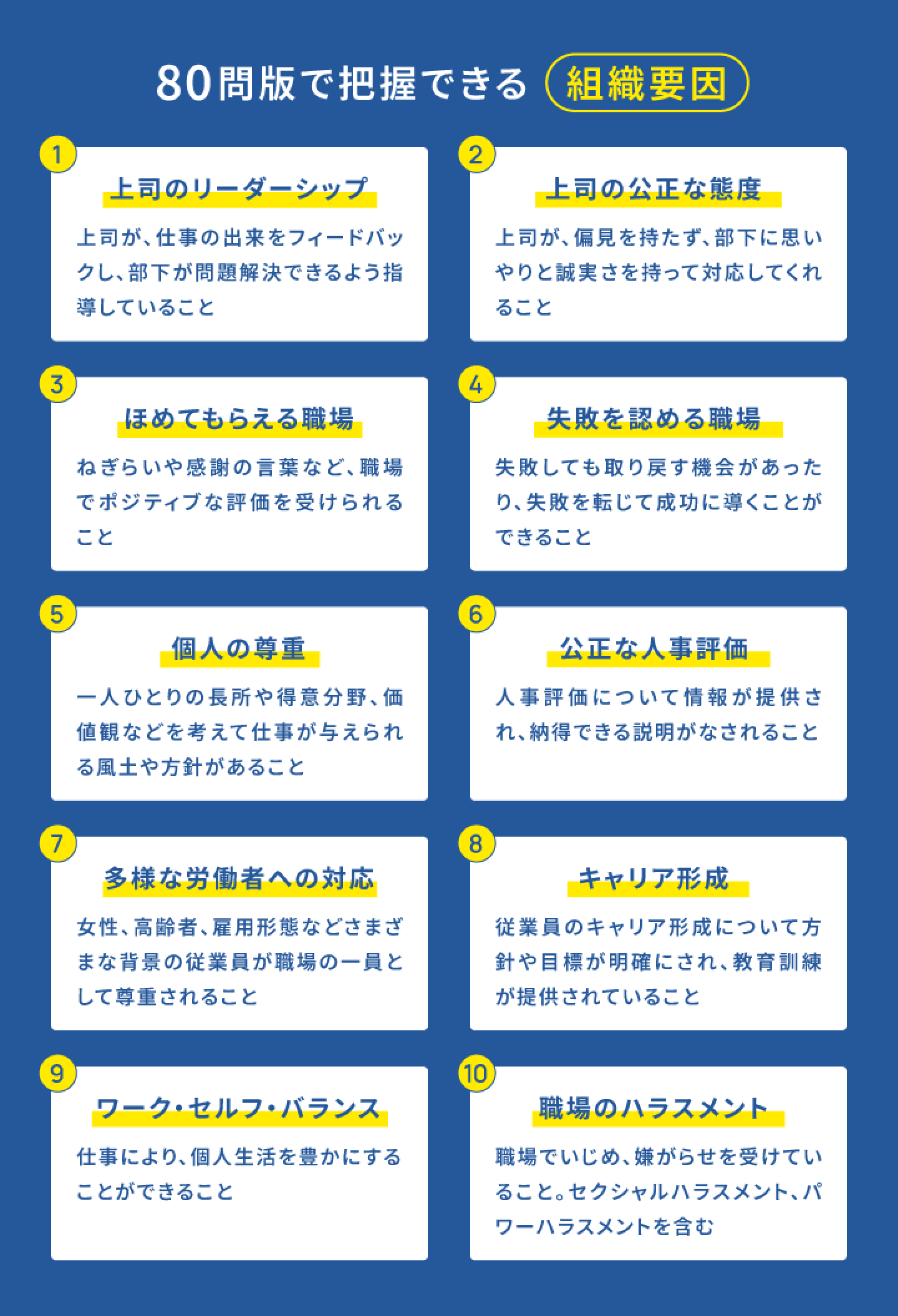

――ストレスチェックには標準の57問版のほかに、80問版もあります。両者の違いは?

三宅 57問版でも「上司のサポート不足」「同僚のサポート不足」といった基本的な要因は分かりますが、80問版は解像度がさらに上がります。

「上司のリーダーシップ」「上司の公正な態度」「ほめてもらえる職場」「キャリア形成」など、マネジメントや組織文化に関する項目が追加されるため、高ストレスの原因がピンポイントで分かるのです。

原因が特定できれば、対策も具体的になる。そのため、80問版を選ぶ会社は年々増加しています。

――HRデータラボは9500社以上にサービスを提供しています。印象的な組織改善の事例はありますか?

三宅 データに基づく組織改善は、往々にして地道なコミュニケーションの積み重ねであり、華々しく語れるものではありません。ただ、ストレスチェックによって組織のコミュニケーション不足が明確になり、そこに手を打った結果、翌年のチェック結果が改善し、離職率も下がった例はいくつも存在します。

ストレスチェックは「マイナスをゼロに戻す」ツールです。派手さはありませんが、着実な組織改善につながります。

――ストレスチェックを組織改善につなげられる企業とそうでない企業の違いはどこにあるのでしょうか。

三宅 決定的な違いは経営層の人材に対する考え方でしょう。従業員を「育てて長く活躍してもらう存在」と見るか「入れ替わりを前提とした労働力」と見るかで、ストレスチェックの扱いが180度変わります。

典型的な失敗パターンは、人事部の新人に「義務だから、おまえやっとけ」と丸投げするケースです。担当者は結果をまとめるだけで精一杯。経営層には「今年も無事に実施しました」という報告しか上がらず、貴重なデータが改善提案に発展しません。

対照的に、成功している企業では人事部長が「ストレスチェックは組織診断ツール」と理解しています。たとえ実務を新人が担当していても「どんな結果が出た?」「この部署のコミュニケーション不足、どう改善する?」といった議論が自然に生まれ、具体的なアクションにつながっていきます。

――ストレスチェックを実質的な組織改善へつなげるには、上層部の意識改革が必要になりそうです。

三宅 実際、経営層や人事部長に「ストレスチェックは組織診断ツール」という認識がなければ、何も始まりません。形骸化している場合は、意識改革が不可欠でしょう。

また、人事担当者がデータの読み方を身につけることも重要です。部署間比較の視点があれば、専門知識は不要です。同じ業務で差がある部署を見つけ、その理由を探ればいい。シンプルですが、これができていない企業がほとんどです。

そして最も重要なのは、ソリューションへの投資です。健康診断を受けても治療しなければ病気は治らない。ストレスチェックも同じです。

チェックは年1回で十分。3カ月ごとに実施する企業もありますが、それは診断の繰り返しに過ぎません。その予算をマネジメント研修、1on1ツール、職場環境改善など、実際の改善策に回すべきです。診断ではなく、ソリューションへの投資が組織を変えます。

答えは「外」ではなく「社内」にある

義務化から約10年。厚生労働省の調査では、50人以上の事業場でストレスチェック実施率は81.7%に達し、300人以上では98%を超える。制度としては定着したかに見えるが、形骸化も指摘されている。その背景には、根深い誤解と構造的な問題があるという。

――日本企業のストレスチェックの活用実態をどう見ていますか?

三宅 多くの企業が「法律で決まっているから仕方なく」実施して、終わらせていますよね。データをきちんと活用している企業は非常に少ない。私の観測範囲では、人事施策に積極的な会社の中でも10社に1社くらい。

興味深いのは、ストレスチェックで「上司とのコミュニケーション不足」という結果が出ているのに、わざわざ別のサーベイを導入する企業が多いことです。

新しいサーベイでも「コミュニケーションが足りていない」という同じ答えが返ってくるだけ。あまり意味がないので、組織コミュニケーションの改善ツールや研修などに投資する方がよほど有益です。

――データはあるのに活用されない。その理由をどう考えますか?

三宅 最大の要因は「ストレスチェックは役に立たない」という先入観だと思います。「メンタル不調者を特定するツール」という誤解もはびこっていますが、実際は違います。ストレスチェックは、ストレスの原因がどこにあるかを分析するツールです。

例えば、営業1課と営業2課で同じ業務量なのに、ストレス度が全然違うことがあります。データを見ると、1課は「上司からのサポート不足」、2課は「上司のサポートが十分」という差が数値で明確に出ます。

――ストレスチェックのデータは、具体的にどう分析するのでしょうか。

三宅 最も価値があるのは社内の部署間比較です。他社との比較や全社平均を見ても「うちはまあまあかな」で終わってしまう。でも、同じような業務をしている部署同士を比較すると、問題がはっきり見えてきます。

ポイントは、できるだけ細かい単位で見ることです。例えば20人の営業部全体で平均を取ると、良い部分と悪い部分が混ざって、問題が見えなくなる。そこで営業1課・2課に分け、さらに各課のグループ単位まで掘り下げていきます。

細かく見ていくと、興味深いことが分かります。「なぜAグループはストレスが低いのに、Bグループは高いのか」「この課長の下では離職が少ないのはなぜか」といった差が数値で明確になる。そして、良好なチームのノウハウを問題のあるチームに横展開するだけで、大きな改善が期待できます。答えは外部にではなく、社内にあるのです。

――部課やグループごとの差が見えた時、現場のマネジャーはどう対応すべきでしょうか。「部下のストレスケアまでしていたら自分が倒れる」という声も聞こえてきますが。

三宅 ストレスチェックが求めるのは、個人のケアではなく組織の改善です。

法律上、個人結果は本人に通知され、事業者(人事や上司)は本人の同意なく取得することはできません。個別対応は産業医など医師による面接指導の領域で扱われるものであり、マネジャーや人事が見られるのは匿名化された集団分析の結果だけです。

つまり、マネジャーの役割は「田中さんの結果が高いから個別にケアする」ことではなく、「営業2課全体で〈上司のサポート不足〉という傾向が出ているからマネジメント方法を見直す」といった組織課題への対応にあります。

個人のケアは医師に任せ、マネジャーは組織改善に専念する――この切り分けが重要です。

――ストレスチェックの結果を部下との1on1に生かす方法はありますか?

三宅 部署の傾向が分かれば、1on1の質が変わります。例えば「ストレスチェックの結果、うちの部署は仕事量が多いって出たけど、どう思う?」と聞けば、データという共通言語があることで、部下も本音を言いやすくなります。

感情論ではなく、事実に基づいた建設的な対話ができる。それがストレスチェックの大きな価値です。ただし、あくまでも部署全体の傾向として話すことが大切で、「君のストレスチェックの結果は……」という使い方はNGです。

ストレスチェックを形骸化させないための処方箋

――ストレスチェックには標準の57問版のほかに、80問版もあります。両者の違いは?

三宅 57問版でも「上司のサポート不足」「同僚のサポート不足」といった基本的な要因は分かりますが、80問版は解像度がさらに上がります。

「上司のリーダーシップ」「上司の公正な態度」「ほめてもらえる職場」「キャリア形成」など、マネジメントや組織文化に関する項目が追加されるため、高ストレスの原因がピンポイントで分かるのです。

原因が特定できれば、対策も具体的になる。そのため、80問版を選ぶ会社は年々増加しています。

――HRデータラボは9500社以上にサービスを提供しています。印象的な組織改善の事例はありますか?

三宅 データに基づく組織改善は、往々にして地道なコミュニケーションの積み重ねであり、華々しく語れるものではありません。ただ、ストレスチェックによって組織のコミュニケーション不足が明確になり、そこに手を打った結果、翌年のチェック結果が改善し、離職率も下がった例はいくつも存在します。

ストレスチェックは「マイナスをゼロに戻す」ツールです。派手さはありませんが、着実な組織改善につながります。

――ストレスチェックを組織改善につなげられる企業とそうでない企業の違いはどこにあるのでしょうか。

三宅 決定的な違いは経営層の人材に対する考え方でしょう。従業員を「育てて長く活躍してもらう存在」と見るか「入れ替わりを前提とした労働力」と見るかで、ストレスチェックの扱いが180度変わります。

典型的な失敗パターンは、人事部の新人に「義務だから、おまえやっとけ」と丸投げするケースです。担当者は結果をまとめるだけで精一杯。経営層には「今年も無事に実施しました」という報告しか上がらず、貴重なデータが改善提案に発展しません。

対照的に、成功している企業では人事部長が「ストレスチェックは組織診断ツール」と理解しています。たとえ実務を新人が担当していても「どんな結果が出た?」「この部署のコミュニケーション不足、どう改善する?」といった議論が自然に生まれ、具体的なアクションにつながっていきます。

――ストレスチェックを実質的な組織改善へつなげるには、上層部の意識改革が必要になりそうです。

三宅 実際、経営層や人事部長に「ストレスチェックは組織診断ツール」という認識がなければ、何も始まりません。形骸化している場合は、意識改革が不可欠でしょう。

また、人事担当者がデータの読み方を身につけることも重要です。部署間比較の視点があれば、専門知識は不要です。同じ業務で差がある部署を見つけ、その理由を探ればいい。シンプルですが、これができていない企業がほとんどです。

そして最も重要なのは、ソリューションへの投資です。健康診断を受けても治療しなければ病気は治らない。ストレスチェックも同じです。

チェックは年1回で十分。3カ月ごとに実施する企業もありますが、それは診断の繰り返しに過ぎません。その予算をマネジメント研修、1on1ツール、職場環境改善など、実際の改善策に回すべきです。診断ではなく、ソリューションへの投資が組織を変えます。