パワーバランス激変時代の新人マネジメント "for you"が築く上司と部下の新たな関係

「最近の新人は……」と言いたくなるのを抑えながら、新人育成に取り組むマネジャーが増えている。世代の違いに戸惑いながらも、なんとしても新人を成長させたいという強い思いを持つマネジャーたちに向け、本稿ではKAKEAI取締役の皆川恵美への取材を基に、150万回を超える1on1データから見えてきた、世代間ギャップを乗り越える新時代の育成アプローチを紹介する。

「いつか会社を辞めます」と言える新卒社員が登場

上司と部下の会話の中で、「僕はいつか会社を辞めて起業するのが夢です」と臆することなく語る新人―――そんな場面に遭遇する管理職が増えているのではないだろうか。かつてそれを会社で堂々と口にする者はほとんどいなかった。だが、今や一生その会社で働くつもりのない若者がマジョリティだ。ウォンテッドリーの調査によると、2023〜2026年卒の学生のうち、「新卒入社した会社で20年以上働く」と答えたのはわずか5%に過ぎない。

こうした変化の背景には、会社と個人のパワーバランスの転換がある。学生時代からワーク・ライフ・バランスの思考を学び、「ブラック企業」や「ゆるブラック企業」(労働環境に問題はないが働き甲斐を感じられない会社)への警戒感を持って就職する若者たち。新卒求人倍率の上昇も追い風となり、会社が気に入らなければ転職も選択肢となる時代だ。今や、新人育成に携わるマネジャーには、こうした新しい世代の特徴を踏まえたアプローチが求められている。

「なぜこんなルールがある?」に答えるのがマネジャーの仕事に

新人育成を担うマネジャーの頭を悩ませることの一つに、「価値観の違い」がある。これは単なる世代間ギャップの問題ではなく、新人が自身の価値観を主張することから生じている。

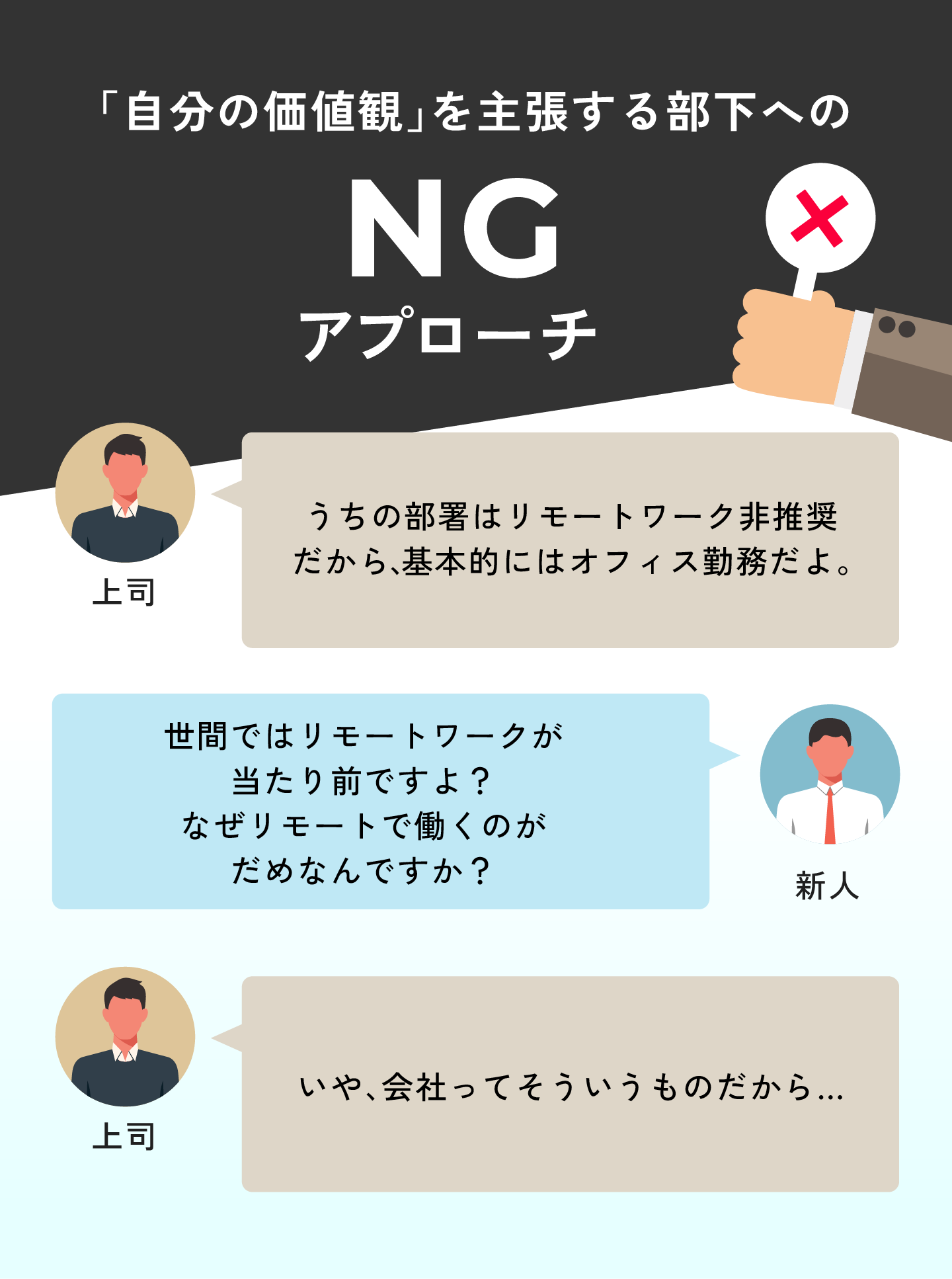

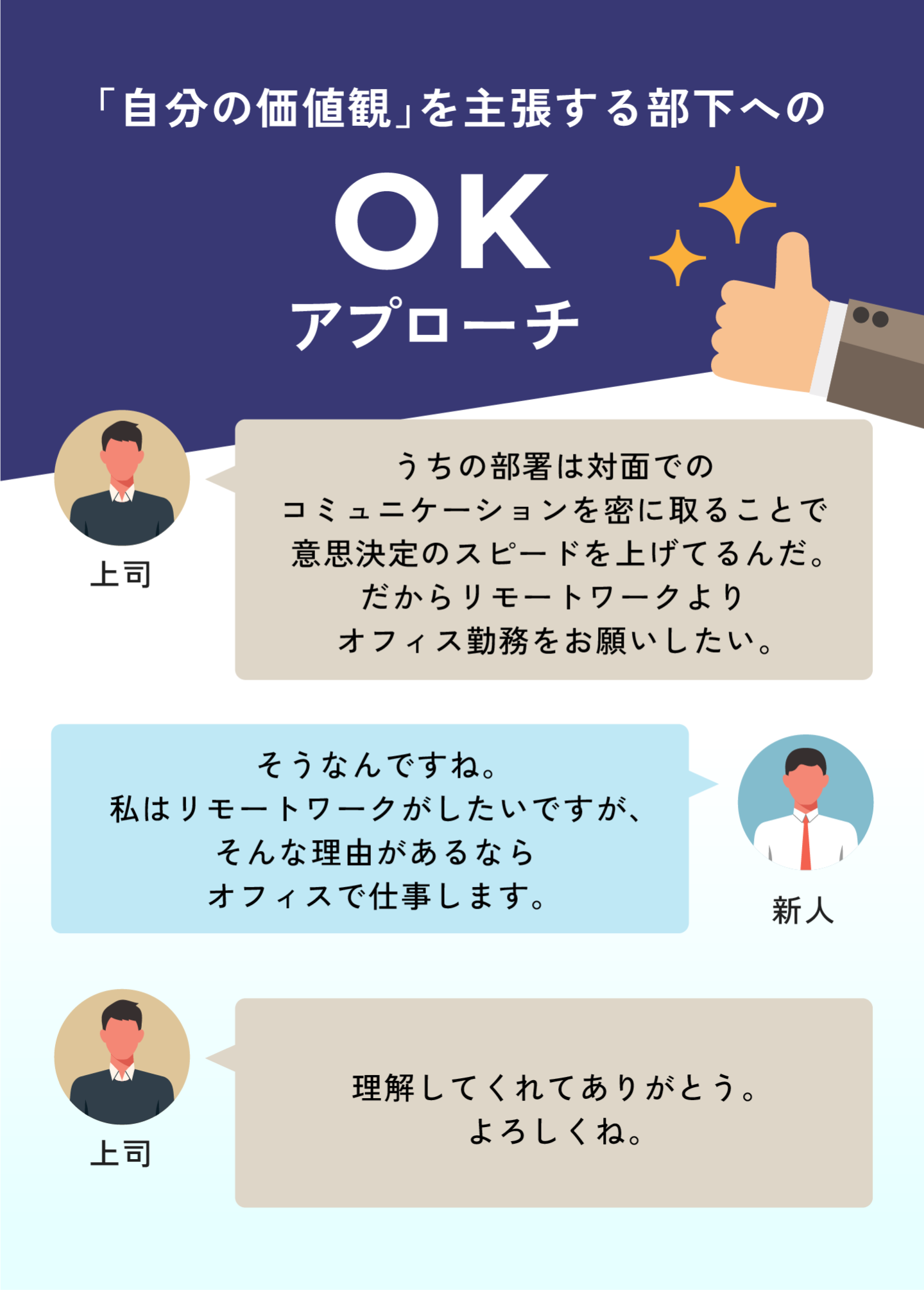

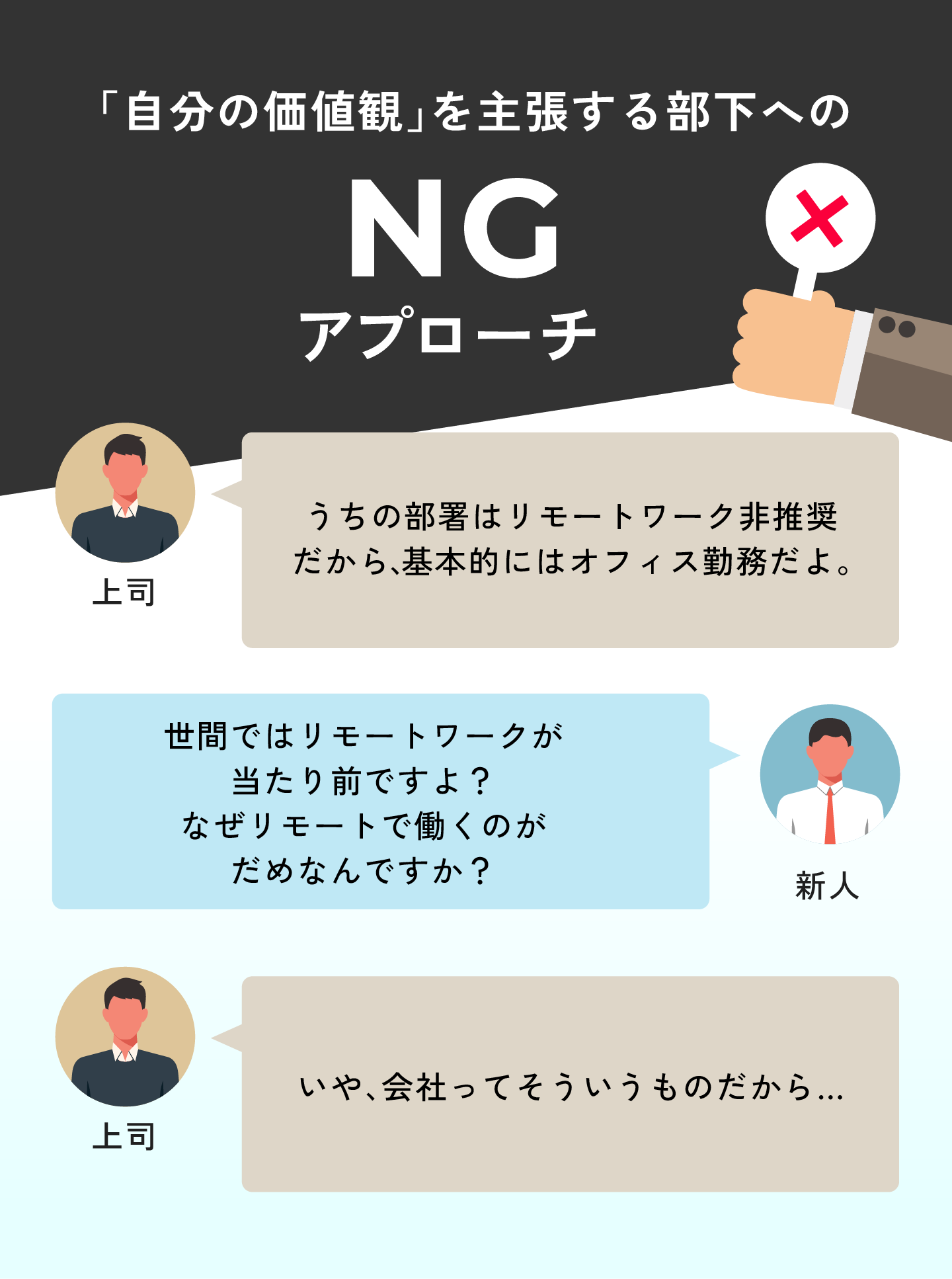

リモートワークを取り入れておらず、勤務場所はオフィスに限る会社がある。これは、顔を合わせて仕事をすることを是とする会社であり、この方針はいわば「会社の価値観」の表れといえるだろう。しかし、「世の中にはリモートワークをしている人も多数いるのですから、私もそうしたいという考えを持っています」と新人から自分の価値観を主張されてしまう、といった具合だ。

これは先述したとおり、個人と会社のパワーバランスが変わったことが影響している。かつては就職イコール就社であり、「郷に入れば郷に従え」の精神で価値観に異議を呈することは稀であった。しかし、今どきの新人はそもそも郷に入らないのである。

こうした新人のトラブルは、配属後1、2カ月の頃に見かけるものだが、このときに会社の価値観に合意できないまま時間が経ってしまうと、"浮いた新人"扱いされ、双方にとって不本意な状況を招いてしまう。

こうした価値観の違いを乗り越えていくためには、マネジャーはまず「郷に入れる」ことから始めよう。「この会社の価値観はこうなんだよ」というティーチングを行う際、大切なのは"for you"の視点だ。「あなたがそうして振る舞うことで損をするのはあなたなんですよ」と理解してもらうことが、行動の変化につながるのである。

たとえば、「元気よく大きな声で挨拶しよう」という社内のルールに対し、「私は声が小さいので、元気な挨拶はできません」と返してくる新人がいるとする。このとき重要なのは、相手にわかるような音量で挨拶を交わすことは、お互いがこの場をより良くしようとする思いの表れであることを理解してもらえるまで説明することだ。

マネジャーは「なぜそんなルールがあるのか」「なぜそんな行動をとらないといけないのか」を明確に伝えることを意識しよう。その理由に納得すれば、新人の行動は変わるはずだ。

フィードバックしているのに伸び悩む……上司が新人と結ぶべき「約束」とは

配属後3カ月を経た新人は、傾向として2つに分かれていく。まずは、言われたことを素直に取り込み、会議の場での発言も多く、「成長したいのでフィードバックください!」とどんどん吸収していく意欲的タイプだ。近年はインターンなどさまざまな場で活動をしてきている学生も多く、かつての新人以上に向上心が高い人も多いようだ。

他方が、マイペースタイプである。何度説明しても理解が進まず、上司からのフィードバックに対して「わかりました」と応じながらも実行に移さないといった特徴がある。仕事の全体像を捉える力が弱く、視野が狭いことが、マイペースに見える要因として考えられる。会社の仕事をバリューチェーンとして捉えることができず、自分の仕事の前後の工程への意識が薄いのである。

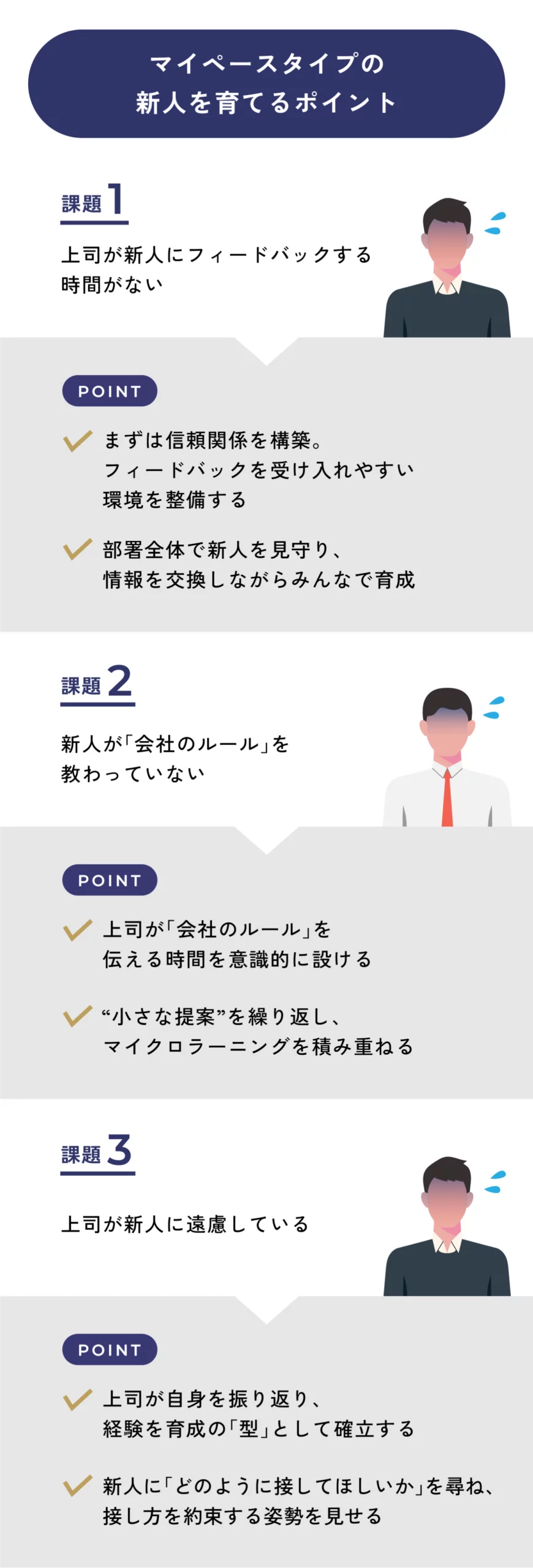

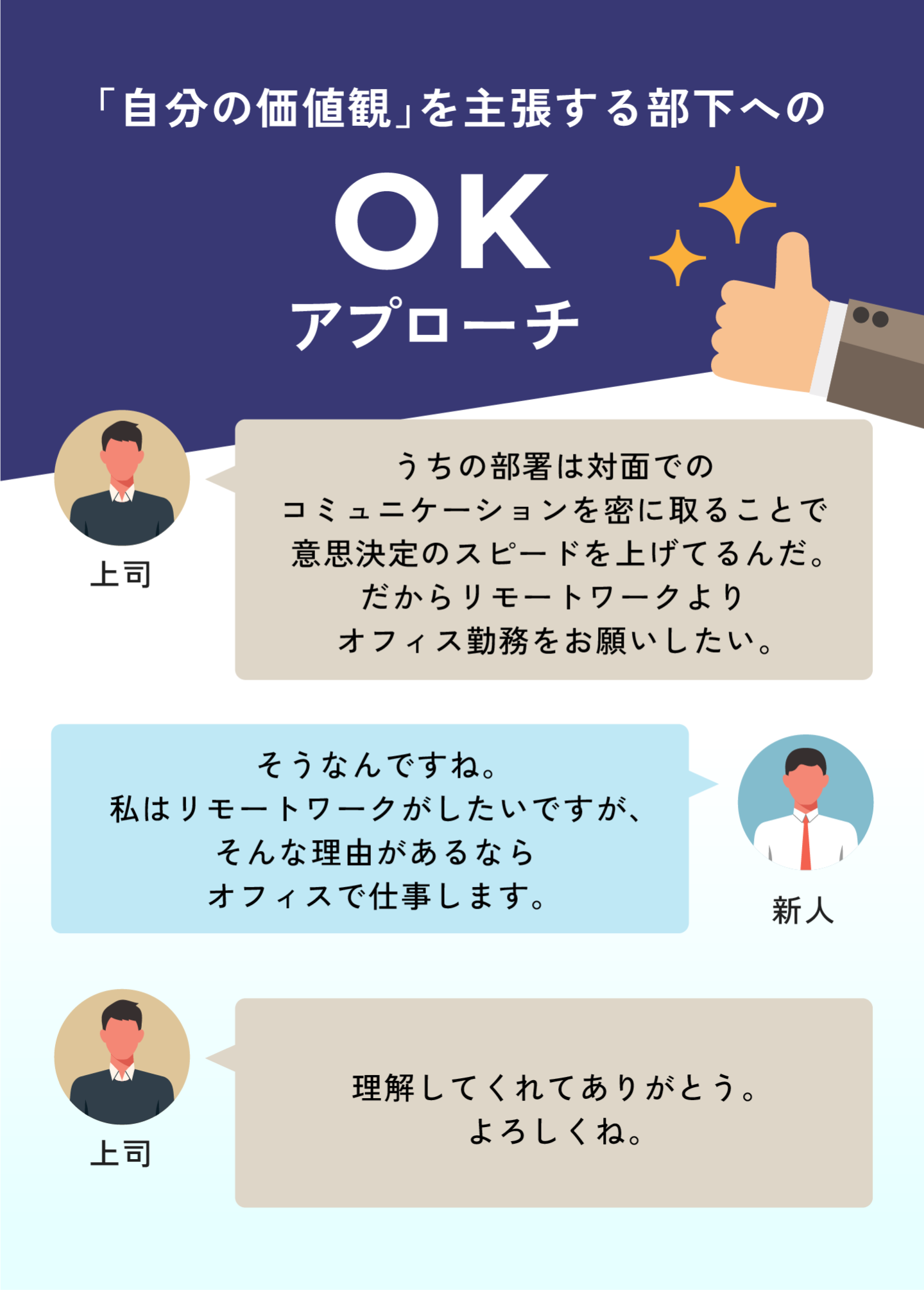

この時期、意欲的タイプは自走できるが、マイペースタイプの新人には、丁寧なフィードバックで成長を促すことが望ましい。そこで、まずはマイペータイプの視野が狭くなる背景にある3つの課題に注目しよう。

①上司が新人にフィードバックする時間がない

フィードバックはできるかぎりその場で伝えるべきだが、時間に追われ、タイミングを逸してしまうことも多い。また、フィードバックは一対一の場で行うことが望ましいものの、新人との1on1は業務の確認で終始しがちだ。まずは信頼関係の構築を意識し、新人がフィードバックを受け入れやすい環境を整えよう。フィードバックの時間が取れない場合は、部署全体で新人を観察し、「彼はあの会議でよい質問をしていたよ」といった報告を共有するなど、組織で育成を進めていくことが大切だ。

②そもそも新人が「会社のルール」を教わっていない

最近の新人研修は外部研修が主流で、不文律になっている会社のルールを教わる機会が減少している。新人がルールを知らないのは致し方ないが、だからこそ上司が伝える時間を意識的に設ける必要がある。例えば週次の1on1の場で、「今週はそんなことがあったんだね。ではこの1週間はこういう行動をしてみよう」と“小さな提案”を繰り返す。こうしたマイクロラーニングの積み重ねから、新人は会社でうまくやっていくためのヒントを見つけていくだろう。

③上司が新人に遠慮している

昨今、部下への接し方に過度に慎重な上司が増えている。もちろんハラスメント行為は問題だ。部下のメンタルヘルスを損なうことは絶対に避けねばならない。ただし、「ハラハラ」(ハラスメントハラスメント、主に上司からの正当な注意等の行為に対して「ハラスメントを受けた」と主張する嫌がらせ行為)という言葉もある通り、上司は自分のどんな行為がハラスメント扱いされるかわからず、特に新人に対して遠慮しがちになっている。

こうした状況下で新人を育成していくには、まずは良好な関係の構築から始める必要がある。上司は自身の部下時代を振り返り、どのようなフィードバックで「もっと頑張ろう」と思えたのか、その経験を育成の「型」として確立しよう。そのうえで、新人に「どのように接してほしいか」を直接確認する。かつては考えられなかった「僕は褒めて伸びるタイプです」といった発言も、今の時代は自然なものとして受け止め、接し方を「約束する」という姿勢で関係構築に臨もう。

「郷に入れ」ではなく、「郷に入るために約束をする」。これが、これからの新人育成のスタイルである。

マネジャーとともに「経験学習モデル」のプロセスを回す

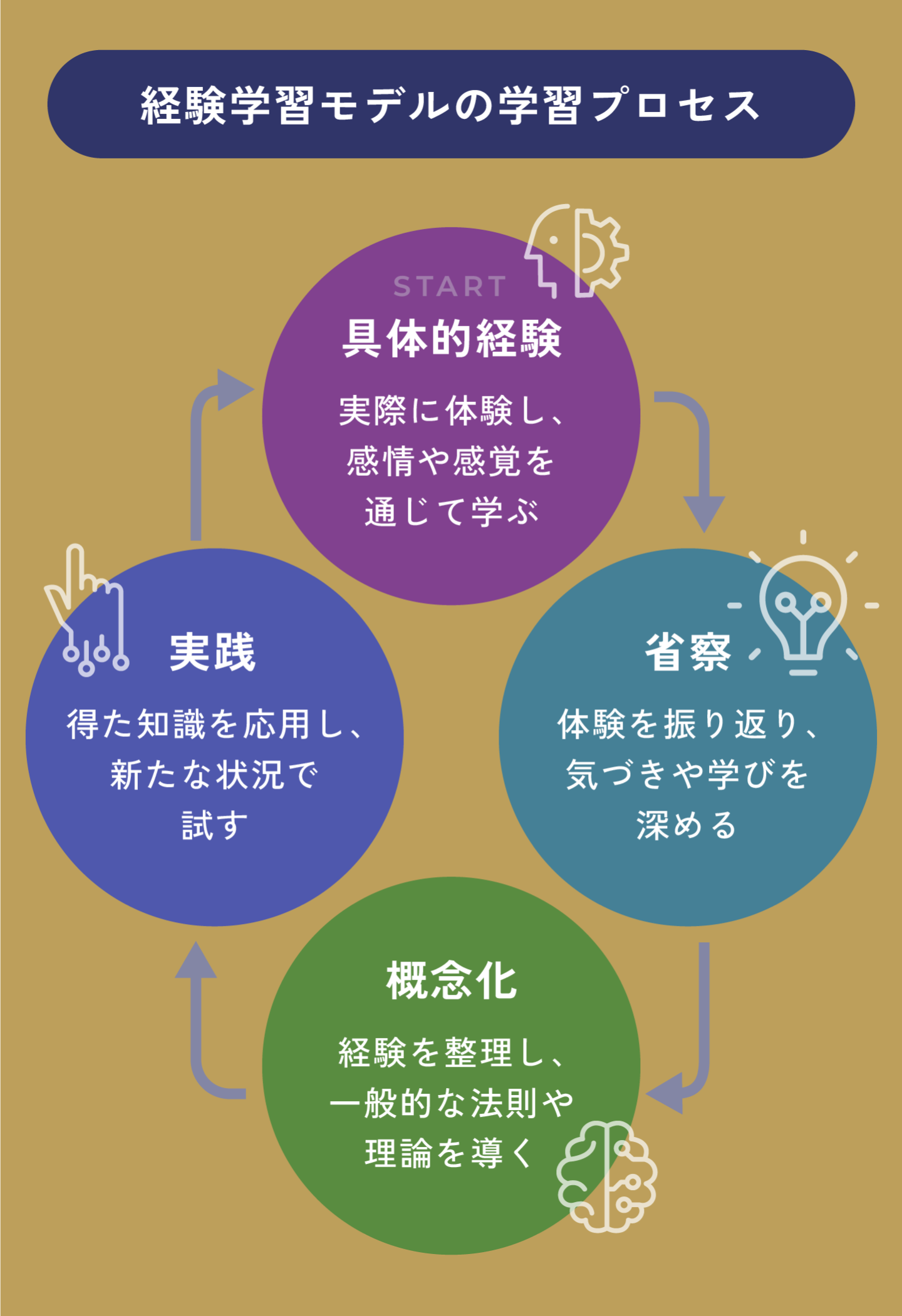

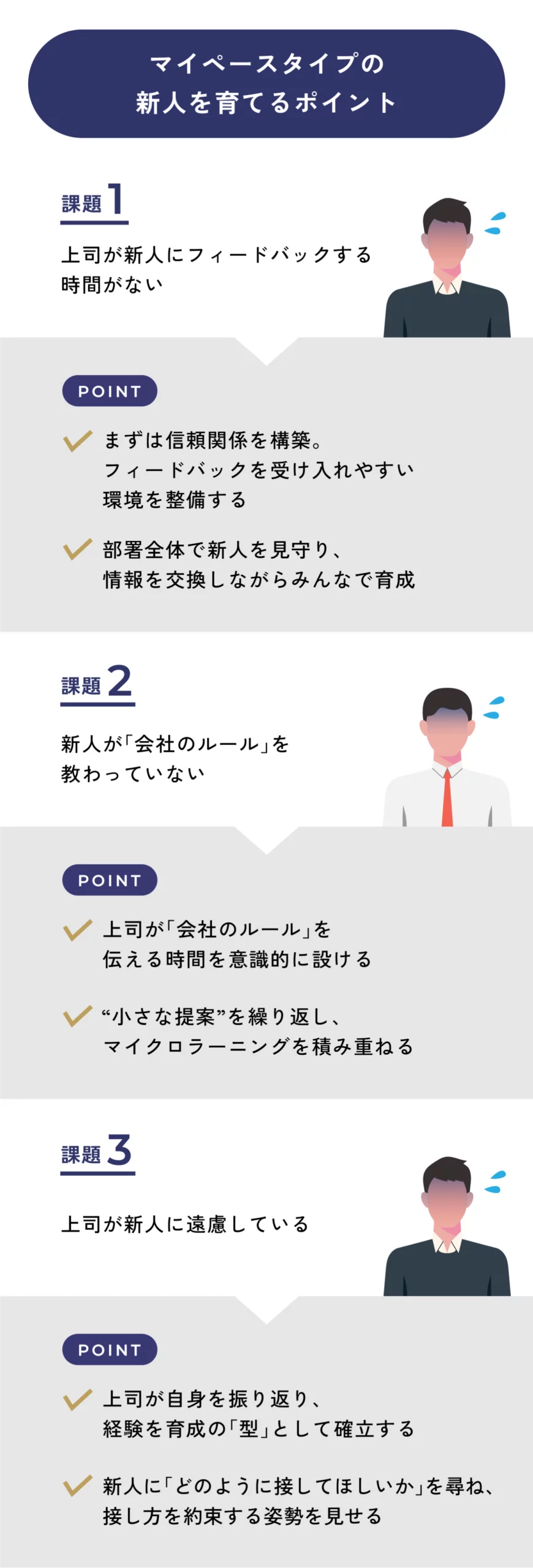

これらの課題に対応しながら新人を育てるうえでポイントとなるのは、成長するための経験をいかに与えるかという点だ。その際、成長のサイクルを回すための学習プロセスとして、デービッド・コルブの「経験学習モデル」を採用するのがよいだろう。

コルブの経験学習モデルとは、具体的経験(Concrete Experience)を起点に、省察(Reflective Observation)・概念化(Abstract Conceptualization)・実践(Active Experimentation)という4つの学習プロセスを回していくことで、学びを深めていく理論だ。

新人に対しては、まず「これをやってみて」と実践からスタートし、具体的経験を積ませる。たとえば、「出社時間をホワイトボードに記入する」というルールについて、実際に行動してもらい、1on1で「意味が分からなくてもやもやした」という声を引き出す。それに対して上司が背景を説明することで「省察」となり、「概念化」のプロセスにつながっていく。

このサイクルを重ねることで、新人は会社の文化をより深く理解し、主体的な成長につなげていける。また上司にとっても、"for you"の視点を持ちながら新時代にふさわしい育成スタイルを確立させていくことで、自身のマネジメントの幅が広がるだろう。

「いつか会社を辞めます」と言える新卒社員が登場

上司と部下の会話の中で、「僕はいつか会社を辞めて起業するのが夢です」と臆することなく語る新人―――そんな場面に遭遇する管理職が増えているのではないだろうか。かつてそれを会社で堂々と口にする者はほとんどいなかった。だが、今や一生その会社で働くつもりのない若者がマジョリティだ。ウォンテッドリーの調査によると、2023〜2026年卒の学生のうち、「新卒入社した会社で20年以上働く」と答えたのはわずか5%に過ぎない。

こうした変化の背景には、会社と個人のパワーバランスの転換がある。学生時代からワーク・ライフ・バランスの思考を学び、「ブラック企業」や「ゆるブラック企業」(労働環境に問題はないが働き甲斐を感じられない会社)への警戒感を持って就職する若者たち。新卒求人倍率の上昇も追い風となり、会社が気に入らなければ転職も選択肢となる時代だ。今や、新人育成に携わるマネジャーには、こうした新しい世代の特徴を踏まえたアプローチが求められている。

「なぜこんなルールがある?」に答えるのがマネジャーの仕事に

新人育成を担うマネジャーの頭を悩ませることの一つに、「価値観の違い」がある。これは単なる世代間ギャップの問題ではなく、新人が自身の価値観を主張することから生じている。

リモートワークを取り入れておらず、勤務場所はオフィスに限る会社がある。これは、顔を合わせて仕事をすることを是とする会社であり、この方針はいわば「会社の価値観」の表れといえるだろう。しかし、「世の中にはリモートワークをしている人も多数いるのですから、私もそうしたいという考えを持っています」と新人から自分の価値観を主張されてしまう、といった具合だ。

これは先述したとおり、個人と会社のパワーバランスが変わったことが影響している。かつては就職イコール就社であり、「郷に入れば郷に従え」の精神で価値観に異議を呈することは稀であった。しかし、今どきの新人はそもそも郷に入らないのである。

こうした新人のトラブルは、配属後1、2カ月の頃に見かけるものだが、このときに会社の価値観に合意できないまま時間が経ってしまうと、"浮いた新人"扱いされ、双方にとって不本意な状況を招いてしまう。

こうした価値観の違いを乗り越えていくためには、マネジャーはまず「郷に入れる」ことから始めよう。「この会社の価値観はこうなんだよ」というティーチングを行う際、大切なのは"for you"の視点だ。「あなたがそうして振る舞うことで損をするのはあなたなんですよ」と理解してもらうことが、行動の変化につながるのである。

たとえば、「元気よく大きな声で挨拶しよう」という社内のルールに対し、「私は声が小さいので、元気な挨拶はできません」と返してくる新人がいるとする。このとき重要なのは、相手にわかるような音量で挨拶を交わすことは、お互いがこの場をより良くしようとする思いの表れであることを理解してもらえるまで説明することだ。

マネジャーは「なぜそんなルールがあるのか」「なぜそんな行動をとらないといけないのか」を明確に伝えることを意識しよう。その理由に納得すれば、新人の行動は変わるはずだ。

フィードバックしているのに伸び悩む……上司が新人と結ぶべき「約束」とは

配属後3カ月を経た新人は、傾向として2つに分かれていく。まずは、言われたことを素直に取り込み、会議の場での発言も多く、「成長したいのでフィードバックください!」とどんどん吸収していく意欲的タイプだ。近年はインターンなどさまざまな場で活動をしてきている学生も多く、かつての新人以上に向上心が高い人も多いようだ。

他方が、マイペースタイプである。何度説明しても理解が進まず、上司からのフィードバックに対して「わかりました」と応じながらも実行に移さないといった特徴がある。仕事の全体像を捉える力が弱く、視野が狭いことが、マイペースに見える要因として考えられる。会社の仕事をバリューチェーンとして捉えることができず、自分の仕事の前後の工程への意識が薄いのである。

この時期、意欲的タイプは自走できるが、マイペースタイプの新人には、丁寧なフィードバックで成長を促すことが望ましい。そこで、まずはマイペータイプの視野が狭くなる背景にある3つの課題に注目しよう。

①上司が新人にフィードバックする時間がない

フィードバックはできるかぎりその場で伝えるべきだが、時間に追われ、タイミングを逸してしまうことも多い。また、フィードバックは一対一の場で行うことが望ましいものの、新人との1on1は業務の確認で終始しがちだ。まずは信頼関係の構築を意識し、新人がフィードバックを受け入れやすい環境を整えよう。フィードバックの時間が取れない場合は、部署全体で新人を観察し、「彼はあの会議でよい質問をしていたよ」といった報告を共有するなど、組織で育成を進めていくことが大切だ。

②そもそも新人が「会社のルール」を教わっていない

最近の新人研修は外部研修が主流で、不文律になっている会社のルールを教わる機会が減少している。新人がルールを知らないのは致し方ないが、だからこそ上司が伝える時間を意識的に設ける必要がある。例えば週次の1on1の場で、「今週はそんなことがあったんだね。ではこの1週間はこういう行動をしてみよう」と“小さな提案”を繰り返す。こうしたマイクロラーニングの積み重ねから、新人は会社でうまくやっていくためのヒントを見つけていくだろう。

③上司が新人に遠慮している

昨今、部下への接し方に過度に慎重な上司が増えている。もちろんハラスメント行為は問題だ。部下のメンタルヘルスを損なうことは絶対に避けねばならない。ただし、「ハラハラ」(ハラスメントハラスメント、主に上司からの正当な注意等の行為に対して「ハラスメントを受けた」と主張する嫌がらせ行為)という言葉もある通り、上司は自分のどんな行為がハラスメント扱いされるかわからず、特に新人に対して遠慮しがちになっている。

こうした状況下で新人を育成していくには、まずは良好な関係の構築から始める必要がある。上司は自身の部下時代を振り返り、どのようなフィードバックで「もっと頑張ろう」と思えたのか、その経験を育成の「型」として確立しよう。そのうえで、新人に「どのように接してほしいか」を直接確認する。かつては考えられなかった「僕は褒めて伸びるタイプです」といった発言も、今の時代は自然なものとして受け止め、接し方を「約束する」という姿勢で関係構築に臨もう。

「郷に入れ」ではなく、「郷に入るために約束をする」。これが、これからの新人育成のスタイルである。

マネジャーとともに「経験学習モデル」のプロセスを回す

これらの課題に対応しながら新人を育てるうえでポイントとなるのは、成長するための経験をいかに与えるかという点だ。その際、成長のサイクルを回すための学習プロセスとして、デービッド・コルブの「経験学習モデル」を採用するのがよいだろう。

コルブの経験学習モデルとは、具体的経験(Concrete Experience)を起点に、省察(Reflective Observation)・概念化(Abstract Conceptualization)・実践(Active Experimentation)という4つの学習プロセスを回していくことで、学びを深めていく理論だ。

新人に対しては、まず「これをやってみて」と実践からスタートし、具体的経験を積ませる。たとえば、「出社時間をホワイトボードに記入する」というルールについて、実際に行動してもらい、1on1で「意味が分からなくてもやもやした」という声を引き出す。それに対して上司が背景を説明することで「省察」となり、「概念化」のプロセスにつながっていく。

このサイクルを重ねることで、新人は会社の文化をより深く理解し、主体的な成長につなげていける。また上司にとっても、"for you"の視点を持ちながら新時代にふさわしい育成スタイルを確立させていくことで、自身のマネジメントの幅が広がるだろう。

.webp)

.webp)