経営理論

EX(従業員体験)とは? ES、エンゲージメントとの違いは? EXの導入効果と実践手法を事例つきで解説

環境変化が激しく、先の見えない時代において、持続的な競争優位を生むのは「人の力」です。その力を最大限に引き出す鍵が、従業員体験(EmployeeExperience/EX)。

EXとは、「人を中心に据える経営」を実現するための新しいマネジメントの基礎です。社員一人ひとりの体験をどう設計し、どう育てていくかが、これからの経営の成否を左右します。

答えが定まらない時代にこそ、一人ひとりの働く体験の中に、組織を変えるヒントが隠されています。

🖋️ 関連記事

「【EX】人的資本経営の必修科目「従業員エクスペリエンス」とは何か」

事業責任者が見落としがちな「対話」という経営課題──なぜ今すぐ着手すべきなのか

「方針は明確に伝えた」「目標は共有済みだ」「みんな理解しているはずだ」──多くの事業責任者がそう信じている一方で、現場では全く異なる現実が展開されています。

ある企業で実際に起きた事例があります。経営陣は幹部に対して事業方針を丁寧に説明したつもりでした。

しかし、試しに「理解した内容を紙に書いてもらう」という簡単なテストを実施したところ、15人の幹部のうち、社長がOKサインを出せる回答はわずか3人だけでした。

この事実は、多くの事業責任者が直面している深刻な問題を浮き彫りにします。

情報は伝達されているが、真の理解と腹落ちは起きていない。結果として、組織は同じ方向を向いているようで、実際にはバラバラの方向に進んでいるのです。

.webp)

マネジャーの仕事は変えられる──マネジメントを「機能」から再設計する六つのステップ~リクルートワークス研究所『マネジメントを編みなおす』から考える~(後編)

現場のマネジャーが疲弊している背景には、単なる業務量の増加やスキル不足ではなく、構造的な機能不全がある──。

前編では、この問題の本質を掘り下げ、改善には「役割」の再配分ではなく「機能」からマネジメントを捉え直すことが不可欠であることを明らかにした。しかし、組織に必要な「機能」をどう見極め、どのように再設計すればよいのか。

本記事では、リクルートワークス研究所が提示する六つの実践ステップを軸に、同所主任研究員・辰巳哲子氏の知見を交えながら、構造的な変革を実現する具体的方法論を紹介する。

“役割の見直し”では、もう足りない──マネジャーを苦しめる構造の正体~リクルートワークス研究所『マネジメントを編みなおす』から考える~(前編)

「マネジャーとはこうあるべきだ」——そうした理想にふりまわされ、現場を支えるマネジャーが、多忙と疲弊にさらされている。多くの企業がこの状況に危機感を覚え、マネジャーの役割や業務の見直しに着手しているものの、現場の抜本的な変化につながっていないのはなぜか。

リクルートワークス研究所による報告書『マネジメントを編みなおす』では、その原因を「機能」への視点が抜け落ちていることに求めている。本記事では、同報告書の調査内容と、本研究プロジェクトを主導した辰巳哲子氏(リクルートワークス研究所・主任研究員)へのインタビューをもとに、マネジメントの再定義に向けた視座を提示する。

【EX】人的資本経営の必修科目「従業員エクスペリエンス」とは何か

人事領域で旬な話題の一つが従業員エクスペリエンス(体験)。略してEX(Employee Experience)。顧客体験価値を意味するカスタマーエクスペリエンス(CX)を従業員に当てはめた概念です。

CXでは、顧客がある商品を知ってから購入し、利用、そしてリピート購入に至るまでの一連のプロセスを指す「カスタマージャーニー」という概念を使います。

同様にEXでは従業員のジャーニー、つまり採用面接から入社、そして退職後(時にはアルムナイ採用と呼ばれる退職者の再入社も含まれる)までの過程における個人のモチベーションの上下や悲喜こもごもの体験があることに注目します。

このEXが、人的資本経営の推進するうえでカギを握っていると指摘するのが、人事コンサルティングに長年携わっているPwCコンサルティングのディレクター、加藤守和氏。

加藤氏へのインタビュー後編では、EXを切り口に、人的資本経営、エンゲージメント、そして、これからのリーダー像を紐解きます。

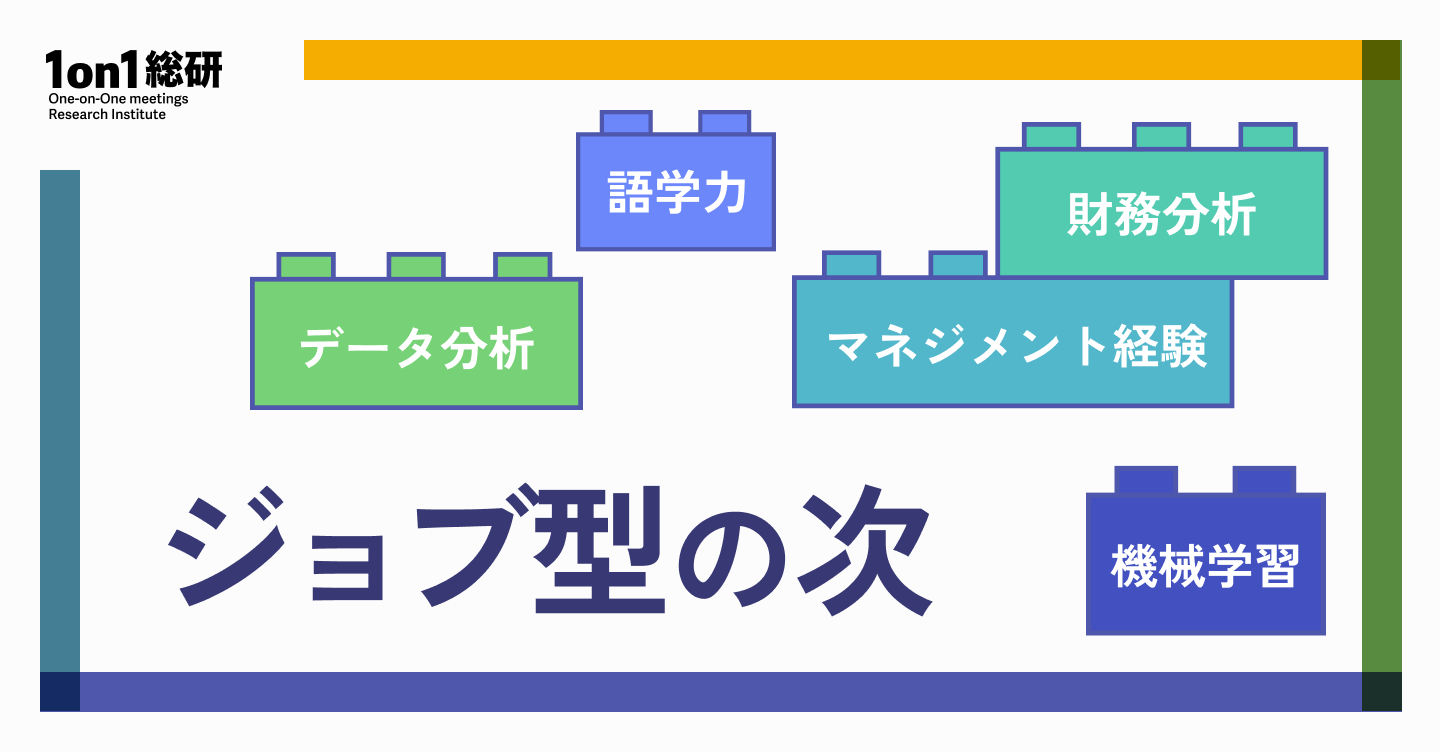

【注目】次世代雇用「スキル型」は日本に広がるのか

ここ数年、人事の世界で話題に上がっているのが「スキル型」雇用。

これは米国で「現行制度の限界」という課題に対して生まれてきたもの。現行制度とは、日本で言うところの「ジョブ型」雇用。日本で広がっているジョブ型が米国では時代遅れだというのです。

ジョブ(職務や職責)ではなく、スキル(知識や業務遂行力)に根差したスキル型とは一体何か。また、日本に定着している職能資格制度と何が異なるのか。

人事の世界で長くコンサルティングに携わっているPwCコンサルティングのディレクター、加藤守和氏へのインタビュー中編では、日本でスキル型が広がる可能性について伺いました。

人事バズワード30年史を紐解く、日本型雇用の向かう先

新卒一括採用、年功序列、終身雇用など日本の伝統的雇用慣行が崩れ、代わりにジョブ型雇用が広がるなど、日本の人事制度も大きな転換点を迎えています。

とはいえ、多くの人はご存じでしょう。日本では昔から成果主義のようなブームが幾度も訪れては頓挫していった”黒歴史”があることを。

とりわけ人事の領域では、センセーショナルな「バズワード」が生まれ、数年経つと今度は別のブームに移り変わるということが繰り返されてきました。

その一因として人事は、個人のキャリアや働き方、評価、昇進、そして給料に影響を及ぼす身近なテーマ。それだけにバズワードとして世の中に広がりやすい側面があるのでしょう。

とはいえ、流行が生まれては消えていくばかりで、本当の日本の人事課題が何であり、人事改革がどこに向かっているのか分からないというのは由々しき問題です。

今回、人事の世界で長くコンサルティングに携わっているPwCコンサルティングのディレクター、加藤守和氏に日本の人事ブームを紐解いてもらい、今後の展望について語ってもらいます。

【徹底解説】OKRが企業にもたらすメリットとは? KPI、MBO、KGIとの違いも紹介

変化の激しい現代。誰もが同じことを、同じように行い、決められたルーティンワークを時間通りにこなしているだけでは、企業の競争力を保つことは難しくなっています。

これからの時代に求められるのは、「時間ではなく成果で評価する」「組織の命令に従わせるのではなく、個人のアイデアや独自性を尊重する」といった、新しい人材マネジメントのあり方です。

そこで注目されるのが、シリコンバレー発の目標管理手法であるOKR(Objectives and Key Results)です。

この記事では、OKRの基本的な仕組みや運用方法、そしてよくある失敗とその防ぎ方までを詳しく解説します。社員一人ひとりの自主性を引き出し、企業の変革を推進するOKR活用のポイントをご紹介します。

【実例】カインズに学ぶ、自律する組織の作り方

古今東西、ビジネスパーソンの関心ごとであり続ける組織変革。

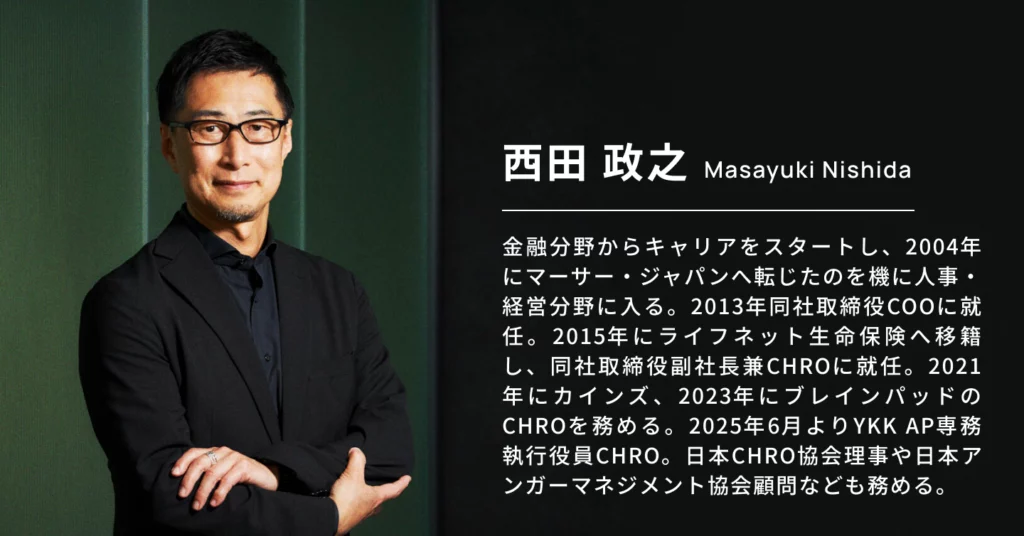

前回に引き続き、ライフネット生命保険、カインズ、ブレインパッドの人事トップとして組織変革を主導してきた西田政之氏にインタビューし、昨今求められる組織変革の要諦に迫ります。

今回紹介するのが、西田氏が取り組んだカインズでの組織変革の具体的な内容。加えて、今ホットな安斎勇樹氏の書籍『冒険する組織のつくりかた』(テオリア)のフレームワークを使って、カインズの組織変革を整理します。

2025年6月11日付でYKK APの専務執行役員兼CHROに就任予定の西田氏は、金融の営業畑などを経て人事畑に”ジョブチェンジ”し、プロCHROとなりました。近年増えている非人事畑出身のCHROの先駆けでもあります。

人的資本経営の時代、大きな変革期を迎えた人事部門において、新たに必要となっているビジネスの視点やマインドセットについても聞きました。