課長の時間を取り戻せ。1on1が変えるマネジメント構造

人材の流動化、リモートワーク、複雑化する組織構造。こうした変化の中で、管理職──特に課長層が担う負荷は、かつてないほどに増加しています。

「部下に目を配りたいが、手が回らない」

「育成より、進捗確認と火消しで精一杯」

「指示は出しているのに、部下が自律的に動かない」

このような悩みは、決してマネジメントスキルが不足しているわけではなく、そうならざるを得ない構造になっているというのが実態のようです。

こうした負荷を真に軽減するには、スキルや制度以前に、マネジメント構造そのものを見直す必要があります。

そして、その構造改革の第一歩が「1on1の再定義」にあると考えられます。

1on1は“育成の場”ではなく、“構造を整える仕組み”である

1on1という言葉を聞くと、どうしても「丁寧な育成」「人事主導の制度」といったイメージが先に浮かびがちです。しかし本来の1on1の価値は、そこにとどまりません。

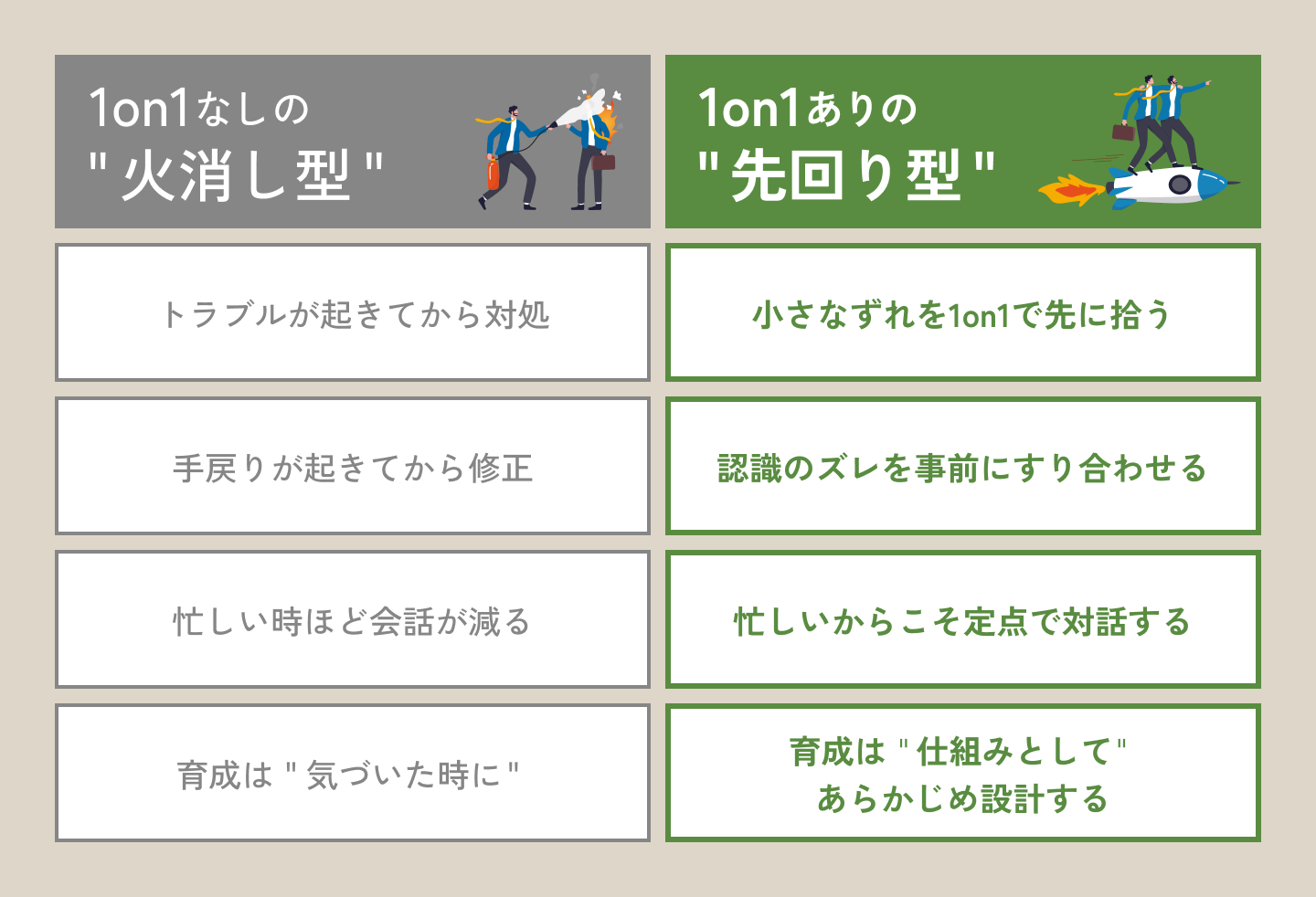

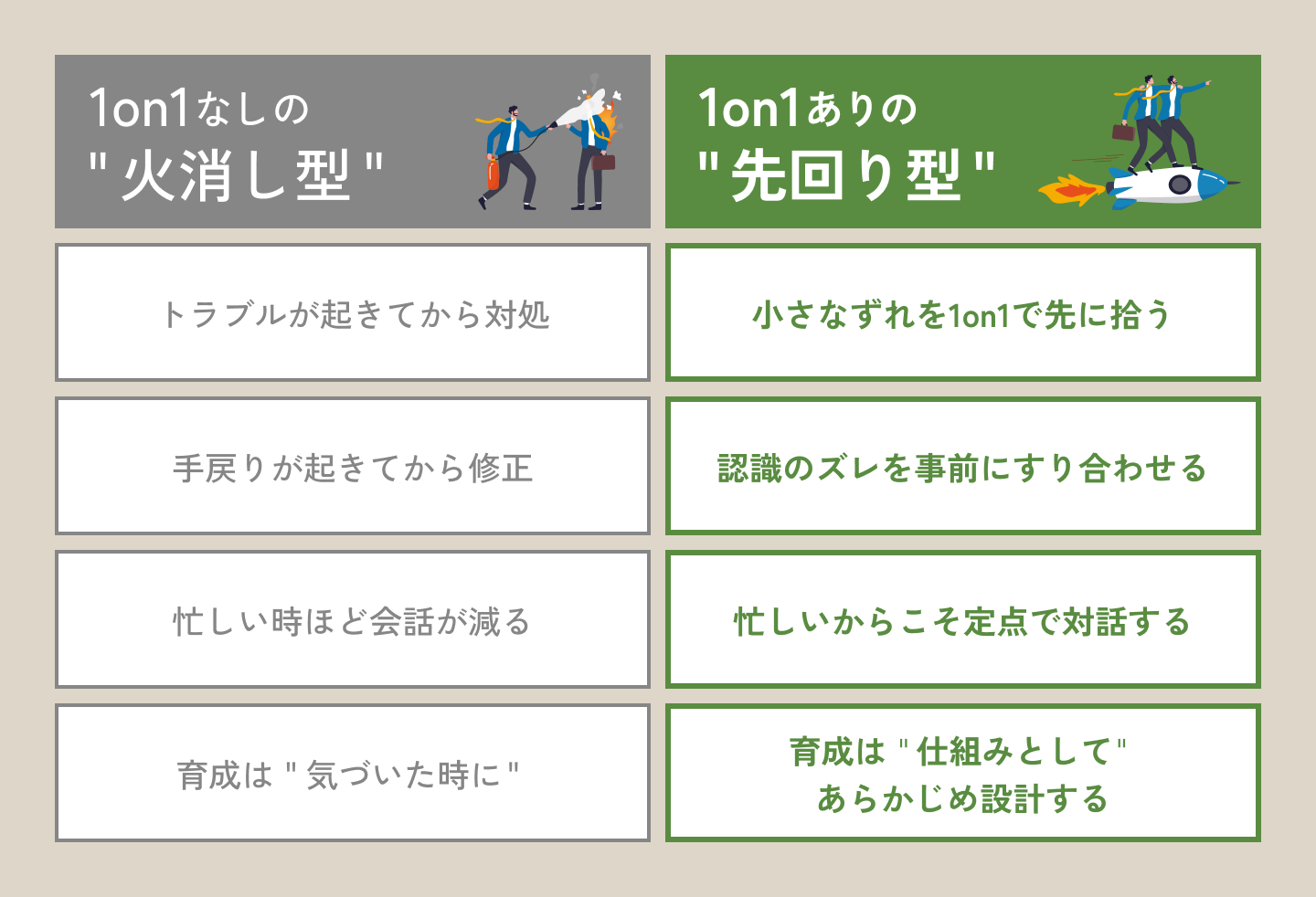

1on1とは、日常のマネジメントを「後手の対応型」から「先回りの設計型」へと転換するための仕組みです。その変化を次の4ステップで捉えてみましょう。

① 関係性が深まる

上司が自分に関心を持ってくれていると感じられること。

これが、部下が「何を言っても大丈夫」と思える心理的な土台になります。定期的な1on1の中で、何気ない話題を共有するだけでも、関係性は少しずつほぐれていきます。

② 期待が伝わる

関係性ができると、部下は評価ではなく「期待」を素直に受け取れるようになります。「何に取り組んでほしいか」「どんな場面で力を発揮してほしいか」といった上司の言葉が、部下の方向性や行動を明確にしていきます。

③ トラブルを未然に防げる

期待が明確になり、定期的な対話が続くことで、部下は不安や違和感を溜め込まず、早めに言葉にしてくれるようになります。また、行動の結果を一緒に振り返ることで、その変化の"兆し"を拾えるかどうかが、マネジメントの質を大きく分けます。

④ 自走するメンバーが増える

「期待→行動→振り返り」というサイクルが回りはじめると、部下は自分の中に“成長の軸”を持ちます。その結果、上司が指示しなくても自然に動き、自ら成果をつくる人材へと変わっていくのです。

1on1のBefore/After の数値で見る構造の変化

Kakeaiの事例を分析すると、1on1を導入することで、課長が部下のマネジメントに費やす時間の質が大きく改善されることが明らかになっています。

Before 👉 1on1なし=火消し型構造

全体の70%近くが“起きてから対応する時間”になっています。

<課長の業務>

❌ 業務指示・進捗確認:30%

❌ 突発的な報連相対応:25%

❌ トラブル対応・手戻り修正:20%

・プレイヤー業務の巻き取り:15%

・育成・関係づくり:5%

・その他(会議・戦略業務等等):5%

After 👉 1on1あり=先回り構造

火消し対応が減少することで、"対話・育成"に時間が回る構造となり、戦略立案などに使える余白も生まれます。

<課長の業務>

・業務指示・進捗確認:20%

・突発的な相談対応:10%

・トラブル対応・手戻り修正:5%

・プレイヤー業務の巻き取り:10%

⭕️ 育成・関係づくり(1on1含む):40%

⭕️ その他(会議・戦略業務等等):15%

数字の違いだけでは見えにくい、「マネジメントの質の変化」を言葉で整理すると、以下のようになります。

1on1によって変わるのは、マネジャーの“丁寧さ”ではなく、部下と仕事への向き合い方そのものです。

「やっておく」「話しておく」という先回りの行動がマネジメントの構造に組み込まれる。それが、1on1が持つ本質的な価値です。

1on1によって「課長ができるようになったこと」

導入企業の現場からは、次のような変化の声が寄せられています。

💬 手戻りが減った

業務開始前に1on1で認識をすり合わせる習慣が定着し、「言った/聞いていない」問題が激減。

💬 突発的な相談が減った

「ちょっと今いいですか?」が減り、部下も定期的な相談機会を活用して計画的に動くように。

💬 火消しがなくなった

1on1で感情や違和感のサインを拾えるためトラブルが表面化する前に対処できるようになった。

💬 巻き取りが減った

上司が自ら引き受ける業務が減り、部下の自走力が上がった。

💬 育成に時間を使えるようになった

これまで「余裕があればやりたかった」ことに時間が割けるようになった。

💬 戦略業務に頭が回るようになった

浮いた時間で、チームの未来に向けた設計ができるようになった。

「それでも忙しい課長」に、どう構造として伝えるか

多くの現場で「1on1=育成支援」と語られてきた結果、本来1on1が持っている「マネジメント構造を整える」という機能が見落とされてしまっているのが実情です。

言い換えれば、「育成」という正しい目的を掲げながらも、それをあまりに先鋭化してしまったがゆえに、1on1の本質的な価値が“限定的にしか捉えられていない”状態だと言えます。

たとえば、「育成のための1on1だから、成長テーマがないときは必要ない」「忙しい時期は後回しにしてもいい」といった判断が現場で行われてしまうのは、まさにその“捉え漏れ”の現れです。

本来、1on1は育成だけでなく、認識のズレをなくす/行動の方向性を整える/業務の再説明を減らす/トラブルを未然に防ぐ/関係性を滑らかにする、といった、マネジメントの“基礎を整える仕組み”でもあります。

以下は、1on1への誤解を解き、本来の価値を伝える実例です。

トーク例①:共感ベースの視点転換

課長の皆さん、まず本当にお忙しい中で日々対応されていること、私たちもよく理解しています。でも、だからこそお伝えしたいのは、1on1は“忙しいからできない”のではなく、“忙しいからこそ必要”だということです。多くの課長が時間を取られているのは、トラブル対応や、メンバーの“あと出しの相談”ではないでしょうか?その多くは、1on1で手前で話せていれば、防げたことかもしれません。1on1は、部下のためだけではなく、“自分の時間を取り戻す”ための仕組みでもあります。一度やってみると、“意外とラクになる”と感じていただけると思います。

トーク例②:構造転換の言語化

今の課長の皆さんの多くは、指示出し、日々の報連相対応、火消し、そして部下の巻き取り──“何かが起きてから動く”時間に追われているのが現実です。一方で、1on1をしっかり設けているチームでは、その時間の使い方がガラッと変わってきます。1on1を通じて、部下の理解度やつまずきの兆しを先に拾える。お互いの意図や背景が共有されているから、やたらと確認したり、やり直したりすることが減る。結果として、“後から対応する時間”が、“"戦略を練る時間"」などの攻めの時間に置き換わるんです。ここで大事なのは、1on1は育成のためだけじゃないということ。これは、“構造を整えるマネジメントの仕組み”なんです。忙しい課長こそ、1on1によって“場当たり対応の連鎖”を断ち切り、マネジメントの質と時間の質、両方を取り戻していけると思います。

1on1は「整える技術」であり、構造改革の起点である

1on1というと、心理的安全性や成長支援の手法として語られることが少なくありません。もちろんそれらも重要な要素ですが、いま本当に持つべきは、1on1をマネジメント構造を整える技術として捉え、どう設計し、どう続けていくかという視点です。

1on1は、ただの「話す時間」ではなく、業務のすれ違いや判断のズレ、巻き取りの連鎖といった “目に見えない負荷”を構造的に減らしていくための仕組みです。

たとえ成果や効果がすぐに見えなくても、「話せる状態」を保ち、対話を続けることには意味があります。 そこに取り組み続けることが、やがてチームの動きや関係性を変え、マネジメント全体を再設計していく起点になっていきます。

事業変革を進める企業において、現場のマネジメントから組織風土を変えていく動きが広がっています。1on1はその実践の起点であり、今や必須の施策として各社が本格的に取り組んでいます。

「やるべきかどうか」ではなく、「どう設計し、どう続けていくか」。その問いに向き合うことが、これからのマネジメントを“つくり直す”入り口になるはずです。

📚あわせて読みたい

・なぜあなたのフィードバックは受け入れられないのか?

・1on1が組織を変える。エンゲージメント向上の成功事例

・心理的安全性を高める組織づくりと1on1の実践

・150万回の1on1データが示す、信頼と成長を生み出す技術

1on1は“育成の場”ではなく、“構造を整える仕組み”である

1on1という言葉を聞くと、どうしても「丁寧な育成」「人事主導の制度」といったイメージが先に浮かびがちです。しかし本来の1on1の価値は、そこにとどまりません。

1on1とは、日常のマネジメントを「後手の対応型」から「先回りの設計型」へと転換するための仕組みです。その変化を次の4ステップで捉えてみましょう。

① 関係性が深まる

上司が自分に関心を持ってくれていると感じられること。

これが、部下が「何を言っても大丈夫」と思える心理的な土台になります。定期的な1on1の中で、何気ない話題を共有するだけでも、関係性は少しずつほぐれていきます。

② 期待が伝わる

関係性ができると、部下は評価ではなく「期待」を素直に受け取れるようになります。「何に取り組んでほしいか」「どんな場面で力を発揮してほしいか」といった上司の言葉が、部下の方向性や行動を明確にしていきます。

③ トラブルを未然に防げる

期待が明確になり、定期的な対話が続くことで、部下は不安や違和感を溜め込まず、早めに言葉にしてくれるようになります。また、行動の結果を一緒に振り返ることで、その変化の"兆し"を拾えるかどうかが、マネジメントの質を大きく分けます。

④ 自走するメンバーが増える

「期待→行動→振り返り」というサイクルが回りはじめると、部下は自分の中に“成長の軸”を持ちます。その結果、上司が指示しなくても自然に動き、自ら成果をつくる人材へと変わっていくのです。

1on1のBefore/After の数値で見る構造の変化

Kakeaiの事例を分析すると、1on1を導入することで、課長が部下のマネジメントに費やす時間の質が大きく改善されることが明らかになっています。

Before 👉 1on1なし=火消し型構造

全体の70%近くが“起きてから対応する時間”になっています。

<課長の業務>

❌ 業務指示・進捗確認:30%

❌ 突発的な報連相対応:25%

❌ トラブル対応・手戻り修正:20%

・プレイヤー業務の巻き取り:15%

・育成・関係づくり:5%

・その他(会議・戦略業務等等):5%

After 👉 1on1あり=先回り構造

火消し対応が減少することで、"対話・育成"に時間が回る構造となり、戦略立案などに使える余白も生まれます。

<課長の業務>

・業務指示・進捗確認:20%

・突発的な相談対応:10%

・トラブル対応・手戻り修正:5%

・プレイヤー業務の巻き取り:10%

⭕️ 育成・関係づくり(1on1含む):40%

⭕️ その他(会議・戦略業務等等):15%

数字の違いだけでは見えにくい、「マネジメントの質の変化」を言葉で整理すると、以下のようになります。

1on1によって変わるのは、マネジャーの“丁寧さ”ではなく、部下と仕事への向き合い方そのものです。

「やっておく」「話しておく」という先回りの行動がマネジメントの構造に組み込まれる。それが、1on1が持つ本質的な価値です。

1on1によって「課長ができるようになったこと」

導入企業の現場からは、次のような変化の声が寄せられています。

💬 手戻りが減った

業務開始前に1on1で認識をすり合わせる習慣が定着し、「言った/聞いていない」問題が激減。

💬 突発的な相談が減った

「ちょっと今いいですか?」が減り、部下も定期的な相談機会を活用して計画的に動くように。

💬 火消しがなくなった

1on1で感情や違和感のサインを拾えるためトラブルが表面化する前に対処できるようになった。

💬 巻き取りが減った

上司が自ら引き受ける業務が減り、部下の自走力が上がった。

💬 育成に時間を使えるようになった

これまで「余裕があればやりたかった」ことに時間が割けるようになった。

💬 戦略業務に頭が回るようになった

浮いた時間で、チームの未来に向けた設計ができるようになった。

「それでも忙しい課長」に、どう構造として伝えるか

多くの現場で「1on1=育成支援」と語られてきた結果、本来1on1が持っている「マネジメント構造を整える」という機能が見落とされてしまっているのが実情です。

言い換えれば、「育成」という正しい目的を掲げながらも、それをあまりに先鋭化してしまったがゆえに、1on1の本質的な価値が“限定的にしか捉えられていない”状態だと言えます。

たとえば、「育成のための1on1だから、成長テーマがないときは必要ない」「忙しい時期は後回しにしてもいい」といった判断が現場で行われてしまうのは、まさにその“捉え漏れ”の現れです。

本来、1on1は育成だけでなく、認識のズレをなくす/行動の方向性を整える/業務の再説明を減らす/トラブルを未然に防ぐ/関係性を滑らかにする、といった、マネジメントの“基礎を整える仕組み”でもあります。

以下は、1on1への誤解を解き、本来の価値を伝える実例です。

トーク例①:共感ベースの視点転換

課長の皆さん、まず本当にお忙しい中で日々対応されていること、私たちもよく理解しています。でも、だからこそお伝えしたいのは、1on1は“忙しいからできない”のではなく、“忙しいからこそ必要”だということです。多くの課長が時間を取られているのは、トラブル対応や、メンバーの“あと出しの相談”ではないでしょうか?その多くは、1on1で手前で話せていれば、防げたことかもしれません。1on1は、部下のためだけではなく、“自分の時間を取り戻す”ための仕組みでもあります。一度やってみると、“意外とラクになる”と感じていただけると思います。

トーク例②:構造転換の言語化

今の課長の皆さんの多くは、指示出し、日々の報連相対応、火消し、そして部下の巻き取り──“何かが起きてから動く”時間に追われているのが現実です。一方で、1on1をしっかり設けているチームでは、その時間の使い方がガラッと変わってきます。1on1を通じて、部下の理解度やつまずきの兆しを先に拾える。お互いの意図や背景が共有されているから、やたらと確認したり、やり直したりすることが減る。結果として、“後から対応する時間”が、“"戦略を練る時間"」などの攻めの時間に置き換わるんです。ここで大事なのは、1on1は育成のためだけじゃないということ。これは、“構造を整えるマネジメントの仕組み”なんです。忙しい課長こそ、1on1によって“場当たり対応の連鎖”を断ち切り、マネジメントの質と時間の質、両方を取り戻していけると思います。

1on1は「整える技術」であり、構造改革の起点である

1on1というと、心理的安全性や成長支援の手法として語られることが少なくありません。もちろんそれらも重要な要素ですが、いま本当に持つべきは、1on1をマネジメント構造を整える技術として捉え、どう設計し、どう続けていくかという視点です。

1on1は、ただの「話す時間」ではなく、業務のすれ違いや判断のズレ、巻き取りの連鎖といった “目に見えない負荷”を構造的に減らしていくための仕組みです。

たとえ成果や効果がすぐに見えなくても、「話せる状態」を保ち、対話を続けることには意味があります。 そこに取り組み続けることが、やがてチームの動きや関係性を変え、マネジメント全体を再設計していく起点になっていきます。

事業変革を進める企業において、現場のマネジメントから組織風土を変えていく動きが広がっています。1on1はその実践の起点であり、今や必須の施策として各社が本格的に取り組んでいます。

「やるべきかどうか」ではなく、「どう設計し、どう続けていくか」。その問いに向き合うことが、これからのマネジメントを“つくり直す”入り口になるはずです。

📚あわせて読みたい

・なぜあなたのフィードバックは受け入れられないのか?

・1on1が組織を変える。エンゲージメント向上の成功事例

・心理的安全性を高める組織づくりと1on1の実践

・150万回の1on1データが示す、信頼と成長を生み出す技術

.webp)