【アルムナイ採用完全ガイド】メリット・導入手順・成功事例を徹底解説

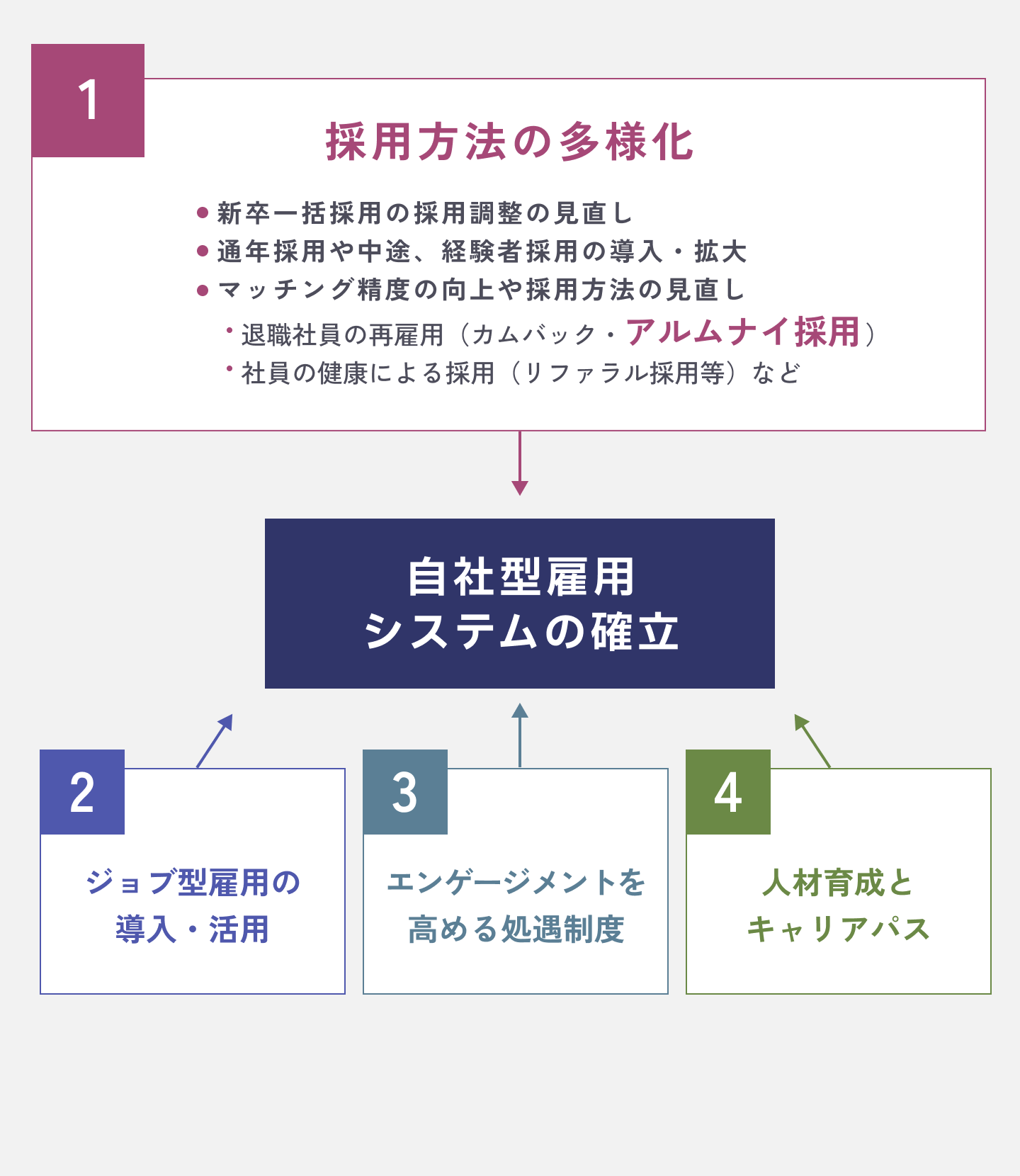

少子高齢化による人手不足、終身雇用モデルの変化、そして人的資本経営の広がりを受け、いま注目されているのが「アルムナイ採用」です。

退職者を単なる過去の人材ではなく、新たな「資源」として迎え入れることで、採用コストやミスマッチを抑制できるうえ、元社員が築いたネットワークを通じて新規ビジネスや顧客開拓にもつなげられます。

本記事では、アルムナイ採用の基礎知識からメリット・デメリット、導入の具体手順、成功企業の事例、そして導入前に押さえておきたいFAQまで、幅広く解説します。ぜひ自社の採用戦略にお役立てください。

アルムナイとは? 基本的な定義と注目される背景

アルムナイ(Alumni)の意味・語源

「アルムナイ」はラテン語の alumnus (養成された者)に由来し、もともと「卒業生・同窓生」を意味します。欧米の大学では生涯にわたり卒業生とつながるため、同窓会組織(Alumni Association)や会報誌(Alumni Magazine)を運営してきました。

近年、この考え方が企業の退職者にも応用され、「社員を退職後も人的資源としてプールし続ける」動きが広がっています。特に雇用の流動性の高い米国のコンサルティングやIT業界では、退職者ネットワークを活用した情報交換やビジネス連携、ブランディング強化が一般的です。

日本でも2022年ごろから注目が高まり、アルムナイ採用支援市場は急成長。2025年には業界横断の事例共有イベントも予定されるなど、人的資本経営の新潮流として定着しつつあります。

株式会社矢野経済研究所によると、リファラル・アルムナイ採用支援サービス市場は2024年度に前年度比169%増の約50.7億円に拡大すると予測されており、その関心度の高まりを示しています(参考)。

2025年7月には業界横断の事例共有を目的とした「アルムナイ・カンファレンス2025」が開催されるなど、人的資本経営の新潮流として注目を浴びています。

日本企業における「アルムナイ」とOB・OGの違い

OB・OGとは、同じ組織や学校で同時期に在籍した先輩後輩の関係を指し、社歴や世代で区切られるものです。卒業や退職後も名簿や名刺交換を通じたつながりは残りますが、企業側が継続的に関係維持や再雇用を前提に運用するケースは少ないのが実情です。

一方でアルムナイは、退職した元社員を対象に、意図的にコミュニティを構築し、情報共有やビジネス連携、再雇用を視野に入れたネットワーク施策を行う概念です。

企業はアルムナイとの関係を通じて優秀な人材を呼び戻すだけでなく、外部の知見や人脈を活用した新規事業創出やブランド強化にもつなげられるため、人的資本経営の一環として注目されています。

アルムナイ制度が注目される三つの背景

近年、アルムナイ制度への関心が高まる背景は主に三つあります。

01. 少子高齢化による労働人口の減少

厚生労働省が発表した人口動態統計によると、2024年の出生率・出生数は過去最低であり、初めて70万人を下回りました。生産年齢人口(15〜64歳)の減少に歯止めがかからず、将来にわたって人手不足が深刻化することが予想されています。そのため、一度退職したアルムナイ人材も「資源」として見直す動きが促進されています。

02.終身雇用の崩壊とキャリア観の多様化

厚生労働省が2024年10月に公表した「新規学卒者の離職状況」によると、3年以内の離職率は、高校卒が38.4%、大学卒が34.9%でした。せっかく採用しても、若手の3割は3年以内にやめてしまう計算です。労働市場の流動化が進み、従来の終身雇用モデルが崩壊しつつあるなか、企業は即戦力となる人材を確保する新たな方法を模索しています。

03.人的資本経営の拡大

人的資本経営の潮流が退職者の再評価を後押ししています。経団連の「2022年版経営労働政策特別委員会報告」や経産省の「人材版伊藤レポート2.0」でも、アルムナイとの継続的な関係構築とネットワーク活用が重要施策として打ち出されました。

これにより、企業は在籍社員に限らず退職者を「資本」の一部と捉え、ナレッジや人的ネットワークを経営資源として再活用する動きを強めています。アルムナイ・ネットワークの活用が重要な取り組みとして挙げられています。

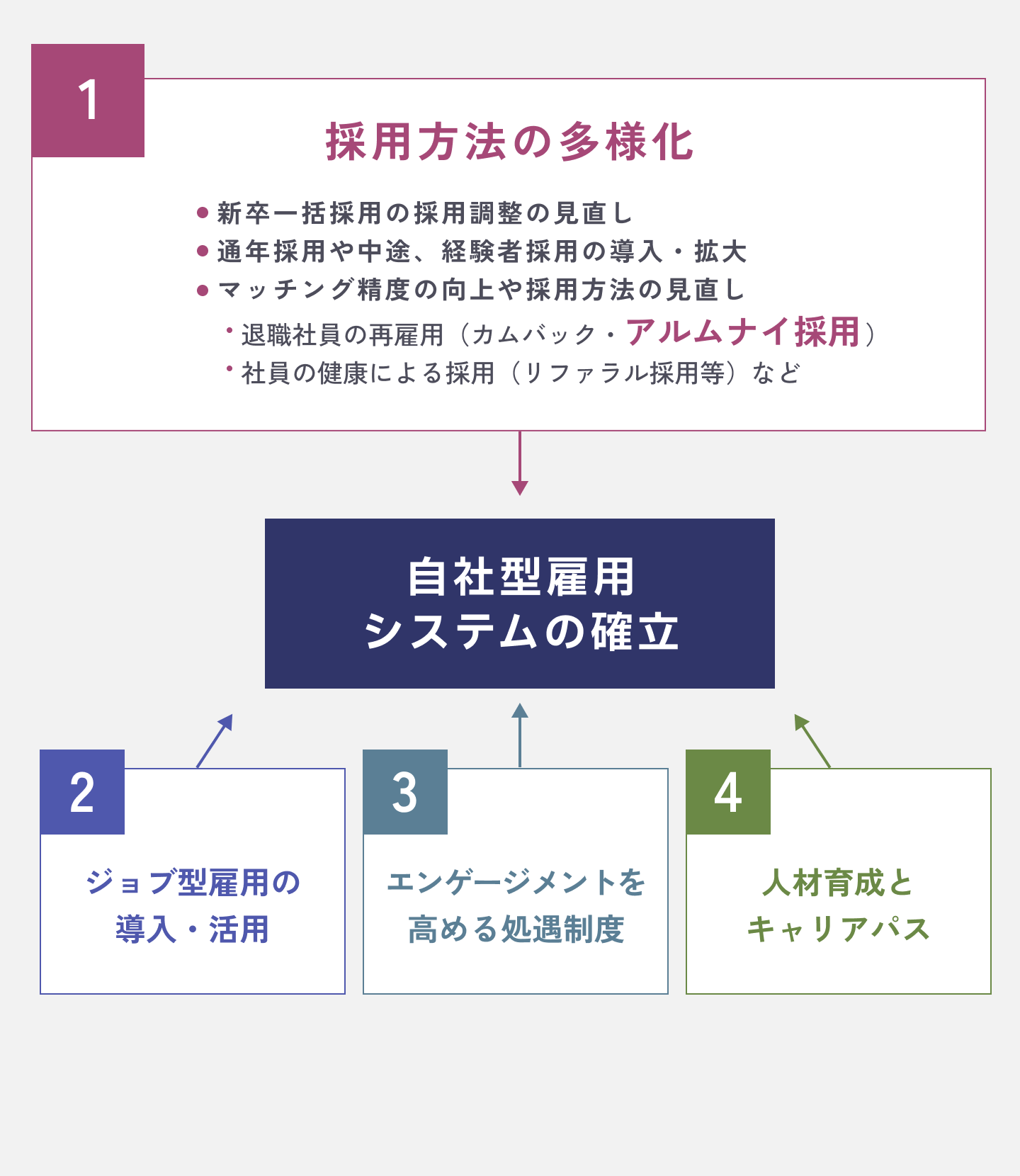

「アルムナイ採用」と 類似制度との違い

アルムナイ採用の基本概念と特徴

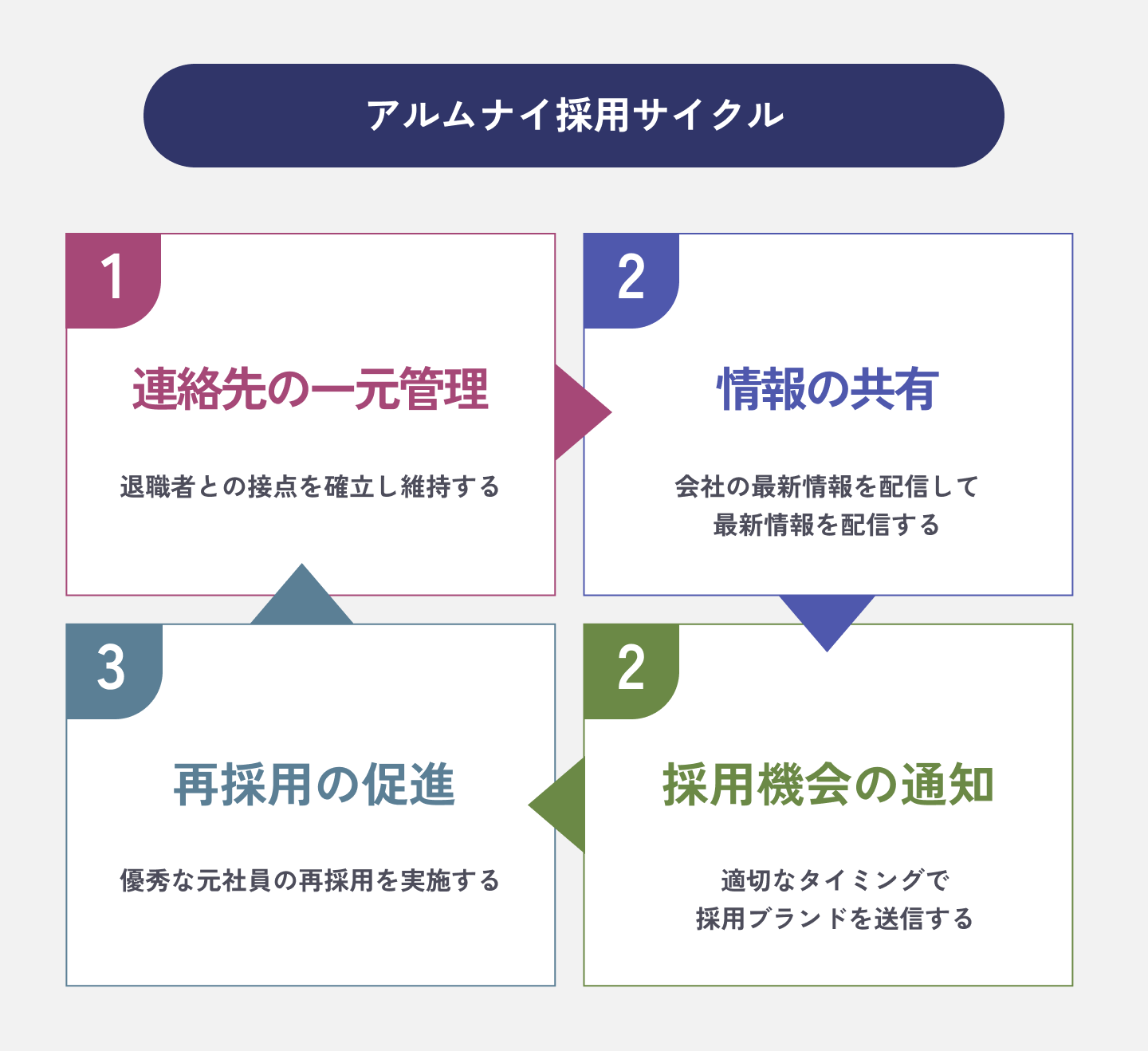

アルムナイ採用とは、一度退職した社員との関係を継続的に維持し、再雇用を前提に迎え入れる採用手法です。

新卒や一般的な中途採用と同様の選考フローを踏むのではなく、退職時点で培ったスキルや組織文化への適合度(カルチャーフィット)を再評価し、即戦力としての復帰を促進する点が大きな特徴です。これにより、企業は教育コストを抑えつつ、入社後すぐに高いパフォーマンスを発揮できる人材を確保できます。

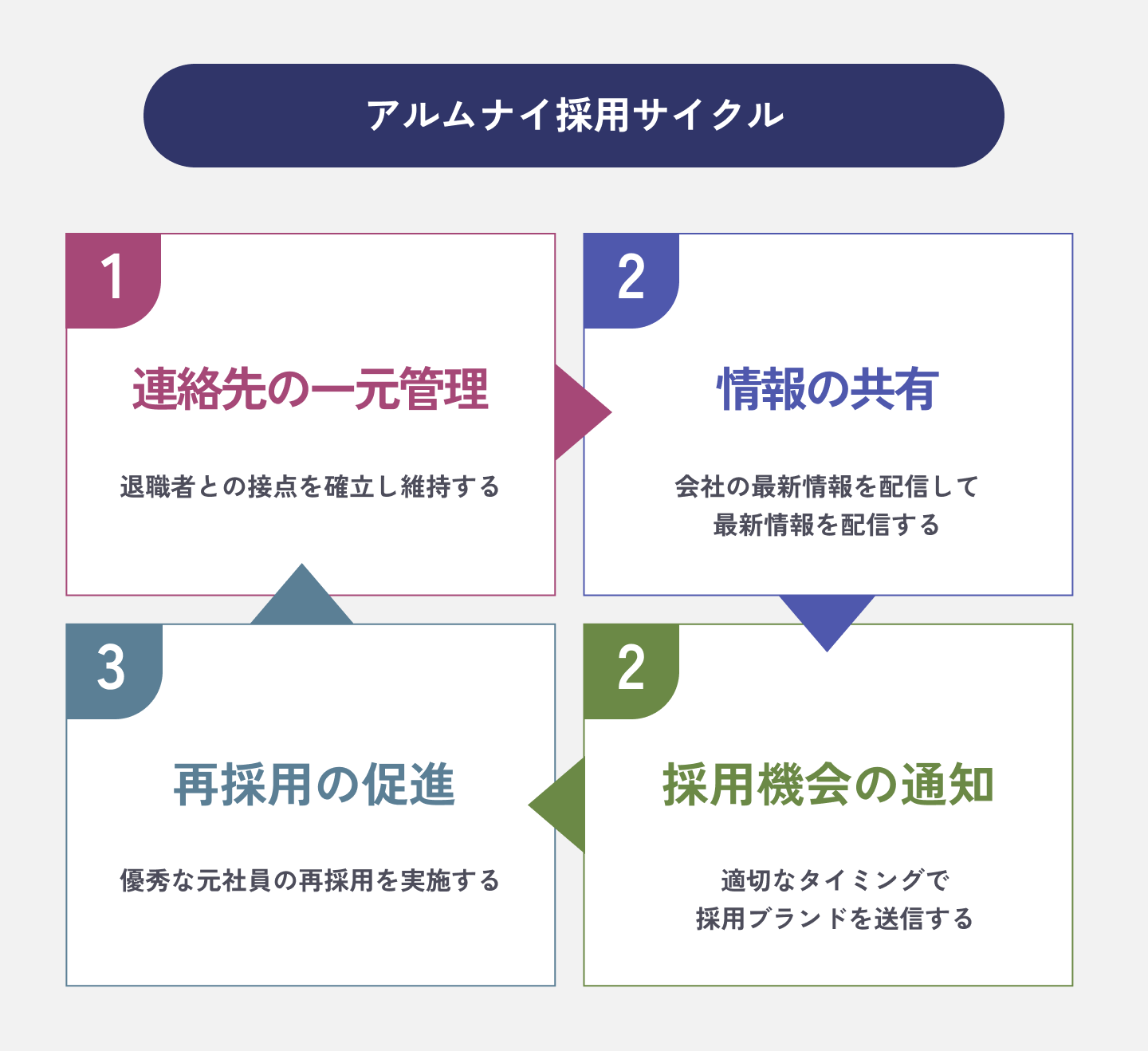

さらに、アルムナイ制度では、従来は退職者と断片的だった接点をSNSや専用プラットフォーム上で一元管理するのも特徴です。オンラインコミュニティやイベントを通じて継続的に情報を発信し、適切なタイミングで採用案内を届ける仕組みを整えることで、優秀な元社員を取りこぼさず再採用につなげられます。

たとえば数年前に「残業が多い」という理由で退職した社員も、業務体制が改善されたという情報をアルムナイネットワークでキャッチすれば、「もう一度挑戦してみようか」と考える可能性が高まります。アルムナイは会社の再評価や新しい繋がりを生む資源になるのです。

類似制度との違い

以下は、アルムナイ採用と混同されやすい、「カムバック採用」などとの主な違いです。

アルムナイ採用は、転職・起業・ライフイベントなど幅広い退職理由を持つ元社員全般を対象とし、専用コミュニティを通じて継続的に関係を維持する包括的な制度です。再雇用だけでなく、知見共有や業務委託といった多様な協働も重視する長期戦略となっています。

カムバック採用は、主に他社で経験を積んだ元社員を対象とし、外部で培ったスキルや知見の活用を重視する制度です。通常の中途採用プロセスを経て、即戦力として組織の変革や活性化を図ることを目的としています。

ジョブリターン制度は、育児・介護・配偶者転勤などのライフイベントで退職した元社員を対象とした復職支援制度で、柔軟な勤務条件設定やリスキリング研修などの充実したサポートプログラムが特徴です。

出戻り採用は、退職期間の長短を問わず、外部経験を経て再入社する元社員を指します。元の職場・チームへの復帰が多く、過去の勤務実績を踏まえて選考プロセスが効率化される傾向があります。

2種類のアルムナイ採用

アルムナイ採用は、主に以下の2種類に分けられます。

①交流型(コミュニティ重視)

✅ 目的

退職者とのつながり強化やナレッジ共有を主眼とし、将来的な採用機会を創出する

✅ 仕組み

SNSグループや専用プラットフォーム、オンライン/オフラインイベントで情報発信・交流を行う

✅ 特徴

即時の再雇用には直結しないが、長期的な信頼関係構築やブランディング効果が高い

例えば、ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)は20周年を機に、退職者向けの会「モトヤフ」を設立。Facebookグループやnoteを通してコミュニティを作り、アルムナイに対して情報提供を行っています。https://note.com/motoyahoo/m/m14d75ea14573

②採用直結型(タレントプール活用)

✅ 目的

即戦力となる元社員をスピーディに再採用することに特化

✅ 仕組み

退職時の評価・スキル情報をデータベース化し、求人情報が出た際にダイレクトに声をかける

✅ 特徴

教育コスト削減とミスマッチ防止に優れる一方、コミュニティ運営の手間は最小限にとどまる

リクルートが展開する「カムバック採用代行サービス」もこのタイプ。企業から求人中の元社員に向けて、「カムバック」の誘いができ、多くの企業が導入しています。

どのような企業に向いているか?

アルムナイ制度は、自社の人材価値を一過性のものにせず、長期的な経営資源として最大限に活用したい企業に向いています。具体的には、以下のようなニーズを持つ企業が導入を検討すべきです。

①人的資本を長期的に活用したい企業

従業員の習得スキルや業務経験を一度の退職で埋もれさせず、再雇用やプロジェクト参画で繰り返し活用したい場合。資産として社内に蓄積し続けることで、採用費用の削減と組織力の強化を同時に実現できます。

②ナレッジの蓄積と循環を重視する企業

退職者が持つ専門的な知識や顧客とのつながりを、定期的なセミナーや勉強会、短期プロジェクトなどを通じて社内に還元したい場合に適しています。元社員とのやり取りを仕組み化することで、情報の鮮度を保ったまま組織全体で学びを共有できます。

③ブランディング強化や採用マーケティングに活用したい企業

「一度離れても戻れる」「社員を大切にする」企業文化を外部へ発信し、現役社員のエンゲージメント向上や転職市場での注目度アップを狙う場合。アルムナイがSNSや口コミでポジティブな体験を拡散することで、企業ブランドの向上にも寄与します。

④年功序列型で退職者をフォローできていなかった企業

これまで年功序列を重視し、退職後のつながりを放置していた企業が、過去の社員のノウハウを再評価して組織に還元したい場合に最適です。

⑤採用に苦労している企業

新卒・中途採用で人手不足やミスマッチが続き、即戦力確保に悩んでいる企業は、過去に在籍したアルムナイを呼び戻すことで迅速かつコスト効率よく課題を解決できます。

アルムナイ採用の七つのメリット

アルムナイ制度を導入すると、以下のような大きな利点が得られます。自社の人材活用戦略にどう活かせるか、ぜひご確認ください。

📌 即戦力人材の確保

アルムナイは退職前の業務知識と企業文化に精通しているため、再教育や研修にかかる時間とコストを大幅に削減できます。組織の“勝ちパターン”を理解しているため、早期に成果を上げやすい点も大きな強みです。

📌 採用・育成コストの削減

過去のつながりを活用することで、求人広告費や人材紹介会社への手数料、外部候補のスカウトにかかる費用を節約できます。選考プロセスが簡略化できるため、面接や評価に要する人件費も削減も可能。育成にかかる費用も抑えることができます。

📌 ミスマッチ低減

カルチャーフィットが既に担保されており、入社後の早期離職リスクが下がります。採用精度の向上につながるため、採用後の定着率も高まります。企業風土や価値観を理解した人材なので、チームとの協働もスムーズに進む傾向があります。

📌 企業ブランディング強化

「一度辞めても戻れる会社」としての魅力を発信し、現役社員のエンゲージメント向上や転職市場での企業イメージアップに寄与します。アルムナイ自身が社外でポジティブな口コミを広めることで、採用マーケティング効果も期待できます。

📌 新たなスキル・価値観の獲得

アルムナイが他社や起業で得たノウハウや視点を社内に還元することで、多様な経験がイノベーションや業務改善のヒントになります。異なる業界トレンドや技術動向を社内に取り込むことで、組織全体の知見レベルが底上げされます。

📌 人脈・ネットワークの活用

退職者が築いた顧客や業界の人脈を活かし、新規ビジネスやアライアンス機会を創出。営業チャネルの拡大にもつながります。専門家コミュニティやパートナー企業との橋渡し役としても期待でき、外部連携が加速します。

📌 従業員エンゲージメント向上

アルムナイ制度があることで「ここなら戻れる」と感じさせ、在籍社員の帰属意識やモチベーションが高まります。自社への信頼が可視化されることで、社内外に対するポジティブな組織文化が醸成されます。

「退職者」の印象を変えることがアルムナイ成功のカギ

終身雇用を前提とした組織では、途中で辞める社員を「裏切り者」と見なす風潮がありました。しかし、若年層の早期退職が珍しくない今、その見方はもはや時代遅れとなりつつあります。長年にわたり育成し、社内事情にも精通した退職者を放置するのは、大きな機会損失と言えます。

むしろ彼らを「新たなつながりを生む人的資源」として捉え直せば、再雇用はもちろん、情報交換やビジネス連携といった多彩なリターンが期待できます。

退職をネガティブな出来事とせず、円満に送り出す仕組みを整え、その後も良好な関係を維持することこそが、企業価値をさらに高める秘訣と言えるでしょう。

アルムナイ採用の五つのデメリットと回避策

アルムナイ採用には多くのメリットがありますが、一方で運用上の課題も存在します。以下の五つのリスクとその回避策を押さえ、成功へとつなげましょう。

①既存従業員の不公平感

アルムナイに特別待遇を与えることで、在籍社員がモチベーション低下を起こす恐れがあります。

💨 回避策

待遇や評価基準をあらかじめ社内で透明化し、説明会やFAQで丁寧にコミュニケーションを図ることで、不安や誤解を払拭しましょう。

②退職ハードル低下による離職促進リスク

「いつでも出戻りできる」と思われると、軽い気持ちで退職を選ぶ社員が増える可能性があります。

💨 回避策

退職する際の手順を明確にし、退職面談で今後のキャリアプランや条件をきちんと話し合ってから退職できるようにします。

③関係維持にかかる費用

イベント開催やプラットフォーム運営にはコストが伴い、予算圧迫の要因になります。

💨 回避策

まずはオンラインコミュニティやウェビナーを活用し、物理的な場への投資を抑制。参加者数や反応を見ながら段階的に拡大しましょう。

④情報漏洩リスク

アルムナイが社外に企業秘密を持ち出す懸念があります。

💨 回避策

契約書や規約で機密保持義務を明文化し、社外コミュニケーションルールを全員に周知。違反時の対応フローも用意しておきましょう。

⑤再雇用後のフォローアップ体制不足

復帰初期に適切なサポートがないと、再度早期離職を招く恐れがあります。

💨 回避策

復職プログラムやメンター制度を導入し、オンボーディング研修を設計。在籍社員と連携した伴走支援で定着率を高めましょう。

これらのポイントをしっかりと対策すれば、アルムナイ採用のリスクを最小限に抑え、組織の人的資本を最大限に活用できます。

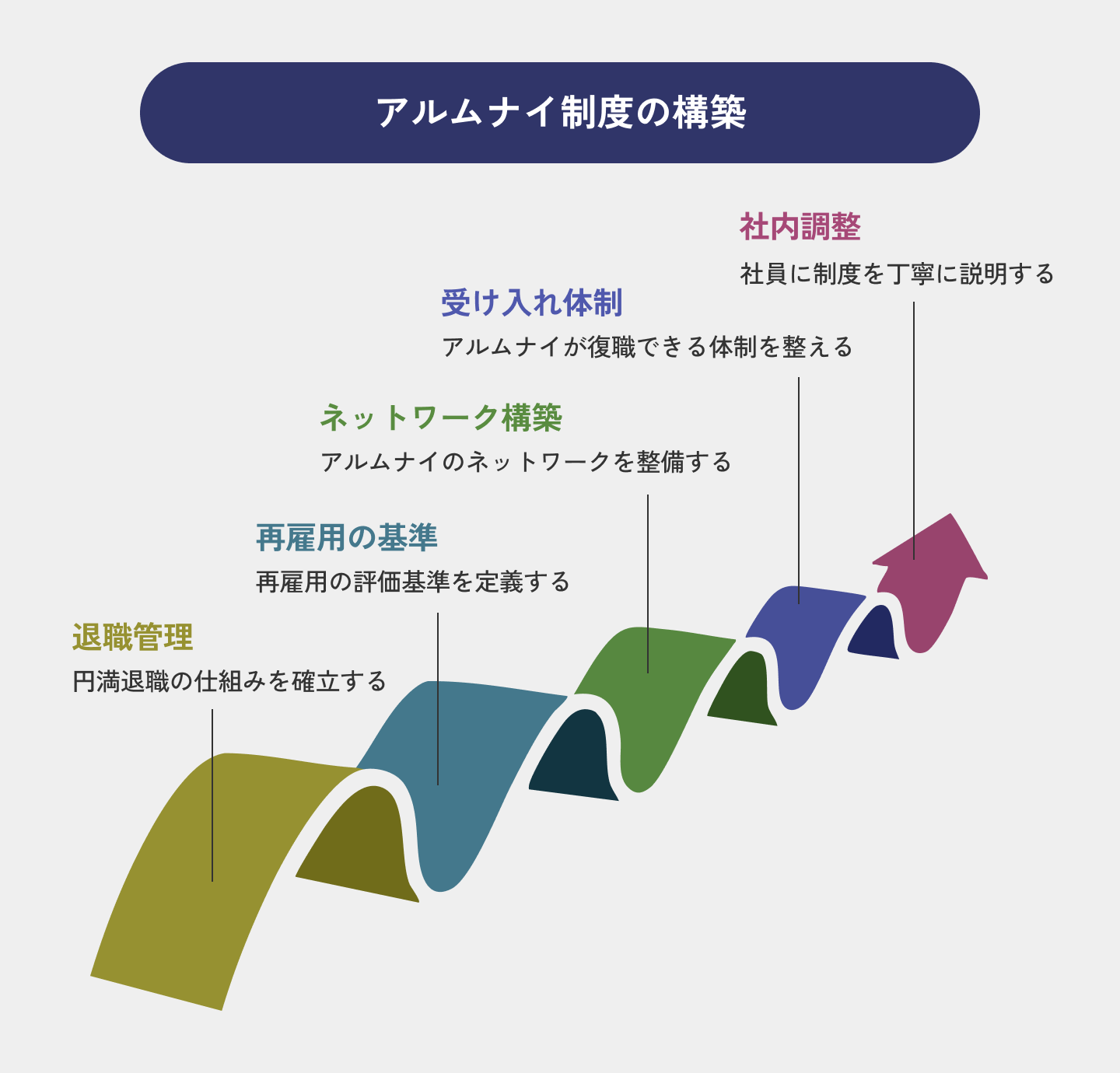

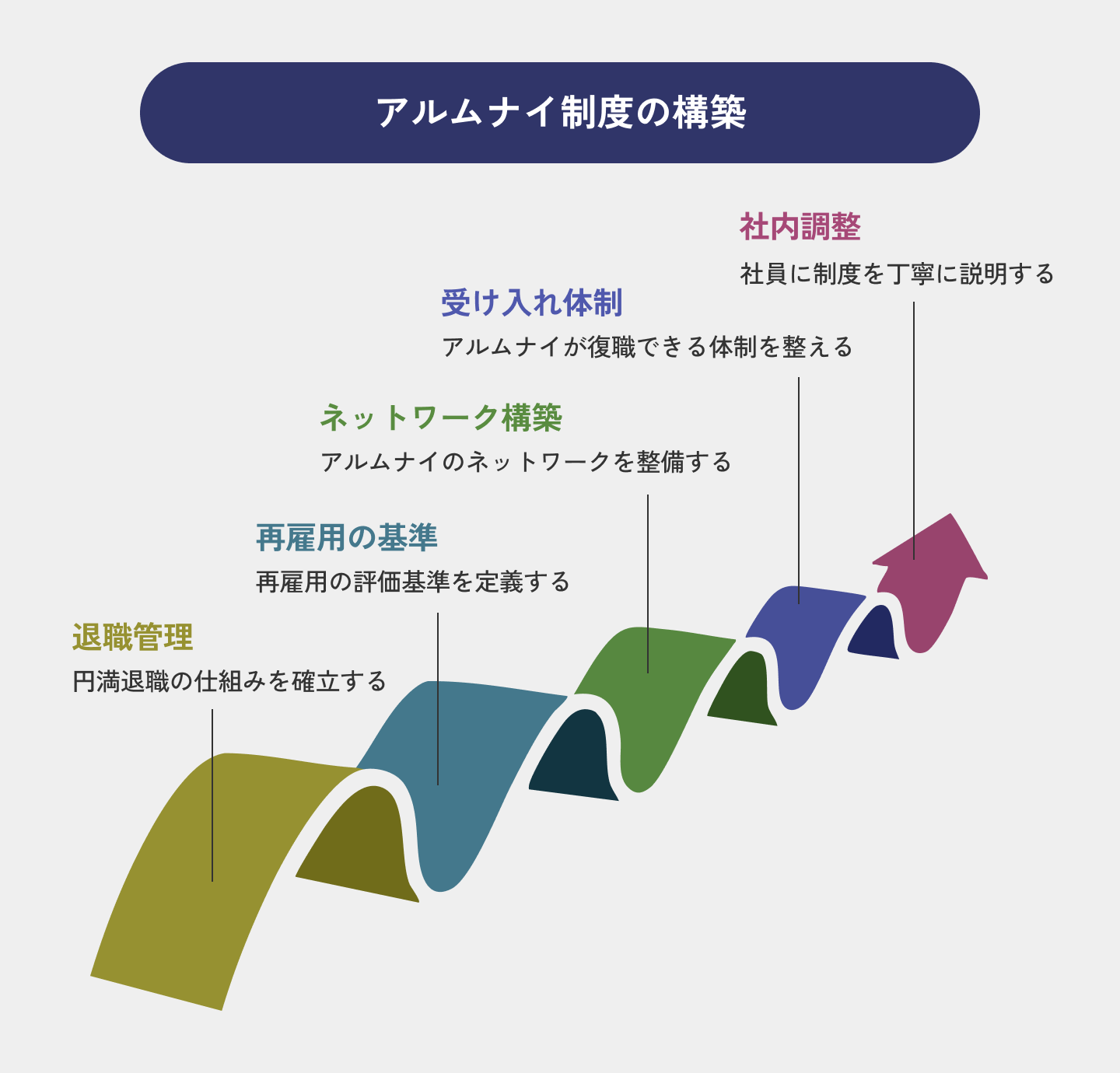

アルムナイ採用を成功させるための手順

アルムナイ人材を単なる「元社員」から戦力へと転換し、長期的に活用するための具体的なステップを解説します。

🪜STEP1:退職管理(円満退職の仕組みづくり)

社員が退職すると時には、「なぜ辞めるのか」を正しく把握することも欠かせません。退職面談やアンケートで理由を吸い上げ、職場改善のヒントを社内にフィードバック。ここで得たキャリア志向や希望条件は、きちんと記録し、後の再雇用基準にも活かします。

🪜STEP2:再雇用の基準や条件を明確化

円満退職を経た後、どのような形で戻ってもらうかを定義します。ポジションや期待役割、評価指標、雇用形態(正社員・契約・業務委託)や報酬水準をあらかじめ策定し、候補者に提示できる資料を用意しましょう。

🪜STEP3:アルムナイネットワークの構築

退職者との継続的な接点を確保します。SNSグループや専用プラットフォームを立ち上げ、定期的なニュース配信やオンライン/オフラインイベントを開催。情報発信と双方向コミュニケーションを通じ、交流型と採用直結型の両面で関係を深化させます。

🪜STEP4:復職時の受け入れ体制整備

復帰前後にオンボーディング研修を実施し、組織の最新情報や業務プロセスを再確認。メンター制度を導入し、先輩社員が伴走フォローすることで、復職者の不安を解消し定着率を高めます。

🪜STEP5:社内啓蒙と既存社員への説明

アルムナイ制度をスムーズに機能させるには、在籍社員の理解と協力が不可欠です。目的・意義・運用ルールを社内説明会やFAQで共有し、不公平感や誤解を解消。部門単位での小規模説明も実施し、現場レベルの協力体制を固めます。

これらのステップを丁寧に実行し、適宜フィードバックを取り入れることで、アルムナイ採用は貴社の重要な人材戦略となります。

実践!アルムナイ採用の企業事例【3社】

実際にアルムナイ採用を導入し、成果を上げている国内企業の事例を3社ご紹介します。

良品計画

2016年からアルバイトスタッフを中心に「カムバック採用」を展開し、開始から3年で600名以上の元社員を再雇用。家庭の事情などでやむなく退職した人の再チャレンジを応援する文化を社内に根付かせています。即戦力の再雇用で、店舗運営の人手不足を即時に解消し、サービス品質の均一化にも貢献しています。

参考:https://saponet.mynavi.jp/column/detail/ty_saiyo_t30_alumni_221004.html

みずほフィナンシャルグループ

同社は、自身のキャリアアップや、育児・家族介護・配偶者の転勤といったさまざまな理由で退職した人の再入社を歓迎。アルムナイ専用のベンチャーキャピタル相談窓口設置や、スタートアップ支援部署との協業により、社内外のイノベーション創出を加速させています。こうした活動が評価され、「ジャパン・アルムナイ・アワード2024」でグランプリを受賞しました。

参照:https://alumni-lab.jp/jaa2024/

パーソルキャリア

同社は2023年よりアルムナイコミュニティを公式的に開始。雇用形態を問わず、就業経験が2年以上の元社員を対象にアルムナイ採用を行っています。また、アルムナイを対象とした交流イベントを定期的に開催。キャリア・スキル向上につながる情報なども積極的に提供し、実際に再雇用や業務委託が実現しています。

参照:https://www.persol-career.co.jp/recruit/career/info/guide/alumni/

よくある質問(FAQ形式)

アルムナイ採用を検討する際に多く寄せられる疑問とその回答をまとめました。

自社導入時の参考にしてください。

Q1: アルムナイ制度の導入コストは?🤔

A: SNSやオンラインイベントを活用すれば、初期投資を抑えつつ運用可能。段階的な導入が効果的です。

Q2: 成果指標(KPI)は何を設定すべき?🤔

A: 再雇用率、参加イベント数、コミュニティ内交流数、社外プロジェクト参画数などをモニタリングします。

Q3: アルムナイネットワークの運用責任者は誰が適任?🤔

A: 人事部門が主導しつつ、各事業部や現場のキーパーソンを巻き込む体制がベター。社内横断的なプロジェクトチームを編成すると、現場との連携も取りやすくなります。

Q4: プラットフォームはどう選べばよい?

A: SNSグループ、Slack、Teamsなど既存ツールを活用すれば導入障壁が低い一方、専用のアルムナイ管理ツールなら通知や分析機能が充実。予算と運用体制に応じて選びましょう。

Q5: コミュニティ運営の頻度はどれくらいが適切?

A: まずは月1回程度のオンラインイベントやニュースレターを実施し、反応を見て四半期ごとにオフライン交流会を加えると、過度な負担なく継続しやすいです。

まとめ

アルムナイ採用は、企業が持つ「人的資本」を最大限に活用し、即戦力獲得やブランディング強化につながる有効な戦略です。退職者を快く送り出し、その後もつながりを保ち続けることで、再雇用やビジネスパートナー、あるいは顧客として新しい関係性を築くことができるかもしれません。人手不足が加速する現代、一度できた縁を大切にするアルムナイ採用はこれからますます広がっていくことでしょう。

アルムナイとは? 基本的な定義と注目される背景

アルムナイ(Alumni)の意味・語源

「アルムナイ」はラテン語の alumnus (養成された者)に由来し、もともと「卒業生・同窓生」を意味します。欧米の大学では生涯にわたり卒業生とつながるため、同窓会組織(Alumni Association)や会報誌(Alumni Magazine)を運営してきました。

近年、この考え方が企業の退職者にも応用され、「社員を退職後も人的資源としてプールし続ける」動きが広がっています。特に雇用の流動性の高い米国のコンサルティングやIT業界では、退職者ネットワークを活用した情報交換やビジネス連携、ブランディング強化が一般的です。

日本でも2022年ごろから注目が高まり、アルムナイ採用支援市場は急成長。2025年には業界横断の事例共有イベントも予定されるなど、人的資本経営の新潮流として定着しつつあります。

株式会社矢野経済研究所によると、リファラル・アルムナイ採用支援サービス市場は2024年度に前年度比169%増の約50.7億円に拡大すると予測されており、その関心度の高まりを示しています(参考)。

2025年7月には業界横断の事例共有を目的とした「アルムナイ・カンファレンス2025」が開催されるなど、人的資本経営の新潮流として注目を浴びています。

日本企業における「アルムナイ」とOB・OGの違い

OB・OGとは、同じ組織や学校で同時期に在籍した先輩後輩の関係を指し、社歴や世代で区切られるものです。卒業や退職後も名簿や名刺交換を通じたつながりは残りますが、企業側が継続的に関係維持や再雇用を前提に運用するケースは少ないのが実情です。

一方でアルムナイは、退職した元社員を対象に、意図的にコミュニティを構築し、情報共有やビジネス連携、再雇用を視野に入れたネットワーク施策を行う概念です。

企業はアルムナイとの関係を通じて優秀な人材を呼び戻すだけでなく、外部の知見や人脈を活用した新規事業創出やブランド強化にもつなげられるため、人的資本経営の一環として注目されています。

アルムナイ制度が注目される三つの背景

近年、アルムナイ制度への関心が高まる背景は主に三つあります。

01. 少子高齢化による労働人口の減少

厚生労働省が発表した人口動態統計によると、2024年の出生率・出生数は過去最低であり、初めて70万人を下回りました。生産年齢人口(15〜64歳)の減少に歯止めがかからず、将来にわたって人手不足が深刻化することが予想されています。そのため、一度退職したアルムナイ人材も「資源」として見直す動きが促進されています。

02.終身雇用の崩壊とキャリア観の多様化

厚生労働省が2024年10月に公表した「新規学卒者の離職状況」によると、3年以内の離職率は、高校卒が38.4%、大学卒が34.9%でした。せっかく採用しても、若手の3割は3年以内にやめてしまう計算です。労働市場の流動化が進み、従来の終身雇用モデルが崩壊しつつあるなか、企業は即戦力となる人材を確保する新たな方法を模索しています。

03.人的資本経営の拡大

人的資本経営の潮流が退職者の再評価を後押ししています。経団連の「2022年版経営労働政策特別委員会報告」や経産省の「人材版伊藤レポート2.0」でも、アルムナイとの継続的な関係構築とネットワーク活用が重要施策として打ち出されました。

これにより、企業は在籍社員に限らず退職者を「資本」の一部と捉え、ナレッジや人的ネットワークを経営資源として再活用する動きを強めています。アルムナイ・ネットワークの活用が重要な取り組みとして挙げられています。

「アルムナイ採用」と 類似制度との違い

アルムナイ採用の基本概念と特徴

アルムナイ採用とは、一度退職した社員との関係を継続的に維持し、再雇用を前提に迎え入れる採用手法です。

新卒や一般的な中途採用と同様の選考フローを踏むのではなく、退職時点で培ったスキルや組織文化への適合度(カルチャーフィット)を再評価し、即戦力としての復帰を促進する点が大きな特徴です。これにより、企業は教育コストを抑えつつ、入社後すぐに高いパフォーマンスを発揮できる人材を確保できます。

さらに、アルムナイ制度では、従来は退職者と断片的だった接点をSNSや専用プラットフォーム上で一元管理するのも特徴です。オンラインコミュニティやイベントを通じて継続的に情報を発信し、適切なタイミングで採用案内を届ける仕組みを整えることで、優秀な元社員を取りこぼさず再採用につなげられます。

たとえば数年前に「残業が多い」という理由で退職した社員も、業務体制が改善されたという情報をアルムナイネットワークでキャッチすれば、「もう一度挑戦してみようか」と考える可能性が高まります。アルムナイは会社の再評価や新しい繋がりを生む資源になるのです。

類似制度との違い

以下は、アルムナイ採用と混同されやすい、「カムバック採用」などとの主な違いです。

アルムナイ採用は、転職・起業・ライフイベントなど幅広い退職理由を持つ元社員全般を対象とし、専用コミュニティを通じて継続的に関係を維持する包括的な制度です。再雇用だけでなく、知見共有や業務委託といった多様な協働も重視する長期戦略となっています。

カムバック採用は、主に他社で経験を積んだ元社員を対象とし、外部で培ったスキルや知見の活用を重視する制度です。通常の中途採用プロセスを経て、即戦力として組織の変革や活性化を図ることを目的としています。

ジョブリターン制度は、育児・介護・配偶者転勤などのライフイベントで退職した元社員を対象とした復職支援制度で、柔軟な勤務条件設定やリスキリング研修などの充実したサポートプログラムが特徴です。

出戻り採用は、退職期間の長短を問わず、外部経験を経て再入社する元社員を指します。元の職場・チームへの復帰が多く、過去の勤務実績を踏まえて選考プロセスが効率化される傾向があります。

2種類のアルムナイ採用

アルムナイ採用は、主に以下の2種類に分けられます。

①交流型(コミュニティ重視)

✅ 目的

退職者とのつながり強化やナレッジ共有を主眼とし、将来的な採用機会を創出する

✅ 仕組み

SNSグループや専用プラットフォーム、オンライン/オフラインイベントで情報発信・交流を行う

✅ 特徴

即時の再雇用には直結しないが、長期的な信頼関係構築やブランディング効果が高い

例えば、ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)は20周年を機に、退職者向けの会「モトヤフ」を設立。Facebookグループやnoteを通してコミュニティを作り、アルムナイに対して情報提供を行っています。https://note.com/motoyahoo/m/m14d75ea14573

②採用直結型(タレントプール活用)

✅ 目的

即戦力となる元社員をスピーディに再採用することに特化

✅ 仕組み

退職時の評価・スキル情報をデータベース化し、求人情報が出た際にダイレクトに声をかける

✅ 特徴

教育コスト削減とミスマッチ防止に優れる一方、コミュニティ運営の手間は最小限にとどまる

リクルートが展開する「カムバック採用代行サービス」もこのタイプ。企業から求人中の元社員に向けて、「カムバック」の誘いができ、多くの企業が導入しています。

どのような企業に向いているか?

アルムナイ制度は、自社の人材価値を一過性のものにせず、長期的な経営資源として最大限に活用したい企業に向いています。具体的には、以下のようなニーズを持つ企業が導入を検討すべきです。

①人的資本を長期的に活用したい企業

従業員の習得スキルや業務経験を一度の退職で埋もれさせず、再雇用やプロジェクト参画で繰り返し活用したい場合。資産として社内に蓄積し続けることで、採用費用の削減と組織力の強化を同時に実現できます。

②ナレッジの蓄積と循環を重視する企業

退職者が持つ専門的な知識や顧客とのつながりを、定期的なセミナーや勉強会、短期プロジェクトなどを通じて社内に還元したい場合に適しています。元社員とのやり取りを仕組み化することで、情報の鮮度を保ったまま組織全体で学びを共有できます。

③ブランディング強化や採用マーケティングに活用したい企業

「一度離れても戻れる」「社員を大切にする」企業文化を外部へ発信し、現役社員のエンゲージメント向上や転職市場での注目度アップを狙う場合。アルムナイがSNSや口コミでポジティブな体験を拡散することで、企業ブランドの向上にも寄与します。

④年功序列型で退職者をフォローできていなかった企業

これまで年功序列を重視し、退職後のつながりを放置していた企業が、過去の社員のノウハウを再評価して組織に還元したい場合に最適です。

⑤採用に苦労している企業

新卒・中途採用で人手不足やミスマッチが続き、即戦力確保に悩んでいる企業は、過去に在籍したアルムナイを呼び戻すことで迅速かつコスト効率よく課題を解決できます。

アルムナイ採用の七つのメリット

アルムナイ制度を導入すると、以下のような大きな利点が得られます。自社の人材活用戦略にどう活かせるか、ぜひご確認ください。

📌 即戦力人材の確保

アルムナイは退職前の業務知識と企業文化に精通しているため、再教育や研修にかかる時間とコストを大幅に削減できます。組織の“勝ちパターン”を理解しているため、早期に成果を上げやすい点も大きな強みです。

📌 採用・育成コストの削減

過去のつながりを活用することで、求人広告費や人材紹介会社への手数料、外部候補のスカウトにかかる費用を節約できます。選考プロセスが簡略化できるため、面接や評価に要する人件費も削減も可能。育成にかかる費用も抑えることができます。

📌 ミスマッチ低減

カルチャーフィットが既に担保されており、入社後の早期離職リスクが下がります。採用精度の向上につながるため、採用後の定着率も高まります。企業風土や価値観を理解した人材なので、チームとの協働もスムーズに進む傾向があります。

📌 企業ブランディング強化

「一度辞めても戻れる会社」としての魅力を発信し、現役社員のエンゲージメント向上や転職市場での企業イメージアップに寄与します。アルムナイ自身が社外でポジティブな口コミを広めることで、採用マーケティング効果も期待できます。

📌 新たなスキル・価値観の獲得

アルムナイが他社や起業で得たノウハウや視点を社内に還元することで、多様な経験がイノベーションや業務改善のヒントになります。異なる業界トレンドや技術動向を社内に取り込むことで、組織全体の知見レベルが底上げされます。

📌 人脈・ネットワークの活用

退職者が築いた顧客や業界の人脈を活かし、新規ビジネスやアライアンス機会を創出。営業チャネルの拡大にもつながります。専門家コミュニティやパートナー企業との橋渡し役としても期待でき、外部連携が加速します。

📌 従業員エンゲージメント向上

アルムナイ制度があることで「ここなら戻れる」と感じさせ、在籍社員の帰属意識やモチベーションが高まります。自社への信頼が可視化されることで、社内外に対するポジティブな組織文化が醸成されます。

「退職者」の印象を変えることがアルムナイ成功のカギ

終身雇用を前提とした組織では、途中で辞める社員を「裏切り者」と見なす風潮がありました。しかし、若年層の早期退職が珍しくない今、その見方はもはや時代遅れとなりつつあります。長年にわたり育成し、社内事情にも精通した退職者を放置するのは、大きな機会損失と言えます。

むしろ彼らを「新たなつながりを生む人的資源」として捉え直せば、再雇用はもちろん、情報交換やビジネス連携といった多彩なリターンが期待できます。

退職をネガティブな出来事とせず、円満に送り出す仕組みを整え、その後も良好な関係を維持することこそが、企業価値をさらに高める秘訣と言えるでしょう。

アルムナイ採用の五つのデメリットと回避策

アルムナイ採用には多くのメリットがありますが、一方で運用上の課題も存在します。以下の五つのリスクとその回避策を押さえ、成功へとつなげましょう。

①既存従業員の不公平感

アルムナイに特別待遇を与えることで、在籍社員がモチベーション低下を起こす恐れがあります。

💨 回避策

待遇や評価基準をあらかじめ社内で透明化し、説明会やFAQで丁寧にコミュニケーションを図ることで、不安や誤解を払拭しましょう。

②退職ハードル低下による離職促進リスク

「いつでも出戻りできる」と思われると、軽い気持ちで退職を選ぶ社員が増える可能性があります。

💨 回避策

退職する際の手順を明確にし、退職面談で今後のキャリアプランや条件をきちんと話し合ってから退職できるようにします。

③関係維持にかかる費用

イベント開催やプラットフォーム運営にはコストが伴い、予算圧迫の要因になります。

💨 回避策

まずはオンラインコミュニティやウェビナーを活用し、物理的な場への投資を抑制。参加者数や反応を見ながら段階的に拡大しましょう。

④情報漏洩リスク

アルムナイが社外に企業秘密を持ち出す懸念があります。

💨 回避策

契約書や規約で機密保持義務を明文化し、社外コミュニケーションルールを全員に周知。違反時の対応フローも用意しておきましょう。

⑤再雇用後のフォローアップ体制不足

復帰初期に適切なサポートがないと、再度早期離職を招く恐れがあります。

💨 回避策

復職プログラムやメンター制度を導入し、オンボーディング研修を設計。在籍社員と連携した伴走支援で定着率を高めましょう。

これらのポイントをしっかりと対策すれば、アルムナイ採用のリスクを最小限に抑え、組織の人的資本を最大限に活用できます。

アルムナイ採用を成功させるための手順

アルムナイ人材を単なる「元社員」から戦力へと転換し、長期的に活用するための具体的なステップを解説します。

🪜STEP1:退職管理(円満退職の仕組みづくり)

社員が退職すると時には、「なぜ辞めるのか」を正しく把握することも欠かせません。退職面談やアンケートで理由を吸い上げ、職場改善のヒントを社内にフィードバック。ここで得たキャリア志向や希望条件は、きちんと記録し、後の再雇用基準にも活かします。

🪜STEP2:再雇用の基準や条件を明確化

円満退職を経た後、どのような形で戻ってもらうかを定義します。ポジションや期待役割、評価指標、雇用形態(正社員・契約・業務委託)や報酬水準をあらかじめ策定し、候補者に提示できる資料を用意しましょう。

🪜STEP3:アルムナイネットワークの構築

退職者との継続的な接点を確保します。SNSグループや専用プラットフォームを立ち上げ、定期的なニュース配信やオンライン/オフラインイベントを開催。情報発信と双方向コミュニケーションを通じ、交流型と採用直結型の両面で関係を深化させます。

🪜STEP4:復職時の受け入れ体制整備

復帰前後にオンボーディング研修を実施し、組織の最新情報や業務プロセスを再確認。メンター制度を導入し、先輩社員が伴走フォローすることで、復職者の不安を解消し定着率を高めます。

🪜STEP5:社内啓蒙と既存社員への説明

アルムナイ制度をスムーズに機能させるには、在籍社員の理解と協力が不可欠です。目的・意義・運用ルールを社内説明会やFAQで共有し、不公平感や誤解を解消。部門単位での小規模説明も実施し、現場レベルの協力体制を固めます。

これらのステップを丁寧に実行し、適宜フィードバックを取り入れることで、アルムナイ採用は貴社の重要な人材戦略となります。

実践!アルムナイ採用の企業事例【3社】

実際にアルムナイ採用を導入し、成果を上げている国内企業の事例を3社ご紹介します。

良品計画

2016年からアルバイトスタッフを中心に「カムバック採用」を展開し、開始から3年で600名以上の元社員を再雇用。家庭の事情などでやむなく退職した人の再チャレンジを応援する文化を社内に根付かせています。即戦力の再雇用で、店舗運営の人手不足を即時に解消し、サービス品質の均一化にも貢献しています。

参考:https://saponet.mynavi.jp/column/detail/ty_saiyo_t30_alumni_221004.html

みずほフィナンシャルグループ

同社は、自身のキャリアアップや、育児・家族介護・配偶者の転勤といったさまざまな理由で退職した人の再入社を歓迎。アルムナイ専用のベンチャーキャピタル相談窓口設置や、スタートアップ支援部署との協業により、社内外のイノベーション創出を加速させています。こうした活動が評価され、「ジャパン・アルムナイ・アワード2024」でグランプリを受賞しました。

参照:https://alumni-lab.jp/jaa2024/

パーソルキャリア

同社は2023年よりアルムナイコミュニティを公式的に開始。雇用形態を問わず、就業経験が2年以上の元社員を対象にアルムナイ採用を行っています。また、アルムナイを対象とした交流イベントを定期的に開催。キャリア・スキル向上につながる情報なども積極的に提供し、実際に再雇用や業務委託が実現しています。

参照:https://www.persol-career.co.jp/recruit/career/info/guide/alumni/

よくある質問(FAQ形式)

アルムナイ採用を検討する際に多く寄せられる疑問とその回答をまとめました。

自社導入時の参考にしてください。

Q1: アルムナイ制度の導入コストは?🤔

A: SNSやオンラインイベントを活用すれば、初期投資を抑えつつ運用可能。段階的な導入が効果的です。

Q2: 成果指標(KPI)は何を設定すべき?🤔

A: 再雇用率、参加イベント数、コミュニティ内交流数、社外プロジェクト参画数などをモニタリングします。

Q3: アルムナイネットワークの運用責任者は誰が適任?🤔

A: 人事部門が主導しつつ、各事業部や現場のキーパーソンを巻き込む体制がベター。社内横断的なプロジェクトチームを編成すると、現場との連携も取りやすくなります。

Q4: プラットフォームはどう選べばよい?

A: SNSグループ、Slack、Teamsなど既存ツールを活用すれば導入障壁が低い一方、専用のアルムナイ管理ツールなら通知や分析機能が充実。予算と運用体制に応じて選びましょう。

Q5: コミュニティ運営の頻度はどれくらいが適切?

A: まずは月1回程度のオンラインイベントやニュースレターを実施し、反応を見て四半期ごとにオフライン交流会を加えると、過度な負担なく継続しやすいです。

まとめ

アルムナイ採用は、企業が持つ「人的資本」を最大限に活用し、即戦力獲得やブランディング強化につながる有効な戦略です。退職者を快く送り出し、その後もつながりを保ち続けることで、再雇用やビジネスパートナー、あるいは顧客として新しい関係性を築くことができるかもしれません。人手不足が加速する現代、一度できた縁を大切にするアルムナイ採用はこれからますます広がっていくことでしょう。