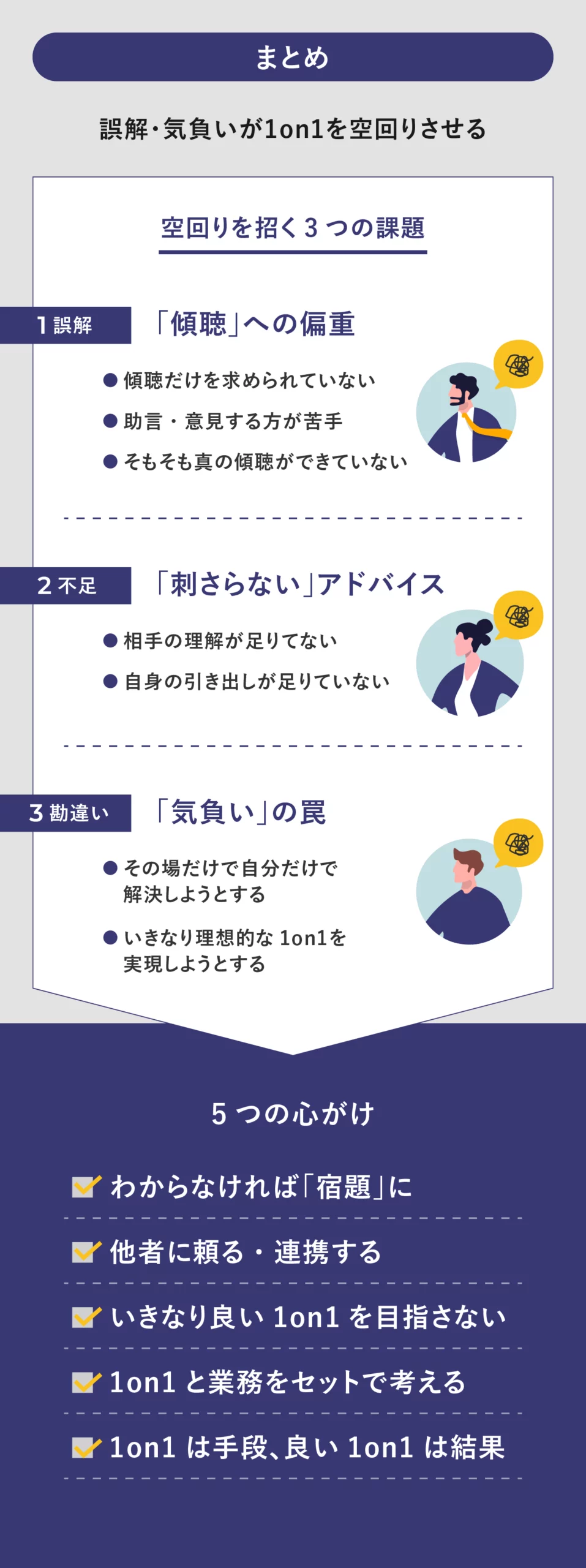

【入門】1on1が「空回り」している人が最初に知るべきこと

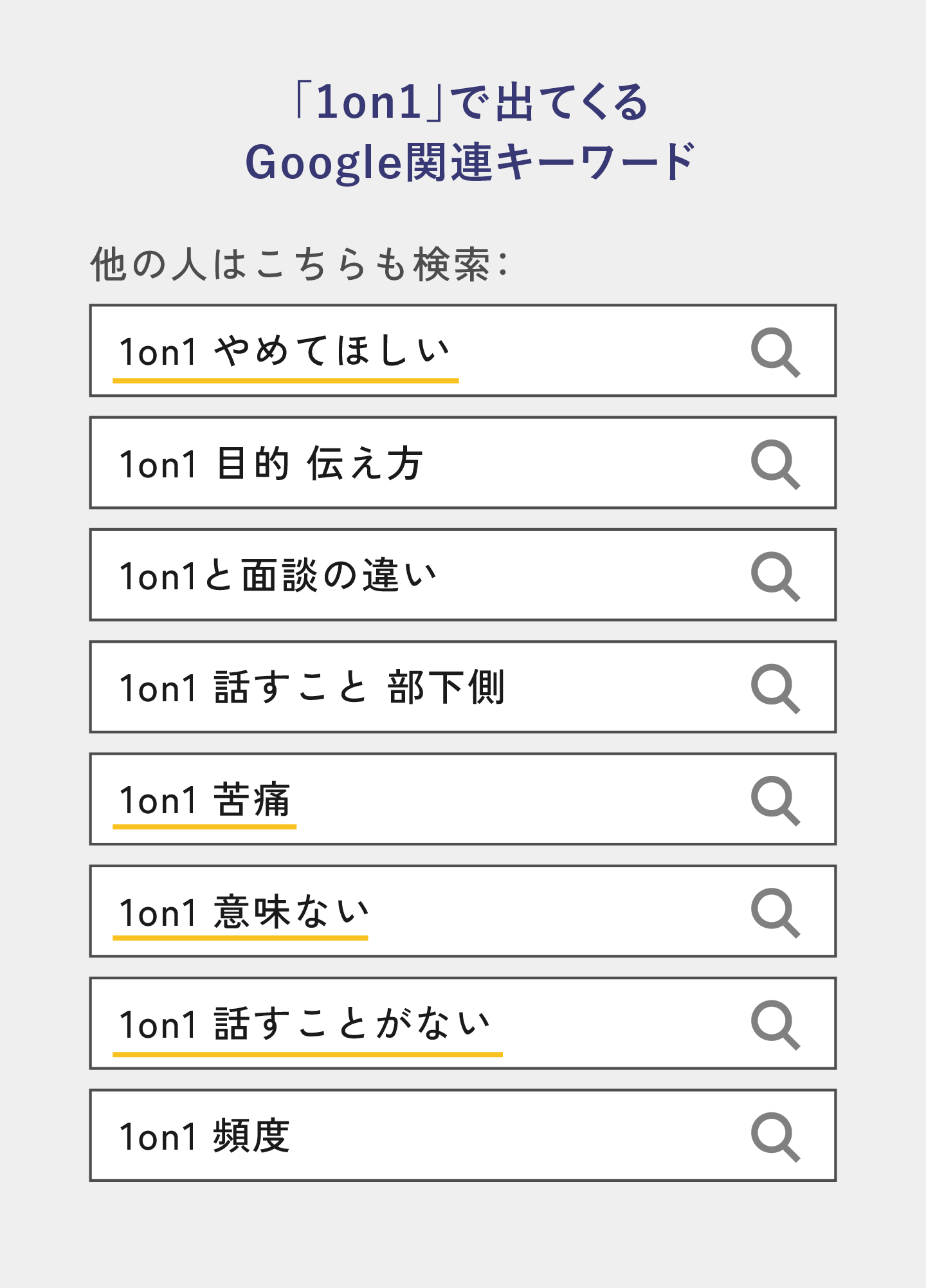

あなたは「1on1」について検索したことがありますか。

検索で1on1と関連用語として出てくるのが、「やめてほしい」「意味ない」「話すことがない」といったネガティブなワードの数々。

私たちの多くが1on1ミーティングを苦手としていることがうかがえます。

子供の頃からやってきはずの対話が、なぜここまで難しいのか......実は、株式会社KAKEAIの1on1ツール「Kakeai(カケアイ)」における150万回超の1on1データとユーザーの利用実態により、ある興味深いことが浮かび上がりました。

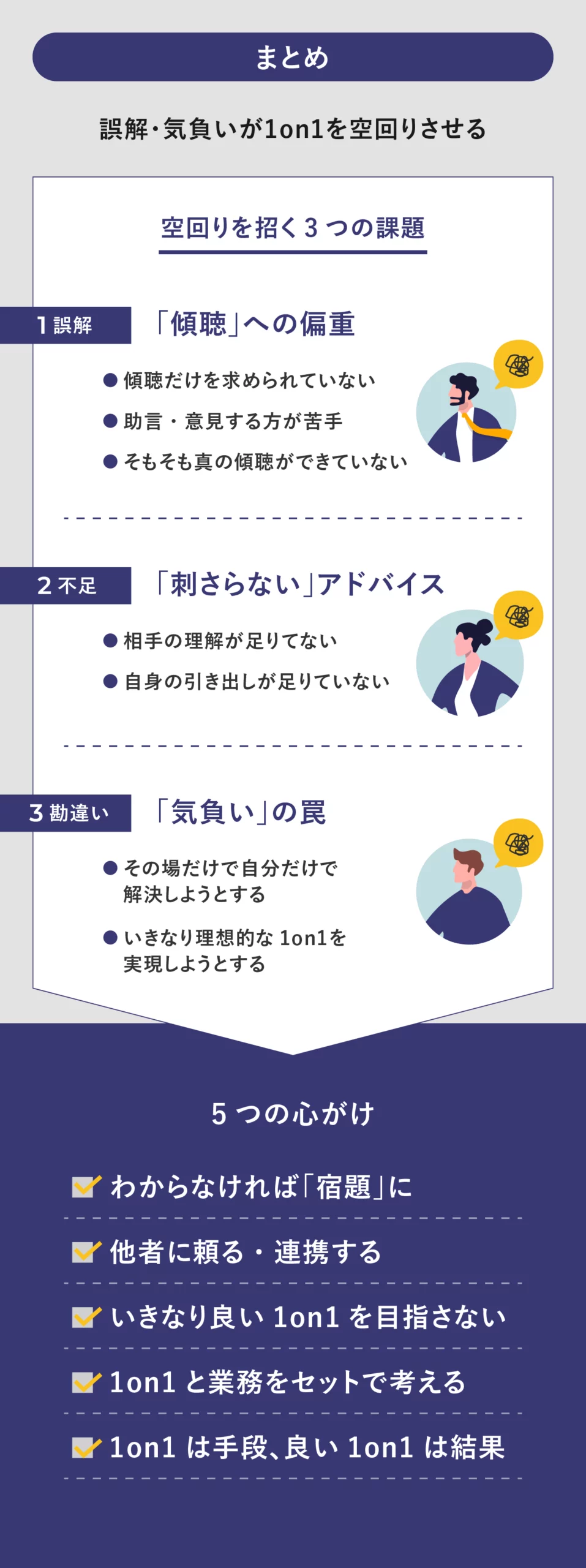

それは「1on1は誤解だらけ」ということ。例えば、近年広がっている「傾聴」一つとっても、大いに誤解をされています。

逆に言うと、まずは誤解を知るだけでも、間違った方向性が正され、短期間の1on1の改善が期待できます。

そこで今回、1on1でありがちな誤解を整理し、その解決案を紹介します。1on1を苦手と感じている人なら、この記事を読めば肩の荷が下りるでしょう。

傾聴だけで対話は成立しない

「いいからやれ」と上意下達で指示するスタイルは通用しなくなりつつある今、部下の成長支援に力点を置く「サーバント(支援型)リーダーシップ」が広がりつつあります。その流れで、マネジャー(上司)がメンバー(部下)の話を積極的に聞く「傾聴」という言葉も広がりました。

1on1ミーティングにおいても傾聴が重要だと言われています。ところが、傾聴に偏重した姿勢は、むしろ1on1の満足度を下げる懸念があることが分かってきました。

その理由は至ってシンプルで、メンバーが「傾聴を望んでいるとは限らないから」というものです。

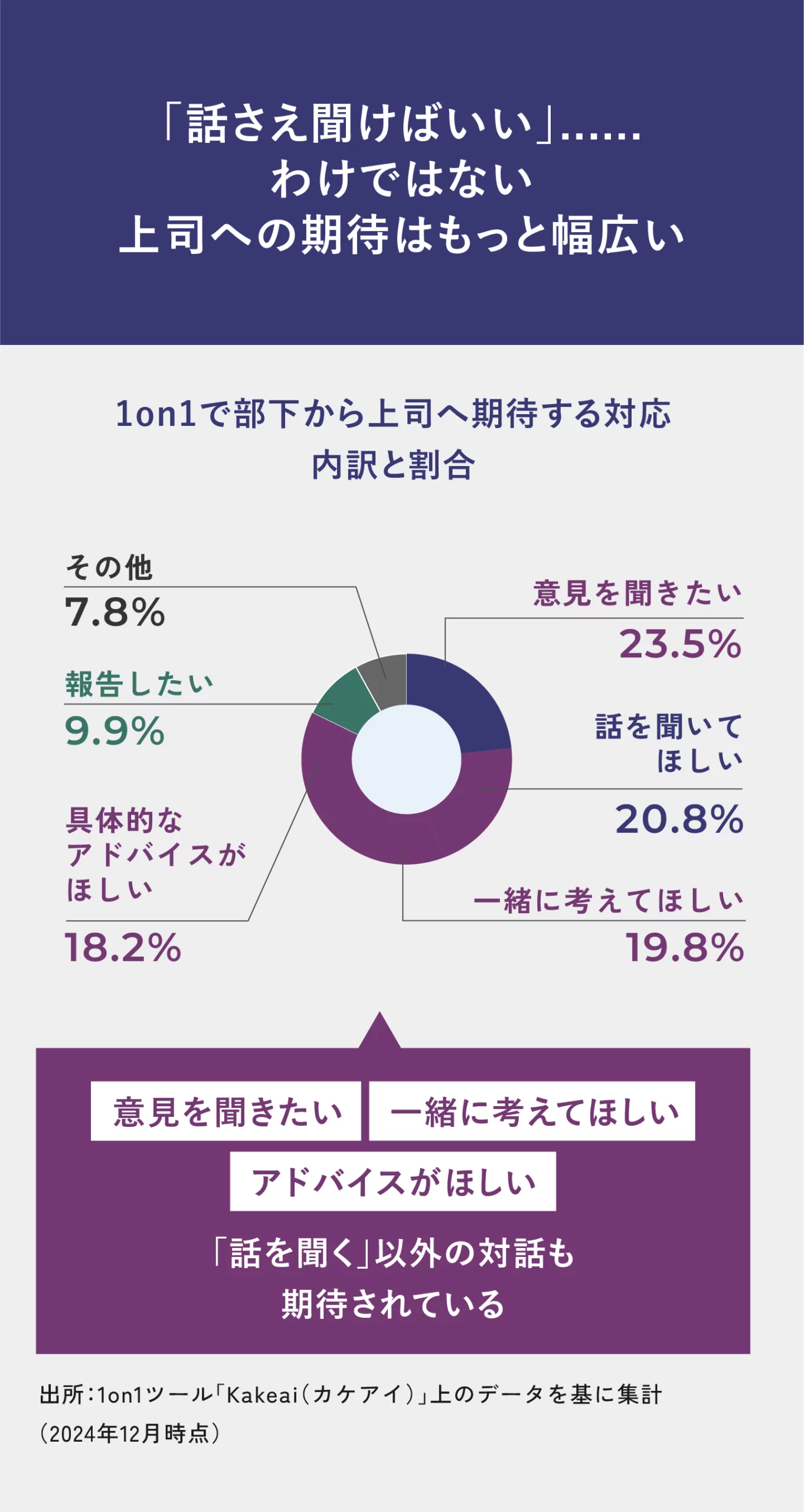

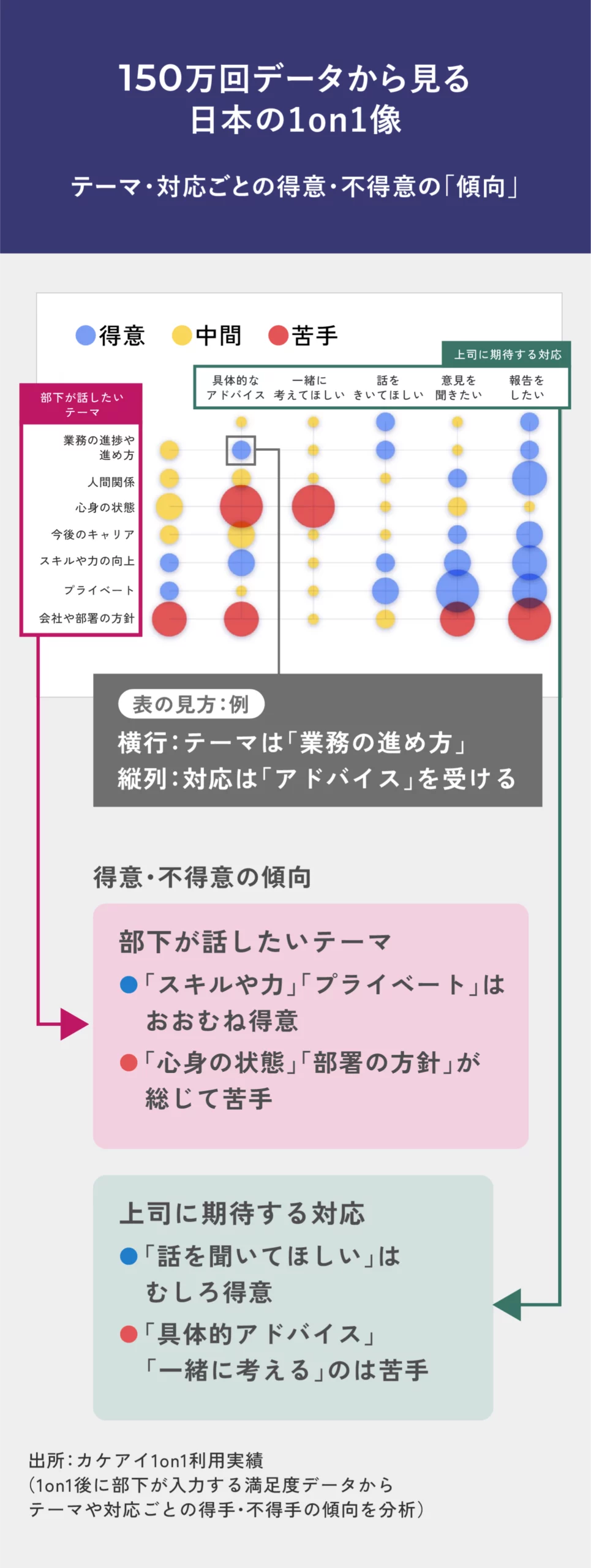

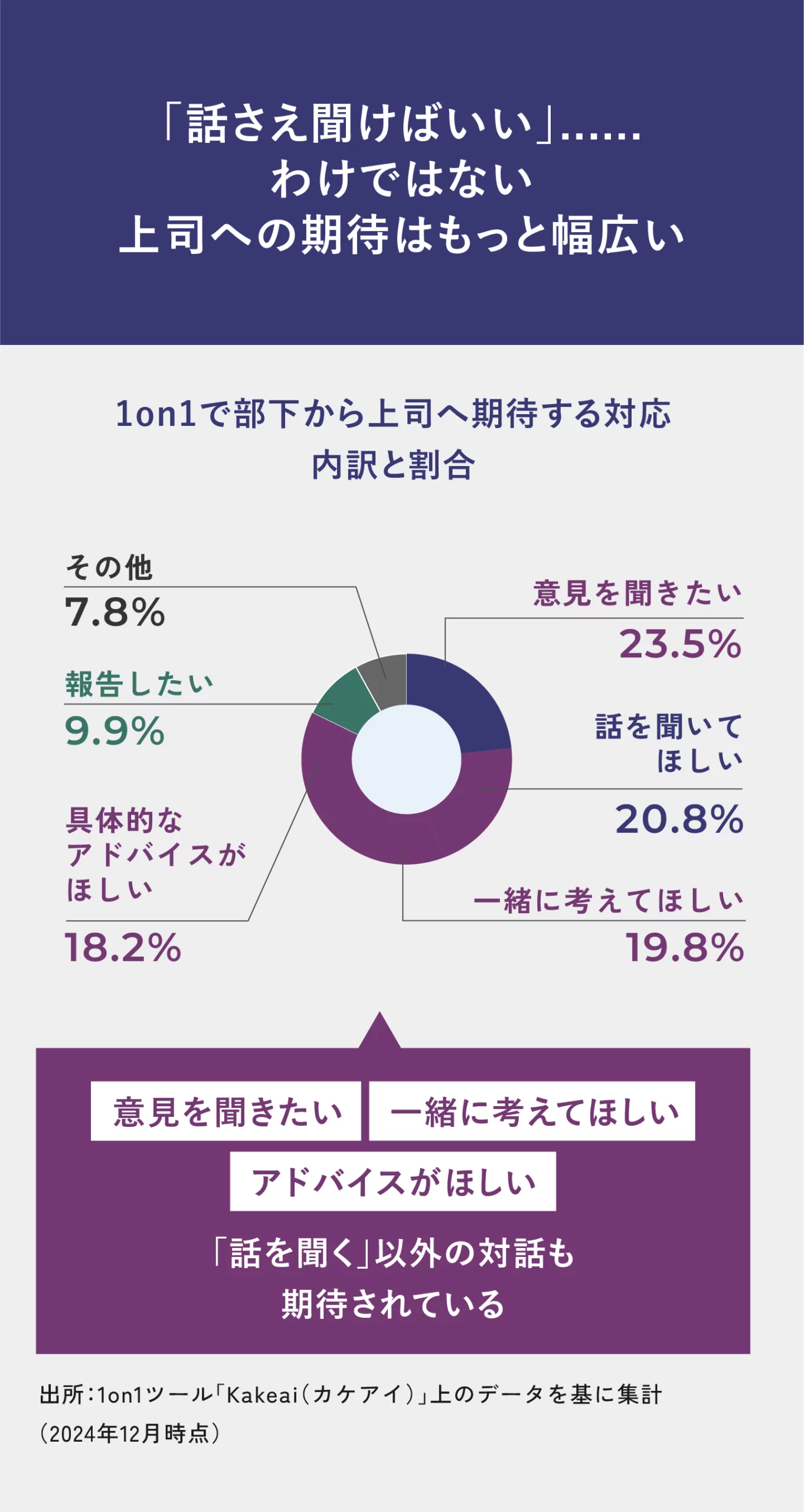

以下の図は、1on1において「メンバー(部下)がマネジャー(上司)に期待する対応」についてです。

上の図からは、メンバー側の期待は「意見を聞きたい」がトップであり、その他を含めて「話を聞いてほしい」以外にも様々な期待があることが分かります。

にもかかわらず、メンバーの話を聞いてばかりのマネジャーは、なんとメンバーから「傾聴が苦手」とみなされることもある……Kakeaiの利用データからは、そのような衝撃の実態も明らかになっています。

したがって、まずもってマネジャーがやるべきことは1on1の前に「私にどのような対応をしてほしいですか?」とメンバーに問い、お互いが認識を合わせておくことです。

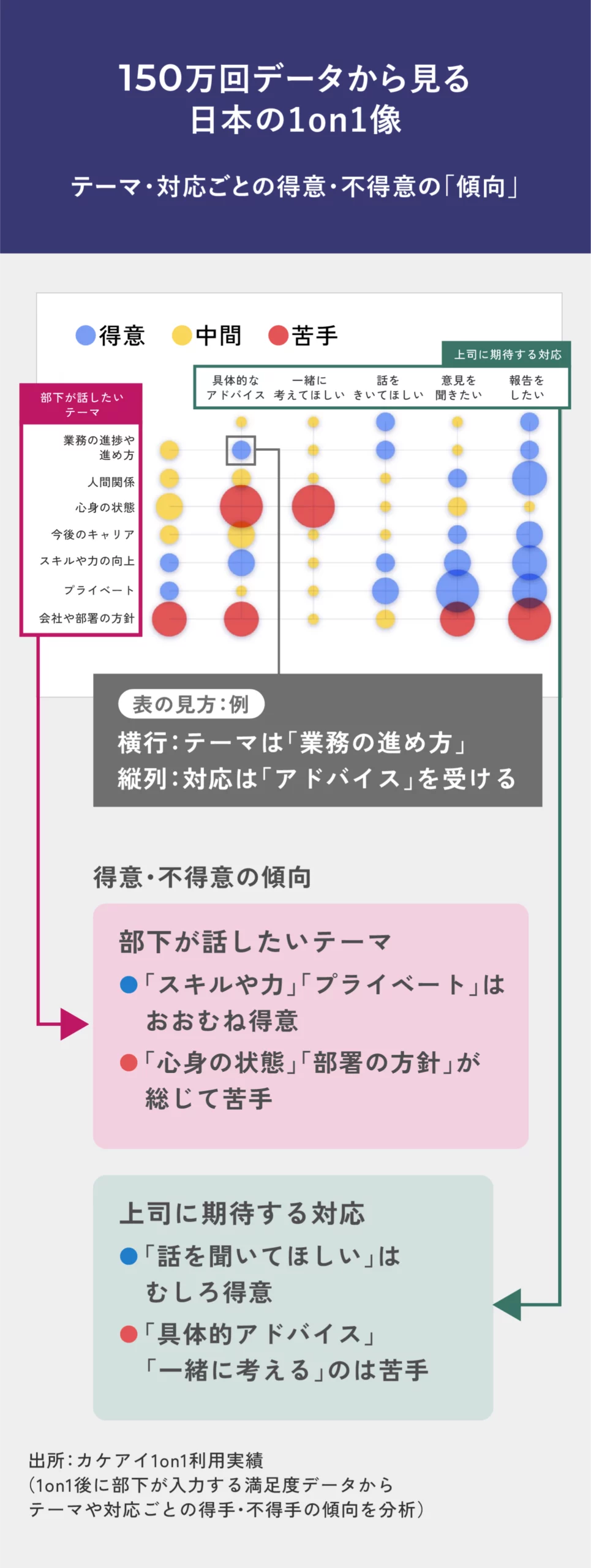

次に、私たちの1on1における「得意・苦手」について、以下のような傾向があります。

決して、話を聞く(メンバーが期待する対応が「話を聞いてほしい」)ことが苦手ではないことが分かります。

むしろ「意見を述べる(意見を聞きたい)」、「具体的にアドバイスする」といった方が、赤丸(苦手)が目立ちます。特に、1on1で話すテーマが「心身の状態」や「会社や部署の方針」などで顕著に現れています。

話を聞くこと以上に、意見や助言がうまくできていないという実態が浮き彫りになりました。

1on1が空回りする、2つの不足

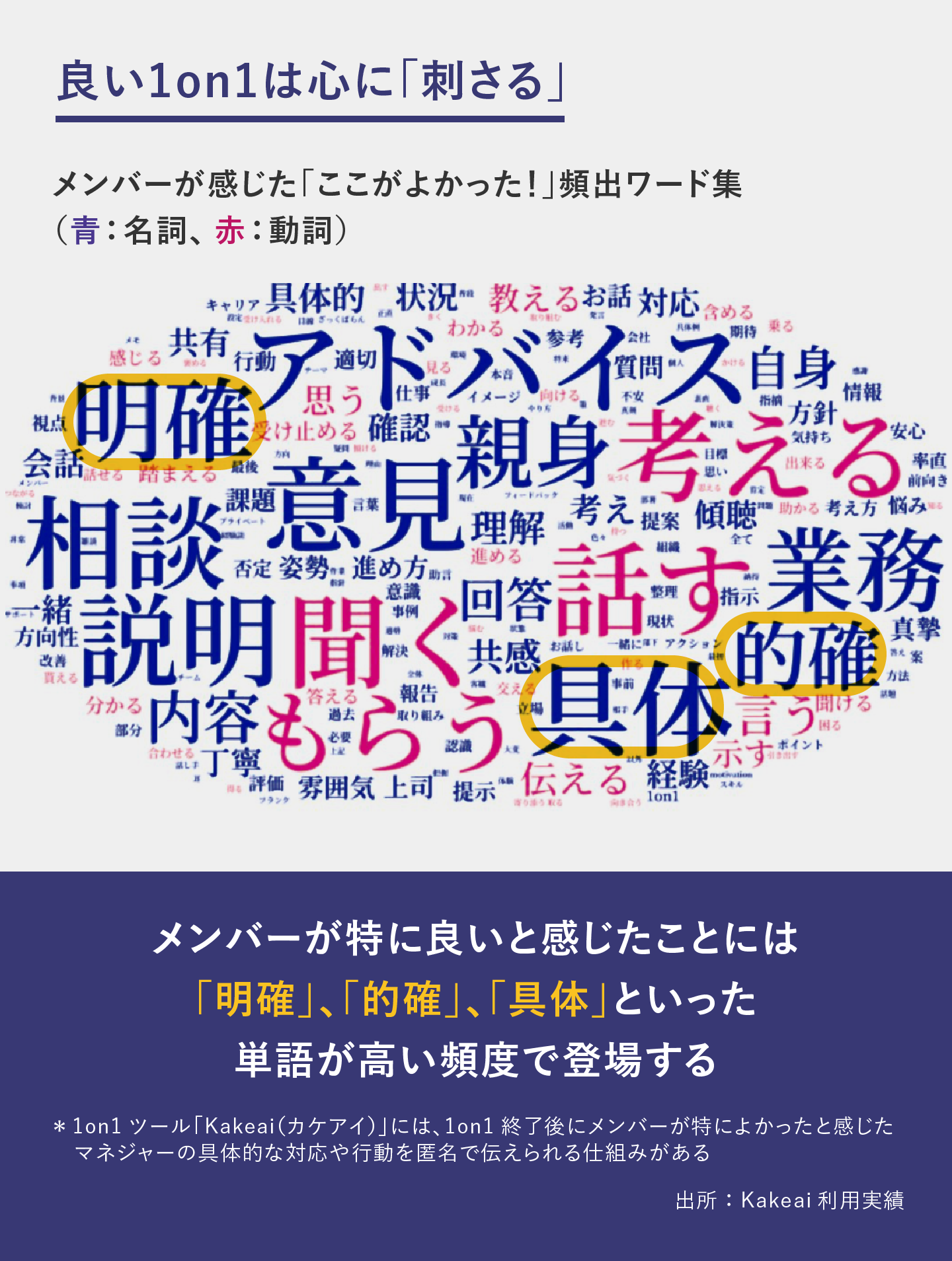

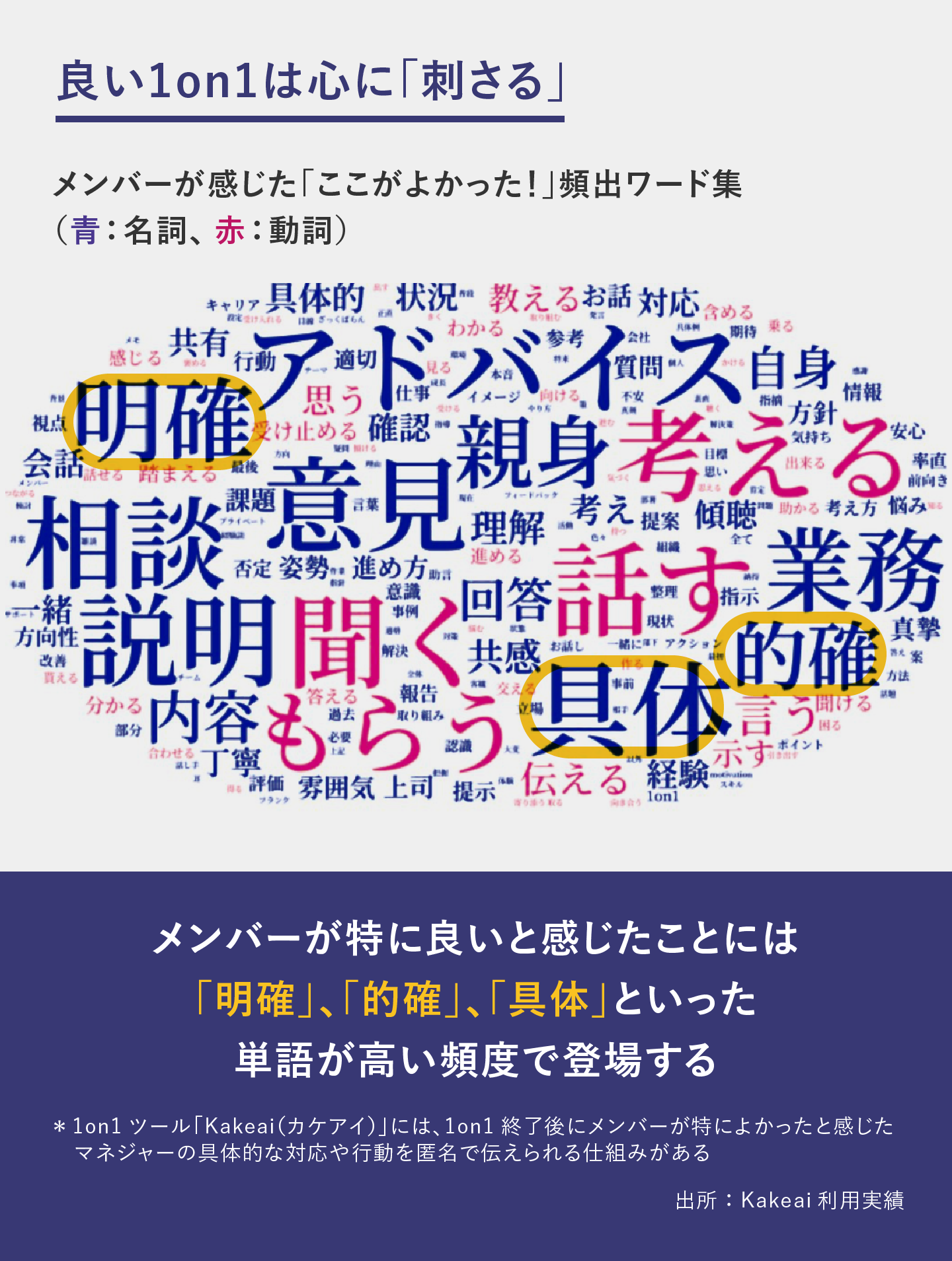

意見したり助言したりするのが不得手ということは、意見やアドバイスが相手の心に「刺さっていない」ことを示しています。その背景として、以下の2つの状況が挙げられます。

📌Case01:具体性や的確さに欠いている

皆さんも上司から「的外れな」指摘やアドバイスを受けて、不快な思いをした経験が一度や二度はあるはず。

的外れとまではいかなくても、メンバーが行動をイメージできるほどの「具体性」が足りない、メンバーの力量や置かれた環境をきちんと考慮するという「的確さ」が欠けている、といった対話だと、1on1の満足度は低くなります。

逆に、マネジャーが具体的または的確な対応ができると、メンバーにとって良い1on1になることが分かっています。

具体的な的確な助言をするには、何よりも相手の意図や背景をきちんと理解することが必要です。

傾聴という単語は広がっていても、相手を深く理解するという本来の傾聴には至っていない実態が示唆されます。

📌Case02:マネジャー自身に「引き出し」がない

部下から具体的なアドバイスや意見が求められた時、その期待に応えられるだけの知見や経験をマネジャー自身が持ち合わせていない状況を指します。

その一因として、いわゆる仕事観・キャリア観を巡る「ジェネレーションギャップ」が挙げられます。

例えば、「心身の状態」というテーマになったとします。そのマネジャーが就職氷河期に20代を過ごし、心身の不調を感じても「黙って耐える」、「踏ん張る」ことで乗り越えてきた経験しか持っていないのであれば、今の20・30代に響くアドバイスをするのは難しいでしょう。

同様に「会社や部署の方針」というテーマでも、「つべこべ言わずにやれ」がまかり通る時代を過ごしてきた人は、自分なりの見解を話すことが苦手で、ついつい「会社の方針だからしょうがないだろう」といった類の発言をしがちでしょう。

「できなくてよい」発想から始める1on1

今やマネジャーたるもの”選手兼監督”とばかりに、実務も同時にをこなす「プレイングマネジャー」である場合も多いでしょう。多忙を極める中で、「自分で抱えこむ」や「完璧な1on1を目指す」などの気負いは、むしろ1on1にマイナスに作用します。

以下に、1on1でありがちな誤解と、それを解消する発想転換法について3点紹介します。

📌Point01:その場で答えられなくてもよい

具体的なアドバイスをしたり問題の解決法を見出したりすることが難しくても、何もその場で解決する必要はありません。虚勢を張らずに「分からない」「思いつかない」と認め、次回の1on1に向けた「宿題」にすればいいのです。

むしろ、自分なりに調べたり、他者にヒントをもらったりして、次回に臨む。その方が相手の信頼獲得を含めて良い結果をもたらす場合があります。

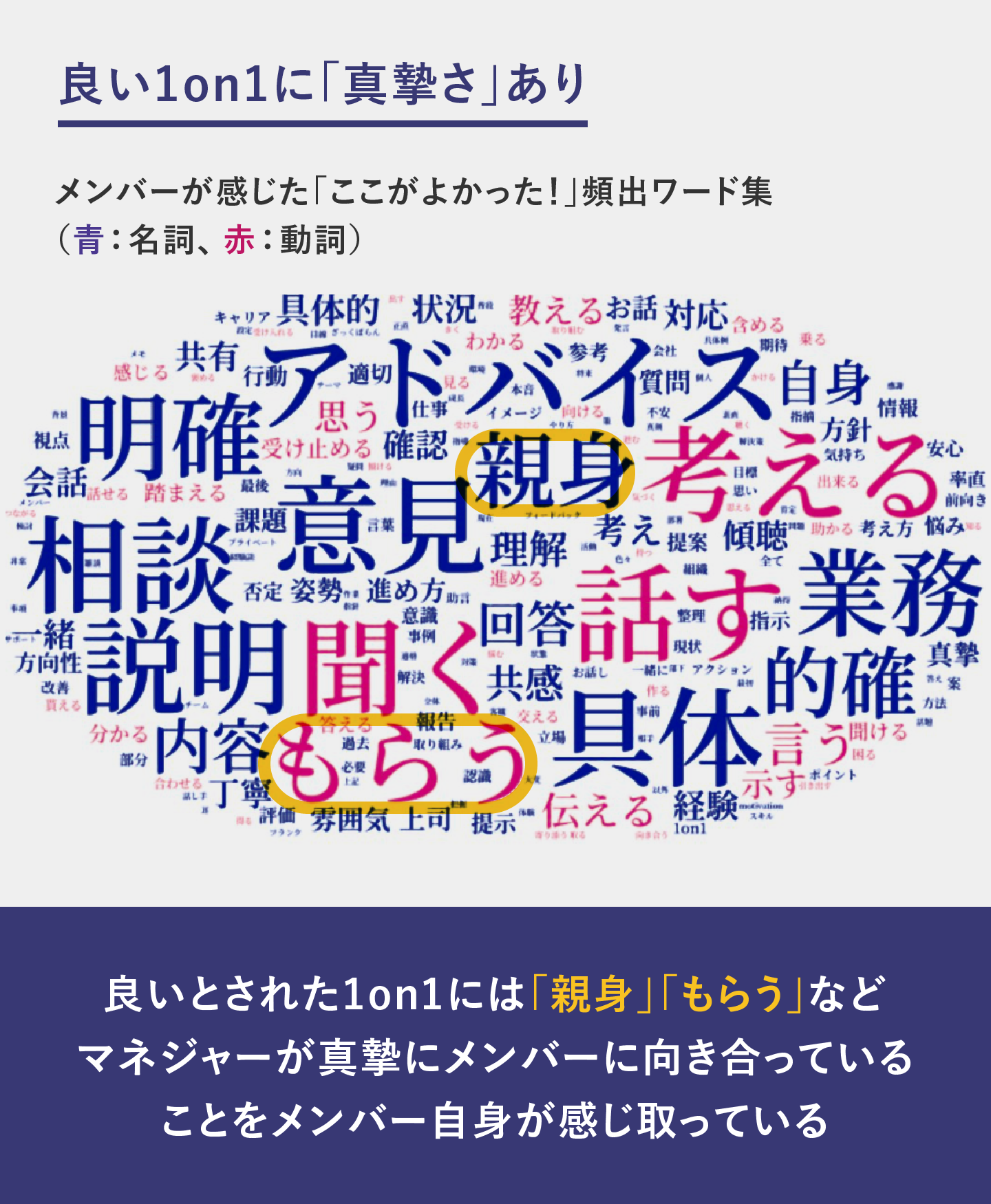

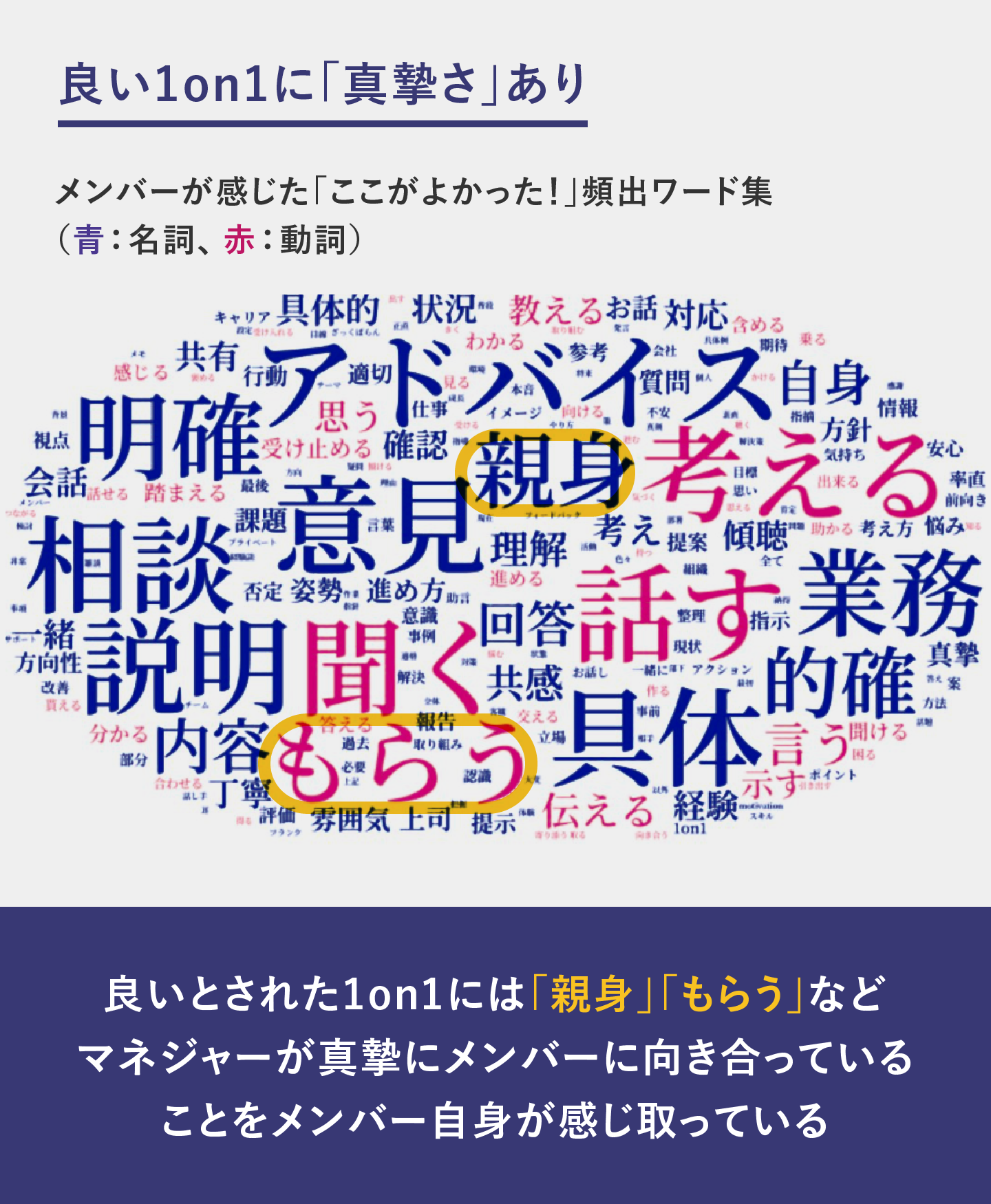

実際、Kakeai(カケアイ)上で満足度の高い1on1には、メンバー側がマネジャーの対応に献身性や真摯さを感じていることも見てとれます。

📌Point02:一人で全てを解決する必要はない

その場で解決できないことを次回の1on1の宿題にすれば、時間的猶予が与えられるので、他の誰かに頼るという選択肢を手にできます。

頼れる相手とは、似たような経験に直面したことのある同僚(他部署のマネジャー)の場合もあれば、上司に当たる人(その人が課長なら部長)の場合もあります。

最近では、外部のコーチングの専門家や、人事面のサポートを担う「HRBP(ヒューマンリソースビジネスパートナー)」という専任部隊に頼れることもあるでしょう。

また、テーマが「将来のキャリア」なら、異動願いの話になるかもしれません。マネジャーは話を聞くだけでなく、時には自身の上司や人事部門と連携する必要が生じます。そうすれば、実現するかどうかはさておき、メンバーからは「会社として受け止めてくれた」と良い印象に映るでしょう。

📌Point03:よき1on1は一日にしてならず

1on1はメンバーとマネジャーの関係性によっても、その中身や質が左右されます。

二人の間で信頼関係が構築できていれば、メンバーは「この人なら何でも話せる」、「期待されているからこそ、あえて厳しいことを言われている」といった前向きな姿勢でマネジャーと対話します。

信頼関係は、日ごろの仕事や対話を通じて少しずつ積み重ねていく過程で育まれるもの。ということは、最初から理想的な1on1は実現できるものではないと割り切ってもいいでしょう。良い関係性を構築することを目指し、それに伴って1on1も良くなっていくという発想の転換をするのです。

また、一般に関係性が初期の段階では、1on1で言ったことを「きちんと実行する」、1on1で聞いたことを「覚えている」といった凡事を徹底することも信頼構築にとって重要になります。

この点、その場で解決できないことを宿題にして次回の1on1に臨むことは「約束を守る」ことになり、信頼関係の構築にもプラスに作用するといえます。

良い1on1は良い仕事から

最後に紹介するのが、いわゆる「そもそも論」。それが1on1を「自己目的化」させないことです。

本来、組織とは、多様な人々が協働したり役割分担したりしながら成果を挙げるために存在するもの。その責任を担うのがマネジャーであり、1on1とは生産性向上や成長を促すコミュニケーションツールのようなものであるはず。ところが、「良い1on1」なるものを目指そうと気負うあまり、その目的が漂流し、何のための1on1かを見失ってしまいます。

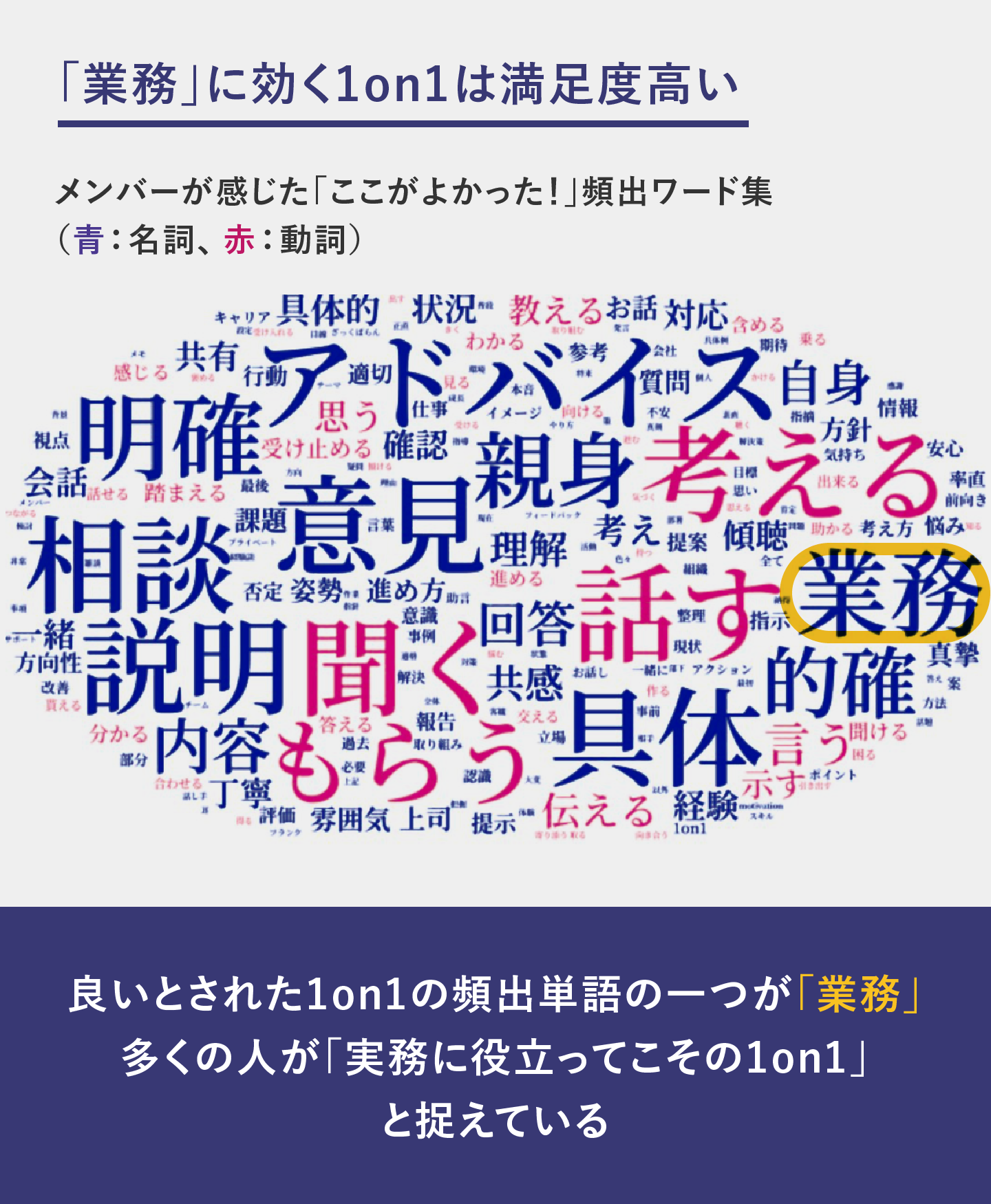

そこでむしろ、1on1をすることで組織の業務が円滑に進み、「結果として」良い1on1が実現しているという発想の転換が必要です。つまり、1on1は日常業務とセットで考えるべきなのです。

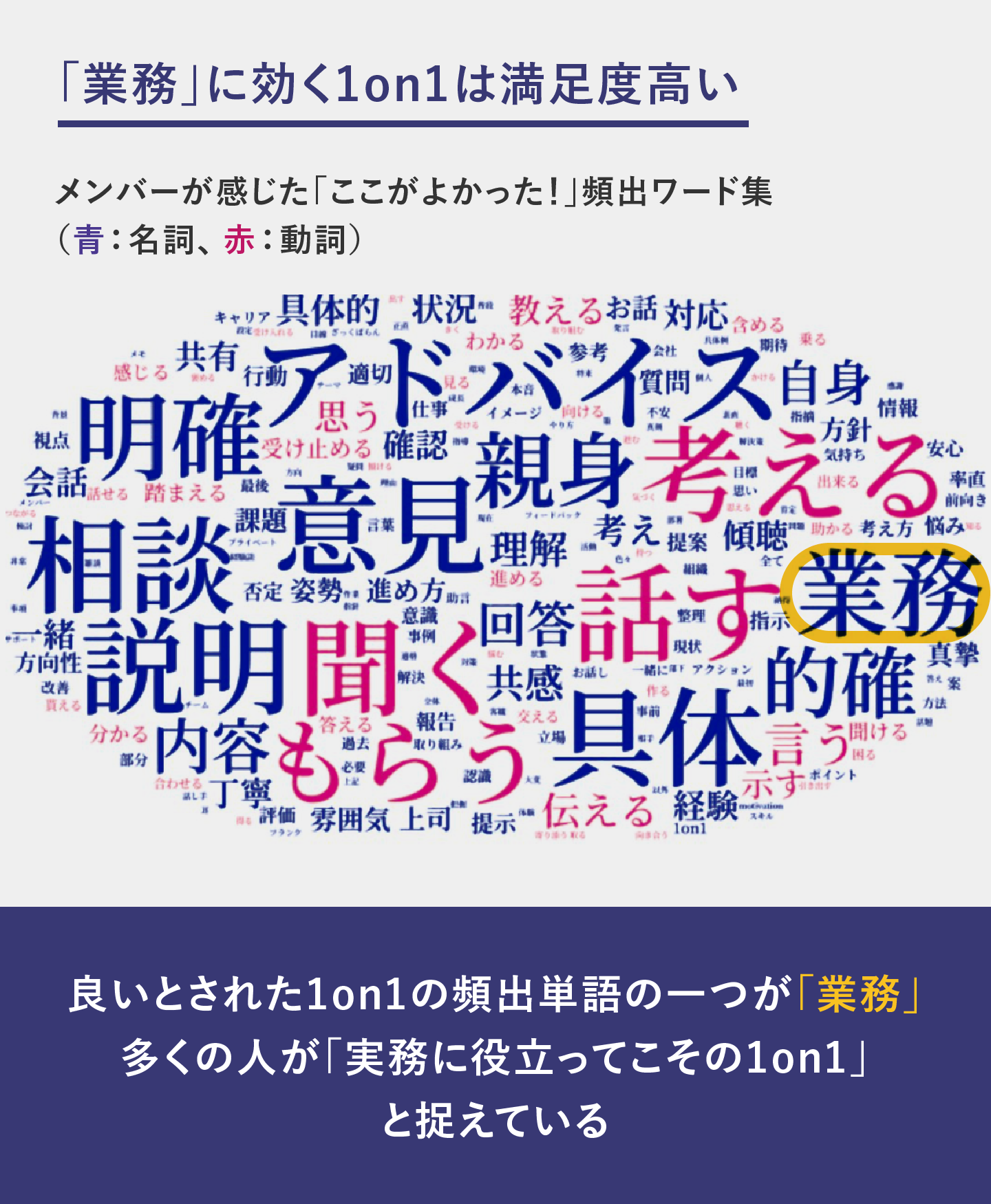

ちなみに、1on1では「日常業務の話はご法度」という意見もあります。確かに「将来のキャリア」や「会社の方針」などは普段の会話では言及されにくいこともあり、定期的にこうしたテーマで対話の機会を設けることは重要です。

だからといって、1on1で業務の話をしてはならないことにはなりません。むしろ、Kakeai(カケアイ)上の150万回を超える1on1データが示すことによれば、満足度の高い1on1には多分にして業務の話が含まれています。

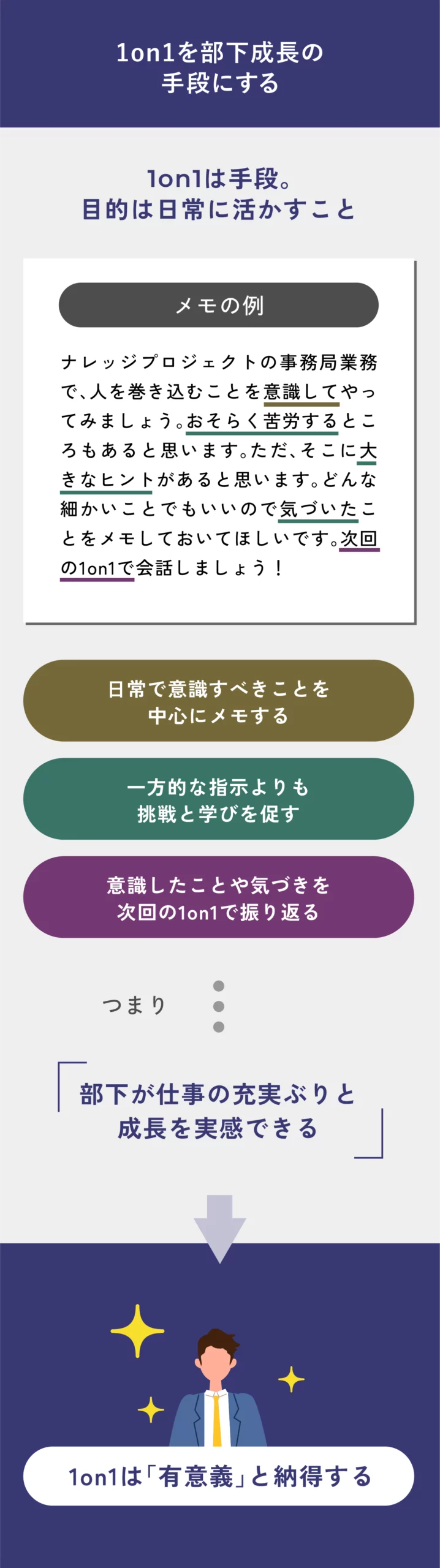

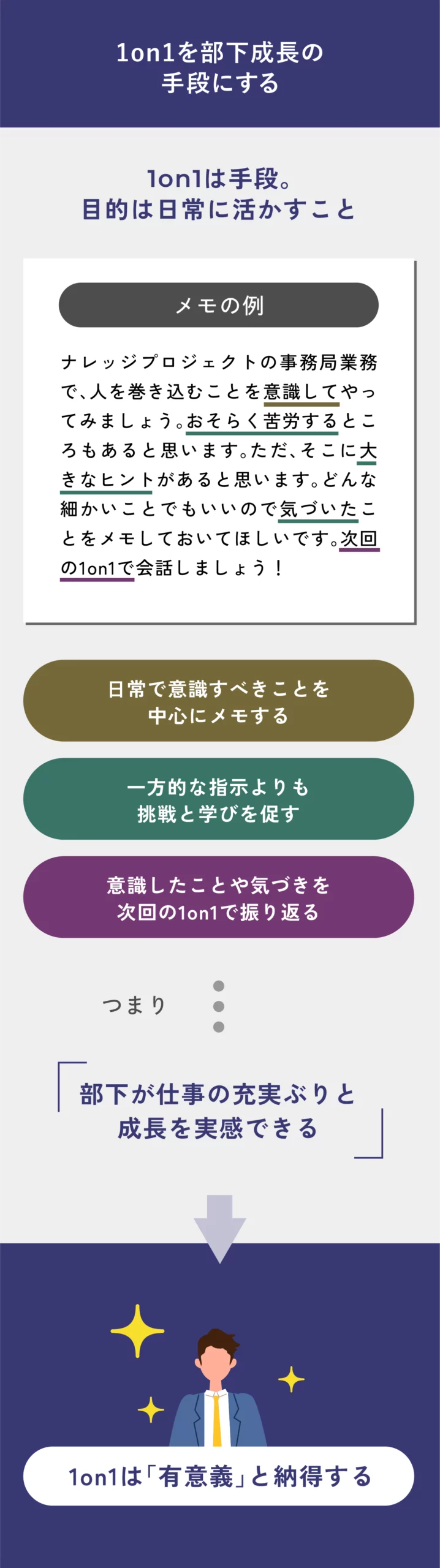

なお、1on1で日常業務をテーマにする際には「メモ」が有用です。

1on1で話した内容のうち、「今後意識してやってみる」ことなどをメモに残して共有します。こうすることでメンバー自身が課題と感じていることが何であり、それをどのようにして乗り越えていったのかが、時系列で蓄積されていきます。

メモを通じてメンバーが成長を実感できれば関係性にもプラスに作用するため、1on1がやりやすくなるという好循環が生まれます。もちろん、メモ自体がマネジャーが話したことを忘れないための備忘録になります。

「1on1は手段」であり、良い1on1とは良い仕事の「副産物」くらいに考えると、1on1に対するプレッシャーも緩和されるのではないでしょうか。

サッカーやバスケットボールでは「オフ・ザ・ボール」という用語があります。競技中はボールに注目が集まるものの、実際に重要なのは「ボールを持っていないときの動き」です。1on1においても、1on1以外の日常の業務や何気ないやり取りが、1on1に効いてきます。

また、1on1だけですべて解決する必要もなければ、自分だけで解決する必要もありません。サッカーやバスケで対戦相手に進路を阻まれたり囲まれたら、仲間にパスすればいいように。

傾聴だけで対話は成立しない

「いいからやれ」と上意下達で指示するスタイルは通用しなくなりつつある今、部下の成長支援に力点を置く「サーバント(支援型)リーダーシップ」が広がりつつあります。その流れで、マネジャー(上司)がメンバー(部下)の話を積極的に聞く「傾聴」という言葉も広がりました。

1on1ミーティングにおいても傾聴が重要だと言われています。ところが、傾聴に偏重した姿勢は、むしろ1on1の満足度を下げる懸念があることが分かってきました。

その理由は至ってシンプルで、メンバーが「傾聴を望んでいるとは限らないから」というものです。

以下の図は、1on1において「メンバー(部下)がマネジャー(上司)に期待する対応」についてです。

上の図からは、メンバー側の期待は「意見を聞きたい」がトップであり、その他を含めて「話を聞いてほしい」以外にも様々な期待があることが分かります。

にもかかわらず、メンバーの話を聞いてばかりのマネジャーは、なんとメンバーから「傾聴が苦手」とみなされることもある……Kakeaiの利用データからは、そのような衝撃の実態も明らかになっています。

したがって、まずもってマネジャーがやるべきことは1on1の前に「私にどのような対応をしてほしいですか?」とメンバーに問い、お互いが認識を合わせておくことです。

次に、私たちの1on1における「得意・苦手」について、以下のような傾向があります。

決して、話を聞く(メンバーが期待する対応が「話を聞いてほしい」)ことが苦手ではないことが分かります。

むしろ「意見を述べる(意見を聞きたい)」、「具体的にアドバイスする」といった方が、赤丸(苦手)が目立ちます。特に、1on1で話すテーマが「心身の状態」や「会社や部署の方針」などで顕著に現れています。

話を聞くこと以上に、意見や助言がうまくできていないという実態が浮き彫りになりました。

1on1が空回りする、2つの不足

意見したり助言したりするのが不得手ということは、意見やアドバイスが相手の心に「刺さっていない」ことを示しています。その背景として、以下の2つの状況が挙げられます。

📌Case01:具体性や的確さに欠いている

皆さんも上司から「的外れな」指摘やアドバイスを受けて、不快な思いをした経験が一度や二度はあるはず。

的外れとまではいかなくても、メンバーが行動をイメージできるほどの「具体性」が足りない、メンバーの力量や置かれた環境をきちんと考慮するという「的確さ」が欠けている、といった対話だと、1on1の満足度は低くなります。

逆に、マネジャーが具体的または的確な対応ができると、メンバーにとって良い1on1になることが分かっています。

具体的な的確な助言をするには、何よりも相手の意図や背景をきちんと理解することが必要です。

傾聴という単語は広がっていても、相手を深く理解するという本来の傾聴には至っていない実態が示唆されます。

📌Case02:マネジャー自身に「引き出し」がない

部下から具体的なアドバイスや意見が求められた時、その期待に応えられるだけの知見や経験をマネジャー自身が持ち合わせていない状況を指します。

その一因として、いわゆる仕事観・キャリア観を巡る「ジェネレーションギャップ」が挙げられます。

例えば、「心身の状態」というテーマになったとします。そのマネジャーが就職氷河期に20代を過ごし、心身の不調を感じても「黙って耐える」、「踏ん張る」ことで乗り越えてきた経験しか持っていないのであれば、今の20・30代に響くアドバイスをするのは難しいでしょう。

同様に「会社や部署の方針」というテーマでも、「つべこべ言わずにやれ」がまかり通る時代を過ごしてきた人は、自分なりの見解を話すことが苦手で、ついつい「会社の方針だからしょうがないだろう」といった類の発言をしがちでしょう。

「できなくてよい」発想から始める1on1

今やマネジャーたるもの”選手兼監督”とばかりに、実務も同時にをこなす「プレイングマネジャー」である場合も多いでしょう。多忙を極める中で、「自分で抱えこむ」や「完璧な1on1を目指す」などの気負いは、むしろ1on1にマイナスに作用します。

以下に、1on1でありがちな誤解と、それを解消する発想転換法について3点紹介します。

📌Point01:その場で答えられなくてもよい

具体的なアドバイスをしたり問題の解決法を見出したりすることが難しくても、何もその場で解決する必要はありません。虚勢を張らずに「分からない」「思いつかない」と認め、次回の1on1に向けた「宿題」にすればいいのです。

むしろ、自分なりに調べたり、他者にヒントをもらったりして、次回に臨む。その方が相手の信頼獲得を含めて良い結果をもたらす場合があります。

実際、Kakeai(カケアイ)上で満足度の高い1on1には、メンバー側がマネジャーの対応に献身性や真摯さを感じていることも見てとれます。

📌Point02:一人で全てを解決する必要はない

その場で解決できないことを次回の1on1の宿題にすれば、時間的猶予が与えられるので、他の誰かに頼るという選択肢を手にできます。

頼れる相手とは、似たような経験に直面したことのある同僚(他部署のマネジャー)の場合もあれば、上司に当たる人(その人が課長なら部長)の場合もあります。

最近では、外部のコーチングの専門家や、人事面のサポートを担う「HRBP(ヒューマンリソースビジネスパートナー)」という専任部隊に頼れることもあるでしょう。

また、テーマが「将来のキャリア」なら、異動願いの話になるかもしれません。マネジャーは話を聞くだけでなく、時には自身の上司や人事部門と連携する必要が生じます。そうすれば、実現するかどうかはさておき、メンバーからは「会社として受け止めてくれた」と良い印象に映るでしょう。

📌Point03:よき1on1は一日にしてならず

1on1はメンバーとマネジャーの関係性によっても、その中身や質が左右されます。

二人の間で信頼関係が構築できていれば、メンバーは「この人なら何でも話せる」、「期待されているからこそ、あえて厳しいことを言われている」といった前向きな姿勢でマネジャーと対話します。

信頼関係は、日ごろの仕事や対話を通じて少しずつ積み重ねていく過程で育まれるもの。ということは、最初から理想的な1on1は実現できるものではないと割り切ってもいいでしょう。良い関係性を構築することを目指し、それに伴って1on1も良くなっていくという発想の転換をするのです。

また、一般に関係性が初期の段階では、1on1で言ったことを「きちんと実行する」、1on1で聞いたことを「覚えている」といった凡事を徹底することも信頼構築にとって重要になります。

この点、その場で解決できないことを宿題にして次回の1on1に臨むことは「約束を守る」ことになり、信頼関係の構築にもプラスに作用するといえます。

良い1on1は良い仕事から

最後に紹介するのが、いわゆる「そもそも論」。それが1on1を「自己目的化」させないことです。

本来、組織とは、多様な人々が協働したり役割分担したりしながら成果を挙げるために存在するもの。その責任を担うのがマネジャーであり、1on1とは生産性向上や成長を促すコミュニケーションツールのようなものであるはず。ところが、「良い1on1」なるものを目指そうと気負うあまり、その目的が漂流し、何のための1on1かを見失ってしまいます。

そこでむしろ、1on1をすることで組織の業務が円滑に進み、「結果として」良い1on1が実現しているという発想の転換が必要です。つまり、1on1は日常業務とセットで考えるべきなのです。

ちなみに、1on1では「日常業務の話はご法度」という意見もあります。確かに「将来のキャリア」や「会社の方針」などは普段の会話では言及されにくいこともあり、定期的にこうしたテーマで対話の機会を設けることは重要です。

だからといって、1on1で業務の話をしてはならないことにはなりません。むしろ、Kakeai(カケアイ)上の150万回を超える1on1データが示すことによれば、満足度の高い1on1には多分にして業務の話が含まれています。

なお、1on1で日常業務をテーマにする際には「メモ」が有用です。

1on1で話した内容のうち、「今後意識してやってみる」ことなどをメモに残して共有します。こうすることでメンバー自身が課題と感じていることが何であり、それをどのようにして乗り越えていったのかが、時系列で蓄積されていきます。

メモを通じてメンバーが成長を実感できれば関係性にもプラスに作用するため、1on1がやりやすくなるという好循環が生まれます。もちろん、メモ自体がマネジャーが話したことを忘れないための備忘録になります。

「1on1は手段」であり、良い1on1とは良い仕事の「副産物」くらいに考えると、1on1に対するプレッシャーも緩和されるのではないでしょうか。

サッカーやバスケットボールでは「オフ・ザ・ボール」という用語があります。競技中はボールに注目が集まるものの、実際に重要なのは「ボールを持っていないときの動き」です。1on1においても、1on1以外の日常の業務や何気ないやり取りが、1on1に効いてきます。

また、1on1だけですべて解決する必要もなければ、自分だけで解決する必要もありません。サッカーやバスケで対戦相手に進路を阻まれたり囲まれたら、仲間にパスすればいいように。