どうすれば相手から信頼されていると思えるのか? 職場の人間関係の新常識

「部下が何を考えているかわからない」「上司が自分を認めてくれない」——職場における信頼関係の構築は、多くの企業が抱える課題だ。

パーソル総合研究所と九州大学が304名の管理職とその部下1,848名を調査したところ、職場の半数以上で信頼関係に問題があることが判明した。しかし同時に、信頼関係を改善するための具体的な道筋も見えてきた。

本調査に基づき、本記事では以下の三つを解説する。

① 「相手から信頼されている」と実感する条件

② 1on1が信頼関係に与える意外な影響

③ 部下を信頼できる上司とできない上司の決定的な違い

相手から信頼されていると感じる条件とは

最初のテーマは「被信頼感」だ。相手から信頼されているという実感は、どのようにして生まれるのか。調査結果から、上司と部下それぞれの特徴が浮かび上がった。

上司が「メンバーから信頼されている」と感じる最大の要因は、意外にも上司自身の「オーセンティシティ」だった。

オーセンティシティとは、外的な影響に左右されず、自分を装うことなく安定して振る舞えていることを指す。井上氏によれば、ここには「弱みも見せる」ことも含まれるという。つまり、強がらずに自然体で振る舞える上司ほど、部下からの信頼を感じやすいのだ。

一方、部下が「上司から信頼されている」と感じる最大の要因は、上司が「サーバント・リーダーシップ」を発揮していることだった。

サーバント・リーダーシップとは、部下を支援し、その成長を後押しするリーダーシップスタイルだ。部下の意見に耳を傾け、必要なサポートを提供し、部下が力を発揮できる環境を整える。こうした支援的な姿勢を上司が見せると、部下は「自分は信頼されている」と感じやすくなるという。

さらに興味深いことに、上司のみならず部下側も、自らのオーセンティシティの発揮が被信頼感の醸成に影響を与えていた。

人は立場を問わず、自分を装わずに安定して振る舞えることが、相手からの信頼を実感する土台となっていると言えそうだ。

1on1は上司のための時間になっている?

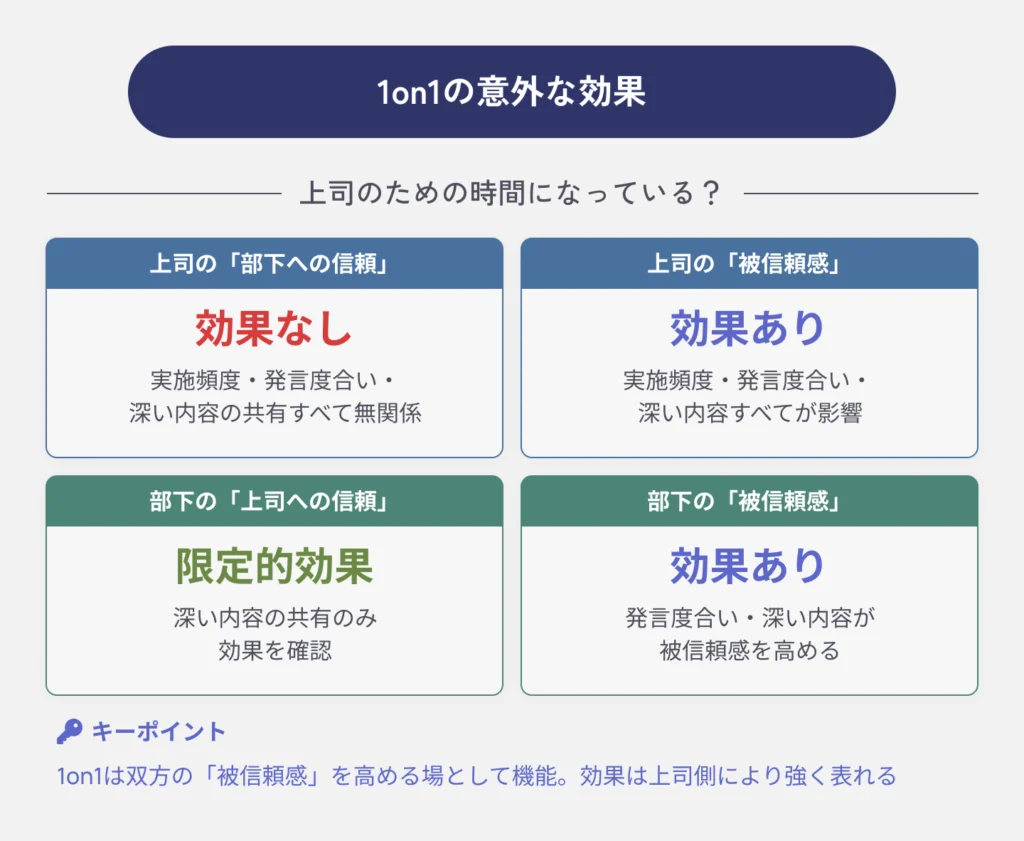

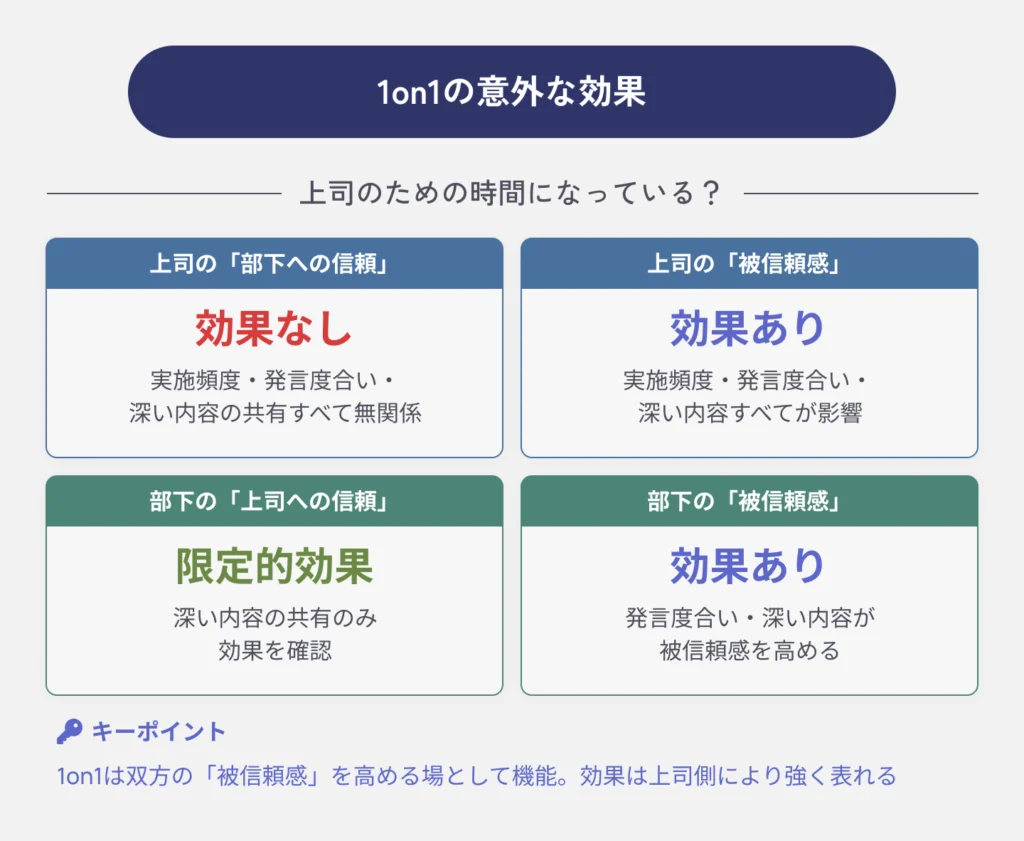

次に注目したいのは、多くの企業が信頼関係構築のために導入している1on1の効果だ。調査結果は、その実態について意外な事実を明らかにした。

まず、1on1の実施頻度、部下の発言度合い、個人的な深い内容の共有は、いずれも「上司が部下を信頼する」ことには影響していなかった。つまり、1on1は上司の部下への信頼を高める効果は確認されなかったのである。

一方で「被信頼感」については明確な効果が見られた。特に顕著だったのは、上司側への影響だ。実施頻度、部下の発言度合い、個人的な深い内容の共有、これらすべてが上司の「部下から信頼されている」という実感を高めていた。

この結果について井上氏は、「“1on1はメンバーのための場”と言いながらも、場合によっては、リーダーがメンバーから信頼されていることを実感する場になっているかもしれません」と指摘する。

ただし、1on1は部下側にも効果は見られた。1on1で自分の考えを話し、個人的な内容まで共有できると、部下は「上司から信頼されている」と感じやすい。さらに、こうした深い対話は部下の上司への信頼も高めていた。

結果としては、1on1は双方にとって「相手から信頼されている」と実感できる場として機能しており、その効果は上司側により強く表れていた。

部下を信頼できない上司。その理由が判明

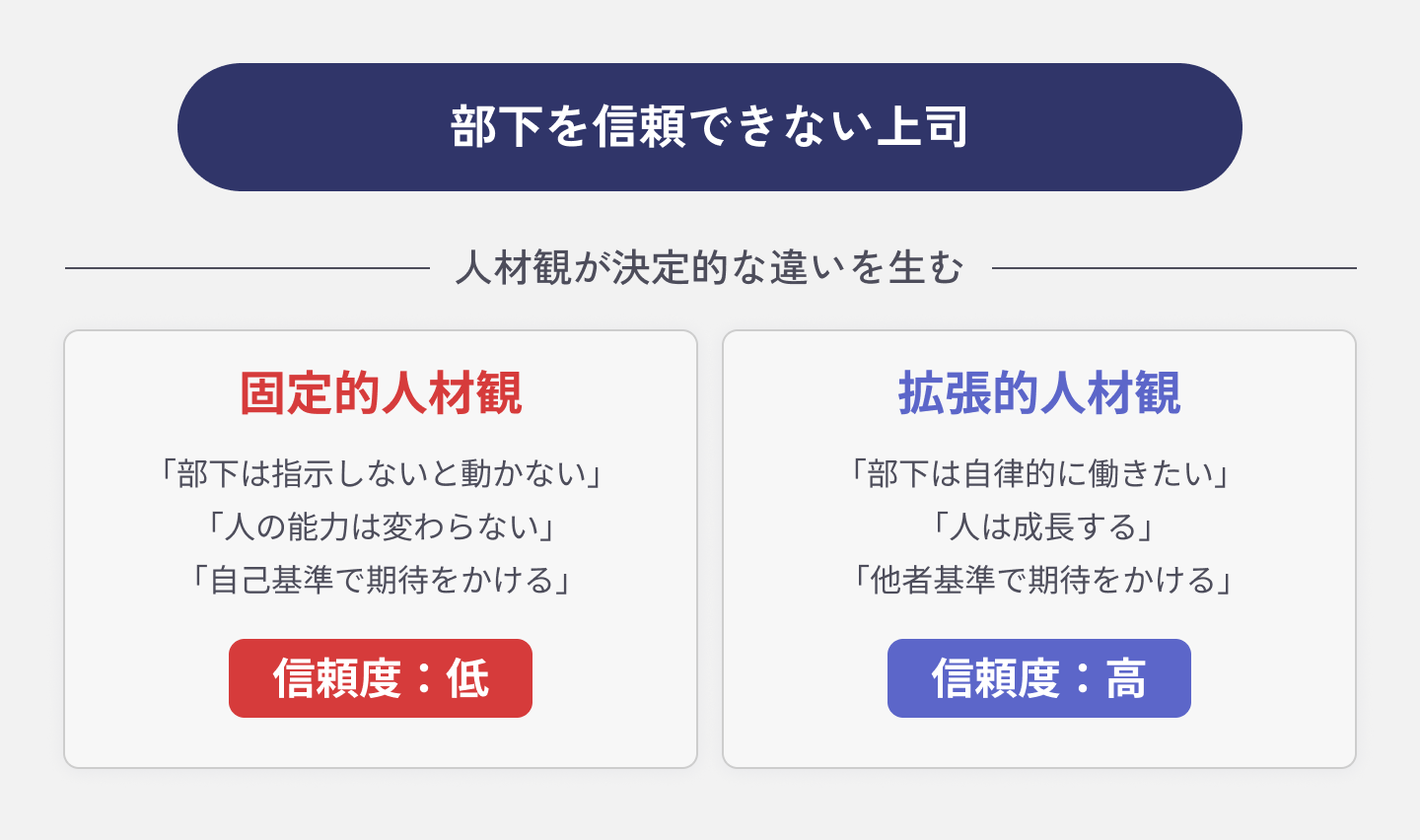

最後のテーマは「どうすれば部下を信頼できるのか」。多くの管理職が抱えるこの悩みに、調査は興味深い答えを示した。

上司の部下への信頼に影響する要因は複数あった。最も強い影響を持つのは「部下から信頼されていると感じること」だったが、これは鶏と卵の関係でもある。部下から信頼されれば部下を信頼できる。しかし、部下から信頼されるにはまず自分が部下を信頼する必要がある。

では、上司の側から信頼関係を始めるにはどうすればよいのか。そのカギは、上司の「人材観」にある。

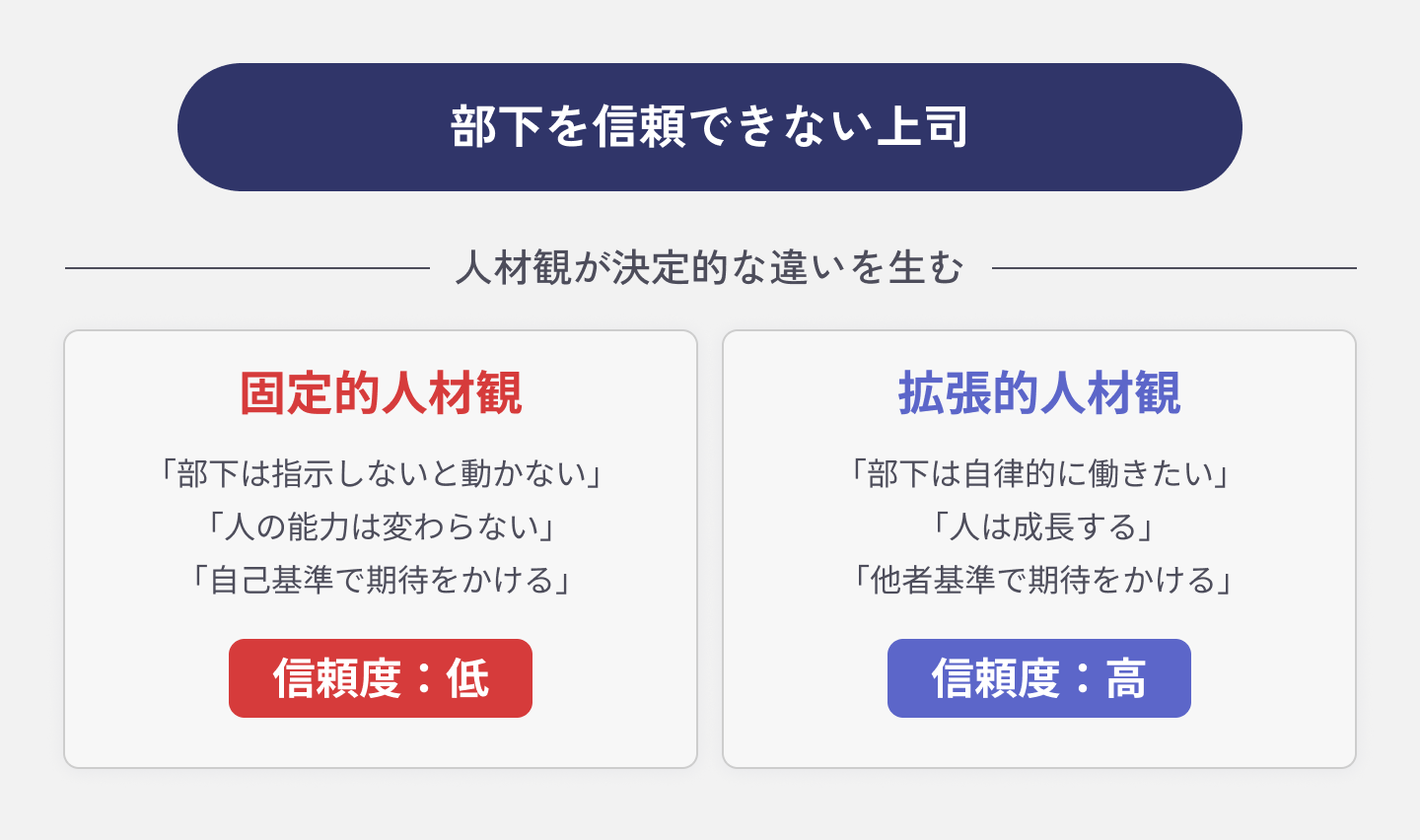

本調査は、「部下は指示しないと動かない」「人の能力は大人になると変わらない」という固定的な人材観を持つ上司ほど、部下を信頼していないことを明らかにした。

対照的に、「部下は自律的に働きたい」「人は成長する」という”拡張的”な人材観を持つ上司は、部下を信頼する傾向が強かった。

人材観と並んで重要なのが、期待のかけ方だ。「自分が20代の時はこうだった」という自己基準ではなく、部下の現在の職位やキャリア段階に合わせて期待をかける上司ほど、部下を信頼していた。

部下側の要因も見逃せない。メールへの素早い返信や指示される前の報連相といった「能動的忠実性」は、上司の信頼を高めていた。一方で、良かれと思った指示逸脱行動(プロアクティブ性)は、逆に信頼を損ねる要因となっていた。

組織風土によって変わる「指示逸脱行動」の意味

部下の指示逸脱行動について、数多くの企業の組織開発を手掛けてきたKAKEAI代表取締役社長の皆川恵美は次のような補足的な考察を加える。

曰く、同じ「指示を超えた行動」でも、組織の特性によって評価は180度変わる可能性があるという。以下にその二つのタイプを紹介する。

★Type1:「秩序・手続き重視型」組織

官公庁や大手銀行、年功序列の色濃い大手企業などでは、「言われたことを正しくこなすこと」が信頼の基盤となる。上司の指示は方針・決定事項であり、たとえ善意からでも逸脱行動は「ルール違反」「責任の所在の曖昧化」と見なされる。

例えば「本来は本部に確認すべき案件を現場判断で処理した」場合、本人はスピードを重視したつもりでも「なぜ相談しなかったのか」と叱責される。こうした組織では、誠実さとは指示通りに動くことであり、「勝手な判断」は信頼を損なう要因となる。

★Type 2:「目的・成果重視型」組織

ベンチャー、コンサル、外資系など変化の激しい組織では、「自分で考えて動くこと」が前提だ。「言われたことをやる」だけでは価値を出せず、現場で状況を見て柔軟に判断する姿勢が信頼獲得の条件となる。

例えば「上司の指示と違う方法で提案資料を仕上げたが、クライアントから高評価を得た」場合、指示を超えた行動が「顧客志向」「先回り力」として称賛される。目的達成のために最適解を探ることは自律性の証明であり、「あえて逸脱する」ことがむしろ信頼を築くのである。

以上のように、「逸脱」が信頼を損なうか高めるかは、組織風土に左右される。だからこそ、上司と部下の間で以下の点を明確にすることが重要だと皆川は強調する。

✅ どこまでが自分の裁量か

✅ 指示の中に目的と手段がどう分かれているか

✅ 逸脱や工夫をどう報告・説明すればいいか

上司が「自由にやっていい」と言いつつ、それが許されるラインを明示しなければ、部下は信頼を失う地雷がどこにあるかわからないまま行動することになる。上司が裁量の範囲を明確にすれば、指示を超えた行動も価値あるものになる。

職場で実践すべきこと

井上氏らの調査と皆川の考察から、信頼関係改善のヒントが浮かび上がる。

上司はまず、自身の人材観を見直したい。部下を「指示待ち人間」ではなく「成長を望む存在」として捉え、その立場に応じた期待をかける。さらに組織風土を踏まえ、部下との間で裁量の範囲を明確にすることが重要だ。

部下は、メールへの迅速な返信や自発的な報連相など「能動的忠実性」を示すことが基本となる。指示を超えた行動は、組織の特性を理解した上で慎重に判断する必要がある。

多くの企業が導入する1on1は、双方が「相手から信頼されている」と実感できる貴重な機会だ。部下が個人的な話をできる環境を整えることで、互いの被信頼感が高まる。

調査が示した「らせん構造」は、放置すれば関係が悪化することを意味する一方で、適切な介入によって好転させられることも示唆している。上記の実践項目を手がかりに、まずは小さな一歩から始めてみてほしい。

相手から信頼されていると感じる条件とは

最初のテーマは「被信頼感」だ。相手から信頼されているという実感は、どのようにして生まれるのか。調査結果から、上司と部下それぞれの特徴が浮かび上がった。

上司が「メンバーから信頼されている」と感じる最大の要因は、意外にも上司自身の「オーセンティシティ」だった。

オーセンティシティとは、外的な影響に左右されず、自分を装うことなく安定して振る舞えていることを指す。井上氏によれば、ここには「弱みも見せる」ことも含まれるという。つまり、強がらずに自然体で振る舞える上司ほど、部下からの信頼を感じやすいのだ。

一方、部下が「上司から信頼されている」と感じる最大の要因は、上司が「サーバント・リーダーシップ」を発揮していることだった。

サーバント・リーダーシップとは、部下を支援し、その成長を後押しするリーダーシップスタイルだ。部下の意見に耳を傾け、必要なサポートを提供し、部下が力を発揮できる環境を整える。こうした支援的な姿勢を上司が見せると、部下は「自分は信頼されている」と感じやすくなるという。

さらに興味深いことに、上司のみならず部下側も、自らのオーセンティシティの発揮が被信頼感の醸成に影響を与えていた。

人は立場を問わず、自分を装わずに安定して振る舞えることが、相手からの信頼を実感する土台となっていると言えそうだ。

1on1は上司のための時間になっている?

次に注目したいのは、多くの企業が信頼関係構築のために導入している1on1の効果だ。調査結果は、その実態について意外な事実を明らかにした。

まず、1on1の実施頻度、部下の発言度合い、個人的な深い内容の共有は、いずれも「上司が部下を信頼する」ことには影響していなかった。つまり、1on1は上司の部下への信頼を高める効果は確認されなかったのである。

一方で「被信頼感」については明確な効果が見られた。特に顕著だったのは、上司側への影響だ。実施頻度、部下の発言度合い、個人的な深い内容の共有、これらすべてが上司の「部下から信頼されている」という実感を高めていた。

この結果について井上氏は、「“1on1はメンバーのための場”と言いながらも、場合によっては、リーダーがメンバーから信頼されていることを実感する場になっているかもしれません」と指摘する。

ただし、1on1は部下側にも効果は見られた。1on1で自分の考えを話し、個人的な内容まで共有できると、部下は「上司から信頼されている」と感じやすい。さらに、こうした深い対話は部下の上司への信頼も高めていた。

結果としては、1on1は双方にとって「相手から信頼されている」と実感できる場として機能しており、その効果は上司側により強く表れていた。

部下を信頼できない上司。その理由が判明

最後のテーマは「どうすれば部下を信頼できるのか」。多くの管理職が抱えるこの悩みに、調査は興味深い答えを示した。

上司の部下への信頼に影響する要因は複数あった。最も強い影響を持つのは「部下から信頼されていると感じること」だったが、これは鶏と卵の関係でもある。部下から信頼されれば部下を信頼できる。しかし、部下から信頼されるにはまず自分が部下を信頼する必要がある。

では、上司の側から信頼関係を始めるにはどうすればよいのか。そのカギは、上司の「人材観」にある。

本調査は、「部下は指示しないと動かない」「人の能力は大人になると変わらない」という固定的な人材観を持つ上司ほど、部下を信頼していないことを明らかにした。

対照的に、「部下は自律的に働きたい」「人は成長する」という”拡張的”な人材観を持つ上司は、部下を信頼する傾向が強かった。

人材観と並んで重要なのが、期待のかけ方だ。「自分が20代の時はこうだった」という自己基準ではなく、部下の現在の職位やキャリア段階に合わせて期待をかける上司ほど、部下を信頼していた。

部下側の要因も見逃せない。メールへの素早い返信や指示される前の報連相といった「能動的忠実性」は、上司の信頼を高めていた。一方で、良かれと思った指示逸脱行動(プロアクティブ性)は、逆に信頼を損ねる要因となっていた。

組織風土によって変わる「指示逸脱行動」の意味

部下の指示逸脱行動について、数多くの企業の組織開発を手掛けてきたKAKEAI代表取締役社長の皆川恵美は次のような補足的な考察を加える。

曰く、同じ「指示を超えた行動」でも、組織の特性によって評価は180度変わる可能性があるという。以下にその二つのタイプを紹介する。

★Type1:「秩序・手続き重視型」組織

官公庁や大手銀行、年功序列の色濃い大手企業などでは、「言われたことを正しくこなすこと」が信頼の基盤となる。上司の指示は方針・決定事項であり、たとえ善意からでも逸脱行動は「ルール違反」「責任の所在の曖昧化」と見なされる。

例えば「本来は本部に確認すべき案件を現場判断で処理した」場合、本人はスピードを重視したつもりでも「なぜ相談しなかったのか」と叱責される。こうした組織では、誠実さとは指示通りに動くことであり、「勝手な判断」は信頼を損なう要因となる。

★Type 2:「目的・成果重視型」組織

ベンチャー、コンサル、外資系など変化の激しい組織では、「自分で考えて動くこと」が前提だ。「言われたことをやる」だけでは価値を出せず、現場で状況を見て柔軟に判断する姿勢が信頼獲得の条件となる。

例えば「上司の指示と違う方法で提案資料を仕上げたが、クライアントから高評価を得た」場合、指示を超えた行動が「顧客志向」「先回り力」として称賛される。目的達成のために最適解を探ることは自律性の証明であり、「あえて逸脱する」ことがむしろ信頼を築くのである。

以上のように、「逸脱」が信頼を損なうか高めるかは、組織風土に左右される。だからこそ、上司と部下の間で以下の点を明確にすることが重要だと皆川は強調する。

✅ どこまでが自分の裁量か

✅ 指示の中に目的と手段がどう分かれているか

✅ 逸脱や工夫をどう報告・説明すればいいか

上司が「自由にやっていい」と言いつつ、それが許されるラインを明示しなければ、部下は信頼を失う地雷がどこにあるかわからないまま行動することになる。上司が裁量の範囲を明確にすれば、指示を超えた行動も価値あるものになる。

職場で実践すべきこと

井上氏らの調査と皆川の考察から、信頼関係改善のヒントが浮かび上がる。

上司はまず、自身の人材観を見直したい。部下を「指示待ち人間」ではなく「成長を望む存在」として捉え、その立場に応じた期待をかける。さらに組織風土を踏まえ、部下との間で裁量の範囲を明確にすることが重要だ。

部下は、メールへの迅速な返信や自発的な報連相など「能動的忠実性」を示すことが基本となる。指示を超えた行動は、組織の特性を理解した上で慎重に判断する必要がある。

多くの企業が導入する1on1は、双方が「相手から信頼されている」と実感できる貴重な機会だ。部下が個人的な話をできる環境を整えることで、互いの被信頼感が高まる。

調査が示した「らせん構造」は、放置すれば関係が悪化することを意味する一方で、適切な介入によって好転させられることも示唆している。上記の実践項目を手がかりに、まずは小さな一歩から始めてみてほしい。