EX(従業員体験)とは? ES、エンゲージメントとの違いは? EXの導入効果と実践手法を事例つきで解説

環境変化が激しく、先の見えない時代において、持続的な競争優位を生むのは「人の力」です。その力を最大限に引き出す鍵が、従業員体験(EmployeeExperience/EX)。

EXとは、「人を中心に据える経営」を実現するための新しいマネジメントの基礎です。社員一人ひとりの体験をどう設計し、どう育てていくかが、これからの経営の成否を左右します。

答えが定まらない時代にこそ、一人ひとりの働く体験の中に、組織を変えるヒントが隠されています。

🖋️ 関連記事

「【EX】人的資本経営の必修科目「従業員エクスペリエンス」とは何か」

従業員体験(EX)とは?

従業員体験(EmployeeExperience/EX)とは、採用前から退職後までのすべての接点で、社員が企業との関わりの中で感じる「体験」と「その価値」を指します。

米ガートナー社は「従業員が組織との相互作用を内面化・解釈するプロセス」と定義しています。

仕事内容や制度といった仕組み的な要素だけでなく、「安心感」「信頼」「誇り」などの感情面も含まれます。つまり、EXとは「社員の目線で仕事をどう感じているか」を丁寧に見つめ、より前向きな体験に整えていく取り組みです。

その結果、「この会社で働けてよかった」「自分の仕事には意味がある」といった内側からのモチベーションが生まれます。一人ひとりが日々の仕事に充実感を持ち、自分の力を発揮できる状態をつくること。それがイノベーションを生み出し、組織の成長を支えるための重要な経営基盤です。

なぜ今、EXが重要なのか

①経営環境の変化

グローバル競争やテクノロジーの進化により、製品やサービスだけでの差別化が難しくなっています。日本では少子高齢化による人手不足も深刻化し、「人材の確保と定着」が企業共通の課題です。いまや、競争優位の源泉は「モノづくりの力」ではなく、「人が生み出す体験価値」となりつつあります。社員一人ひとりがどんな想いで働き、どんな体験をしているかが、企業文化やブランド、ひいては顧客体験(CX)を左右する時代です。

②働く人の価値観の変化

給与や待遇は依然として大切ですが、それだけでは人は動かなくなりました。自分の仕事に意味を感じられるか、仲間と信頼関係を築けるか、成長を実感できるか。こうした内面的な満足が「この会社で働きたい」と思える原動力です。

特にZ世代は、働きやすさも大切にしつつ、成長・意味・ウェルビーイングの三位一体を重視する傾向が指摘されています。サポート体制が整った「ホワイトな環境」でも、挑戦の機会が少なければ離職を選ぶ若者も増えています。

③世界的潮流:EXは人材獲得競争の新たな戦略

2021年以降、アメリカでは「グレート・レジグネーション(大退職時代)」と呼ばれる現象が起きました。コロナ禍をきっかけに、多くの人が「自分は何のために働くのか」を問い直し、前例のない規模で転職や独立を選びました。

一時期は月間400万人以上が自主的に職を離れたといわれ、企業は人材流出への対応を迫られます。この「大退職時代」が示したのは、給与の高さよりも「どんな体験が得られる職場か」が選択基準になったという事実です。

GAFAMをはじめとする欧米企業は、オープンなオフィス設計や柔軟な勤務制度、社員同士のネットワーキング、ウェルビーイング支援など、働く体験そのものをデザインし、EXの充実が、優秀な人材を惹きつける戦略となりました。

EXは人を中心に据える、新しい経営のかたち

このような変化の時代において、求められているのは「人がどんな体験の中で力を発揮できるか」を見つめ直すことです。EXは、制度ではなく関係性を整える考え方。一人ひとりの体験を豊かにすることが、結果として組織の力を引き出します。

EXと似た概念との違いの整理

従業員体験(EX)という言葉は、近年「エンゲージメント」や「従業員満足度(ES)」などと並んで注目されています。ただし、それぞれの意味や立ち位置を明確にしておかないと、どこに重点を置くべきかが分かりにくくなります。ここでは、EXと混同されやすい四つの概念を整理します。

✅ エンゲージメントとは

エンゲージメントは、従業員が自発的に組織へ貢献したいと感じる意欲やつながりの強さを指します。「会社に誇りを持てる」「仕事を通じて成長を感じる」といった内面的なモチベーションです。良い体験が積み重なればエンゲージメントは自然に高まり、逆に体験が悪ければ低下します。つまり、エンゲージメントはEXの結果として表れる状態です。

🖋️ 関連記事

「【EX】人的資本経営の必修科目「従業員エクスペリエンス」とは何か」

✅ 従業員満足度(ES)とは

ESは、職場環境や待遇に対する満足度を測る指標です。たとえば「給与に納得しているか」「職場の人間関係は良好か」といった質問で把握されます。ただし、満足しているからといって必ずしも意欲的に働くとは限りません。快適さだけでなく、やりがいや意味を感じられる体験まで踏み込むのがEXの考え方です。言い換えれば、EXはESを含んだ、より広い概念と言えます。

✅ 顧客体験(CX)とは

CXは、顧客が商品やサービスを通じて感じる体験価値のことです。たとえば「接客が心地よかった」「ブランドに信頼を感じた」といった感情です。企業がCXを高めるためには、まずその体験を支える従業員が前向きに働ける環境が欠かせません。会社に不満を持っていたり、「やらされ仕事だ」と思っていたりすると、目の前に困っている顧客がいても認識できなかったり、積極的に行動する意欲が湧いてこなかったりすることがあります。

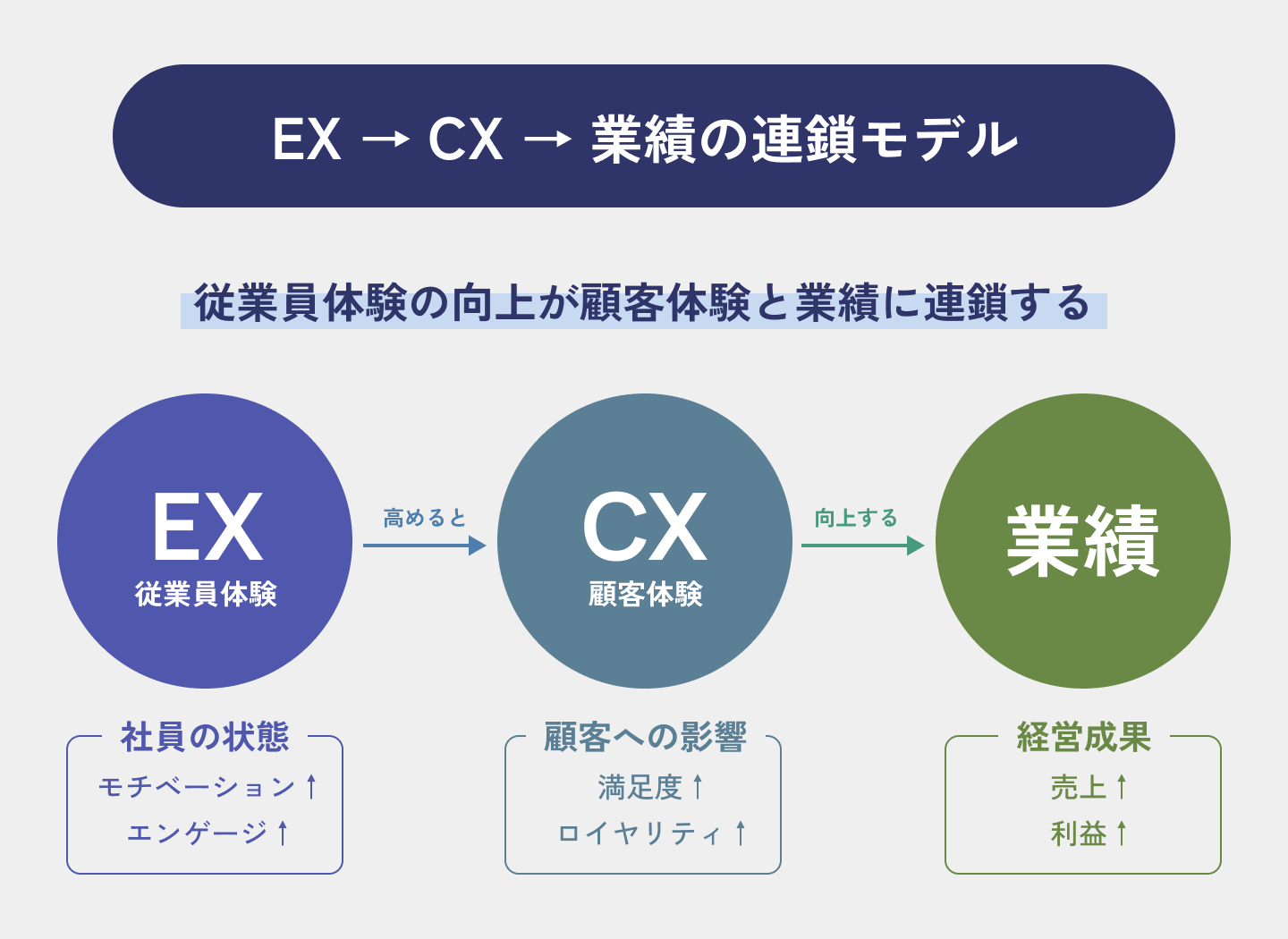

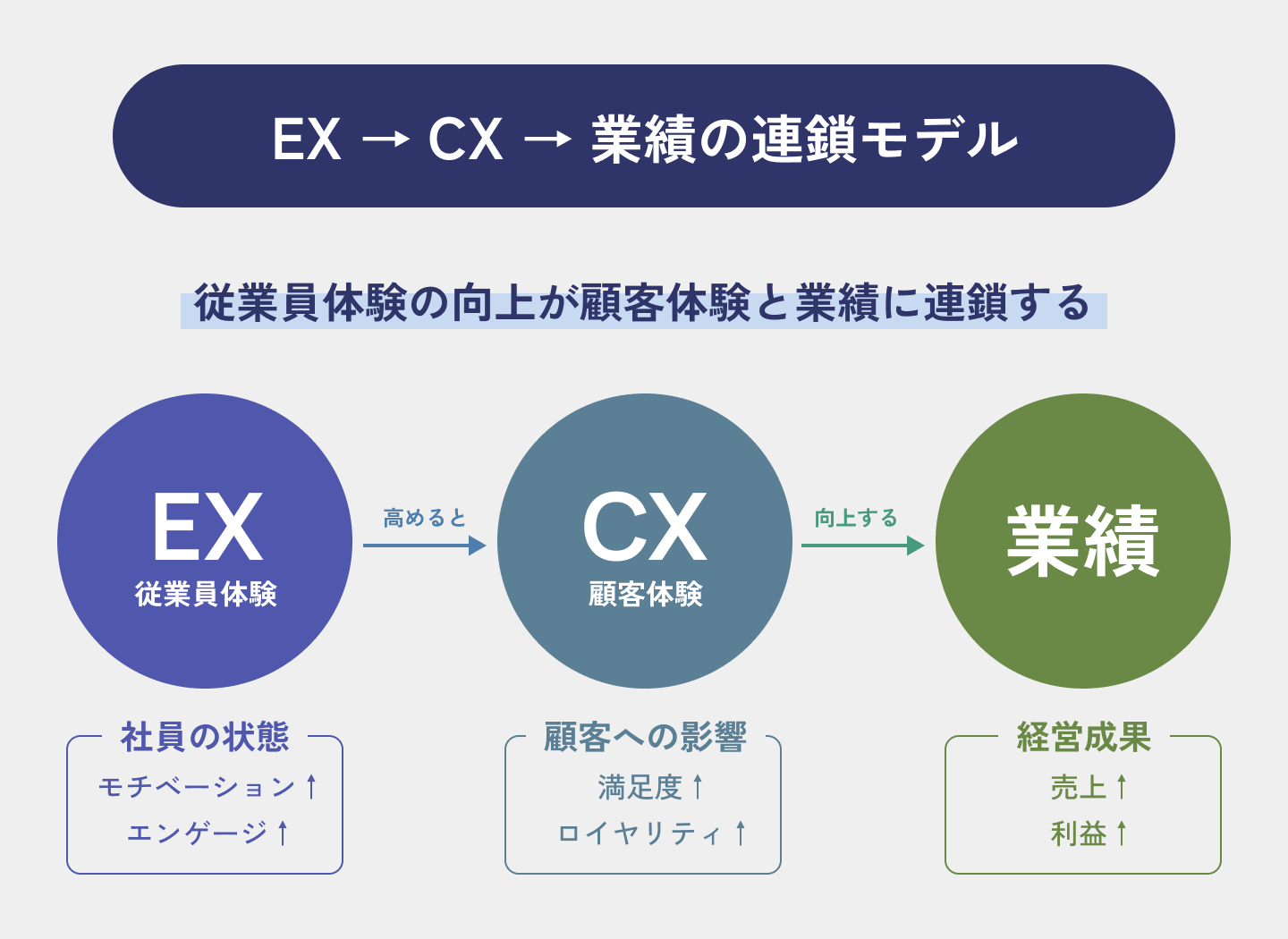

一般的には、従業員の体験(EX)が豊かであるほど、顧客体験(CX)も向上します。この関係は、「EX→CX→業績」という連鎖として語られます。

✅ デジタルトランスフォーメーション(DX)とは

DXは、業務や仕組みをデジタル技術で変革し、働き方を進化させることです。クラウドツールや人事データ分析などを活用し、効率化や可視化を進めます。

DXはそれ自体が目的ではなく、EXを支えるための手段として位置づけられます。たとえば、オンライン1on1の仕組みや匿名サーベイの導入など、デジタルの活用によって体験の質を高めることができます。

EXは「従業員が企業と関わるすべての体験の設計思想」

エンゲージメントやESはその成果を測る指標であり、CXやDXはそれを支える仕組みです。組織をより良くするためには、単に満足度や業務効率を高めるだけでなく、従業員一人ひとりの体験をどう設計し、つないでいくかという発想が欠かせません。

EXデザインの全体像

EX(従業員体験)を高めるためには、制度を整えるだけでなく、「誰に、どんな体験を提供するのか」を意図的に設計することが大切です。その出発点となるのがペルソナ設定とエンプロイー・ジャーニー(従業員の体験の流れ)です。

これらを組み合わせることで、従業員の感情の動きや課題の所在を具体的に可視化し、より精度の高い施策につなげることができます。

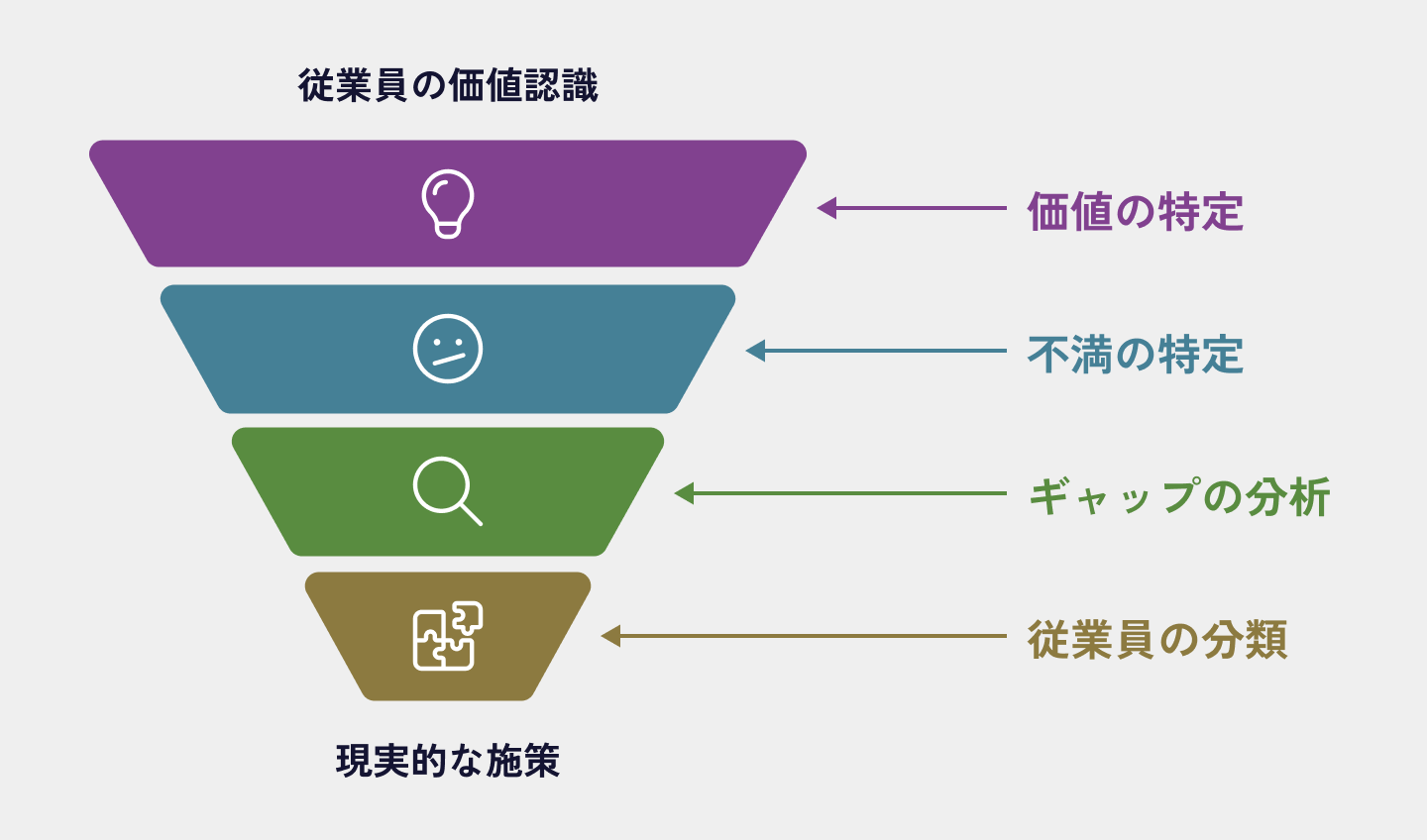

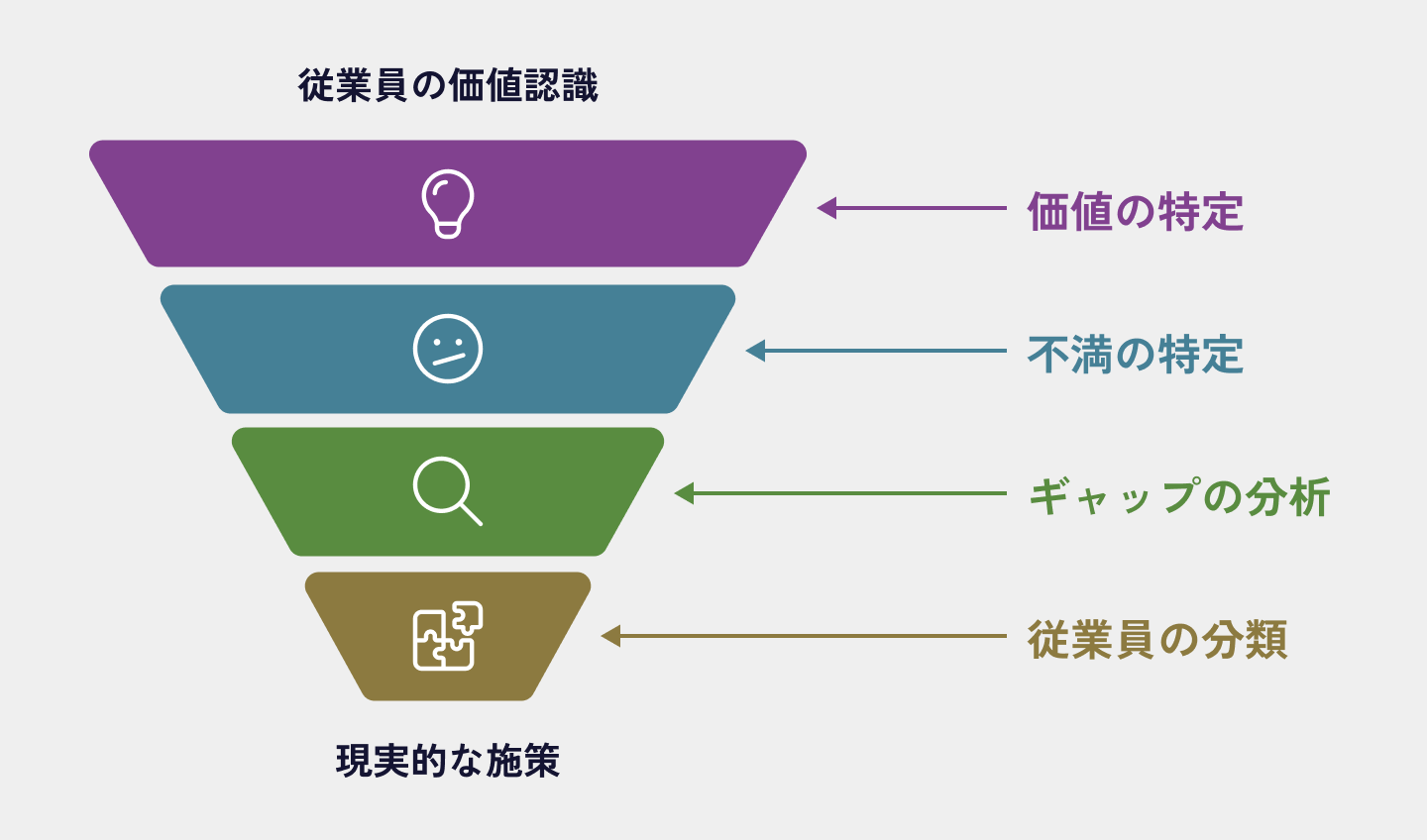

1:EVP分析

⇨従業員が感じる価値を見える化する

EXデザインの第一歩は、自社の従業員が何に価値を感じ、どんな点に不満を持っているのかを把握することです。その手法の一つがEVP(EmployeeValueProposition)分析。

EVPとは、企業が社員に提供している価値のうち、「社員が魅力を感じているもの」と「そうでないもの」を整理し、そのギャップを明らかにする考え方です。

たとえば、「給与よりも柔軟な働き方に価値を感じる」社員もいれば、「スキルアップの機会こそが魅力」と考える社員もいます。

このように、同じ制度でも人によって価値の感じ方は異なります。

EVP分析では、こうした違いをもとに従業員をいくつかのタイプに分類し、それぞれの「価値の感じ方」を理解します。その結果、社員をひとくくりにせず、より現実的で効果のある施策を立案できるようになります。

2.ペルソナ設計

⇨代表的な従業員像を描く

EVP分析で得られた情報をもとに、ターゲットとなる従業員層を「一人の人物像」として描くのがペルソナ設計です。

ペルソナでは、年齢・職種・キャリア段階だけでなく、価値観、家庭環境、仕事への期待、日常の感情まで具体的に想定します。

たとえば──

A「30代前半、子育て中の中堅社員。責任ある仕事を任せてもらいたいが、家庭との両立に不安がある」

B「20代の新入社員。チームには馴染んでいるが、自分の成長が見えずモチベーションが下がりつつある」

といったように、あたかも実在する社員のようにリアルに描くことがポイントです。

このようにペルソナを設定すると、施策検討の際に「誰の、どんな課題を解決するための取り組みか」が明確になります。結果として、机上の制度設計ではなく、実際の社員の体験に寄り添ったEX改善が可能になります。

3.エンプロイー・ジャーニー

⇨体験を時系列で見える化する

次は、ペルソナが会社生活の中でどんな体験をたどるのかを、時間の流れに沿って整理します。これがエンプロイー・ジャーニーです。入社前から退職、アルムナイまでの一連の出来事を並べ、その場面ごとに従業員が何を感じ、どこでつまずくのかを可視化します。

たとえば、採用サイトとの最初の接点、面接、内定、初出社、オンボーディング、初回の1on1、評価面談、異動の打診、育休の申請・復職、社内公募への挑戦、退職面談、アルムナイ参加といった出来事をモーメントとして整理します。

各モーメントで、期待や不安、上司・人事・システムなどの接点、実際の感情の起伏を記録すると、改善すべき箇所が立体的に見えてきます。

検討のポイントは次の三つです。

✔︎ どの場面で強いストレス(ペイン)が発生しているか

✔︎ どんな体験が前向きな感情(ゲイン)を生み出しているか

✔︎ 何を変えれば体験が良くなるか(担当者とKPIをセットで)

たとえば、育休申請のモーメントで手続きが複雑という声が多ければ、ワンストップのガイド整備や相談窓口の設置が打ち手になります。

初回の評価面談で期待のズレが起きやすいなら、評価理由の開示テンプレートや目標の事前共有をルール化する、といった具合です。

このように、モーメントごとの感情の波を見える化し、具体策と指標を結びつけることで、点の施策が線として機能し始めます。

4.体験をデザインする

EXデザインの目的は、単に「課題を見つけて解決すること」ではありません。本質は、社員の体験そのものを意図的に設計し、より良い感情で上書きしていくことにあります。

たとえば、育休取得の場面で「手続きが煩雑で不安だった」「上司の理解が得られなかった」といった声が上がったとします。このとき会社ができるのは、単にフローを簡略化することだけではありません。育休を取ることが「当たり前で、応援されること」と感じられるように、制度・コミュニケーション・周囲のサポート体制を含めて体験そのものを再設計することです。

こうした「体験の再設計」は、社員の不満を減らすだけでなく「この会社で働いていてよかった」という信頼と誇りを積み重ねるプロセスでもあります。小さな改善が積み重なることで、社員の心理的安全性が高まり、挑戦や学びを後押しする企業文化が自然と育っていきます。

EXの改善は、決して一度の施策で終わるものではありません。社員の声や行動データをもとに、観察→設計→実装→検証→再設計というサイクルを回していくことで、組織全体が「学習するチーム」へと進化していきます。

そのためには、人事部門だけでなく、経営・現場・管理職が連携し、「体験を共につくる」という視点で動くことが欠かせません。EXデザインとは、まさに人と組織が一緒に成長していくための「設計の思考法」なのです。

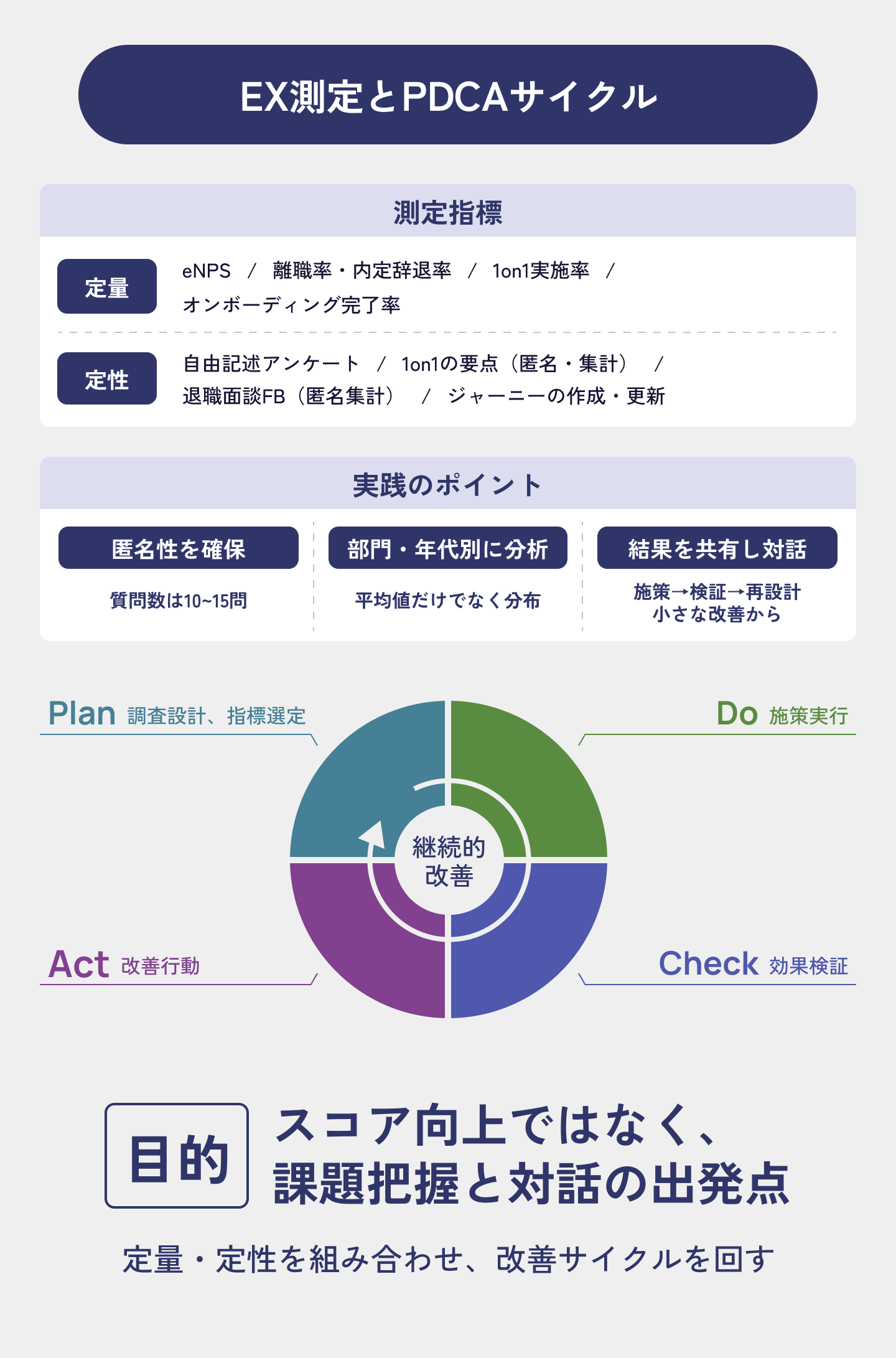

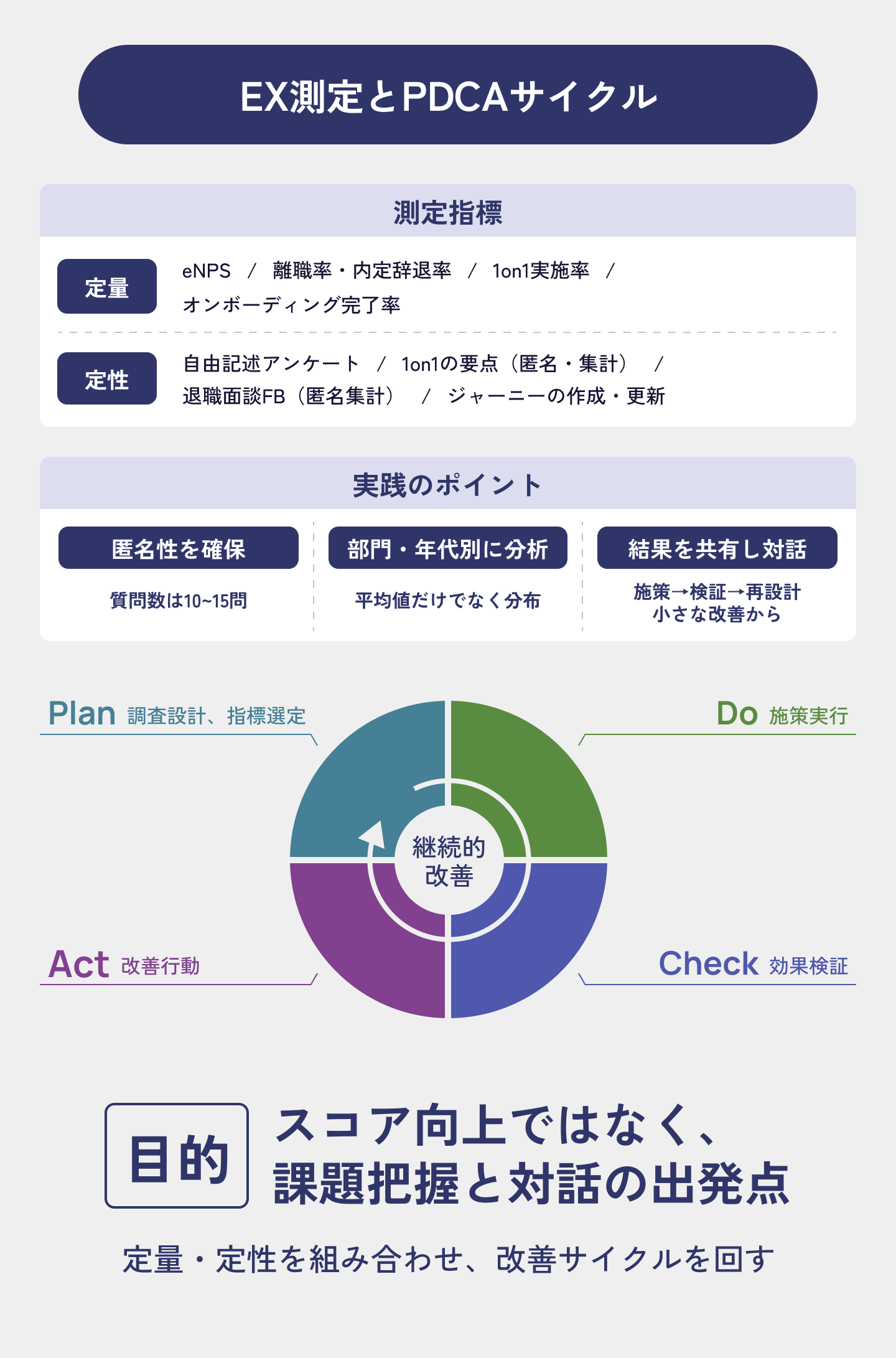

EXの測定と運用

EXを本格的に向上させるためには、「感覚的な良し悪し」ではなく、現状を数値と声の両面から把握することが欠かせません。社員の体験を定期的に測定し、改善サイクルを回すことで、組織全体の動きを持続的に変えていくことができます。

1.測定の目的を明確にする

EXを測定する目的は、「スコアを上げること」ではありません。最も重要なのは、社員の体験のどこに課題があり、どの施策が効果を生んでいるかを把握することです。

測定はあくまで対話の出発点であり、結果をもとに組織の会話を活性化させることに意味があります。

2.代表的な指標

EXの測定では、定量・定性の両方のデータを組み合わせることが効果的です。

よく使われる主な指標を挙げると次の通りです。

✅ eNPS(EmployeeNetPromoterScore)

「あなたはこの会社を友人や知人に勧めたいと思いますか?」という問いで測る従業員推奨度。シンプルですが、組織への愛着や信頼の度合いを端的に示す指標です。

✅ 離職率・内定辞退率

EXの「結果指標」として有効です。社員がどれだけ職場にとどまりたいと思っているかを数値で把握できます。

✅ オンボーディング完了率

入社から一定期間内に新入社員がどの程度業務に適応できているかを確認します。早期離職やモチベーション低下の予兆を捉えることができます。

✅ 1on1実施率・社内異動応募率

対話の頻度やチャレンジ機会が可視化でき、組織の「風通しのよさ」を測る補助指標になります。

これらの定量データに加え、自由記述やインタビューなどの定性データを取り入れると、

スコアだけでは見えない背景や感情を掴むことができます。

3.調査設計のポイント

EXサーベイを実施する際は、次の3点が特に重要です。

①匿名性の確保

回答が個人に特定されないことを明確にし、社員が安心して本音を話せる環境を整える。

②質問数はシンプルに

長すぎるアンケートは回答率を下げる原因になります。10〜15問程度の設計が理想です。

③自由記述の活用

定量データだけでなく、「なぜそう感じたか」という背景を把握することで改善のヒントが得られます。

調査の結果は、平均値だけで判断せず、部門や職種、年代別に細かく分析します。「どの層にどんな課題があるのか」を見極めてこそ、実効性のある改善が可能になります。

すぐに始められるEX施策

短期間で実感を得やすいEX向上の取り組みを紹介します。どれも大がかりな制度変更を伴わず、すぐに始められるものです。

💡 オンボーディングの充実

入社前の情報ギャップ(リアリティ・ショック)を防ぐため、仕事内容や職場の雰囲気を率直に共有します。「思っていた職場と違う」をなくし、安心してスタートできる環境を整えます。

💡 交流を増やす仕掛けづくり

部署や世代を超えて交流できる仕組みを用意します。偶発的な出会いがアイデアや信頼関係を生み、組織への適応をスムーズにします。

💡 定期的な1on1面談

月1回・30分でも、上司と部下が定期的に対話する機会を設けることで、業務だけでなくキャリアや感情面も含めた対話が信頼関係を育みます。

💡 暗黙ルールの可視化・廃止

「察して動く」文化は新しい人を遠ざけます。ルールや慣習を明示し、誰もが安心して行動できる透明な職場に変えていきましょう。

💡 キャリア・スキル開発の支援

社内公募、越境学習、リスキリング支援など、挑戦意欲を刺激する仕組みを用意します。学びと成長の機会を提供することで、社員のエネルギーを高めます。

💡 柔軟な働き方の選択肢

勤務時間や場所を柔軟に選べる制度を導入します。「自分で働き方を選べる」という感覚が、EX向上の大きな推進力になります。

💡 ウェルビーイング支援

育児や介護などの個人的な課題をオープンに話せる風土をつくることで心理的安全性が高まります。相談窓口やピアサポートの整備が、長期的なエンゲージメントを支えます。

💡 フィードバックと称賛の文化

成果を上げた瞬間に上司が即座に認めることは、最も効果的な承認です。「見てくれている」「信頼されている」という実感が、日常のモチベーションを高めます。日常的なフィードバックと称賛の文化を根づかせることで、組織全体のポジティブな空気を醸成できます。

💡 DXで業務の負担を軽減

ワークフローやナレッジ共有をデジタル化し、煩雑な手続きや属人的な作業を減らします。申請・承認・情報共有などのプロセスをシンプルにすることで、社員が本来の仕事に集中でき、「働きやすさ」と「生産性の両立」を支える基盤をつくります。

💡 アルムナイとの関係構築

退職を「終わり」ではなく「新しい関係の始まり」と捉えます。再雇用・協業・紹介など、卒業社員とWin-Winの関係を築くことで、企業ブランドを強化します。

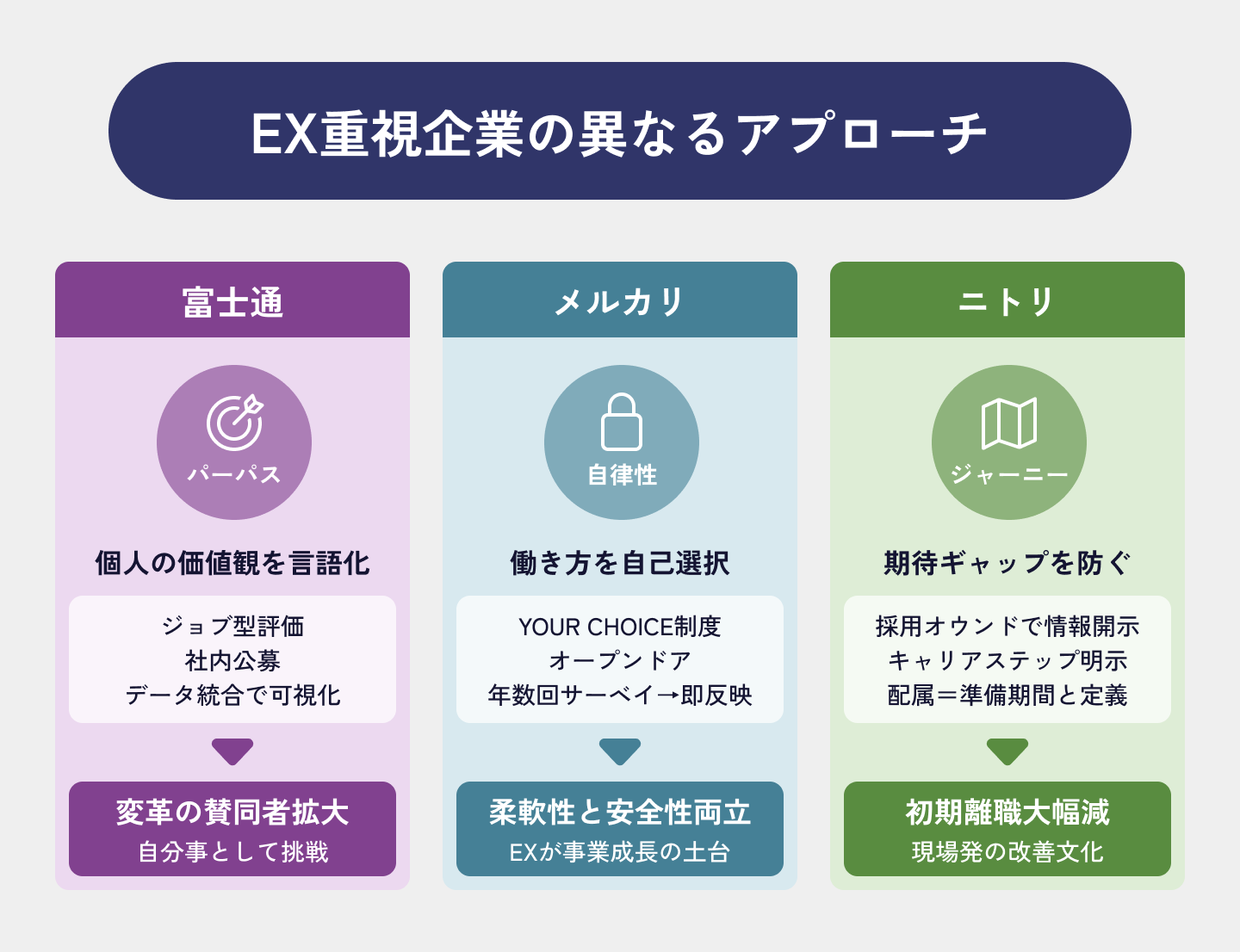

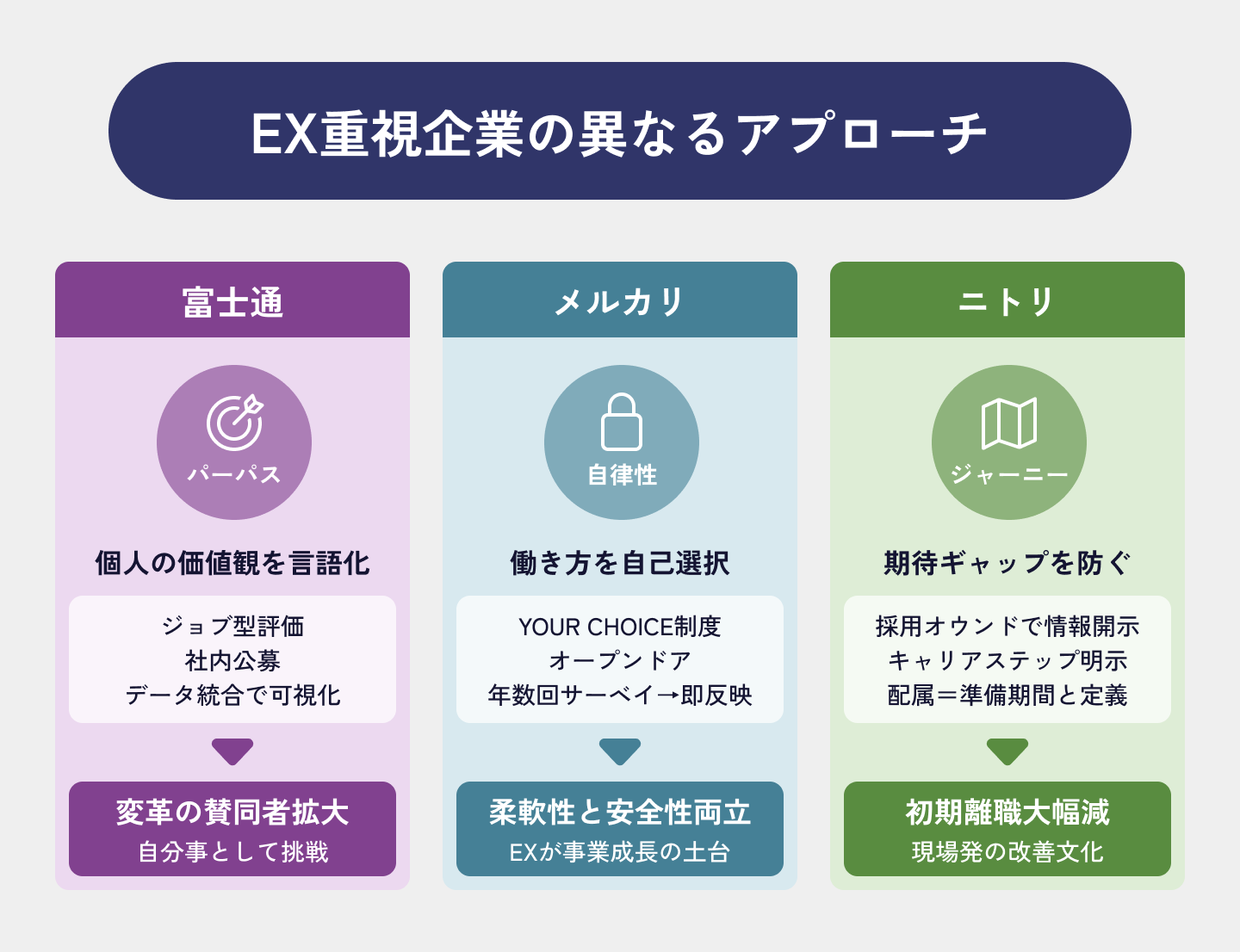

EXを重視する国内企業の事例

EX(従業員体験)を経営戦略の一部として位置づける企業は、日本でも着実に増えています。ここでは代表的な3社の取り組みを紹介します。

🖋️ 富士通株式会社

富士通株式会社は、全社DX「フジトラ」を進める中で、変革の起点を人に置く発想を徹底。4X(CX/EX/OX/MX)のうち、まずEXを底上げすることで他のXが機能するという前提で、社員の行動変容を中心に据えています。

個人の価値観や強みを言語化する「パーパスカービング」を全社に展開し、個人の目的と会社の目的を結び直す取り組みを推進。社内SNSやバーチャルイベントなどデジタル基盤での対話を活性化し、変革の賛同者コミュニティを着実に拡大しています。

EXの見える化にも注力し、エンゲージメントや状態の把握をデータで行えるよう業務・人事データの統合を進め、ジョブ型や360度評価、ポスティング制度など主体的なキャリア選択を支える仕組みも整備。

狙いは、待遇の改善にとどまらず、社員一人ひとりが自分事として挑戦し学べる体験を増やすこと。EXを変革の土台と位置づけ、事業・顧客体験・運営・マネジメントの変化へと連鎖させています。

📖 参考:「変わり切れない」富士通を動かした「人起点」の全社変革とは」

🖋️ メルカリ株式会社

メルカリは、EX(従業員体験)を「プロダクトの品質に直結する経営要素」として位置づけ、文化と仕組みの両面から徹底的にデザインしています。同社のEXの特徴は、社員の声を施策に反映するカルチャーと、ライフステージに応じた柔軟な制度設計にあります。

社員が勤務地や勤務形態を自ら選べる「YOURCHOICE」制度、上司に直接意見や提案を伝えられる「オープンドア」制度など、柔軟性と心理的安全性を両立する環境を整備。

さらに、年に数回実施する「engagementsurvey(エンゲージメントサーベイ)」では、働く環境や課題に関する社員の声をデータとして可視化し、組織の改善にリアルタイムで反映しています。メルカリでは、働く体験そのものを「事業成長の土台」と捉え、EXの向上をイノベーションと組織力強化の両輪として位置づけている点が特徴です。

📖 参考:YOURCHOICE制度(メルカリ公式)、オープンドア制度(JBpress)

🖋️ ニトリホールディングス

ニトリホールディングスは、従業員のキャリア体験を「旅(ジャーニー)」に見立て、入社前から退職後までのプロセスを一貫して設計しています。プレボーディング(内定〜入社まで)の段階で、会社からの期待やキャリアステップを明確に提示し、入社後にどんな経験を積むのかを本人と一緒に描いていくのが特徴です。

その結果、たとえ希望とは異なる部署に配属された場合でも、社員はそれを「次のステージの準備期間」として前向きに捉えられるようになります。実際に、入社初期の離職者数は大幅に減少し、店舗配属後も、社員一人ひとりが自分の仕事を観察・分析し、効率化や改善策を自発的に提案するように。現場発のプチ・イノベーションが、同社の成長を支える重要なエネルギー源になっています。

📖 参考:ニトリ、新人退社をゼロにした「マーケ視点」の人事

おわりに

人が力を発揮できる場を整えることは、特別な改革ではなく、日々の小さな選択の積み重ねです。目の前の一人の体験を少しでも良くしようとする姿勢が、やがて組織の文化を変えていきます。

大きな制度をつくるよりも、1on1の対話や、一つの仕組みを丁寧に見直すことから始めてみてください。そうした一歩一歩の実践が、これからの企業の成長を支える力になっていきます。

従業員体験(EX)とは?

従業員体験(EmployeeExperience/EX)とは、採用前から退職後までのすべての接点で、社員が企業との関わりの中で感じる「体験」と「その価値」を指します。

米ガートナー社は「従業員が組織との相互作用を内面化・解釈するプロセス」と定義しています。

仕事内容や制度といった仕組み的な要素だけでなく、「安心感」「信頼」「誇り」などの感情面も含まれます。つまり、EXとは「社員の目線で仕事をどう感じているか」を丁寧に見つめ、より前向きな体験に整えていく取り組みです。

その結果、「この会社で働けてよかった」「自分の仕事には意味がある」といった内側からのモチベーションが生まれます。一人ひとりが日々の仕事に充実感を持ち、自分の力を発揮できる状態をつくること。それがイノベーションを生み出し、組織の成長を支えるための重要な経営基盤です。

なぜ今、EXが重要なのか

①経営環境の変化

グローバル競争やテクノロジーの進化により、製品やサービスだけでの差別化が難しくなっています。日本では少子高齢化による人手不足も深刻化し、「人材の確保と定着」が企業共通の課題です。いまや、競争優位の源泉は「モノづくりの力」ではなく、「人が生み出す体験価値」となりつつあります。社員一人ひとりがどんな想いで働き、どんな体験をしているかが、企業文化やブランド、ひいては顧客体験(CX)を左右する時代です。

②働く人の価値観の変化

給与や待遇は依然として大切ですが、それだけでは人は動かなくなりました。自分の仕事に意味を感じられるか、仲間と信頼関係を築けるか、成長を実感できるか。こうした内面的な満足が「この会社で働きたい」と思える原動力です。

特にZ世代は、働きやすさも大切にしつつ、成長・意味・ウェルビーイングの三位一体を重視する傾向が指摘されています。サポート体制が整った「ホワイトな環境」でも、挑戦の機会が少なければ離職を選ぶ若者も増えています。

③世界的潮流:EXは人材獲得競争の新たな戦略

2021年以降、アメリカでは「グレート・レジグネーション(大退職時代)」と呼ばれる現象が起きました。コロナ禍をきっかけに、多くの人が「自分は何のために働くのか」を問い直し、前例のない規模で転職や独立を選びました。

一時期は月間400万人以上が自主的に職を離れたといわれ、企業は人材流出への対応を迫られます。この「大退職時代」が示したのは、給与の高さよりも「どんな体験が得られる職場か」が選択基準になったという事実です。

GAFAMをはじめとする欧米企業は、オープンなオフィス設計や柔軟な勤務制度、社員同士のネットワーキング、ウェルビーイング支援など、働く体験そのものをデザインし、EXの充実が、優秀な人材を惹きつける戦略となりました。

EXは人を中心に据える、新しい経営のかたち

このような変化の時代において、求められているのは「人がどんな体験の中で力を発揮できるか」を見つめ直すことです。EXは、制度ではなく関係性を整える考え方。一人ひとりの体験を豊かにすることが、結果として組織の力を引き出します。

EXと似た概念との違いの整理

従業員体験(EX)という言葉は、近年「エンゲージメント」や「従業員満足度(ES)」などと並んで注目されています。ただし、それぞれの意味や立ち位置を明確にしておかないと、どこに重点を置くべきかが分かりにくくなります。ここでは、EXと混同されやすい四つの概念を整理します。

✅ エンゲージメントとは

エンゲージメントは、従業員が自発的に組織へ貢献したいと感じる意欲やつながりの強さを指します。「会社に誇りを持てる」「仕事を通じて成長を感じる」といった内面的なモチベーションです。良い体験が積み重なればエンゲージメントは自然に高まり、逆に体験が悪ければ低下します。つまり、エンゲージメントはEXの結果として表れる状態です。

🖋️ 関連記事

「【EX】人的資本経営の必修科目「従業員エクスペリエンス」とは何か」

✅ 従業員満足度(ES)とは

ESは、職場環境や待遇に対する満足度を測る指標です。たとえば「給与に納得しているか」「職場の人間関係は良好か」といった質問で把握されます。ただし、満足しているからといって必ずしも意欲的に働くとは限りません。快適さだけでなく、やりがいや意味を感じられる体験まで踏み込むのがEXの考え方です。言い換えれば、EXはESを含んだ、より広い概念と言えます。

✅ 顧客体験(CX)とは

CXは、顧客が商品やサービスを通じて感じる体験価値のことです。たとえば「接客が心地よかった」「ブランドに信頼を感じた」といった感情です。企業がCXを高めるためには、まずその体験を支える従業員が前向きに働ける環境が欠かせません。会社に不満を持っていたり、「やらされ仕事だ」と思っていたりすると、目の前に困っている顧客がいても認識できなかったり、積極的に行動する意欲が湧いてこなかったりすることがあります。

一般的には、従業員の体験(EX)が豊かであるほど、顧客体験(CX)も向上します。この関係は、「EX→CX→業績」という連鎖として語られます。

✅ デジタルトランスフォーメーション(DX)とは

DXは、業務や仕組みをデジタル技術で変革し、働き方を進化させることです。クラウドツールや人事データ分析などを活用し、効率化や可視化を進めます。

DXはそれ自体が目的ではなく、EXを支えるための手段として位置づけられます。たとえば、オンライン1on1の仕組みや匿名サーベイの導入など、デジタルの活用によって体験の質を高めることができます。

EXは「従業員が企業と関わるすべての体験の設計思想」

エンゲージメントやESはその成果を測る指標であり、CXやDXはそれを支える仕組みです。組織をより良くするためには、単に満足度や業務効率を高めるだけでなく、従業員一人ひとりの体験をどう設計し、つないでいくかという発想が欠かせません。

EXデザインの全体像

EX(従業員体験)を高めるためには、制度を整えるだけでなく、「誰に、どんな体験を提供するのか」を意図的に設計することが大切です。その出発点となるのがペルソナ設定とエンプロイー・ジャーニー(従業員の体験の流れ)です。

これらを組み合わせることで、従業員の感情の動きや課題の所在を具体的に可視化し、より精度の高い施策につなげることができます。

1:EVP分析

⇨従業員が感じる価値を見える化する

EXデザインの第一歩は、自社の従業員が何に価値を感じ、どんな点に不満を持っているのかを把握することです。その手法の一つがEVP(EmployeeValueProposition)分析。

EVPとは、企業が社員に提供している価値のうち、「社員が魅力を感じているもの」と「そうでないもの」を整理し、そのギャップを明らかにする考え方です。

たとえば、「給与よりも柔軟な働き方に価値を感じる」社員もいれば、「スキルアップの機会こそが魅力」と考える社員もいます。

このように、同じ制度でも人によって価値の感じ方は異なります。

EVP分析では、こうした違いをもとに従業員をいくつかのタイプに分類し、それぞれの「価値の感じ方」を理解します。その結果、社員をひとくくりにせず、より現実的で効果のある施策を立案できるようになります。

2.ペルソナ設計

⇨代表的な従業員像を描く

EVP分析で得られた情報をもとに、ターゲットとなる従業員層を「一人の人物像」として描くのがペルソナ設計です。

ペルソナでは、年齢・職種・キャリア段階だけでなく、価値観、家庭環境、仕事への期待、日常の感情まで具体的に想定します。

たとえば──

A「30代前半、子育て中の中堅社員。責任ある仕事を任せてもらいたいが、家庭との両立に不安がある」

B「20代の新入社員。チームには馴染んでいるが、自分の成長が見えずモチベーションが下がりつつある」

といったように、あたかも実在する社員のようにリアルに描くことがポイントです。

このようにペルソナを設定すると、施策検討の際に「誰の、どんな課題を解決するための取り組みか」が明確になります。結果として、机上の制度設計ではなく、実際の社員の体験に寄り添ったEX改善が可能になります。

3.エンプロイー・ジャーニー

⇨体験を時系列で見える化する

次は、ペルソナが会社生活の中でどんな体験をたどるのかを、時間の流れに沿って整理します。これがエンプロイー・ジャーニーです。入社前から退職、アルムナイまでの一連の出来事を並べ、その場面ごとに従業員が何を感じ、どこでつまずくのかを可視化します。

たとえば、採用サイトとの最初の接点、面接、内定、初出社、オンボーディング、初回の1on1、評価面談、異動の打診、育休の申請・復職、社内公募への挑戦、退職面談、アルムナイ参加といった出来事をモーメントとして整理します。

各モーメントで、期待や不安、上司・人事・システムなどの接点、実際の感情の起伏を記録すると、改善すべき箇所が立体的に見えてきます。

検討のポイントは次の三つです。

✔︎ どの場面で強いストレス(ペイン)が発生しているか

✔︎ どんな体験が前向きな感情(ゲイン)を生み出しているか

✔︎ 何を変えれば体験が良くなるか(担当者とKPIをセットで)

たとえば、育休申請のモーメントで手続きが複雑という声が多ければ、ワンストップのガイド整備や相談窓口の設置が打ち手になります。

初回の評価面談で期待のズレが起きやすいなら、評価理由の開示テンプレートや目標の事前共有をルール化する、といった具合です。

このように、モーメントごとの感情の波を見える化し、具体策と指標を結びつけることで、点の施策が線として機能し始めます。

4.体験をデザインする

EXデザインの目的は、単に「課題を見つけて解決すること」ではありません。本質は、社員の体験そのものを意図的に設計し、より良い感情で上書きしていくことにあります。

たとえば、育休取得の場面で「手続きが煩雑で不安だった」「上司の理解が得られなかった」といった声が上がったとします。このとき会社ができるのは、単にフローを簡略化することだけではありません。育休を取ることが「当たり前で、応援されること」と感じられるように、制度・コミュニケーション・周囲のサポート体制を含めて体験そのものを再設計することです。

こうした「体験の再設計」は、社員の不満を減らすだけでなく「この会社で働いていてよかった」という信頼と誇りを積み重ねるプロセスでもあります。小さな改善が積み重なることで、社員の心理的安全性が高まり、挑戦や学びを後押しする企業文化が自然と育っていきます。

EXの改善は、決して一度の施策で終わるものではありません。社員の声や行動データをもとに、観察→設計→実装→検証→再設計というサイクルを回していくことで、組織全体が「学習するチーム」へと進化していきます。

そのためには、人事部門だけでなく、経営・現場・管理職が連携し、「体験を共につくる」という視点で動くことが欠かせません。EXデザインとは、まさに人と組織が一緒に成長していくための「設計の思考法」なのです。

EXの測定と運用

EXを本格的に向上させるためには、「感覚的な良し悪し」ではなく、現状を数値と声の両面から把握することが欠かせません。社員の体験を定期的に測定し、改善サイクルを回すことで、組織全体の動きを持続的に変えていくことができます。

1.測定の目的を明確にする

EXを測定する目的は、「スコアを上げること」ではありません。最も重要なのは、社員の体験のどこに課題があり、どの施策が効果を生んでいるかを把握することです。

測定はあくまで対話の出発点であり、結果をもとに組織の会話を活性化させることに意味があります。

2.代表的な指標

EXの測定では、定量・定性の両方のデータを組み合わせることが効果的です。

よく使われる主な指標を挙げると次の通りです。

✅ eNPS(EmployeeNetPromoterScore)

「あなたはこの会社を友人や知人に勧めたいと思いますか?」という問いで測る従業員推奨度。シンプルですが、組織への愛着や信頼の度合いを端的に示す指標です。

✅ 離職率・内定辞退率

EXの「結果指標」として有効です。社員がどれだけ職場にとどまりたいと思っているかを数値で把握できます。

✅ オンボーディング完了率

入社から一定期間内に新入社員がどの程度業務に適応できているかを確認します。早期離職やモチベーション低下の予兆を捉えることができます。

✅ 1on1実施率・社内異動応募率

対話の頻度やチャレンジ機会が可視化でき、組織の「風通しのよさ」を測る補助指標になります。

これらの定量データに加え、自由記述やインタビューなどの定性データを取り入れると、

スコアだけでは見えない背景や感情を掴むことができます。

3.調査設計のポイント

EXサーベイを実施する際は、次の3点が特に重要です。

①匿名性の確保

回答が個人に特定されないことを明確にし、社員が安心して本音を話せる環境を整える。

②質問数はシンプルに

長すぎるアンケートは回答率を下げる原因になります。10〜15問程度の設計が理想です。

③自由記述の活用

定量データだけでなく、「なぜそう感じたか」という背景を把握することで改善のヒントが得られます。

調査の結果は、平均値だけで判断せず、部門や職種、年代別に細かく分析します。「どの層にどんな課題があるのか」を見極めてこそ、実効性のある改善が可能になります。

すぐに始められるEX施策

短期間で実感を得やすいEX向上の取り組みを紹介します。どれも大がかりな制度変更を伴わず、すぐに始められるものです。

💡 オンボーディングの充実

入社前の情報ギャップ(リアリティ・ショック)を防ぐため、仕事内容や職場の雰囲気を率直に共有します。「思っていた職場と違う」をなくし、安心してスタートできる環境を整えます。

💡 交流を増やす仕掛けづくり

部署や世代を超えて交流できる仕組みを用意します。偶発的な出会いがアイデアや信頼関係を生み、組織への適応をスムーズにします。

💡 定期的な1on1面談

月1回・30分でも、上司と部下が定期的に対話する機会を設けることで、業務だけでなくキャリアや感情面も含めた対話が信頼関係を育みます。

💡 暗黙ルールの可視化・廃止

「察して動く」文化は新しい人を遠ざけます。ルールや慣習を明示し、誰もが安心して行動できる透明な職場に変えていきましょう。

💡 キャリア・スキル開発の支援

社内公募、越境学習、リスキリング支援など、挑戦意欲を刺激する仕組みを用意します。学びと成長の機会を提供することで、社員のエネルギーを高めます。

💡 柔軟な働き方の選択肢

勤務時間や場所を柔軟に選べる制度を導入します。「自分で働き方を選べる」という感覚が、EX向上の大きな推進力になります。

💡 ウェルビーイング支援

育児や介護などの個人的な課題をオープンに話せる風土をつくることで心理的安全性が高まります。相談窓口やピアサポートの整備が、長期的なエンゲージメントを支えます。

💡 フィードバックと称賛の文化

成果を上げた瞬間に上司が即座に認めることは、最も効果的な承認です。「見てくれている」「信頼されている」という実感が、日常のモチベーションを高めます。日常的なフィードバックと称賛の文化を根づかせることで、組織全体のポジティブな空気を醸成できます。

💡 DXで業務の負担を軽減

ワークフローやナレッジ共有をデジタル化し、煩雑な手続きや属人的な作業を減らします。申請・承認・情報共有などのプロセスをシンプルにすることで、社員が本来の仕事に集中でき、「働きやすさ」と「生産性の両立」を支える基盤をつくります。

💡 アルムナイとの関係構築

退職を「終わり」ではなく「新しい関係の始まり」と捉えます。再雇用・協業・紹介など、卒業社員とWin-Winの関係を築くことで、企業ブランドを強化します。

EXを重視する国内企業の事例

EX(従業員体験)を経営戦略の一部として位置づける企業は、日本でも着実に増えています。ここでは代表的な3社の取り組みを紹介します。

🖋️ 富士通株式会社

富士通株式会社は、全社DX「フジトラ」を進める中で、変革の起点を人に置く発想を徹底。4X(CX/EX/OX/MX)のうち、まずEXを底上げすることで他のXが機能するという前提で、社員の行動変容を中心に据えています。

個人の価値観や強みを言語化する「パーパスカービング」を全社に展開し、個人の目的と会社の目的を結び直す取り組みを推進。社内SNSやバーチャルイベントなどデジタル基盤での対話を活性化し、変革の賛同者コミュニティを着実に拡大しています。

EXの見える化にも注力し、エンゲージメントや状態の把握をデータで行えるよう業務・人事データの統合を進め、ジョブ型や360度評価、ポスティング制度など主体的なキャリア選択を支える仕組みも整備。

狙いは、待遇の改善にとどまらず、社員一人ひとりが自分事として挑戦し学べる体験を増やすこと。EXを変革の土台と位置づけ、事業・顧客体験・運営・マネジメントの変化へと連鎖させています。

📖 参考:「変わり切れない」富士通を動かした「人起点」の全社変革とは」

🖋️ メルカリ株式会社

メルカリは、EX(従業員体験)を「プロダクトの品質に直結する経営要素」として位置づけ、文化と仕組みの両面から徹底的にデザインしています。同社のEXの特徴は、社員の声を施策に反映するカルチャーと、ライフステージに応じた柔軟な制度設計にあります。

社員が勤務地や勤務形態を自ら選べる「YOURCHOICE」制度、上司に直接意見や提案を伝えられる「オープンドア」制度など、柔軟性と心理的安全性を両立する環境を整備。

さらに、年に数回実施する「engagementsurvey(エンゲージメントサーベイ)」では、働く環境や課題に関する社員の声をデータとして可視化し、組織の改善にリアルタイムで反映しています。メルカリでは、働く体験そのものを「事業成長の土台」と捉え、EXの向上をイノベーションと組織力強化の両輪として位置づけている点が特徴です。

📖 参考:YOURCHOICE制度(メルカリ公式)、オープンドア制度(JBpress)

🖋️ ニトリホールディングス

ニトリホールディングスは、従業員のキャリア体験を「旅(ジャーニー)」に見立て、入社前から退職後までのプロセスを一貫して設計しています。プレボーディング(内定〜入社まで)の段階で、会社からの期待やキャリアステップを明確に提示し、入社後にどんな経験を積むのかを本人と一緒に描いていくのが特徴です。

その結果、たとえ希望とは異なる部署に配属された場合でも、社員はそれを「次のステージの準備期間」として前向きに捉えられるようになります。実際に、入社初期の離職者数は大幅に減少し、店舗配属後も、社員一人ひとりが自分の仕事を観察・分析し、効率化や改善策を自発的に提案するように。現場発のプチ・イノベーションが、同社の成長を支える重要なエネルギー源になっています。

📖 参考:ニトリ、新人退社をゼロにした「マーケ視点」の人事

おわりに

人が力を発揮できる場を整えることは、特別な改革ではなく、日々の小さな選択の積み重ねです。目の前の一人の体験を少しでも良くしようとする姿勢が、やがて組織の文化を変えていきます。

大きな制度をつくるよりも、1on1の対話や、一つの仕組みを丁寧に見直すことから始めてみてください。そうした一歩一歩の実践が、これからの企業の成長を支える力になっていきます。