【2026年対応】少子化・人手不足を乗り越える!女性活躍推進で拓く企業の未来

少子高齢化、激しさを増すグローバル競争。変化の時代に企業が成長し続けるには、社員一人ひとりの「多様な個性」を活かすこと、特に「女性の活躍」が求められています。

「女性活躍推進法」は、単なる義務ではありません。あなたの会社を新しい成長へ導き、積極的にビジネスを動かす「攻めの戦略」です。

この記事では、なぜ今、女性活躍が重要なのか、そしてこの法律があなたの会社にどんな可能性をもたらすのかを、具体的なメリットや成功例、最新情報も交え、分かりやすくお伝えします。

なぜ今、女性活躍なのか?

日本は急速な人口減少に直面し、将来の労働力不足が喫緊の課題です。こうした状況で、多様化するニーズやグローバル化に対応し、企業の持続的な成長を実現するためには、多様な人材(ダイバーシティ)の確保が極めて重要であり、その中でも女性の活躍推進は特に注目されています。

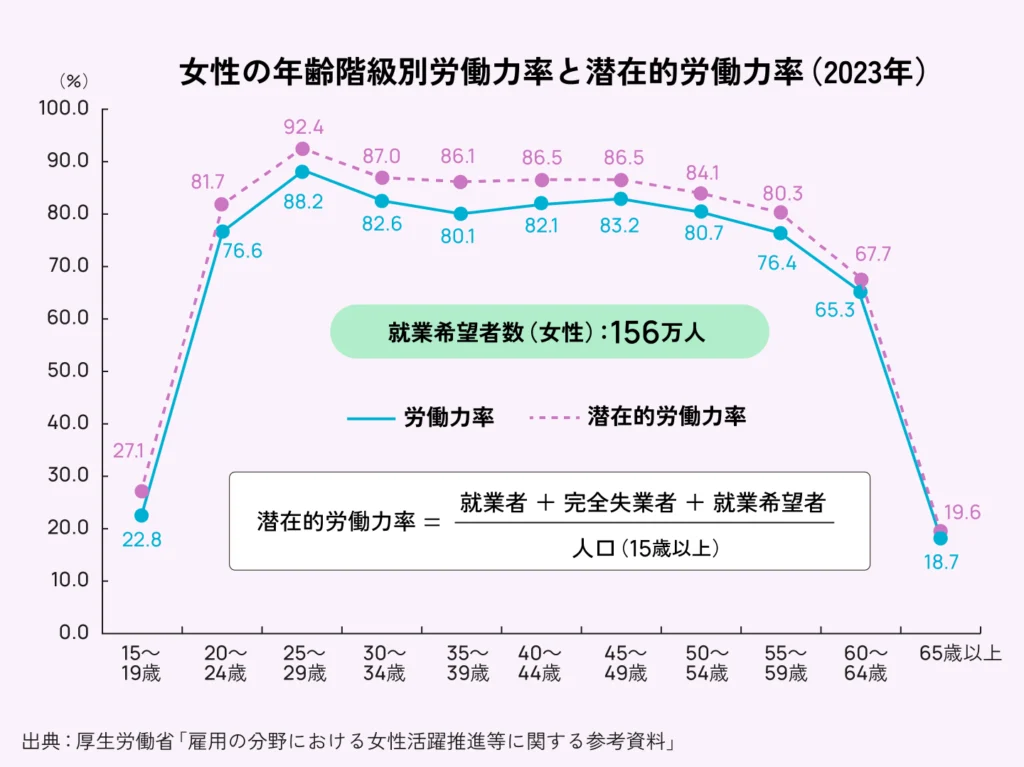

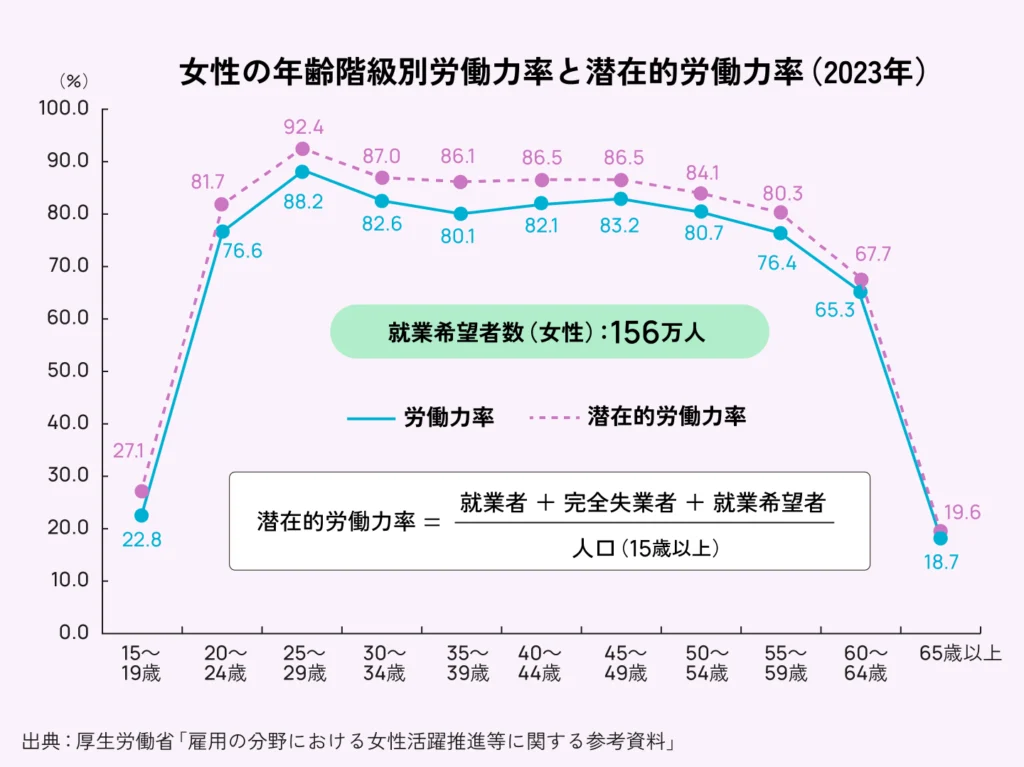

女性の就業率は上昇傾向にあるものの、厚生労働省の調査によると、約156万人の女性が就業を希望しながらも仕事に就けていません。また、第一子出産後も約7割の女性が就業を継続する一方で、就業継続を望みながらも離職せざるを得なかったケースも存在します。

さらに、出産・育児を経て再就職する際にはパートタイムとなることが多く、女性雇用者の約5割(53.2%)が非正規雇用である現状があります。

これらの状況から、女性がその能力を十分に発揮できる環境を整備することは、社会全体の活性化と企業の成長にとって喫緊の課題となっています。

「女性活躍推進法」は、2015年制定、2016年4月施行された法律で、単に女性を特別扱いするのではなく、「やる気のあるすべての女性が、性別に関わらず、それぞれの個性や能力を十分に発揮できる社会」を築くことをねらいとしています。

これは、国が推進する「ウィメノミクス」(女性の活躍で経済を活性化する考え方)の一環でもあります。

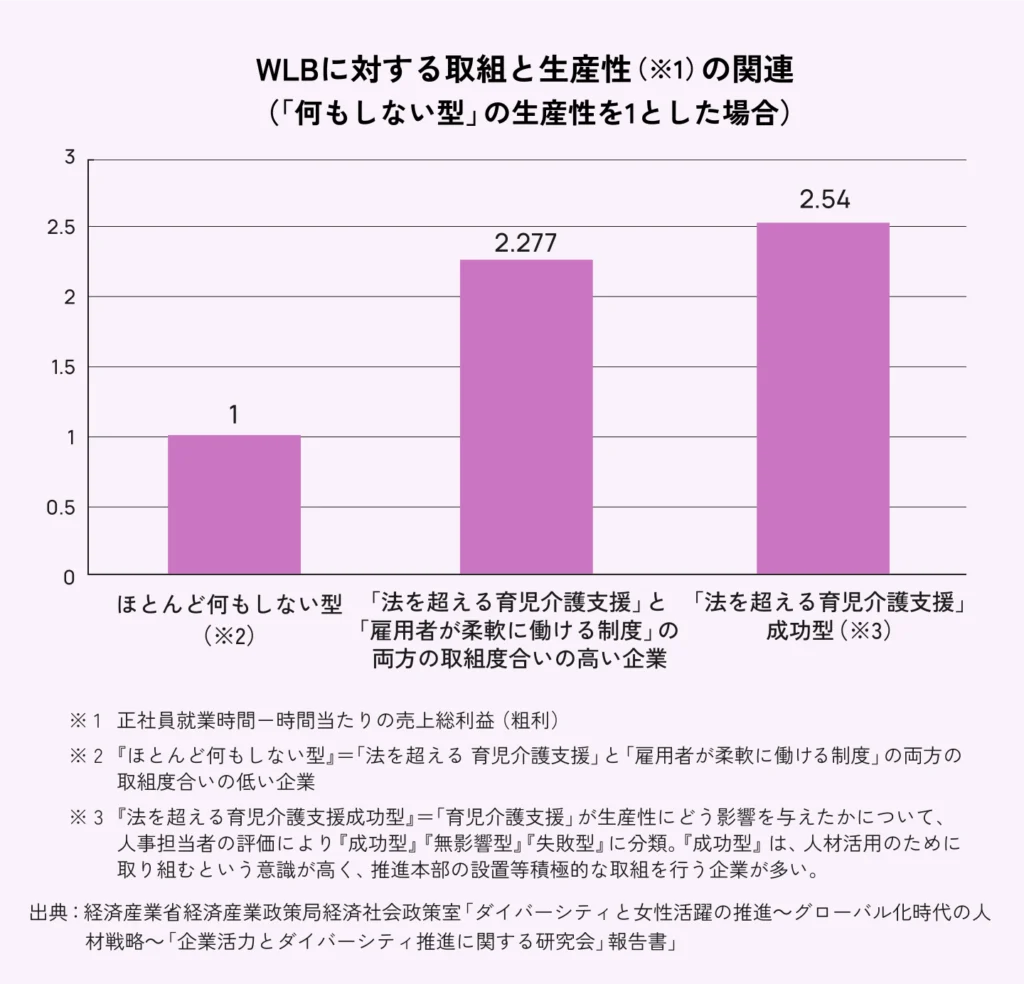

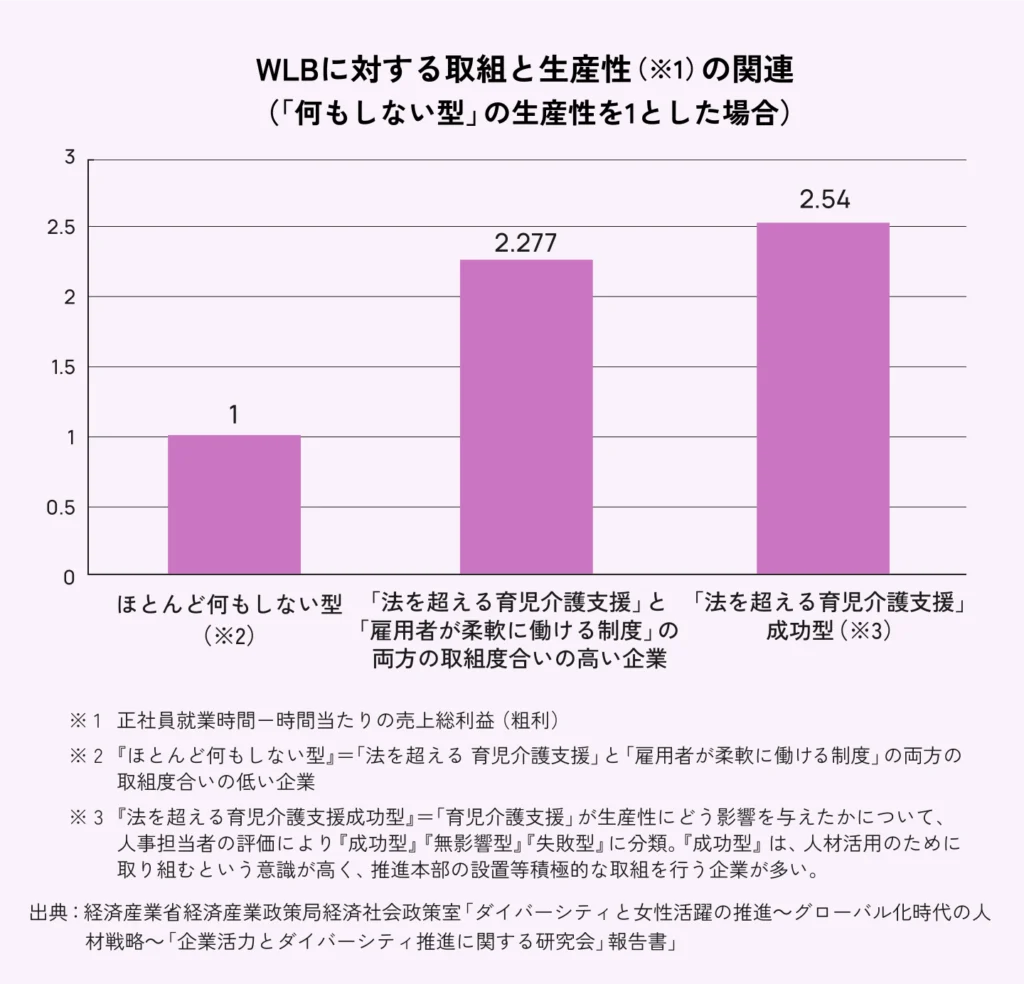

実際に、育児・介護支援や柔軟な働き方を導入する企業は、そうではない企業に比べて2倍生産性が高いという調査結果もあり、女性活躍推進が会社の生産性向上と利益増進に直結する可能性を秘めていることが示されています。

知っておきたい!女性活躍推進法の「今」と「これから」

「女性活躍推進法」は社会変化に合わせ進化してきました。特にここ数年の改正は、皆さんの会社に直接関係するものです。

進化する女性活躍推進法

2016年施行当初は社員301人以上の企業に行動計画作成・届出・情報公表が義務でしたが、取り組みを踏まえ法律が強化されています。2022年4月1日からは、社員101人以上の企業にも行動計画の作成・届出、女性活躍に関する情報公表が義務化され、100~299人企業の行動計画作成率は39%から約77%に増加しました(参考資料)

さらに、2022年7月8日からは、社員301人以上の企業を対象に「男女の賃金(給料)の差」の公表が必須になりました。

厚生労働省の「2024年賃金構造基本統計調査」によると、女性の月額賃金は男性の75.8%にとどまり、先進国と比較して男女間賃金差が依然として大きいため、この差を縮めることを目的に、企業は「男女の賃金の差異」を厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」や自社HP等で情報公表を必須としています(参考資料)。

2026年4月からの新しい改正が与える影響と企業に求められる対応

2026年4月1日以降に順次始まる法律の改正は、多くの会社にこれまでの取り組みの見直しと、より積極的な女性活躍推進を求めるでしょう。

主なポイントは次の通りです。

1.法律の有効期限が10年延長(~2036年3月31日まで)

2026年3月31日までとなっていた法律の有効期間が、10年延長されました。女性活躍推進は、今後も経営課題として位置づけられることになります。

2.公表義務の範囲拡大と内容強化

2026年4月1日以降、女性活躍推進法の改正により、情報公表義務が大幅に強化されます。現在従業員数301人以上の企業のみに義務付けられている「男女間賃金差異」の公表が101人以上の企業に拡大されるとともに、新たに「女性管理職比率」の公表も101人以上の企業で義務化されます。これにより、従業員数101人以上のすべての企業で両項目の情報公開が必須となります(従業員数100人以下の企業は引き続き努力義務)。これにより、特に中堅企業にも新たな対応負荷がかかり、企業間の比較が容易になることで社内改革のプレッシャーが高まるでしょう。従来は公表努力義務に留まっていた多くの中小企業も、具体的な数値改善を迫られます。2026年以降、各社でデータ整備や社内制度見直しが活発化し、人事労務分野でのDX(勤怠システム活用によるデータ収集など)も促進される可能性があります。

3.プラチナえるぼしの要件追加

行動計画に基づき女性活躍推進に取り組む優良企業は、厚生労働大臣から「えるぼし」認定を受けられます。

さらに、えるぼし認定企業の中でも特に優れた取り組みをする企業は、2020年新設の「プラチナえるぼし」認定を受けられます。取得は難しいですが、行動計画の策定・届出免除など、行政手続きが簡素化でき、取得のメリットも大きいです。

この中の「プラチナえるぼし」の認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることが追加されました(参考資料)。

現在、プラチナえるぼし認定を受けている企業も、認定を維持するために、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表することが要件となります(猶予期間あり)これらの義務化は、企業間の比較を容易にし、社会からの監視も厳しくなります。世界経済フォーラムの「ジェンダーギャップ指数2025」で日本は148カ国中118位と低く、特に経済・政治分野での男女差が大きいため、解消が急務です。しかし、これは情報を積極的に公開し改善努力を続ける企業が「成長が期待できる魅力的な会社」として評価され、優秀な人材確保や投資呼び込みにつながるチャンスでもあります。

女性活躍推進法における、一般企業が行うべき取り組みの流れ

社員101人以上の企業は、遅くとも2026年4月までに、賃金データや管理職登用状況を正確に把握し、公表準備を進める必要があります。情報集計・分析には時間がかかる場合もあるため、早めの計画が大切です。やるべき流れを確認しましょう。

🪜 ステップ1:まず自社の「今の状況」を知る

企業は「一般事業主行動計画」の作成・届出が求められます。これは、自社の女性活躍状況を調査・分析し、数値目標と達成のための取り組みをまとめた計画書です。 特に、以下の「基礎項目」に関する自社の活動状況を分析し、把握する必要があります。

【基礎項目】

1.採用した労働者に占める女性労働者の割合

2.男女の平均継続年数の差異

3.労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況

4.管理職に占める女性労働者の割合

計算方法など、詳しくは厚生労働省のマニュアルをご参照ください。

厚労省のページで、中小企業をはじめ、 簡易な要因分析ツールとして、「男女間賃金差異分析ツール」も公開されています(参照先)。

🪜 ステップ2:効果的な「情報発信」で会社の価値を高める

ステップ1で分析した自社の状況と課題を踏まえ、データを公表します。行動計画には、以下の要素を盛り込む必要があります。

計画期間:各事業主の実情に合わせて、おおむね2年から5年間に区切り、定期的に進捗を検証し、改定することが推奨されています。

数値目標:「①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」「②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに、それぞれひとつ以上の項目を選択し、関連する数値目標を設定します。

取組内容と実施時期: 設定した数値目標を達成するために、どのような取り組みをいつまでに実施するかを具体的に検討し、計画に盛り込みます。

🪜 ステップ3:行動計画の社内周知、公表

策定または変更した行動計画は、社内外に周知・公表する必要があります。

厚労省は、一般の求職者等から見て、男女の賃金の差異の情報がどこに掲載されているのかがわかるように「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページ等で情報公表を促しています。

なお、行動計画の策定・届出が義務となっている企業(101人以上企業)のうち、「女性の活躍推進企業データベース」へ女性の活躍状況を公表している企業数は25,815社(50.8%)、一般事業主行動計画を掲載している企業数 は30,293社(59.7%)となっています(令和6年3月末時点/出典)。

「プラチナえるぼし」認定企業の成功事例に学ぶ

女性の活躍推進に優れた企業に与えられる「えるぼし認定」は、全国で2,716社(うち3段階目1,859社、2段階目842社、1段階目14社)にのぼります。さらに、えるぼし認定企業の中でも特に優れた取り組みを行う企業は「プラチナえるぼし」認定を受けられ、現在56社がその栄誉を得ています(令和6年3月末時点/出典)。

以下に具体例を紹介します。

🏢 1:三井住友トラスト・ビジネスサービス

三井住友トラスト・ビジネスサービスは、社員の約9割が女性でありながら管理職に男性が多いという課題を抱えていました。しかし、研修の実施や短時間勤務制度の整備を通じて、女性管理職の割合を76.6%にまで向上させました。

特にチーム内における女性社員比率は93.0%、ユニットリーダー(係長級)に至っては100%を達成。この功績により「プラチナえるぼし」認定を受け、次世代の管理者候補となる女性ユニットリーダーも多数活躍しています。

出典:https://www.smtbs.jp/women/

🏢 2:名古屋眼鏡株式会社

名古屋眼鏡株式会社(社員約100名)は、出産での女性離職が多かった状況を改善するため、ノー残業デー、在宅勤務を導入、女性管理職登用プロジェクトを設置。結果、出産・育児・介護による離職率0%に成功し、女性管理職割合46.2%を達成。

東海三県初のプラチナえるぼし認定企業となりました。一人が複数の業務のスキルを持つため、急な欠員にも対応しやすくなったそうです。

出典:https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp69682/outline.html

🏢 3:千葉銀行

ちばぎん(千葉銀行)は、女性活躍推進において長年の実績と包括的な取り組みを持つ企業です。同行は、国内銀行で初めて女性を支店長に登用するなど、早くから女性活躍を推進してきました。現在も職員の4割以上を占める女性が高い意欲と能力を発揮できるよう、以下の具体的な施策を進めています。

数値目標と登用状況: 2026年7月までにリーダー職以上における女性比率を30%以上とする目標を掲げており、2023年7月時点では28.4%を達成しています。役員29名中4名(女性比率13.8%)、グループ会社役員でも15社中10名が女性と、広範囲で女性登用を進めています。

これらの取り組みが評価され、千葉銀行は2022年2月に銀行業界で初めて厚生労働大臣による優良認定マーク「プラチナえるぼし」の認定を受けています。

出典:https://www.chibabank.co.jp/company/info/diversity/002/

「プラチナえるぼし」認定企業の事例は、企業規模に関わらず、経営トップの強い意思と、社員の声に耳を傾ける柔軟な制度づくりが女性活躍推進成功に不可欠であることを示します。

女性活躍推進の「課題」と対策

女性活躍推進は多くの成果をもたらす一方で、実践にはいくつかの課題も存在します。これらの懸念に真摯に向き合うことが、真の活躍を促す鍵となります。

🙅 課題1: 「形ばかりで終わってしまう」という不安

現場からは「法律対応のためだけ」「実態が伴わない」といった声が聞かれることがあります。女性活躍推進が、単なる形式的な義務対応に終わってしまうのではないかという懸念です。

【対策】

経営層が「なぜ女性活躍が必要か」という明確なメッセージを伝え、その本気度を示すことが重要です。また、「多様な社員が働きやすい職場作り」という本来の目的を共有し、社員の声を取り入れながら、制度や取り組みを継続的に見直すPDCAサイクルを回し、実効性を高めていく必要があります。

🙅 課題2: 「女性ばかりズルい」という男性社員からの反発

「女性ばかり優遇されて逆差別ではないか」といった男性社員からの反発の声が出ることがあります。これにより、推進がスムーズに進まない可能性があります。

【対策】

「女性活躍推進は男性を含めた全ての社員のワークライフバランス改善につながる」ことを丁寧に伝え、相互理解を深めることが大切です。性別に基づく無意識の思い込みに気づきを促す「アンコンシャス・バイアス研修」の実施や、男性が育児休業を取りやすい環境を整備し、育児参加を促進することも有効です。

🙅 課題3: 数字目標の先にある「本当の活躍」が見えにくい

「女性管理職〇%」といった数値目標は重要ですが、それが目的化し、本来の「質の改善」や個々の女性の真の「活躍」がおろそかになるという指摘があります。

【対策】

管理職への登用は、責任と権限を伴う形で行い、登用された女性が能力を十分に発揮できるよう、メンター制度や研修を通じてキャリア形成を支援することが不可欠です。同時に、長時間労働など、女性が活躍しにくい根本原因に対処するため、働き方全体を見直し、職場環境を改善していく必要があります。

🙅 課題4: 複数の制度対応による「制度疲れ」

女性活躍推進法だけでなく、育児介護休業法対応やくるみん認定など、複数の制度対応が求められることで、担当者が疲弊し、取り組みが滞るケースが見られます。

【対策】

各制度をバラバラに捉えるのではなく、D&I(多様性を受け入れ、全員が活躍できる環境)を柱とした人材戦略全体として推進することで、効率化と相乗効果を生み出します。また、制度設計から社員の意見を取り入れ、定期的に見直し・改善することで、制度が形骸化することを防ぎ、現場に即した実効性のあるものにしていくことが重要です。

「女性活躍」と連動する国の政策

女性活躍推進は、少子高齢化が進む日本において、社会全体の課題である「少子化対策」や「働き方改革」と密接に連携し、さらに国の政策強化の動きと相まって、企業の経営戦略においてますます重要な位置を占めています。

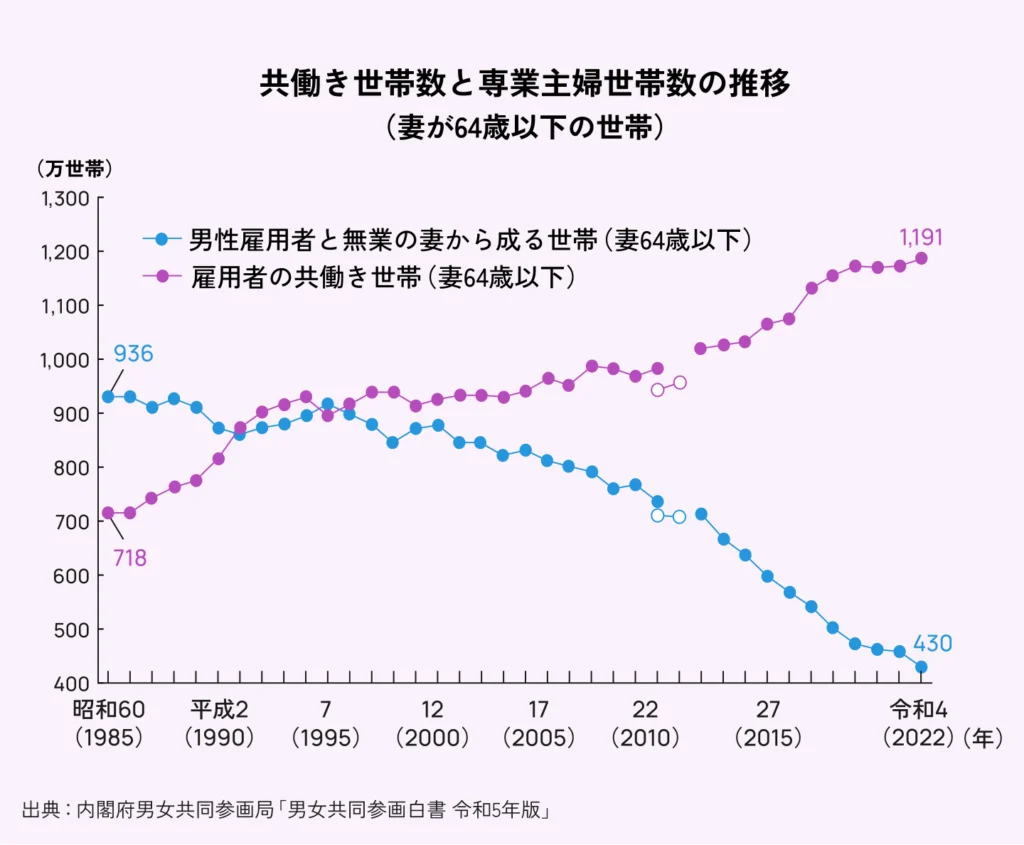

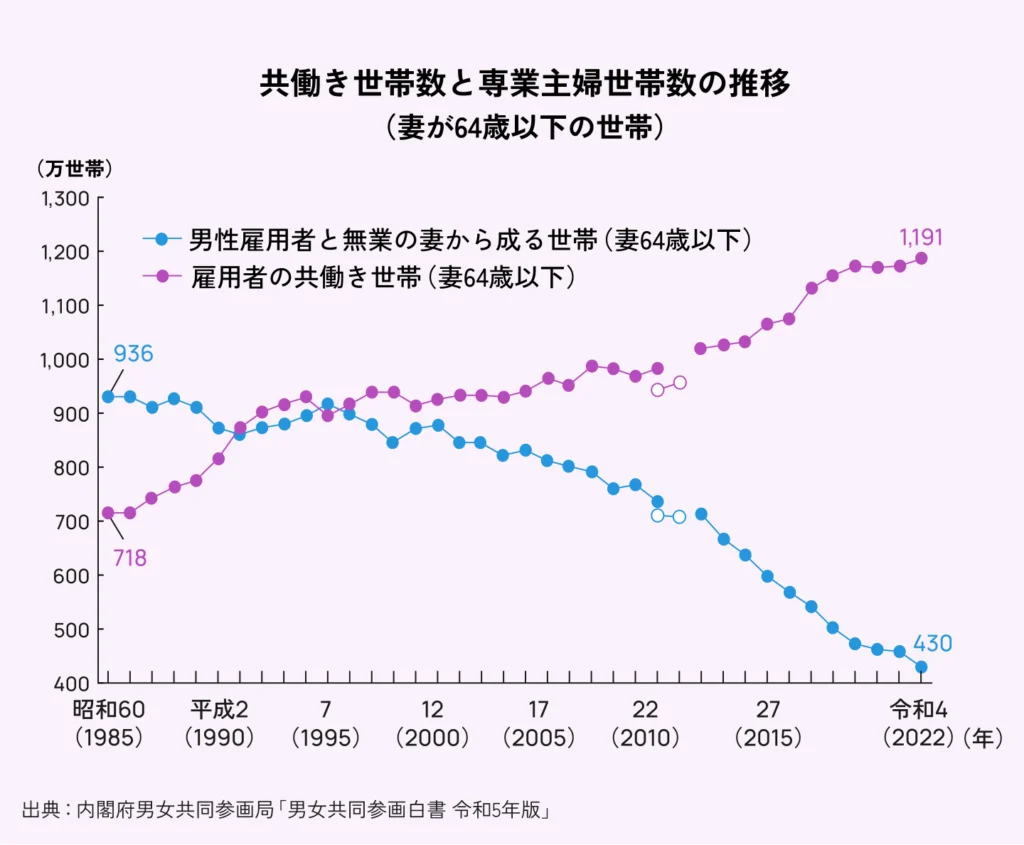

令和4年の時点で共働き世帯が専業主婦世帯の3倍近くとなり、若い世代の理想の働き方も「仕事と育児・家事を両立するコース」が主流である現在、女性がキャリアを継続できる支援は少子化抑制に不可欠です。

📌 少子化対策との連動強化

女性活躍推進は少子化対策とも表裏一体の関係にあります。政府も「女性の活躍促進と少子化対策を同時に進めるには、誰もが働きやすく子どもを産み育てやすい社会の構築が必要」と強調しています。

今後は男性の家庭進出促進(男性育休取得促進策や育児時間確保)、柔軟な働き方改革(テレワーク普及や残業削減)等を通じて、女性が出産・育児期もキャリアを中断しない環境づくりが一層重要になります。

次世代育成支援法(くるみん制度)とも連携し、企業には仕事と子育ての両立支援策の強化が求められ、既にプラチナくるみん取得企業は女性活躍と両輪で進めていますが、今後は仕事と家庭の統合的支援が企業評価の新常態となるでしょう。

📌 働き方改革との連携強化

「働き方改革」は、長時間労働の是正、柔軟な働き方(テレワーク、フレックスタイムなど)の普及、多様な人材が活躍できる公平な評価制度の構築などを目指すもので、女性活躍推進と不可分です。残業時間の削減や柔軟な勤務形態の導入は、女性だけでなく男性も含め、育児や介護と仕事の両立を容易にし、結果として女性がキャリアを継続しやすくなる環境を整えます。

このように、「働き方改革」は、女性活躍を支える土台として、少子化対策や個別の法改正と相乗効果を生み出し、より包括的な人材戦略の実現に貢献します。

📌 「年収の壁」の見直し

「年収の壁」とは、短時間労働者が収入に応じて社会保険料負担が生じ、手取り減少を避けるために就業時間を調整する現象です。この壁は、女性のキャリア形成を阻害し、企業の労働力確保にも影響を与えるため、女性活躍推進における重要な課題と認識されています。

政府による見直しが進められており、企業は従業員への情報提供や多様な勤務形態の導入を通じて、扶養制度に縛られずに働ける選択肢を提供することが、女性の能力を最大限に引き出す上で有効なアプローチとなります。

参考:厚生労働省: 年収の壁・支援強化パッケージ

📌 「育児介護休業法」の改正

一連の育児介護休業法の改正は、女性がキャリアを中断せずに働き続けられる環境を整備し、女性の活躍を後押しすることを主要な目的としています。「産後パパ育休」の創設や育児休業の分割取得、意向確認の義務化などは、男性の育児参加を促し、女性に偏りがちな育児負担を軽減することで、女性のキャリア継続を強力に支援します。また、子の看護等休暇や介護休暇の時間単位取得義務化も、仕事と家庭の両立をより柔軟にするものであり、これらは「女性活躍」のための重要な環境整備の一環と捉えられます。

📌 人的資本情報開示の潮流

2023年度から金融庁・東証の動きで人的資本に関する情報開示が本格化しています。女性活躍の定量データ(管理職比率、賃金差、離職率等)は、投資家向け報告の中でも重要な項目です。

2026年の法改正施行も相まって、各企業は統合報告書やサステナビリティ報告でこれら情報を積極的に発信していく必要があります。将来的には、女性活躍推進法による公表義務項目が有価証券報告書や年次報告の一部とみなされるくらい統合される可能性も高く、本制度の取組状況がそのまま企業の評価指標(KPI)となり、経営層のコミットメントがより強く問われるようになるでしょう。

📌 さらなる政策強化の可能性

2030年に向けた政府目標(指導的地位に占める女性比率30%など)を達成するため、今後一段踏み込んだ施策も検討されうる状況です。例えば企業への数値目標設定の義務化や、一定規模以上企業への女性役員の配置義務、男女間賃金差の是正計画提出義務などが議論される可能性も指摘されています。

実際、ILOや国連の勧告では日本に対しさらなる男女平等推進策の導入を求める声があり、国内でも有識者から「このままでは目標未達、より強制力ある措置が必要」との提言が出始めています。

企業はこうした流れを認識し、ダイバーシティ推進担当の設置や人材データの管理高度化など、2026年以降も進化する女性活躍推進施策に備える必要があります。

まとめ:女性活躍は、企業と社会の「明るい未来」への投資

「女性活躍推進法」は、単なる義務や負担ではなく、少子高齢化が進む日本において、会社が生き残り、成長するための「戦略的な投資」であり、「会社の魅力」そのものです。

2026年の法改正は、新たな対応を求めるものですが、同時に、自社の「人材」という大切な財産を見つめ直し、会社の価値を高める絶好の機会でもあります。

女性が輝き、能力を最大限に発揮できる職場は、男性にとっても多様な働き方を許容し、誰もが安心して長く働ける職場となるはずです。

なぜ今、女性活躍なのか?

日本は急速な人口減少に直面し、将来の労働力不足が喫緊の課題です。こうした状況で、多様化するニーズやグローバル化に対応し、企業の持続的な成長を実現するためには、多様な人材(ダイバーシティ)の確保が極めて重要であり、その中でも女性の活躍推進は特に注目されています。

女性の就業率は上昇傾向にあるものの、厚生労働省の調査によると、約156万人の女性が就業を希望しながらも仕事に就けていません。また、第一子出産後も約7割の女性が就業を継続する一方で、就業継続を望みながらも離職せざるを得なかったケースも存在します。

さらに、出産・育児を経て再就職する際にはパートタイムとなることが多く、女性雇用者の約5割(53.2%)が非正規雇用である現状があります。

これらの状況から、女性がその能力を十分に発揮できる環境を整備することは、社会全体の活性化と企業の成長にとって喫緊の課題となっています。

「女性活躍推進法」は、2015年制定、2016年4月施行された法律で、単に女性を特別扱いするのではなく、「やる気のあるすべての女性が、性別に関わらず、それぞれの個性や能力を十分に発揮できる社会」を築くことをねらいとしています。

これは、国が推進する「ウィメノミクス」(女性の活躍で経済を活性化する考え方)の一環でもあります。

実際に、育児・介護支援や柔軟な働き方を導入する企業は、そうではない企業に比べて2倍生産性が高いという調査結果もあり、女性活躍推進が会社の生産性向上と利益増進に直結する可能性を秘めていることが示されています。

知っておきたい!女性活躍推進法の「今」と「これから」

「女性活躍推進法」は社会変化に合わせ進化してきました。特にここ数年の改正は、皆さんの会社に直接関係するものです。

進化する女性活躍推進法

2016年施行当初は社員301人以上の企業に行動計画作成・届出・情報公表が義務でしたが、取り組みを踏まえ法律が強化されています。2022年4月1日からは、社員101人以上の企業にも行動計画の作成・届出、女性活躍に関する情報公表が義務化され、100~299人企業の行動計画作成率は39%から約77%に増加しました(参考資料)

さらに、2022年7月8日からは、社員301人以上の企業を対象に「男女の賃金(給料)の差」の公表が必須になりました。

厚生労働省の「2024年賃金構造基本統計調査」によると、女性の月額賃金は男性の75.8%にとどまり、先進国と比較して男女間賃金差が依然として大きいため、この差を縮めることを目的に、企業は「男女の賃金の差異」を厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」や自社HP等で情報公表を必須としています(参考資料)。

2026年4月からの新しい改正が与える影響と企業に求められる対応

2026年4月1日以降に順次始まる法律の改正は、多くの会社にこれまでの取り組みの見直しと、より積極的な女性活躍推進を求めるでしょう。

主なポイントは次の通りです。

1.法律の有効期限が10年延長(~2036年3月31日まで)

2026年3月31日までとなっていた法律の有効期間が、10年延長されました。女性活躍推進は、今後も経営課題として位置づけられることになります。

2.公表義務の範囲拡大と内容強化

2026年4月1日以降、女性活躍推進法の改正により、情報公表義務が大幅に強化されます。現在従業員数301人以上の企業のみに義務付けられている「男女間賃金差異」の公表が101人以上の企業に拡大されるとともに、新たに「女性管理職比率」の公表も101人以上の企業で義務化されます。これにより、従業員数101人以上のすべての企業で両項目の情報公開が必須となります(従業員数100人以下の企業は引き続き努力義務)。これにより、特に中堅企業にも新たな対応負荷がかかり、企業間の比較が容易になることで社内改革のプレッシャーが高まるでしょう。従来は公表努力義務に留まっていた多くの中小企業も、具体的な数値改善を迫られます。2026年以降、各社でデータ整備や社内制度見直しが活発化し、人事労務分野でのDX(勤怠システム活用によるデータ収集など)も促進される可能性があります。

3.プラチナえるぼしの要件追加

行動計画に基づき女性活躍推進に取り組む優良企業は、厚生労働大臣から「えるぼし」認定を受けられます。

さらに、えるぼし認定企業の中でも特に優れた取り組みをする企業は、2020年新設の「プラチナえるぼし」認定を受けられます。取得は難しいですが、行動計画の策定・届出免除など、行政手続きが簡素化でき、取得のメリットも大きいです。

この中の「プラチナえるぼし」の認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることが追加されました(参考資料)。

現在、プラチナえるぼし認定を受けている企業も、認定を維持するために、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表することが要件となります(猶予期間あり)これらの義務化は、企業間の比較を容易にし、社会からの監視も厳しくなります。世界経済フォーラムの「ジェンダーギャップ指数2025」で日本は148カ国中118位と低く、特に経済・政治分野での男女差が大きいため、解消が急務です。しかし、これは情報を積極的に公開し改善努力を続ける企業が「成長が期待できる魅力的な会社」として評価され、優秀な人材確保や投資呼び込みにつながるチャンスでもあります。

女性活躍推進法における、一般企業が行うべき取り組みの流れ

社員101人以上の企業は、遅くとも2026年4月までに、賃金データや管理職登用状況を正確に把握し、公表準備を進める必要があります。情報集計・分析には時間がかかる場合もあるため、早めの計画が大切です。やるべき流れを確認しましょう。

🪜 ステップ1:まず自社の「今の状況」を知る

企業は「一般事業主行動計画」の作成・届出が求められます。これは、自社の女性活躍状況を調査・分析し、数値目標と達成のための取り組みをまとめた計画書です。 特に、以下の「基礎項目」に関する自社の活動状況を分析し、把握する必要があります。

【基礎項目】

1.採用した労働者に占める女性労働者の割合

2.男女の平均継続年数の差異

3.労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況

4.管理職に占める女性労働者の割合

計算方法など、詳しくは厚生労働省のマニュアルをご参照ください。

厚労省のページで、中小企業をはじめ、 簡易な要因分析ツールとして、「男女間賃金差異分析ツール」も公開されています(参照先)。

🪜 ステップ2:効果的な「情報発信」で会社の価値を高める

ステップ1で分析した自社の状況と課題を踏まえ、データを公表します。行動計画には、以下の要素を盛り込む必要があります。

計画期間:各事業主の実情に合わせて、おおむね2年から5年間に区切り、定期的に進捗を検証し、改定することが推奨されています。

数値目標:「①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」「②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の区分ごとに、それぞれひとつ以上の項目を選択し、関連する数値目標を設定します。

取組内容と実施時期: 設定した数値目標を達成するために、どのような取り組みをいつまでに実施するかを具体的に検討し、計画に盛り込みます。

🪜 ステップ3:行動計画の社内周知、公表

策定または変更した行動計画は、社内外に周知・公表する必要があります。

厚労省は、一般の求職者等から見て、男女の賃金の差異の情報がどこに掲載されているのかがわかるように「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページ等で情報公表を促しています。

なお、行動計画の策定・届出が義務となっている企業(101人以上企業)のうち、「女性の活躍推進企業データベース」へ女性の活躍状況を公表している企業数は25,815社(50.8%)、一般事業主行動計画を掲載している企業数 は30,293社(59.7%)となっています(令和6年3月末時点/出典)。

「プラチナえるぼし」認定企業の成功事例に学ぶ

女性の活躍推進に優れた企業に与えられる「えるぼし認定」は、全国で2,716社(うち3段階目1,859社、2段階目842社、1段階目14社)にのぼります。さらに、えるぼし認定企業の中でも特に優れた取り組みを行う企業は「プラチナえるぼし」認定を受けられ、現在56社がその栄誉を得ています(令和6年3月末時点/出典)。

以下に具体例を紹介します。

🏢 1:三井住友トラスト・ビジネスサービス

三井住友トラスト・ビジネスサービスは、社員の約9割が女性でありながら管理職に男性が多いという課題を抱えていました。しかし、研修の実施や短時間勤務制度の整備を通じて、女性管理職の割合を76.6%にまで向上させました。

特にチーム内における女性社員比率は93.0%、ユニットリーダー(係長級)に至っては100%を達成。この功績により「プラチナえるぼし」認定を受け、次世代の管理者候補となる女性ユニットリーダーも多数活躍しています。

出典:https://www.smtbs.jp/women/

🏢 2:名古屋眼鏡株式会社

名古屋眼鏡株式会社(社員約100名)は、出産での女性離職が多かった状況を改善するため、ノー残業デー、在宅勤務を導入、女性管理職登用プロジェクトを設置。結果、出産・育児・介護による離職率0%に成功し、女性管理職割合46.2%を達成。

東海三県初のプラチナえるぼし認定企業となりました。一人が複数の業務のスキルを持つため、急な欠員にも対応しやすくなったそうです。

出典:https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp69682/outline.html

🏢 3:千葉銀行

ちばぎん(千葉銀行)は、女性活躍推進において長年の実績と包括的な取り組みを持つ企業です。同行は、国内銀行で初めて女性を支店長に登用するなど、早くから女性活躍を推進してきました。現在も職員の4割以上を占める女性が高い意欲と能力を発揮できるよう、以下の具体的な施策を進めています。

数値目標と登用状況: 2026年7月までにリーダー職以上における女性比率を30%以上とする目標を掲げており、2023年7月時点では28.4%を達成しています。役員29名中4名(女性比率13.8%)、グループ会社役員でも15社中10名が女性と、広範囲で女性登用を進めています。

これらの取り組みが評価され、千葉銀行は2022年2月に銀行業界で初めて厚生労働大臣による優良認定マーク「プラチナえるぼし」の認定を受けています。

出典:https://www.chibabank.co.jp/company/info/diversity/002/

「プラチナえるぼし」認定企業の事例は、企業規模に関わらず、経営トップの強い意思と、社員の声に耳を傾ける柔軟な制度づくりが女性活躍推進成功に不可欠であることを示します。

女性活躍推進の「課題」と対策

女性活躍推進は多くの成果をもたらす一方で、実践にはいくつかの課題も存在します。これらの懸念に真摯に向き合うことが、真の活躍を促す鍵となります。

🙅 課題1: 「形ばかりで終わってしまう」という不安

現場からは「法律対応のためだけ」「実態が伴わない」といった声が聞かれることがあります。女性活躍推進が、単なる形式的な義務対応に終わってしまうのではないかという懸念です。

【対策】

経営層が「なぜ女性活躍が必要か」という明確なメッセージを伝え、その本気度を示すことが重要です。また、「多様な社員が働きやすい職場作り」という本来の目的を共有し、社員の声を取り入れながら、制度や取り組みを継続的に見直すPDCAサイクルを回し、実効性を高めていく必要があります。

🙅 課題2: 「女性ばかりズルい」という男性社員からの反発

「女性ばかり優遇されて逆差別ではないか」といった男性社員からの反発の声が出ることがあります。これにより、推進がスムーズに進まない可能性があります。

【対策】

「女性活躍推進は男性を含めた全ての社員のワークライフバランス改善につながる」ことを丁寧に伝え、相互理解を深めることが大切です。性別に基づく無意識の思い込みに気づきを促す「アンコンシャス・バイアス研修」の実施や、男性が育児休業を取りやすい環境を整備し、育児参加を促進することも有効です。

🙅 課題3: 数字目標の先にある「本当の活躍」が見えにくい

「女性管理職〇%」といった数値目標は重要ですが、それが目的化し、本来の「質の改善」や個々の女性の真の「活躍」がおろそかになるという指摘があります。

【対策】

管理職への登用は、責任と権限を伴う形で行い、登用された女性が能力を十分に発揮できるよう、メンター制度や研修を通じてキャリア形成を支援することが不可欠です。同時に、長時間労働など、女性が活躍しにくい根本原因に対処するため、働き方全体を見直し、職場環境を改善していく必要があります。

🙅 課題4: 複数の制度対応による「制度疲れ」

女性活躍推進法だけでなく、育児介護休業法対応やくるみん認定など、複数の制度対応が求められることで、担当者が疲弊し、取り組みが滞るケースが見られます。

【対策】

各制度をバラバラに捉えるのではなく、D&I(多様性を受け入れ、全員が活躍できる環境)を柱とした人材戦略全体として推進することで、効率化と相乗効果を生み出します。また、制度設計から社員の意見を取り入れ、定期的に見直し・改善することで、制度が形骸化することを防ぎ、現場に即した実効性のあるものにしていくことが重要です。

「女性活躍」と連動する国の政策

女性活躍推進は、少子高齢化が進む日本において、社会全体の課題である「少子化対策」や「働き方改革」と密接に連携し、さらに国の政策強化の動きと相まって、企業の経営戦略においてますます重要な位置を占めています。

令和4年の時点で共働き世帯が専業主婦世帯の3倍近くとなり、若い世代の理想の働き方も「仕事と育児・家事を両立するコース」が主流である現在、女性がキャリアを継続できる支援は少子化抑制に不可欠です。

📌 少子化対策との連動強化

女性活躍推進は少子化対策とも表裏一体の関係にあります。政府も「女性の活躍促進と少子化対策を同時に進めるには、誰もが働きやすく子どもを産み育てやすい社会の構築が必要」と強調しています。

今後は男性の家庭進出促進(男性育休取得促進策や育児時間確保)、柔軟な働き方改革(テレワーク普及や残業削減)等を通じて、女性が出産・育児期もキャリアを中断しない環境づくりが一層重要になります。

次世代育成支援法(くるみん制度)とも連携し、企業には仕事と子育ての両立支援策の強化が求められ、既にプラチナくるみん取得企業は女性活躍と両輪で進めていますが、今後は仕事と家庭の統合的支援が企業評価の新常態となるでしょう。

📌 働き方改革との連携強化

「働き方改革」は、長時間労働の是正、柔軟な働き方(テレワーク、フレックスタイムなど)の普及、多様な人材が活躍できる公平な評価制度の構築などを目指すもので、女性活躍推進と不可分です。残業時間の削減や柔軟な勤務形態の導入は、女性だけでなく男性も含め、育児や介護と仕事の両立を容易にし、結果として女性がキャリアを継続しやすくなる環境を整えます。

このように、「働き方改革」は、女性活躍を支える土台として、少子化対策や個別の法改正と相乗効果を生み出し、より包括的な人材戦略の実現に貢献します。

📌 「年収の壁」の見直し

「年収の壁」とは、短時間労働者が収入に応じて社会保険料負担が生じ、手取り減少を避けるために就業時間を調整する現象です。この壁は、女性のキャリア形成を阻害し、企業の労働力確保にも影響を与えるため、女性活躍推進における重要な課題と認識されています。

政府による見直しが進められており、企業は従業員への情報提供や多様な勤務形態の導入を通じて、扶養制度に縛られずに働ける選択肢を提供することが、女性の能力を最大限に引き出す上で有効なアプローチとなります。

参考:厚生労働省: 年収の壁・支援強化パッケージ

📌 「育児介護休業法」の改正

一連の育児介護休業法の改正は、女性がキャリアを中断せずに働き続けられる環境を整備し、女性の活躍を後押しすることを主要な目的としています。「産後パパ育休」の創設や育児休業の分割取得、意向確認の義務化などは、男性の育児参加を促し、女性に偏りがちな育児負担を軽減することで、女性のキャリア継続を強力に支援します。また、子の看護等休暇や介護休暇の時間単位取得義務化も、仕事と家庭の両立をより柔軟にするものであり、これらは「女性活躍」のための重要な環境整備の一環と捉えられます。

📌 人的資本情報開示の潮流

2023年度から金融庁・東証の動きで人的資本に関する情報開示が本格化しています。女性活躍の定量データ(管理職比率、賃金差、離職率等)は、投資家向け報告の中でも重要な項目です。

2026年の法改正施行も相まって、各企業は統合報告書やサステナビリティ報告でこれら情報を積極的に発信していく必要があります。将来的には、女性活躍推進法による公表義務項目が有価証券報告書や年次報告の一部とみなされるくらい統合される可能性も高く、本制度の取組状況がそのまま企業の評価指標(KPI)となり、経営層のコミットメントがより強く問われるようになるでしょう。

📌 さらなる政策強化の可能性

2030年に向けた政府目標(指導的地位に占める女性比率30%など)を達成するため、今後一段踏み込んだ施策も検討されうる状況です。例えば企業への数値目標設定の義務化や、一定規模以上企業への女性役員の配置義務、男女間賃金差の是正計画提出義務などが議論される可能性も指摘されています。

実際、ILOや国連の勧告では日本に対しさらなる男女平等推進策の導入を求める声があり、国内でも有識者から「このままでは目標未達、より強制力ある措置が必要」との提言が出始めています。

企業はこうした流れを認識し、ダイバーシティ推進担当の設置や人材データの管理高度化など、2026年以降も進化する女性活躍推進施策に備える必要があります。

まとめ:女性活躍は、企業と社会の「明るい未来」への投資

「女性活躍推進法」は、単なる義務や負担ではなく、少子高齢化が進む日本において、会社が生き残り、成長するための「戦略的な投資」であり、「会社の魅力」そのものです。

2026年の法改正は、新たな対応を求めるものですが、同時に、自社の「人材」という大切な財産を見つめ直し、会社の価値を高める絶好の機会でもあります。

女性が輝き、能力を最大限に発揮できる職場は、男性にとっても多様な働き方を許容し、誰もが安心して長く働ける職場となるはずです。