組織を動かす

-

【注目】次世代雇用「スキル型」は日本に広がるのか

ここ数年、人事の世界で話題に上がっているのが「スキル型」雇用。 これは米国で「現行制度の限界」という課題に対して生まれてきたもの。現行制度とは、日本で言うところの「ジョブ型」雇用。日本で広がっているジョブ型が米国では時代遅れだというのです。 ジョブ(職務や職責)ではなく、スキル(知識や業務遂行力)に根差したスキル型とは一体何か。また、日本に定着している職能資格制度と何が異なるのか。 人事の世界で長くコンサルティングに携わっているPwCコンサルティングのディレクター、加藤守和氏へのインタビュー中編では、日本でスキル型が広がる可能性について伺いました。 一人では全組織を動かす2025/06/12

-

互いに“ちょうどいい”距離感とは? 年下の上司と良いチームを築く方法

かつての部下が、ある日突然自分の上司になる。そんな場面に戸惑いを覚える人もいるだろう。とはいえ、それは多様な世代が働く組織の中ではごく自然なことだ。「年上部下」としてどうふるまえば、年下上司との信頼関係を築き、健全なチームを育むことができるのか。本稿では、そのヒントを探っていく。 「やりにくい」は、自分のふるまいから生まれる 年下の社員が、自分の上司になるとき——。その可能性はあると理解していても、実際にその瞬間を迎えると、どこか無力感のような感情が芽生える人もいるだろう。だが、こうした状況を何度か経験するうちに、年下上司にもさまざまなタイプがあることに気づいていく。 たと組織を動かす2025/06/10

-

やりたいことが見つからない……自分のキャリアを探すために上司を巻き込む方法

やりたいことが明確でない若手社員にとって、キャリア面談は気まずく、時にプレッシャーにもなる。しかし、そのモヤモヤこそがキャリアを描く出発点だ。本稿では、キャリアに悩む若手社員に向けて、上司との対話を活用して自分の軸を見つけ、「なりたいキャリア」を見つける方法を紹介する。 キャリア面談が投げかける問いに、どう向き合うか 「次は何がしたいのか?」「どんなキャリアを歩んでいきたいのか?」——。キャリア面談で上司からこう問われ、戸惑った経験のある人は少なくないだろう。 たまたま配属された部署で懸命に働く日々。しかし、それだけでは不十分なのか?という疑問が頭をよぎるのも無理はない。上組織を動かす2025/06/10

-

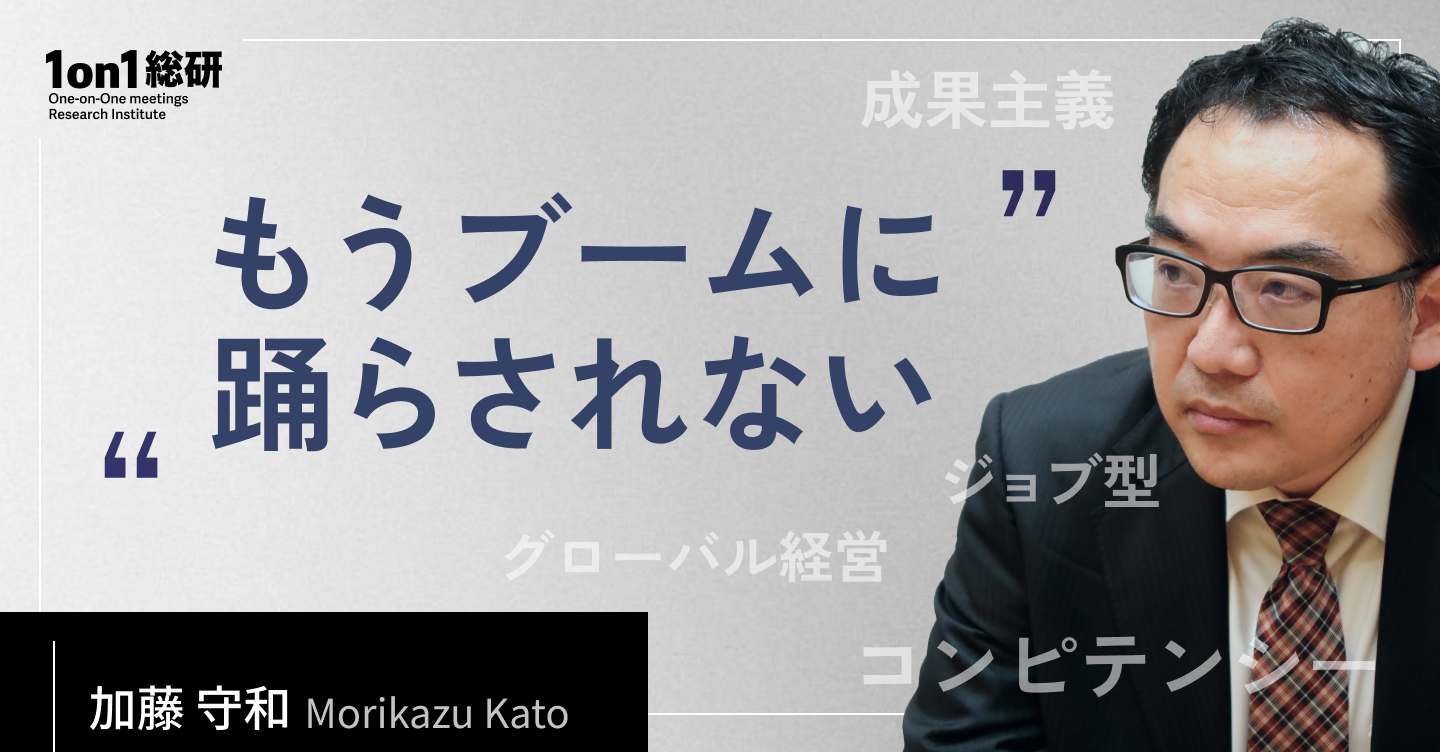

人事バズワード30年史を紐解く、日本型雇用の向かう先

新卒一括採用、年功序列、終身雇用など日本の伝統的雇用慣行が崩れ、代わりにジョブ型雇用が広がるなど、日本の人事制度も大きな転換点を迎えています。 とはいえ、多くの人はご存じでしょう。日本では昔から成果主義のようなブームが幾度も訪れては頓挫していった”黒歴史”があることを。 とりわけ人事の領域では、センセーショナルな「バズワード」が生まれ、数年経つと今度は別のブームに移り変わるということが繰り返されてきました。 その一因として人事は、個人のキャリアや働き方、評価、昇進、そして給料に影響を及ぼす身近なテーマ。それだけにバズワードとして世の中に広がりやすい側面があるのでしょう。組織を動かす2025/06/10

-

【徹底解説】OKRが企業にもたらすメリットとは? KPI、MBO、KGIとの違いも紹介

変化の激しい現代。誰もが同じことを、同じように行い、決められたルーティンワークを時間通りにこなしているだけでは、企業の競争力を保つことは難しくなっています。 これからの時代に求められるのは、「時間ではなく成果で評価する」「組織の命令に従わせるのではなく、個人のアイデアや独自性を尊重する」といった、新しい人材マネジメントのあり方です。 そこで注目されるのが、シリコンバレー発の目標管理手法であるOKR(Objectives and Key Results)です。 この記事では、OKRの基本的な仕組みや運用方法、そしてよくある失敗とその防ぎ方までを詳しく解説します。社員一人ひとり組織を動かす2025/06/09

-

【実例】カインズに学ぶ、自律する組織の作り方

古今東西、ビジネスパーソンの関心ごとであり続ける組織変革。 前回に引き続き、ライフネット生命保険、カインズ、ブレインパッドの人事トップとして組織変革を主導してきた西田政之氏にインタビューし、昨今求められる組織変革の要諦に迫ります。 今回紹介するのが、西田氏が取り組んだカインズでの組織変革の具体的な内容。加えて、今ホットな安斎勇樹氏の書籍『冒険する組織のつくりかた』(テオリア)のフレームワークを使って、カインズの組織変革を整理します。 2025年6月11日付でYKK APの専務執行役員兼CHROに就任予定の西田氏は、金融の営業畑などを経て人事畑に”ジョブチェンジ”し、プロCH組織を動かす2025/06/05

-

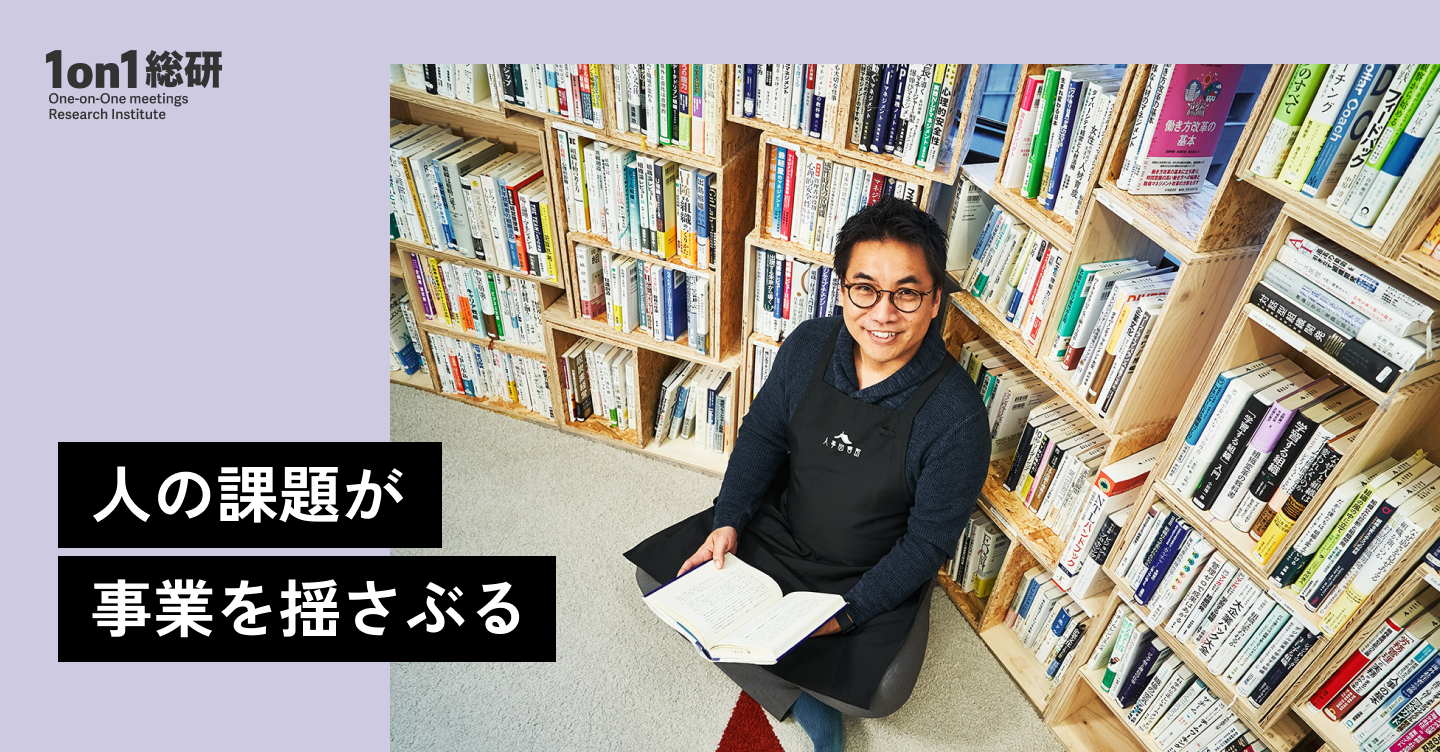

「組織を考え抜く人」が会社を救う——人事図書館・吉田館長が語るAI時代に必要な人事の本質

人材獲得競争が激化する今、企業の成長を左右するのは「人」への深い理解と組織作りだ。従来の人事部を超えた「人事のプロ」とは何か。96個ものバンドを組んだ経験からグループ論や組織論の面白さに目覚め、500社以上の企業支援を経て「人事図書館」を開設した吉田洋介氏が語る、AI時代の人事の本質と対話の力。 吉田 洋介(よしだ・ようすけ)人事図書館 館長2007年立命館大学大学院政策科学研究科卒業。新卒でリクルートマネジメントソリューションズ入社。組織人事支援として国内外500社以上の採用、人材開発、組織開発、人事制度等に関わり、支社長・事業責任者等を歴任。2021年に独立し株式会社Trustyy組織を動かす2025/05/28

-

【保存版】リスキリング徹底ガイド。DX時代に必須のスキルと助成金活用法

はじめに 近年、「リスキリング」という言葉がビジネスシーンで大きな注目を集めています。急速な技術革新やデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展、社会構造の変化に伴い、企業も個人も新しいスキルを身につける必要性が高まっているためです。リスキリングは単なるスキルの獲得だけでなく、既存の働き方や学び方を見直すきっかけにもなります。 本記事では、リスキリングの基本的な概念から導入のメリット、活用できる補助金・助成金等を体系立ててわかりやすく解説します。ぜひ、自社の成長戦略として、リスキリングをどのように進めていくかのヒントをつかんでください。 リスキリングとは? 📕リス組織を動かす2025/05/28

-

「その会議、本当に必要?」世界のトップ企業に学ぶマネジャー主導の会議革命

就業時間はほぼ会議漬け、自分の作業時間は残業時間のみ……。あなたは会議の数に埋もれて溺れていないだろうか。「会議疲れ」は現代のビジネスパーソンを蝕む最大の生産性キラーだ。しかしグローバル企業は革命を起こしている——2枚のピザ理論、ノーミーティングデー、会議費用の可視化。今こそ知るべき、世界が実践する「会議の最適化」戦略と、管理職が今日から使える現場の知恵を徹底解説する。 会議には五つの顔がある 「会議が多い……」と嘆く管理職は多い。ただ、この課題はグローバルレベルで工夫と改善が進められている。今回は、「会議」についての事例と考察を交えて、最高のパフォーマンスを生む会議を考えていき組織を動かす2025/05/26

-

「従業員エンゲージメントは企業価値にどう効くか?」──データで探る“人的資本経営”のリアル

2023 年から企業の「人的資本」について、有価証券報告書において一部項目の開示が義務化された。有価証券報告書や統合報告書には「従業員エンゲージメント」という指標が躍るが、実態は「スコアを載せて終わり」が大半だ。今回は、エンゲージメントスコアと企業価値の相関に注目。大和総研の「人的資本経営と従業員エンゲージメント 従業員エンゲージメントの開示から企業価値との関係を探る」のレポートから、エンゲージメントと企業価値の関係性を考える。 エンゲージメントスコアの開示は進んだが…… 人的資本経営に関する「伊藤レポート」を経済産業省が公表したのは2020年9月のこと。2023年の人的資本開示組織を動かす2025/05/26

-

組織を変える「エンパワーメント」実践ガイド──自律と支援が人材を伸ばす理由

長引く不況や深刻化する人手不足を背景に、「限られた人員でいかに成果を上げるか?」が企業の共通課題となっています。その解決に向けて注目されているのが「エンパワーメント」という考え方です。 組織行動論や経営学では、権限委譲・意思決定の分権化によって従業員のモチベーションやパフォーマンスを向上させるエンパワーメントの効果が議論されています。 本稿では、組織のメンバーが自律的に行動し潜在能力を最大限に発揮できる環境づくりを通じて、個々の生産性向上と組織全体の活性化を実現する「エンパワーメント」の実践方法や効果について掘り下げていきます。 エンパワーメントの定義とは? 「エンパ組織を動かす2025/05/26

-

【徹底解説】「健康経営」に取り組む真のメリットとは?

少子高齢化で人手不足が叫ばれる昨今。コストをかけて採用したり、時間をかけて教育したりした従業員が、心身を病んで離職してしまうのは、会社にとって大きな損失となります。そこで、従業員の健康に投資するという「健康経営」の視点が、企業の生産性やブランド力を高める新たな鍵として、注目を集めています。本稿では、健康経営の基本から優良法人認定の仕組み、実践事例、導入ステップまでをわかりやすく整理しました。自社で取り組むためのヒントとしてご活用ください。 1. 健康経営とは? 健康経営の定義 「健康経営」とは、従業員の健康を“コスト”ではなく“投資”ととらえ、経営の一環として積極的に取り組織を動かす2025/05/22

おすすめ記事

-

個人と組織の成長が加速。マネジャーのための「1on1完全ガイド」

1on1実践2025/03/26

-

「成長意欲ゼロ」が「組織の主力」へ! 若手を劇的に変える上司の"質問力"の正体

組織を動かす2025/03/17

-

【入門】1on1が「空回り」している人が最初に知るべきこと

1on1実践2025/03/13

-

「やりたいことがない」部下が変わる ―― 上司のための戦略的キャリア開発術

組織を動かす2025/03/07

-

「キャリアは会社任せ」からの脱却――部下が主体的に考える組織づくりの処方箋

組織を動かす2025/03/07

-

パワーバランス激変時代の新人マネジメント "for you"が築く上司と部下の新たな関係

組織を動かす2025/03/07

タグ