【徹底解説】「健康経営」に取り組む真のメリットとは?

少子高齢化で人手不足が叫ばれる昨今。コストをかけて採用したり、時間をかけて教育したりした従業員が、心身を病んで離職してしまうのは、会社にとって大きな損失となります。そこで、従業員の健康に投資するという「健康経営」の視点が、企業の生産性やブランド力を高める新たな鍵として、注目を集めています。

本稿では、健康経営の基本から優良法人認定の仕組み、実践事例、導入ステップまでをわかりやすく整理しました。自社で取り組むためのヒントとしてご活用ください。

1. 健康経営とは?

健康経営の定義

「健康経営」とは、従業員の健康を“コスト”ではなく“投資”ととらえ、経営の一環として積極的に取り組む考え方です。会社の理念に沿って健康づくりを進めることで、社員の活力や生産性が高まり、結果的に組織全体のパフォーマンスや企業価値の向上にもつながります。

この健康経営は、政府が掲げる「健康寿命の延伸」戦略のひとつとしても注目されており、経済産業省では2014年度から「健康経営銘柄」の選定を、2016年度からは「健康経営優良法人認定制度」をスタート。こうした制度を通じて、健康経営に取り組む企業を可視化し、求職者や金融機関などからの信頼や評価が得やすい環境づくりが進められています。

なぜ今、健康経営が注目されているのか?

背景には、日本全体が抱える「少子高齢化」「医療費の増加」といった大きな課題があります。

医療費は年々膨らみ、すでに年間40兆円を超えると言われており、その影響は企業にも及んでいます。さらに、生産年齢人口が減少する中で、社員一人ひとりの健康と生産性を高めることは、企業にとってますます重要なテーマとなっています。

国も積極的に健康経営を後押ししており、経済産業省は「健康経営」、厚生労働省は企業と健保が連携する「コラボヘルス」を推進中です。

最近では、体の健康だけでなく、メンタルヘルスケア、女性特有の健康課題への配慮、育児・介護との両立支援など、より幅広い視点での取り組みが求められるようになっています。

また、働き方改革や労働安全衛生法の改正も追い風となり、健康経営を始める企業が増えています。

2. 健康経営優良法人とは?

「健康経営優良法人」とは、従業員の健康づくりに取り組んでいる企業や法人を、国が“見える化”して表彰する制度です。経済産業省と民間の健康推進組織「日本健康会議」が一緒に運営しています。

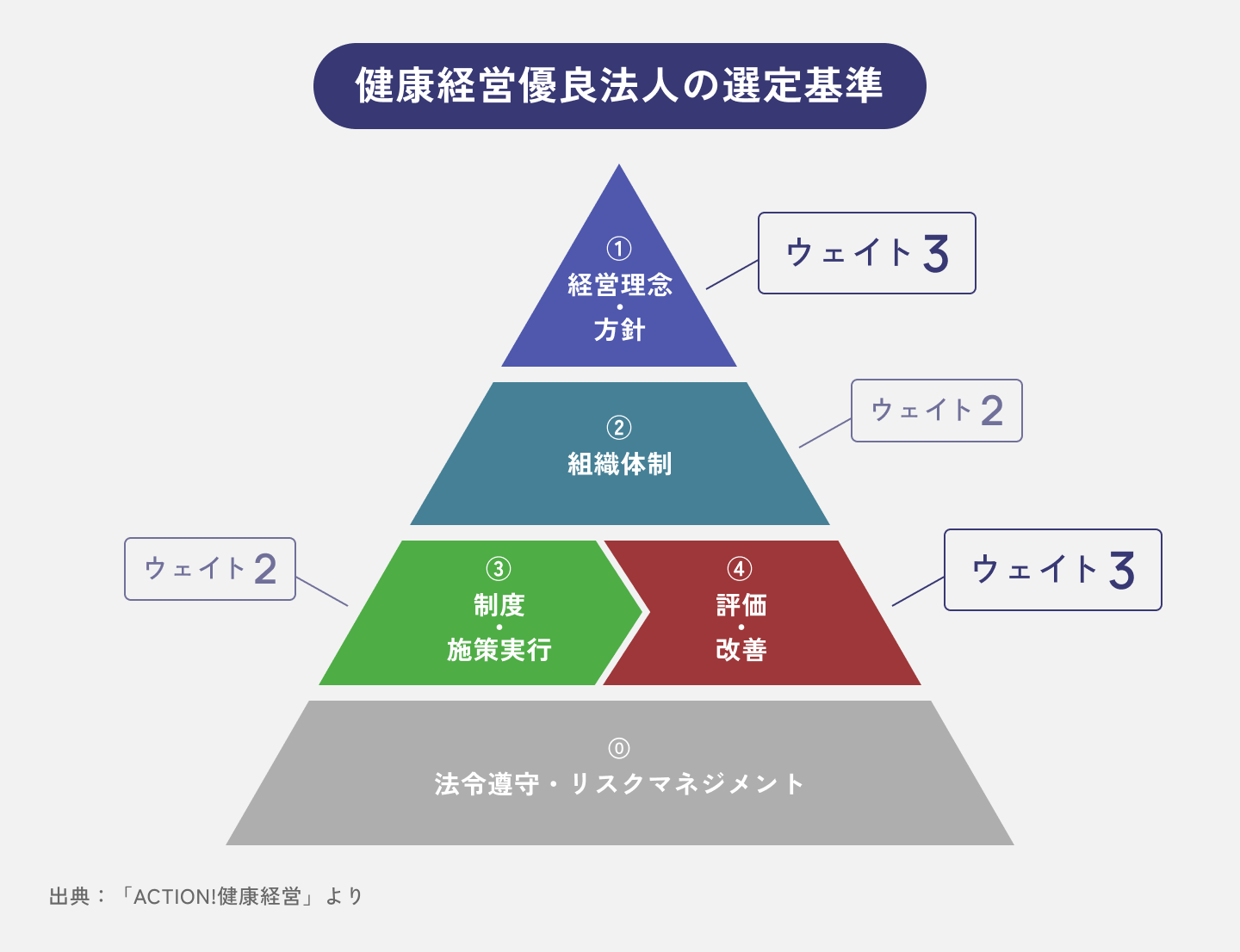

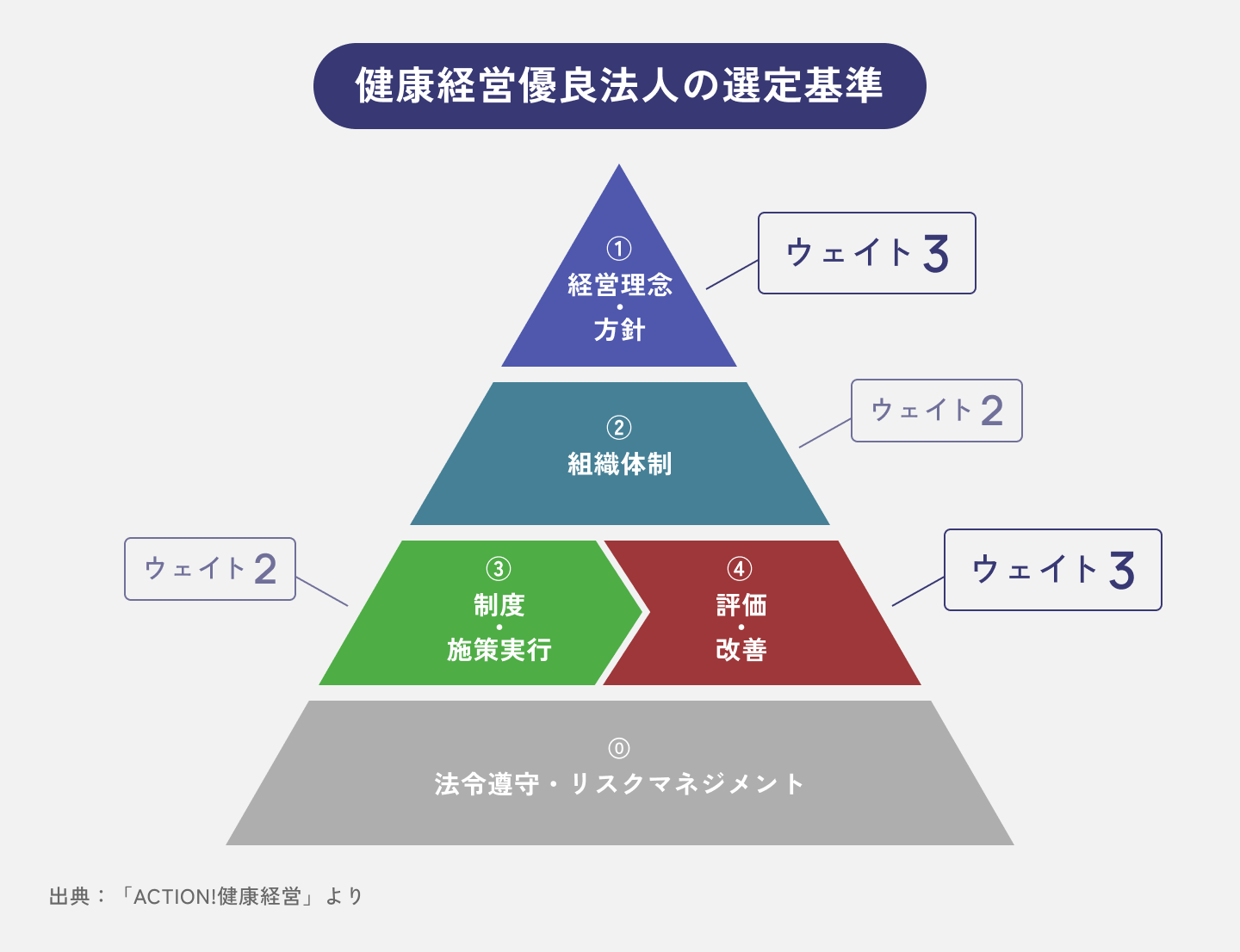

この制度では企業がどれだけ健康経営に力を入れているかを、いくつかの視点から丁寧にチェックします。たとえば、「経営理念や方針に健康の視点が含まれているか」「体制が整っているか」「実際にどんな取り組みをしているか」「その成果をどう評価・改善しているか」などがチェック項目です。

評価は、各質問に対して点数をつけ、それを偏差値化(他社との比較)し、さらに重要度に応じて重みをつけて総合的に判断されます。

健康経営優良法人の認定を受けるには?

健康経営優良法人に認定されると、いわゆる「ホワイト企業」のステータスを得ることができ、採用やブランディング強化に繋がります。

また、金融機関の融資条件の優遇措置、自治体の入札時の加点、社会的評価の向上などのメリットもあります。

新たに健康経営優良法人の認定を受けるには、以下の流れが必要です。

📌 認定を受けるまでの流れとスケジュール

① 「健康宣言事業」へ参加し、取り組みを実施。

② ACTION!健康経営ポータルサイトで申請書を入手し、取り組み状況を記載しアップロード。

③ 認定委員会での審議を経て、日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定。

例年、8月から10月にかけて申請を受け付けているので、申し込みを考えている企業は、その点を踏まえて計画を立てた方が良いでしょう。詳細な審査基準や応募要件については、公式サイトをご参照ください。

3. 健康経営のメリットとは?

健康経営を導入することで、企業は従業員の健康を守るだけでなく、経営的にも様々なメリットを享受できます。

特に注目されるのは、生産性の向上です。

過重労働や不健康な生活習慣により、パフォーマンスが低下していた従業員の健康状態が改善されることで、欠勤や遅刻が減ったり、業務中の集中力が高まることが期待されます。

健康経営の成功事例

経産省が毎年発表している健康経営優良法人の「取り組み事例集」のパンフレットには、健康経営の成功例がいくつも紹介されています。

自社の業種や規模に近い会社を見つけることで、自社の健康経営のイメージが湧いてくるはずです。ここでは、健康経営に挑戦し、成果を挙げている三つの企業を取り上げます。

①株式会社アイザック・トランスポート

富山県の株式会社アイザック・トランスポートは、「お客様に安心・安全なサービスを提供すること」を最大の使命とし、健康起因の事故削減を目指した乗務員の健康促進にも積極的に取り組んでいます。同社では特に長距離運転手特有の健康課題に着目し、会社負担での人間ドック受診を推奨して受診率100%を達成。

トレーニングマシンを設置したり、広々としたテラスを休憩場所として整備するなどの改善策を講じています。その結果、離職率を業界平均以下に抑えることができ、安定した雇用環境を実現。

これらの取り組みが評価され、2019年には「健康企業宣言・銀(step1)」、2025年には「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」に認定されるなど、外部からの評価も高まっています。

参考資料:https://www.izak-transport.jp/health/

②山八商事株式会社

愛知県の山八商事株式会社は、先代社長や従業員の急死といった出来事をきっかけに、健康経営に力を入れることになりました。

エンゲージメントサーベイを活用した従業員満足度の測定や、健康習慣アンケート、ストレスチェックのほか、毎月1回の「サラダランチデー」や、外部トレーナーを招いた「ストレッチマッサージデー」、女性専用休憩室の設置など、さまざまな施策を実施。

その結果従業員の健康意識が高まり、体調不良による有給休暇の取得日数が20%減少しました。健康優良法人(中小規模法人部門ブライト500)にも5年連続で認定されています。

参考資料:https://ys-group.co.jp/common/document/management_achievement.pdf

③株式会社トヨタ名古屋教育センター

禁煙に成功した企業として、株式会社トヨタ名古屋教育センターの事例があります。同社は教習所事業を営んでおり、インストラクターの喫煙が顧客満足度に影響を及ぼすことを懸念し、2006年から禁煙セミナーや敷地内全面禁煙を導入しました。

しかし一定数の従業員が禁煙を続けられなかったため、ヘルスケアアプリを活用したポイント制度を導入。この制度により禁煙日数や運動、体重記録をポイント化し、従業員のモチベーションを高めました。さらに、社内の医務室を禁煙や健康情報共有の場として活用し、禁煙成功事例の共有を促進。これらの取り組みにより喫煙率は30%から17%へと低下し、顧客からの「タバコ臭い」という苦情も解消されたと、「取り組み事例集」に紹介されています。

参考資料:https://www.tnec.jp/sdgs/health/

4. 健康経営銘柄と健康経営優良法人の違い

「健康経営銘柄」と「健康経営優良法人」は、名前が似ているため混同されがちですが、運営団体や選定対象、目的に明確な違いがあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

「健康経営銘柄」とは

経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する制度で、上場企業の中から、健康経営を経営戦略の一部として積極的に取り組む企業を顕彰します。対象は東京証券取引所の上場企業のみで、主に投資家に対して企業価値の向上やESG経営の一環としてアピールすることを目的としています。

⭐️ 2025年に選ばれた企業(一部抜粋)とその特徴⭐️

■ 花王株式会社

健康経営を経営戦略の柱として位置づけ、各拠点に担当者を配置。健康データの地域別分析を行い、的確な施策を展開しています。

■ アドバンテッジリスクマネジメント株式会社

自社開発のウェルビーイング管理ツールで従業員の健康データを可視化・分析。定期的なストレスチェックで職場課題を早期把握・改善。

■ 大阪ガス株式会社

健康診断やメンタルケア、運動促進など多面的な施策を導入。成果は定量評価し、継続的に改善を進めています。

■ 丸井グループ

フレックスやテレワークなど柔軟な働き方を支援し、健康施策と組み合わせて従業員満足度・生産性向上を実現。

■ 伊藤忠商事株式会社

国内外で統一的に健康施策を展開。メンタルヘルス研修や海外赴任者支援も行い、ESGの視点から企業価値向上に貢献。

このように、健康経営銘柄に選ばれた企業は「健康=戦略資源」と捉え、多様な人材と経営成果を結びつける工夫を実践しています。

参考:健康経営銘柄2025 レポート(経済産業省)https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/meigara2025_report.pdf

「健康経営優良法人」とは?

一方、「健康経営優良法人」は経済産業省と日本健康会議が連携して実施する認定制度で、規模を問わず健康経営に優れた企業や法人を広く「見える化」する仕組みです。

認定は「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」に分かれ、さらに上位認定(ホワイト500、ブライト500など)も存在。認定を受けることで、ロゴマークの使用、金融機関からの評価向上、自治体の入札での加点などのメリットがあります。

⭐️2025年度の認定実績⭐️

📌 大規模法人部門:3,400社

📌 中小規模法人部門:19,796社

このように、健康経営優良法人制度は上場・非上場を問わず、多様な企業が対象であるのが特徴です。より広い層の企業にとって活用しやすい制度と言えるでしょう。

5. 健康経営アドバイザー・エキスパートアドバイザーを活用するには?

健康経営を自社で進める際には、専門家のアドバイスを取り入れることで、自社に最適な施策が明確になり、短期間で具体的な成果が期待できます。

例えば、「健康経営アドバイザー」は健康経営推進の基本的な知識を持つ専門家で、社内の担当者が資格を取得すれば、自社内で継続的に施策を進めることが可能になります。

また、さらに踏み込んだ支援を希望する場合、「エキスパートアドバイザー」の活用がおすすめです。こちらは健康施策の企画・設計から認定申請サポートまで幅広く支援が可能です。

外部の専門コンサルティングを依頼する場合、費用は企業規模やサービス内容にもよりますが、数十万円~数百万円程度が一般的です。また、自社内で担当者がアドバイザー資格を取得することで、継続的かつ効果的な健康施策の展開が可能となります。

6. 健康経営の進め方

健康経営の進め方は、自社の健康課題や現状を見つめ直すことから始まります。たとえば、健康宣言を掲げる、アドバイザーに相談する、社内アンケートを取るといった小さな行動からでも十分です。大切なのは、「健康は経営資源である」という視点を持ち、行動を継続することです。

経産省の勧める「戦略マップ」とは?

経産省は自社の課題や資源を「見える化」し、①戦略マップ、②健康投資シート、③健康投資効果シート、④健康資源シートを使って進めることを推奨しています。それぞれの内容を簡単に説明します。

① 戦略マップ

企業の健康経営の全体像と目標を「見える化」した図。

経営課題から逆算して「健康の視点」をつなげることが大切です。

(作成例)

経営課題健康経営の目標重点施策活動内容生産性向上、離職防止働きがいのある職場づくりメンタルヘルス対策ストレスチェック実施、1 on1による相談体制の強化労働災害の予防安全で安心な職場環境の整備健康診断強化年2回の健診+再検査フォロー体制

② 健康投資シート

健診、メンタルケア、食事改善など、実施した健康施策とコストを記録する一覧表。

数値(対象人数、費用)をできるだけ入れることがポイントです。

年度ごとに整理すると見返しやすくなります。

(作成例)

施策名実施内容対象人数実施時期費用(円)担当部門定期健診年1回の健康診断(全社員対象)120人2024年6月240,000円総務部ストレスチェック外部ツール利用+集団分析100人2024年10月150,000円人事部野菜デー月1回、社員食堂でサラダ無料提供60人2024年4月〜80,000円食堂運営

③ 健康投資効果シート

健康施策の成果(例:欠勤率の改善、生産性向上など)を数値で示すシート。投資に対する効果(リターン)を可視化します。

(作成例)

指標項目実施前(2023年度)実施後(2024年度)変化備考欠勤率(%)2.4%1.8%−0.6pt健診後の再検査フォロー強化による改善喫煙率(%)22%17%−5pt禁煙サポート制度導入ストレスチェック高リスク率12%8%−4pt相談体制の強化

④ 健康資源シート

健康経営を支える「人・仕組み・ツール」などのリソース一覧。産業医、保健師、健康管理システム、社内制度などを記載する。

(作成例)

資源カテゴリ内容所属/外部備考人的資源産業医(月2回面談)外部契約期間:2023〜2025年仕組み・制度ストレス相談窓口、時差出勤制度社内人事部が運用ツール・設備健康管理アプリ、血圧計設置外部アプリは全社員に配布済

この方法は、社内外の対話や内部管理の促進にも役立ちます。具体的な手順や注意点については、経産省の以下の「健康投資管理会計ガイドライン」や「実践ハンドブック」を参考にしてください。

参考:https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkoutoushi_kanrikaikei_handbook_mihiraki.pdf

まとめ

健康経営は、企業にとって「従業員の健康を守る取り組み」であると同時に、「企業価値や生産性を高める経営戦略」でもあります。

少子高齢化や医療費の増大といった社会課題が深刻化する中、健康経営への注目はますます高まっています。従業員一人ひとりが元気に、安心して働ける環境を整えることが、結果として組織全体の生産性を高め、持続的な成長へとつながっていくはずです。

1. 健康経営とは?

健康経営の定義

「健康経営」とは、従業員の健康を“コスト”ではなく“投資”ととらえ、経営の一環として積極的に取り組む考え方です。会社の理念に沿って健康づくりを進めることで、社員の活力や生産性が高まり、結果的に組織全体のパフォーマンスや企業価値の向上にもつながります。

この健康経営は、政府が掲げる「健康寿命の延伸」戦略のひとつとしても注目されており、経済産業省では2014年度から「健康経営銘柄」の選定を、2016年度からは「健康経営優良法人認定制度」をスタート。こうした制度を通じて、健康経営に取り組む企業を可視化し、求職者や金融機関などからの信頼や評価が得やすい環境づくりが進められています。

なぜ今、健康経営が注目されているのか?

背景には、日本全体が抱える「少子高齢化」「医療費の増加」といった大きな課題があります。

医療費は年々膨らみ、すでに年間40兆円を超えると言われており、その影響は企業にも及んでいます。さらに、生産年齢人口が減少する中で、社員一人ひとりの健康と生産性を高めることは、企業にとってますます重要なテーマとなっています。

国も積極的に健康経営を後押ししており、経済産業省は「健康経営」、厚生労働省は企業と健保が連携する「コラボヘルス」を推進中です。

最近では、体の健康だけでなく、メンタルヘルスケア、女性特有の健康課題への配慮、育児・介護との両立支援など、より幅広い視点での取り組みが求められるようになっています。

また、働き方改革や労働安全衛生法の改正も追い風となり、健康経営を始める企業が増えています。

2. 健康経営優良法人とは?

「健康経営優良法人」とは、従業員の健康づくりに取り組んでいる企業や法人を、国が“見える化”して表彰する制度です。経済産業省と民間の健康推進組織「日本健康会議」が一緒に運営しています。

この制度では企業がどれだけ健康経営に力を入れているかを、いくつかの視点から丁寧にチェックします。たとえば、「経営理念や方針に健康の視点が含まれているか」「体制が整っているか」「実際にどんな取り組みをしているか」「その成果をどう評価・改善しているか」などがチェック項目です。

評価は、各質問に対して点数をつけ、それを偏差値化(他社との比較)し、さらに重要度に応じて重みをつけて総合的に判断されます。

健康経営優良法人の認定を受けるには?

健康経営優良法人に認定されると、いわゆる「ホワイト企業」のステータスを得ることができ、採用やブランディング強化に繋がります。

また、金融機関の融資条件の優遇措置、自治体の入札時の加点、社会的評価の向上などのメリットもあります。

新たに健康経営優良法人の認定を受けるには、以下の流れが必要です。

📌 認定を受けるまでの流れとスケジュール

① 「健康宣言事業」へ参加し、取り組みを実施。

② ACTION!健康経営ポータルサイトで申請書を入手し、取り組み状況を記載しアップロード。

③ 認定委員会での審議を経て、日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定。

例年、8月から10月にかけて申請を受け付けているので、申し込みを考えている企業は、その点を踏まえて計画を立てた方が良いでしょう。詳細な審査基準や応募要件については、公式サイトをご参照ください。

3. 健康経営のメリットとは?

健康経営を導入することで、企業は従業員の健康を守るだけでなく、経営的にも様々なメリットを享受できます。

特に注目されるのは、生産性の向上です。

過重労働や不健康な生活習慣により、パフォーマンスが低下していた従業員の健康状態が改善されることで、欠勤や遅刻が減ったり、業務中の集中力が高まることが期待されます。

健康経営の成功事例

経産省が毎年発表している健康経営優良法人の「取り組み事例集」のパンフレットには、健康経営の成功例がいくつも紹介されています。

自社の業種や規模に近い会社を見つけることで、自社の健康経営のイメージが湧いてくるはずです。ここでは、健康経営に挑戦し、成果を挙げている三つの企業を取り上げます。

①株式会社アイザック・トランスポート

富山県の株式会社アイザック・トランスポートは、「お客様に安心・安全なサービスを提供すること」を最大の使命とし、健康起因の事故削減を目指した乗務員の健康促進にも積極的に取り組んでいます。同社では特に長距離運転手特有の健康課題に着目し、会社負担での人間ドック受診を推奨して受診率100%を達成。

トレーニングマシンを設置したり、広々としたテラスを休憩場所として整備するなどの改善策を講じています。その結果、離職率を業界平均以下に抑えることができ、安定した雇用環境を実現。

これらの取り組みが評価され、2019年には「健康企業宣言・銀(step1)」、2025年には「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」に認定されるなど、外部からの評価も高まっています。

参考資料:https://www.izak-transport.jp/health/

②山八商事株式会社

愛知県の山八商事株式会社は、先代社長や従業員の急死といった出来事をきっかけに、健康経営に力を入れることになりました。

エンゲージメントサーベイを活用した従業員満足度の測定や、健康習慣アンケート、ストレスチェックのほか、毎月1回の「サラダランチデー」や、外部トレーナーを招いた「ストレッチマッサージデー」、女性専用休憩室の設置など、さまざまな施策を実施。

その結果従業員の健康意識が高まり、体調不良による有給休暇の取得日数が20%減少しました。健康優良法人(中小規模法人部門ブライト500)にも5年連続で認定されています。

参考資料:https://ys-group.co.jp/common/document/management_achievement.pdf

③株式会社トヨタ名古屋教育センター

禁煙に成功した企業として、株式会社トヨタ名古屋教育センターの事例があります。同社は教習所事業を営んでおり、インストラクターの喫煙が顧客満足度に影響を及ぼすことを懸念し、2006年から禁煙セミナーや敷地内全面禁煙を導入しました。

しかし一定数の従業員が禁煙を続けられなかったため、ヘルスケアアプリを活用したポイント制度を導入。この制度により禁煙日数や運動、体重記録をポイント化し、従業員のモチベーションを高めました。さらに、社内の医務室を禁煙や健康情報共有の場として活用し、禁煙成功事例の共有を促進。これらの取り組みにより喫煙率は30%から17%へと低下し、顧客からの「タバコ臭い」という苦情も解消されたと、「取り組み事例集」に紹介されています。

参考資料:https://www.tnec.jp/sdgs/health/

4. 健康経営銘柄と健康経営優良法人の違い

「健康経営銘柄」と「健康経営優良法人」は、名前が似ているため混同されがちですが、運営団体や選定対象、目的に明確な違いがあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

「健康経営銘柄」とは

経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する制度で、上場企業の中から、健康経営を経営戦略の一部として積極的に取り組む企業を顕彰します。対象は東京証券取引所の上場企業のみで、主に投資家に対して企業価値の向上やESG経営の一環としてアピールすることを目的としています。

⭐️ 2025年に選ばれた企業(一部抜粋)とその特徴⭐️

■ 花王株式会社

健康経営を経営戦略の柱として位置づけ、各拠点に担当者を配置。健康データの地域別分析を行い、的確な施策を展開しています。

■ アドバンテッジリスクマネジメント株式会社

自社開発のウェルビーイング管理ツールで従業員の健康データを可視化・分析。定期的なストレスチェックで職場課題を早期把握・改善。

■ 大阪ガス株式会社

健康診断やメンタルケア、運動促進など多面的な施策を導入。成果は定量評価し、継続的に改善を進めています。

■ 丸井グループ

フレックスやテレワークなど柔軟な働き方を支援し、健康施策と組み合わせて従業員満足度・生産性向上を実現。

■ 伊藤忠商事株式会社

国内外で統一的に健康施策を展開。メンタルヘルス研修や海外赴任者支援も行い、ESGの視点から企業価値向上に貢献。

このように、健康経営銘柄に選ばれた企業は「健康=戦略資源」と捉え、多様な人材と経営成果を結びつける工夫を実践しています。

参考:健康経営銘柄2025 レポート(経済産業省)https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/meigara2025_report.pdf

「健康経営優良法人」とは?

一方、「健康経営優良法人」は経済産業省と日本健康会議が連携して実施する認定制度で、規模を問わず健康経営に優れた企業や法人を広く「見える化」する仕組みです。

認定は「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」に分かれ、さらに上位認定(ホワイト500、ブライト500など)も存在。認定を受けることで、ロゴマークの使用、金融機関からの評価向上、自治体の入札での加点などのメリットがあります。

⭐️2025年度の認定実績⭐️

📌 大規模法人部門:3,400社

📌 中小規模法人部門:19,796社

このように、健康経営優良法人制度は上場・非上場を問わず、多様な企業が対象であるのが特徴です。より広い層の企業にとって活用しやすい制度と言えるでしょう。

5. 健康経営アドバイザー・エキスパートアドバイザーを活用するには?

健康経営を自社で進める際には、専門家のアドバイスを取り入れることで、自社に最適な施策が明確になり、短期間で具体的な成果が期待できます。

例えば、「健康経営アドバイザー」は健康経営推進の基本的な知識を持つ専門家で、社内の担当者が資格を取得すれば、自社内で継続的に施策を進めることが可能になります。

また、さらに踏み込んだ支援を希望する場合、「エキスパートアドバイザー」の活用がおすすめです。こちらは健康施策の企画・設計から認定申請サポートまで幅広く支援が可能です。

外部の専門コンサルティングを依頼する場合、費用は企業規模やサービス内容にもよりますが、数十万円~数百万円程度が一般的です。また、自社内で担当者がアドバイザー資格を取得することで、継続的かつ効果的な健康施策の展開が可能となります。

6. 健康経営の進め方

健康経営の進め方は、自社の健康課題や現状を見つめ直すことから始まります。たとえば、健康宣言を掲げる、アドバイザーに相談する、社内アンケートを取るといった小さな行動からでも十分です。大切なのは、「健康は経営資源である」という視点を持ち、行動を継続することです。

経産省の勧める「戦略マップ」とは?

経産省は自社の課題や資源を「見える化」し、①戦略マップ、②健康投資シート、③健康投資効果シート、④健康資源シートを使って進めることを推奨しています。それぞれの内容を簡単に説明します。

① 戦略マップ

企業の健康経営の全体像と目標を「見える化」した図。

経営課題から逆算して「健康の視点」をつなげることが大切です。

(作成例)

経営課題健康経営の目標重点施策活動内容生産性向上、離職防止働きがいのある職場づくりメンタルヘルス対策ストレスチェック実施、1 on1による相談体制の強化労働災害の予防安全で安心な職場環境の整備健康診断強化年2回の健診+再検査フォロー体制

② 健康投資シート

健診、メンタルケア、食事改善など、実施した健康施策とコストを記録する一覧表。

数値(対象人数、費用)をできるだけ入れることがポイントです。

年度ごとに整理すると見返しやすくなります。

(作成例)

施策名実施内容対象人数実施時期費用(円)担当部門定期健診年1回の健康診断(全社員対象)120人2024年6月240,000円総務部ストレスチェック外部ツール利用+集団分析100人2024年10月150,000円人事部野菜デー月1回、社員食堂でサラダ無料提供60人2024年4月〜80,000円食堂運営

③ 健康投資効果シート

健康施策の成果(例:欠勤率の改善、生産性向上など)を数値で示すシート。投資に対する効果(リターン)を可視化します。

(作成例)

指標項目実施前(2023年度)実施後(2024年度)変化備考欠勤率(%)2.4%1.8%−0.6pt健診後の再検査フォロー強化による改善喫煙率(%)22%17%−5pt禁煙サポート制度導入ストレスチェック高リスク率12%8%−4pt相談体制の強化

④ 健康資源シート

健康経営を支える「人・仕組み・ツール」などのリソース一覧。産業医、保健師、健康管理システム、社内制度などを記載する。

(作成例)

資源カテゴリ内容所属/外部備考人的資源産業医(月2回面談)外部契約期間:2023〜2025年仕組み・制度ストレス相談窓口、時差出勤制度社内人事部が運用ツール・設備健康管理アプリ、血圧計設置外部アプリは全社員に配布済

この方法は、社内外の対話や内部管理の促進にも役立ちます。具体的な手順や注意点については、経産省の以下の「健康投資管理会計ガイドライン」や「実践ハンドブック」を参考にしてください。

参考:https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkoutoushi_kanrikaikei_handbook_mihiraki.pdf

まとめ

健康経営は、企業にとって「従業員の健康を守る取り組み」であると同時に、「企業価値や生産性を高める経営戦略」でもあります。

少子高齢化や医療費の増大といった社会課題が深刻化する中、健康経営への注目はますます高まっています。従業員一人ひとりが元気に、安心して働ける環境を整えることが、結果として組織全体の生産性を高め、持続的な成長へとつながっていくはずです。