「その会議、本当に必要?」世界のトップ企業に学ぶマネジャー主導の会議革命

就業時間はほぼ会議漬け、自分の作業時間は残業時間のみ……。あなたは会議の数に埋もれて溺れていないだろうか。「会議疲れ」は現代のビジネスパーソンを蝕む最大の生産性キラーだ。しかしグローバル企業は革命を起こしている——2枚のピザ理論、ノーミーティングデー、会議費用の可視化。今こそ知るべき、世界が実践する「会議の最適化」戦略と、管理職が今日から使える現場の知恵を徹底解説する。

会議には五つの顔がある

「会議が多い……」と嘆く管理職は多い。ただ、この課題はグローバルレベルで工夫と改善が進められている。今回は、「会議」についての事例と考察を交えて、最高のパフォーマンスを生む会議を考えていきたい。

前置きとして、会議を目的別に整理しておこう。

①意思決定

関係者が直接議論し、その場で意思決定する。関連部署の合意形成が早まり、決定事項の背景も共有されるため、実行に移しやすくなる。

②問題解決

潜在的な課題の発見や課題を特定し、その解決法を検討する。効率的な会議運営ができれば、より多くの意見を引き出し、新たな利益や画期的な改善策が生まれる可能性もある。

③情報共有

進捗報告や課題共有など、関係者同士で最新情報を伝達する。複数のメンバーに同時に情報を伝達でき、理解のズレをその場で質疑応答して解消できる。

④ブレインストーミング

自由な発想でアイデアを出す。一人では出せない解決策や革新的アイデアが生まれることも。

⑤教育・人材育成

会議の場で先輩や専門家が知見を共有したりフィードバックを与えることで、参加者全員の学習機会になる。他部署の報告を聞くことで社内知識が広がる効果もある。

このうち、マネジャーが参加すべき会議は①と②だ。しかし、マネジャーは③④⑤の会議にも「とりあえず」アサインされていることがある。③④⑤の会議の場合、マネジャーの上長がアサインしていることもあるが、部下であるメンバーが「とりあえず上司に聞いておいてほしい」とアサインするケースも多い。「とりあえず」ではなく、適切なメンバーを会議に招待することも一種のスキルが必要なので、なかなか「とりあえず」の会議から完全に逃れることは難しい。

必要のない会議の方向性を変えるのは管理職の仕事

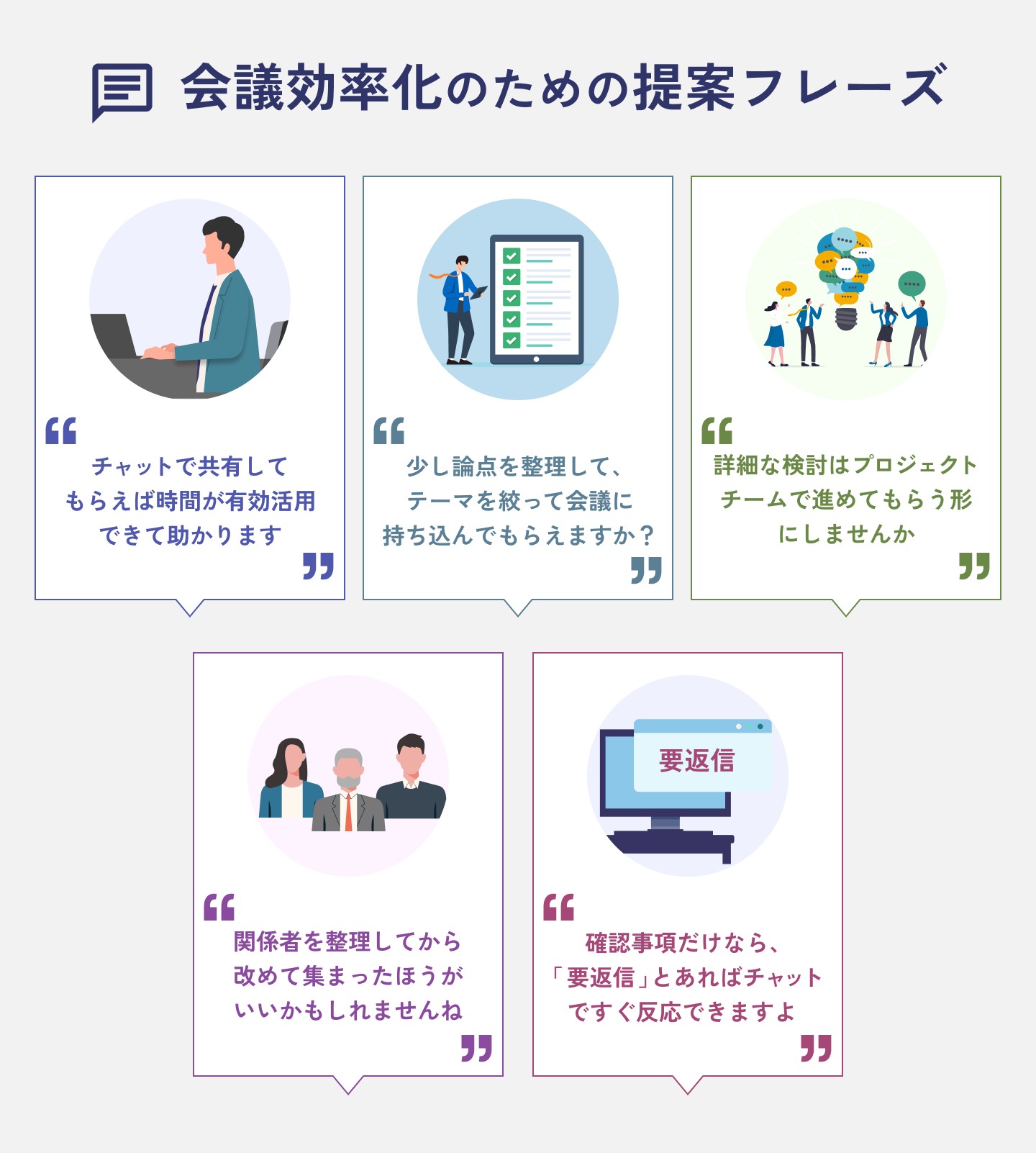

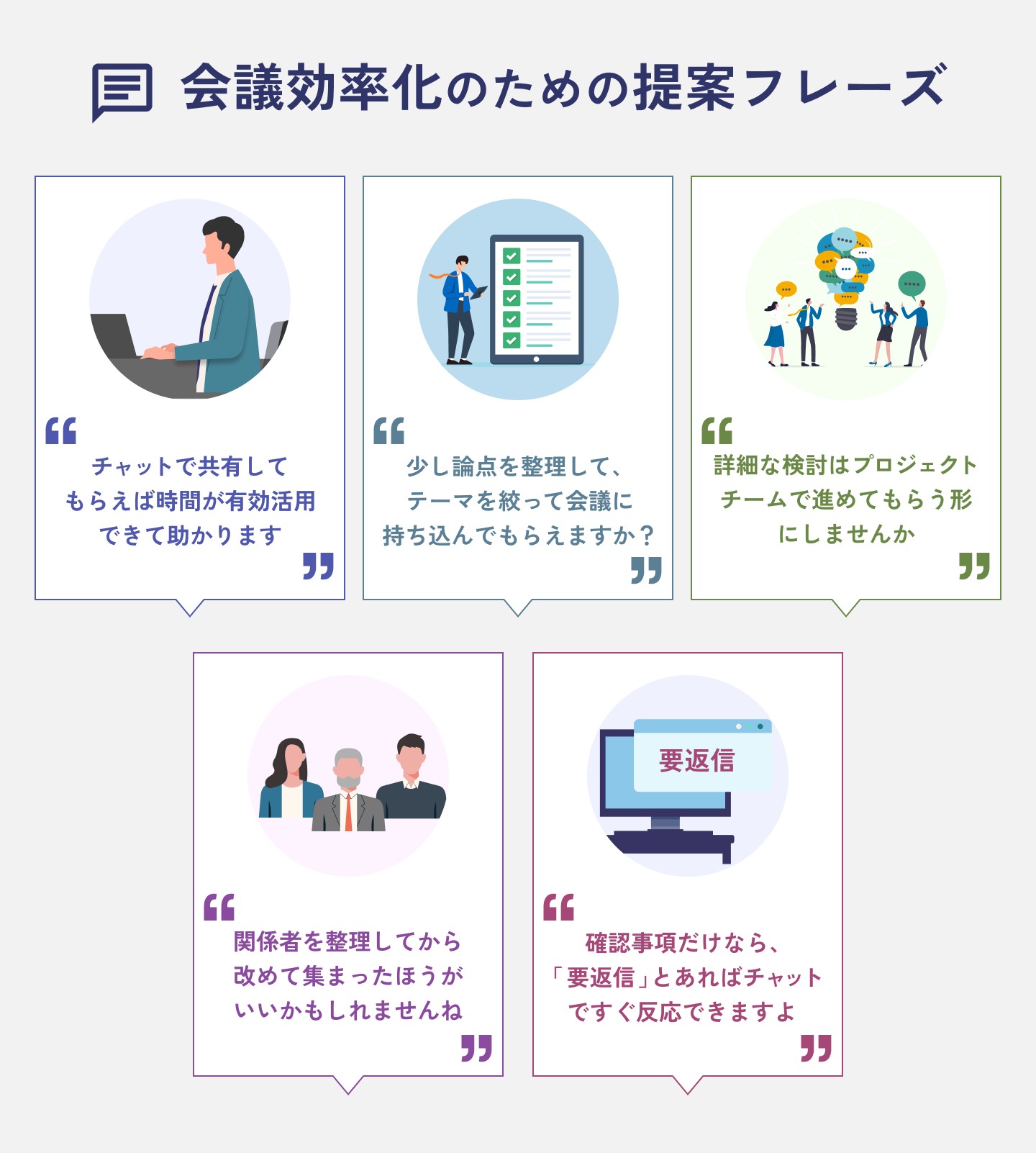

管理職の立場では、アサインされたものを断るのはなかなか難しい。最近では管理職は時間にシビアになっているが、メンバーからミーティングを提案されることも多い。一度参加してみて、必要性を感じなければ、会議の場で主催者とコミュニケーションしよう。

「この会議は必要ですか?」と聞くのもよいが、より建設的なアプローチとして、会議の目的を達成するための代替手段や効率化の提案をしてみよう。

【具体的な提案例】

👉「できたらTeams上で共有してもらったほうが時間が有効活用できて助かります」

👉「ここで意思決定するにはまだ話が抽象的すぎるので、もう少し具体的な論点を整理してから、テーマを絞って会議に持ち込んでもらえますか」

👉「ここでは方針だけ決めて、詳細な検討はプロジェクトチームで進めてもらう形にしませんか」

👉「この議題は関係部署が他にもあると思うので、関係者を一度整理してから改めて集まったほうが建設的かもしれません」

👉「確認事項だけであれば、チャット上で“要返信”で送ってもらえるとすぐ反応できます」

「断る」のではなく、「より良い形に変える」という視点で提案できると、場の空気も壊さず、主催者との信頼関係も保ちやすくなる。上手に方向転換を促そう。

「良い会議」を定義せよ

なぜ、「必要ない」と感じる会議が開かれてしまうのだろうか。その根本原因は、組織内で「良い会議」の共通認識が欠けていることにある。

「良い会議」の定義は組織によって異なる。情報が不完全な段階での自由な意見交換を重視する組織もあれば、事前準備と根回しを経た上で確度の高い発言のみを期待する組織もある。こうした基準が統一されていないと、誰かにとって「無駄な会議」が絶えず発生する。

ありがちなのは「みんなで話す意義」を過大評価した会議だ。多くの関係者を招集するものの、議題が不明確で意見も出ず、時間だけが過ぎていく。

マネジャー間でも「良い会議」の定義は様々だ。「全員に意見を聞いてから決めるべきだ」と考えるマネジャーもいれば、「方針が既に固まっている前提で最終決定するのが会議である」と考えるマネジャーもいる。

この問題を解決するには……

1)組織レベルでの定義の統一

まず経営層・部長クラスで「良い会議」の共通定義を確立し、全メンバーに浸透させる

2)プロセスの確立

「定義づけ→全体浸透→運用と改善」の流れを設計し、事前アジェンダ提出・参加者の最小化・アクションアイテム管理などの具体的ルールを徹底する

会議の定義を統一したとしても、個別の課題は生じる。議論が紛糾したり、十分に話せなかったりする場合は、マネジャーが1on1でフォローアップすべきだろう。会議中の部下の発言を良く聞いておき、会議の振り返りを行おう。また、会議で発言する予定の部下に対しては、事前の1on1で、「会議ではこういうことを言ってみるといいよ」「こんなふうにチャレンジしてみて」とアドバイスするのもよい。部下が自信を持って会議に議題や意見を持ち込めるよう、背中を押してあげることも上司の務めだ。

先進企業に学ぶ「会議の最適化戦略」

とはいえ、いきなり「理想の会議」とはと言われても、簡単には思いつかないだろう。ここでは、さまざまな会議の企業事例を紹介する。多様な事例を知り、自社で生かしてほしい。

Amazon

議論の前に15分読め

Amazonは会議を活用した迅速な意思決定と議論の質向上で知られている。ジェフ・ベゾス氏は、無駄がなく生産性が高いチーム編成について「2枚のピザで足りる人数(=5~10人程度)が適正」だとし、大人数の非効率な会議を避けている。また独自の「ナラティブ文書」を用いた会議手法も有名だ。会議の冒頭で出席者全員が数ページにまとめられた提案文書を静かに読み込み、その後プレゼンなしで即ディスカッションに入る形式だ。

例えば30分の会議なら最初の15~20分を黙読に充てることで、全員が議題を深く理解した上で建設的な議論ができる。この手法により事前説明に時間を割かず本質的な討議と意思決定に集中できるため、会議の生産性と成果を高めている。実際Amazonでは会議資料のプレゼンを禁止し、文章で論点を明確化することで意思決定の質を向上させている。少人数制と文書主導の討議により、会議本来のメリットである「迅速で深い意思疎通による高品質な決定」を実現している事例である。

Apple

あらゆる会議に「責任者」を

Appleでは創業者スティーブ・ジョブズ氏の頃から、会議を革新的製品開発の推進力としつつ無駄を排した運用をしてきた。その特徴の一つがDRI(Directly Responsible Individual:直接責任者)制度である。Apple社内ではあらゆるプロジェクトや会議アジェンダ項目に対して必ず1人の責任者(DRI)を割り当てるルールがあり、誰が最終責任を持つかを明確にしている。会議の議事録やアクションアイテムには担当のDRI名が記載されるため、決定事項が確実に実行に移されやすくなる。

この仕組みにより、会議で決まったことが曖昧にならず、各自が主体的に動く文化を醸成している。さらにジョブズ氏は会議を極力少人数に保つことにもこだわった。不要な参加者は招かず、またジョブズ自身も自分が不要だと思えば参加しない。オバマ元大統領から招待された集会も断ったことがあるという。

Shopify

カレンダーから定例会議を一掃

カナダ発のEC企業Shopifyは「カレンダーパージ(会議一斉削減)」を行い、話題になった。2023年、新年度開始に合わせて社員のカレンダー上の定例会議を一掃し、2人以上が参加する定例会議は全てキャンセルする施策を講じたのだ。さらに社内で毎週水曜日を全社ノーミーティングデー(会議禁止日)に定め、会議のない連続した作業時間を確保した。50人を超える大規模会議についても、開催は木曜の6時間の枠のみに限定した。この取り組みにより社員は週数時間~十数時間もの時間を取り戻し、実作業や深考に充てることができるようになったという。

先進企業の事例から学び、自社に合った会議改革を実践することも大切なことだ。管理職は会議の在り方を見直す主導者として、組織全体の生産性向上に貢献できる。既存の会議慣行に疑問を投げかけ、より効率的で創造的な会議文化の構築に取り組もう。それが組織の競争力を高め、メンバーの働きがいを向上させる礎となるはずだ。

会議には五つの顔がある

「会議が多い……」と嘆く管理職は多い。ただ、この課題はグローバルレベルで工夫と改善が進められている。今回は、「会議」についての事例と考察を交えて、最高のパフォーマンスを生む会議を考えていきたい。

前置きとして、会議を目的別に整理しておこう。

①意思決定

関係者が直接議論し、その場で意思決定する。関連部署の合意形成が早まり、決定事項の背景も共有されるため、実行に移しやすくなる。

②問題解決

潜在的な課題の発見や課題を特定し、その解決法を検討する。効率的な会議運営ができれば、より多くの意見を引き出し、新たな利益や画期的な改善策が生まれる可能性もある。

③情報共有

進捗報告や課題共有など、関係者同士で最新情報を伝達する。複数のメンバーに同時に情報を伝達でき、理解のズレをその場で質疑応答して解消できる。

④ブレインストーミング

自由な発想でアイデアを出す。一人では出せない解決策や革新的アイデアが生まれることも。

⑤教育・人材育成

会議の場で先輩や専門家が知見を共有したりフィードバックを与えることで、参加者全員の学習機会になる。他部署の報告を聞くことで社内知識が広がる効果もある。

このうち、マネジャーが参加すべき会議は①と②だ。しかし、マネジャーは③④⑤の会議にも「とりあえず」アサインされていることがある。③④⑤の会議の場合、マネジャーの上長がアサインしていることもあるが、部下であるメンバーが「とりあえず上司に聞いておいてほしい」とアサインするケースも多い。「とりあえず」ではなく、適切なメンバーを会議に招待することも一種のスキルが必要なので、なかなか「とりあえず」の会議から完全に逃れることは難しい。

必要のない会議の方向性を変えるのは管理職の仕事

管理職の立場では、アサインされたものを断るのはなかなか難しい。最近では管理職は時間にシビアになっているが、メンバーからミーティングを提案されることも多い。一度参加してみて、必要性を感じなければ、会議の場で主催者とコミュニケーションしよう。

「この会議は必要ですか?」と聞くのもよいが、より建設的なアプローチとして、会議の目的を達成するための代替手段や効率化の提案をしてみよう。

【具体的な提案例】

👉「できたらTeams上で共有してもらったほうが時間が有効活用できて助かります」

👉「ここで意思決定するにはまだ話が抽象的すぎるので、もう少し具体的な論点を整理してから、テーマを絞って会議に持ち込んでもらえますか」

👉「ここでは方針だけ決めて、詳細な検討はプロジェクトチームで進めてもらう形にしませんか」

👉「この議題は関係部署が他にもあると思うので、関係者を一度整理してから改めて集まったほうが建設的かもしれません」

👉「確認事項だけであれば、チャット上で“要返信”で送ってもらえるとすぐ反応できます」

「断る」のではなく、「より良い形に変える」という視点で提案できると、場の空気も壊さず、主催者との信頼関係も保ちやすくなる。上手に方向転換を促そう。

「良い会議」を定義せよ

なぜ、「必要ない」と感じる会議が開かれてしまうのだろうか。その根本原因は、組織内で「良い会議」の共通認識が欠けていることにある。

「良い会議」の定義は組織によって異なる。情報が不完全な段階での自由な意見交換を重視する組織もあれば、事前準備と根回しを経た上で確度の高い発言のみを期待する組織もある。こうした基準が統一されていないと、誰かにとって「無駄な会議」が絶えず発生する。

ありがちなのは「みんなで話す意義」を過大評価した会議だ。多くの関係者を招集するものの、議題が不明確で意見も出ず、時間だけが過ぎていく。

マネジャー間でも「良い会議」の定義は様々だ。「全員に意見を聞いてから決めるべきだ」と考えるマネジャーもいれば、「方針が既に固まっている前提で最終決定するのが会議である」と考えるマネジャーもいる。

この問題を解決するには……

1)組織レベルでの定義の統一

まず経営層・部長クラスで「良い会議」の共通定義を確立し、全メンバーに浸透させる

2)プロセスの確立

「定義づけ→全体浸透→運用と改善」の流れを設計し、事前アジェンダ提出・参加者の最小化・アクションアイテム管理などの具体的ルールを徹底する

会議の定義を統一したとしても、個別の課題は生じる。議論が紛糾したり、十分に話せなかったりする場合は、マネジャーが1on1でフォローアップすべきだろう。会議中の部下の発言を良く聞いておき、会議の振り返りを行おう。また、会議で発言する予定の部下に対しては、事前の1on1で、「会議ではこういうことを言ってみるといいよ」「こんなふうにチャレンジしてみて」とアドバイスするのもよい。部下が自信を持って会議に議題や意見を持ち込めるよう、背中を押してあげることも上司の務めだ。

先進企業に学ぶ「会議の最適化戦略」

とはいえ、いきなり「理想の会議」とはと言われても、簡単には思いつかないだろう。ここでは、さまざまな会議の企業事例を紹介する。多様な事例を知り、自社で生かしてほしい。

Amazon

議論の前に15分読め

Amazonは会議を活用した迅速な意思決定と議論の質向上で知られている。ジェフ・ベゾス氏は、無駄がなく生産性が高いチーム編成について「2枚のピザで足りる人数(=5~10人程度)が適正」だとし、大人数の非効率な会議を避けている。また独自の「ナラティブ文書」を用いた会議手法も有名だ。会議の冒頭で出席者全員が数ページにまとめられた提案文書を静かに読み込み、その後プレゼンなしで即ディスカッションに入る形式だ。

例えば30分の会議なら最初の15~20分を黙読に充てることで、全員が議題を深く理解した上で建設的な議論ができる。この手法により事前説明に時間を割かず本質的な討議と意思決定に集中できるため、会議の生産性と成果を高めている。実際Amazonでは会議資料のプレゼンを禁止し、文章で論点を明確化することで意思決定の質を向上させている。少人数制と文書主導の討議により、会議本来のメリットである「迅速で深い意思疎通による高品質な決定」を実現している事例である。

Apple

あらゆる会議に「責任者」を

Appleでは創業者スティーブ・ジョブズ氏の頃から、会議を革新的製品開発の推進力としつつ無駄を排した運用をしてきた。その特徴の一つがDRI(Directly Responsible Individual:直接責任者)制度である。Apple社内ではあらゆるプロジェクトや会議アジェンダ項目に対して必ず1人の責任者(DRI)を割り当てるルールがあり、誰が最終責任を持つかを明確にしている。会議の議事録やアクションアイテムには担当のDRI名が記載されるため、決定事項が確実に実行に移されやすくなる。

この仕組みにより、会議で決まったことが曖昧にならず、各自が主体的に動く文化を醸成している。さらにジョブズ氏は会議を極力少人数に保つことにもこだわった。不要な参加者は招かず、またジョブズ自身も自分が不要だと思えば参加しない。オバマ元大統領から招待された集会も断ったことがあるという。

Shopify

カレンダーから定例会議を一掃

カナダ発のEC企業Shopifyは「カレンダーパージ(会議一斉削減)」を行い、話題になった。2023年、新年度開始に合わせて社員のカレンダー上の定例会議を一掃し、2人以上が参加する定例会議は全てキャンセルする施策を講じたのだ。さらに社内で毎週水曜日を全社ノーミーティングデー(会議禁止日)に定め、会議のない連続した作業時間を確保した。50人を超える大規模会議についても、開催は木曜の6時間の枠のみに限定した。この取り組みにより社員は週数時間~十数時間もの時間を取り戻し、実作業や深考に充てることができるようになったという。

先進企業の事例から学び、自社に合った会議改革を実践することも大切なことだ。管理職は会議の在り方を見直す主導者として、組織全体の生産性向上に貢献できる。既存の会議慣行に疑問を投げかけ、より効率的で創造的な会議文化の構築に取り組もう。それが組織の競争力を高め、メンバーの働きがいを向上させる礎となるはずだ。

.webp)