世界的経営者、野中郁次郎さんが日本人に一番伝えたかったこと

世界の経営学者の野中郁次郎一橋大学名誉教授が2025年1月に逝去されました。

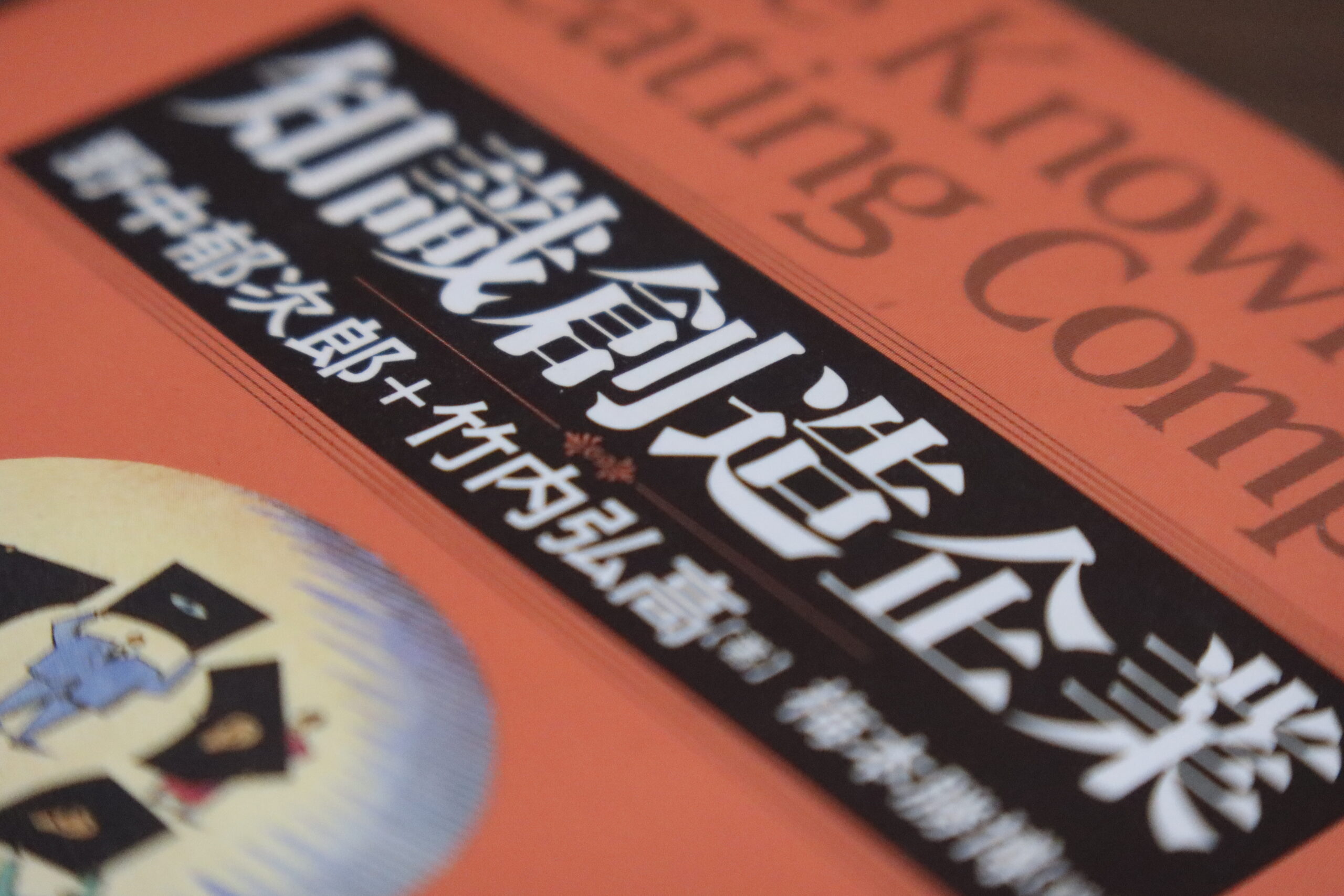

竹内弘高ハーバード・ビジネス・スクール元教授・現国際基督教大学理事長と共同で構築した「SECI(セキ)モデル」はビジネスパーソンなら一度は聞いたことがあるでしょう。

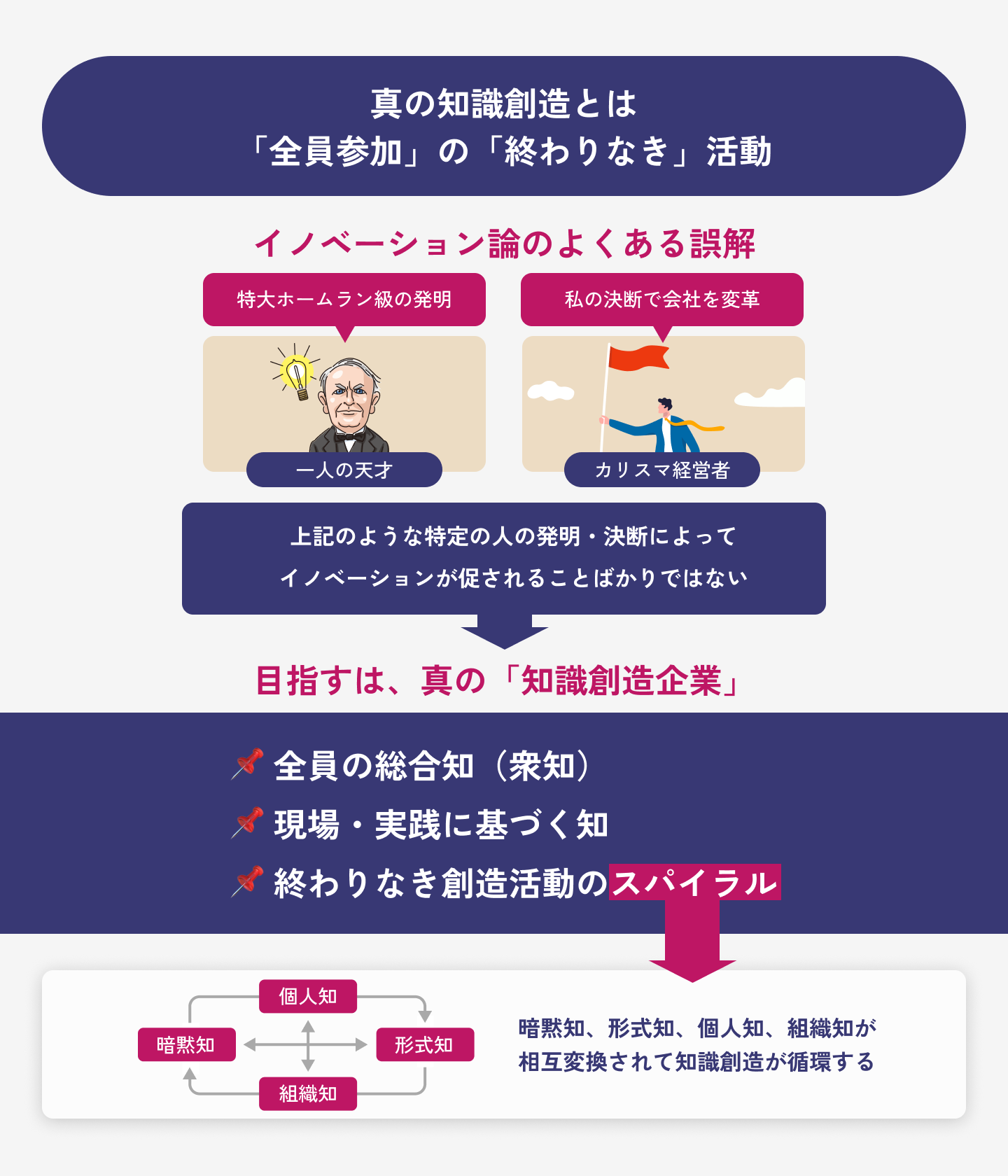

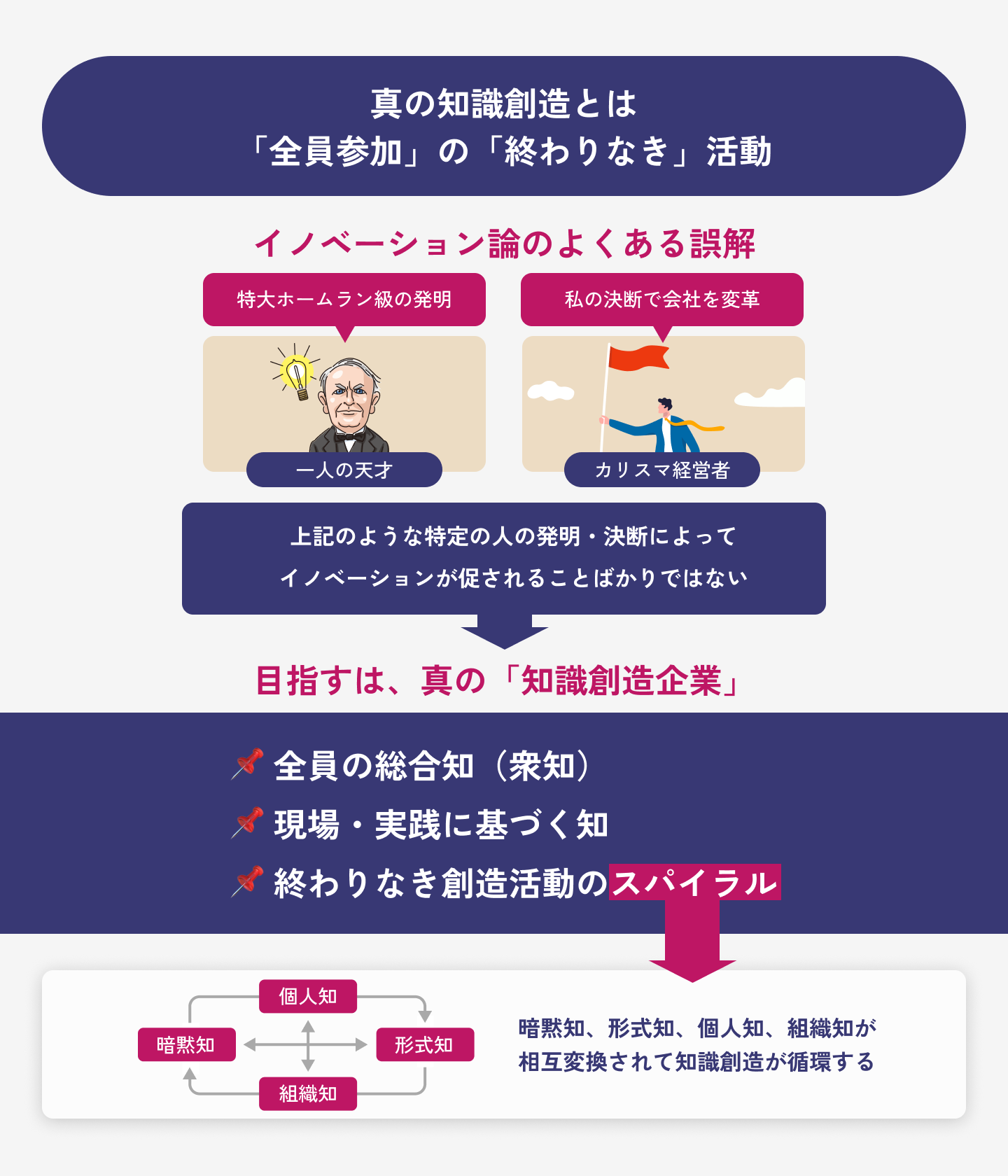

勘やコツなどの言語化が難しい「暗黙知」に光を当て、一人の天才のひらめきではなく「組織として知識を生み出し続ける」といったイノベーションマネジメント論の先駆けです。

この「野中理論」は特に米国で注目を浴びました。そして、米国発のソフトウェア開発マネジメント「スクラム開発」の理論的支柱となったのです。

これは大変興味深いものです。

なぜなら、過去の日本における製造業を中心に構築されたモデルが、時代を経て、海を隔て、そしてソフトウェア産業においても応用できる.......それだけの「普遍性」があるからです。

よく、「昔の日本はモノを安く物を作るだけで成長してきた」、「今はイノベーションの時代。かつての製造業型経営は通用しない」といった論調が見受けられます。しかし、野中氏や竹内氏の経営モデルがデジタル産業の発展を支えている事実を踏まえると、こうした意見はあまりに表層的ではないでしょうか。

実は野中氏は晩年、「日本は自ら強みを捨ててしまった」、「自ら考えることを止め、『欧米流』を盲目的に取り入れている」と懸念していました。何を隠そう、筆者(平岡)が2024年1月に野中氏ご本人にインタビューをした際、そのようなご意見をじかに聞いたのです。

そこで、野中氏の経営哲学に込められた経営の神髄(しんずい)に迫りたいと思います。

プロフィール:野中郁次郎(のなか いくじろう)。1935年生まれ、早大卒、富士電機製造に9年間在職し、経営企画から労働組合まで幅広く経験。その後、カリフォルニア大学バークレー校経営大学院で博士号取得。1986年に竹内氏と共同で、製品開発研究にまつわる日米比較の論文が「ハーバード・ビジネス・レビュー」に掲載されて以来、ナレッジマネジメント研究の第一人者に。ホンダやデンソー、パナソニックなどの幹部人材の育成にも注力。一橋名誉教授として生涯現役を貫いた。

組織は装置ではなく生命体

共著「直観の経営」(KADOKAWA)によると、野中氏がカリフォルニア大学バークレー校に在籍していた頃、支配的な学説は「組織をコンピューターのような『情報処理システム』と見る『情報処理パラダイム』に基づいていました」とのこと。

そのうえで、「日本に帰国して日本企業を対象に研究を始めると、組織を機械と見る従来の欧米の経営理論に対する不満が次第に募ってきた」と振り返っています。

組織を「生命体」と見る当時の日本の組織観からすると、従来の経営理論は「結果的に人間の自由と自律性を奪ってきたのではないか」。野中氏はこのような疑問を呈したうえで、「分からないことが多発する環境下では、企業は主体的に情報を創造し、環境に対し積極的な提案をしていかなければならない」と思うに至ったと回顧しています。

組織を無機質な「情報処理装置」と扱ってきた従来の経営学に対するアンチテーゼとして、野中氏と竹内氏は、組織はむしろ生命のような有機体に近い「知識を創造するエコシステム」と再定義しました。

今の私たちからすると、「そんなこと当たり前ではないか」と思うでしょう。しかし、当時は市場でいかにして有利な「ポジション」を押さえるかの議論が中心。低価格路線または差別化路線という視点はあっても、企業が生き物のようにダイナミックに変化していくという発想は希薄でした。

併せて、1980年代ごろまでは「日本企業には戦略がない」とアメリカで言われることがありました。それにもかかわらず、日本企業は市場ニーズにマッチした商品を次々に出してきたのも事実です。例えば、燃費に優れた自動車、圧倒的に小型化した電卓、家庭用ゲーム、はたまたNC工作機械など、その事例は枚挙にいとまがありません。

1980年代に入ると日米の通商摩擦に発展するなど、アメリカが日本に脅威を感じるに至り、日本企業の研究が活発になりました。

知識をダイナミックに変換してきた日本

そんなアメリカ産業界には理解しがたい、日本企業の強みの一端を説明したのが、野中氏と竹内氏のSECIモデルです。

https://kakeai.co.jp/media/organization/2292

詳細は上記の記事に譲り、端的に説明すると、人間は五感を使って認知していることから、どのような知的活動をするにしても、直観を含めた「暗黙知」が欠かせません。

SECIモデルでは組織内の対話などを通じて、暗黙知を言語で表現できる「形式知」に変換していくことになります。形式知にすれば、その知見を横展開でき、また別の知見と組み合わせることで知識を拡張することも可能です。

しかも、一方的に暗黙知が形式知に変換されるだけでなく、形式知を仕事に応用することで、また新たな暗黙知を体得できる......といった知識の創造サイクルが生まれます。

もう一つ重要な点は、暗黙知だろうが形式知だろうが、個人の内部にとどめるのではなく、ミーティングや合宿を通じて「組織の知識」として共有することです。その組織知を個々の社員が実践することで、再び個人の内部の知識として深化していきます。

その代表例が、ホンダの「タマ出し会」と呼ばれるブレインストーミング合宿。そこでは各々の肩書をいったん忘れたうえで、本気で対話して相手の想いに共感することで暗黙知を共有します。

「暗黙知と形式知が行き来する」、「個人と組織で知識が行き来する」、このような知識のダイナミックな相互作用による「知識創造」は、イノベーション創出のメカニズムなのです。

海を渡って広がった「スクラム」

えてして経営モデルや手法というものは、発祥国以外の地で光り輝くことがあります。

代表例が「品質管理の父」と称されるエドワード・デミング博士の品質マネジメント。アメリカではなく日本で「QC(品質管理)サークル」という集団活動へと発展し、品質やコスト、納期の「終わりなきカイゼン」を追求するスタイルが広がりました。

かたや終わりなき「知識創造のスパイラル」を体系化したSECIモデルは、日本のエーザイがいち早く導入した例があるものの、むしろ海を渡ってアメリカで独自の発展を遂げました。

それがソフトウェア開発で有名な「スクラム開発」です。アマゾンやマイクロソフト、グーグルなどで採用されています。

1986年、「ハーバード・ビジネス・レビュー」に掲載された野中氏と竹内氏の論文を見て、大いに感化されたジェフ・サザーランド博士は、論文で比喩として使われていたラグビー用語「スクラム」を見て、自身らが考案していたソフトウェア開発モデルを「スクラム開発」と名付けました。

今では柔軟に計画・仕様を修正する「アジャイル開発」の代表的な手法となっています。特徴をかいつまんで挙げると

📌主体的に活動できる少人数チーム(スクラム)を活動単位とする

📌毎朝のミーティングを通じて日々、情報交換する

📌短期間の活動(「スプリント」と呼ぶ)を回しながら障害を取り除く

📌なるべく早くサンプルにし、見て使ってフィードバックを得る

📌活動サイクルを通じて生産性向上スパイラルが回っていく

といったものがあります。これに対して、野中氏は書籍「スクラム」(早川書房)の寄稿で以下のようなコメントを残しています。

われわれの研究の対象は、日本の製造業、つまりハードウェアの開発のプロセスだったのだが、この論文(*)で示したスクラムというコンセプトが、分野を問わず人がチームになって仕事をする際の根本原理をとらえているとして、ソフトウェアの開発プロセスに応用したのが本書の著書であるジェフ・サザーランドだったのである

*「この論文」とは、1986年にハーバード・ビジネス・レビューに掲載された野中・竹内の両氏による共同論文

毎朝のミーティングはもちろん、サンプルをみんなでフィードバックするスクラム開発は、暗黙知や形式知化を個人と組織で共有し、深化させていくSECIモデルに通じるものがあります。

それだけではありません。野中氏が上記で表現した「根本原理」には、また別の側面があるのです。

知識はカオスから生まれる

「戦略を練ることは重要であるものの、ひとたび砲撃が始まれば、作った計画は煙と消える」。これは、元陸軍元帥で元米大統領でもあるアイゼンハワー氏が残したセリフです。

スクラム共同開発者のサザーランド博士も、かつて空軍に所属していた時の経験から、計画に拘泥することなく、まずは実行してから柔軟に計画や行動を修正する姿勢を重視しました。

実際、スクラム開発は従来型のウォーターフォール開発に対するアンチテーゼです。その代表例は、2000年代にFBI(米連邦捜査局)が1.7億ドルを投じたものの、一度も使われることがなかった大型の情報管理システムの導入プロジェクト。

博士いわく、「(大規模な)プロジェクトの完成時期は当初分からない。実際の仕事の進行スピードを把握できて、ようやく完成時期のめどを付けられる」。そこでスクラム開発では、開発しながらペースを掴み、完成時期を把握するというスタイルを取っています。

実は、ここに野中理論とスクラム開発の結節点があります。それは、SECIモデルは「知識創造」のみならず、「変化に強い」という特徴を持つ点です。

先ほど紹介した知識創造のスパイラルには、以下の2つの特徴があるのです。

📌個人が実践で得た気づきを新たな暗黙知、そして形式知へと常に更新(アップデート)し続ける

📌肩書にとらわれずに対話することで、現場の実践知が組織知になる

特に現実を直感的に認識する暗黙知は、普遍性の高い形式知とは対極的に「変化に敏感」です。その暗黙知が注入され続ける組織は「アジャイル(迅速)」組織と親和性が高いのです。

興味深いことに、野中氏は共著「知識創造企業」の冒頭で、このようなメッセージを残しています。

過去50年ものあいだ、日本企業は確実なのは不確実の連続だけという環境の中で生きてきた。(中略)不確実性の世界で生きてきたことが、日本企業には幸いした。なぜなら、そのときどきの競争優位の源泉を自ら破棄し続けることを余儀なくされたからである。実際、過去の成功体験を捨て去るいさぎよさは、日本に限らず成功している企業すべてに見られる傾向である

よく「変化の激しい現在とは違い、かつての高度成長期は右肩上がりの安定経済だった」と言われることがあります。

それは真っ赤な嘘だということです。実際にはニクソンショックやオイルショックが連続して起きた1970年代を筆頭に変化の連続。日本企業はその変化に先んじて対応していったのです。

また野中氏は知識創造企業で、日本企業のある種の「ムダ」が巡り巡って「強み」であったと述べています。

効率的な情報処理や不確性の削減に夢中の欧米のマネジャーにとって、冗長性という言葉は、不必要な重複や無駄あるいは処理能力を超えた情報過剰を暗示するため、有害なものに聞こえるだろう。(中略)組織的知識創造が起こるためには、個人やグループが作り出したコンセプトが、それをただちに必要としないほかの人たちにも共有される必要がある

当時の日本の経営トップが示す方針には「あいまいさ」があるため、社員が自分なりに考えて解釈する余地が残されていたと野中氏は指摘します。

こうして「戦略がない」はずの日本企業が、予測不能な環境において新しい市場を次々に切り開いていきました。

卓越性は頭よりも身体から生ず

「スクラム開発のもう一つの肝は『ペアプログラミング』にある」。野中氏は過去のインタビューでそう語っています(*)。

これは2人1組となって同じ画面を見てプログラミングする手法。ミスを減らせるほか、2人で問題解決にあたることで新しい切り口が見い出せる利点もあります。

野中氏に言わせると「知識創造の最小単位はペア。しかも異質な人間同士のペア」なのです。

ホンダの創業者の本田宗一郎さんには、片腕として副社長の藤沢武夫さんがいました。2人は常に意見が一致するとは限りませんでした。むしろ本田さんは「自分にないものを持っている」藤沢さんを大変信頼し、藤沢さんが引退を決めた時には「俺は藤沢がいてこその社長だから」と、潔く2人で同時退任を決断するほどでした。

また、サザーランド博士は野中氏に「スクラム開発は『守破離』の型に近い」と述べたことがありました(*)。

野中氏自身、知識創造のルーツに「武道」を挙げています。「戦後直後の日本企業には、『徒弟制度』と『守破離』という伝統が根付いていたように思う。武道ではその『道』を究めていく過程で、身体が覚えるまでやってみて、感じることを重視する」と説明します(*)。

守破離とは、子弟というペアで、弟子は師匠から教わる型を徹底的に身に着け、最終的にはその型を独自に進化させていくプロセスです。

野中氏は身体で覚えるという「身体性」を重視しました。暗黙知は、客観性だけで語れるものではなく、「私」という主観が五感を通じて体得するものだからです。「エクセレンス(卓越性)は頭からではなく、身体の内側から生まれる」(*)のです。

スクラム開発というと「アメリカの先端デジタル企業」で使われるキラキラした手法といった印象もあるでしょう。意外にも、日本の「道」にも通底し、「対話」や「身体で覚える」など泥臭いアナログ要素が満載なのです。

戦略は創作である

晩年の野中氏は、日本企業の「3つの過剰」に強い懸念を抱いていました。

それはバブル崩壊時の「雇用」・「設備」・「債務」ではなく、過剰な「分析」・「計画」・「規制(コンプライアンス)」。これらが、「人間が持つ創造性や野性を阻害している」と懸念したのです。

1990年代以降、日本企業が迷走を続ける過程で、「欧米流」のROE(自己資本利益率)やEVA(経済付加価値) 、事業ポートフォリオマネジメントといった指標・分析手法が取り入れられました。もちろん、これらの指標・手法自体が悪いのではなく、身体の内側からにじみ出る実践知を伴わない「分析過多」に陥った点が悪いということです。

また一見すると「効率的な分業」が進み、「部署が違えば別会社」と言われるほどに組織間の連携もめっきりと減りました。

野中氏自身、ITやAIのようなデジタル技術を活用することの重要性を決して否定していません。また自身が懐古主義を唱えていると思われることも懸念していました。

そのうえで、こうした現代の日本企業に対し、野中氏は以下のメッセージを送りました(*)。

戦略には「創作」が入っていいのです。司馬遼太郎の「坂の上の雲」のように、「主観的目的意識」があっていいのです。「どう生きるか」が重要なのだから。

確かに近年、戦略立案や組織変革をコンサルティングファームに依存する企業が少なくありません。こうしてでき上がった経営戦略や企業ビジョンには創造性が感じられません。その企業の経営陣や社員ではなく、外部のコンサルが作ったものだから当然です。

「野性味を取り戻すべき」と野中氏はよく言いました。

それは、知識は身体性を伴う「実践知」であること、「知識創造に終わりはない」こと、客観性のみならず「自分はどう生きたい」といった主観を取り戻すこと。

これらの提言はいつの時代であっても通じるものでしょう。

*を記した部分は次の記事を参照しました。

【野中郁次郎】誰も新たな「日本的経営」創造の担い手たれ(NewsPicks)

組織は装置ではなく生命体

共著「直観の経営」(KADOKAWA)によると、野中氏がカリフォルニア大学バークレー校に在籍していた頃、支配的な学説は「組織をコンピューターのような『情報処理システム』と見る『情報処理パラダイム』に基づいていました」とのこと。

そのうえで、「日本に帰国して日本企業を対象に研究を始めると、組織を機械と見る従来の欧米の経営理論に対する不満が次第に募ってきた」と振り返っています。

組織を「生命体」と見る当時の日本の組織観からすると、従来の経営理論は「結果的に人間の自由と自律性を奪ってきたのではないか」。野中氏はこのような疑問を呈したうえで、「分からないことが多発する環境下では、企業は主体的に情報を創造し、環境に対し積極的な提案をしていかなければならない」と思うに至ったと回顧しています。

組織を無機質な「情報処理装置」と扱ってきた従来の経営学に対するアンチテーゼとして、野中氏と竹内氏は、組織はむしろ生命のような有機体に近い「知識を創造するエコシステム」と再定義しました。

今の私たちからすると、「そんなこと当たり前ではないか」と思うでしょう。しかし、当時は市場でいかにして有利な「ポジション」を押さえるかの議論が中心。低価格路線または差別化路線という視点はあっても、企業が生き物のようにダイナミックに変化していくという発想は希薄でした。

併せて、1980年代ごろまでは「日本企業には戦略がない」とアメリカで言われることがありました。それにもかかわらず、日本企業は市場ニーズにマッチした商品を次々に出してきたのも事実です。例えば、燃費に優れた自動車、圧倒的に小型化した電卓、家庭用ゲーム、はたまたNC工作機械など、その事例は枚挙にいとまがありません。

1980年代に入ると日米の通商摩擦に発展するなど、アメリカが日本に脅威を感じるに至り、日本企業の研究が活発になりました。

知識をダイナミックに変換してきた日本

そんなアメリカ産業界には理解しがたい、日本企業の強みの一端を説明したのが、野中氏と竹内氏のSECIモデルです。

https://kakeai.co.jp/media/organization/2292

詳細は上記の記事に譲り、端的に説明すると、人間は五感を使って認知していることから、どのような知的活動をするにしても、直観を含めた「暗黙知」が欠かせません。

SECIモデルでは組織内の対話などを通じて、暗黙知を言語で表現できる「形式知」に変換していくことになります。形式知にすれば、その知見を横展開でき、また別の知見と組み合わせることで知識を拡張することも可能です。

しかも、一方的に暗黙知が形式知に変換されるだけでなく、形式知を仕事に応用することで、また新たな暗黙知を体得できる......といった知識の創造サイクルが生まれます。

もう一つ重要な点は、暗黙知だろうが形式知だろうが、個人の内部にとどめるのではなく、ミーティングや合宿を通じて「組織の知識」として共有することです。その組織知を個々の社員が実践することで、再び個人の内部の知識として深化していきます。

その代表例が、ホンダの「タマ出し会」と呼ばれるブレインストーミング合宿。そこでは各々の肩書をいったん忘れたうえで、本気で対話して相手の想いに共感することで暗黙知を共有します。

「暗黙知と形式知が行き来する」、「個人と組織で知識が行き来する」、このような知識のダイナミックな相互作用による「知識創造」は、イノベーション創出のメカニズムなのです。

海を渡って広がった「スクラム」

えてして経営モデルや手法というものは、発祥国以外の地で光り輝くことがあります。

代表例が「品質管理の父」と称されるエドワード・デミング博士の品質マネジメント。アメリカではなく日本で「QC(品質管理)サークル」という集団活動へと発展し、品質やコスト、納期の「終わりなきカイゼン」を追求するスタイルが広がりました。

かたや終わりなき「知識創造のスパイラル」を体系化したSECIモデルは、日本のエーザイがいち早く導入した例があるものの、むしろ海を渡ってアメリカで独自の発展を遂げました。

それがソフトウェア開発で有名な「スクラム開発」です。アマゾンやマイクロソフト、グーグルなどで採用されています。

1986年、「ハーバード・ビジネス・レビュー」に掲載された野中氏と竹内氏の論文を見て、大いに感化されたジェフ・サザーランド博士は、論文で比喩として使われていたラグビー用語「スクラム」を見て、自身らが考案していたソフトウェア開発モデルを「スクラム開発」と名付けました。

今では柔軟に計画・仕様を修正する「アジャイル開発」の代表的な手法となっています。特徴をかいつまんで挙げると

📌主体的に活動できる少人数チーム(スクラム)を活動単位とする

📌毎朝のミーティングを通じて日々、情報交換する

📌短期間の活動(「スプリント」と呼ぶ)を回しながら障害を取り除く

📌なるべく早くサンプルにし、見て使ってフィードバックを得る

📌活動サイクルを通じて生産性向上スパイラルが回っていく

といったものがあります。これに対して、野中氏は書籍「スクラム」(早川書房)の寄稿で以下のようなコメントを残しています。

われわれの研究の対象は、日本の製造業、つまりハードウェアの開発のプロセスだったのだが、この論文(*)で示したスクラムというコンセプトが、分野を問わず人がチームになって仕事をする際の根本原理をとらえているとして、ソフトウェアの開発プロセスに応用したのが本書の著書であるジェフ・サザーランドだったのである

*「この論文」とは、1986年にハーバード・ビジネス・レビューに掲載された野中・竹内の両氏による共同論文

毎朝のミーティングはもちろん、サンプルをみんなでフィードバックするスクラム開発は、暗黙知や形式知化を個人と組織で共有し、深化させていくSECIモデルに通じるものがあります。

それだけではありません。野中氏が上記で表現した「根本原理」には、また別の側面があるのです。

知識はカオスから生まれる

「戦略を練ることは重要であるものの、ひとたび砲撃が始まれば、作った計画は煙と消える」。これは、元陸軍元帥で元米大統領でもあるアイゼンハワー氏が残したセリフです。

スクラム共同開発者のサザーランド博士も、かつて空軍に所属していた時の経験から、計画に拘泥することなく、まずは実行してから柔軟に計画や行動を修正する姿勢を重視しました。

実際、スクラム開発は従来型のウォーターフォール開発に対するアンチテーゼです。その代表例は、2000年代にFBI(米連邦捜査局)が1.7億ドルを投じたものの、一度も使われることがなかった大型の情報管理システムの導入プロジェクト。

博士いわく、「(大規模な)プロジェクトの完成時期は当初分からない。実際の仕事の進行スピードを把握できて、ようやく完成時期のめどを付けられる」。そこでスクラム開発では、開発しながらペースを掴み、完成時期を把握するというスタイルを取っています。

実は、ここに野中理論とスクラム開発の結節点があります。それは、SECIモデルは「知識創造」のみならず、「変化に強い」という特徴を持つ点です。

先ほど紹介した知識創造のスパイラルには、以下の2つの特徴があるのです。

📌個人が実践で得た気づきを新たな暗黙知、そして形式知へと常に更新(アップデート)し続ける

📌肩書にとらわれずに対話することで、現場の実践知が組織知になる

特に現実を直感的に認識する暗黙知は、普遍性の高い形式知とは対極的に「変化に敏感」です。その暗黙知が注入され続ける組織は「アジャイル(迅速)」組織と親和性が高いのです。

興味深いことに、野中氏は共著「知識創造企業」の冒頭で、このようなメッセージを残しています。

過去50年ものあいだ、日本企業は確実なのは不確実の連続だけという環境の中で生きてきた。(中略)不確実性の世界で生きてきたことが、日本企業には幸いした。なぜなら、そのときどきの競争優位の源泉を自ら破棄し続けることを余儀なくされたからである。実際、過去の成功体験を捨て去るいさぎよさは、日本に限らず成功している企業すべてに見られる傾向である

よく「変化の激しい現在とは違い、かつての高度成長期は右肩上がりの安定経済だった」と言われることがあります。

それは真っ赤な嘘だということです。実際にはニクソンショックやオイルショックが連続して起きた1970年代を筆頭に変化の連続。日本企業はその変化に先んじて対応していったのです。

また野中氏は知識創造企業で、日本企業のある種の「ムダ」が巡り巡って「強み」であったと述べています。

効率的な情報処理や不確性の削減に夢中の欧米のマネジャーにとって、冗長性という言葉は、不必要な重複や無駄あるいは処理能力を超えた情報過剰を暗示するため、有害なものに聞こえるだろう。(中略)組織的知識創造が起こるためには、個人やグループが作り出したコンセプトが、それをただちに必要としないほかの人たちにも共有される必要がある

当時の日本の経営トップが示す方針には「あいまいさ」があるため、社員が自分なりに考えて解釈する余地が残されていたと野中氏は指摘します。

こうして「戦略がない」はずの日本企業が、予測不能な環境において新しい市場を次々に切り開いていきました。

卓越性は頭よりも身体から生ず

「スクラム開発のもう一つの肝は『ペアプログラミング』にある」。野中氏は過去のインタビューでそう語っています(*)。

これは2人1組となって同じ画面を見てプログラミングする手法。ミスを減らせるほか、2人で問題解決にあたることで新しい切り口が見い出せる利点もあります。

野中氏に言わせると「知識創造の最小単位はペア。しかも異質な人間同士のペア」なのです。

ホンダの創業者の本田宗一郎さんには、片腕として副社長の藤沢武夫さんがいました。2人は常に意見が一致するとは限りませんでした。むしろ本田さんは「自分にないものを持っている」藤沢さんを大変信頼し、藤沢さんが引退を決めた時には「俺は藤沢がいてこその社長だから」と、潔く2人で同時退任を決断するほどでした。

また、サザーランド博士は野中氏に「スクラム開発は『守破離』の型に近い」と述べたことがありました(*)。

野中氏自身、知識創造のルーツに「武道」を挙げています。「戦後直後の日本企業には、『徒弟制度』と『守破離』という伝統が根付いていたように思う。武道ではその『道』を究めていく過程で、身体が覚えるまでやってみて、感じることを重視する」と説明します(*)。

守破離とは、子弟というペアで、弟子は師匠から教わる型を徹底的に身に着け、最終的にはその型を独自に進化させていくプロセスです。

野中氏は身体で覚えるという「身体性」を重視しました。暗黙知は、客観性だけで語れるものではなく、「私」という主観が五感を通じて体得するものだからです。「エクセレンス(卓越性)は頭からではなく、身体の内側から生まれる」(*)のです。

スクラム開発というと「アメリカの先端デジタル企業」で使われるキラキラした手法といった印象もあるでしょう。意外にも、日本の「道」にも通底し、「対話」や「身体で覚える」など泥臭いアナログ要素が満載なのです。

戦略は創作である

晩年の野中氏は、日本企業の「3つの過剰」に強い懸念を抱いていました。

それはバブル崩壊時の「雇用」・「設備」・「債務」ではなく、過剰な「分析」・「計画」・「規制(コンプライアンス)」。これらが、「人間が持つ創造性や野性を阻害している」と懸念したのです。

1990年代以降、日本企業が迷走を続ける過程で、「欧米流」のROE(自己資本利益率)やEVA(経済付加価値) 、事業ポートフォリオマネジメントといった指標・分析手法が取り入れられました。もちろん、これらの指標・手法自体が悪いのではなく、身体の内側からにじみ出る実践知を伴わない「分析過多」に陥った点が悪いということです。

また一見すると「効率的な分業」が進み、「部署が違えば別会社」と言われるほどに組織間の連携もめっきりと減りました。

野中氏自身、ITやAIのようなデジタル技術を活用することの重要性を決して否定していません。また自身が懐古主義を唱えていると思われることも懸念していました。

そのうえで、こうした現代の日本企業に対し、野中氏は以下のメッセージを送りました(*)。

戦略には「創作」が入っていいのです。司馬遼太郎の「坂の上の雲」のように、「主観的目的意識」があっていいのです。「どう生きるか」が重要なのだから。

確かに近年、戦略立案や組織変革をコンサルティングファームに依存する企業が少なくありません。こうしてでき上がった経営戦略や企業ビジョンには創造性が感じられません。その企業の経営陣や社員ではなく、外部のコンサルが作ったものだから当然です。

「野性味を取り戻すべき」と野中氏はよく言いました。

それは、知識は身体性を伴う「実践知」であること、「知識創造に終わりはない」こと、客観性のみならず「自分はどう生きたい」といった主観を取り戻すこと。

これらの提言はいつの時代であっても通じるものでしょう。

*を記した部分は次の記事を参照しました。

【野中郁次郎】誰も新たな「日本的経営」創造の担い手たれ(NewsPicks)