知識創造のフレームワークSECIモデル〜基本概念とその成り立ち、実践のポイント

SECIモデルとは

SECIモデルとは、一橋大学名誉教授である野中郁次郎氏と竹内弘高氏によって考案されたナレッジマネジメントのフレームワークです。

SECIは「セキ」と読み、知識創造のプロセスである共同化(Socialization)・表出化(Externalization)・連結化(Combination)・内面化(Internalization)の頭文字をとって「SECIモデル」と名付けられています。

「知識創造企業」で世に出た概念

SECIモデルの概念は、野中氏と竹内氏が1995年にアメリカで出版した“Knowledge-Creating Company”で提起されました。

邦訳は、1996年に刊行された「知識創造企業」(翻訳:梅本勝博 東洋経済新報社)です。

2020年に新装版が出版されるほど長く読み継がれている本です。

SECIモデルが世界に与えた影響とその新奇性

同書は世界10カ国語以上で翻訳され、経営学会やビジネスの現場にナレッジマネジメントブームを巻き起こすなど世界的に大きな影響を与えました。

野中氏は、ウォール・ストリート・ジャーナルの「The most influential business thinkers(最も影響力のあるビジネス思索家トップ20)」にアジアから唯一選出されるなど様々な賞を受賞しています。

そして今も講演会やインタビューなどを精力的にこなし、ビジネスパーソンへの示唆を与えています。

「暗黙知」への注目

SECIモデルのベースにあるのは、組織的な「知識創造」の力が継続的かつ発展的なイノベーションを可能にするという考え方です。

その「知識創造」の源泉として、個人が持っていて他の人には説明できない「暗黙知」を重視したことが野中氏と竹中氏の理論の画期的な点でした。

それまでの経営学においても、企業の競争力の源泉としての知識の重要性は指摘されていました。

しかし他者に伝達可能な「情報」や、すでに組織内で共有された「形式知」をいかに処理するかということに注目する理論がほとんどでした。

野中氏らは、企業の競争力の源泉は情報処理ではなく知識創造だと見抜き、組織の中でどのようにして新しい知識が生まれるかに注目しました。

そして個人の暗黙知を組織内で共有可能な形式知へと転換し、それがまた暗黙知として個人に内面化されるという相互作用の過程で新たな知識が創造されるメカニズムをSECIモデルで説明し、それこそが継続的なイノベーションを可能にするのだと指摘したのです。

SECIモデルにおける4つの知識創造プロセスと知識スパイラル

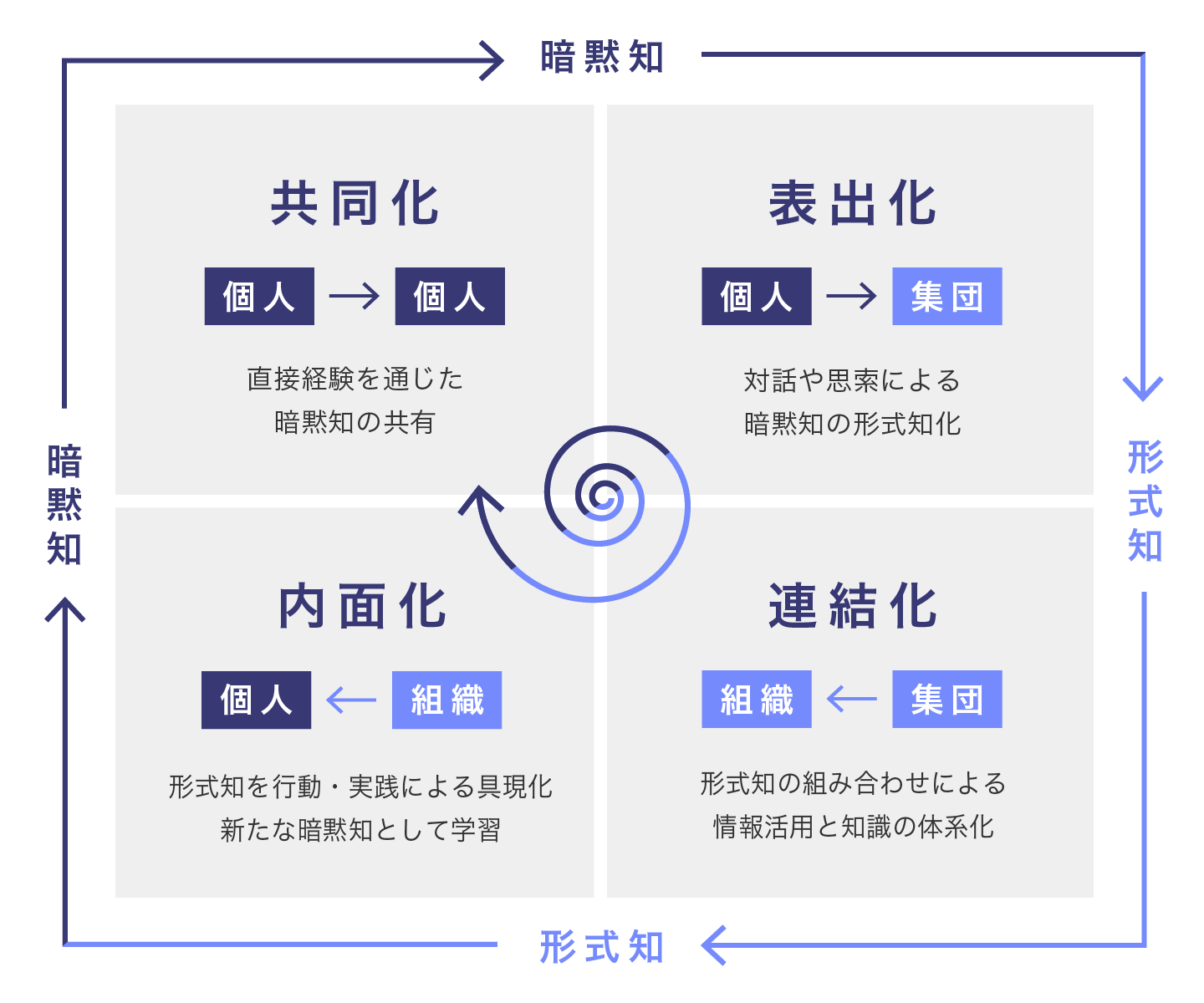

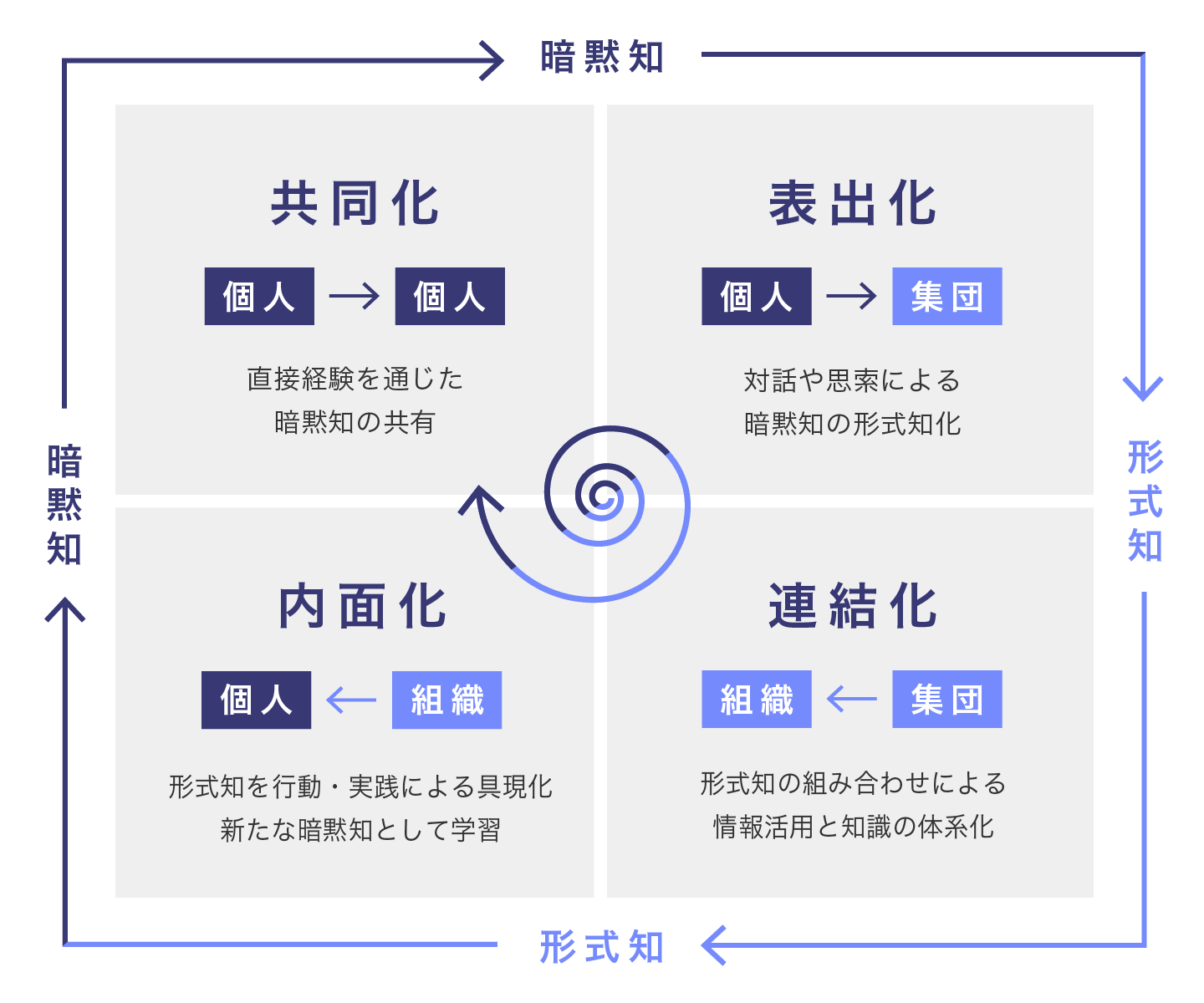

SECIモデルは、個人が持つ暗黙知を組織で共有する形式知へと変換し、それが新たな暗黙知・形式知へと発展していくという知識の創造過程を次のような図で表しています。

(出典:論文「企業の知識ベース理論の構想」掲載の図を「1on1総研」が要約)

この図で表される4つの知識変換のモードについて以下で説明します。

①共同化(Socialization)

共同化は、個人の暗黙知と個人の暗黙知を共有し、グループの暗黙知を創造するモードです。

先に、暗黙知とは「個人が持っていて他の人には説明できないこと」と説明しました。

しかし私たちは、他人の暗黙知を言葉で理解するのではなく体験することで自分にも取り込めます。

弟子が親方のやり方を見様見真似で覚えていく徒弟制や、上司や先輩が自分の仕事に同行させたり一部をやらせたりしながら教えるOJTなどをイメージすると分かりやすいでしょう。

この他、自社の製品やサービスを顧客が利用する様子をじっくり観察したり、顧客と対話したりするといったことでも個人や顧客の暗黙知をチームで共有できます。

ここで重要なのは、暗黙知を持っている個人とグループのメンバーが共通の経験をすることです。

②表出化(Externalization)

暗黙知は言葉にするのが難しいことですが、表出化のプロセスでは、対話によって明確なコンセプトに落とし込むことで形式知に変換します。

この時、メタファー・アナロジー・モデルの順に考えていくことが効果的かつ効率的な変換のポイントとなります。

表出化は、暗黙知から形式知を創造するモードです。

「知識創造企業」には、 4つの知識変換のモードの中でも、この「表出化」が“知識創造プロセスの真髄である”と書かれています。

メタファーは、あるものを全く異なるものに例えることです。

それにより、暗黙知の中身をより具体的にイメージしたり理解を深めたりできます。

アナロジーとは共通点のことです。

メタファーで結び付けられた2つのものの共通点に注目することで異なる点も明確になり、暗黙知をさらに理解することを助けます。

メタファーとアナロジーによって暗黙知のコンセプト化が進むと、図式や手順書のようなモデルとして表現ができるようになります。

③連結化(Combination)

連結化は、個別の形式知を組み合わせて体系的な形式知を創造するモードです。

組織の内外から集められ、積み重ねられた複数の形式知が整理されたり加工されたりすることで、より複雑で系統だった形式知になります。

例えば現場の経験と売上のデータベースから得られた情報を組み合わせて新たな販売手法を導き出したり、表出化のプロセスで明確になった組織のビジョンを元に新商品のコンセプトを生み出したりといったことが相当します。

④内面化(Internalization)

内面化は、形式知から暗黙知を創造するモードです。

表出化や連結化によって言葉や図として表現された形式知を、個々人が実際に経験したり学習したりすることによって自分のもの(暗黙知)にします。

これは、内面化をした本人にとっても、所属組織にとっても貴重な財産となります。

その暗黙知が別の部署で活かされたり、新しい商品やサービスのアイデアにつながったりするからです。

そして再び共同化・表出化・連結化・内面化のプロセスを経て新たな知識が創造されていく可能性があるのです。

知識スパイラル

最初は個人に属していた暗黙知がこのように、SECIモデルのプロセスを経て組織の新たな知識へと発展していきます。

またそれを繰り返す中で知識は、チーム・部署・組織全体へと広がっていきます。

このような動きを野中氏らは「知識スパイラル」と表現し、これこそがイノベーションを生むのだと語っています。

SECIモデルにおける4つの「場」

野中氏と多摩大学の紺野登教授は、SECIモデルの4つのプロセスに対応する「場」という概念を提唱しました。

これは欧米でも“ba”という言葉で提起され、ナレッジ・マネジメントの分野で広く知られています。

ここでの「場」とは、そこに参加する人々による相互作用を通じ、新しい意味の創造が起きるような文脈(コンテクスト)のことです。

野中氏らは、知識はそれ単体として存在するものではなく、社会的・文化的・歴史的なコンテクストの中で創られていくものだと考えています。

つまり、知識創造においては場(=コンテクスト)が必要不可欠なのです。

場には、オフィスのように物理的なものもあれば、オンラインミーティングやSNSのようなバーチャルなもの・共有された体験・思想・理想などのメンタル的なものもあります。

組織のメンバーは、これらの場を通じてSECIモデルの各プロセスに参加し、個人間や個人と環境との間で相互作用しながら知識を創造していきます。

場には次の4つのタイプがあり、SECIモデルの共同化・表出化・連結化・内面化にそれぞれが対応しています。

①創発場(共同化の場)

創発場は、SECIモデルの共同化のためのコンテクストを提供します。

それは、気持ち・感情・経験・メンタルモデルを人々が共有する場です。

暗黙知という言葉で表現できないものを共有するには、お互いの間にある心理的な壁を乗り越えて、相手の感覚や反応を感じ取ることが重要です。

そのため直接対話をしたり、経験を共有できたりするリアルな場所であることが望ましいでしょう。

例えばそれは、上司や同僚の会話や仕事をする様子が直に伝わってくるオープンなオフィス、気軽な雑談が生まれやすいランチルームやカフェコーナーなどオフィスのデザインによって作りだせます。

また役員と一般の社員が意見を交わすタウンホールミーティング、自社の商品を顧客が購入したり使ったりする現場に出向いて交流する、取引先の工場を訪ねるなどのアクティビティも創発場といえるでしょう。

②対話場(表出化の場)

対話場は、SECIモデルにおける表出化を促す場です。

対話によって暗黙知をコンセプトに落とし込んで形式知化するためには、様々な視点から問題を見ることや、枠にとらわれない自由な発想をすることが重要です。

ゆえに対話場には、それぞれに異なるスキルや知識をもった多様なメンバーを集めることがポイントとなります。

そのため対話場は、創出場と比較してより意図的に準備される傾向があります。

例えば部門横断のプロジェクトチーム・経営メンバーの合宿・組織のビジョンを検討するワークショップなどをイメージすると理解しやすいでしょう。

活発な対話を促進するにはリアルに対面できる場所があると良いものですが、ウェブ会議やグループチャットなどもうまく使えば対話場になるでしょう。

③システム場・体系場(連結化の場)

システム場は体系場とも呼ばれ、SECIモデルにおける連結化のためのコンテクストを提供します。

具体的には、イントラネット・グループウェア・共有ファイルやデータベースなどが想定されています。

これらのツールによって現場の情報や社員の情報が広く伝達されたり、社内に蓄積された形式知に素早くアクセスしたりすることが可能になります。

そしてさらに複数の知識を組み合わせ、より体系的な知識を創造していく連結化が促進されます。

必要なデータにいつでもアクセスしたり自ら情報発信ができたりするようクラウド化を進める、スマートフォンやタブレットを社員に配布するといったことがシステム場(体系場)の創出に役立つでしょう。

④実践場(内面化の場)

実践場は、SECIモデルにおける内面化を可能とする場です。

内面化は、上司や先輩の言葉などで伝えられた形式知・マニュアル・図などを元に実際にやってみることで個人の暗黙知にしていくプロセスです。

そのためOJTのように実際の仕事をする場面・研修におけるロールプレイ・シミュレーションソフトを使ったトレーニングなどの機会が実践場となります。

SECIモデルが生まれた背景

「知識創造企業」によると、同書の目的は、高度成長期に次々とイノベーションを生み出した日本企業の研究を元に、組織における知識創造の一般理論を創り出すことでした。

書籍が出版された1996年はバブル崩壊後で、日本はすでに「失われた30年」と呼ばれる後退期に入っていました。

それでも野中氏らは、“情報の処理”ではなく“知識の創造”に注目した経営論はこれまでになく、組織的な知識創造の理論を示すことがその後の企業の発展のためにも必要だと考えたのです。

ドラッカーの「知識社会」「ナレッジワーカー(知識労働者)」の概念とSECIモデルの関係

SECIモデルが提起されて以降、経営学者の間ではナレッジマネジメントが重要なテーマのひとつとなりました。

しかしナレッジマネジメントに注目したのは野中氏らが最初ではありません。

例えばピーター・ドラッカーは、知識が重要な役割を果たす「知識社会」の到来と、知識で付加価値を生み出す「ナレッジワーカー(知識労働者)」の興隆を1960年代に予見していました。

ドラッカーの他にも知識に注目する研究者は複数おり、知識とそれを活用する人材こそが企業の競争力の源泉であるという考えは、1990年代の欧米で広く受け入れられていました。

しかし「知識創造企業」では当時の状況を次のように批判しています。

『企業にとっても国にとっても知識が重要であるという議論は、知識がいかに創られるかを理解するためにはたいして役に立たない。これらのビジネスと社会の先導的観察者たちは、知識が創られる仕組みやプロセスを、実は調べていないのである。この点が、われわれの研究と異なる』

マイケル・ポランニーの知識論とSECIモデルの関係

SECIモデルのベースである「暗黙知」と「形式知」という知識の分類も、野中氏らのオリジナルではありません。

これは、多岐にわたる分野において多大な功績を残し、天才科学者と称されたマイケル・ポランニーが1960年代に提唱した概念です。

ポランニーは、『我々は語ることができるより多くのことを知ることができる』という言葉で暗黙知という概念を端的に表現しました。

それは、個人が身体を使って知らず知らずのうちに習得した技能や感覚のことです。

例えば子どもに自転車の乗り方を教える時、『まっすぐ前を見て』など部分的なアドバイスを与えることはできます。

しかし本人に何度も挑戦させるというプロセス抜きには目的を達成できません。

子どもは、何度もやってみる過程で自分なりの暗黙知を蓄積して乗れるようになるのです。

このように暗黙知は、個人が固有の経験を通じて得るものである以上、同じように自転車に乗れるようになったとしても、アドバイスを与えた親が持っている暗黙知と子どもが持っている暗黙知は全く同じものではありません。

ポランニーは、このような暗黙知こそが「科学的直感」の元であり、新たな発見やアイデアの創造において非常に重要な役割を果たすと考えました。

元東京経済大学教授の大崎正瑠氏は、SECIモデルにおける暗黙知は、それが形式知に変換できるとする点においてポランニーの暗黙知とは別物だと指摘しています。

ポランニーの暗黙知は、どこまで行っても表に出して伝達することが不可能なものです。

それに対してSECIモデルの暗黙知は、単にそれまでは表に出して伝達されてこなかったものを指しており、同じ「暗黙知」という言葉を使うのは誤解を招くというのが大崎氏の主張です(参考:大崎正瑠「暗黙知を理解する」)。

しかしポランニーの知識の概念に大いにヒントを得てSECIモデルが生まれたことは事実です。

ポランニーの暗黙知はあくまで個人に属するものですが、SECIモデルでは「組織が共有する暗黙知」という新しい概念が生まれています。

野中氏らはアナロジーの力を使い、組織をひとつの生命体として捉えました。

個人の暗黙知は他人に伝達し得ないとポランニーが考えたように、生命体である組織に固有で社外には伝達できない知識を表すのに「暗黙知」という言葉が選ばれたのかもしれません。

SECIモデルの構築に寄与した企業事例

知識創造の理論およびSECIモデルは、高成長期に数々のイノベーションを生み出した日本企業の分析によって生まれました。

「知識創造企業」では以下のような事例が紹介されています。

企業名イノベーションホンダ全く新しい都市型カー「ホンダ・シティ」の開発松下電器(現パナソニック)ホームベーカリーの開発NEC最初のパーソナル・コンピューター「PC-8000」の開発マツダ新型スポーツカー「RX-7」の開発キヤノン家庭用複写機「ミニコピア」の開発アサヒビール「アサヒスーパードライ」の開発富士ゼロックス複写機「FX3500」の開発花王独自開発のコンピューター情報システムを基礎にした「生体機能的」組織体制の構築シャープ「ハイパーテキスト型組織」の構築日産高性能グローバルカー「プリメーラ」の開発新キャタピラー三菱グローバル市場向け油圧ショベルカー「REGA」シリーズの開発SECIモデルの構築に寄与した企業事例

SECIモデルで成功した日本企業が競争力を失った理由

SECIモデルで表される知識創造の力が日本企業の強さの秘密だったのであれば、バブル崩壊後の日本企業はなぜ30年以上浮上できなかったのでしょうか。

野中氏が指摘する「3つの過剰」

野中氏は、バブル崩壊後の日本企業を苦しめたのは「プラン(計画)・アナリシス(分析)・コンプライアンス(法令順守)」の3つの“過剰”だったと指摘しています。

計画と分析の過剰は、データによる計画や評価を重視する欧米の文化の影響だとされています。

野中氏は『本質をつかんでやりぬく“野性味”がそがれてしまった』『計画や手順を優先させられると人は指示待ちになり、創意工夫をしなくなる』と日本企業の現状を嘆いています。

コンプライアンスに関しては、グローバル取引の増加や企業間競争の激化によりルールの遵守が求められるようになったこと、企業の不正が社会的な損害を引き起こしたこと(エンロン事件など)、人権・環境問題などへの人々の意識の高まりといった背景があり、以前より厳しい対応がなされるようになっています。

これについても野中氏は、『事なかれ主義やリスク回避、忖度(そんたく)の文化が生まれやすい。“様子をみながら慎重に”などと悠長にやっていられない時もある』とし、過剰反応が日本企業の力をそいでいると指摘します(参考:日本掲載新聞「〈直言〉『企業の失敗、野性喪失から』野中郁次郎氏 一橋大名誉教授) 。

PDCAサイクルとSECIモデルの根本的な違い

今、多くの企業が「PDCA(Plan:計画・Do:実行・Check:測定/評価・Action:対策/改善」の仮説・検証サイクルに従って事業を推進しています。

野中氏は、これも欧米流の計画・評価への偏重の影響だとし、PDCAサイクルとSECIモデルは本質的に異なるものだと指摘します。

野中氏によれば、PDCAの出発点となるPlanは、分析的・科学的・演繹的に導かれて「与えられる命題」といった傾向が強いものです。

SECIモデルでいえば形式知から始まることになります。

その結果、実行する者が主体的にコミットメントすることが難しくなります。

一方でSECIモデルでは、『自分は何のために存在し、何をやりたいのか』という主観的な目的意識(暗黙知)が起点となります。

それがSECIのサイクルを経て組織全体の知識へと磨き上げられ、再び個人に内面化されるため一人ひとりがコミットできるものとなるのです(参考:リクルートワークス研究所「Works」111号)。

これらの発言から野中氏は、日本企業が再浮上する鍵はやはりSECIモデルにあり、社員一人ひとりの暗黙知をいかに共有し、その企業ならではの新しい知識へと高めていくかが重要だと考えていることが分かります。

SECIモデルでイノベーションを生み出すには

SECIモデルは、学術界だけでなくビジネスパーソンの間でも非常によく知られた概念ですが、実践が難しいという声もあります。

その理由をいくつか紹介するとともに、SECIモデルでイノベーションを生み出すためのポイントをお伝えします。

SECIモデルの実践が難しいといわれる理由

表出化の難しさ

そもそも言葉にするのが難しい暗黙知を、その場にいる全員が『これだ!』と納得できるようなコンセプトに落とし込むには、それぞれに異なるスキルや知識をもった多様なメンバーを集めることに加え、全員が忌憚なく意見をいい合える心理的安全性や、協力して良いコンセプトを作ろうというモチベーションが不可欠です。

部門横断のプロジェクトチームや合宿のような「対話場」が設定されるのはそのような状況を作るためです。

しかし上下関係が厳しい組織であったり、職場の人間関係が悪かったり、取り扱うテーマがワクワクさせるものでない場合、そのような場を設定しても腹を割って話し合える状態にはならないでしょう。

成果が不明確な中で継続が求められる

暗黙知というデータ化できないものを出発点に、知識という無形の資産を創り出すという活動は成果が分かりにくいものです。

またSECIモデルのサイクルを1度回せばイノベーションが必ず生まれると約束できるものでもありません。

中長期的に実践を続ければ『あの時創造した知識がこのイノベーションに役立った』と後から振り返れるはずですが、それが分かるまで続けることが難しいという問題があります。

内面化の前提条件が揃わない

内面化が起きるには、対象の知識が形式知の状態にされていることと、それを実践したりシミュレーションしたりする場があることが前提条件になります。

組織の新たな知識が創造されても、それが個人の暗黙知として内面化されなければSECIモデルの次のサイクルが始まりません。

その組織ならではのノウハウがあっても、それを伝えていく体制や仕組みがなければ実践して内面化する者が増えず、そこからさらに知識が発展していくこともありません。

SECIモデルの実践は対話と体験の共有から

SECIモデルを実践するには、個人の暗黙知が出発点であることを常に忘れないことが重要です。

そして暗黙知は言葉や図では表せないものなので、個人と個人の間で徹底的に対話をしたり、同じ体験をしたりしてみるといった共有の時間が必要です。

それで『こういうことか』という共感が起きて初めて暗黙知が表出できる状態になるのです。

『分かるように説明しろ』という態度で相手に接するのではなく、『この人が何を感じているのか、どのような暗黙知がそこにあるのかを自分も感じ取ろう』という相手に寄り添う姿勢が求められます。

VUCA(ブーカ)の時代におけるSECIモデルの可能性

現代はVUCA(Volatility:変動性・Uncertainty:不確実性・Complexity:複雑性・Ambiguity:曖昧性の頭文字を取った造語)の時代といわれるように、ビジネス環境は予測困難で変化の激しい状況にあります。

このような時代にこそ、SECIモデルには大きな可能性があります。

SECIモデルで「企業の存在理由(パーパス)」を問う

先に、PDCAサイクルとSECIモデルは本質的に異なるものであると野中氏が主張していることを紹介しました。

形式知を元にしたPlanを元にPDCAサイクルを回し始めると、他社と同じゴールを目指して熾烈な競争に飛び込むといったことになりかねません。

高度経済成長の時代であれば、他社と同じモノであっても、より安く数多く作れれば競争に勝てました。

しかし今の世の中でその戦略で勝ち続けていくことは困難です。

生き残っていくには、他社にはない自社の強みや、自社だからこそやるべきだと思えること(パーパス)を明確にし、それを指針に戦略を立てる必要があります。

自社独自の強みやパーパスは、それまでに組織が積み重ねてきた暗黙知を表出化し、連結化することで見えてくるものです。

それを個々の社員が内面化することで組織の力が向上していきます。

人的資本経営と知識創造企業

「人的資本経営」の必要性が数年前から盛んに喧伝されるようになりました。

人材こそが企業の競争力の源泉であり、能力ある人材の獲得や定着、能力を活かすことと伸ばすことに投資し、企業の持続的な成長を実現していこうという考え方です。

知識の源泉は人材であることを考えれば、知識創造企業は人的資本経営を適切に行なっている会社だといえるでしょう。

リモートワーク時代に「場」を作るには

コロナ禍以降リモートワークが浸透し、同じ時間に同じ場所に社員が集まって経験を共有したり対話をしたりすることが難しくなった企業もあるでしょう。

SECIモデルを促進する「場」の概念が提起された当時、「創発場」や「対話場」は特にリアルな場が想定されていました。

確かに、相手の感覚や反応を感じ取る・複数人で同じ経験をするといったことはリアルな場の方がやりやすいものです。

しかしウェブ会議システムやメタバース(仮想空間)など、コミュニケーションや共通体験がリモートでもできるテクノロジーが発展しつつあります。

社内SNSでのコミュニケーションの頻度が増え、範囲が広がった結果、合宿のような場を設定しなくても共有化や表出化が促進される可能性すらあります。

リモートワークや各種デジタルツールの存在を前提に、SECIモデルが実践できるコミュニケーションのあり方をデザインすると良いでしょう。

SECIモデル実践の事例

ここでは、現時点でSECIモデルを実践している企業の例を一部紹介します。

エーザイ

SECIモデルが発表されてから、それを初めて現場で採用したのは医薬品メーカーのエーザイだといわれています。

同社ではそれ以前から、SECIモデルに相当する知識創造が自然に行われ、新薬の開発というイノベーションに結実していました。

しかし社長の内藤晴夫氏は、部門によって取り組みの成果にばらつきがあり、部門を超えて知識を伝えられる仕組みがないことに課題を感じていました。

そのような時に内藤社長は「知識創造企業」を読み、SECIモデルはまさに自分がやろうとしていたことだと感じたそうです。

その後、内藤社長が野中氏に連絡をとってSECIモデルについての理解を深め、エーザイは今にいたるまでそのプロセスを実践し続けています。

同社は、企業理念として「ヒューマン・ヘルスケア(hhc)」を掲げ、社員一人ひとりが患者や生活者の目線でものを考え、言葉にならない想いを感じ取ることの重要性を全社で共有しています。

この理念を実践するため、グローバルの全社員に対して、ビジネス時間の1%を費やして患者や生活者と過ごすことを推奨しています。

例えば同社ではhhc活動の一環として、がん患者との座談会やインタビュー、医師との面談などを繰り返し行っています。

その結果『生死に関わるような重大な副作用ばかりでなく、しびれや脱毛など長期間続く副作用にも悩まされている』といった患者の辛さに対する理解が進みました(共同化)。

これが「副作用で苦しむことのないがん治療の実現」というコンセプトにつながり(表出化・連結化)、創薬に関わるメンバーらの暗黙知にも落とし込まれ(内面化)、一丸となって研究開発に取り組むというサイクルが起きています。

リクルート

リクルートでは、SECIモデルをそのままなぞろうとしている訳ではないものの、社内で行われている新規事業創出の取り組みはまさに知識スパイラルそのものです。

例えば同社では、「ゼクシィ」「HOT PEPPER」「スタディサプリ」など成功した事業の多くが新規事業提案制度「Ring」から生まれています。

大企業の新規事業開発は、経営者や経営企画部からのトップダウンで始まることも多いものです。

「Ring」発の新規事業は、これとは対極の“ボトムアップ型の新規事業開発”です。

営業やメディア制作などに携わる現場の社員が提案する場合が多く、消費者や取引先のニーズを把握しやすいはずです。

それは言葉で投げかけられる「形式知」もあれば、一緒に過ごしたり対話をしたりする中で感じ取れる「暗黙知」であることもあります。

顧客の潜在的な暗黙知を知る共同化のプロセスこそが、他社がまだ手掛けていない新しいサービスの発想につながります。

「Ring」の1次審査を通過した提案者は、該当領域の役員や様々な分野の社員たちのアドバイスを受けながら数カ月かけてアイデアをブラッシュアップします。その後2次審査と役員による最終審査を通過すると、いよいよ新規事業の立ち上げに入ります。

1次審査後のブラッシュアップ期間は、消費者や提案者のもつ暗黙知を他の社員との対話を通じて共同化・表出化していくプロセスだといえるでしょう。

その後、審査を通過した提案は、事業化を通じて組織全体に新しい知識を展開していくことになります(連結化・内面化)。

なお「Ring」には毎回1,000件ほどの応募があります。

審査担当者約100人が目を通し、全てにコメントを書くそうです。

そのコメントや他の提案内容を知ることは、審査に通らなかった社員にも組織のビジョンや重要な考え方を浸透させていく効果があります。

このようにしてリクルートでは継続的な知識創造のスパイラルが起きているのです。

関連キーワード

本記事に関連するキーワードをいくつか紹介します。

ナレッジマネジメント

経営学やビジネスの現場において「ナレッジ」とは業務上で役立つ知識や情報を意味します。

特定のグループや個人が持つナレッジを組織全体で共有し、活用するのがナレッジマネジメントの考え方です。

日本語では、ナレッジマネジメントを「知識管理」「知識経営」などと訳します。

しかし野中氏は「知識管理から知識経営へ」という共著論文で、既存の知識を管理する「知識管理」はナレッジマネジメントの第一段階に過ぎず、新しい知識を創り続けることによる経営、すなわち「知識創造の経営」が真のナレッジマネジメントであると主張しています。

スクラム/アジャイル

「スクラム」と「アジャイル」は、共に2000年代に普及したソフトウェアの開発手法を表す言葉です。

それまでのソフトウェアの開発では、そのソフトウェアに必要な機能をすべて洗い出し、それを分析・設計・実装し、最後に全体のテストを経て世の中にリリースする「ウォーターフォール」という手法が取られてきました。

それぞれの工程のスケジュールが最初に決められ、基本的には後戻りをせずに進めていく前提です。

対して「アジャイル」は、優先順位が高い機能を先に作り、それを顧客やユーザーに見せてフィードバックを受け、次のタスクを決めます。

最初のアイデアにこだわらず、ユーザーの反応や世の中の変化に合わせて柔軟に仕様を検討しつつ全体を作り上げていく方法です。

「アジャイル」と呼ばれる開発手法は複数あり、中でも「スクラム」は最も普及している方法です。

ソフトウェア開発手法の「スクラム」は、アメリカのジェフ・サザーランド氏とケン・シュエイバー氏が90年代に共同で開発しました。

2人にインスピレーションを与えたのが、野中氏と竹中氏が1986年に発表した論文でした。

その論文では、世界の革新的な企業の新商品開発チームを、スクラムを組んでボールを動かすラグビーのチームに例えたのです。

この経緯とジェフ・サザーランド氏の理念は「知識創造企業」でも紹介されています。

SECIモデルに関するオンライン研修

SECIモデル ~知識創造に繋がるナレッジ・マネジメント~(GLOBIS学び放題×知見録)※2024年9月現在

SECIモデルとは

SECIモデルとは、一橋大学名誉教授である野中郁次郎氏と竹内弘高氏によって考案されたナレッジマネジメントのフレームワークです。

SECIは「セキ」と読み、知識創造のプロセスである共同化(Socialization)・表出化(Externalization)・連結化(Combination)・内面化(Internalization)の頭文字をとって「SECIモデル」と名付けられています。

「知識創造企業」で世に出た概念

SECIモデルの概念は、野中氏と竹内氏が1995年にアメリカで出版した“Knowledge-Creating Company”で提起されました。

邦訳は、1996年に刊行された「知識創造企業」(翻訳:梅本勝博 東洋経済新報社)です。

2020年に新装版が出版されるほど長く読み継がれている本です。

SECIモデルが世界に与えた影響とその新奇性

同書は世界10カ国語以上で翻訳され、経営学会やビジネスの現場にナレッジマネジメントブームを巻き起こすなど世界的に大きな影響を与えました。

野中氏は、ウォール・ストリート・ジャーナルの「The most influential business thinkers(最も影響力のあるビジネス思索家トップ20)」にアジアから唯一選出されるなど様々な賞を受賞しています。

そして今も講演会やインタビューなどを精力的にこなし、ビジネスパーソンへの示唆を与えています。

「暗黙知」への注目

SECIモデルのベースにあるのは、組織的な「知識創造」の力が継続的かつ発展的なイノベーションを可能にするという考え方です。

その「知識創造」の源泉として、個人が持っていて他の人には説明できない「暗黙知」を重視したことが野中氏と竹中氏の理論の画期的な点でした。

それまでの経営学においても、企業の競争力の源泉としての知識の重要性は指摘されていました。

しかし他者に伝達可能な「情報」や、すでに組織内で共有された「形式知」をいかに処理するかということに注目する理論がほとんどでした。

野中氏らは、企業の競争力の源泉は情報処理ではなく知識創造だと見抜き、組織の中でどのようにして新しい知識が生まれるかに注目しました。

そして個人の暗黙知を組織内で共有可能な形式知へと転換し、それがまた暗黙知として個人に内面化されるという相互作用の過程で新たな知識が創造されるメカニズムをSECIモデルで説明し、それこそが継続的なイノベーションを可能にするのだと指摘したのです。

SECIモデルにおける4つの知識創造プロセスと知識スパイラル

SECIモデルは、個人が持つ暗黙知を組織で共有する形式知へと変換し、それが新たな暗黙知・形式知へと発展していくという知識の創造過程を次のような図で表しています。

(出典:論文「企業の知識ベース理論の構想」掲載の図を「1on1総研」が要約)

この図で表される4つの知識変換のモードについて以下で説明します。

①共同化(Socialization)

共同化は、個人の暗黙知と個人の暗黙知を共有し、グループの暗黙知を創造するモードです。

先に、暗黙知とは「個人が持っていて他の人には説明できないこと」と説明しました。

しかし私たちは、他人の暗黙知を言葉で理解するのではなく体験することで自分にも取り込めます。

弟子が親方のやり方を見様見真似で覚えていく徒弟制や、上司や先輩が自分の仕事に同行させたり一部をやらせたりしながら教えるOJTなどをイメージすると分かりやすいでしょう。

この他、自社の製品やサービスを顧客が利用する様子をじっくり観察したり、顧客と対話したりするといったことでも個人や顧客の暗黙知をチームで共有できます。

ここで重要なのは、暗黙知を持っている個人とグループのメンバーが共通の経験をすることです。

②表出化(Externalization)

暗黙知は言葉にするのが難しいことですが、表出化のプロセスでは、対話によって明確なコンセプトに落とし込むことで形式知に変換します。

この時、メタファー・アナロジー・モデルの順に考えていくことが効果的かつ効率的な変換のポイントとなります。

表出化は、暗黙知から形式知を創造するモードです。

「知識創造企業」には、 4つの知識変換のモードの中でも、この「表出化」が“知識創造プロセスの真髄である”と書かれています。

メタファーは、あるものを全く異なるものに例えることです。

それにより、暗黙知の中身をより具体的にイメージしたり理解を深めたりできます。

アナロジーとは共通点のことです。

メタファーで結び付けられた2つのものの共通点に注目することで異なる点も明確になり、暗黙知をさらに理解することを助けます。

メタファーとアナロジーによって暗黙知のコンセプト化が進むと、図式や手順書のようなモデルとして表現ができるようになります。

③連結化(Combination)

連結化は、個別の形式知を組み合わせて体系的な形式知を創造するモードです。

組織の内外から集められ、積み重ねられた複数の形式知が整理されたり加工されたりすることで、より複雑で系統だった形式知になります。

例えば現場の経験と売上のデータベースから得られた情報を組み合わせて新たな販売手法を導き出したり、表出化のプロセスで明確になった組織のビジョンを元に新商品のコンセプトを生み出したりといったことが相当します。

④内面化(Internalization)

内面化は、形式知から暗黙知を創造するモードです。

表出化や連結化によって言葉や図として表現された形式知を、個々人が実際に経験したり学習したりすることによって自分のもの(暗黙知)にします。

これは、内面化をした本人にとっても、所属組織にとっても貴重な財産となります。

その暗黙知が別の部署で活かされたり、新しい商品やサービスのアイデアにつながったりするからです。

そして再び共同化・表出化・連結化・内面化のプロセスを経て新たな知識が創造されていく可能性があるのです。

知識スパイラル

最初は個人に属していた暗黙知がこのように、SECIモデルのプロセスを経て組織の新たな知識へと発展していきます。

またそれを繰り返す中で知識は、チーム・部署・組織全体へと広がっていきます。

このような動きを野中氏らは「知識スパイラル」と表現し、これこそがイノベーションを生むのだと語っています。

SECIモデルにおける4つの「場」

野中氏と多摩大学の紺野登教授は、SECIモデルの4つのプロセスに対応する「場」という概念を提唱しました。

これは欧米でも“ba”という言葉で提起され、ナレッジ・マネジメントの分野で広く知られています。

ここでの「場」とは、そこに参加する人々による相互作用を通じ、新しい意味の創造が起きるような文脈(コンテクスト)のことです。

野中氏らは、知識はそれ単体として存在するものではなく、社会的・文化的・歴史的なコンテクストの中で創られていくものだと考えています。

つまり、知識創造においては場(=コンテクスト)が必要不可欠なのです。

場には、オフィスのように物理的なものもあれば、オンラインミーティングやSNSのようなバーチャルなもの・共有された体験・思想・理想などのメンタル的なものもあります。

組織のメンバーは、これらの場を通じてSECIモデルの各プロセスに参加し、個人間や個人と環境との間で相互作用しながら知識を創造していきます。

場には次の4つのタイプがあり、SECIモデルの共同化・表出化・連結化・内面化にそれぞれが対応しています。

①創発場(共同化の場)

創発場は、SECIモデルの共同化のためのコンテクストを提供します。

それは、気持ち・感情・経験・メンタルモデルを人々が共有する場です。

暗黙知という言葉で表現できないものを共有するには、お互いの間にある心理的な壁を乗り越えて、相手の感覚や反応を感じ取ることが重要です。

そのため直接対話をしたり、経験を共有できたりするリアルな場所であることが望ましいでしょう。

例えばそれは、上司や同僚の会話や仕事をする様子が直に伝わってくるオープンなオフィス、気軽な雑談が生まれやすいランチルームやカフェコーナーなどオフィスのデザインによって作りだせます。

また役員と一般の社員が意見を交わすタウンホールミーティング、自社の商品を顧客が購入したり使ったりする現場に出向いて交流する、取引先の工場を訪ねるなどのアクティビティも創発場といえるでしょう。

②対話場(表出化の場)

対話場は、SECIモデルにおける表出化を促す場です。

対話によって暗黙知をコンセプトに落とし込んで形式知化するためには、様々な視点から問題を見ることや、枠にとらわれない自由な発想をすることが重要です。

ゆえに対話場には、それぞれに異なるスキルや知識をもった多様なメンバーを集めることがポイントとなります。

そのため対話場は、創出場と比較してより意図的に準備される傾向があります。

例えば部門横断のプロジェクトチーム・経営メンバーの合宿・組織のビジョンを検討するワークショップなどをイメージすると理解しやすいでしょう。

活発な対話を促進するにはリアルに対面できる場所があると良いものですが、ウェブ会議やグループチャットなどもうまく使えば対話場になるでしょう。

③システム場・体系場(連結化の場)

システム場は体系場とも呼ばれ、SECIモデルにおける連結化のためのコンテクストを提供します。

具体的には、イントラネット・グループウェア・共有ファイルやデータベースなどが想定されています。

これらのツールによって現場の情報や社員の情報が広く伝達されたり、社内に蓄積された形式知に素早くアクセスしたりすることが可能になります。

そしてさらに複数の知識を組み合わせ、より体系的な知識を創造していく連結化が促進されます。

必要なデータにいつでもアクセスしたり自ら情報発信ができたりするようクラウド化を進める、スマートフォンやタブレットを社員に配布するといったことがシステム場(体系場)の創出に役立つでしょう。

④実践場(内面化の場)

実践場は、SECIモデルにおける内面化を可能とする場です。

内面化は、上司や先輩の言葉などで伝えられた形式知・マニュアル・図などを元に実際にやってみることで個人の暗黙知にしていくプロセスです。

そのためOJTのように実際の仕事をする場面・研修におけるロールプレイ・シミュレーションソフトを使ったトレーニングなどの機会が実践場となります。

SECIモデルが生まれた背景

「知識創造企業」によると、同書の目的は、高度成長期に次々とイノベーションを生み出した日本企業の研究を元に、組織における知識創造の一般理論を創り出すことでした。

書籍が出版された1996年はバブル崩壊後で、日本はすでに「失われた30年」と呼ばれる後退期に入っていました。

それでも野中氏らは、“情報の処理”ではなく“知識の創造”に注目した経営論はこれまでになく、組織的な知識創造の理論を示すことがその後の企業の発展のためにも必要だと考えたのです。

ドラッカーの「知識社会」「ナレッジワーカー(知識労働者)」の概念とSECIモデルの関係

SECIモデルが提起されて以降、経営学者の間ではナレッジマネジメントが重要なテーマのひとつとなりました。

しかしナレッジマネジメントに注目したのは野中氏らが最初ではありません。

例えばピーター・ドラッカーは、知識が重要な役割を果たす「知識社会」の到来と、知識で付加価値を生み出す「ナレッジワーカー(知識労働者)」の興隆を1960年代に予見していました。

ドラッカーの他にも知識に注目する研究者は複数おり、知識とそれを活用する人材こそが企業の競争力の源泉であるという考えは、1990年代の欧米で広く受け入れられていました。

しかし「知識創造企業」では当時の状況を次のように批判しています。

『企業にとっても国にとっても知識が重要であるという議論は、知識がいかに創られるかを理解するためにはたいして役に立たない。これらのビジネスと社会の先導的観察者たちは、知識が創られる仕組みやプロセスを、実は調べていないのである。この点が、われわれの研究と異なる』

マイケル・ポランニーの知識論とSECIモデルの関係

SECIモデルのベースである「暗黙知」と「形式知」という知識の分類も、野中氏らのオリジナルではありません。

これは、多岐にわたる分野において多大な功績を残し、天才科学者と称されたマイケル・ポランニーが1960年代に提唱した概念です。

ポランニーは、『我々は語ることができるより多くのことを知ることができる』という言葉で暗黙知という概念を端的に表現しました。

それは、個人が身体を使って知らず知らずのうちに習得した技能や感覚のことです。

例えば子どもに自転車の乗り方を教える時、『まっすぐ前を見て』など部分的なアドバイスを与えることはできます。

しかし本人に何度も挑戦させるというプロセス抜きには目的を達成できません。

子どもは、何度もやってみる過程で自分なりの暗黙知を蓄積して乗れるようになるのです。

このように暗黙知は、個人が固有の経験を通じて得るものである以上、同じように自転車に乗れるようになったとしても、アドバイスを与えた親が持っている暗黙知と子どもが持っている暗黙知は全く同じものではありません。

ポランニーは、このような暗黙知こそが「科学的直感」の元であり、新たな発見やアイデアの創造において非常に重要な役割を果たすと考えました。

元東京経済大学教授の大崎正瑠氏は、SECIモデルにおける暗黙知は、それが形式知に変換できるとする点においてポランニーの暗黙知とは別物だと指摘しています。

ポランニーの暗黙知は、どこまで行っても表に出して伝達することが不可能なものです。

それに対してSECIモデルの暗黙知は、単にそれまでは表に出して伝達されてこなかったものを指しており、同じ「暗黙知」という言葉を使うのは誤解を招くというのが大崎氏の主張です(参考:大崎正瑠「暗黙知を理解する」)。

しかしポランニーの知識の概念に大いにヒントを得てSECIモデルが生まれたことは事実です。

ポランニーの暗黙知はあくまで個人に属するものですが、SECIモデルでは「組織が共有する暗黙知」という新しい概念が生まれています。

野中氏らはアナロジーの力を使い、組織をひとつの生命体として捉えました。

個人の暗黙知は他人に伝達し得ないとポランニーが考えたように、生命体である組織に固有で社外には伝達できない知識を表すのに「暗黙知」という言葉が選ばれたのかもしれません。

SECIモデルの構築に寄与した企業事例

知識創造の理論およびSECIモデルは、高成長期に数々のイノベーションを生み出した日本企業の分析によって生まれました。

「知識創造企業」では以下のような事例が紹介されています。

企業名イノベーションホンダ全く新しい都市型カー「ホンダ・シティ」の開発松下電器(現パナソニック)ホームベーカリーの開発NEC最初のパーソナル・コンピューター「PC-8000」の開発マツダ新型スポーツカー「RX-7」の開発キヤノン家庭用複写機「ミニコピア」の開発アサヒビール「アサヒスーパードライ」の開発富士ゼロックス複写機「FX3500」の開発花王独自開発のコンピューター情報システムを基礎にした「生体機能的」組織体制の構築シャープ「ハイパーテキスト型組織」の構築日産高性能グローバルカー「プリメーラ」の開発新キャタピラー三菱グローバル市場向け油圧ショベルカー「REGA」シリーズの開発SECIモデルの構築に寄与した企業事例

SECIモデルで成功した日本企業が競争力を失った理由

SECIモデルで表される知識創造の力が日本企業の強さの秘密だったのであれば、バブル崩壊後の日本企業はなぜ30年以上浮上できなかったのでしょうか。

野中氏が指摘する「3つの過剰」

野中氏は、バブル崩壊後の日本企業を苦しめたのは「プラン(計画)・アナリシス(分析)・コンプライアンス(法令順守)」の3つの“過剰”だったと指摘しています。

計画と分析の過剰は、データによる計画や評価を重視する欧米の文化の影響だとされています。

野中氏は『本質をつかんでやりぬく“野性味”がそがれてしまった』『計画や手順を優先させられると人は指示待ちになり、創意工夫をしなくなる』と日本企業の現状を嘆いています。

コンプライアンスに関しては、グローバル取引の増加や企業間競争の激化によりルールの遵守が求められるようになったこと、企業の不正が社会的な損害を引き起こしたこと(エンロン事件など)、人権・環境問題などへの人々の意識の高まりといった背景があり、以前より厳しい対応がなされるようになっています。

これについても野中氏は、『事なかれ主義やリスク回避、忖度(そんたく)の文化が生まれやすい。“様子をみながら慎重に”などと悠長にやっていられない時もある』とし、過剰反応が日本企業の力をそいでいると指摘します(参考:日本掲載新聞「〈直言〉『企業の失敗、野性喪失から』野中郁次郎氏 一橋大名誉教授) 。

PDCAサイクルとSECIモデルの根本的な違い

今、多くの企業が「PDCA(Plan:計画・Do:実行・Check:測定/評価・Action:対策/改善」の仮説・検証サイクルに従って事業を推進しています。

野中氏は、これも欧米流の計画・評価への偏重の影響だとし、PDCAサイクルとSECIモデルは本質的に異なるものだと指摘します。

野中氏によれば、PDCAの出発点となるPlanは、分析的・科学的・演繹的に導かれて「与えられる命題」といった傾向が強いものです。

SECIモデルでいえば形式知から始まることになります。

その結果、実行する者が主体的にコミットメントすることが難しくなります。

一方でSECIモデルでは、『自分は何のために存在し、何をやりたいのか』という主観的な目的意識(暗黙知)が起点となります。

それがSECIのサイクルを経て組織全体の知識へと磨き上げられ、再び個人に内面化されるため一人ひとりがコミットできるものとなるのです(参考:リクルートワークス研究所「Works」111号)。

これらの発言から野中氏は、日本企業が再浮上する鍵はやはりSECIモデルにあり、社員一人ひとりの暗黙知をいかに共有し、その企業ならではの新しい知識へと高めていくかが重要だと考えていることが分かります。

SECIモデルでイノベーションを生み出すには

SECIモデルは、学術界だけでなくビジネスパーソンの間でも非常によく知られた概念ですが、実践が難しいという声もあります。

その理由をいくつか紹介するとともに、SECIモデルでイノベーションを生み出すためのポイントをお伝えします。

SECIモデルの実践が難しいといわれる理由

表出化の難しさ

そもそも言葉にするのが難しい暗黙知を、その場にいる全員が『これだ!』と納得できるようなコンセプトに落とし込むには、それぞれに異なるスキルや知識をもった多様なメンバーを集めることに加え、全員が忌憚なく意見をいい合える心理的安全性や、協力して良いコンセプトを作ろうというモチベーションが不可欠です。

部門横断のプロジェクトチームや合宿のような「対話場」が設定されるのはそのような状況を作るためです。

しかし上下関係が厳しい組織であったり、職場の人間関係が悪かったり、取り扱うテーマがワクワクさせるものでない場合、そのような場を設定しても腹を割って話し合える状態にはならないでしょう。

成果が不明確な中で継続が求められる

暗黙知というデータ化できないものを出発点に、知識という無形の資産を創り出すという活動は成果が分かりにくいものです。

またSECIモデルのサイクルを1度回せばイノベーションが必ず生まれると約束できるものでもありません。

中長期的に実践を続ければ『あの時創造した知識がこのイノベーションに役立った』と後から振り返れるはずですが、それが分かるまで続けることが難しいという問題があります。

内面化の前提条件が揃わない

内面化が起きるには、対象の知識が形式知の状態にされていることと、それを実践したりシミュレーションしたりする場があることが前提条件になります。

組織の新たな知識が創造されても、それが個人の暗黙知として内面化されなければSECIモデルの次のサイクルが始まりません。

その組織ならではのノウハウがあっても、それを伝えていく体制や仕組みがなければ実践して内面化する者が増えず、そこからさらに知識が発展していくこともありません。

SECIモデルの実践は対話と体験の共有から

SECIモデルを実践するには、個人の暗黙知が出発点であることを常に忘れないことが重要です。

そして暗黙知は言葉や図では表せないものなので、個人と個人の間で徹底的に対話をしたり、同じ体験をしたりしてみるといった共有の時間が必要です。

それで『こういうことか』という共感が起きて初めて暗黙知が表出できる状態になるのです。

『分かるように説明しろ』という態度で相手に接するのではなく、『この人が何を感じているのか、どのような暗黙知がそこにあるのかを自分も感じ取ろう』という相手に寄り添う姿勢が求められます。

VUCA(ブーカ)の時代におけるSECIモデルの可能性

現代はVUCA(Volatility:変動性・Uncertainty:不確実性・Complexity:複雑性・Ambiguity:曖昧性の頭文字を取った造語)の時代といわれるように、ビジネス環境は予測困難で変化の激しい状況にあります。

このような時代にこそ、SECIモデルには大きな可能性があります。

SECIモデルで「企業の存在理由(パーパス)」を問う

先に、PDCAサイクルとSECIモデルは本質的に異なるものであると野中氏が主張していることを紹介しました。

形式知を元にしたPlanを元にPDCAサイクルを回し始めると、他社と同じゴールを目指して熾烈な競争に飛び込むといったことになりかねません。

高度経済成長の時代であれば、他社と同じモノであっても、より安く数多く作れれば競争に勝てました。

しかし今の世の中でその戦略で勝ち続けていくことは困難です。

生き残っていくには、他社にはない自社の強みや、自社だからこそやるべきだと思えること(パーパス)を明確にし、それを指針に戦略を立てる必要があります。

自社独自の強みやパーパスは、それまでに組織が積み重ねてきた暗黙知を表出化し、連結化することで見えてくるものです。

それを個々の社員が内面化することで組織の力が向上していきます。

人的資本経営と知識創造企業

「人的資本経営」の必要性が数年前から盛んに喧伝されるようになりました。

人材こそが企業の競争力の源泉であり、能力ある人材の獲得や定着、能力を活かすことと伸ばすことに投資し、企業の持続的な成長を実現していこうという考え方です。

知識の源泉は人材であることを考えれば、知識創造企業は人的資本経営を適切に行なっている会社だといえるでしょう。

リモートワーク時代に「場」を作るには

コロナ禍以降リモートワークが浸透し、同じ時間に同じ場所に社員が集まって経験を共有したり対話をしたりすることが難しくなった企業もあるでしょう。

SECIモデルを促進する「場」の概念が提起された当時、「創発場」や「対話場」は特にリアルな場が想定されていました。

確かに、相手の感覚や反応を感じ取る・複数人で同じ経験をするといったことはリアルな場の方がやりやすいものです。

しかしウェブ会議システムやメタバース(仮想空間)など、コミュニケーションや共通体験がリモートでもできるテクノロジーが発展しつつあります。

社内SNSでのコミュニケーションの頻度が増え、範囲が広がった結果、合宿のような場を設定しなくても共有化や表出化が促進される可能性すらあります。

リモートワークや各種デジタルツールの存在を前提に、SECIモデルが実践できるコミュニケーションのあり方をデザインすると良いでしょう。

SECIモデル実践の事例

ここでは、現時点でSECIモデルを実践している企業の例を一部紹介します。

エーザイ

SECIモデルが発表されてから、それを初めて現場で採用したのは医薬品メーカーのエーザイだといわれています。

同社ではそれ以前から、SECIモデルに相当する知識創造が自然に行われ、新薬の開発というイノベーションに結実していました。

しかし社長の内藤晴夫氏は、部門によって取り組みの成果にばらつきがあり、部門を超えて知識を伝えられる仕組みがないことに課題を感じていました。

そのような時に内藤社長は「知識創造企業」を読み、SECIモデルはまさに自分がやろうとしていたことだと感じたそうです。

その後、内藤社長が野中氏に連絡をとってSECIモデルについての理解を深め、エーザイは今にいたるまでそのプロセスを実践し続けています。

同社は、企業理念として「ヒューマン・ヘルスケア(hhc)」を掲げ、社員一人ひとりが患者や生活者の目線でものを考え、言葉にならない想いを感じ取ることの重要性を全社で共有しています。

この理念を実践するため、グローバルの全社員に対して、ビジネス時間の1%を費やして患者や生活者と過ごすことを推奨しています。

例えば同社ではhhc活動の一環として、がん患者との座談会やインタビュー、医師との面談などを繰り返し行っています。

その結果『生死に関わるような重大な副作用ばかりでなく、しびれや脱毛など長期間続く副作用にも悩まされている』といった患者の辛さに対する理解が進みました(共同化)。

これが「副作用で苦しむことのないがん治療の実現」というコンセプトにつながり(表出化・連結化)、創薬に関わるメンバーらの暗黙知にも落とし込まれ(内面化)、一丸となって研究開発に取り組むというサイクルが起きています。

リクルート

リクルートでは、SECIモデルをそのままなぞろうとしている訳ではないものの、社内で行われている新規事業創出の取り組みはまさに知識スパイラルそのものです。

例えば同社では、「ゼクシィ」「HOT PEPPER」「スタディサプリ」など成功した事業の多くが新規事業提案制度「Ring」から生まれています。

大企業の新規事業開発は、経営者や経営企画部からのトップダウンで始まることも多いものです。

「Ring」発の新規事業は、これとは対極の“ボトムアップ型の新規事業開発”です。

営業やメディア制作などに携わる現場の社員が提案する場合が多く、消費者や取引先のニーズを把握しやすいはずです。

それは言葉で投げかけられる「形式知」もあれば、一緒に過ごしたり対話をしたりする中で感じ取れる「暗黙知」であることもあります。

顧客の潜在的な暗黙知を知る共同化のプロセスこそが、他社がまだ手掛けていない新しいサービスの発想につながります。

「Ring」の1次審査を通過した提案者は、該当領域の役員や様々な分野の社員たちのアドバイスを受けながら数カ月かけてアイデアをブラッシュアップします。その後2次審査と役員による最終審査を通過すると、いよいよ新規事業の立ち上げに入ります。

1次審査後のブラッシュアップ期間は、消費者や提案者のもつ暗黙知を他の社員との対話を通じて共同化・表出化していくプロセスだといえるでしょう。

その後、審査を通過した提案は、事業化を通じて組織全体に新しい知識を展開していくことになります(連結化・内面化)。

なお「Ring」には毎回1,000件ほどの応募があります。

審査担当者約100人が目を通し、全てにコメントを書くそうです。

そのコメントや他の提案内容を知ることは、審査に通らなかった社員にも組織のビジョンや重要な考え方を浸透させていく効果があります。

このようにしてリクルートでは継続的な知識創造のスパイラルが起きているのです。

関連キーワード

本記事に関連するキーワードをいくつか紹介します。

ナレッジマネジメント

経営学やビジネスの現場において「ナレッジ」とは業務上で役立つ知識や情報を意味します。

特定のグループや個人が持つナレッジを組織全体で共有し、活用するのがナレッジマネジメントの考え方です。

日本語では、ナレッジマネジメントを「知識管理」「知識経営」などと訳します。

しかし野中氏は「知識管理から知識経営へ」という共著論文で、既存の知識を管理する「知識管理」はナレッジマネジメントの第一段階に過ぎず、新しい知識を創り続けることによる経営、すなわち「知識創造の経営」が真のナレッジマネジメントであると主張しています。

スクラム/アジャイル

「スクラム」と「アジャイル」は、共に2000年代に普及したソフトウェアの開発手法を表す言葉です。

それまでのソフトウェアの開発では、そのソフトウェアに必要な機能をすべて洗い出し、それを分析・設計・実装し、最後に全体のテストを経て世の中にリリースする「ウォーターフォール」という手法が取られてきました。

それぞれの工程のスケジュールが最初に決められ、基本的には後戻りをせずに進めていく前提です。

対して「アジャイル」は、優先順位が高い機能を先に作り、それを顧客やユーザーに見せてフィードバックを受け、次のタスクを決めます。

最初のアイデアにこだわらず、ユーザーの反応や世の中の変化に合わせて柔軟に仕様を検討しつつ全体を作り上げていく方法です。

「アジャイル」と呼ばれる開発手法は複数あり、中でも「スクラム」は最も普及している方法です。

ソフトウェア開発手法の「スクラム」は、アメリカのジェフ・サザーランド氏とケン・シュエイバー氏が90年代に共同で開発しました。

2人にインスピレーションを与えたのが、野中氏と竹中氏が1986年に発表した論文でした。

その論文では、世界の革新的な企業の新商品開発チームを、スクラムを組んでボールを動かすラグビーのチームに例えたのです。

この経緯とジェフ・サザーランド氏の理念は「知識創造企業」でも紹介されています。

SECIモデルに関するオンライン研修

SECIモデル ~知識創造に繋がるナレッジ・マネジメント~(GLOBIS学び放題×知見録)※2024年9月現在