平岡 乾

東工大院修了後、日刊工業新聞社入社。中小企業取材、素材産業や電機機械業のほか、インダストリー4.0やTPPなど経産省の経済政策を取材。2019年から2024年にかけてNewsPicks記者としてファイナンスや人事、新規事業などを企業経営をテーマに取材。主な作品は「経営の未来」「モノがない」「本当の両利きの経営」「決算が難しすぎる」、「人的資本経営の真偽」「進化するジョブ型」など。日立製作所、パナソニック、富士通、ダイキン、東芝、東京エレクトロン、村田製作所、ブリヂストン、サントリー、リコー、アシックス、TDK、安川電機、日立建機、堀場製作所などトップインタビューも担う。

【結局】本当に1on1はエンゲージメントと離職に効くのか

1on1を導入する狙いの多くは、「離職率低下」と「エンゲージメント向上」です。

しかし、「どのようにして」離職率の低下とエンゲージメント向上をもたらすかは明確ではありません。別の要因が絡み、間接的にこれらの改善に効いているかもしれません。そこで、株式会社KAKEAI(カケアイ)が、1on1とこれら2項目への相関性や影響度合いを調査しました。

そこで分かったことは、間接的に離職率低下に効いている可能性があること。加えて、エンゲージメントを多面的に捉えることが1on1を有意義にし、離職防止にも資する可能性があることです。

ところが、今やエンゲージメントというと「スコアが高いほど望ましい」のように十把一絡げにされがち。そうではなく、エンゲージメントには複数の項目があります。そして、今一度「エンゲージメントとは何か」を振り返ることが離職防止や組織活性化に有意義であることは間違いありません。

今回、こうした点を踏まえて掘り下げていきます。

<調査概要>

2024年12月4~9日の期間に、インターネット調査で20~60代の会社員(回収サンプル数1153、本調査での利用サンプル数500)を対象に実施。

【発想転換】「社員は会社のものではない」から考える人的資本経営

人的資本経営が広がっています。

「人が中心」、「人が輝く」といったきらびやかな印象もある人的資本経営。しかしながら、よく見ると「人」的・「資本」・「経営」の三つの要素で構成されています。人を中心としながらも、資本という財務視点を伴う「経営」であると踏まえるべきでしょう。

したがって、エンゲージメントが向上して組織の雰囲気も良くなったものの、業績が低迷しているのなら人的資本経営の本質とはかけ離れています。求められているのは、企業の価値を高めるための人的資本経営なのです。

そこでコーポレート・ガバナンスや事業ポートフォリオ戦略などに詳しい東京都立大学の松田千恵子教授に、企業経営の本質に則った人的資本経営の何たるかを訊きました。

【ランキング】実践で判明、1on1の本当の成果と課題

近年、伝統的な日本企業にも浸透してきた1on1ミーティング。1on1という対話は、簡単なようで難しいことの典型。ネット上でも1on1に苦労する情報があふれています。

幸い、1on1の入門をはじめ、傾聴を解説する書籍や記事は増えてきています。しかしながら、入門の次のステップとなると、まだ解説やヒントとなる情報は不足しています。

そこで今回紹介するのは、月1回以上1on1を実施している人々を対象とした1on1の調査結果(回答者300人)から、1on1の質向上のヒントを探っていくというものです。

今回明らかになった興味深い点は、コミュニケーション力など対話スキルに加えて、1on1を「マネジメント」する力が重要なこと。具体的には、メンバーごとに個別に対話し、一人ひとりの実態や状況を把握する能力や仕組み作りをする力が求められているのです。

記事の後半では、こうした課題解消のヒントも紹介します。

【EX】人的資本経営の必修科目「従業員エクスペリエンス」とは何か

人事領域で旬な話題の一つが従業員エクスペリエンス(体験)。略してEX(Employee Experience)。顧客体験価値を意味するカスタマーエクスペリエンス(CX)を従業員に当てはめた概念です。

CXでは、顧客がある商品を知ってから購入し、利用、そしてリピート購入に至るまでの一連のプロセスを指す「カスタマージャーニー」という概念を使います。

同様にEXでは従業員のジャーニー、つまり採用面接から入社、そして退職後(時にはアルムナイ採用と呼ばれる退職者の再入社も含まれる)までの過程における個人のモチベーションの上下や悲喜こもごもの体験があることに注目します。

このEXが、人的資本経営の推進するうえでカギを握っていると指摘するのが、人事コンサルティングに長年携わっているPwCコンサルティングのディレクター、加藤守和氏。

加藤氏へのインタビュー後編では、EXを切り口に、人的資本経営、エンゲージメント、そして、これからのリーダー像を紐解きます。

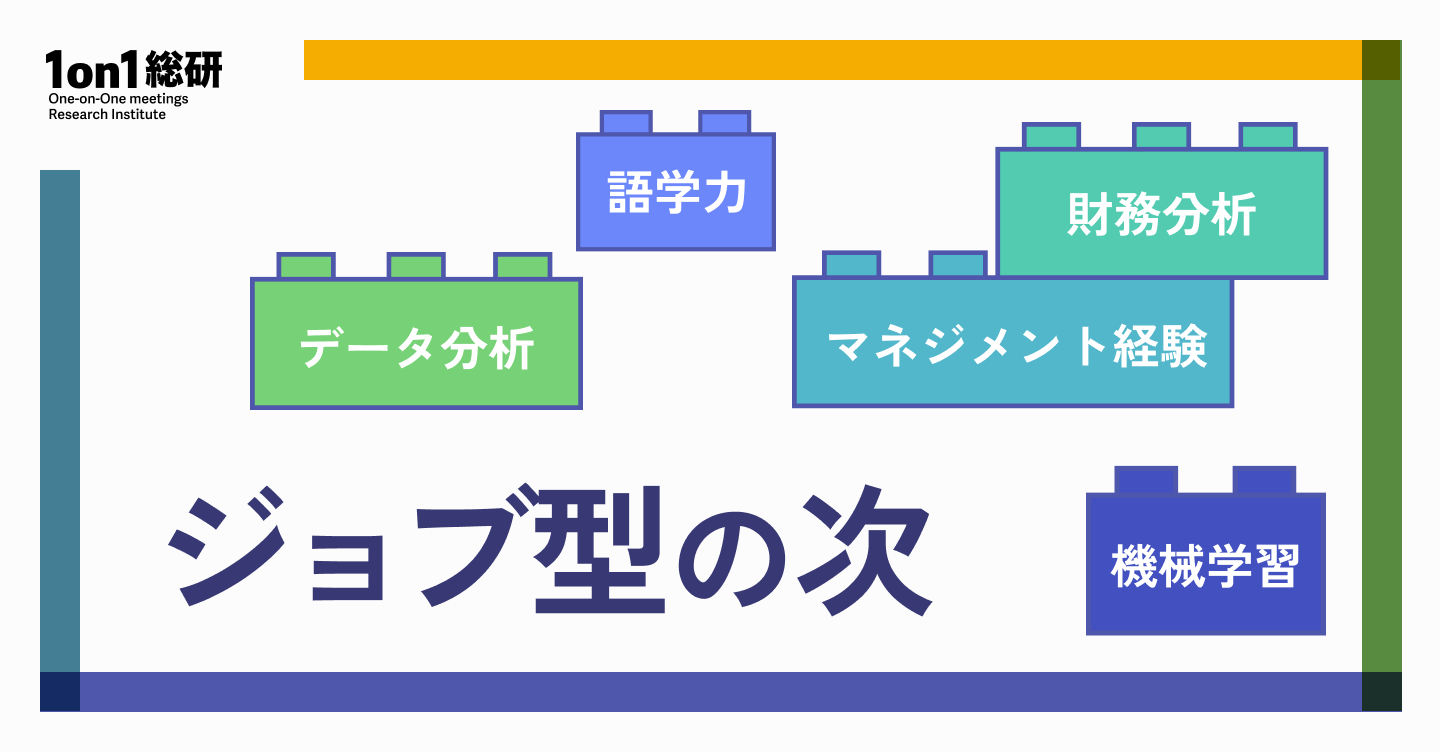

【注目】次世代雇用「スキル型」は日本に広がるのか

ここ数年、人事の世界で話題に上がっているのが「スキル型」雇用。

これは米国で「現行制度の限界」という課題に対して生まれてきたもの。現行制度とは、日本で言うところの「ジョブ型」雇用。日本で広がっているジョブ型が米国では時代遅れだというのです。

ジョブ(職務や職責)ではなく、スキル(知識や業務遂行力)に根差したスキル型とは一体何か。また、日本に定着している職能資格制度と何が異なるのか。

人事の世界で長くコンサルティングに携わっているPwCコンサルティングのディレクター、加藤守和氏へのインタビュー中編では、日本でスキル型が広がる可能性について伺いました。

人事バズワード30年史を紐解く、日本型雇用の向かう先

新卒一括採用、年功序列、終身雇用など日本の伝統的雇用慣行が崩れ、代わりにジョブ型雇用が広がるなど、日本の人事制度も大きな転換点を迎えています。

とはいえ、多くの人はご存じでしょう。日本では昔から成果主義のようなブームが幾度も訪れては頓挫していった”黒歴史”があることを。

とりわけ人事の領域では、センセーショナルな「バズワード」が生まれ、数年経つと今度は別のブームに移り変わるということが繰り返されてきました。

その一因として人事は、個人のキャリアや働き方、評価、昇進、そして給料に影響を及ぼす身近なテーマ。それだけにバズワードとして世の中に広がりやすい側面があるのでしょう。

とはいえ、流行が生まれては消えていくばかりで、本当の日本の人事課題が何であり、人事改革がどこに向かっているのか分からないというのは由々しき問題です。

今回、人事の世界で長くコンサルティングに携わっているPwCコンサルティングのディレクター、加藤守和氏に日本の人事ブームを紐解いてもらい、今後の展望について語ってもらいます。

【実例】カインズに学ぶ、自律する組織の作り方

古今東西、ビジネスパーソンの関心ごとであり続ける組織変革。

前回に引き続き、ライフネット生命保険、カインズ、ブレインパッドの人事トップとして組織変革を主導してきた西田政之氏にインタビューし、昨今求められる組織変革の要諦に迫ります。

今回紹介するのが、西田氏が取り組んだカインズでの組織変革の具体的な内容。加えて、今ホットな安斎勇樹氏の書籍『冒険する組織のつくりかた』(テオリア)のフレームワークを使って、カインズの組織変革を整理します。

2025年6月11日付でYKK APの専務執行役員兼CHROに就任予定の西田氏は、金融の営業畑などを経て人事畑に”ジョブチェンジ”し、プロCHROとなりました。近年増えている非人事畑出身のCHROの先駆けでもあります。

人的資本経営の時代、大きな変革期を迎えた人事部門において、新たに必要となっているビジネスの視点やマインドセットについても聞きました。

パワポよりも1on1と自己開示、カインズ、ブレインパッドに学ぶ組織変革

「考え方や方向性は正しい。しかし、思うように実行が進まない」......企業活動において、こうした歯がゆい経験をするケースは少なくありません。

その最たる例が、組織改革でしょう。

どんなに立派な改革案を掲げていても、内部抵抗に遭う、それも表面上従うふりして内面では反発している「面従腹背」によって、のれんに腕押しのように改革が遅々として進まないということはよく聞く話です。

今回、組織変革の要諦について、ライフネット生命保険、カインズ、ブレインパッドなどの数々の企業でCHRO(最高人事責任者)として組織変革を担ってきた西田政之さんにインタビュー。西田さんは2025年6月11日付でYKK APの専務執行役員兼CHROに就任予定です。

西田さんが組織変革で最初にやることは、1on1を含めた「対話」と「自己開示」。「会社経営においては、『人』という論理や合理性だけではとらえきれない存在が中核にあることを忘れてはならない」という持論がその根底にあるとのことです。

人的資本経営という錦の御旗の下、エンゲージメントの数値向上、ジョブ型などの制度改革も大事だが、まずは「人の心」に焦点を当てる。そんな「組織変革請負人」西田さんの哲学を紐解きます。

【両利き】人生の資産を高める、働きやすさと働きがいの「いいとこどり」

楽は「楽をする」とも「楽しい」とも読めます。しかし、両方同時には読めませんので、あなたはどちらかを選ぶことになります。

同様に「働きやすさ」と「働きがい」の両立は困難。どちらか一方を選ばなければならないとされています。

この「働きやすさ vs 働きがい」という二項対立を超越する止揚(アウフヘーベン)はないのか......もちろん存在します。第三の道を拓くカギは「多様性」にあります。

これは個人間の違いに起因する多様性だけにとどまりません。「時間軸」の座標で見れば、一人の人間でも仕事とプライベートへの向き合い方が変化します。個人の中に多様性が内在しているのです。

同様に、世に存在するビジネスも、それぞれ成長性も安定性も異なります。本記事では企業、事業、個人それぞれの多様性が紡ぐ相互尊重の文化に焦点を当て、働きを巡る第三の道に迫ります。

【驚愕のデータ】優秀な若手が逃げ出す「ゆるブラック」という現実

人間の考えや志向は実に多様です。その環境を好む人もいれば嫌う人も現れます。

かつて日本企業では、多くの人が望まぬ長時間労働を強いられ、心身の不調をきたす人もいました。「働きすぎ」問題は、「ブラック企業」という言葉として悪評がSNSを通じて広まったこと、また政府による本格的な介入も奏功し、ある程度の解消に向かいました。

しかしながら、今度は別の問題に直面しました。

逆に仕事が楽過ぎてやりがいを感じられない、または望むような成長ができないと思う人が出てきます。そうした人は、強制的に楽な仕事しかさせない環境を問題視し、表面的にはホワイトながらもやりがいや成長機会に乏しい会社を、いつからか「ゆるブラック」企業と認定するようになりました。

ゆるブラックな環境は、やる気のある若手が流出する要因にもなっています。

過酷な労働環境はご法度、されど仕事が緩いのもダメ……一体どうすればいいのでしょうか。そこで2回にわたって、データ分析も踏まえながら、以下の三つの問いに迫ります。

📌「働きやすさ」と「働きがい」をもたらす要因

📌「働きやすさ」および「働きがい」と、企業業績との関係性

📌人生100年時代における「働きやすさ」と「働きがい」の両立

初回となる今回は、働きやすさの改善の裏で急速に失われた働きがいについて驚愕のデータを交えて深掘りします。

【話題沸騰】「配属ガチャ」は消滅するのか。今問う人事異動の価値

「配属ガチャ」という言葉が広がっています。入社時の配属先をはじめ、会社によって一方的に決められる人事異動やジョブローテーションを指すネットスラング発祥の用語。今や一般紙でも使われるなど、市民権を獲得しています。

自身のキャリアが「運任せ」となってしまう配属ガチャという、かつて「当たり前」の人事慣行が今となっては若手社員の離職要因になっています。

それを受けて配属ガチャを廃止し、入社時に配属先を確定させる採用へと切り替える企業が相次いでいます。

配属ガチャは絶滅するのでしょうか。そうとも言いきれません。

むしろ、ポスティング(手挙げ式)の異動が広がり、配属ガチャが減っている今だからこそ、会社主導による人事異動が再評価されるようになりました。

そこで各社の動向を踏まえながら、改めて人事異動の意義を深掘りしていきます。

【結局】「ジョブ型」で日本企業は変わるのか

ジョブ型雇用・人事が浸透してから、はや5年。

昨今でも、「ジョブ型によって30代の管理職抜擢が増えた」といったニュースをよく見かけます。2024年夏には政府が「ジョブ型人事指針」を公表するなど、官民挙げての「ジョブ型推し」の様相を呈しています。

人事の領域では珍しく(失礼!)、一時のブームで終わらずに浸透しつつあるジョブ型。ジョブ型によって本当に日本の雇用・人事は変わるのでしょうか。

もっとも、その前に踏まえておくべきことがあります。それはジョブ型ほど勘違いされている概念はないということです。「ジョブ型で実力主義が加速する」といった表層的な理解よりもはるかに深い、日本の雇用・人事にまつわる核心を掘り下げる必要があります。

そこで今回登場する極めて重要な概念が「単線キャリアパス」というもの。おそらく聞いたことがない言葉でしょう。その知名度の低さとは裏腹に、日本の人事課題を理解するうえで最も重要な概念となります。この単線キャリアパスを軸に日本型雇用・人事のあるべき未来を紐解きます。