退職を”次の関係の始まり”に変える 送り出しの作法

退職は、マネジャーにとって避けたい出来事のひとつかもしれない。だがそれは、必ずしも育成や信頼関係構築の失敗を意味するものではない。

キャリアの選択肢が多様化した今、退職は「関係の終わり」ではなく、「関係の再設計」の始まりとも言える。本人の意思が固まる前にどんな対話ができるか。退職が決まった後にどんな姿勢で送り出せるか。ここで、マネジャーの真価が問われる。

この記事では、「退職」を最後の育成機会と捉え、オフボーディングの段階ごとにマネジャーが果たすべき役割を考えていく。

オフボーディングは辞意表明の前から始まっている

部下が「辞めます」と言った瞬間から、退職者の移行プロセスを意味する「オフボーディング」が始まる——、そう考えているとしたら、それは誤りだ。実際には、部下が退職の意思を口にするずっと前から、「心理的な離職プロセス」は静かに始まっている。

部下に限らず、「あの人、そろそろ退職しそうだな」と感じたことはないだろうか。元気がない、雑談が減った、未来の話題に乗ってこない。そんな反応の“質”の変化こそが、重要なサインである。

たとえば、会社の方針を聞いたときに、その人の意識の中で「会社」という存在が大きく占めていれば、反応も自然と大きくなる。しかし、退職を考えているときには、本人の未来における会社の位置づけが小さくなっている。その状態では、たとえ来年度の方針を聞いても関心が持てず、以前に比べて反応が薄くなる。会社からの働きかけに対して、提案やリアクションが減っていると感じたら、それはすでに心の中で退職への移行が始まっている証拠かもしれない。

上司がそうした変化に気づけるかどうかで、その後の関わり方は大きく変わる。「辞めると言われるまで何もできなかった」といったことにならないための感度が、マネジメントには求められている。

オフボーディングをキャリア支援に変える

違和感に気づいたら、早めに対話を始めよう。まずは、ネガティブな感情や心の変化を丁寧に聞き出すことが大切だ。ただし、問い詰めるのではなく、変化の背景にある“気持ち”を引き出す姿勢を意識する。

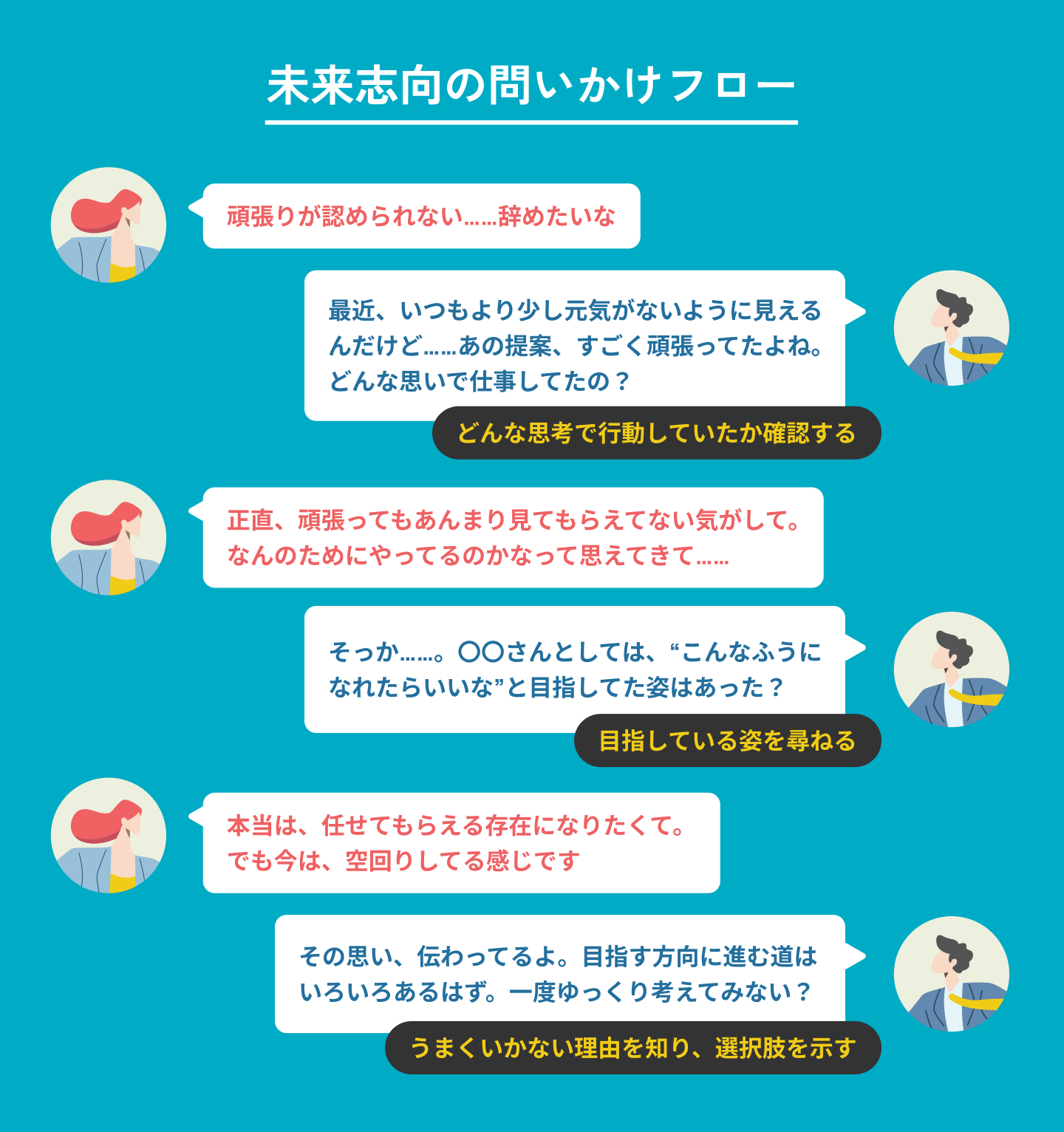

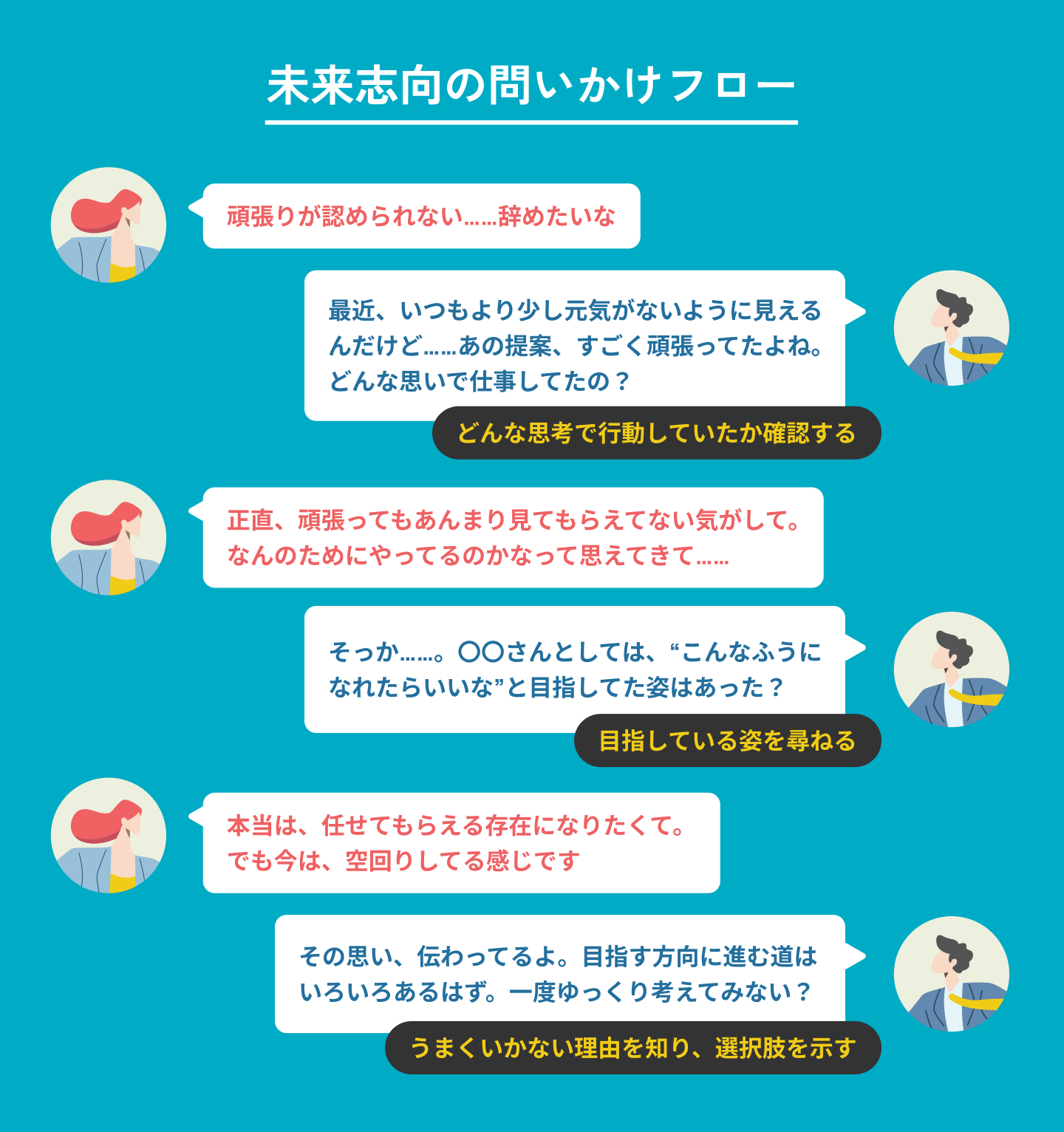

たとえば、退職について明言していないが、「会社で自分の頑張りが認められない」と感じている発言があったとする。そのときは、以下のように問いかけていくと良い。

部下が「頑張りが認められない」と感じていそうなとき

①「あの仕事をしていた時、すごく頑張ってたよね。どんな思いで仕事してたの?」

※部下の行動は、どんな思考に基づいていたのかを確認する

②「“こんなふうになれたらいいな”と目指していた姿はあった?」

※ その行動を頑張ることで、どんな姿を目指していたのかを尋ねる

③「目指す方向に進む道はいろいろあるはず。一度ゆっくり考えてみない?」

※その姿になったとき、次にどんな未来を思い描いていたのか、今は何がうまくいかず、その行動を続けられないのかを知り、選択肢があることを示す

人は一人で考え続けると、どうしても視野が狭まり、本来あるはずの選択肢が見えなくなり、最終的に「退職一択」に陥りやすい。悩みの段階で現状をリフレーミングできるよう、適切な問いを投げかけることが重要だ。対話を通じて、退職以外の道にも目を向けられるよう促す。

このとき出てくる悩みが、「売上目標のプレッシャーに疲れた」といった、すぐに取り除けない種類のものであれば、悩みそのものを解決するのではなく、その“受け止め方”を一緒に考える。基本は1on1の場が望ましいが、より上位のマネジャーを交えたほうが解決しやすい内容なら、部長や課長を含めた1on2にしてもよいだろう。

営業スキルを高めるといった「目に見える育成」だけでなく、キャリア観や経験のデザインを共に考えることこそが、本質的な育成である。マネジャーは、退職の兆しを見て慌てて引き留めるのではなく、部下が抱える不満や将来への迷いに向き合い、それをキャリア支援の機会に変えていくべきだ。

最後の日まで“いつも通り”を貫く

正直に言えば、転職活動を始めた部下を引き止めるのは困難だ。だからこそ、マネジャーが介入すべきは、部下が退職を考え始めているが、まだ意思が固まっていない段階なのである。

このタイミングなら、状況を改善できる可能性がある。部下の課題に真摯に向き合い、チーム内での役割変更や業務内容の見直しなど、マネジャーの権限内でできる改善策を探ってほしい。大切なのは、共に考え、誠実に選択肢を提示することである。

誠意を尽くしても、部下が退職を決断することはある。その場合、退職が決まった後の関わり方が問われる。退職者を裏切り者のように扱うのは論外だ。むしろ、将来の取引先や事業パートナーになる可能性もあるからこそ、最後まで良好な関係を保ったまま送り出すことが重要である。

具体的には、「特別扱いしないが、放置もしない」というスタンスを意識したい。退職するからといって扱いを変えるのではなく、最後の日まで、あたかも明日も出社するかのように自然に仕事を続けてもらうのが理想だ。本人もチームメンバーも納得感を持って区切りを迎えてもらうことが望ましい。

もちろん、業務への集中が難しくなったり、引継ぎや手続きで戸惑っている様子があれば、個別に声をかけてフォローする必要がある。マネジャー自身が感情的に揺れることがあっても、それを表に出すべきではない。特別視しすぎず、かといって無関心にならず。気遣いと距離感のバランスを保つことが、チームの空気を守る鍵になる。

退職がチームに与える影響に備える

送り出しの質は、チームの文化を象徴する。メンバー同士の結束が堅いチームであればあるほど、一人の離脱による影響は大きい。「このチームは市場価値がないのか」と残されたメンバーが不安を感じ、パフォーマンスが急落するだけではない。最悪の場合、一人のメンバーの退職を機にチーム内で議論が生じ、全員が辞めてしまうということも起こりうる。

こうした事態を防ぐため、マネジャーは二つの視点で対応する必要がある。退職者には「新たな道を応援している」という姿勢を貫き、残るメンバーには不安を与えないことだ。チーム全体に「(彼、彼女は)この仕事に価値がないから辞めるわけではない」と明確に伝えた上で、一人ひとりのメンバーの行動や貢献に感謝を示そう。

また、退職者への最後の支援として、在籍中に得た経験やスキルを一緒に振り返る時間を設けたい。本人が次のステップで活かせる強みを言語化することで、前向きな気持ちで送り出すことができる。これこそが真の意味でのキャリア支援であり、良い関係を保つための最後の機会となる。

送り出しの儀式で“関係の再設計”を

退職者の送り出しは、その組織の価値観を最も端的に表す場面の一つである。これまでの貢献に感謝を示し、チーム全体にそれを伝える場を設けたい。

送別の場では、その人がそれまでどう貢献し、これからどんな未来を築いていってほしいかをマネジャー自身の言葉で語ろう。そのうえで、「本当は今後も一緒に働きたい」「いつか戻ってきてほしい」といった思いを込めて、感謝と期待の気持ちを伝えることが大切だ。

退職者の中には、目立たないながらも確かな貢献をしてきた人もいる。そのような仕事ぶりを、あらためてチーム内に“見える化”して伝えることは、本人の納得感にもつながる。仮に、感情的な経緯で退職するケースであっても、組織としての人への向き合い方は、周囲のメンバーに確実に伝わる。納得感のある送り出しは、組織にとってのリスクマネジメントにもなるのだ。

最も避けたいのは、何の声かけもないまま最終日を迎え、通常業務の延長でひっそりと退職を済ませてしまうケースである。関係性がこじれていたとしても、会社として貢献に対する感謝を示さなければ、退職後にその人が会社を良く思う可能性は限りなく低くなる。残された社員にも、「この会社は退職者をこう扱うのだ」という印象が残る。退職者への対応は、そのまま会社の人に対する姿勢を象徴する行為であることを、忘れてはならない。

送り出しが成功したと言えるのは、最後に「また一緒に働こう」と言って別れられることだ。退職を終わりではなく、関係の新たな始まりとして位置づけよう。

オフボーディングは辞意表明の前から始まっている

部下が「辞めます」と言った瞬間から、退職者の移行プロセスを意味する「オフボーディング」が始まる——、そう考えているとしたら、それは誤りだ。実際には、部下が退職の意思を口にするずっと前から、「心理的な離職プロセス」は静かに始まっている。

部下に限らず、「あの人、そろそろ退職しそうだな」と感じたことはないだろうか。元気がない、雑談が減った、未来の話題に乗ってこない。そんな反応の“質”の変化こそが、重要なサインである。

たとえば、会社の方針を聞いたときに、その人の意識の中で「会社」という存在が大きく占めていれば、反応も自然と大きくなる。しかし、退職を考えているときには、本人の未来における会社の位置づけが小さくなっている。その状態では、たとえ来年度の方針を聞いても関心が持てず、以前に比べて反応が薄くなる。会社からの働きかけに対して、提案やリアクションが減っていると感じたら、それはすでに心の中で退職への移行が始まっている証拠かもしれない。

上司がそうした変化に気づけるかどうかで、その後の関わり方は大きく変わる。「辞めると言われるまで何もできなかった」といったことにならないための感度が、マネジメントには求められている。

オフボーディングをキャリア支援に変える

違和感に気づいたら、早めに対話を始めよう。まずは、ネガティブな感情や心の変化を丁寧に聞き出すことが大切だ。ただし、問い詰めるのではなく、変化の背景にある“気持ち”を引き出す姿勢を意識する。

たとえば、退職について明言していないが、「会社で自分の頑張りが認められない」と感じている発言があったとする。そのときは、以下のように問いかけていくと良い。

部下が「頑張りが認められない」と感じていそうなとき

①「あの仕事をしていた時、すごく頑張ってたよね。どんな思いで仕事してたの?」

※部下の行動は、どんな思考に基づいていたのかを確認する

②「“こんなふうになれたらいいな”と目指していた姿はあった?」

※ その行動を頑張ることで、どんな姿を目指していたのかを尋ねる

③「目指す方向に進む道はいろいろあるはず。一度ゆっくり考えてみない?」

※その姿になったとき、次にどんな未来を思い描いていたのか、今は何がうまくいかず、その行動を続けられないのかを知り、選択肢があることを示す

人は一人で考え続けると、どうしても視野が狭まり、本来あるはずの選択肢が見えなくなり、最終的に「退職一択」に陥りやすい。悩みの段階で現状をリフレーミングできるよう、適切な問いを投げかけることが重要だ。対話を通じて、退職以外の道にも目を向けられるよう促す。

このとき出てくる悩みが、「売上目標のプレッシャーに疲れた」といった、すぐに取り除けない種類のものであれば、悩みそのものを解決するのではなく、その“受け止め方”を一緒に考える。基本は1on1の場が望ましいが、より上位のマネジャーを交えたほうが解決しやすい内容なら、部長や課長を含めた1on2にしてもよいだろう。

営業スキルを高めるといった「目に見える育成」だけでなく、キャリア観や経験のデザインを共に考えることこそが、本質的な育成である。マネジャーは、退職の兆しを見て慌てて引き留めるのではなく、部下が抱える不満や将来への迷いに向き合い、それをキャリア支援の機会に変えていくべきだ。

最後の日まで“いつも通り”を貫く

正直に言えば、転職活動を始めた部下を引き止めるのは困難だ。だからこそ、マネジャーが介入すべきは、部下が退職を考え始めているが、まだ意思が固まっていない段階なのである。

このタイミングなら、状況を改善できる可能性がある。部下の課題に真摯に向き合い、チーム内での役割変更や業務内容の見直しなど、マネジャーの権限内でできる改善策を探ってほしい。大切なのは、共に考え、誠実に選択肢を提示することである。

誠意を尽くしても、部下が退職を決断することはある。その場合、退職が決まった後の関わり方が問われる。退職者を裏切り者のように扱うのは論外だ。むしろ、将来の取引先や事業パートナーになる可能性もあるからこそ、最後まで良好な関係を保ったまま送り出すことが重要である。

具体的には、「特別扱いしないが、放置もしない」というスタンスを意識したい。退職するからといって扱いを変えるのではなく、最後の日まで、あたかも明日も出社するかのように自然に仕事を続けてもらうのが理想だ。本人もチームメンバーも納得感を持って区切りを迎えてもらうことが望ましい。

もちろん、業務への集中が難しくなったり、引継ぎや手続きで戸惑っている様子があれば、個別に声をかけてフォローする必要がある。マネジャー自身が感情的に揺れることがあっても、それを表に出すべきではない。特別視しすぎず、かといって無関心にならず。気遣いと距離感のバランスを保つことが、チームの空気を守る鍵になる。

退職がチームに与える影響に備える

送り出しの質は、チームの文化を象徴する。メンバー同士の結束が堅いチームであればあるほど、一人の離脱による影響は大きい。「このチームは市場価値がないのか」と残されたメンバーが不安を感じ、パフォーマンスが急落するだけではない。最悪の場合、一人のメンバーの退職を機にチーム内で議論が生じ、全員が辞めてしまうということも起こりうる。

こうした事態を防ぐため、マネジャーは二つの視点で対応する必要がある。退職者には「新たな道を応援している」という姿勢を貫き、残るメンバーには不安を与えないことだ。チーム全体に「(彼、彼女は)この仕事に価値がないから辞めるわけではない」と明確に伝えた上で、一人ひとりのメンバーの行動や貢献に感謝を示そう。

また、退職者への最後の支援として、在籍中に得た経験やスキルを一緒に振り返る時間を設けたい。本人が次のステップで活かせる強みを言語化することで、前向きな気持ちで送り出すことができる。これこそが真の意味でのキャリア支援であり、良い関係を保つための最後の機会となる。

送り出しの儀式で“関係の再設計”を

退職者の送り出しは、その組織の価値観を最も端的に表す場面の一つである。これまでの貢献に感謝を示し、チーム全体にそれを伝える場を設けたい。

送別の場では、その人がそれまでどう貢献し、これからどんな未来を築いていってほしいかをマネジャー自身の言葉で語ろう。そのうえで、「本当は今後も一緒に働きたい」「いつか戻ってきてほしい」といった思いを込めて、感謝と期待の気持ちを伝えることが大切だ。

退職者の中には、目立たないながらも確かな貢献をしてきた人もいる。そのような仕事ぶりを、あらためてチーム内に“見える化”して伝えることは、本人の納得感にもつながる。仮に、感情的な経緯で退職するケースであっても、組織としての人への向き合い方は、周囲のメンバーに確実に伝わる。納得感のある送り出しは、組織にとってのリスクマネジメントにもなるのだ。

最も避けたいのは、何の声かけもないまま最終日を迎え、通常業務の延長でひっそりと退職を済ませてしまうケースである。関係性がこじれていたとしても、会社として貢献に対する感謝を示さなければ、退職後にその人が会社を良く思う可能性は限りなく低くなる。残された社員にも、「この会社は退職者をこう扱うのだ」という印象が残る。退職者への対応は、そのまま会社の人に対する姿勢を象徴する行為であることを、忘れてはならない。

送り出しが成功したと言えるのは、最後に「また一緒に働こう」と言って別れられることだ。退職を終わりではなく、関係の新たな始まりとして位置づけよう。